Последствия перелома теменной кости черепа

Перелом черепа – это нарушение целостности костей черепа. Чаще его причиной становится тяжелая прямая травма. Патология сопровождается локальной болью в месте повреждения. Остальные симптомы зависят от тяжести травмы, поражения мозговых структур и развития осложнений. Диагностика базируется на жалобах, данных анамнеза и объективного осмотра, результатах рентгенографии, КТ, МРТ и других исследований. Лечение определяется видом перелома и тяжестью черепно-мозговой травмы, может быть как консервативным, так и оперативным.

Общие сведения

Перелом черепа – травматическое нарушение целостности черепа. Обычно сопровождается повреждением мозга и его оболочек, поэтому относится к группе состояний, представляющих опасность для жизни. Тактика лечения зависит от вида перелома черепа и особенностей повреждения мозговых структур и может быть как консервативной, так и оперативной.

Переломы черепа составляют около 10% от всех переломов и около 30% от общего количества тяжелых черепно-мозговых травм и чаще наблюдаются либо у активных людей молодого и среднего возраста, либо у социально неблагополучных граждан (алкоголиков, наркоманов и т. д.). Высокая частота подобных повреждений у первой группы пациентов объясняется их активностью (травмы на производстве, поездки на автомобилях, занятия спортом, в том числе – экстремальным и т. д.). Травмы представителей второй группы чаще связаны с криминалом, либо с несчастными случаями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Перелом черепа

Причины

Как правило, перелом черепа возникает в результате тяжелых травм: падений с большой высоты, автомобильных аварий, ударов по голове твердым массивным предметом и пр. Выделяют два механизма перелома черепа:

- Прямой. В этом случае кость ломается непосредственно в месте приложения силы,

- Непрямой. Действие удара передается на поврежденную кость с других отделов черепа или других костей скелета.

Переломы свода черепа обычно формируются в результате прямой травмы. При этом кости черепа прогибаются внутрь, а первой повреждается внутренняя пластинка черепной кости. Однако, возможны и непрямые переломы свода черепа, при которых поврежденная кость выпячивается кнаружи.

Переломы основания черепа чаще развиваются вследствие непрямой травмы, например, в результате падения с высоты на ноги и таз (в этом случае травматическое воздействие передается через позвоночник) или в результате падения на голову (при этом удар передается с костей свода на кости основания черепа).

Классификация

Выделяют переломы мозгового и лицевого черепа. Изучение и лечение переломов лицевого черепа представляет собой отдельный раздел медицины, находящийся в ведении челюстно-лицевых хирургов. Лечением переломов мозгового черепа занимаются врачи-нейрохирурги, а в деревнях и небольших городах, не имеющих собственных нейрохирургических отделений – травматологи или хирурги.

Все переломы мозгового черепа подразделяются на две большие группы: переломы свода и основания. Переломы основания в травматологии и ортопедии встречаются относительно редко и составляют около 4% от общего количества черепно-мозговых травм. По своему характеру переломы свода, в свою очередь, делятся на:

- Линейные переломы. Повреждение кости напоминает тонкую линию. Смещение костных фрагментов отсутствует. Такие переломы сами по себе наименее опасны, однако они могут становиться причиной повреждения оболочечных артерий и образования эпидуральных гематом.

- Вдавленные переломы. Кость вдавливается в черепную коробку. Из-за этого может повреждаться твердая мозговая оболочка, сосуды и мозговое вещество, следствием чего становятся ушибы и размозжения мозга, внутримозговые и субдуральные гематомы.

- Оскольчатые переломы. При повреждении образуется несколько осколков, которые могут повреждать мозг и мозговые оболочки, вызывая те же последствия, что при вдавленных переломах.

Переломы основания черепа подразделяются на переломы передней, средней и задней черепной ямки. Возможно также сочетание переломов свода и основания черепа.

КТ головы (3D-реконструкция). Перелом лицевого черепа (скуловой дуги) и перелом в области лобно-скулового шва.

Симптомы перелома черепа

Перелом свода черепа

При повреждениях свода черепа обнаруживается рана или гематома волосистой части головы. В области перелома могут иметься видимые или выявляемые при ощупывании вдавления. Следует учитывать, что при линейных переломах такие вдавления отсутствуют. Общие симптомы зависят от тяжести травмы и степени повреждения мозговых структур. Возможны любые нарушения сознания, от его кратковременной потери в момент травмы до комы. При поражении мозга и черепных нервов возникают нарушения чувствительности, парезы и параличи. Может развиваться отек мозга, сопровождающийся тошнотой, рвотой, распирающими головными болями, нарушением сознания и появлением очаговой симптоматики. При сдавлении ствола мозга отмечаются нарушения дыхания и кровообращения, а также угнетение реакции зрачков.

Обычно выявляется закономерность: чем тяжелее черепно-мозговая травма, тем сильнее выражено нарушение сознания. Однако из этого правила есть исключение – внутричерепная гематома, для которой характерен период просветления, сменяющийся потерей сознания. Поэтому удовлетворительное состояние больного не стоит расценивать, как свидетельство отсутствия или незначительной тяжести травмы.

Еще один фактор, который необходимо принимать во внимание – пациенты с переломом черепа нередко находятся в состоянии алкогольного опьянения, которое может затруднять диагностику. Поэтому объективные подтверждения травмы головы (ушибы, раны, гематомы) и свидетельства очевидцев в таких случаях должны становиться поводом для направления больного на немедленное обследование в специализированное отделение.

Перелом основания черепа

При переломах основания черепа симптоматика зависит от сопутствующего повреждения мозга. Кроме того, выявляются признаки, характерные для повреждения определенной черепной ямки. О переломе передней черепной ямки свидетельствует симптом «очков» – кровоизлияния в клетчатку вокруг глаз и истечение спинномозговой жидкости с примесью крови из носа. Иногда наблюдается экзофтальм (выпучивание глаз вследствие кровоизлияния в клетчатку, расположенную позади глаза). При повреждении воздухоносных полостей может выявляться подкожная эмфизема.

Перелом средней черепной ямки сопровождается истечением спинномозговой жидкости из слуховых проходов и образованием кровоподтека на задней стенке глотки. Для перелома задней черепной ямки характерны тяжелые расстройства дыхания и кровообращения (свидетельство повреждения ствола мозга) и кровоподтеки в области сосцевидного отростка (костного выступа за ухом). Следует учесть, что симптом «очков» и кровоподтеки в область сосцевидного отростка появляются не сразу, а через 12-24 часов после травмы.

Диагностика

Перелом черепа положено исключать у всех пациентов с черепно-мозговой травмой. Врач опрашивает больного, выясняя обстоятельства травмы, оценивает его общее состояние, проводит неврологическое обследование (оценивает чувствительность и силу мышц, проверяет рефлексы и т. д.). В ходе осмотра он проверяет состояние зрачков (реакция на свет, равномерность, ширина), наличие или отсутствие отклонения языка от средней линии и равномерность оскала зубов, а также измеряет пульс, чтобы выявить брадикардию, характерную для черепно-мозговой травмы.

Обязательно выполняется обзорная рентгенограмма черепа в двух проекциях, а при необходимости – и в специальных укладках. Назначается компьютерная томография черепа и магнитно-резонансная томография (МРТ головного мозга).

На аксиальной КТ в костном окне определяется перелом затылочной кости со смещением отломков

Существует ряд объективных обстоятельств, затрудняющих диагностику переломов черепа, в том числе – тяжелое состояние больного, из-за которого невозможно провести ряд исследований, особенности строения черепа из-за которых на обзорных снимках повреждение костей основания выявляется менее чем у 10% пострадавших и т. д. Поэтому диагноз перелома черепа в ряде случаев выставляется на основании клинической картины и в последующем, после улучшения состояния больного, подтверждается данными объективных исследований.

Лечение перелома черепа

Первая помощь

Всех пациентов с черепно-мозговой травмой необходимо немедленно доставлять в стационар. На этапе первой помощи больного укладывают в горизонтальное положение. Если пострадавший находится в сознании, его кладут на спину. Пациентов в бессознательном состоянии укладывают вполоборота. Для создания такого положения под спину с одной стороны можно подложить небольшие подушки или верхнюю одежду. Голову больного поворачивают в сторону, чтобы при рвоте он не захлебнулся рвотными массами.

Голове создают покой, используя подручные средства: одежду, подушки или валики. Останавливают кровотечение, накладывая на рану давящую повязку. К месту травмы прикладывают холод. Проверяют проходимость дыхательных путей, при необходимости устраняют западение языка, освобождают дыхательные пути от рвотных масс и т. д. По показаниям вводят аналептики (цитизин, диэтиламид никотиновой кислоты) и сердечные гликозиды.

Консервативная терапия

На этапе стационара лечение переломов черепа чаще консервативное, операции проводят по строгим показаниям. Консервативную терапию назначают пациентам с переломами основания черепа, закрытыми переломами свода черепа, субарахноидальными кровоизлияниями, сотрясением и ушибом головного мозга. Всем больным показан постельный режим, длительность которого зависит от тяжести травмы, и гипотермия головы (используются пузыри со льдом). Проводится дегидратационная терапия, назначаются антибиотики и обезболивающие. При переломах основания черепа выполняются повторные люмбальные пункции либо накладывается люмбальный дренаж.

Тактика лечения в каждом конкретном случае определяется тяжестью и особенностями черепно-мозговой травмы. Так, при сотрясениях головного мозга пациентам назначают вазотропные и ноотропные препараты. При ушибах мозга спектр лечебных мероприятий расширяется и включает в себя не только средства для улучшения мозгового кровотока и энергообеспечения мозга, но и метаболическую и противовоспалительную терапию и т. д. В восстановительном периоде применяют ноотропные препараты и лекарственные средства для улучшения мозговой микроциркуляции (циннаризин, винпоцетин).

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение может потребоваться при тяжелых переломах черепа, особенно – вдавленных. Под общим наркозом выполняется трепанация, в ходе которой врач создает отверстие в черепе, удаляет из мозга внедрившиеся осколки, инородные тела и разрушенные ткани. Образование внутричерепных гематом в подавляющем большинстве случаев является показанием для срочной операции, в процессе которой хирург удаляет скопившуюся кровь, промывает полость, выявляет и устраняет источник кровотечения.

Показанием к хирургическому вмешательству при переломах основания черепа в остром периоде может стать повреждение лицевого или зрительного нерва, а в отдаленном – продолжающееся истечение спинномозговой жидкости из ушных проходов или носовых ходов. Прогноз при переломах черепа зависит от тяжести черепно-мозговой травмы. Возможно как полное восстановление, так и тяжелые последствия, становящиеся причиной инвалидности больного.

Источник

Статьи

Опубликовано в журнале: “Практика педиатра” июнь, 2017г

И. Б. Миронов1, Е. В. Миронова2

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный научно-практический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва.

1Врач-нейрохирург, член европейской ассоциации нейрохирургов (EANS).

2Врач-невролог, кандидат медицинских наук.

Статья посвящена актуальной проблеме современной неврологии – черепно-мозговой травме в детском возрасте. Представлены классификация форм, оценочные шкалы, клиническая картина и инструментальная диагностика черепно-мозговой травмы. Показано многообразие отдаленных последствий ЧМТ и возможные пути их медикаментозной коррекции у детей.

Ключевые слова: отдаленные последствия ЧМТ, астенический синдром, посттравматическая цефалгия, посткоммоционный синдром.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы исследования детской черепно-мозговой травмы обусловлена значительной распространенностью, высоким процентом инвалидизации и смертности детей. По данным ВОЗ отмечается постоянный рост частоты ЧМТ на 1-2% в год. Ряд авторов публикуют данные, что ЧМТ в детском возрасте встречается чаще, чем у взрослых пациентов. Это обусловлено рядом факторов: относительно большим размером головы у детей относительно тела, несовершенностью координации движений, большей активностью и любопытством детей. Данные о летальности при ЧМТ значительно варьируют в разных регионах Российской Федерации и составляют от 12-30% и более [1]. По данным НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, тяжелая ЧМТ составляет около 6% (среди детей, госпитализированных с нейротравмой), что соответствует 4000 инвалидов в год.

Следует отметить, что лечение последствий ЧМТ напрямую зависит от коррекции осложнений, требует применения высокотехнологичных методов лечения, дорогостоящих лекарственных препаратов и сопряжено со значительными экономическими потерями. Однако, несмотря на проведенное лечение, процент инвалидизации остается чрезмерно высоким. На данный момент в РФ отсутствует единый реестр детской и взрослой ЧМТ и ее поздних последствий. Это значительно усложняет статистический анализ общей распространенности и исходов заболевания. Сегодня в мире отсутствуют крупные мультицентровые исследования отдаленных последствий ЧМТ, касающиеся нейропротекции, нейрореанимации, нейрохирургии в детской практике. Следует отметить и положительные новости, касающиеся разработки группой авторов национальных рекомендаций по лечению пострадавших детей с ЧМТ [2], это первый в Российской Федерации документ, который строго регламентирует алгоритм действий при оказании медицинской помощи детям на разных этапах медицинской эвакуации вплоть до действий в специализированном стационаре с нейрохирургической службой.

Существует множество классификаций ЧМТ. Мы приведем наиболее часто используемые в повседневной практике врача. По степени тяжести ЧМТ классифицируется на легкую, средней тяжести и тяжелую. К ЧМТ легкой степени относится сотрясение головного мозга – функциональное нарушение нервной деятельности, которое характеризуется эпизодом травмы головы с дальнейшим развитием общемозговой (головная боль, тошнота, рвота) симптоматики. При инструментальной диагностике (краниографии в двух проекциях, КТ/МРТ головного мозга, нейросонографии) патологических изменений не выявляется. В литературе встречаются данные о повышении глиального нейроспецифического белка S-100 при ЧМТ [3], однако в повседневную практику данный биохимический анализ пока не вошел.

К ЧМТ средней тяжести относится ушиб головного мозга легкой степени. В клинической картине часто отмечается потеря сознания после удара по голове, доминирует общемозговая симптоматика и очаговые симптомы. При краниографии выявляются линии переломов, в грудном возрасте наиболее часто локализующиеся в теменных костях, существует особый вид вдавленных переломов по типу «целлюлоидного мячика», который требует экстренной нейрохирургической операции. При этом на КТ и МРТ подтверждаются костно-травматические изменения черепа, однако в веществе головного мозга изменений может и не быть. Ушиб головного мозга легкой степени всегда верифицируется при выявлении переломов костей свода и основания черепа.

ЧМТ тяжелой степени включает ушиб головного мозга средней и тяжелой степени, сдавление головного мозга, диффузное аксональное повреждение (ДАП). Вариабельность клинических проявлений обусловлена локализацией повреждения и стадией дислокационного синдрома. В клинической картине доминирует угнетение уровня бодрствования, стандартом оценки которого является бальная шкала комы Глазго (CGS) и присоединение очаговой симптоматики в виде гемипареза, анизокории, генерализованные и парциальные эпилептические приступы.

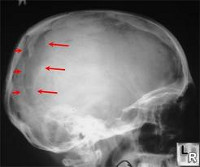

Рис 1. На краниограмме во фронтальной проекции визуализируется линейное просветление – линия перелома правой теменной кости. При клиническом осмотре определяется подкожная гематома в правой теменной области.

Баллы | Симптомы |

4 3 2 1 | Открывание глаз Произвольное На обращенную речь На болевой стимул Отсутствует |

6 5 4 3 2 1 | Двигательная реакция Выполняет команды Целенаправленная деятельность на болевой раздражитель Нецеленаправленная деятельность на болевой раздражитель Тоническое сгибание на болевой раздражитель Тоническое разгибание на болевой раздражитель Отсутствует |

5 4 3 2 1 | Речь Ориентированная и полная Спутанная Непонятные слова Нечленораздельные звуки Отсутствует |

При КТ/МРТ головного мозга выявляются значительные костные повреждения, ушибы вещества головного мозга с геморрагическим пропитыванием, внутричерепные гематомы, что требует экстренной нейрохирургической операции.

По распространению воздействия повреждающего фактора ЧМТ классифицируется как закрытая – без повреждения кожных покровов, открытая (проникающая/непроникающая). Открытая непроникающая ЧМТ характеризуется наличием повреждения кожных покровов и апоневроза с сохранением целостности твердой мозговой оболочки. При возникновении повреждения твердой мозговой оболочки и ликвореи, ЧМТ классифицируется как открытая проникающая. Данная классификация обусловлена высокой вероятностью возникновения инфекционных осложнений при открытой проникающей ЧМТ и требует превентивного назначения антибактериальных препаратов, проникающих через гематоэнцефалический барьер, для предотвращения бактериальных менингитов и энцефалитов – ургентных осложнений ЧМТ.

Рис 2. На КТ в аксиальной проекции визуализируются множественные очаги ушиба 3-4 типа (по В. Н. Корниенко) [4] лобных долей с геморрагической трансформацией, отмечается выраженный отек вещества головного мозга, компрессия желудочковой системы.

Общепринятым мировым стандартом оценки качества жизни пациентов, перенесших ЧМТ, является шкала исходов Глазго (Glasgow Outcome Scale, GOS) [6, 7]. Данной шкалой производится бальная оценка состояния пациента. Так, одному баллу соответствует смерть пациента, двум баллам – вегетативный статус, трем и четырем баллам соответствует тяжелая и умеренная инвалидизация, пяти баллам соответствует полное восстановление или с минимальным дефицитом. В практической работе врача часто используется расширенная шкала исходов Глазго, которая имеет более развернутый и уточненный характер оценки качества жизни пациентов.

Баллы | Исход |

1 | Смерть |

2 | Вегетативное состояние |

3 | Нейромышечная несостоятельность: пациент в сознании, однако тяжелая неврологическая симптоматика вынуждает продолжать лечение в отделении реанимации |

4 | Тяжелая несостоятельность: имеется грубый неврологический дефект, из-за которого пациенту необходим посторонний уход |

5 | Умеренная несамостоятельность: психический статус в пределах нормы. При этом пациент не в состоянии выполнять ряд необходимых действий. Нуждается в амбулаторном наблюдении |

6 | Легкая несамостоятельность: психический статус в пределах нормы. Больной сам себя обслуживает, может ходить сам или с посторонней поддержкой. Нуждается в специальном трудоустройстве |

7 | Хорошее восстановление: пациент постепенно возвращается к прежней жизни. Имеются незначительные неврологические нарушения. Передвигается самостоятельно |

8 | Полное восстановление |

В течение ЧМТ выделяют следующие периоды: острый период от 2 до 10 недель в зависимости от клинической формы ЧМТ; промежуточный период от 2 до 6 месяцев; отдаленный период (независимо от клинической формы): при клиническом выздоровлении – до 2 лет. Каждый из этих периодов характеризуется особенностями течения клинической картины [8]. Классификация последствий ЧМТ находится в стадии разработки [9]. На настоящий момент предложен усовершенствованный и расширенный вариант классификации с учетом патогенетических особенностей возникновения, преобладающих морфологических изменений, основного клинического синдрома и особенностей течения [10]. Из прямых последствий ЧМТ чаще встречаются церебрально-очаговый и астенический синдромы, гидроцефалия с гипертензионным синдромом.

Рис.3. Визуализируется эпидуральная гематома левой лобно-височно-теменной области с выраженным масс-эффектом и дислокацией вещества головного мозга.

Среди больных с давностью травмы от 4 месяцев до 5 лет по сравнению с получившими ее пять лет назад в три раза чаще наблюдались вестибулярные нарушения (у 18,1 и 6%). Уменьшается и число больных с афазией (с 9 до 5,9%). Непрямые последствия обычно формируются в результате легкой или среднетяжелой ЧМТ через месяцы или годы после травмы [11]. При этом важно отметить, что даже после легкой ЧМТ в отдаленном периоде могут сохраняться различные нарушения со стороны нервной системы. Примерно у 30% перенесших сотрясение головного мозга детей выявляется посткоммоционный синдром, который характеризуется головной болью, головокружением, нарушением сна, раздражительностью, повышенной утомляемостью, тревожностью, эмоциональной лабильностью, изменением поведения, вегетативной дисфункцией. При проведении специальных нейропсихологических методик выявляют снижение зрительной и слухоречевой памяти, внимания. Выраженность психоневрологических нарушений в отдаленном периоде ЧМТ во многом определяется степенью ее тяжести в остром периоде. Последствия ЧМТ оказывают значительное негативное влияние на психическое развитие детей, обусловливая нарушения интегративной деятельности головного мозга и препятствуя полноценной школьной и социальной адаптации.

Цереброваскулярные нарушения, психические дисфункции, вегетативные дисфункции, сочетание различных последствий требуют проведения коррекции с помощью медикаментозной терапии. С этой целью в моно- или комплексной терапии широко применяются лекарственные средства, сочетающие в себе ноотропный эффект с выраженным антиастеническим и церебропротективным действием.

Одним из эффективных лекарственных препаратов, используемых в комплексной терапии последствий ЧМТ, является деанола ацеглумат (Нооклерин, «ПИК-ФАРМА», Россия») – современный ноотропный препарат комплексного действия, обладающий структурным сходством с гамма-аминомасляной и глутаминовой кислотами, рекомендованный к применению у детей с 10 лет [12-15]. Нооклерин, являясь непрямым активатором метаботропных глутаматных рецепторов (3-го типа), предшественником холина и ацетилхолина, влияет на обмен нейромедиаторов в ЦНС, обладает нейропротекторной активностью, повышает энергообеспечение мозга и устойчивость к гипоксии, улучшает усвоение глюкозы нейронами, модулирует дезинтоксицирующую функцию печени [12-14]. В экспериментальных исследованиях показана высокая эффективность применения Нооклерина в качестве корректора гипоксических состояний, нарушений церебральной гемодинамики и метаболизма при ишемических и реперфузионных повреждениях мозга [19]. Препарат прошел широкое и многоплановое изучение в крупных медицинских центрах России (на 800 больных 8-ми клиник), и полученные при этом результаты свидетельствовали о значительном положительном влиянии Нооклерина на астенические (вялость, слабость, истощаемость, рассеянность, забывчивость) и адинамические расстройства [15-18]. Показано, что наиболее выраженную терапевтическую эффективность Нооклерин оказывает при астении (в 100% случаев), повышая активность поведения в целом и улучшая общий тонус и настроение [15], нивелируя таким образом последствия ЧМТ.

В подавляющем количестве публикаций подчеркивается хорошая переносимость Нооклерина и отсутствие нежелательных явлений на фоне его приема. Наряду с высокой терапевтической эффективностью эти свойства препарата определяют высокую приверженность терапии, в том числе у детей и подростков [20].

Список литературы:

1. Организационно-экономические и управленческие аспекты оказания медицинской помощи детям с черепно-мозговой травмой // Российский педиатрический журнал, 2010; 2

2. Лечение пострадавших детей с черепно-мозговой травмой //Клинические рекомендации, г. Казань, 2015: 3.

3. Талыпов А. Э., Пурас Ю. В., Годков М. А. и др. Исследование уровня протеина S-100 бета у пострадавших с черепно-мозговой травмой легкой тяжести // Нейрохирургия, 2011; 1

4. Корниенко В. Н., Васин Н. Я., Кузьменко В. А. Компьютерная томография в диагностике черепно-мозговой травмы. // М.: Медицина, 1987.

5. Крылов В.В., Пирадов М.А., Белкин А.А. и др. Шкалы оценки тяжести нарушений функций центральной нервной системы // Интенсивная терапия: Национальное руководство в 2-х т. под ред. Б. Р. Гельфанда, А. И. Салтанова // М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011; Т. 1: 325.

6. Wilson J. T., Pettigrew L. E., Teasdale G. M. Structured interviews for the Glasgow Outcome Scale and the extended Glasgow Outcome Scale: guidelines for their use // J Neurotrauma, 1998; Vol. 15: 573-585

7. Wright J. Glasgow Outcome Scale – Extended // Encyclopedia of Clinical Neuropsychology / Kreutzer J. S., DeLuca J., Caplan B. eds.. – New York, Dordrecht, Heidelberg, London: Springer Science+Business , 2011: ISBN 978-0-387-79947-6.

8. Петрухин А.С. Неврология детского возраста // Медицина, М., 2004 : 638, 644.

9. Артарян А.А., Банин А.В, Гаевый О.В.

Клиническая классификация черепно-мозговой травмы у детей // Методические рекомендации. М., 1991: 17.

10. Немкова С. А., Заваденко Н. Н., Щедеркина И. О., Попов В. Е., Колтунов И. Е. Современные методы в комплексной реабилитации детей с последствиями инсульта, детским церебральным параличом и черепно-мозговой травмой //Фарматека, 2015; 11: 55

11. Макаров А. Ю. Последствия черепно-мозговой травмы и их классификация //Неврологический журнал, 2001;6(2): 38-42.

12. Морозов П. В. Новый отечественный ноотропный препарат «Нооклерин» (обзор) // Психиатрия и психофармакология, 2003; 5 (6): 262-267.

13. Медведев В. Э. Новые возможности лечения астенических расстройств в психиатрической, неврологической и соматической практике // Психиатрия и психофармакотерапия, 2013; 5 (4): 100-105.

14. Дикая В. И., Владимирова Т. В., Никифорова М. Д., Пантелеева Г. П. Отчет НЦПЗ РАМН. М.,1992.

15. Попов Ю. В. Применение Нооклерина у подростков в качестве антиастенического средства // Психиатрия и психофармакотерапия, 2004; 6 (4).

16. Александровский Ю. А., Аведисова А. С., Ястребов Д. В. и др. Применение препарата Ноо-клерин в качестве антиастенического средства у больных с функциональной астенией // Психиатрия и психофармакотерапия, 2003; 4: 164-166.

17. Мазур А. Г., Шпрехер Б. Л. Отчет по применению нового лекарственного препарата Деманол. М., 2008.

18. Сухотина Н. К., Крыжановская И. Л., Куприянова Т. А., Коновалова В. В. Нооклерин в терапии детей с пограничной психической патологией // Практика педиатра, 2011: 40-44.

19. Саврасова Т. В. Влияние ЛБК-149 и но-оклерина на некоторые метаболические показатели при ишемическом повреждении головного мозга в условиях дислипидемии. Дисс. канд. мед. наук, 2005.

20. Медведев В. Э. Новые возможности лечения астенических расстройств в психиатрической, неврологической и соматической практике // Психиатрия и психофармакотерапия, 15; 4: 105.

Комментарии

(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)

Источник