Пологова травма перелом ключиці

Перелом ключицы – это распространенная, часто встречающая травма. Чаще всего происходит в молодом возрасте. И хотя, как правило, легко излечивается, возможны неприятные последствия. Ключица – это парная кость, расположена от грудины до лопаток. Она тонкая и длинная. Любой человек может прощупать ее у себя ниже шеи над грудью. Назначение ее – крепление верхнего плечевого пояса. Травмы ее составляют порядка 6-10% от общего числа всех возможных переломов.

Общая информация

По характеру разлома делятся:

- Поперечные. Дефект возникает поперек кости.

- Продольные. Разлом вдоль костей.

- Винтообразные. Разлом похож на спираль.

- Оскольчатые. Опасный перелом, при котором образуются многочисленные осколки. Кость дробится на крупные и мелкие куски.

- Полный. При нем происходит разрыв надкостницы.

- Неполный. Это перелом, при котором надкостница остается целой.

В зависимости от того остался целым кожный покров или нет, можно сделать классификацию на открытые и закрытые переломы ключицы. Также они могут быть со смещением или без смещения.

От чего происходит перелом? Ключичная кость очень тонкая и легко ломается:

- Падение. Человек поскользнулся и упал. В результате кость сломана. Чаще всего при падении ломают ключицу люди пожилого возраста, так как в их организме не достаточно микроэлементов и кальция.

- Удар. В спорте это довольно распространенный вид травматизма.

- Автомобильные аварии. Очень часто будет такой печальный итог.

- Во время родов. Младенец идет по родовым путям и часто происходит травма ключицы.

Диагностику перелома проводит врач-ортопед. Необходимо сделать рентген поврежденной ключицы. По результатам снимков делают вывод о состоянии кости. Накладывают на плечо специальные фиксирующие повязки.

Возможные последствия перелома ключицы

Большинство травм заживают довольно легко. Как правило, через 6-8 недель кость срастается. У детей этот процесс занимает до 4 недель. Это объясняется тем, что в молодом возрасте ткани быстро восстанавливаются. Но возможны осложнения:

- Резкая боль. Человек испытывает нестерпимую боль в пораженной области.

- Отечность. Над местом разлома происходит отек тканей кожи.

- Кровоизлияние. На теле будут видны кровоподтеки.

- Деформация. Рука неестественно деформируется.

- Онемение руки. Конечность потеряет чувствительность. Невозможность поднимать руку вверх. Лопатка с той стороны, где произошла травма, будет сильнее выпирать, чем здоровая. Диагностику перелома проводит врач ортопед. Необходимо сделать рентген поврежденной ключицы. По результатам снимков делают вывод о состоянии кости. Накладывают на плечо специальные фиксирующие повязки. В тяжелых случаях возможно хирургическое лечение.

- Артрит. Посттравматический артрит возникает, если перелом задел суставные поверхности. Возникает дегенерация и дистрофия сустава. Он теряет свою подвижность. Пациент начинает испытывать боль при движении. Процесс протекает внутри сустава. Он может возникнуть в любом возрасте. Особенно ему подвержены люди, занимающиеся спортом. Процесс носит длительный характер. Он может привести к эндопротезированию. Это операция по постановке нового искусственного сустава.

- Невралгия плечевого нерва. Костная мозоль, образовавшиеся при переломе, может разрастись и пережать нервные окончания. Возникает невралгия, сопровождающаяся продолжительной болью.

- Несращение перелома ключицы. В редких случаях, кости могут не срастись. Обычно это наблюдается у пожилых пациентов. У людей почтенного возраста в организме не хватает кальция, поэтому кости плохо срастаются.

- Кривошея. При переломе во время родов, у младенцев может появиться кривошея. Головка малыша будет наклонена к плечу. Он не сможет нормально ее поворачивать в сторону. Деткам делают лечебный массаж и специальную гимнастику. После 20-25 сеансов все проходит.

- Симптом «клавиши». Носит свое название в связи с тем, что проверка его напоминает нажатие клавиши на фортепиано. Так и в этом случае нажимая на больной участок, получается как бы нажатие на клавишу. При нажатии кость встает на место. Если отпустить, то она опять выскакивает.

- Укорочение конечности и ее деформация. По истечению некоторого продолжительного времени в единичных случаях рука может деформироваться и укоротиться. Рука может потерять свою подвижность. Человек не сможет свободно ее вращать и поднимать в разные стороны.

- Повреждение магистральных артерий. При оскольчатом переломе велика вероятность повреждения артерий. В этом случае необходимо срочное оперативное вмешательство. Определить это можно по отсутствию пульса на поврежденной руке, кровоизлиянию, резкому понижению температуры в поврежденной конечности. Может происходить изменение цвета кожи. Надо срочно показать больного сосудистому хирургу. Грозное последствие этого состояния – ампутация.

- Смещение фрагментов костей. При плохой первоначальной фиксации может произойти смещение костей. Тогда придется проводить операцию по остеосинтезу. Перелом со смещением плохо поддается лечению.

- Кровотечение. При открытом переломе и разломе со смещением фрагменты костей могут повредить сосуды. Возникнет кровотечение.

- В тяжелых случаях возможно хирургическое лечение. Если травма не заживает, придется делать оперативное вмешательство.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение

Вывод. Рекомендации

Чтобы избежать неприятных последствий перелома ключицы надо при подозрении на травму пострадавшего положить на твердую поверхность и обеспечить ему полный покой. Наложить фиксирующую повязку. Повязку делают с помощью платка или полотенца. Принятие обезболивающих препаратов. Надо дать пострадавшему парацетамол, нурофен или аспирин. Хорошо приложить лед, он позволит уменьшить боль и отек.

Занятие лечебной физкультурой. Прогулки на свежем воздухе. Прием витаминных комплексов. Все это поможет восстановиться после травмы и избежать тяжелых последствий. Но главное надо стараться не получить перелом ключицы. После того как на рентгене будет видно, что перелом сросся, надо начинать проводить реабилитацию больного. Она включает в себя:

- Плавание в бассейне.

- Лечебный массаж.

- Физиопроцедуры.

- Санаторно-курортное лечение.

- Лечебную физкультуру.

Источник

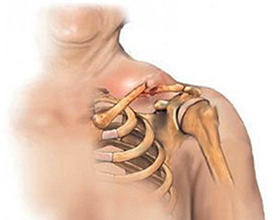

Ключица является единственной костью, соединяющей верхнюю конечность с туловищем. Это трубчатая кость S-образной формы. Абсолютная длина ключицы взрослого человека составляет 12— 16 см. Ключица состоит из тела (средняя часть) и двух концов: акромиального и грудинного. Последние несколько утолщены и образуют сочленения с лопаткой и грудиной.

Акромиально-ключичный сустав характеризуется малой подвижностью. Он имеет плотную фиброзную капсулу, в которую как бы вплетена акромиально-ключичная связка. Другая более прочная связка, удерживающая сочленение ключицы с акромионом, — клювовидно-ключичная — состоит из двух порций: трапециевидной и конической.

Грудино-ключичный сустав по форме является шаровидным. Фиброзная капсула его укреплена передней и задней грудино-ключичными связками. Кроме того, имеются реберно-ключичная и межключичная связки, предохраняющие сочленяющиеся кости от разобщения.

К ключице прикрепляется 5 мышц. В области грудинного конца к верхненаружному краю прикрепляются грудино-ключично-сосцев ид на я мышца, к нижнепереднему краю — ключичная часть большой грудной мышцы. В области акромиального конца к передневерхней поверхности прикрепляется трапециевидная мышца, а к передненижнему краю — дельтовидная. Пятая мышца — подключичная — прикрепляется по задней поверхности ключицы в средней ее части. Следует помнить, что под этой мышцей расположены поключичная артерия, вена и нервы плечевого сплетения. Несколько медиальнее, на уровне грудино-ключичного сплетения, справа расположены плечеголовной ствол и общая сонная артерия, слева — подключичная артерия и с обеих сторон — блуждающий нерв.

С физиологической точки зрения ключица является своеобразной пружинящей «распоркой» между грудиной и плечевым суставом, не позволяющей последнему занять более медиальное положение. Упор для плеча и подвижность в суставах ключицы способствуют значительному объему движений плеча и надплечья. Важную роль в биомеханике этих движений играют мышцы, прикрепляющиеся к ключице. Кроме того, ключица защищает сосудисто-нервный пучок. Переломы ключицы. Эти переломы составляют около 3% от нарушений целости всех костей скелета и чаще встречаются у лиц молодого возраста.

Механизм травмы преимущественно непрямой: падение на отведенную руку, на локтевой, плечевой суставы, сжатие надплечий. Возможен и прямой механизм травмы — удар в область ключицы каким-либо предметом или при падении.

Переломы ключицы диагностируются без затруднений, поскольку кость располагается под кожей и доступна исследованию. Характерен вид больного: голова повернута и наклонена в сторону повреждения, надплечье опущено и смещено кпереди, а медиальный край лопатки и нижний ее угол отходят от грудной клетки — отсутствие «распорки», каковой являлась ключица. Пострадавший поддерживает руку на стороне повреждения, плечо опущено, прижато к туловищу и ротировано внутрь. Подключичная ямка сглажена. Часто в области ключицы видна припухлость за счет выстоящего центрального отломка. Пальпаторно выявляют нарушение непрерывности кости, можно (но не желательно!) определить патологическую подвижность и крепитацию.

Очень часто переломы ключицы сопровождаются смещением отломков, особенно если линия излома идет косо и проходит через середину кости. Вследствие нарушения физиологического равновесия мышц отломки смещаются и занимают типичное положение. Центральный отломок под действием грудино-ключично-сосцевидной мышцы смещается кверху и кзади, периферический отломок — книзу, кпереди и кнутри. Причина дислокации дистального фрагмента заложена в исчезновении опоры между плечевым суставом и грудиной. Тяга дельтовидной мышцы и собственная масса конечности смещают периферический отломок книзу. Тракция большой и малой грудных мышц ротирует плечо кнутри, приближает конечность к туловищу и не только увеличивает смещение книзу, но и сдвигает фрагмент кнутри: отломки как бы заходят один за другой. Усугубляет медиальное смещение периферического отломка сокращение подключичной мышцы.

Рентгенографию ключицы производят, как правило, в одной прямой переднезадней проекции и очень редко, при оскольчатых переломах, чтобы уточнить расположение промежуточного отломка, — в боковой проекции.

Различают консервативный и оперативный методы лечения. Наиболее часто консервативное лечение заключается в одномоментной репозиции и устойчивой фиксации отломков.

Обезболивание местное. В область перелома вводят 10—20 мл 1 % раствора новокаина. Выждав 5—7 мин, приступают к манипуляции. Цель репозиции — подвести периферический отломок к центральному путем подъема надплечья и отведения его кнаружи и кзади. Существует несколько способов сопоставления отломков ключицы. Первый способ. Больного укладывают на спину на край стола с подложенным высоким валиком между лопаток. Руку на стороне перелома свешивают со стола. Через 10—15 мин помощник хирурга становится у изголовья больного, захватывая руками подмышечные впадины, производит смещение надплечий кверху и кзади. Хирург, стоя лицом к больному, одной рукой фиксирует плечевой сустав, второй производит вправление и удержание отломков. Второй способ. Этот способ аналогичен первому, но выполняется при вертикальном положении больного, которого усаживают на низкий табурет. Помощник хирурга становится сзади пострадавшего, спереди захватывает подмышечные впадины и, упираясь коленом в спину больного, максимально поднимает и разводит надплечья. Хирург осуществляет репозицию непосредственно в месте перелома.

Третий способ. Используется при отсутствии помощника. Рядом ставят два табурета, на них боком друг к другу усаживаются больной и хирург. Последний заводит свое предплечье в подмышечную впадину больного, одновременно своей грудной клеткой удерживает плечо и локтевой сустав пострадавшего в положении приведения. Затем врач своим предплечьем поднимает надплечье больного и, действуя, как рычагом, отводит его кзади. Свободной рукой сопоставляет отломки.

Выполняя любой из способов репозиции, не следует отводить плечо, так как при этом натягивается большая грудная мышца, приводится плечевой сустав, что затрудняет сопоставление отломков.

По окончании манипуляции, не ослабляя тяги, необходимо зафиксировать надплечье и плечо на стороне поражения в положении, достигнутом репозицией. Лучше всего для этого подходит гипсовая повязка. Из множества предложенных выдержала испытание временем и заслужила признание повязка Смирнова и Вайнштейна (рис. 4.1). Выполняя иммобилизацию, следует обязательно положить ватно-марлевый валик в подмышечную впадину. Надежная фиксация отломков достигается шиной Кузьминского (рис. 4.2). В случае неудачи при одномоментной репозиции эта шина может быть использована для постепенного (в течение 2—3 дней) сопоставления отломков. Правильная установка сегментов тела плечевой кости, коррекция тяги путем перемещения ремней позволяют использовать шину как репонирующее приспособление. Шины Бёлера, Рахманова, Тихомирова, Чижина и др. в настоящее время практически не применяются и имеют лишь историческое значение.

Неплохие результаты дает метод Титовой при правильном его использовании. Автор проводит лечение с помощью определенных размера и формы «овала», помещенного в подмышечную впадину больного. Руку подвешивают на косынке. Применяют раннее функциональное лечение.

Непригодными для фиксации отломков ключицы являются мягкотканные повязки: 8-образная, кольца Дельбе, поскольку они не создают подъема надплечья, а только отводят его кзади, а косыночная, повязки Дезо и Вельпо не закрепляют отломки в нужном положении. Кроме того, через 1—2 сут туры бинта ослабевают и повязка перестает выполнять фиксирующую роль. В виде исключения указанные повязки могут быть использованы у детей при поднадкостничных переломах и у лиц пожилого и старческого возраста. Переломы ключицы нередко являются составной частью политравмы, и перечисленные способы лечения становятся неприемлемы из-за вынужденного лежачего положения больного. В подобных ситуациях следует включать в арсенал медицины катастроф метод Куто. Больной лежит на спине ближе к краю кровати со свешенной рукой в течение 24 ч. Затем руку, согнутую в локтевом суставе, помещают на низкий приставной табурет на 14—21 день. Оперативное лечение переломов ключицы выполняется по строгим показаниям. Такими показателями являются повреждение сосудисто-нервного пучка, открытые переломы, многооскольчатые переломы с угрозой повреждения сосудов и нервов, интерпозиция мягких тканей, угроза перфорации кожи острым отломком. Если отломок с острым краем значительно выстоит, а кожа в месте выпячивания анемична (белого цвета), не ( следует ждать пролежня мягких тканей. Необходимо оперировать больного, что даст возможность произвести разрез в нужной проекции и в асептических условиях.

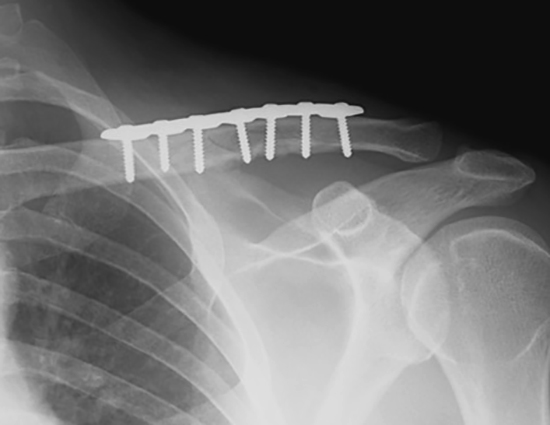

Оперативное лечение заключается в обнажении отломков, открытой репозиции и фиксации костных фрагментов одним из способов. Наиболее часто применяют внутрикостный остеосинтез металлическим штифтом. Фиксатор может быть внедрен со стороны центрального отломка или ретроградно, когда штифт пробивают в периферический отломок до выхода за акромион, а затем, сопоставив костные фрагменты, внедряют штифт в центральный отломок, перемещая его в обратном направлении. Возможен и накостный остеосинтез пластиной. После операции накладывают гипсовую лонгетную повязку. В настоящее время для лечения переломов ключицы применяют и аппараты внешней фиксации.

Независимо от способа лечения и вида фиксирующего устройства иммобилизация должна продолжаться не менее 4—6 нед. С 3—4-го дня назначают УВЧ на область перелома и ЛФК для неиммобилизированных суставов. На 7—10-й день приступают к статическим сокращениям мышц предплечья и плеча. По истечении срока иммобилизации снимают гипсовую повязку и производят рентгенографию. Если консолидация наступила, приступают к восстановительному лечению: ЛФК для суставов верхней конечности, массаж надплечья и плеча, водолечение в бассейне и т. д. Трудоспособность восстанавливается через 6—8 нед.

Вывихи ключицы. Они составляют 3—5% от всех вывихов. Возникают вывихи ключицы преимущественно в результате непрямого механизма травмы: падение на надплечье или отведенную руку, резкое сжатие надплечий во фронтальной плоскости. Различают вывихи акромиального и грудинного концов ключицы, причем первые встречаются в 5 раз чаще. Очень редко бывает вывих обоих концов ключицы одновременно.

Вывих акромиального конца ключицы. С наружной стороны ключицу удерживают связки, в зависимости от разрыва которых различают полные и неполные вывихи.

При разрыве одной акромиально-ключичной связки вывих считают неполным, при разрыве и клювовидно-ключичной связки — полным. В анамнезе — характерный механизм травмы. Жалобы на боль в зоне акромиально-ключичного сустава, умеренно ограничивающую движения в плечевом суставе. В месте повреждения отмечаются отек и деформация, выраженность которой зависит от того, полный или неполный вывих. При полном вывихе акромиальный конец выстоит значительно, наружная его поверхность прощупывается под кожей, а при движении лопаткой ключица остается неподвижной. При неполном вывихе ключица сохраняет связь через клювовидно-ключичную связку и движется вместе с лопаткой, наружный конец ключицы прощупать не удается. Пальпация во всех случаях болезненна. При надавливании на ключицу вывих довольно легко устраняется, но стбит прекратить давление — возникает вновь. Это так называемый симптом клавиши, который служит достоверным признаком разрыва акромиально-ключичной связки.

Рентгенография облегчает постановку диагноза. При чтении рентгенограммы следует обращать внимание не столько на ширину суставной щели (величина ее вариабельна, особенно при неправильных укладках), сколько на положение нижнего края ключицы и акромиального конца ее. Если они стоят на одном уровне, значит, связочный аппарат цел и вывиха нет, а если ключица сместилась кверху, границы уровней изменяются (рис. 4.3).

Различают консервативные и оперативные способы лечения. Вправление вывихнутого акромиального конца ключицы не представляет трудностей, однако удержать его в нужном положении консервативными методами довольно сложно. Для фиксации используют разнообразные повязки, шины и аппараты, дополненные пелотом.

Примером мягкотканных приспособлений может служить повязка Волковича. После анестезии места повреждения 20—30 мл 1% раствора новокаина производят вправление ключицы. На область акромиально-ключичного сочленения накладывают ватно-марлевый пелот, который фиксируют полоской липкого пластыря от акромиального конца через надплечье кзади и книзу, затем по задней поверхности плеча, вокруг локтевого суставав и возвращаются по передней поверхности плеча к исходной точке. Повязку накладывают при отведенном кнаружи и кзади плече. В подмышечную область вводят небольшой валик, руку опускают и фиксируют косынкой.

Другой способ фиксации пелота — наложение пластырной повязки при отведенном плече от надплечья до нижней трети плеча по наружной поверхности. Подкрепляют второй полоской, идущей перпендикулярно первой (крестообразно). Руку опускают, что усиливает натяжение пластыря и удержание ключицы. И ту и другую пластырные повязки целесообразно подкрепить наложением повязки Дезо.

Мягкотканные повязки как способ фиксации приемлемы при лечении больных с неполными разрывами акромиально-ключичного сочленения.

Гипсовая повязка используется наиболее часто для фиксации. Применяют различные модификации торакобрахиальных повязок, но с обязательным отведением плеча на 95—105° и использованием пелота в виде валика, портупеи и т. д. Оригинальное решение нашел А. Н. Шимбарецкий, дополнивший торакобрахиальную гипсовую повязку винтовым пелотом.

С целью удержания вправленного акромиального конца ключицы может быть использована шина Кузьминского или специально для этого предназначенная шина Кожукеева. Срок иммобилизации при всех консервативных способах составляет 4—6 нед.

При застарелых вывихах показано оперативное лечение. Суть его заключается в создании акромиально-ключичной и клювовидно-ключичной связок из аутотканей, аллотканей или синтетических материалов (шелк, капрон, лавсан). Наиболее часто производят операции по способу Бома, Беннеля, Уоткинса — Каплана (рис. 4.4). После хирургического вмешательства накладывают гипсовую торакобрахиальную повязку сроком на 6 нед.

Подкупающие своей простотой операции восстановления акромиально-ключичного сустава спицами, шурупами, путем сшивания и т. д. без пластики клювовидно-ключичной связки выполнять не следует из-за большого числа осложнений.

Вывих грудинного конца ключицы. Возникает в результате непрямого механизма травмы: избыточное отклонение плеча и надплечья кзади или кпереди. В зависимости от смещения внутреннего конца ключицы различают предгрудинный, надгрудинный и загрудинный вывихи. Последние два встречаются чрезвычайно редко. Беспокоят боли в области грудино-ключичного сустава. В верхней части грудины определяется выпячивание (исключая загрудинный вывих), которое смещается при сведении и разведении надплечий, глубоком дыхании. Ткани отечные, болезненные при пальпации. Надплечье на стороне травмы укорочено.

Производят рентгенографию обоих грудино-ключичных суставов в строго симметричной укладке. При вывихе грудинный конец ключицы смещается вверх и к средней линии тела. На рентгеновском снимке его тень перекрывает тень позвонков и проецируется выше, чем со здоровой стороны.

Наилучшие анатомические и функциональные результаты достигаются при хирургическом лечении. Наиболее часто производят операцию Марксера: фиксируют ключицу к грудине П-образным трасоссальным швом. Отводящую шину или торакобрахиальную гипсовую повязку накладывают на 3—4 нед.

Опубликовал Константин Моканов

Источник