Подвздошный вывих и перелом

Описание, причины и значимая патофизиология.

Крестцово-подвздошный вывих – нарушения соединения между крыльями крестца и подвздошной кости. Существует несколько общепринятых названий данной патологии, а именно: подвздошно-крестцовый перелом, подвздошно-крестцовый вывих, подвздошно-крестцовый переломовывих и сходные с ними, в данной статье эти термины будут использоваться как синонимы.

Основополагающая причина крестцово-подвздошного перелома – травма, чаще всего данный перелом развивается при дорожно-транспортном происшествии и падении с высоты.

Крестцово-подвздошный сустав для своего смещения требует либо двустороннего отделения при сохраненном тазовом кольце, либо добавочных переломов костей таза в трех местах и отделения одной из половин таза. Смещения крыльев подвздошной кости в основном происходит краниально и дорсально, значимое осложнения данного смещения – медиальное отклонение подвздошной кости и сужение тазового канала.

Всегда важно помнить, что причиной крестцово-подвздошного перелома является травма, при которой часто отмечаются сочетанные повреждения. В области подвздошно-крестцового сустава проходит бедренный и седалищный нервы, которые могут легко повреждаться, этот факт требует тщательного неврологического обследования пациента перед принятием решения о фиксации перелома. Неврологический дефицит также характерен при поперечных переломах крестца и вовлечением позвоночного канала.

Клинические признаки и диагноз

При подвздошно-крестцовом переломе характерно снижение способности переносить вес на пораженной стороне, однако, при поражении противоположных длинных костей или переломах таза – животное может проявлять частичную опорную функцию на стороне перелома.

При пальпации у животного в сознании, крестцово-подвздошная нестабильность определяется редко, при седации или наркозе пациента – врач может определить патологическую подвижность подвздошной кости. При значительном смещении зоны перелома – животное в сознании может проявлять признаки выраженной болезненности.

Основным средством определения крестцово-подвздошного перелома является радиографическое исследование, для его корректного проведения – в большинстве случаев показана седация животного или общая анестезия, это снимает болезненность и позволяет провести снимки в должных укладках. Для оценки перелома используются две ортогональные проекции – вентродорсальная и латеральная, наибольшей диагностической значимостью обладает именно вентродорсальная проекция. Основанием для постановки диагноза служит отчетливое нарушение конфигурации сустава. Также, в вентродорсальной проекции проводится оценка сопутствующих переломов крестца и таза и степень сужения тазового канала. В сомнительных случаях – может потребоваться проведение компьютерной томографии (КТ).

Лечение

Консервативное лечение

Основу лечения подвздошно-крестцового перелома составляет хирургическая фиксация, однако консервативная терапия (контроль боли и покой) может быть показана в ряде случаев. Следует помнить, что у большинства пациентов с асимметрией положения тазобедренного сустава, в конечном итоге отмечается восстановление нормальной функции передвижения. У большинства пациентов на фоне консервативного лечения подвздошно-крестцового перелома, отмечается восстановление нормальной функции в течение 12 недель.

Ниже приведены основные показания для проведения консервативного лечения:

• Минимальное смещение подвздошно-крестцового сустава и слабо выраженные дискомфорт.

• Крестцово-подвздошный перелом у пациентов малого размера. У данных пациентов, минимальная нагрузка способствует быстрому заживлению крестцово-подвздошного перелома, тогда как при хирургической стабилизации повышается риск смещения импланта в позвоночный канал с развитием последующих неврологических проблем.

• Подострый крестцово-подвздошный перелом характеризуется достаточным сроком с момента получения травмы (более 1 недели), данный перелом трудно редуцировать без значительного рассечения рубцовых тканей. Операция в таких случаях может повысить болезненность и риск неврологического повреждения, решение о ее проведение обычно принимается для снижения риска стеноза тазового канала.

• Финансовые ограничения со стороны владельцев животного.

Суть консервативного лечения заключается в ограничении подвижности в течение 3 недель после повреждения, после чего происходит постепенное восстановление подвижности (пр. прогулки на поводке), оптимально применение физической реабилитации. У собак в период покоя для предотвращения развития пролежней важна модификация подстилки с частым изменением положения животного. Также, в период покоя проводится мониторинг отведения кала и мочи, при возникновении проблем они корректируются.

Основное противопоказание к консервативному лечению подвздошно-крестцового перелома – сужение тазового канала.

Хирургическое лечение

Показаниями для хирургического лечения крестцово-подвздошного перелома/вывиха являются раннее восстановление двигательной функции и предотвращение сужения тазового канала. Основным методом лечения служит открытая репозиция перелома с расположением фиксирующих винтов. Иногда показано трансподвздошное введение стержня для снижения сил воздействующих на винт и предотвращения медиального смещения подвздошной кости.

Перед началом хирургической стабилизации крестцово-подвздошного перелома, важно помнить о возможности сочетанных повреждений и адекватной стабилизации травмированного животного.

Хирургический доступ

Значимая хирургическая анатомия

Крестцово-подвздошный сустав состоит из двух компонентов: полулунный синовиальный сустав и фиброзно-хрящевой синхондроз. Устойчивость сустава обеспечивается дорсальными и вентральными связками идущими от фиброзно-хрящевого синхондроза.

Положение и подготовка пациента

При одностороннем крестцово-подвздошном переломе допустимо положение животного на боку, пораженная конечность располагается сверху, для удобства хирурга – таз может быть расположен под углом к столу (45 градусов). При двустороннем крестцово-подвздошном переломе – животное располагается на груди.

Операционное поле готовится как хирургическое, на 10 см от гребня подвздошной кости краниально, каудально, дорсально и вентрально.

Описание процедуры

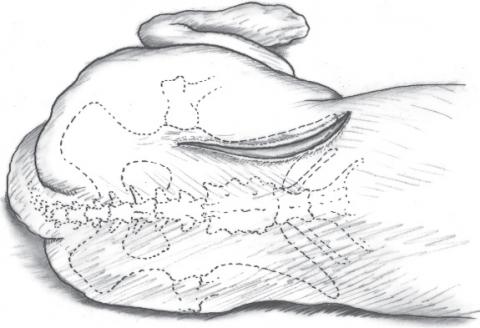

A. Кожный разрез начинается краниально на дорсальном гребне подвздошной кости и продолжается каудально параллельно срединной линии до уровня тазобедренного сустава. Подкожные ткани, ягодичная фасция и жир рассекаются по той же линии до обнажения краниального и каудального дорсального гребня подвздошной кости.

A. Источник рисунка: Piermattei’s Atlas of Surgical Approaches to the Bones and Joints of the Dog and Cat (2014)

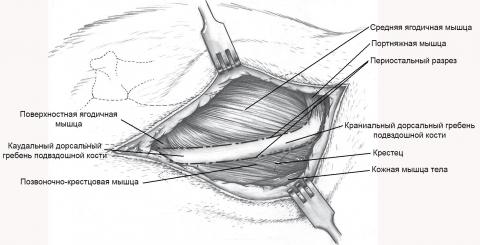

B. Для обнажения латеральной (ягодичной) поверхности крыла подвздошной кости – проводится разрез по месту периостального происхождения средней ягодичной мышцы на латеральном краю подвздошной кости рядом с краниальным дорсальным гребнем и заканчивающимся позади каудального дорсального гребня. Для обнажения крестца, второй разрез проводится по месту периостального происхождения позвоночно-крестцовой мышцы, на медиальном краю подвздошной кости. Данный разрез продлевается каудально, и, в ряде случаев может потребоваться рассечь часть волокон поверхностной ягодичной мышцы.

B. Источник рисунка: Piermattei’s Atlas of Surgical Approaches to the Bones and Joints of the Dog and Cat (2014)

C. Средняя ягодичная мышца у молодых животных поднимается субперисотально, у взрослых животных – просто соскребается от места своего прикрепления. Поднятие средней ягодичной мышцы каудально доходит до каудального дорсального гребня подвздошной кости. При дальнейшем каудальном продлении разреза, может произойти повреждение краниальной ягодичной артерии, вены и нерва. Сходное поднятие пояснично-крестцовой мышцы на медиальной стороне подвздошной кости дает ограниченное обнажение дорсальной поверхности крестца. Мышечное поднятие крестца должна быть ограничено зоной латеральной к промежуточному гребню, во избежание повреждения дорсальных нервных корешков, выходящих через дорсальное отверстие крестца.

Подвздошная кость смещается вентрально посредством щипцов для удержания костей, фиброзный дебрис в зоне перелома удаляется для достижения чистого вида поверхности крыльев крестца.

Закрытие

Поверхностная фасция, пояснично-крестцовая мышца и средняя ягодичная мышца возвращаются на место посредством ряда швов пересекающих крыло подвздошной кости. Каудально к этому, фасция поверхностно ягодичной мышцы также ушивается. Затем следует послойное закрытие ягодичной фасции, ягодичного жира, подкожной фасции и кожи.

Предосторожности

Данный доступ не должен простираться каудально дальше каудально дорсального гребня подвздошной кости. Краниальный ягодичный нерв отходит в ветви пояснично-крестцового ствола, каудовентрально к крестцово-подвздошному суставу. Затем, краниальный ягодичный нерв дополняется каудальной ягодичной артерией и веной, проходит дорсально через тело подвздошной кости и выходит в пучке глубокой ягодичной мышцы.

Стабилизация

После обнажения сустава, между подвздошной костью и вентральным костным шельфом крестца помещается тупой ретрактор Хохмана, при его использовании подвздошная кость отводится вентрально. Данный маневр обнажает полулунный суставной хрящ и фиброзно-хрящевую суставную поверхность хряща. Для должного расположения винта в крестце – предпочтительна непосредственная визуализация его латеральной поверхности.

Отверстие в крестце располагается 2 мм краниально и 2 мм проксимально к центру суставного хряща полулунной формы. Глубина отвести в крестце рассчитывается так, чтобы кончик винта проходил как минимум 60% расстояния поперек тела крестца.

Определение должной локализации отверстия в подвздошной кости проводится посредством пальпации суставной выпуклости на медиальной поверхности крыла кости. Через отверстие подвздошной кости проводится винт до появления кончика на медиальной его поверхности, затем подвздошная кость отводится каудально для подгонки с суставной поверхностью крестцово-подвздошного сустава. Под контролем зрения – кончик винта проводится к приготовленному отверстию крестца, винт затягивается отверткой.

При необходимости (по предпочтению врача) может быть добавлен еще один винт, он располагается дорсально и краниально к первому винту. Второй винт должен быть короче, во избежание входа в позвоночный канал.

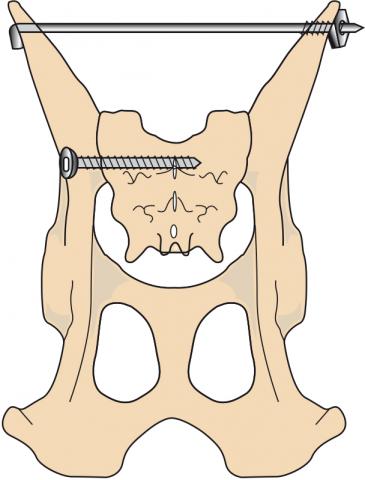

Также по предпочтению врача, конструкцию может быть усилена трансподвздошным введением спицы (стержня) Штейнмана над дорсальной поверхностью L7.

Рисунок. Схема фиксации подвздошно-крестцового перелома винтом и трансподвздошным стержнем. Источник: Small animal surgery, fifth edition, 2019 г.

Послеоперационно проводится радиографическое исследование, оно определяет редукцию сустава и расположение импланта. Непосредственно после операции, движения животного несколько ограничивают (у собак – только прогулка на поводке). Повторное радиографическое обследование проводится через 6 недель, для контроля сращения перелома и ширины тазового канала. Послеоперационно может быть показано назначение НПВС на непродолжительный срок. Импланты (винты) удаляются только в случае развития осложнений.

Осложнения

Основное осложнение подвздошно-крестцового перелома – сужение тазового канала, что может сопровождаться запорами и трудностями в родах у самок. Также, нарушение позиции винта в теле крестца может вызывать серьезные неврологический дефицит, включающий недержание кала и мочи. Редким осложнением является миграция импланта, данный феномен обычно развивается при малой длине винта или при нарушении его положения в теле крестца.

Прогнозы

После адекватной стабилизации подвздошно-крестцового перелома, прогнозы для возвращения функции передвижения благоприятные. Возвращение нормальной двигательной активности после хирургического лечения следует ожидать после 6 недель. При консервативном лечении – сроки восстановления выше.

Факторы влияющие на исход хирургического лечения – аккуратность расположения импланта и его длина. Оптимальной длиной винта принята цифра 60% от ширины крестца, при этом развитие послеоперационного ослабления импланта маловероятно.

Шубин Валерий Анатольевич, ветеринарный врач, г. Балаково

Источник

Вывих бедра. Диагностика и лечение

Чтобы произошел вывих бедра, требуется воздействие большой силы, например во время автодорожных происшествий, когда водитель ударяется коленом о приборную доску или когда пешеход получает удар при наезде на него автомобиля. Вывихи бедра часто сочетаются с переломами вертлужной впадины или другим повреждением этой же конечности. Приблизительно 25% случаев вывихов бедра сочетается с повреждениями коленного сустава и 4% — с переломами бедренной кости на этой же стороне. Все вывихи бедра следует рассматривать как неотложное состояние, требующее срочной репозиции, чтобы уменьшить вероятность ишемического некроза головки бедра.

Классификация задних вывихов бедра основана на системе, развитой Stewart и Milford. Задние вывихи встречаются наиболее часто и могут быть классифицированы следующим образом:

1) простой вывих (без перелома);

2) вывих с отколом большого краевого фрагмента вертлужной впадины, стабилизирующегося после репозиции;

3) вывих в сочетании с нестабильным или оскольчатым переломом;

4) вывих с переломом головки или шейки бедра.

Задний вывих бедра

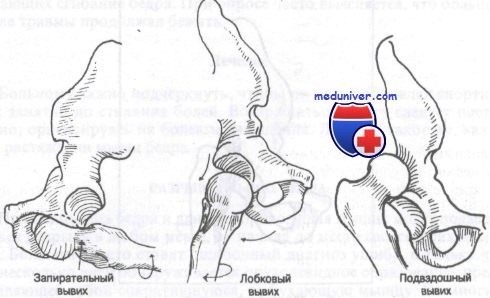

Передние вывихи составляют 13% среди вывихов бедра и классифицируются следующим образом:

1) запирательный вывих;

2) подвздошный вывих;

3) лонный вывих;

4) передний вывих с переломами головки бедренной кости.

Перелом вертлужной впадины может сочетаться с центральным вывихом головки бедренной кости. Этот вид повреждения рассмотрен в статье о переломах таза и вертлужной впадины.

Передний вывих бедра. Описаны три типа: запирательный, лобковый, подвздошный

Передние вывихи являются результатом насильственного отведения, приводящего к удару шейкой бедра или большим вертелом о свод вертлужной впадины и рычагообразному вывихиванию головки бедра через разрыв в передней стенке суставной капсулы. Если бедро в этот момент было согнуто, возникает запирательный вывих, если же оно было разогнуто — лонный или подвздошный вывих. Лонный вывих также может быть результатом сильной гиперэкстензии с ротацией кнаружи, смещающей головку бедра вперед. Запирательный вывих встречается чаще лонного и подвздошного. Вывиху может сопутствовать срезывающий перелом головки бедра.

Задние вывихи встречаются чаще передних. Они часто возникают после удара по колену при согнутых тазобедренном и коленном суставах, обычно во время автодорожного происшествия, когда колено ударяется о приборную доску.

Типичное положение конечности при заднем вывихе бедра

Для выявления этих повреждений обычно достаточно рентгенограмм бедра и таза в рутинных проекциях. При подозрении на повреждение тазобедренного сустава следует оценить линию Шентона. На основании данных клинического обследования могут потребоваться дополнительные рентгенограммы той же конечности.

При переднем запирательном вывихе обычно отмечаются отведение, ротация кнаружи и сгибание поврежденной конечности. Передний подвздошный и лонный вывихи проявляются разгибанием, небольшим отведением и наружной ротацией конечности. При подвздошном вывихе головка бедренной кости пальпируется близ передней верхней ости, а при лонном вывихе — возле лонного сочленения. У всех больных с вывихами бедра необходимо обследовать и документировать состояние нервно-сосудистых структур конечности.

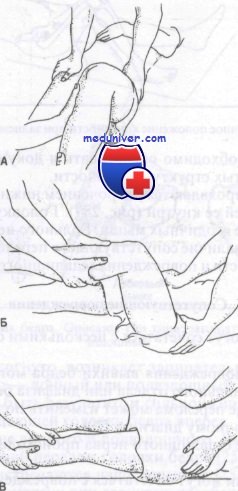

Методика вправления заднего вывиха бедра

Задние вывихи проявляются укорочением нижней конечности, приведением и ротацией ее кнутри. Головку бедра можно пропальпировать возле ягодичных мышц. Больного необходимо тщательно обследовать на наличие сопутствующего перелома головки или диафиза бедренной кости и повреждения седалищного нерва.

Сопутствующие повреждения при вывихе бедра

Вывихи бедра могут сочетаться с несколькими серьезными повреждениями.

1. На стороне повреждения вывихи бедра могут сопровождаться переломом проксимального отдела или диафиза бедренной кости. Ротация диафиза после перелома может изменить положение конечности и привести к ошибочному диагнозу.

2. Повреждение седалищного нерва происходит в 10—13% задних вывихов бедра.

3. Задние вывихи могут сочетаться с повреждением коленного сустава на стороне вывиха (25% в одной серии наблюдений). Они варьируются от повреждений крестообразных, внутренней и наружной коллатеральной связок до перелома надколенника, мыщелков бедра или большеберцовой кости.

4. Передние вывихи могут сочетаться с повреждением артерий или флеботромбозами.

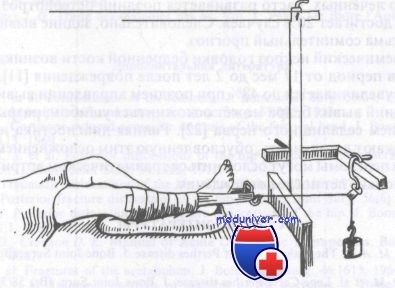

Накожное вытяжение по методу Buck

Лечение вывиха бедра

Методом выбора при лечении передних вывихов бедра является раннее закрытое вправление под спинномозговой или общей анестезией. Открытая репозиция показана при безуспешности закрытой. Для репозиции настоятельно рекомендуется неотложное направление к ортопеду.

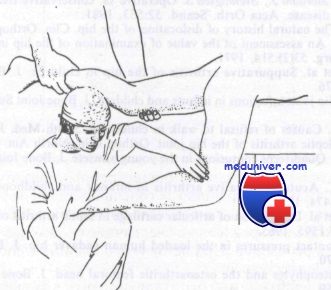

Задние вывихи бедра следует иммобилизовать и больного немедленно направить на вправление вывиха в течение первых 24 ч. При невозможности направления можно предпринять закрытую репозицию по следующей методике.

1. Больного укладывают спиной на щит и вводят ему внутривенно диазепам (валиум), а внутримышечно — меперидин (демерол) для аналгезии и релаксации скелетных мышц.

2. Затем больного вместе со щитом опускают на пол, ассистент фиксирует его таз, нажимая на гребни подвздошных костей.

3. Врач осуществляет тракцию за голень по линии деформации, одновременно осторожно сгибая бедро до 90°.

4. В этой точке осторожное, но энергичное вытяжение за бедро кпереди приводит к репозиции. При неудаче необходимо выполнить вправление под общей анестезией.

5. Больного необходимо госпитализировать для лечения вытяжением, разгрузки конечности и наблюдения.

Репозиция заднего вывиха бедра по методу Стимсона

Метод Стимсона вправления задних вывихов бедра показан на рисунке. Этот метод безопасен и эффективен, но, безусловно, при обеспечении хорошей мышечной релаксации и обезболивания. При вывихах, осложненных переломом вертлужной впадины, показана попытка закрытой репозиции. Если при этом остается нестабильность, необходима оперативная фиксация. Некоторые авторы считают, что оперативное вправление и фиксация обеспечивают лучшие результаты при задних переломовывихах, поэтому рекомендуют срочную консультацию ортопеда.

Осложнения вывихов бедра

Вывихи бедра сопровождаются несколькими серьезными осложнениями. В одном из наблюдений анализировали исходы задних вывихов бедра за период около 12,5 лет и установили, что даже при простых вывихах 24% больных имели плохие результаты, а примерно у 70% больных результаты были от посредственных до неудовлетворительных. Таким образом, даже при простых задних вывихах бедра, адекватно леченных, часто развивается поздний остеоартроз, частота которого достигает 20% случаев. Следовательно, задние вывихи бедра имеют весьма сомнительный прогноз.

1. Ишемический некроз головки бедренной кости возникает у 15% больных в период от 17 мес до 2 лет после повреждения. Вероятность его увеличивается до 48% при позднем вправлении вывиха.

2. Задний вывих бедра может осложниться ушибом, разрывом или растяжением седалищного нерва. Ранняя диагностика и лечение часто снижают летальность, обусловленную этим осложнением.

3. Эти переломы могут осложниться травматическим артритом даже через несколько лет после повреждения.

– Также рекомендуем “Функциональная анатомия коленного сустава. Особенности”

Оглавление темы “Заболевания бедра”:

- Ушибы ягодиц, крестца, копчика. Диагностика и лечение

- Ушибы области гребня подзвздошной кости. Диагностика и лечение

- Ушиб четырехглавой мышцы бедра. Диагностика и лечение

- Оссифицирующий миозит. Диагностика и лечение

- Растяжения и разрывы мышц бедра. Диагностика и лечение

- Вывих бедра. Диагностика и лечение

- Функциональная анатомия коленного сустава. Особенности

- Травмы поверхностных образования коленного сустава. Диагностика и лечение

- Синдромы трения подвздошно-берцового тракта и Фабеллы. Диагностика и лечение

- Бурситы коленного сустава. Диагностика и лечение

Источник