Пневмоторакс при переломе ключицы

Переломы ключицы – это нарушение целостности ключицы. Характеризуется болью, ограничением движений в руке, отечностью, изменением формы ключицы, укорочением надплечья. Диагностика проводится травматологом на основании жалоб, анамнеза, результатов внешнего осмотра и данных рентгенографии. При переломе по типу «зеленой ветки» у детей накладывается мягкая фиксирующая повязка. При смещении отломков необходима репозиция с последующей фиксацией гипсовой повязкой. При повреждении или угрозе повреждения сосудов и нервов требуется операция.

Общие сведения

Переломы ключицы составляют до 12% от общего числа переломов и до 66% переломов костей плечевого пояса. В 80% случаев повреждение локализуется в средней трети ключицы, акромиальный конец страдает в 15%, грудинный – в 5% случаев. Чаще возникают в детском и подростковом возрасте. У детей ключица обычно ломается по типу «зеленой ветки» (с сохранением целостности надкостницы). У взрослых нередко наблюдаются переломы со смещением.

Причины

Чаще всего повреждения развиваются в результате несчастного случая в быту или на улице. Возможны следующие механизмы:

- При прямой травме (удар в область ключицы) обычно возникают косопоперечные, поперечные и оскольчатые переломы ключицы. Наблюдаются при драках с использованием палок, бит и металлических прутов, падении тяжелого предмета, столкновении с выступающей частью конструкции: производственного механизма, детского городка и пр.

- При непрямой травме (падение на вытянутую руку, локоть или плечо) формируются косые и косопоперечные переломы. Причиной падения обычно становятся неблагоприятные погодные условия, реже – алкогольное или наркотическое опьянение.

- В отдельных случаях перелом ключицы провоцируется резким сокращением мышц. Подобные травмы могут выявляться после генерализованного эпилептического припадка.

Патогенез

Ключица – небольшая, слегка изогнутая трубчатая кость, расположенная над верхним ребром и соединяющая грудину с лопаткой. Служит для укрепления плечевого пояса, является опорой для лопатки и костей верхней конечности. Защищает нервы и крупные сосуды подмышечной области.

Локализация перелома в значительной степени определяется анатомическими особенностями кости. Чаще всего ключица ломается в средней трети ближе к акромиальному концу – в наиболее тонком и изогнутом отделе. Другими факторами, влияющими на расположение повреждения, являются направление и точка приложения травмирующей силы.

Самыми распространенными являются оскольчатые и косые переломы. Под влиянием тяги мышц и веса конечности периферический фрагмент ключицы смещается книзу, кнутри и кпереди. Одновременно грудино-ключичная мышца «утягивает» центральный отломок вниз и назад. В результате надплечье укорачивается. Иногда конец периферического отломка продвигается в зону расположения сосудисто-нервного пучка, это представляет опасность из-за угрозы повреждения нервов и кровотечения.

Классификация

В современной травматологии и ортопедии используется систематизация переломов ключицы с учетом нескольких факторов:

- по локализации: повреждения наружной, средней и внутренней трети ключицы;

- по характеру отломков: поперечные, косопоперечные, косые, оскольчатые и S-образные;

- по виду повреждения: открытые и закрытые переломы.

Возможны травмы ключицы без смещения и со смещением отломков. Переломы со смещением могут сопровождаться повреждением плевры, расположенных поблизости нервов и кровеносных сосудов.

Симптомы перелома ключицы

Пациента беспокоит боль в месте перелома. Движения рукой на стороне повреждения резко ограничены. Надплечье отечно, укорочено. Форма ключицы изменена. Плечо опущено, наблюдается его смещение кнутри и кпереди. Здоровой рукой больной придерживает поврежденную конечность за локоть или предплечье и прижимает ее к туловищу.

При осмотре могут выявляться кровоизлияния, патологическая подвижность и крепитация отломков ключицы. При открытых переломах в зоне надплечья видна небольшая рана, нередко – с выстоящим из нее концом костного фрагмента. При нарушении целостности сосудисто-нервного пучка может обнаруживаться онемение и слабость конечности, возможны общая слабость и головокружение, обусловленные внутренним кровотечением. Разрыв плевры сопровождается одышкой и нехваткой воздуха вследствие пневмоторакса.

Осложнения

Осложнения переломов ключицы встречаются достаточно редко. Наиболее распространенным негативным последствием является ранение сосуда или нерва острым фрагментом кости. При нарушении целостности нервов в отдаленном периоде могут наблюдаться расстройства чувствительности и движений различной степени выраженности. Разрыв крупного сосуда чреват значительной кровопотерей. Пневмоторакс диагностируется редко, при отсутствии медицинской помощи может представлять угрозу для жизни.

Диагностика

Диагностика перелома ключицы осуществляется врачом-травматологом в условиях приемного покоя или амбулаторного приема в травмпункте. Используются следующие методики:

- Объективное обследование. При осмотре места повреждения определяется характерная деформация ключицы, отек, боль, иногда – крепитация фрагментов. При проведении общего осмотра обращают внимание на сохранность чувствительности и движений в верхней конечности, отсутствие или наличие признаков кровопотери, затруднений дыхания.

- Рентгенография ключицы. На снимках обычно хорошо просматривается зона перелома и направление смещения отломков. У детей выявляется углообразная деформация, обусловленная смещением фрагментов при сохранении целостности надкостницы.

При подозрении на травму нервов требуется консультация невролога, при признаках нарушения целостности сосудов показан осмотр сосудистого хирурга.

КТ грудной клетки. Перелом левой ключицы в средней трети с признаками начавшейся консолидации.

Лечение перелома ключицы

Лечебная тактика определяется наличием и характером смещения. Детям и взрослым с неосложненными, хорошо репонируемыми переломами ключицы без угрозы повреждения нервных стволов или сосудов стационарное лечение не требуется. При угрозе развития осложнений показана госпитализация в травматологическое отделение. В большинстве случаев отмечается хорошая эффективность консервативного лечения, операции проводятся редко.

Первая помощь

Первая помощь заключается в подвешивании конечности на косыночную повязку, сгибании ее в локтевом суставе и прибинтовывании к телу. Не следует самостоятельно пытаться устранить смещение путем резких рывков или движений пострадавшей конечностью – это может стать причиной вторичного смещения отломков, повысить угрозу возникновения осложнений.

Консервативное лечение

Основным методом лечения является иммобилизация. Срок фиксации у детей составляет 2-3 недели, у взрослых – 1 месяц. В детском возрасте для удержания отломков обычно достаточно колец Дельбе. У взрослых используют рамку Чижина и другие специальные повязки.

- При переломах по типу «зеленой ветки» и повреждениях без смещения накладывают фиксирующую повязку.

- При переломе ключицы со смещением отломков выполняется местное обезболивание с последующей репозицией и фиксацией мягкой или гипсовой повязкой.

После репозиции делают контрольный снимок, назначают УВЧ. При выраженных болях в первые дни после травмы рекомендуют принимать анальгетики. После прекращения иммобилизации больного направляют на массаж и ЛФК.

Хирургическое лечение

Показаниями к экстренному оперативному лечению являются все открытые переломы ключицы и закрытые травмы с развитием осложнений или угрозой повреждения нервов, плевры и кровеносных сосудов нестабильными костными отломками. Плановые операции проводят при неустранимом смещении фрагментов и значительной внешней деформации надплечья. Возможны следующие варианты остеосинтеза ключицы:

- Внутрикостный. Показан при оскольчатых переломах, используется специальный штифт или гвоздь Богданова.

- Накостный. Рекомендуется при многооскольчатых повреждениях, осуществляется с использованием изогнутой пластины.

- Спицевой. Фиксация выполняется спицами, которые проводят через фрагменты ключицы. Концы спиц выводят за пределы кости и скрепляют.

В послеоперационном периоде назначают антибиотики, анальгетики, физиопроцедуры. Выписку осуществляют после снятия швов (на 8-10 сутки).

Прогноз

Прогноз при неосложненных переломах ключицы благоприятный. Отломки обычно хорошо срастаются даже при наличии остаточного смещения, функция верхней конечности полностью восстанавливается. Исход при сопутствующих травмах плевры и нервно-сосудистого пучка определяется тяжестью повреждения, своевременностью оказания медицинской помощи.

Профилактика

Профилактика включает в себя мероприятия по снижению уровня травматизма. В период гололеда необходимо выбирать устойчивую обувь с нескользящей подошвой для предупреждения падений. Поскольку переломы ключицы часто встречаются у детей, важными превентивными мерами являются достаточный контроль при пребывании ребенка на улице, оборудование безопасных детских игровых комплексов.

Источник

Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии (ECSTO) — это одна из самых современных и оснащенных частных клиник России, которая полностью соответствует мировым и европейским стандартам оказания медицинской помощи. Клиника специализируется на диагностике и лечении травм опорно-двигательной системы: переломов, вывихов, разрывов и растяжений связок и других повреждений. К услугам наших пациентов команда высококвалифицированных врачей, способных оказать качественную медицинскую помощь и в короткие сроки вернуть вас к обычному ритму жизни.

Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии (ECSTO) — это одна из самых современных и оснащенных частных клиник России, которая полностью соответствует мировым и европейским стандартам оказания медицинской помощи. Клиника специализируется на диагностике и лечении травм опорно-двигательной системы: переломов, вывихов, разрывов и растяжений связок и других повреждений. К услугам наших пациентов команда высококвалифицированных врачей, способных оказать качественную медицинскую помощь и в короткие сроки вернуть вас к обычному ритму жизни.

Одной из наиболее часто встречающихся травм является перелом ключицы, который, как правило, происходит при падении или после удара. Перелом может возникнуть в любом месте ключицы, но чаще всего локализован в области диафиза (центральной части), реже – в области грудинного конца и акромиального конца ключицы. Отметим, что перелом акромиального конца ключицы может сочетаться с вывихами и разрывом связок, а также с переломом лопатки.

Причины перелома

Перелом ключицы происходит вследствие травмы — прямого удара, падения на руку или локоть. Часто встречается перелом ключицы у детей, спортсменов и иногда у новорожденных во время прохождения по родовым путям.

Виды переломов

Как отмечалось выше, выделяют переломы диафиза, грудинного и акромиального конца. Также выделяют оскольчатые, многооскольчатые переломы, с косой или перпендикулярной линией перелома и т.д. Отметим, что очень важно правильно классифицировать травмы, ведь от этого зависит выбор оптимального лечения и его успех.

Нередко под воздействием силы мышц наблюдается перелом ключицы со смещением, который весьма опасен: концы смещённых отломков могут повредить плевру, кровеносные сосуды, нервы и кожу.

Перелом ключицы. Симптомы

боль;

неспособность поднять руку;

смещение плеча;

хруст при попытке поднять руку.

Диагностика

Выявить перелом ключицы достаточно легко: возникает резкая боль в области перелома, нередко отломки ключицы натягивают кожу в виде палатки, реже — прорывают ее насквозь. При попытке поднять руку может появиться хруст.

В большинстве случаев неровность или деформация очевидны, и диагноз не вызывает сомнений, однако необходимо пройти рентгеновское исследование, которое даст точную информацию о характере травмы, после чего выбирается наиболее оптимальный вариант лечения.

Лечение

Данная травма представляет опасность, т.к. могут быть повреждены сосуды и нервы, поэтому, если у Вас перелом ключицы, лечение должно быть незамедлительным. В настоящее время выделяют консервативное и оперативное лечение.

Консервативное лечение перелома ключицы

При данном методе лечения проводят иммобилизацию перелома, т.е. фиксируют его на несколько недель в специальной повязке, в зависимости от возраста пациента и тяжести перелома. Хотя консервативное лечение иногда позволяет срастить кость без хирургического вмешательства, оно имеет ряд недостатков:

надплечье может быть укорочено или деформировано за счет невосстановленной длины ключицы;

возможно образование гипертрофированной костной мозоли;

косметический “дефект” надплечья

Оперативное лечение

Остеосинтезом называют операцию, в ходе которой устраняют смещение отломков и скрепяют кость металлической конструкцией.

В настоящее время широкое применение получил остеосинтез винтами и пластинами, имеющими самую различную форму: крючкообразную, S-образную, изогнутую и т.д.

Кроме пластин, иногда для лечения перелома используют гибкий штифт, который вводят внутрь кости.

Обе методики позволяют раннюю активную разработку движений и не требуют иммобилизации после операции.

Хотя хирургическое лечение в большинстве случаев позволяет полностью устранить смещение отломков и надежно их фиксировать, в редких случаях возможны следующие последствия перелома ключицы:

несращение ключицы вследствие многооскольчатого характера перелома или неправильного выбора фиксатора;

инфекционные осложнения.

Отметим, что при переломе ключицы со смещением лечение, как правило, осуществляется хирургическим методом.

Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии (ECSTO) осуществляет круглосуточную диагностику и лечение переломов ключицы. Команда квалифицированных хирургов-ортопедов-травматологов, имеющих большой опыт работы, прикладывает максимум усилий для того, чтобы вы могли вернуться к привычному образу жизни в кратчайшие сроки. Обратившись в нашу клинику ECSTO, Вы можете быть уверены в том, что вас проконсультирует опытный доктор, занимающийся лечением данной патологии. Кроме того, вы сможете пройти курс консервативной терапии в одном из самых современных отделений реабилитационной терапии в России.

Источник

Рентгенограмма, КТ, МРТ при переломе ключицы

а) Определение:

• Переломы ключицы со смещением и без смещения

б) Визуализация:

1. Общая характеристика:

• Лучший диагностический критерий:

о Прямая линия перелома, обычно в средней трети о Смещение латерального отломка кпереди и книзу

• Степень:

о Отличается от перелома кортикального слоя без смещения и со смещением и/или оскольчатого перелома

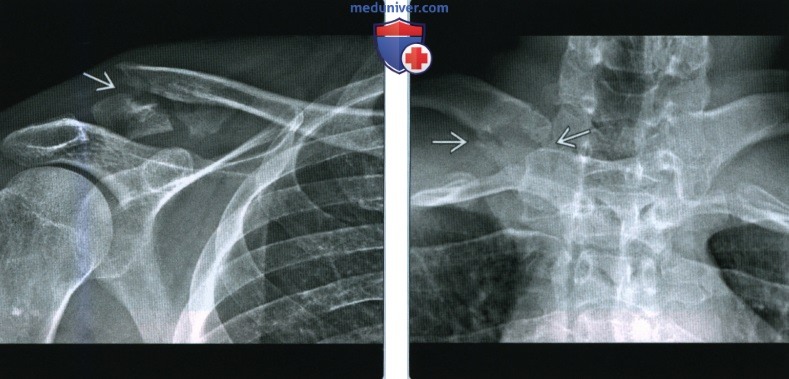

(Слева) На передне-задней рентгенограмме определяется перелом латеральной трети ключицы. При данном II типе перелома латеральной трети ключицы медиальный конец ключицы отделяется от клювовидно-ключевых связок и поэтому поднимается. Такие переломы имеют более высокий риск несрастания, чем перелом латерального конца ключицы I типа или переломы средней трети без смещения.

(Справа) На передне-задней рентгенограмме с головным наклоном виден перелом средней трети ключицы. Такие переломы составляют только 5% от переломов ключицы и часто вследствие тяжелой травмы латеральной области плечевого сустава.

2. Рентгенография при переломе ключицы:

• Прямая светлая линия перелома ± смещение

3. КТ при переломе ключицы:

• Может быть полезна при обнаружении внутрисуставного поражения и перелома медиального конца без смещения

4. МРТ при переломе ключицы:

• Т2 ВИ:

о Оценивают повреждение связок акромиально-ключичного (АК) или грудино-ключичного (ГК) суставов или клювовидно-ключичных (КК) связок

5. Рекомендации по визуализации:

• Лучший метод визуализации:

о Рентгенография: передне-задние проекции с передне-задним и 45 ° головным наклоном

(Слева) На передне-задней (ПЗ) рентгенограмме определяется оскольчатый перелом средней трети ключицы, встречающийся в 80% переломов ключицы. Переломы со смещением, как в этом случае, имеют риск несрастания.

(Справа) На передне-задней рентгенограмме с головным наклоном определятся перелом латеральной трети ключицы. При данном I типе перелома латеральной трети его линия проходит между связками, при этом коническая клювовидно-ключичная связка остается интактной. Следовательно, медиальный конец ключицы стабилен и хорошо срастется.

в) Дифференциальная диагностика перелома ключицы:

1. Клинические данные:

• Вывих акромиального конца ключицы: боль и точечная болезненность над акромиально-ключичным сочленением, после прямой травмы в область плечевого сустава

• Вывих грудино-ключичного сочленения: боль над грудино-ключичным суставом ± деформация

2. Рентгенография:

• Врожденный псевдоартроз ключицы:

• Посттравматический остеолиз дистального конца ключицы:

о Дистальная поверхность ключицы

о Повторяющаяся стресс травма у штангистов или после небольшой травмы акромиально-ключичного сустава

• Рентгенологическое просветление от питающего сосуда или надключичного нерва

г) Патология:

1. Общая характеристика:

• Этиология:

о Прямое падение на плечевой сустав (наиболее часто), прямой удар по ключице или падение на вытянутую руку

• Сопутствующая патология:

о Переломы ребер

о Пневмоторакс или гемоторакс

о Разрывы акромиально-ключичного или грудино-ключичного сочленения

о Травма подключичного сосуда или плечевого сплетения

2. Стадирование, градации и классификация перелома ключицы:

• Классификация Аллмана:

о 1 группа: средняя треть (80%)

о 2 группа: дистальная треть (15%)

о 3 группа: медиальная треть (5%)

• Классификация Ниера дистальных переломов ключицы:

о I тип: между акромиально-ключичным суставом и прикреплением клювовидно-ключичной связки, минимальное смещение и интактные связки

о II тип: нестабильная медиальная ключица

– IIА: медиально к клювовидно-ключичным связкам

– IIВ: латерально к разорванным клювовидно-клювовидным связкам или между разорванной конической и интактный трапециевидными частями клювовидно-ключичной связки

о III тип: на суставной поверхности акромиально-ключичного сустава

• Смещение:

о Без смещения: <1 ширины диафиза

о Со смещением: >1 ширины диафиза, частота несрастания 5%

д) Клинические особенности:

1. Проявления:

• Типичные признаки/симптомы:

о Боль, отек и пальпируемая деформация

2. Демография:

• Эпидемиология:

о Часто: 5% всех переломов

о 50% встречается у детей в возрасте 10 лет о М:Ж = 2:1

3. Течение и прогноз:

• Большинство переломов легко срастаются

• Несрастание встречается редко (1-4% случаев): более вероятно, встречается при нестабильном дистальном конце ключицы или плохо иммобилизованном переломе

• Посттравматический остеоартрит встречается часто при III типе переломов дистального конца ключицы

4. Лечение:

• Консервативное: защищенная иммобилизация

• Хирургическое: открытая репозиция с внутренней фиксацией пластиной/шурупом или интрамедуллярным стержнем/установка стержня:

о Показания: болезненное несрастание или неприемлемая косметическая деформация

• Осложнения: нервно-сосудистые симптомы при сдавливании подключичных сосудов или плечевого сплетения; неправильное срастание с укорочением может вызвать выраженную внешнюю деформацию

е) Диагностическая памятка. Следует учесть:

• Ассоциированные травмы, особенно, травмы с большим давлением

• Травму грудино-ключичного сустава

• Повреждение нерва или сосуда

ж) Список использованной литературы:

1. Bishop JY et al: Intra- and interobserver agreement in the classification and treatment of distal third clavicle fractures. Am J Sports Med. 43(4):979-84, 2015

2. George DM et al: The long-term outcome of displaced mid-third clavicle fractures on scapular and shoulder function: variations between immediate surgery, delayed surgery, and nonsurgical management. J Shoulder Elbow Surg. 24(5):669-76, 2014

3. Jones GL et al: Intraobserver and interobserver agreement in the classification and treatment of midshaft clavicle fractures. Am J Sports Med. 42(5): 1176-81, 2014

4. Jeyaseelan L et al: latropathic brachial plexus injury: a complication of delayed fixation of clavicle fractures. Bone Joint J. 95-B(1):106-10, 2013

– Также рекомендуем “Признаки травмы акромиально-ключичного сустава”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 24.9.2020

Источник