Пластина для остеосинтеза переломов мыщелков

Этиология и механогенез ▪ Чаще всего непрямая травма при падении с высоты с боковым силовым воздействием (аксиальное растяжение связок сустава в момент сгибания). ▪ Наиболее частые сопутствующие повреждения: разрыв связок и менисков, повреждение n.peroneus. ▪ Типичные: латеральный перелом проксимального метаэпифиза большеберцовой кости с медиальным разрывом связки около 1/3 окружности.

Показания ▪ Нестабильные переломы со смещением отломков (рис. 34). ▪ Ступенька между фрагментом и остальной суставной поверхностью более 3 мм со сдавлением. ▪ Сочетания переломов с разрывом связочного аппарата. ▪ Отрывные переломы. ▪ Патологические переломы и деструктивные процессы в области большеберцовой кости.

Рис. 34. Переломы проксимального метаэпифиза большеберцовой кости (классификация АО). а — перелом одного мыщелка; б — вдавленный перелом; в — перелом мыщелка с вдавлением суставной поверхности большеберцовой кости; г-У и Т-образные переломы мыщелков.

Противопоказания ▪ Невозможность выполнения операции или анестезии. ▪ Повреждение кожи и ссадины в области перелома, сначала консервативное лечение, в последующем операция. ▪ Стабильные переломы мыщелков большеберцовой кости без смещения.

Диагностика

▪ Обычное обследование см. 1.3 предоперационная диагностика. ▪ Клиническое обследование: боль при надавливании, припухлость сустава и наличие выпота, болезненное ограничение движений, вынужденное положение, патологическая подвижность, исследование периферического кровотока, двигательной и тактильной чувствительности (n. peroneus). ▪ Рентгенологическое обследование: передне-задняя и боковая рентгенография коленного сустава с костями голени, по показаниям косые снимки и томограммы (для уточнения диагноза и составления плана операции). ▪ КТ. ▪ Артроскопия при подозрении на сочетанные повреждения внутренних структур сустава.

Операция

Объяснение ▪ Общий операционный риск см. 1.2 и 1.8.3. ▪ Редко повреждение нервов (п.peroneus с парезом мышцы, поднимающей стопу) или сосудов (подколенные артерия и вена). ▪ Риск послеоперационных тромбозов и легочной эмболии. ▪ Развитие синдрома фасциальных футляров, требующего фасциотомии. ▪ Риск послеоперационного остеомиелита или инфекции сустава до 2%. ▪ Нарушение оси и нестабильность связок. ▪ Опасность посттравматического артроза из-за инконгруентности поверхностей сустава или повреждения хряща. ▪ Расшатывание имплантата, формирование ложного сустава (особенно при оскольчатых переломах).

Предоперационная подготовка

▪ Бритье всей конечности. ▪ Натощак в день операции.

В операционной ▪ Интубационный наркоз или регионарная анестезия. ▪ Положение: на спине, соответствующая конечность фиксирована на блоке, коленный сустав остается подвижным, гемостатический жгут на бедро. ▪ Обработка кожи всей конечности дистальнее манжеты. ▪ При необходимости обработка и обкладывание стерильными пеленками области гребня таза для забора губчатой кости. ▪ Обкладывание основного операционного поля полотняными или одноразовыми клеящимися пеленками (чаще всего набор для конечностей). ▪ У операционного стола: оператор со стороны соответствующей конечности, 1-й ассистент напротив, операционная сестра со стороны ножного конца стола, при необходимости 2-й ассистент со стороны головного конца, ЭОП наискосок сзади от оператора. ▪ Рекомендуется профилактика инфекции (напр., однократное внутривенное введение 2,0 г Gramaxin®), при открытых переломах обязательно.

Операция Длительность операции: 60—120 мин.

Методы ▪ Открытая репозиция и стабилизация перелома пластиной, заполнение дефекта аутологичной губчатой тканью. ▪ Остеосинтез винтами, часто в комбинации с пластиной. ▪ Наружная фиксация.

Выбор метода ▪ Линейный перелом: остеосинтез двумя 6,5 мм спонгиозными винтами. ▪ При дефекте суставной поверхности всегда восстановление поверхности большеберцовой кости с заполнением дефекта аутологичной губчатой костью. ▪ Стабилизация перелома спонгиозными винтами и/или пластиной (Т- или L-пластина) в зависимости от характера перелома. ▪ Наружная фиксация или временная фиксация с чрезкожным проведением спиц Киршнера при оскольчатых и открытых переломах, позднее замена метода

Рис. 35. Хирургические доступы к мыщелкам большеберцовой кости.

для окончательного остеосинтеза Основной целью является точное сопоставление суставных поверхностей и стабилизация перелома. Одновременно должны выполняться вмешательства на менисках и связочном аппарате при их повреждениях.

Оперативный доступ ▪ Стандартный: передне-латеральное рассечение кожи, от переднего края наружной боковой связки косо до надколенной связки, рассечение связок и капсулы (рис. 35 а). ▪ Альтернативные: продольное рассечение по средней линии (хороший доступ к обоим мыщелкам) (рис. 35 б) или поперечный дугообразный (рис. 35 в). ▪ Переднемедиальный разрез при переломах медиального мыщелка, поперечное рассечение медиальных связок капсулы. ▪ По показаниям возможен боковой или медиальный небольшой разрез при винтовом остеосинтезе.

Остеосинтез отломков при переломе наружного мыщелка большеберцовой кости с вдавлением поверхности сустава ▪ Забор аутоспонгиозной кости из переднего гребня таза. ▪ Вмешательство всегда под жгутом. ▪ Передний латеральный доступ. ▪ Поперечное рассечение менискобольшеберцовых боковых связок (Внимание: прилегающий к большеберцовой кости край оставляется для поздней рефиксации швом), мениск крючком Лангенбека приподнимается, поврежденная часть мениска резецируется. ▪ Высечь долотом окно на боковой стороне мыщелка большеберцовой кости. ▪ Вдавленный участок поверхности сустава приподнять подъемником через окно. ▪ Временно фиксировать с латеральной стороны 2-мя спицами Киршнера. ▪ Дефект в большеберцовой кости заполнить губчатой костью. ▪ Подогнуть и приложить Т-пластину, фиксировать ее головку 6,5 мм спонгиозными винтами, в тело пластины вкрутить 4,5 мм кортикальные винты соответствующей длины. ▪ ЭОП-контроль в 2-х проекциях. ▪ Вмешательство при сопутствующих повреждениях (капсула и связочный аппарат). ▪ Ушивание капсульно-связочного аппарата узловыми швами (напр., Vicryl® или Dexon® 3—0). ▪ Дренирование (внутрисуставное и подкожное). ▪ Послойное ушивание раны.

Послеоперационное лечение ▪ Положение в пластмассовой шине. ▪ С 1-го послеоперационного дня пассивная двигательная гимнастика с двигательной шиной (объем движений 0—40°), изометрические двигательные упражнения для мышц бедра. ▪ Удалить дренажи через 24—48 часов. ▪ При заживлении раны без болевого синдрома, расширение двигательных упражнений до 90°. ▪ Частичная нагрузка 10—15 кг с 3—5 дня. ▪ Профилактика тромбозов малыми дозами гепарина на период стационарного лечения. ▪ Снять швы на 12—14 день. ▪ Рентгенологический контроль: в день операции,, перед выпиской, через 1, 2, 3 и 6 месяцев. ▪ Выписка из стационара на 12—14 день.

Реабилитация

- Частичная нагрузка 10—15 м; чаще всего в течение 2—3 месяцев, более раннее увеличение нагрузки в зависимости от достигнутой стабилизации и типа перелома.

- Полная нагрузка через 3—4 месяцев.

- Удаление металлоконструкции в области мыщелков большеберцовой кости, при растущем скелете через 10—12 недель, в противном случае через год, у пожилых людей имплантат не удаляется. Важнейшим условием для полноценного восстановления функции сустава является раннее функциональное послеоперационное лечение с применением пассивной механотерапии (двигательная шина) с 1-го послеоперационного дня.

Осложнения и их лечение

Послеоперационный синдром фасциальных футляров: фасциотомия на голени. ▪ Инфекция: открыть и обработать рану, адекватное дренирование, антибактериальная терапия, по показаниям вскрытие, обработка и промывание сустава. ▪ Повреждение сосудов (подколенная артерия): интраоперационное восстановление кровотока (абсолютные показания), при необходимости шунтирование. ▪ Тяжелые повреждения мягких тканей, в том числе при открытых переломах: запланированное повторное вмешательство с обработкой раны, временное закрытие раны мягких тканей искусственной кожей (напр., Epicard®) или вакуумной повязкой (напр., Vacuceai®). ▪ Ложный сустав и расшатывание имплантата: чаще всего повторная операция с необходимостью нового остеосинтеза.

Особенности ▪ Пункция сустава при наличии выпота. ▪ При клиническом подозрении на синдром фасциальных футляров измерить давление в мышечном ложе. При значительном повышении показателей (> 30—40 mm Hg) фасциотомия. ▪ Для контроля точного сопоставления поверхностей сустава может также выполняться интраоперационная артроскопия.

Источник

Этапы и техника остеосинтеза диафиза бедра пластиной

а) Показания для остеосинтеза диафиза бедра пластиной:

– Плановые: перелом диафиза бедренной кости, особенно открытые переломы 1 и 2 типа, множественные травмы.

– Противопоказания: открытый перелом 3 типа, тяжелые повреждения мягких тканей.

– Альтернативные операции: интрамедуллярный остеосинтез, внешняя фиксация, вытяжение.

б) Предоперационная подготовка:

– Предоперационные исследования: этот тип перелома возникает при воздействии значительной силы, поэтому исключите сочетанные повреждения с помощью клинического и рентгенологического исследования.

– Предупреждение: опасайтесь кровопотери.

– Подготовка пациента: инфузия крови в случае необходимости.

в) Специфические риски, информированное согласие пациента:

– Инфекция

– Повреждение сосудов и нервов

– Удаление фиксатора

– Возможен забор губчатой кости

г) Обезболивание. Общее обезболивание, реже спинальная или эпидуральная анестезия.

д) Положение пациента. Лежа на спине.

е) Доступ. Прямой латеральный разрез.

ж) Этапы операции:

– Разрез кожи

– Отделение мышцы

– Обнажение места перелома

– Очистка места перелома

– Протяжной винт

– Контурирование пластины ДК (динамической компрессии)

– Вкручивание винтов

– Дренаж, закрытие раны

з) Анатомические особенности, серьезные риски, оперативные приемы:

– Обнажите кость путем поднятия латеральной широкой мышцы бедра.

– Обнажайте фрагменты экономно, особенно при оскольчатых переломах, и рассмотрите возможность «фиксации соединяющей пластиной».

– При недостаточной медиальной опоре используйте аутогенные трансплантаты губчатой кости.

и) Меры при специфических осложнениях. В экстренных ситуациях при множественной травме используйте внешнюю фиксацию.

к) Послеоперационный уход после остеосинтеза диафиза бедра пластиной:

– Медицинский уход: удалите активные дренажи на 2-й день. Частичная весовая нагрузка на конечность с 8-й недели, полная нагрузка с 12-й недели. Удаление фиксатора через 1-1,5 года.

– Активизация: сразу же.

– Физиотерапия: ранние упражнения.

– Период нетрудоспособности: 12-16 недель.

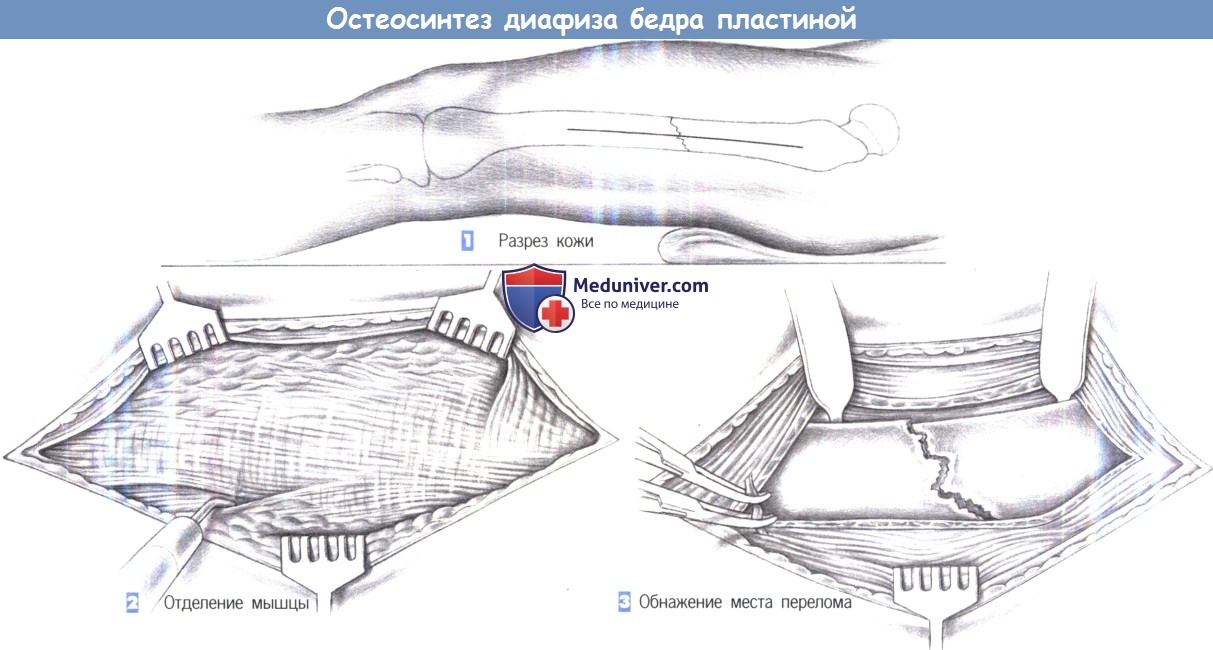

л) Этапы и техника остеосинтеза диафиза бедра пластиной:

1. Разрез кожи

2. Отделение мышцы

3. Обнажение места перелома

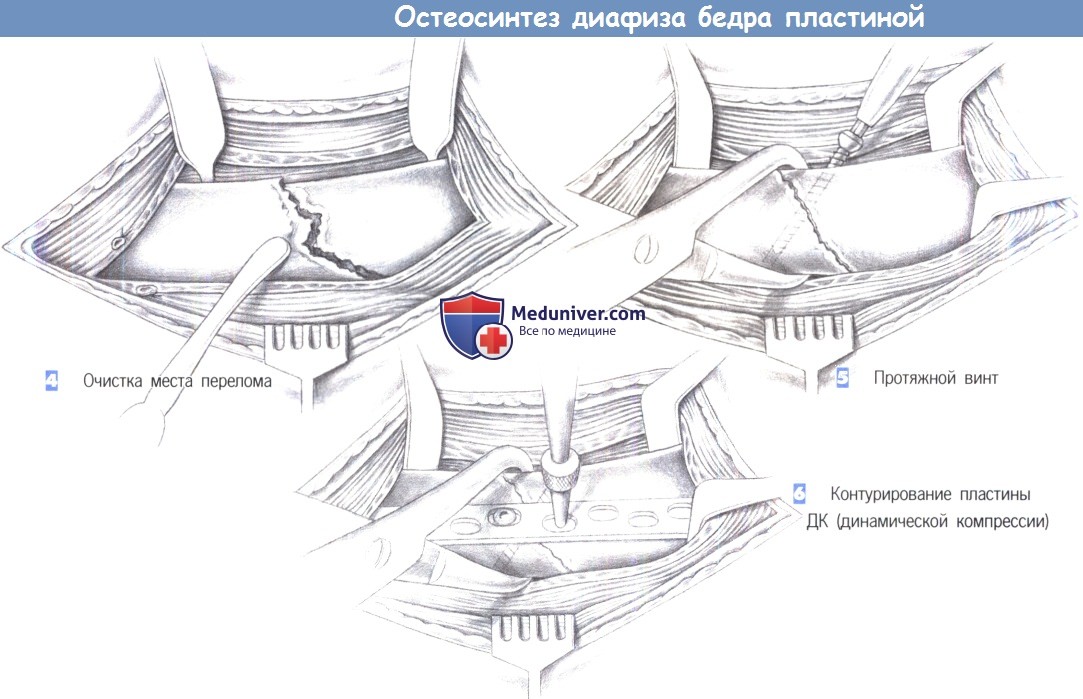

4. Очистка места перелома

5. Протяжной винт

6. Контурирование пластины ДК (динамической компрессии)

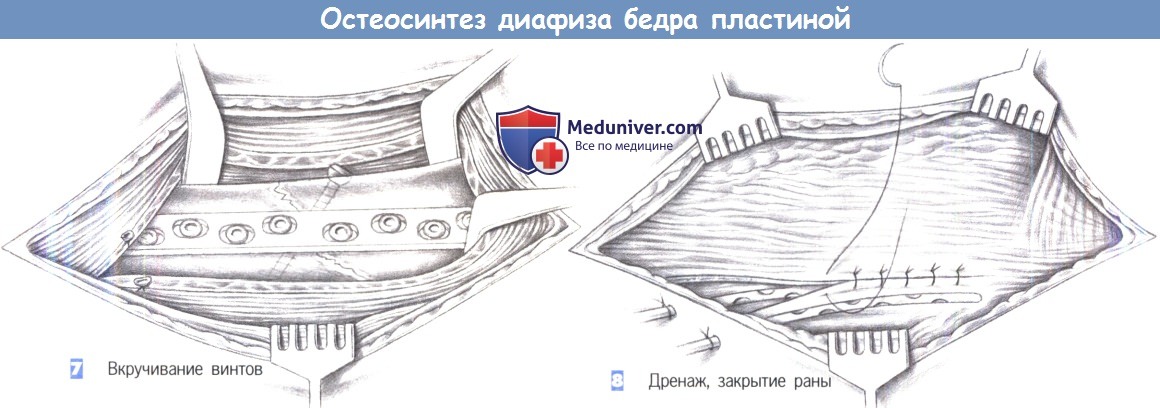

7. Вкручивание винтов

8. Дренаж, закрытие раны

1. Разрез кожи. Разрез кожи проводится продольно по линии, соединяющей больший вертел и латеральный надмыщелок. Подкожная ткань рассекается до подвздошно-большеберцовой связки.

2. Отделение мышцы. После обнажения латеральной широкой мышцы она отделяется вдоль своего дорсального края и отводится в вентральном направлении. Отделение может быть выполнено скальпелем или режущей диатермией. Прикрепление мышцы иногда находится настолько дорзапьно, что требуется пересечение самой мышцы.

3. Обнажение места перелома. Отведенная мышца удерживается краниально двумя крючками Гофмана, которые вводятся за бедренную кость. Теперь место перелома обнажено. Мелкие сосуды пересекаются между зажимами Оверхольта.

4. Очистка места перелома. Следующий шаг включает очистку места перелома и подготовку к репозиции. Если перелом вколоченный, то проведения репозиции не требуется. Однако часто концы отломков смещены сильной тягой мышц бедра и могут быть сопоставлены только с приложением значительной силы. В этих случаях, чтобы сопоставить отломки, иногда необходимо использовать бедренный дистрактор.

5. Протяжной винт. После успешной репозиции достигнутое положение поддерживается репозиционными щипцами, с контурированной пластиной ДК или без нее. Для подкрепления репозиции используется межфрагментарная фиксация протяжной винтом, пересекающим место перелома под прямым углом.

6. Контурирование пластины ДК. Когда перелом сопоставлен протяжным винтом (в случае необходимости, несколькими протяжными винтами), латерально можно разместить широкую нейтрализующую или опорную пластину.

7. Вкручивание винтов. Использованию пластин ДК рекомендуется для создания компрессии в области перелома путем эксцентричного вкручивания винтов. С этой целью винты около перелома вкручиваются асимметрично, после чего другие винты вкручиваются в соответствующие отверстия. В целом, при переломах бедра достаточно создать, по крайней мере, семь точек захвата кортикального слоя в обоих главных фрагментах выше и ниже перелома. Фиксация винтов, удаленных от перелома, может ограничиться только одним кортикальным слоем.

8. Дренаж, закрытие раны. Подвздошно-большеберцовая связка восстанавливается над субфасциальным дренажом отдельными швами. Операцию завершает подкожный активный дренаж, подкожные швы и кожные скрепки.

Учебное видео анатомии бедренной кости

Другие видео уроки по данной теме находятся: Здесь

– Также рекомендуем “Этапы и техника операции при переломе надколенника”

Оглавление темы “Техника операций при травме”:

- Техника репозиции шейки бедра динамическим бедренным винтом

- Этапы и техника остеосинтеза диафиза бедра штифтом

- Этапы и техника протезирования головки бедренной кости

- Этапы и техника остеосинтеза диафиза бедра пластиной

- Этапы и техника операции при переломе надколенника

- Этапы и техника остеосинтеза большеберцовой кости штифтом

- Этапы и техника остеосинтеза при переломах костей голени

- Этапы и техника операции при переломе медиальной лодыжки

- Этапы и техника операции при переломе латеральной лодыжки

- Этапы и техника операции при разрыве малоберцовой связки

- Этапы и техника операции при разрыве ахиллова сухожилия

Источник

Остеосинтез — вид хирургического вмешательства, который используют при переломах костей. Пластины для остеосинтеза нужны, чтобы элементы поврежденной костной структуры зафиксировались в неподвижном состоянии. Такими приспособлениями обеспечивается прочная, устойчивая фиксация отломков костей, пока они полностью не срастутся. Фиксация, которая проведена оперативно, обеспечивает стабилизацию места перелома и правильное костное сращение.

Пластины, как способ соединения фрагментов костей

Остеосинтез — способ хирургической операции, во время которой соединяются отломки костных структур и фиксируются специальными приспособлениями в области перелома.

Пластины — это фиксирующие приспособления. Их изготавливают из разных металлов, которые устойчивы при окислениях внутри организма. Используются такие материалы:

- титановый сплав;

- сталь нержавеющая;

- молибденхромоникелевый сплав;

- искусственные материалы, которые рассасываются в теле больного.

Фиксирующие приспособления в остеосинтезе располагаются внутри тела, но с внешней части кости. Они крепят отломки костей к основной поверхности. Чтобы зафиксировать пластину к костной основе, используются такие виды винтов:

- кортикальные;

- спонгиозные.

Вернуться к оглавлению

Эффективность фиксирующих устройств

Операцию проводят для того, чтобы соединить все отломки.

Операцию проводят для того, чтобы соединить все отломки.

При оперативном вмешательстве хирурги могут изменять пластину с помощью изгибания и моделирования — происходит адаптация приспособления к кости с ее анатомическими особенностями. Достигается компрессия отломков кости. Обеспечивается прочная, устойчивая фиксация, отломки сопоставляются и удерживаются в необходимом положении так, чтобы костные части правильно срастались. Чтобы остеосинтез прошел успешно, нужно:

- анатомически четко и правильно сопоставить отломки костей;

- прочно их зафиксировать;

- обеспечить им и тканям, которые их окружают, минимальную травматизацию, сохраняя нормальную циркуляцию крови в участках перелома.

Недостаток остеосинтеза пластинами — можно повредить надкостницу во время фиксации, что способно спровоцировать остеопороз и атрофию кости, поскольку кровообращение в этом участке нарушится. Во избежание этого, производят фиксаторы, имеющие специальные вырезки и позволяющие уменьшить давление на поверхность надкостницы. Чтобы выполнить вмешательство, применяются пластины, которые имеют разные параметры.

Вернуться к оглавлению

Виды фиксирующих пластин для остеосинтеза

Разновидность пластин позволяет подобрать оптимальную для каждого случая.

Разновидность пластин позволяет подобрать оптимальную для каждого случая.

Пластинные фиксаторы бывают:

- Шунтирующие (нейтрализующие). Большая часть нагрузки обеспечивается фиксатором, вследствие чего могут образоваться такие нежелательные последствия, как остеопороз или снижение результативности остеосинтеза в месте перелома.

- Компрессирующие. Нагрузку распределяют кость и фиксатор.

Шунтирующие применяют при переломах оскольчатого и многооскольчатого типа, когда отломки смещаются, а также при отдельных видах переломов внутри сустава. В остальных случаях используют компрессирующие виды фиксаторов. Отверстия в фиксирующем устройстве для винтов бывают:

- овальные;

- прорезанные под углом;

- круглые.

Чтобы избежать повреждения надкостницы, производят LC-DCP пластины. Они позволяют уменьшить площадь касания с надкостницей. Для остеосинтеза эффективны пластины, обеспечивающие угловую винтовую стабильность. Резьба способствует жесткой и прочной фиксации в отверстиях приспособлений. Фиксатор в них устанавливается эпипериостально — над костной поверхностью, что позволяет избежать его давление на область надкостницы. У пластин, имеющих угловую винтовую стабильность, контакт с поверхностью кости бывает:

- PC-Fix — точечный;

- LC — ограниченный.

Выделяют такие виды пластин:

- узкие — отверстия расположены в 1 ряд;

- широкие — двухрядные отверстия.

Вернуться к оглавлению

Параметры фиксаторов

Выбор фиксатора зависит от типа травмирования.

Выбор фиксатора зависит от типа травмирования.

При накостном остеосинтезе оперативное вмешательство выполняют при помощи имплантатов, имеющих различные параметры. Бывает разная ширина, толщина, форма и длина пластины, в которой делаются винтовые отверстия. Большая рабочая длина способствует уменьшению нагрузки на шурупы. Выбор пластинного фиксатора зависит от типа перелома и прочностных качеств кости, для которой нужно применить накостный остеосинтез. Пластины обеспечивают фиксацию кости в таких частях тела, как:

- кисть;

- голень;

- предплечье и плечевой сустав;

- ключица;

- область тазобедренного сустава.

Вернуться к оглавлению

Зачем они нужны?

Пластины необходимы, чтобы зафиксировать костные отломки. Виды фиксаторов их терапевтическое действие представлены в таблице:

| Вид | Костная структура | Что фиксирует | Эффективность |

| Имеющие ограничение контакта | Голень, бедро предплечье и плечо | Длинные кости трубчатого типа | Улучшается циркуляция крови |

| Имеющие угловую стабильность | Простые, сложные, и оскольчатые переломы плечевой, бедренной и большеберцовой кости | Обеспечивается правильное и прочное сращивание | |

| С ограничением контакта | Уменьшается костная травматизация | ||

| Реконструкционные | Уменьшается риск новых переломов | ||

| Прямые | Бедро | Трубчатые кости, имеющие разную длину | Повышается стабильность и результативность остеосинтеза |

| Т-образные | |||

| L-образные правые и левые | Переломы в большеберцовой кости | ||

| «Лист клевера» | |||

| Передние ложкообразные |

Источник