Питание с компрессионным переломом позвонка

Диета при компрессионном переломе позвоночника

Что делать, чтобы кости срослись быстрее

Чтобы перелом сросся правильно, пациенту в период реабилитации важно насытить свой организм полезными минералами, витаминами. Благодаря такому питанию процесс сращивания сломанных при переломе костей ног пройдет быстрее.

Так пациенту рекомендуется больше есть молочных продуктов, которые укрепляют кости после перелома.

А еще пациенту нужно есть блюда, содержащие натуральный желатин. Его много в заливных, студнях, фруктовых желе, мармеладе.

Во время реабилитации пациенту нужно полностью отказаться от жирных блюд, алкогольных напитков, кофе, чая. Такие напитки вымывают кальций из организма, провоцируют появление отеков.

Чаще всего конечности ломают именно пожилые граждане. В этом возрасте замедляются все обменные процессы, регенерация тканей проходит хуже, поэтому и переломы у таких граждан срастаются дольше. Поэтому таким пациентам нужно следить за своим здоровьем, количеством витаминов, минеральных веществ в организме. При появлении первых неприятных симптомов незамедлительно обратиться к специалисту.

А вот о том, что нужно есть при переломах таким гражданам и как их предотвратить, может рассказать только лечащий врач.

Подытожим: сломать руку или ногу не страшно. После реабилитации подвижность в сломанной конечности восстанавливается. Но если пациент будет соблюдать все предписания врача, то процесс реабилитации пройдет намного быстрее и подвижность в конечности восстановится.

Минералы и витамины как основа питания

Не последнее место в процессе восстановления поврежденных костей играют витамины и минералы. Многие из них человек вырабатывает сам, но большинство же он получает из пищи, которую он потребляет. О самых важных витаминах расскажем ниже.

В чем опасность?

Данная травма позвоночника вызывают сильную боль, ограничение двигательной активности и значительно снижают качество жизни больного. При отсутствии своевременного, профессионального лечения патологический процесс прогрессирует, возможно, сдавливание нервных волокон или же их травматическое повреждение. В таких случаях развиваются неврологические расстройства.

Специалисты выделяют следующие наиболее распространенные осложнения и последствия данной травмы:

- Паралич нижних конечностей;

- Эректильная дисфункция у мужчин;

- Фригидность и выпадение матки у представительниц прекрасного пола;

- Образование межпозвоночных грыж;

- Энурезы;

- Повреждение и разрыв спинного мозга.

Избежать столь неблагоприятного исхода, грозящего инвалидностью и утратой трудоспособности, возможно, если своевременно провести необходимые терапевтические мероприятия, с последующей реабилитацией.

Витамин с

Обязательно в диете и в диетическом меню пациента с переломом костей рук должны быть продукты, богатые витамином С. Он останавливает процесс вымывания минералов из организма, ускоряет процесс его выработки именно в проблемных местах.

Этого витамина много в:

- красном болгарском перце;

- лимонах:

- апельсинах:

- капусте;

- свекле;

- огурцах;

- луке.

Пить пациент может свежевыжатые соки, чай с шиповником.

Диагностика

Появление боли в области спины не позволяет с высокой точностью утверждать, что речь идет именно о компрессионном переломе. Этот симптом может наблюдаться и при других патологиях.

Для дифференциации этого заболевания от других опасных недугов и своевременного начала лечения пациенту предстоит пройти комплексное обследование, которое предполагает следующие процедуры:

- Рентгенография позвоночника. На основании ее результатов можно получить данные о наличии повреждения, месте его расположения, степени перелома позвоночника поясничного отдела и присутствии осложнений.

- Компьютерная томография. К этому методу диагностики врачи прибегают после проведения рентгенографии. С помощью этой процедуры можно получить более детальную информацию о поврежденной области.

- Миелография. Метод диагностики, направленный на тщательное обследование спинного мозга, позволяющий определить его состояние после перенесенного компрессионного перелома.

- Неврологический осмотр. Позволяет установить состояние спинного мозга, нервных корешков и периферических нервов.

- МРТ. К этому методу диагностики прибегают лишь тогда, когда возникает подозрение на повреждение структур позвоночного столба.

- Денситометрия. Эту процедуру специалисты назначают по личному усмотрению, с ее помощью можно дифференцировать компрессионный перелом от остеопороза.

По результатам этих диагностических процедур специалист может поставить правильный диагноз, а также определить опасность компрессионного перелома, а также степень его влияния на спинной мозг и подобрать наиболее эффективный метод лечения.

Диагностические мероприятия

После осмотра потерпевшего, с целью выявления степени тяжести травмы, локализации перелома, наличия возможных сопутствующих повреждений, назначаются следующие виды диагностических исследований:

- Компьютерная томография;

- Рентгенографическое исследование;

- Денситометрия;

- Магнитно-резонансная томография.

На основании полученных результатов диагностики доктор разрабатывает оптимальный и предельно эффективный для конкретного клинического случая терапевтический курс.

Другие методы восстановления

Именно теперь, в период восстановления, вы можете обратить свои взгляды к народным рецептам и услугам врачей-остеопатов. Мануальная терапия способна творить чудеса, но только в том случае, если проводит ее дипломированный специалист.

Не забывайте об этом. Обращайтесь за такой помощью только в клиники, имеющие лицензию, но ни в коем случае не к частникам, какими бы регалиями они не обладали.

Народные рецепты в виде растираний, примочек, компрессов применять можно, но тоже после обсуждения с лечащим врачом.

Значение правильного питания при переломах конечностей

При переломе костей больному важно следить за тем, что он ест, поэтому ему рекомендуется перейти именно на правильное питание.

- восполнит недостаток витаминов, минералов в организме;

- ускорит процесс регенерации тканей, образования костных мозолей;

- снизит вероятность появления осложнений.

Как определить степень тяжести перелома

Травмы можно разделить на несколько типов:

- Признаком 1 степени является небольшое смещение позвонка. Уменьшение высоты сегмента достигает 50% объема.

- К симптомам 2 степени можно отнести компрессию, которая превышает 50% от первоначальной длины.

- Для 3 степени характерно значительное повреждение сегмента, которое приводит к нарушению функционирования всего позвоночного столба.

Компрессионный перелом позвоночника может случиться в любом из отделов позвонков

В ходе перелома позвоночника нарушается целостность его структурных элементов – позвонков. Механизмы перелома позвонков могут быть различными. Это флексия-экстензия (сгибание-разгибание), ротация (вращение вокруг продольной оси) и компрессия (сжатие, сдавливание) тел и дужек позвонков. Причем последний вид, компрессионный перелом позвоночника, в клинической практике встречается чаще всего. Этот же перлом является самым опасным в плане возможных осложнений.

Компрессионный перелом позвоночника поясничного отдела: лечение

Основная трудность в терапии такого типа заболеваний — длительный период лечения.

Даже самые легкие формы компрессионного перелома подразумевают ограничение активности и применение специальных процедур на срок не менее трех месяцев.

Кроме того, пациенту необходимо обеспечить комфортные и подходящие условия для проживания, ведь обычно лечение компрессионного перелома позвоночника поясничного отдела происходит дома.

Комплекс лечебных мероприятий включает:

- Строгий постельный режим и полное обездвиживание в первые дни после перелома. Для снятия боли используются анальгетики и противовоспалительные средства. Если интенсивность болевого синдрома очень велика, обычно для облегчения состояния больного используют специальную блокаду. Так называется введение обезболивающих средств непосредственно в область позвонка. Это поможет купировать болевой приступ, но не обеспечит моментального выздоровления.

- Если диагностированы повреждения спинного мозга, либо сильное сдавливание позвонков, необходимо несколько месяцев пролежать на специальной «вытяжке». Пациенту в этот период строго противопоказана любая активность, дальнейшее лечение зависит от скорости восстановления.

- В период выздоровления пациенту необходимо обеспечить дополнительную поддержку при физической активности. Для этого используются ортопедические корсеты и ортезы. Запрещено поднятие любых тяжестей, повороты и наклоны туловища, а также любые виды спорта. Кроме того, нельзя садиться, чтобы не спровоцировать смещение позвонков.

- При необходимости искусственного восстановления структуры позвоночного столба, проводится оперативное вмешательство. Оно подразумевает фиксацию позвонков при помощи металлических пластин, а также более прогрессивные методики. Тип операции и дальнейшая реабилитация определяется в индивидуальном порядке.

Лечение компрессионного перелома поясничного позвонка направлено на восстановление естественной формы, высоты и функций скелетной конструкции.

Кроме того, необходимо наладить нормальное кровообращение поврежденной области, устранить болевой синдром. Обычно сращивание костных позвонков занимает от трех месяцев, но еще больше времени придется уделить последующему восстановлению функций позвоночника.

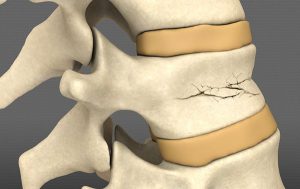

Особенности компрессионного перелома

Этой травме подвержены многие люди, а возникает она вследствие одновременного нажатия и сгибания позвоночного столба. Испытывая компрессию, позвонок сдавливается, деформируется и возникают трещины. В большинстве случаев компрессионный перелом приходится диагностировать в поясничном и нижегрудном отделах.

- Компрессионный перелом грудного отдела. Наивысший уровень давления ощущается в зоне 11 и 12 позвонков, которые получают максимум повреждений при подобном виде переломов.

- Компрессионный перелом поясничного отдела. В этом участке компрессионные переломы поражают первый позвонок, а это приводит к сдавливанию нервных корешков.

Менее распространены ситуации, когда компрессионные переломы возникают в шейном отделе позвоночника. Этому могут способствовать автомобильные аварии, неудачные прыжки с высоты или сильные удары по голове.

Особенности травмы при повреждении различных отделов позвоночника

Механическое воздействие может стать причиной перелома 1-го позвонка. Он часто повреждается из-за остеопороза. Перелом 2-го позвонка травмируется реже. Причиной повреждения может быть высокая нагрузка.

Сильное разрушение структуры 2-го позвонка влияет на состояние соседних сегментов. При отсутствии лечения травма может повлиять на работу всего позвоночного столба. 3-ий позвонок повреждается достаточно редко. Метод лечения зависит от степени повреждения.

Чаще всего пострадавшего направляют на операцию, которая устранит нестабильность позвонка. В 4-ом позвонке могут возникнуть трещины из-за компрессии соседних сегментов. 5-ый позвонок находится рядом с основанием. Пострадавшие повреждают его при падении на ягодицы.

Признаком такой травмы является появление резкой боли в поясничной зоне.

Питание при переломах костей

Но есть здоровую пищу пациенту мало.

Важно, чтобы он соблюдал следующие несложные правила:

- вся еда, которую употребляет больной при переломах, должна быть легкоусваиваемой и легкой, т. е. жира в ней должно быть минимальное количество ;

- пациенту нельзя употреблять в пищу острые и пряные продукты, потому что они не подходят для сращивания костей;

- овощи едят сырыми или слегка термически обработанными;

- крепкий бульон употреблять в пищу нельзя. Пациенту после перелома лучше отдать предпочтение овощному бульону. Мясной бульон можно использовать, но проварен он должен быть 2–3 раза;

- больной может перейти на пюреобразную пищу. Такую пищу желательно есть больным, которые носят медицинский корсет;

- больной может перейти на жидкую пищу. Такую пищу обычно едят люди, получившие челюстно-лицевую травму;

- пациенту обязательно нужно ввести в свой рацион отруби. Они улучшают процесс усвоения пищи и нормализуют работу кишечника.

Причины травм

Самыми распространенными причинами травматизма являются:

- неосторожность в быту и при занятиях спортом;

- дорожно-транспортные происшествия;

- производственные травмы;

- падения.

Суставы ломаются в результате такого избыточного механического воздействия:

Плотность кости уменьшается при следующих заболеваниях:

- при остеопорозе;

- при заболеваниях костной ткани;

- в результате возрастных изменений;

- в случае физического истощения;

- из-за критического лишнего веса.

При наличии таких заболеваний пациент не только находится в группе повышенного риска получения тяжелых повреждений, но и испытывает трудности в процессе лечения и реабилитации. Регенерация костей у таких пациентов затруднена.

Переломы суставов разных частей тела:

- Перелом плечевого или локтевого сустава — частая травма спортсменов, детей и подростков. Причина травмы — падение на локоть или руку.

- Перелом коленного сустава также характерен для людей, ведущих активный образ жизни.

- Пожилые люди подвержены риску перелома лучезапястного сустава и шейки бедра.

- Перелом голеностопного сустава или лодыжки может произойти с любым человеком в результате подворачивания ноги, особенно зимой во время гололеда.

Провоцирующие факторы

Компрессионный перелом поясничного позвонка возникает в результате чрезмерного внешнего давления или же по причине патологических деструктивных нарушений в позвоночных тканях. Спровоцировать данное травматическое повреждение могут следующие факторы:

- Ушибы позвоночного столба;

- Падение;

- Туберкулез костей;

- Опухолевые новообразования злокачественного характера, локализованные в позвоночнике.

Вероятность данной травмы повышается, если у человека имеются заболевания костной системы. Остеопороз, остеохондрозы, нарушают плотность и структуру костей, могут спровоцировать компрессионные переломы позвоночника.

К группе повышенного риска относятся лица в возрастной категории старше 60 лет, пациенты, страдающие заболеваниями гормонального характера, авитаминозом, кальциевой недостаточностью!

Специалисты-травматологи идентифицируются компрессионные переломы в области поясничного отдела, согласно следующей классификации:

- Перелом первого уровня — характеризуется незначительным смещением и уменьшением высоты позвонка практически на четверть.

- Перелом второго уровня — отличается значительным смещением (до 50%) и уменьшением сегмента на треть.

- Перелом третьего уровня — характеризует сильное смещение и уменьшение позвонка в половину или более от его изначальных размеров.

Данная травма чревата серьезными последствиями, грозит инвалидностью больного, поэтому важно как можно скорее обратиться к профессионалам и пройти комплексный терапевтический курс.

Степени компрессионного перелома позвоночника

По силе сложности травмы выделяют три уровня компрессионного перелома:

- Компрессионный перелом позвоночника 1 степени – позвонок деформируется на 20-40% от первоначального размера. Данная травма редко приводит к осложнениям, поддается терапевтическому лечению.

- Перелом 2 степени – сдавливание позвонка вдвое. Поврежденные части позвонка могут сдавить спинной мозг.

- Перелом 3 степени – позвонковая косточка уменьшается больше, чем в два раза. В таком случае оперативное вмешательство является обязательным, но не дает гарантии к полному возвращению утраченных функций.

Хирургическое лечение

Не во всех случаях консервативные методы оказываются достаточно эффективными. Иногда возникает опасность появления неврологических осложнений, и потому врачу приходится принимать непопулярное решение — проведение операции. В процессе хирургического вмешательства специалисту приходится делать резекцию частей позвонка, оказывающих разрушающее воздействие на нервные корешки спинного мозга, а после их извлечения туда размещают металлические имплантаты.

Этап первый

Восстановительные мероприятия направлены на нормализацию работы сердечнососудистой системы, органов дыхания, повышения тонуса мышц. Применяют, в основном, дыхательные упражнения, длительность занятий не должна превышать пятнадцать минут. Упражнения делают в положении лежа, конечности в них не участвуют.

Используются следующие приемы:

- вдохи с задержкой дыхания;

- подъем таза, при этом больной опирается на стопы и лопатки.

- вдохи и выдохи с задержкой дыхания;

- подъем таза с опорой на стопы и лопатки.

Этап третий

На данном этапе используются занятия с сопротивлением и отягощением. Выполняются упражнения на коленях, частично используется осевая нагрузка на спину. Длительность занятия составляет тридцать минут.

Используются такие приемы:

- наклоны;

- активные махи руками, ногами;

- ползание на коленях.

Источник статьи: https://osteo-expert.net.ru/pitanie-pri-kompressionnom-perelome-pozvonochnika/

Источник

Содержание статьи

Компрессионный перелом позвоночника – это патологическое состояние, которое характеризуется сдавливанием тел позвонков и их укорочением. Первопричиной является падение, которое сопровождается острой болевой реакцией и нарушением двигательной функции в поврежденном отделе. Диагноз подтверждается рентгенографическим снимком, при необходимости МРТ. Лечение консервативное с исключением нагрузки, ношением корсета, физиотерапевтическими процедурами и ЛФК.

Описание травмы

Позвоночный столб является основным элементов осевого скелета. В его состав входят подвижные сегменты, включающие тела позвонков, хрящевые диски и нервные волокна. После резкого сотрясения позвоночника по направлению сверху вниз, возникает компрессионное повреждение позвонков. В месте травматизации один или несколько сегментов сжимаются, что вызывает их разрушение и уменьшение высоты.

Неосложненное повреждение хорошо поддается консервативному лечению. Исключение составляют тяжелые переломы, которые вызывают смещение позвонков, защемление нервных корешков, повреждение хрящевых дисков между позвонками и спинномозговых стволов. Такое состояние потребует оперативного вмешательства.

Возможные последствия компрессионного воздействия:

- тело сегмента уменьшается на треть;

- высота позвонка укорачивается почти в два раза;

- позвонок сдавлен больше чем на 55% от первоначального размера.

В нормальном состоянии тело позвонка имеет цилиндрические очертания. При компрессионном воздействии часть позвонка сдавливается, после чего он принимает форму клина. Позвоночник искривляется, что приводит к травматизации спинного мозга. Кроме того, сдавливаются нервные корешки, что чревато появлением боли по ходу нервных стволов. Повреждение может иметь различную локализацию, но чаще поражаются пограничные сегменты – верхние поясничные и нижние грудные позвонки.

Причины

Компрессионный перелом позвоночника имеет травматическое и патологическое происхождение. Изменение формы позвонков, вызванное внешними факторами, случается в разном возрасте. Основной причиной является падение или прыжок с высоты более 1,5 м.

Провоцирующие факторы:

- дорожно-транспортное происшествие;

- стихийное бедствие;

- технологические катастрофы;

- катапультирование из самолета.

При таких переломах существует вероятность сочетанных повреждений позвоночника с другими частями тела:

- скелетного аппарата – нарушение целостности других костей;

- черепа – черепно-мозговая травма;

- передней брюшной стенки;

- повреждения ребер;

- разрыв мочевого пузыря и другие.

Патологический компрессионный перелом позвоночника является следствием нарушения минерального состава структуры кости и снижения их прочности. Чаще диагностируется у женщин климактерического периода. Причиной перелома может быть травма легкого характера, резкое наклонное движение.

Заболевания, которые провоцируют нарушение структуры позвонков:

- остеопороз;

- остеомаляция;

- опухолевидные разрастания;

- вторичные онкологические новообразования – метастазы.

У таких людей могут наблюдаться множественные повреждения, вследствие чего значительно укорачивается позвоночный столб с формированием патологического кифоза.

Клинические признаки

Когда при травматическом воздействии повреждаются здоровые позвонки, появляются следующие симптомы:

- Острая болевая реакция ощущается в области травмированных позвонков, в некоторых случаях с распространением на область живота. При компрессионном повреждении грудных и верхних поясничных позвонков, пострадавший не может вдохнуть в момент травмы. Боль острая, интенсивная, периодически сменяющаяся облегчением, особенно в горизонтальном положении. При интенсивных дыхательных движениях, кашле, при передвижении, когда стоит или сидит, болевые ощущения становятся интенсивнее.

- Напряженное состояние мышечных волокон спины, что усиливает болевую реакцию.

- В месте перелома появляется небольшая отечность, участок над повреждением болезненный при пальпации.

- Нарушение двигательной функции позвоночника и всей опорно-двигательной системы. Появляется ограничение подвижности, а в тяжелых случаях человек не может передвигаться самостоятельно.

- При переломе в пояснично-крестцовой области, появляется слабость в ногах, с угрозой частичного или полного обездвиживания.

Компрессионный перелом позвоночника провоцирует появление отличительного признака: если надавить на голову пациента, болевой синдром в спине набирает интенсивность. Только проводить самостоятельную диагностику не разрешается, дополнительная осевая нагрузка на травмированные сегменты может осложнить травму.

Тяжелые переломы с поражением нескольких позвонков приводят к появлению нетипичных признаков:

- боль в голове;

- нарушение чувствительности конечностей;

- тошнота;

- рвота;

- затруднение дыхания;

- деформация позвоночного столба (кифоз с последующим формированием горба);

- повышенный тонус мускулатуры спины.

Повреждение, вызванное патологическим состоянием, приводит к постепенному появлению клинической симптоматики. Как правило, травма не сопровождается сильной болью. Болезненность появляется со временем, ее усиление заставляет человека прийти за врачебной консультацией.

У некоторых пациентов патологический перелом выражается онемением верхних или нижних конечностей, что является следствием компрессии нервных стволов. В месте перелома при пальпации ощущается незначительная болезненность. Позвоночный столб у больных с нарушением минерального обмена в костях деформируется, что обусловлено множественными повреждениями ослабленных позвонков.

Осложнения

Симптоматика с неврологическими проявлениями может сопровождать компрессионный перелом позвоночника. Это происходит при сдвиге деформированной части тела сегмента в полость позвоночного канала. Компрессионное воздействие на крупные нервные стволы, характеризуется локальной болезненностью, онемением дистальных отделов конечностей.

Если тело сегмента укорачивается более чем наполовину, появляется:

- нестабильность травмированного отдела;

- при локализации повреждения в поясничном отделе – люмбаго (приступообразная боль в спине) или люмбоишиалгия, когда болевой синдром распространяется не только на нижнюю часть спины, но и по ходу седалищного нерва (в ногу);

- уменьшение просвета позвоночного канала;

- при переломе позвонков грудной клетки, болевые ощущения локализуются между лопаток;

- травма в шейном отделе приводит к боли в поврежденной области, плече, голове.

К осложнениям, которые возникают через определенный промежуток времени, относятся деструктивные изменения тканей позвоночника, развитие артроза фасеточных сочленений, грыж межпозвоночного диска. У больных с перенесенным переломом, спровоцированным заболеванием, деформируются грудные позвонки с усилением кифоз образного выпячивания. Такие изменения приводят к появлению сильных болей, сужению грудной клетки.

Правила транспортировки

Самостоятельно определить компрессионный перелом позвоночника невозможно, для этого нужна консультация врача. Если после случившегося у пострадавшего появляется острая болевая реакция, доврачебные действия заключаются в правильной транспортировке пострадавшего в травматологический пункт. Стараясь не допускать сгибательных движений в спине, человека кладут на устойчивую поверхность. Лучше, если это будут делать несколько человек.

При локализации участка повреждения в грудном отделе или нижней части спины, под место травмирования нужно положить свернутый плед, в шейном – воротник Шанца, крестцового отдела – на живот. Если подходящего жесткого предмета не нашлось, пострадавших с переломом грудных и поясничных позвонков, кладут лицом вниз.

Диагностика

Уточнение характера травмы проводится на основании комплексного обследования больного. Предположительный диагноз устанавливается на основании характерных симптомов, уточнении обстоятельств травмы.

К методам аппаратной диагностики относятся:

- рентгенография – подтверждает деформацию позвонков;

- метод ядерно-магнитного резонанса (МРТ) – для оценки мягких тканей;

- биопсия при опухолевых образованиях.

Для пожилых больных назначают обследования для выявления остеопороза. Если данное заболевание возникает у молодых людей, дополнительно проводится консультация эндокринолога, чтобы исключить гиперфункцию паращитовидных желез.

Лечение

Чаще всего терапевтические мероприятия носят консервативный характер. Лечение начинают в травматологическом отделении. В первые 1,5 месяца больной лежит на кровати с жесткой поверхностью. Одновременно пациенту назначается щадящий комплекс лечебной физкультуры, главной задачей которой является укрепление мышечного корсета спины и профилактика застойных явлений в легких, при возникновении которых может развиться пневмония.

Параллельно проводится медикаментозная терапия, рассчитанная на обезболивающее действие:

- Анальгетики ненаркотические (Анальгин, Бутадион) при умеренных болях, наркотические (Промедол, Морфин), если присутствует выраженный болевой синдром.

- Местные блокады с Новокаином, Лидокаином или с глюкокортикостероидами (Кортизон, Преднизолон).

- При сильных мышечных спазмах назначаются миорелаксанты – Сирдалуд, Мидокалм.

- Для улучшения нервной проводимости на пораженном участке применяются витамины группы В – Мильгамма (аналог – Комбилипен), Нейромультивит.

Через полтора месяца после травмы к основному лечению подключают физиотерапевтические процедуры:

- Массаж – проводится для восстановления силы и тонуса мышц, избегая воздействия на травмированную область позвоночника.

- УВЧ-терапия – лечебное воздействие электрическим током.

- Электрофорез с кальцием для ускорения восстановления поврежденных позвонков.

- УФО-терапия – светолечение ультрафиолетовыми лучами.

После того, как пациент начинает ходить, сидеть, ему подбирается ортопедический корсет жесткой фиксации, который предназначен для постоянного ношения, минимум на 2 месяца. При выборе изделия должен учитываться рост пациента и обхват талии. В свою конструкцию корсет включает металлические ребра, располагающиеся по всей длине спины, моделированием которых занимается лечащий доктор. Возможность вернуться к трудоспособному состоянию у больного обычно появляется через 180 дней.

Оперативная терапия

Если компрессионный перелом позвоночника носит тяжелый характер, без оперативной терапии не обойтись. При сдавливании спинномозговых волокон, хирургическое лечение проводится через трепанационное окно. Когда травматизации нервного волокна нет, используются малоинвазивная методика:

- кифопластика – корректировка тела позвонка специальными надувными камерами с последующим заполнением их медицинским цементом;

- вертебропластика – через маленькое отверстие в травмированный позвонок вводится цемент для предотвращения его дальнейшей деформации.

При «разбалтывании» сегментов позвоночника проводится их фиксация специальными металлическими конструкциями – скобами, пластинами и другими элементами. Если позвонки не поддаются восстановлению, их меняют на искусственные протезы.

После хирургического лечения проводится реабилитация, включающая курсы массажа, физиотерапевтических мероприятий, регулярного выполнения лечебных упражнений.

Профилактика

Уменьшить риск получить компрессионный перелом позвоночника, поможет соблюдение следующих рекомендаций:

- соблюдение правил безопасности в быту и в процессе трудовой деятельности;

- при увлечении экстремальными видами спорта, придерживаться техники выполнения занятий, а также использование защитных приспособлений;

- правильное питание, как залог прочной костной структуры;

- своевременное лечение хронических заболеваний для профилактики хрупкости костей.

Если травматизация произошла, с визитом к врачу медлить нельзя. Травматолог проведет полное обследование и назначит адекватное лечение, отсутствие которого может спровоцировать тяжелые последствия.

Источник