Первая мед помощь переломах таза

При авариях, чрезвычайных происшествиях и стихийных бедствиях люди получают травмы. Чаще всего – это переломы, которые сопровождаются кровопотерей и болевым шоком. Успешность дальнейшего лечения во многом зависит от того, насколько своевременно и правильно была оказана первая помощь при открытых и закрытых переломах.

Методические рекомендации и плакат о переломах на стенд, доступны после статьи.

Основные виды переломов

Чаще всего переломы делят на закрытые и открытые. В первом случае кожный покров не повреждается, во втором – кожа рвется, а части кости могут выступать за пределы раны. При открытом переломе происходит инфицирование тканей, потому восстановление более долгое.

По характеру повреждения костей и прилегающих тканей выделяют следующие виды переломов:

- оскольчатый – кость разрушается с образованием множества осколков;

- осложненный – вместе с костью задеваются нервные волокна, внутренние органы;

- смещенный – отломки кости смещаются относительно друг друга;

Также перелом может быть частичным в виде трещины. Такое нарушение целостности кости чаще встречается у детей в силу эластичности костной ткани.

Принципы оказания доврачебной помощи

С помощью первой медицинской помощи можно значительно снизить риск развития осложнений – инфицирования, болевого шока, смещения отломков. Принципы действий схожи при открытых и закрытых переломах, однако есть некоторые нюансы, с которыми нужно ознакомиться.

Первая помощь при переломе конечностей

Рассмотрим алгоритм действий и правила доврачебной помощи при переломе конечностей:

- Осмотреться и удостовериться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего.

- Если человек находится без признаков жизни – принять меры по реанимации и только потом оказывать помощь при переломе.

- Вызвать бригаду СМП.

- Если имеется артериальное кровотечение – принять меры по его остановке.

- Стараться не менять положение тела и конечностей пострадавшего, особенно при подозрении на перелом позвоночника. Если нужно снять одежду или обувь – делать это аккуратно, начиная со здоровой конечности.

- Принять меры по предупреждению болевого шока.

- Обеспечить иммобилизацию.

До прибытия «скорой помощи» нужно находиться рядом с пострадавшим, контролировать дыхание, пульс и сознание, а также стараться его успокоить.

Дополнительно читайте:

Виды наружных кровотечений и первая помощь

Если перелом открытый – нужно осторожно, не меняя положения травмированной конечности, остановить кровотечение, выбрав наиболее подходящий метод. Участок кожи вокруг раны нужно обработать антисептическим раствором, затем наложить чистую повязку. После этого можно готовить шину, которая должна соответствовать длине и фиксировать поврежденную конечность. До прибытия бригады скорой помощи нужно обеспечить пострадавшему покой. При переломе ключицы в подмышечную впадину нужно вложить валик, руку согнуть в локте, подвесить на косынке и прибинтовать к телу.

Предупреждение болевого шока

По причине повреждения мягких тканей и нервных волокон при переломе возникает сильная боль. Если не оказать помощи в этом направлении – может начаться травматический шок, который опасен для жизни.

Чтобы избежать этого состояния, нужно:

- дать пострадавшему 3-4 таблетки анальгина или 1-2 трамадола (либо другое обезболивающее);

- приложить к месту травмы холодный компресс – лед, снег и т.д.

Развитию болевого шока способствует общее охлаждение организма, поэтому в холодное время года пострадавшего нужно укрыть. Профилактике шока способствует и иммобилизация.

Правила иммобилизации

Иммобилизация – это комплекс мер, направленных на обеспечение неподвижности поврежденной конечности. Для этого используют различные шины, в том числе и сделанные из сподручных материалов – палок, досок, прутьев и т.д.

Правила наложения шины

При наложении шины нужно соблюдать ряд правил:

- Наложить ее нужно как можно раньше. Перелом сопровождается отеком, который не даст провести шинирование правильно.

- Шину накладывают после обезболивания, а не наоборот.

- Предмет накладывают с двух сторон поврежденной конечности, фиксируют с помощью бинта на всем протяжении, кроме места перелома.

- При переломе бедренной кости шина накладывается от подмышечной впадины до стопы.

- Если перелом открытый – сначала обрабатывают рану, накладывают стерильную или чистую повязку и только потом приступают к шинированию.

- Кровь нужно остановить до наложения шины. Если использовался жгут – шину накладывают так, чтобы его можно было убрать не нарушая иммобилизации.

- Руку подвешивают на перевязке, если сломана нога – под нее подкладывают что-нибудь мягкое.

- В холодное время года поврежденную конечность укутывают теплой тканью.

- Для контроля за кровообращением первые фаланги пальцев оставляют открытыми.

При перевозке пострадавшего в медицинское учреждение нужно обеспечить правильное положение тела. При переломе ног больного перевозят в положении «лежа», подложив под поврежденную конечность мягкий валик. При переломе руки допускается транспортировка сидя.

Дополнительно читайте:

Травмы скелета: виды

Первая помощь при переломе костей черепа

Во время различных происшествий возможны переломы костей черепа, но первое время трудно понять, поврежден ли головной мозг. Поэтому пострадавшего нужно как можно скорее доставить в больницу.

Последовательность оказания помощи при переломе костей черепа следующая:

- Для создания неподвижности головы применяют ватно-марлевую баранку, пращевидную повязку или сподручные средства (одежду, одеяло), формируя из них валик вокруг головы.

- Если человек без сознания – освободить ротовую полость от рвотных масс и приступить к реанимационным мероприятиям.

- Для нормализации работы сердца, если возможно, дают настой корвалола (до 20 капель).

Если рана образовалась в области затылка или пострадавший без сознания – перевозить его нужно на боку. Это положение предупредит развитие удушья из-за рвотных масс или западения языка.

Если у пострадавшего прелом костей носа – перевозить его нужно в положении «полусидя». Если сломана челюсть – в положении сидя, а потерявших сознание – лежа на животе. Нижнюю челюсть при переломе иммобилизируют пращевидной повязкой, а если сломана верхняя – вставляют между челюстями линейку или кусок фанеры, которые фиксируют к голове.

Первая помощь при переломах

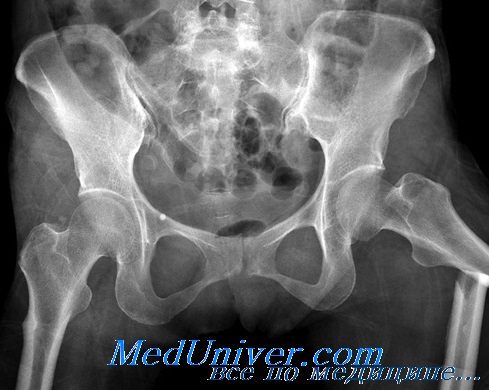

Первая помощь при переломе костей таза

При падении с высоты, ДТП или ударах может возникнуть перелом кости таза. Первую помощь в этом случае оказывают до прибытия бригады СМП. Для этого нужно:

- Принять меры по предупреждению травматического шока.

- Положить пострадавшего на твердую поверхность.

- Придать телу положение «лягушки». Ноги согнуть под углом 450 в коленях и в ТБС, немного развести в стороны. Под ноги положить мягкий валик из одежды или одеяла.

При необходимости в позе «лягушки» человека можно и перевозить в медицинское учреждение.

Как и в случае с другими переломами, нужно контролировать физиологические показатели, следить за частотой пульса, дыхания. С пострадавшим нужно разговаривать, стараться его успокоить, а при потере сознания – повернуть голову вбок, чтобы исключить асфиксию рвотными массами.

Общие меры предосторожности

Часто очевидцы происшествия не имеют специальных знаний и потому, пытаясь оказать пострадавшему первую помощь, допускают грубейшие ошибки. Неправильные действия могут увеличить время восстановления а в худшем случае – стоить пострадавшему жизни.

При переломе запрещается:

- Давать что-либо выпить или скушать, за исключением случаев профилактики болевого шока.

- Пытаться выпрямить поврежденную ногу или руку.

- При открытом переломе доставать отломки кости из раны.

- Без необходимости перемещать пострадавшего, менять положение травмированной конечности.

- Самостоятельно «вправлять» сломанные кости.

- Заливать непосредственно в рану йод, спирт и другие средства (вызовут болевой шок).

- Использовать загрязненные материалы для обработки раны и повязки.

При переломе запрещается

О мерах профилактики болевого шока нужно сообщить прибывшей бригаде скорой помощи. Информация об обезболивающих препаратах или спирте может стать полезной, если для последующего лечения перелома потребуется общий наркоз.

Список литературы:

- Буянов В.М., Нестеренко Ю.А. «Первая медицинская помощь» (7-е издание, 2000)

- Д. В. Марченко «Первая медицинская помощь при травмах и несчастных случаях» 2009

Источник

Современная последовательность помощи при переломах костей таза. Тактика

В подавляющем большинстве случаев для оказания помощи пострадавшим с переломами таза авторы используют тактику, основанную на стабильности гемодинамики. Некоторые из положений заслуживают определенного уточнения. Как и в каждом алгоритме оказания помощи больным травматологического профиля, первоочередной задачей является оценка стабильности гемодинамики.

В зависимости от ее параметров последовательность проведения лечебно-диагностических мероприятий будет иметь существенные различия. Поэтому ситуация требует активных действий. Изначально стабильная гемодинамика может быстро перейти в фазу выраженных гемодинамических расстройств. Это требует постоянной переоценки общего состояния больного, чтобы не пропустить внутреннее кровотечение.

При ухудшении показателей гемодинамики, диагностические и лечебные мероприятия должны быть быстро пересмотрены в соответствии с принятым алгоритмом.

Авторы начинают обследование с проведения скринингового УЗИ для выявления свободной жидкости в брюшной полости. При нестабильной гемодинамике и положительных результатах УЗИ помощь должна оказываться в безотлагательном порядке. Исключение составляют пострадавшие с тяжелыми переломами таза которым перед УЗИ, в срочном порядке проводится стабилизация перелома с помощью фиксирующих конструкций.

Даже при отсутствии гемодинамических расстройств показано проведение УЗИ в связи с большой частотой сопутствующих повреждений органов брюшной полости. Если получены положительные результаты УЗИ, но состояние пациента остается удовлетворительным, можно выбрать консервативное ведение. В подобных ситуациях следует выполнить КТ и предпринять попытку эмболизации сосудов повреждений паренхиматозных органов микроспиралями.

Необходимость проведения эмболизации связана с тем, что при УЗИ часто не представляется возможным обнаружить травму паренхиматозного органа без сопутствующего кровотечения, даже после выполнения КТ у пострадавших с отрицательными результатами УЗИ. УЗИ помогает определить стратегические приоритеты. При положительных результатах УЗИ в ближайшее время выполняется КТ. При отрицательных данных УЗИ необходимость в КТ исследовании сохраняется, но в менее срочном порядке.

Отдельно следует остановиться на группе пациентов с отрицательными результатами УЗИ, но сохраняющейся гипотензией. Проблема может усугубиться тем, что выявленный перелом таза не относится к типу переломов, сопровождающихся значительной кровопотерей. С одной стороны, все специалисты клиники уверены в отношении возможности интерпретации данных УЗИ у постели больного, но мы так же понимаем, что в ряде случаев возможны ложноотрицательные результаты исследования.

В ситуациях, когда травма таза и повреждения других органов не рассматриваются как источники кровопотери, для определения причины нестабильной гемодинамики проводится диагностический лапароцентез в надпупочной области открытым доступом, чтобы подкрепить отрицательные результаты УЗИ. Лапароцентез применяется также в ситуациях, когда стационар ограничен в технических средствах, или результаты УЗИ сомнительные.

Нередко при сопутствующем перелому таза кровотечении, приходится решать вопрос о приоритете между стабилизацией перелома и выполнением ангиографии. Подход авторов к этой дилемме сильно изменился за последние несколько лет по мере расширения применения фиксирующих бандажей. В прошлом пациентам с ретроперитонеальной кровопотерей проводили внешнюю фиксацию в том случае, если модель перелома (АР компрессия или «открытая книга») предполагала необходимость стабилизации таза.

Пострадавшим с нестабильной гемодинамикой внеочаговый остеосинтез часто проводили в реанимационном отделении травматологической службы. Если модель перелома не требовала проведения внешней стабилизации, или при признаках значительной кровопотери при выполнении наружной фиксации, в срочном порядке проводилась ангиография.

Рост частоты использования тазовых бандажей для временной стабилизации перелома фактически исключил применение внешних фиксаторов. Вместо них авторы в своем учреждении используют бандажи, и если это приводит к нормализации гемодинамических показателей, становится возможным проведение дополнительного обследования, например, КТ. Необходимо еще раз подчеркнуть, что бандаж обеспечивает только временную стабилизацию.

Любое смещение или удаление бандажа приводит к быстрому ухудшению состояния больного. Это может явиться причиной снижения АД, поэтому удалить бандаж можно только в хорошо контролируемых случаях. Всем пациентам, которым до выполнения окончательной стабилизации перелома предстоят обследования методами дополнительной визуализации или проведение ангиографии, должен проводиться постоянный мониторинг показателей гемодинамики.

Ангиографию можно провести без удаления бандажа, а далее выполнить окончательную фиксацию перелома. Способ фиксации выбирается с учетом состояния пострадавшего и сопутствующих травм. После ангиографии, если нормализация гемодинамики достигнута, мы начинаем с проведения окончательной фиксации перелома методом открытой репозиции с внутренним остеосинтезом (ORIF).

При необходимости операция проводится одновременно с другими вмешательствами, например, лапаротомией. Если пострадавший продолжает находиться в состоянии шока вследствие продолжающегося кровотечения или после перенесенной кровопотери, проводится репозиция перелома наружными фиксаторами. Авторы иногда оставляют бандаж, и пациент переводится в отделение интенсивной терапии. Тогда окончательная репозиция перелома производится через 12-36 часов после оказания реанимационной помощи и согревания больного.

Данный алгоритм оказания помощи пострадавшим с переломом таза является для авторов стандартной практикой, но не следует забывать об индивидуальном подходе к каждому конкретному больному. Иногда сочетанные повреждения вносят изменения в эту схему.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

– Также рекомендуем “Оказание помощи при открытых переломах таза. Тактика”

Оглавление темы “Переломы костей таза”:

- Помощь при тазовом кровотечении. Тактика

- Наружная фиксация при переломе костей таза. TPOD

- Внеочаговый остеосинтез костей таза в отделении неотложной помощи. Задачи

- Наружные фиксаторы костей таза. Временная и окончательная фиксация

- Селективная эмболизация при тазовом кровотечении. Задачи

- Оперативная остановка тазового кровотечения. Тактика

- Современная последовательность помощи при переломах костей таза. Тактика

- Оказание помощи при открытых переломах таза. Тактика

- Окончательное лечение переломов костей таза. Сроки остеосинтеза

- Техника фиксации костей таза. Методика

Источник

Оказание помощи при открытых переломах таза. Тактика

Открытые переломы таза включают открытые переломы крыла подвздошной кости без нарушения стабильности тазового кольца, и вызванные переломом повреждения кожи с подлежащими мягкими тканями. При переломах крыла подвздошной кости не так часто встречаются ранения глубоко расположенных сосудов и внутренних органов, тем не менее, открытые повреждения тазового кольца могут быть разрушительными.

Несмотря на то, что они отличаются по степени тяжести, существует не так много ситуаций, которые требуют большего внимания, чем пациент с травмой таза, мягких тканей и расположенных рядом, или в соседних к тазу областях, кровеносных сосудов. Из-за тяжести травмы многие пострадавшие не доживают до оказания медицинской помощи. Тем не менее, если пострадавший перенес транспортировку, возможность его спасения существует.

Поворотной вехой стал научный труд Richardson et al.” в котором они определили четыре стратегических направления в организации помощи пострадавшим:

а) контроль кровотечения,

б) санация и ведение открытой раны мягких тканей,

в) диагностика и лечение сопутствующих повреждений,

г) лечение самого перелома.

В соответствии с этими принципами ими было пролечено 35 больных.

Опыт лечения показал впечатляющие результаты с выживаемостью в 94% Ferrera и Hill получили похожие результаты, используя в лечении те же принципы. В литературе приводятся разные данные об уровне заболеваемости и летальности, связанными с открытыми переломами таза. Sinott et al. собрали сведения из 8 научных источников, в которых содержались данные о 145 пострадавших с показателем летальности 41%, но в некоторых публикациях этот показатель достигал 50%. Несмотря на успехи в лечении переломов таза и связанных с ними повреждений последние публикации определяют 45% уровень летальности при открытом переломе таза.

Смерть наступает быстро в течение 24 часов после травмы от кровопотери, либо в течение нескольких дней (в пределах одной недели) от сепсиса и полиорганной недостаточности.

Основные отличия в стратегии помощи при открытых переломах связаны с оценкой и лечением при сопутствующем кровотечении. Поскольку открытые переломы таза связаны с повреждениями мягких тканей, то нередко можно встретить травмы промежности, например, ранение влагалища или прямой кишки. Травмы мягких тканей могут сопровождаться массивным кровотечением. Поступившие в отделение неотложной помощи пострадавшие оставляют тяжелое впечатление, особенно при наличии обширного повреждения мягких тканей. В связи с тем, что кровотечение наружное, повышение внутрибрюшного давления не происходит. По этой же причине пациенты не нуждаются в тампонировании предбрюшинного пространства. Кровотечение будет продолжаться до полного обескровливания пострадавшего. Существует несколько вариантов стратегии при таком кровотечении.

В то время, как MAST (противошоковые брюки) практически перестали применяться, в нашей ситуации они могут оказать реальную помощь. Они неплохо себя проявили в качестве средства тампонирования кровотечения, особенно при обширных повреждениях мягких тканей. Авторы усматривают определенную пользу от MAST на догоспитальном этапе и на ранних этапах оказания помощи в ОНП, но считают, что более длительное использование нежелательно. Конструкция брюк предусмотрена для тяжелых травм нижних конечностей и сравнительно небольших ранений мягких тканей. Из этого следует, что применение MAST должно быть ограничено, и необходимо как можно раньше воспользоваться альтернативными средствами гемостаза.

Более подходящим средством для временного уменьшения интенсивности кровотечения является давящая повязка. В качестве средства тампонады могут применяться разные материалы. При относительно небольших ранениях достаточно использовать марлю. Тампонирующий эффект марли можно усилить временным наложением швов на кожу. Для тампонирования рваных ран промежности и повреждений мягких тканей могут быть использованы хирургические пеленки и полотенца. Наложение швов на кожу может быть технически невыполнимо, тогда единственным способом уменьшения кровопотери остается механическое тампонирование вручную.

Реанимационные мероприятия продолжаются одновременно с временной остановкой кровотечения, и параллельно решается вопрос об окончательном гемостазе. В отделении неотложной помощи нельзя проводить обследование раны и окончательную остановку кровотечения. Эти вмешательства требуют хорошего освещения, наличия ранорасширителей и длинных инструментов, и должны выполняться опытным специалистом. «Слепое» манипулирование в ране в условиях отделения неотложной помощи только усугубит и без того тяжелое состояние пациента.

Обследование раны промежности, выявление и лигирование поврежденных сосудов должны проводиться в операционной. По всем вышеперечисленным причинам лапаротомия редко обеспечивает адекватный результат. Тем не менее, достигнутый при обследовании промежностной раны гемостаз может оказаться неполным, так как данный доступ не позволяет выявить все поврежденные сосуды. Интенсивное кровотечение может возобновиться по окончании реанимационных мероприятий.

Единственной ситуацией с необходимостью прямого доступа с помощью лапаротомии является частичная ампутация таза или экзартикуляция бедра. Подобные пострадавшие, как правило, доставляются в стационар с очевидными признаками критической кровопотери, обусловленной повреждением крупных артериальных стволов, таких как общая подвздошная, проксимальные отделы внутренней подвздошной и наружная подвздошная артерии. Обеспечить гемостаз через рану промежности не всегда возможно.

Лапаротомия проводится по жизненным показаниям. Сопутствующие повреждения кости, нервов, и размозженные мягкие ткани могут стать показаниями для гемипельвэктомии. В опубликованных материалах содержится не так много сведений об этих травмах. Опубликовано несколько описаний случаев сохранения жизни пострадавшим, которым была выполнена ампутация половины таза. Решение о гемипельвэктомии должно быть тщательно взвешено. Нередко само повреждение включает в себя почти полное отделение полутаза, тогда необходимость в проведении операции становится очевидной. При отсутствии подобной травмы для оказания помощи пострадавшим можно применить технику в соответствии с концепцией «damage control».

Если удается остановить кровотечение хирургическими способами или в сочетании с ангиоэмболизацией, то параллельно с продолжающимися реанимационными мероприятиями окончательно решается вопрос о необходимости гемипельвэктомии. В любом случае, использование методов дополнительной визуализации в реанимационном отделении не представляется возможным в связи с тяжелыми гемодинамическими расстройствами. Решение об ампутации должно приниматься на основании имеющихся данных.

При открытых переломах таза неплохие результаты дает применение метода ангиографической эмболизации. Возможность проведения ангиографии должна быть обеспечена к моменту поступления в стационар, даже, если пострадавшего собираются переводить в операционную для проведения хирургического контроля наружного кровотечения. Для попытки остановить кровотечение необходимо провести тугое тампонирование раны с сопоставлением, по возможности, ее краев.

После этого, для более квалифицированного оказания хирургической помощи, пострадавшего можно доставить в отделение ангиографии для выявления нераспознанных повреждений сосудов. При обследовании в условиях операционной необходимо избегать значительного иссечения поврежденных тканей и длительных попыток достижения гемостаза. Следует провести хирургический контроль видимых повреждений с последующим тампонированием раны, и как можно быстрее перевести пациента в отделение ангиографии.

После достижения гемостаза выполняется местное лечение поврежденных мягких тканей. При условии тщательного ухода проблема нагноения раны вряд ли возникнет в течение первых нескольких дней. Если к этому времени не закончено обследование по выявлению жизнеугрожающих сопутствующих повреждений, его следует завершить в первостепенном порядке, чтобы иметь возможность составить план дальнейших диагностических и лечебных мероприятий. Для исключения кровопотери, вызванной повреждениями органов брюшной полости, всем пострадавшим следует провести диагностический лапароцентез и УЗИ, что может быть выполнено в операционной или в отделении неотложной помощи.

Обследование брюшной полости другими методами может быть необязательным, так как в дальнейшем всем пострадавшим накладывается кишечная стома. Необходимо провести полное обследование мочевыделительной системы с использованием методов дополнительной визуализации. КТ позволяет уточнить состояние почек, мочевого пузыря и других структур забрюшинного пространства. Обследование головы, шейного отдела позвоночника, грудной клетки проводится в тех случаях, когда речь идет о сопутствующих повреждениях вышеуказанных областей.

После завершения обследования разрабатывается план комплексного лечения пострадавшего. При отсутствии иных непосредственно угрожающих жизни повреждений проводится контроль адекватности реанимационных мероприятий. Целесообразен перевод в отделение интенсивной терапии для проведения инвазивного мониторинга, продолжения реанимационного обеспечения, реинфузии согретой крови и коррекции коагулопатии. Когда реанимационные мероприятия полностью завершены, пострадавший должен быть переведен в операционную для тщательной хирургической обработки поврежденных мягких тканей.

Это должно быть выполнено в первые 48 часов после травмы. Проводится тщательное обследование области промежности, включающее ректороманоскопию и влагалищное исследование. Достаточно часто можно встретить сопутствующие повреждения прямой кишки и мочеполовой системы, требующие полного обследования. В это же время оценивается состояние органов брюшной полости и накладывается колостома для предупреждения гнойной раневой инфекции таза. Проводится частая смена тампонирующего материала, что позволяет не прибегать к дренированию раны, в частности, к пресакральной катетеризации. При лапаротомии следует решить вопрос о целесообразности введения кишечного зонда для осуществления парентерального питания.

Авторы отдают предпочтение еюнальному зонду, введенному через гастростому, хотя существует альтернативный выбор. Есть сторонники попытки лечения без наложения колостомы, объясняющие свою позицию тем, что рана открытая и хорошо дренируется. По этому вопросу, изначально поднятому Richardson et al., в литературе приведено достаточно доказательств относительно важности формирования противоестественного заднего прохода как части концепции ведения открытой раны.

Необходимо удалить все нежизнеспособные и загрязненные мягкие ткани и обработать рану антисептиками. Авторы настоятельно рекомендуют ежедневную перевязку в условиях операционной с проведением необходимой санации. Уход за раной можно дополнить заменой перевязочного материала в отделении интенсивной терапии. Но следует помнить, что перевязка является, по существу, хирургическим пособием, и требует проведения ревизии раны и соответствующего обеспечения.

Кроме того, ни один из способов седации не обеспечит спокойного поведения пострадавшего во время перевязки, проводимой в отделении интенсивной терапии. Важным аспектом санации является иссечение тканей в необходимых разумных пределах. Неэкономное иссечение в дальнейшем приведет к ограничению возможностей на этапе реконструкции поврежденных тканей. Проведение ревизии раны не может быть доверено молодым специалистам. Адекватное очищение раны способствует профилактике и/или лечению гнойной раневой инфекции таза.

Kudsk et al. поддерживают целесообразность обильного (до 10 литров жидкости в сутки) струйного промывания раны в целях получения активных грануляций. При относительно небольших повреждениях кожи необходимости в такой санации нет. Как правило, открытые переломы таза сопровождаются ранением тазовых вен. Описаны случаи воздушной эмболии при струйном промывании раны.

Несмотря на прилагаемые усилия, у части больных развиваются гнойные осложнения. Глубокое воспаление может иметь разную локализацию и нередко скрыто чистой на вид раной. В диагностическом поиске можно использовать КТ таза, но зачастую дополнительная информация сводится лишь к выявлению сохранившихся сгустков. Лапаротомия с целью дренирования очага инфекции часто заканчивается неудачей из-за локализации абсцесса вне таза. Общая интоксикация может быть также связана с ретроперитоне-альной гематомой, что затрудняет определение настоящего источника гипертермии. Хорошие результаты дает чрескож-ная пункция предполагаемой зоны абсцесса и дренирование гнойного очага.

Как только состояние пострадавшего нормализуется, и рана очистится, проводится реконструкция поврежденных тканей с привлечением специалистов. При травмах нередко происходят ранения сфинктера прямой кишки и уретры. Такие повреждения часто требуют временного закрытия дефекта путем пересадки расщепленных кожных лоскутов или ротационных микротомов при наличии достаточного количества тканей. Дефект можно закрыть свободным кожным лоскутом. К диагностическим поискам может быть добавлена оценка целостности сфинктеров. Процесс реконструктивно-восстановительных мероприятий может занимать месяцы и годы.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

– Также рекомендуем “Окончательное лечение переломов костей таза. Сроки остеосинтеза”

Оглавление темы “Переломы костей таза”:

- Помощь при тазовом кровотечении. Тактика

- Наружная фиксация при переломе костей таза. TPOD

- Внеочаговый остеосинтез костей таза в отделении неотложной помощи. Задачи

- Наружные фиксаторы костей таза. Временная и окончательная фиксация

- Селективная эмболизация при тазовом кровотечении. Задачи

- Оперативная остановка тазового кровотечения. Тактика

- Современная последовательность помощи при переломах костей таза. Тактика

- Оказание помощи при открытых переломах таза. Тактика

- Окончательное лечение переломов костей таза. Сроки остеосинтеза

- Техника фиксации костей таза. Методика

Источник