Переломы вертлужной впадины относятся

Перелом вертлужной впадины – это нарушение целостности таза в области суставной ямки тазобедренного сустава. Может сочетаться с вывихом тазобедренного сустава и переломом шейки бедра. Проявляется болями, вынужденным положением и нарушением функции конечности. Для подтверждения диагноза используется рентгенография и КТ тазобедренного сустава. Лечение чаще консервативное – скелетное вытяжение, физиотерапия. При тяжелых повреждениях и неэффективности консервативных мероприятий показано хирургическое вмешательство.

Общие сведения

Перелом вертлужной впадины – сложное повреждение, составляющее 15-16% от общего числа переломов костей таза. Вертлужная впадина участвует в образовании тазобедренного сустава, поэтому повреждения данной области нередко становятся причиной развития тяжелого посттравматического коксартроза. Обязательным условием благополучного исхода является точное восстановление анатомической конфигурации вертлужной впадины и надежная фиксация отломков. Лечение осуществляют врачи-травматологи.

Перелом вертлужной впадины

Причины

Травма обычно возникает в результате дорожно-транспортных происшествий, реже – в результате падений с высоты, что обусловливает высокую частоту сочетанных повреждений. Переломы вертлужной впадины часто сочетаются с вывихом тазобедренного сустава, переломами шейки или головки бедренной кости. Возможны также повреждения других областей таза (в том числе – с нарушением непрерывности тазового кольца), переломы костей конечностей, переломы ребер, повреждения грудной клетки, ЧМТ, тупая травма живота, повреждение почек и разрыв мочевого пузыря.

Патанатомия

Вертлужная впадина расположена в месте соединения трех тазовых костей (седалищной, лобковой и подвздошной) и имеет форму полусферы. Ее центральная часть соединяется с головкой бедренной кости, образуя тазобедренный сустав. Различают свод или крышу, две стенки (переднюю и заднюю) и две колонны (переднюю и заднюю) вертлужной впадины. Колонны обеспечивают прочность данного анатомического образования и соединяются между собой в области свода, образуя перевернутую букву Y.

Классификация

Все переломы вертлужной впадины в травматологии и ортопедии делятся на простые и сложные. Простые включают в себя поперечный перелом, перелом передней колонны, перелом передней стенки, перелом задней колонны и перелом задней стенки. При сложных повреждениях линия излома проходит через два или более элемента вертлужной впадины. К числу сложных переломов относят полные переломы обеих колонн, задний поперечный перелом в сочетании с повреждением задней колонны, Т-образный перелом, перелом задней стенки в сочетании с поперечным переломом, а также одновременный перелом задней стенки и задней колонны.

Симптомы перелома

Пациенты жалуются на боли в области тазобедренного сустава или паховой области. Конечность находится в вынужденном положении, напоминающем клиническую картину, наблюдаемую при вывихе тазобедренного сустава: нога укорочена и ротирована кнаружи. Опора невозможна, движения резко ограничены. При изолированных повреждениях состояние пациента обычно остается стабильным. При сочетании с другими травмами возможны нарушения гемодинамики и развитие травматического шока.

Диагностика

Для уточнения диагноза выполняют обзорную рентгенографию таза и рентгенографию поврежденного сустава в трех дополнительных проекциях. По возможности пациента направляют на КТ таза, поскольку эта методика позволяет более точно оценить тяжесть травмы и характер смещения отломков. Диагностическая ценность компьютерной томографии возрастает при повреждениях задней колонны и оскольчатых переломах.

КТ таза. Перелом вертлужной впадины справа со смещением отломков.

Для исключения открытого перелома проводят вагинальное или ректальное исследование. Поскольку данная травма в 30% случаев сочетается с повреждением седалищного нерва, больным назначают консультацию невролога или нейрохирурга для точной оценки неврологического статуса.

Лечение перелома вертлужной впадины

Консервативное лечение

Лечение осуществляется в условиях травматологического отделения. Тактика лечения во многом зависит от наличия или отсутствия вывиха тазобедренного сустава. При наличии вывиха производят его экстренное вправление под общим наркозом. Если вывих склонен к рецидивированию, накладывают скелетное вытяжение за надмыщелки бедра. В дальнейшем при смещении в области крыши не более 3 мм, отсутствии внутрисуставных отломков и сохранении конгруэнтности суставных поверхностей показана консервативная терапия – скелетное вытяжение в течение 4-8 недель. Пациенту назначают обезболивающие, УВЧ и ЛФК. Чтобы убедиться в сохранении правильного положения отломков, выполняют повторные рентгеновские снимки в динамике.

Хирургическое лечение

Показанием к хирургическому вмешательству являются крупные внутрисуставные отломки, крупный фрагмент задней стенки, смещение отломков в области впадины более чем на 2-3 мм и невозможность удержания фрагментов при помощи скелетного вытяжения. Операция проводится в течение 2 недель после поступления, после полного обследования пациента. Обязательным условием является компенсированное состояние больного.

В отдельных случаях хирургические вмешательства осуществляются в экстренном порядке. Показаниями к экстренной операции являются открытые переломы, невправимый задний вывих бедренной кости, признаки повреждения седалищного нерва, обширная отслойка мягких тканей и смещение головки бедра к центру, по направлению к подвздошной кости. Оперативные вмешательства осуществляются только после стабилизации гемодинамики и при отсутствии симптомов травматического шока.

Для фиксации отломков при реконструкции вертлужной впадины используют специальные стягивающие винты и опорные пластины. В послеоперационном периоде проводят профилактику образования тромбов и гетеротопических оссификатов. При удовлетворительном состоянии пациента проводят мероприятия по его активизации, назначают ЛФК (пассивные и активные движения в суставе без осевой нагрузки). Полную нагрузку на пострадавшую конечность разрешают после появления рентгенологических признаков образования костной мозоли, обычно – через 8-12 нед. после операции.

Прогноз и профилактика

При адекватном восстановлении конфигурации вертлужной впадины прогноз достаточно благоприятный. Самым распространенным осложнением является гетеротопическая оссификация, которая по различным данным наблюдается у 3-69% больных. Из-за интенсивного воздействия на ткани в ходе операции в отдельных случаях может развиваться парез ветвей седалищного, бедренного и верхнего ягодичного нерва. В 7% случаев формируется участок аваскулярного некроза (обычно – при повреждениях задних отделов вертлужной впадины, возникших вследствие высокоэнергетической травмы). Профилактика заключается в предупреждении автодорожных происшествий и производственных травм.

Источник

В связи с увеличением силы травмирующих факторов возрастает удельный вес больных с травматическим вывихом бедра и переломами вертлужной впадины. Этот вид повреждения составляет от 7 до 17% от всех переломов костей таза.

Консервативные методы лечения определенных типов повреждений не устраняют полностью смещения отломков, что является главной причиной неудовлетворительных отдаленных результатов. При консервативном лечении 213 больных отличные и хорошие результаты получены в 51,9% случаев, удовлетворительные — в 25%, плохие — в 23,1%. Все случаи невправившихся переломовывихов при консервативном лечении, переломы заднего края с крупным (более 2 см) отломком, интерпозиции отломков в суставе, Т-образные переломы дна вертлужной впадины являются прямым показанием к оперативному лечению.

Вновь проявляется тенденция к консервативному лечению переломов вертлужной впадины. В последние годы становится все более очевидным, что отдаленные результаты при консервативном лечении не хуже, чем при оперативном, при этом исключается риск операции. Определяющими факторами являются тип перелома, возраст пострадавших и наличие сопутствующих повреждений.

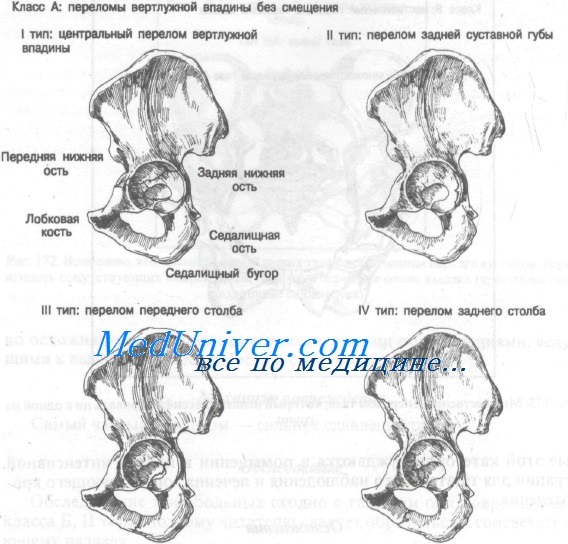

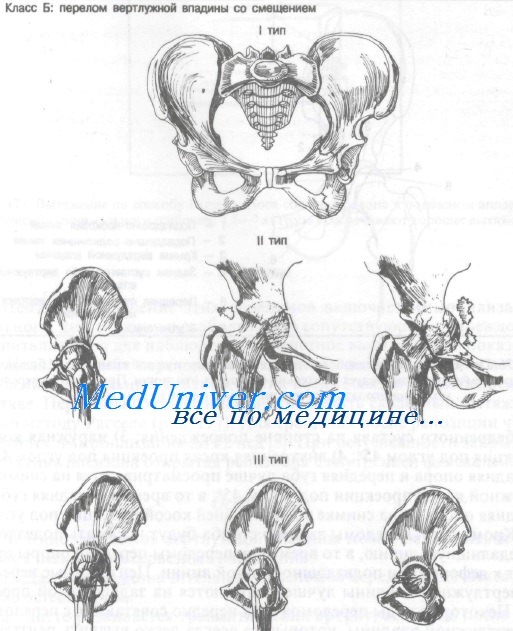

Наиболее удачна классификация переломов вертлужной впадины Judet и Letournel. Различают простые и сложные переломы вертлужной впадины (рис. 9.1; 9.2). Простые переломы: перелом задней стенки, перелом передней стенки, перелом задней колонны, перелом передней колонны и поперечный перелом. Сложные варианты переломов вертлужной впадины включают Т-образные переломы, поперечные одновременно с переломом задней стенки, переломы задней колонны в сочетании с переломом задней стенки и, наконец, переломы обеих колонн. Эта классификация более точно отражает реальные повреждения.

В. Tillie и соавт. сравнили результаты обследования пациентов с помощью компьютерной томографии (КТ) и обычной рентгенографии при ацетабулярных переломах. Было установлено, что обычная рентгенография позволяет определить тип перелома, КТ выявляет сопутствующие повреждения, уточняет взаимоотношение головки бедра и вертлужной впадины (рис. 9.3—9.11). Так, в 18 из 28 случаев внутрисуставные фрагменты не были видны на обычных рентгенограммах.

При периферической компрессии вертлужной впадины в 16 случаях благодаря КТ стала возможной визуализация повреждения. Более того, в 23 из 88 случаев удалось выявить смещения в крестцово-подвздошном суставе. Метод особенно ценен при оскольчатых переломах и переломах задней колонны. Он позволяет более корректно спланировать оперативное вмешательство.

Целесообразно использовать КТ при обследовании больных с травмой тазобедренного сустава. На обычных рентгенограммах в большинстве случаев трудно оценить степень повреждения вертлужной впадины и головки бедренной кости, а это важно для выбора метода лечения. Компьютерная томография особенно полезна для выявления внутрисуставного смещения небольших фрагментов края вертлужной впадины, которые мешают вправлению головки бедра. Размеры таких фрагментов от 1х1 см до 3х2 см. Уточнение диагноза позволяет в более ранние сроки прибегнуть к оперативному вмешательству и улучшить результаты лечения.

М. Calkins и соавт. использовали КТ для расчета индекса ацетабулярного перелома. Для этого определяют угол, которому соответствует сектор сохранившейся задней стенки. В норме задняя стенка составляет 63° от всей поверхности головки бедра (на горизонтальном срезе).

Если при переломе оставшаяся часть задней стенки составляет 28°, то индекс ацетабулярного перелома равен 44%. Если же неповрежденная часть задней стенки вертлужной впадины менее 34°, то такой перелом считается нестабильным.

Лечение переломов вертлужной впадины

Лечебные меры при ацетабулярных переломах варьируют широко — от скелетного вытяжения до расширенных оперативных вмешательств с внутрикостным и накостным остеосинтезом. F. Pekorelli и P. Delia Torre считают необходимым производить вправление путем скелетного вытяжения за мыщелки бедра. Иногда требуется дополнительная латеральная тракция за большой вертел. Скелетное вытяжение должно продолжаться 4—6 нед. Постепенно снимают часть груза и начинают движения в суставе без полной нагрузки на конечность. К неблагоприятным прогностическим признакам относится неконгруэнтность суставных поверхностей после репозиции, наличие перелома в зоне опоры головки бедра и сублюксации, смещение фрагмента более чем на 1 см в момент травмы. Оперативное лечение должно оставаться в резерве, когда консервативными методами не удается добиться конгруэнтности суставных поверхностей. G. Gualtieri и соавт. при анализе результатов учитывали локализацию перелома: а) в зоне полулунной суставной поверхности; б) краевые переломы; в) переломы в области дна вертлужной впадины, где нет суставного хряща. Если плоскость перелома проходит через опорную полулунную поверхность, то должна быть достигнута конгруэнтность оперативным путем. Другим показанием к операции авторы считают наличие костно-хрящевых фрагментов в полости сустава.

При переломах вертлужной впадины производили остеосинтез одним или двумя винтами, а при переломе колонны выполняли остеосинтез пластинками Шермана. Использовали задний доступ к тазобедренному суставу.

G. Zinghi и соавт. проанализировали результаты лечения 35 больных с застарелыми переломами вертлужной впадины. Оперативные вмешательства производили через 3 нед после травмы. К этому времени теряются контуры смещенного фрагмента, который успевает фиксироваться в смещенном положении. Остеосинтез выполнили у 18 человек. Хороший результат достигнут у 7 больных с переломами задней стенки и у одного — с переломом переднего края вертлужной впадины. У 10 больных результат оказался неудовлетворительным: вследствие аваскулярного некроза головки бедра — у 3, в результате посттравматического артрита — у 6, из-за нагноения — у 1. К осложненным случаям относятся переломы вертлужной впадины в сочетании с переломами головки бедра. A. Lang-Stewenson и С. Getty наблюдали 80 больных с переломами вертлужной впадины, у девяти из которых имелось сопутствующее повреждение головки бедренной кости. В 4 случаях применяли скелетное вытяжение, в остальных — остеосинтез винтом для губчатой кости или стержнями Ноэле, резекцию небольшого фрагмента головки бедра, эндопротезирование керамическим протезом и в одном случае — тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. Плохой результат отмечен в 2 случаях скелетного вытяжения.

Наиболее трудными для лечения представляются случаи одновременного повреждения передней и задней колонн вертлужной впадины. F. Ruggieri и соавт. в 1962 г. впервые описали перелом вертлужной впадины с повреждением передней и задней колонн, а первого больного с подобной травмой оперировал известный французский ортопед Merle d’Aubigne. Этот вид перелома не был выделен тогда в самостоятельную подгруппу. С 1965 г. эти авторы наблюдали 356 больных с переломами вертлужной впадины. У 35 из них в зону перелома были вовлечены передняя и задняя колонны. По своей сущности эти повреждения близки к Т-образным переломам. При переломе обеих колонн надацетабулярная его часть проходит более вертикально. Образуются три фрагмента тазовой кости, один из которых имеет тесную связь с крестцом. При оперативном лечении этого вида повреждения наиболее трудна репозиция перелома. Доступ должен быть широким наружнобоковым с отсечением большого вертела (рис. 9.12—9.16). При планировании оперативного вмешательства очень помогает КТ. Для фиксации применяли пластины Sherwan или Letournel. Оперированы 29 мужчин и 6 женщин в возрасте от 18 до 56 лет.

В отдаленные сроки (7—12 лет) артроз тазобедренного сустава развился у 4 больных, у одного в результате инфекции наступил анкилоз тазобедренного сустава. Для получения хороших результатов следует осуществлять раннее оперативное вмешательство с восстановлением конгруэнтности суставной поверхности вертлужной впадины.

Для уменьшения вероятности аваскулярного некроза головки бедренной кости во время оперативного вмешательства P. Trouilloud и соавт. разработали верхний доступ к вертлужной впадине, основу которого составляют клиновидная остеотомия крыла подвздошной кости и смещение этого фрагмента вместе с прикрепляющимися отводящими мышцами бедра. В состав костно-мышечного лоскута входит верхняя ягодичная артерия. Доступ обеспечивает хороший маневр для последующего остеосинтеза отломков в зоне вертлужной впадины. Операцию завершают остеосинтезом репонированного фрагмента подвздошной кости спицами. Этот доступ особенно рекомендован при необходимости внутритазовой и внетазовой ревизий вертлужной впадины.

Ch. Reinert и соавт. описали модифицированный расширенный доступ к вертлужной впадине. Один из этапов операции — остеотомия передневерхней ости подвздошной кости, гребня подвздошной кости с прикрепляющимися абдукторами бедра, остеотомия большого вертела. Это позволяет не нарушать кровоснабжения отводящей группы мышц и в зоне головки бедра, тем самым предупреждая возможные осложнения. По указанной методике оперировано 20 больных со сложными переломами вертлужной впадины и застарелыми, неправильно сросшимися переломами.

Итак, при переломе вертлужной впадины ранняя и прецизионная диагностика на основе современных методов обследования позволяет выбрать наиболее корректный метод лечения — от строго консервативного до крайне агрессивного — хирургического вмешательства. Наиболее важны при этом восстановление конгруэнтности суставных поверхностей, а также обеспечение условий для ранних движений в суставе без осевой нагрузки.

Травматология и ортопедия

Под редакцией члена-корр. РАМН

Ю. Г. Шапошникова

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Перелом вертлужной впадины. Диагностика и лечение

Переломы вертлужной впадины классифицируют на основании наличия смещения.

Переломы вертлужной впадины со смещением некоторые авторы относят к центральным вывихам бедра. Авторы этой книги считают, что большинство этих переломов не являются истинными вывихами, поэтому они будут рассмотрены в разделе о переломах таза.

Наиболее типичен непрямой механизм повреждения — направленный в медиальную сторону удар по большому вертелу, например при наезде автомобиля на пешехода, что может привести к любому типу перелома вертлужной впадины, за исключением перелома задней губы.

Другой механизм повреждения — передача силы по оси бедренной кости к головке и вертлужной впадине при ударе по коленям. Он часто встречается у водителей или пассажиров автомобиля при столкновении. Этот механизм нередко приводит к центральному перелому вертлужной впадины или реже к перелому заднего столба. Переломы внутренней стенки составляют самую обширную группу переломов вертлужной впадины и, как правило, являются следствием действия медиально направленной силы при ударе по большому вертелу.

У больного будет отмечаться болезненность, усиливающаяся при попытках нагрузки на конечность. У больных с центральным переломом вертлужной впадины при смещении или вывихе может наблюдаться одностороннее укорочение конечности. Нередко у этих больных имеются повреждения сосудов, нервов и внутренних органов, что следует предполагать и выявлять при первичном обследовании.

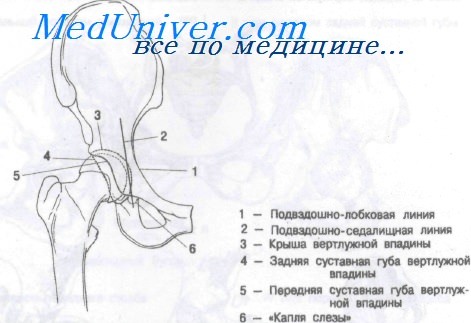

Переломы вертлужной впадины могут оказаться трудными для выявления на первичных рентгенограммах таза в прямой проекции. При подозрении на эти повреждения важно тщательно изучить нормальные анатомические ориентиры, окружающие вертлужную впадину и изображенные на рис. 176. При подозрении на перелом вертлужной впадины следует сделать рентгеновские снимки в следующих проекциях:

1) переднезадняя проекция таза;

2) переднезадняя проекция бедра и тазобедренного сустава на стороне повреждения;

3) наружная косая проекция под углом 45°;

4) внутренняя косая проекция под углом 45°.

Задняя опора и передняя губа лучше просматриваются на снимке в наружной косой проекции под углом 45°, в то время как задняя губа и передняя опора — на снимке во внутренней косой проекции под углом 45°. Кроме того, переломы заднего столба будут искажать подвздошно-седалищную линию, в то время как переломы передней опоры приведут к деформации подвздошно-лонной линии. Центральные переломы вертлужной впадины лучше выявляются на задней косой проекции. Некоторые виды переломов таза нередко сочетаются с переломами вертлужной впадины, которые не всегда легко выявить рентгенологически.

Аксиома: переломы верхней и нижней ветвей лонной кости возле подвздошного сочленения нередко сочетаются с переломами вертлужной впадины, которые могут быть скрытыми.

Прямая проекция тазобедренного сустава (вертлужной впадины). У больного с подозрением на перелом следует тщательно осмотреть эти линии. При скрытом переломе может наблюдаться смещение только одной из этих линий

Переломы вертлужной впадины могут иметь сосудистые, висцеральные и неврологические осложнения, рассмотренные во вводном разделе этой главы. Помимо этого, переломы вертлужной впадины могут сочетаться с переломами бедренной кости, головки бедра, ветвей лобковых костей и конечности на стороне поражения. Вывихи бедра часто сопровождаются переломами заднего края со смещением. Сопутствующие повреждения седалищного нерва встречаются в 10—13% переломов вертлужной впадины.

Лечение перелома вертлужной впадины

Неотложное лечение этих переломов включает иммобилизацию больного, диагностику и стабилизацию сопутствующих повреждений, госпитализацию для наблюдения и скелетное вытяжение по показаниям. Целью лечения переломов вертлужной впадины является восстановление нормальных анатомических взаимосвязей в тазобедренном суставе. Переломы со смещением можно лечить скелетным вытяжением по методу Рассела. Для сращения после репозиции часто требуется иммобилизация до 12 нед. При безуспешности закрытого вытяжения показана открытая репозиция с внутренней фиксацией.

Осложнения перелома вертлужной впадины

Лечение переломов вертлужной впадины может осложниться развитием нескольких серьезных нарушений.

1. Даже после незначительных переломов нередко отмечается развитие остеоартроза.

2. Часто развивается травматический артрит, особенно после центральных переломовывихов со смещением.

3. В течение года с момента повреждения может развиться аваскулярный некроз. Вероятность его развития зависит от типа перелома и времени репозиции. Центральные переломовывихи вертлужной впадины, репонированные в ранние сроки, имеют вероятность асептического некроза до 15%. При поздней репозиции вероятность его увеличивается до 48%. Другие авторы не описывают случаев асептического некроза после центральных переломовывихов вертлужной впадины.

4. Лечение этих переломов может быть осложнено повреждением седалищного нерва, особенно после центральных переломовывихов.

– Также рекомендуем “Перелом головки бедренной кости. Диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы тазового кольца, бедра”:

- Горизонтальный перелом крестца. Диагностика и лечение

- Перелом копчика. Диагностика и лечение

- Переломы тазового кольца без смещения лобковых костей. Диагностика и лечение

- Перелом тела подвздошной кости без смещения. Диагностика и лечение

- Двусторонний двойной вертикальный перелом переднего тазового полукольца. Диагностика и лечение

- Переломы тазового кольца Мальгеня и по типу ручки ведра. Диагностика и лечение

- Множественные переломы и вывих таза со смещением. Диагностика и лечение

- Перелом вертлужной впадины. Диагностика и лечение

- Перелом головки бедренной кости. Диагностика и лечение

- Перелом шейки бедра. Классификация, диагностика и лечение

Источник