Переломы верхней конечности лекция

Переломы

ключицы

Переломы

ключицы встречаются довольно часто и

составляют от 2,5 до 16% всех переломов,

особенно в детском и подростковом

возрасте. У мужчин эти повреждения

бывают в два раза чаще, чем у женщин.

Механизм

Механизм

травмы может быть непрямым при падении

на кисть, локоть или плечо, реже – при

прямом ударе по ключице. У детей чаще

всего бывают поднадкостничные поперечные

переломы без смещения отломков или с

угловым смещением.

Анатомические

особенности ключицы (S-образная ее форма)

обусловливают наиболее частую

локализацию перелома в наружной трети,

реже – средней трети и еще реже – внутренней

трети. При переломах ключицы с угловым

смещением вершина угла обращена кпереди

и кверху. При полных переломах

центральный отломок смещается кверху

и кзади вследствие тяги

грудино-ключично-сосцевидной мышцы, а

периферический – книзу под влиянием

тяжести конечности и сокращения грудных

мышц. Сокращение подключичной мышцы

приводит к смещению фрагментов по

длине (рис. 19).

Диагноз

перелома ключицы не вызывает трудностей.

Характерны жалобына

боли в месте перелома, ограничение

активных и пассивных движений. При

осмотре определяется вынужденное

положение поврежденной конечности:

больной поддерживает больную руку

за предплечье, голова наклонена в

сторону переломанной ключицы, надплечье

укорочено. Выявляется припухлость и

сглаженность надключичной ямки. При

пальпации места повреждения боль

усиливается, выявляются нарушение оси

ключицы, патологическая подвижность и

крепитация в месте перелома. Обследование

больного заканчивается исследованием

сосудов и нервов поврежденной конечности,

так как подключичная артерия проходит

под средней третью ключицы, место

наиболее частой локализации перелома,

а при типичном смещении центрального

отломка книзу возможно ее повреждение.

Если перелом ключицы открытый, то диагноз

сопутствующего повреждения подключичной

артерии довольно прост при наличии

наружного артериального кровотечения.

При закрытых же переломах без наружного

кровотечения для установления возможного

повреждения артерии необходимо

исследовать периферический пульс на

лучевой артерии и выявить клинические

признаки артериальной ишемии

периферического сегмента и всей верхней

конечности. Диагноз уточняется

рентгенологически.

Основным

методом лечения переломов ключицы

является фиксационный.

При

поднадкостничных переломах без смещения

отломков, с угловым смещением и при

полных переломах у новорожденных и у

детей первых месяцев жизни рука

фиксируется либо мягкой бинтовой

повязкой, либо ограничиваются тугим

пеленанием ручек в течение 7 – 10 дней.

При наличии углового смещения у детей

старшего возраста и у взрослых необходима

одномоментная репозиция. Она

производится под местным обезболиванием

в положении больного сидя. Пользуясь и

зная основной принцип вправления

переломов любой локализации «подведение

периферического отломка под центральный»,

не трудно представить, что для вправления

перелома ключицы необходимо развести

и приподнять надплечья. Фиксацию

осуществляют 8-образной повязкой

Шерашенидзе или кольцами Дельбе. Для

удержания надплечья после вправления

перелома ключицы предложено много

различных повязок, но ни одна из них не

создает надежной фиксации. Поэтому при

таком методе лечения весьма часто

возникает вторичное смещения отломков,

что и является показанием к оперативному

вмешательству. Открытая репозиция

отломков и металлоостеосинтез, кроме

этого, показаны при интерпозиции мягких

тканей в зоне перелома, открытых

переломах, при повреждении подключичных

сосудов и нервов. При оскольчатых

переломах средней трети ключицы, когда

один из осколков стоит перпендикулярно

оси ключицы и один край его направлен

в область первого ребра, показано

оперативное вправление перелома, так

как при закрытой репозиции может

произойти перфорация подключичной

артерии. Больным с такими переломами

поврежденную конечность фиксируют

повязкой Дезо без предварительного

вправления отломков и готовят к плановой

операции.

Средние

сроки консолидации перелома зависят

от возраста больного. Так у новорожденных

сращение перелома происходит в течение

10-15 дней, а у лиц работоспособного

возраста этот срок составляет 2 – 2,5

месяца. К этому же времени восстанавливается

и их работоспособность.

Вывих

акромиального конца ключицы

Подвывихи

и вывихи в акромиально-ключичном

сочленении не являются редкостью.

Возникновение их обусловлено либо

воздействием непрямой силы при падении

на руку, либо при прямом ударе сверху

по акромиальному отростку лопатки. По

тяжести это повреждение делят на три

степени.

При

повреждении I

степени

обычно происходит неполный разрыв

акромиально-ключичной связки. Больной

жалуется на боль в суставе, небольшую

припухлость в месте повреждения. На

рентгенограммах патологических изменений

в суставе не выявляется.

Повреждение

II

степени

— подвывих в акромиально-ключичном

сочленении, который всегда сочетается

с разрывом акромиально-ключичной связки

и неполным смещением дистального конца

ключицы кверху. При этом клювовидно-ключичная

связка остается неповрежденной.

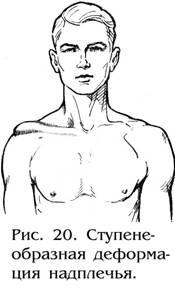

Ступенеобразная деформация надплечья

не выражена. Осторожная пальпация

выявляет болезненность и умеренную

припухлость. На стандартных рентгенограммах

плеча в переднезадней проекции выявить

патологию сложно, так как тяжело решить

вопрос: выстояние верхнего края

акромиального конца ключицы соответствует

норме или обусловлено смещением. В этих

случаях необходимо определить возможное

смещение ключицы по нижнему ее краю:

если нижний край суставной поверхности

ключицы точно совпадает с нижним краем

суставной поверхности акромиального

отростка лопатки, то подвывиха нет. И

наоборот. Смещение ключицы более чем

на половину своего диаметра указывает

на повреждение III степени.

Повреждение

Повреждение

III

степени

сопровождается полным вывихом в

акромиально-ключичном сочленении со

смещением ключицы вверх и разрывом как

акромиально-ключичной, так и

клювовидно-ключичной связок. Клинически

это проявляется ступенеобразной

деформацией надплечья (рис. 20), обусловленной

смещением акромиального конца ключицы

кверху и симптомом «клавиши»: при

надавливании на ключицу она становится

на «свое место», как только убирают

палец – ключица снова смещается кверху.

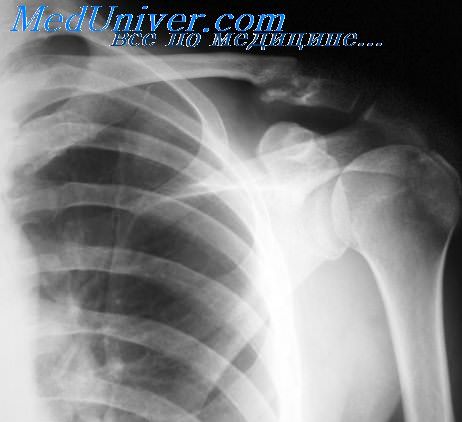

Диагноз

подтверждается рентгенографическим

исследованием.

Лечение

повреждений акромиально-ключичного

сочленения I и II

степени проводят иммобилизацией

конечности косыночной повязкой сроком

от 10 дней до 3 недель.

Основным

методом лечения повреждений III степени

является оперативный – пластическое

восстановление поврежденной

ключично-клювовидной связки и шов

поврежденной ключично-акромиальной с

последующей иммобилизацией повязкой

Дезо в течение 4 – 6 недель.

Вывихи

плеча

Вывихи

плеча довольно частая травма и составляет

от 40

до 60

всех вывихов. Частота из возникновения

обусловлена анатомо-физиологическими

особенностями плечевого сустава:

несоответствием суставных поверхностей

(1:4), большим объемом движений в суставе

в различных плоскостях, относительно

большой капсулой сустава, недостаточно

прочным укрепление переднего отдела

сустава мышцами и т.д.

Травматические

вывихи плеча возникают чаще всего при

падении на отведенную разогнутую руку.

В зависимости от направления смещения

головки плеча различают передние (75%),

задние (23%) и подмышечные (2%) вывихи.

Вывихи

плеча всегда сопровождаются разрывами

капсулы сустава, иногда с отрывами

большого бугорка плеча или повреждениями

вращательной манжеты плеча.

Передний

вывих плеча

— одно из самых распространенных

повреждений. Приблизительно 70% всех

передних вывихов плеча происходит у

лиц в возрасте до 30 лет.

Механизм

Механизм

возникновения этого повреждения чаще

всего непрямой. Вывих происходит при

падении на плечо, находящееся в наружной

ротации. При этом разрывается капсула

сустава в переднем отделе, и головка

плеча покидает свое привычное место. У

пожилых и стариков вывих нередко

сопровождается отрывом большого бугорка

плеча.

Некоторые

ортопеды считают, что существуют три

типа передних вывихов: подключичный,

подклювовидный и подмышечный (рис. 21).

Возникновение подмышечных вывихов

обычно связано с довольно большим

отведением руки в плечевом суставе во

время травмы.

Клиника.

Поврежденная рука больного находится

в положении отведения и поддерживается

за предплечье здоровой рукой. Голова

при этом наклонена в поврежденную

сторону. При осмотре места повреждения

выявляется выстояние акромиального

отростка лопатки и потеря нормального

округлого контура плеча из-за отсутствия

головки плеча на своем обычном месте.

Образуется западение дельтовидной

мышцы. Пострадавший позволяет сделать

некоторое отведение и наружную ротацию

руки, но сопротивляется любой попытке

внутренней ротации и приведения. Всегда

выявляется симптом пружинящего

сопротивления: при насильственном

приведении плеча, оно занимает это

положении, но как только врач убирает

свою руку – плечо возвращается в свое

прежнее вынужденное положение. Данный

симптом является самым характерным для

вывиха плеча и имеет большое значение

при проведении дифференциального

диагноза с переломами его проксимальной

части.

Сопутствующий

перелом (отрыв) большого бугорка (рис.

22) встречается значительно чаще у лиц

старше 45 лет. Перед репозицией в

обязательном порядке делают снимки в

передней, задней и аксиллярной проекциях

(см. рис.)

Соседние файлы в предмете Травматология и ортопедия

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

14.06.201429.28 Mб126Травматология и ортопедия. Том 1. Корнилов Н.В..djvu

- #

- #

Источник

Переломы пояса верхней конечности. Переломы костей верхних конечностей

Предметом частной рентгенодиагностики являются особенности рентгенологической картины переломов костей и сочленений, а также их типичных повреждений.

Переломы костей плечевого сустава — включают переломы проксимального эниметафиза плечевой кости, лопатки и ключицы. Может наблюдаться частичный перелом головки плечевой кости (нерелом Кохера — Лоренца) и отлом всей головки плечевой кости (перелом Хан Штейнталя). Отломанный фрагмент кости обычно смещается вверх и кпереди и поворачивается вокруг своей оси на 90°.

Переломы анатомической шейки и надбугорковые — внутрисуставные, а переломы чрезбугорковые и хирургической шейки (подбугорковый) — внесуставные. При переломе верхней трети нлечевой кости периферический отломок смещается кнаружи и кверху, при переломе в средней и нижней трети — кнутри и кверху.

Переломы ключицы встречаются чаще в средней трети ее тела. Центральный отломок смещается кверху и кзади, а периферический — книзу и кпереди. Как правило, отломки заходят друг за друга и ключица укорачивается. Лопатка чаще всего повреждается в области шейки. Периферический отломок смещается книзу и кпереди.

При переломе тела лопатки смещение отломков незначительное. Переломы плечевого и клювовидного отростков лонатки бывают изолированными либо сочетаются с переломом шейки лопатки.

Переломы костей локтевого сустава — наблюдают часто и относят к тяжелым и сложным повреждениям. Все переломы в области локтевого сустава делят па внесуставные и внутрисуставные. К внесуставным переломам относятся надмыщелковые переломы, к внутрисуставным — чрезмыщелковые, межмыщелковые Т- и У-образные переломы, эпифизиолизы плечевой кости, перелом медиального или латерального мыщелков, перелом головки мыщелка плечевой кости, перелом л апофизиолиз медиального или латерального надмыщелка плечевой кости, перелом вепечного или локтевого отростка локтевой кости, перелом головки и шейки лучевой кости.

Переломы костей предплечья — могут быть самые разнообразные и включают переломы головки лучевой кости, локтевого отростка, венечного отростка локтевой кости, переломы дистального эпиметафиза лучевой и локтевой костей и переломы их диафиза.

Переломы костей лучезапястного сустава и кисти — составляют около 1/3 переломов скелета. Наиболее часто встречается перелом ладьевидной кости. Смещений при свежих переломах, как правило, не бывает. На рентгенограммах щель между отломками становится более отчетливой спустя 10—14 дней с момента травмы. Перелом ладьевидной кости сочетается с вывихом полулунной в ладонном направлении.

При этом проксимальный отломок ладьевидной кости остается связанным с полулунной костью и перемещается вместе с ней, а дистальная часть ладьевидной кости вывихнута дорсально вместе с остальными костями запястья (перелом де Кервена). Переломы трехгранной кости чаще всего бывают отрывными. Переломы полулунной кости носят в основном характер компрессионных (помимо более частых переломов тыльного рога), встречаются редко и распознавание их затруднено. Переломы головчатой кости редки и обычно происходят па уровне перехода тела в головку, возможна ротация головки. При переломах крючка крючковидной кости нередко наступает компрессия двигательной ветви локтевого нерва.

Переломы дистального эпиметафиза лучевой кости, как правило, возникают на месте бывшей ростковой зоны (2—2,5 см от суставной щели) со смещением отломков или без него, сочетающимся нередко с переломом шиловидного отростка локтевой кости, повреждением суставного диска и подвывихом головки локтевой кости. Периферический отломок лучевой кости может смещаться в тыльную сторону предплечья (перелом Коллиса) или в латеральную (перелом Смита).

Нередко встречаются внутрисуставной перелом тыльного края дистального конца лучевой кости с вывихом кисти кзади (перелом Pea Бартона) или переднего края с вывихом кисти кпереди (перелом Латнера). Насильственное сгибание пальца при сокращенном разгибателе может вызвать отрыв треугольного костного отломка от основания ногтевой фаланги, тогда палец имеет молоткообразную форму (перелом Буша).

– Также рекомендуем “Переломы костей таза и тазобедренного сустава. Переломы бедра, костей коленного сустава”

Оглавление темы “Переломы костей. Рентгенологические признаки переломов”:

1. Дистальная и проксимальная эктромелии. Патология пальцев и конечностей

2. Нарушение количества пальцев. Расщепление кисти и синдактилия

3. Симфалангия и патология стопы. Множественные пороки скелета

4. Травмы скелета. Переломы костей скелета

5. Переломы трубчатых костей. Возрастные особенности переломов

6. Вторичное заживление костей. Осложненные переломы

7. Огнестрельные переломы. Патологические переломы

8. Патологическое заживление переломов. Ложный сустав – псевдоартроз

9. Переломы пояса верхней конечности. Переломы костей верхних конечностей

10. Переломы костей таза и тазобедренного сустава. Переломы бедра, костей коленного сустава

Источник

1. Понятие перелома Перелом кости – это нарушение ее целости, вызванное насилием или патологическим процессом (опухолью, воспалением). Переломы костей часто сопровождаются повреждением мягких тканей, нервных стволов, крупных кровеносных сосудов, мозга, легких, печени и других органов.

2. Классификация переломов Переломы костей могут быть врожденные и приобретенные.

Врожденные переломы возникают внутриутробно, в связи с неполноценностью костного скелета плода, и в результате применения силы при извлечении плода во время родов.

Приобретенные переломы делятся на травматические и патологические.

Травматические переломы возникают под влиянием механических факторов.

Патологические переломы происходят в патологически измененной кости (остеомиелит, туберкулез, сифилис, эхинококкоз костей, злокачественные опухоли). Они происходят при незначительной травме, а иногда и без травмы.

По неповреждению или повреждению кожи переломы делятся на закрытые и открытые.

В зависимости от локализации переломы делятся на эпифизарные, метафизарные и диафизарные.

Эпифизарные переломы наиболее тяжелые; они нередко ведут к смещению суставных поверхностей и вывихам. Если кость повреждается в пределах суставной сумки, то такие переломы носят название внутрисуставных. При этих переломах появляется резкая болезненность и нарушается функция сустава.

Метафизарные переломы (околосуставные) являются фиксированными взаимным сцеплением одного отломка с другим, или вколоченными переломами. При таких переломах надкостница чаще всего не повреждается.

В зависимости от механизма переломы бывают от сдавления, сжатия, от скручивания и отрывные.

Механизм нарушения целости кости учитывает эластичность (упругость) и хрупкость. В детском возрасте кости более эластичны, нежели у взрослых.

Переломы от сдавления и сжатия могут произойти в продольном и поперечном к оси кости направлении.

Длинные трубчатые кости легче повреждаются при сдавлении в поперечном направлении, чем в продольном. При сдавлении в продольном направлении чаще наблюдаются вколоченные переломы.

Типичным переломом от сдавления является сплющивание костей при их повреждениях (компрессионный перелом), часто встречается в плоских костях. При большой механической силе, сдавливающей кость, может произойти полное раздробление кости.

Переломы от сгибания кости происходят в результате прямого и непрямого насилия. Кисть сгибается за пределы своей упругости. На выпуклой стороне возникает разрыв кистной ткани, образуется ряд трещин и кость ломается.

Переломы от скручивания по продольной оси называются спиральными или винтообразными. Эти переломы чаще встречаются в больших трубчатых костях (бедре, плече, большеберцовой кости). При этом 1 конец кости фиксирован, а другой направлен на скручивание, то есть вращение вокруг своей оси.

Отрывные переломы происходят вследствие сильных мышечных сокращений, наступающих внезапно; отрываются костные участки, к которым прикреплены сухожилия, связки, мышцы (перелом лодыжек, пяточной кости, надколенника и др.)

В зависимости от степени повреждения переломы могу быть полными – на всю толщину кости и неполными, когда имеется лишь частичное нарушение целости кости.

Трещина (fissura) – неполное нарушение кости, при котором плоскость перелома не зияет.

У детей до 10 лет наблюдаются переломы костей без нарушения целости надкостницы, это так называемые поднадкостничные переломы. Они как правило без смещения отломков, по типу “зеленой ветки”.

В зависимости от направления плоскости перелома к длинной оси кости переломы бывают поперечными, почти под прямым углом к оси диафиза кости. Поверхность перелома зазубрена. Иногда поперечные переломы комбинируются с продольной трещиной, так называемые. Т-образные или У-образные переломы.

Продольные переломы образуются тогда, когда плоскость перелома совпадает с длинной осью трубчатой кости. Они встречаются редко.

Винтообразные, или спиральные, переломы происходят от скручивания кости вокруг своей оси. Плоскость перелома имеет вид спирали.

В зависимости от количества переломов они могут быть одиночными, если перелом в одной кости, и множественными, когда переломов много в одной кости или в нескольких костях.

Переломы костей бывают неосложненными и осложненными. К осложеннным переломам относится перелом костей черепа с повреждением головного мозга, переломы костей таза с повреждением внутритазовых органов, перелом костей с разрывом крупных сосудов.

К комбинированным относятся такие переломы, которые сочетаются с повреждением других органов, находящихся вдали от места перелома, например, перелом черепа и разрыв печени.

Источник