Переломы верхней челюсти по среднему типу

Дата публикации 3 декабря 2019Обновлено 29 октября 2020

Определение болезни. Причины заболевания

Перелом верхней челюсти — это полное или частичное нарушение анатомической целостности верхней челюсти под действием нагрузки, превышающей её прочность.

Самая частая причина переломов — влияние травмирующих агентов [1][2][3]. На второе место следует поставить хирургические переломы верхней челюсти при проведении операций по нормализации прикуса и изменению пропорций лица [4][5][9][10][11].

Переломы верхней челюсти не настолько частая патология, как переломы нижней челюсти. Это связано в тем, что верхняя челюсть не самая “легкодоступная” для ударов часть лица. Так, видный травматолог П.З. Аржанцев приводит данные статистики: травмы верхней челюсти составляют 3,3 % случаев от всех травм челюстно-лицевой области [6][7][8]. Чаще всего с этой ситуацией сталкиваются молодые мужчины, ведущие активный образ жизни, и спортсмены, занимающиеся контактными единоборствами.

Одной из самых частых причин локализованных переломов верхней челюсти являются бытовые травмы. Основной причиной сочетанных повреждений являются дорожно-транспортные происшествия и катастрофы. Также перелом верхней челюсти может произойти при огнестрельных ранениях, однако в мирное время такие случаи встречаются довольно редко.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы перелома верхней челюсти

Симптомы переломов верхней челюсти определяются характеристиками травмы. Например, возможен отёк и гематомы мягких тканей средней трети лица, боль (в покое и при смыкании зубов), подвижность верхней челюсти и/или верхней челюсти и костей средней зоны лица (зависит от уровня перелома), онемение кожи подглазничных областей, слизистой нёба, слизистой альвеолярного отростка, подкожная эмфизема (скопление воздуха), носовые кровотечения и кровотечения из разрывов слизистой полости рта, деформации средней зоны лица различной выраженности.

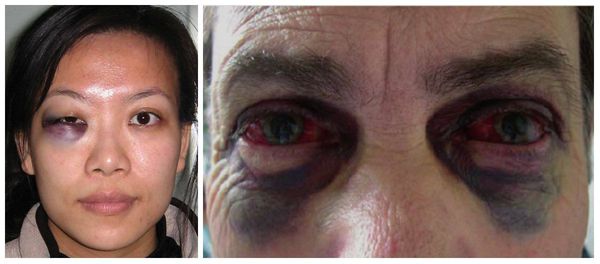

В более тяжёлых случаях — симптом “очков” (гематомы вокруг глаз), ликворея (истечение цереброспинальной жидкости из отверстий в твёрдой мозговой оболочке, образовавшихся при переломе основания черепа) [3]. Еще один распространённый симптом — нарушение прикуса: те или иные нарушения прикуса наблюдаются в большинстве случаев переломов верхней челюсти.

Очень часто перелом верхней челюсти сопровождается сотрясением головного мозга. Основными симптомами сотрясения являются: кратковременный эпизод потери сознания, головная боль, головокружение, тошнота, часто возникает рвота, шум в ушах, появляется потливость, нарушается сон. Жизненно важные функции не нарушаются.

Симптомы переломов прогрессируют в первые минуты и часы после травмы. При сочетании перелома верхней челюсти с переломом основания черепа могут отмечаться нарушения обоняния. Ощущение инородного тела в горле — не самый явный симптом — может возникать при значительном смещении верхней челюсти кзади, в сторону носо- и ротоглотки. При таких дислокациях больные чаще жалуются на нарушение проходимости верхних дыхательных путей.

Патогенез перелома верхней челюсти

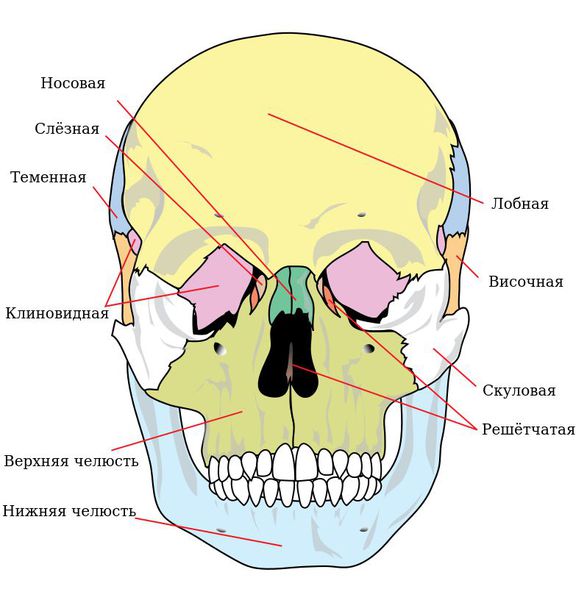

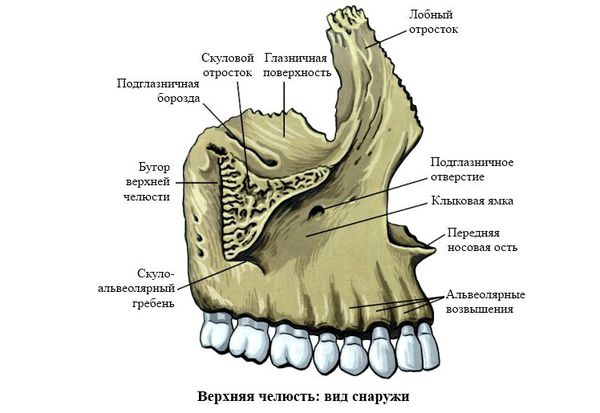

Чтобы понимать, как ломается верхняя челюсть следует сначала остановиться на её анатомии. Верхняя челюсть (лат. maxilla) — парная кость, которая у взрослого человека представляет собой единую систему. Она имеет две больших полости (верхнечелюстные пазухи) и участвует в формировании ещё трёх полостей — глазницы и полости носа. По своему строению это ажурная, тонкая структура, находящаяся в передне-средней части черепа.

Она соединена с другими костями лицевого скелета и основания черепа: скуловой, лобной, носовой, слёзной, решётчатой, клиновидной, нёбной.

Выделяют так называемые отростки верхней челюсти: скуловой отросток (соединяется со скуловой костью и формирует ширину лица ), лобный отросток (формирует плавность профиля спинки носа и опосредованно участвует в формировании очертаний глазниц), нёбный отросток (формирует твёрдое небо, срастается по средней линии нёбного шва с противоположной верхнечелюстной костью) и альвеолярный отросток (содержит в себе зубы).

Верхняя челюсть представляет собой достаточно прочную структуру, благодаря местам особой прочности — контрфорсам, которые представляют собой костные утолщения. Различают лобно-носовой, альвеолярно-скуловой, крыловидно-нёбный и нёбный контрфорсы. Забегая вперёд, стоит сказать, что при оперативном лечении переломов верхней челюсти эти “линии” используются для надёжной, ригидной фиксации (остеосинтеза) повреждённых костей.

Однако в строении верхней челюсти есть и участки сниженной прочности. Они находятся вдоль швов, соединяющих верхнюю челюсть с другими костями лицевого скелета, а также с костями основания черепа.Таким образом, можно понять, что при чрезмерном механическом воздействии верхняя челюсть чаще всего ломается именно в местах перехода от прочных участков к слабым или просто в слабых местах [4].

По этой причине линия перелома часто проходит не строго по анатомическим границам верхней челюсти, а смещается на соседние, связанные с ней кости. Это объясняет, почему в практике челюстно-лицевых хирургов встречаются не столько переломы самой верхней челюсти, сколько её “выламывание” с фрагментами других костей лица и основания черепа.

Классификация и стадии развития перелома верхней челюсти

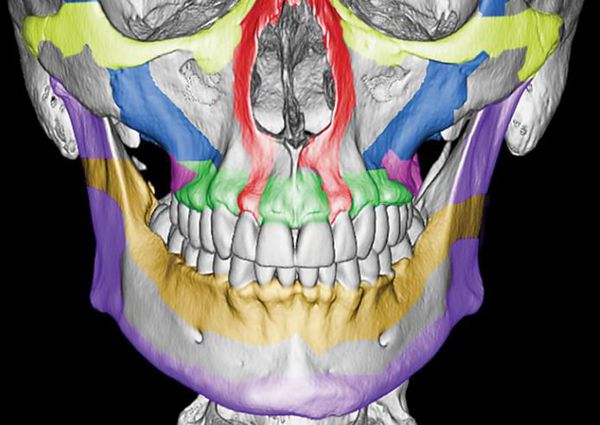

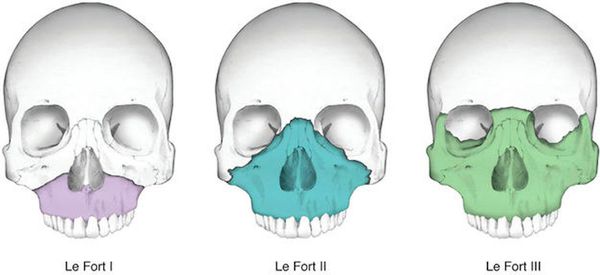

Чаще всего переломы классифицируют по Рене Ле Фору. Этот французский хирург систематизировал и описал формирующиеся повреждения костей средней зоны лица экспериментально: на головы свежих человеческих трупов он оказывал разные по направлению и силе воздействия по типу тупой травмы. Именно так и было обнаружено, что большинство линий переломов проходит по трём типам [1]:

- | тип — нижний, или горизонтальный тип, перелом Герена — Ле Фора. Перелом проходит над альвеолярным отростком и нёбным отростком через боковую и переднюю поверхности верхней челюсти, от крыловидных отростков основной кости к краю грушевидного отверстия.

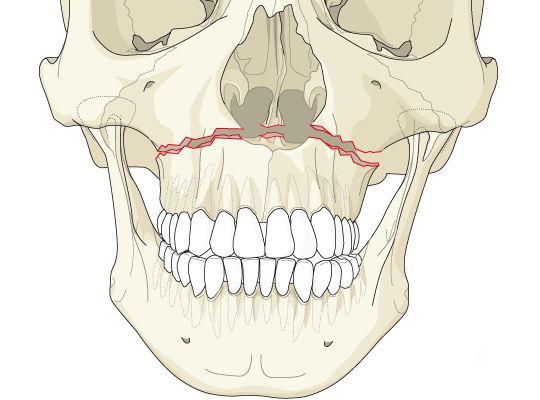

- || тип — средний, или пирамидальный перелом, суборбитальный перелом. Линия перелома проходит через корень носа, внутреннюю стенку глазницы и далее — через нижнеглазничную щель кпереди по нижней стенке глазницы к месту альвеолярно-скулового контрфорса с переломом крыловидных отростков. Проще говоря, верхняя челюсть единым блоком “отсоединяется” от остальных костей средней зоны лица.

- ||| тип — верхний тип (поперечный, суббазальный, он же черепно-лицевое разъединение). Самый грозный вид перелома верхней челюсти, когда происходит отрыв верхней челюсти вместе со скуловыми костями от мозгового черепа. Как правило сочетается с тяжёлыми повреждениями головного мозга [3].

Отличительные признаки каждого типа проявляются по уровню подвижности фрагментов, тяжести состояния больного и данным дополнительных методов исследования (компьютерной томографии).

Помимо классификации Ле Фора существует классификация переломов по Вассмунду, которая отличается лишь отсутствием в линии перелома костей носа. Различают также изолированные переломы отростков, поверхностей и частей верхней челюсти. Однако каждый челюстно-лицевой хирург, занимающийся травматологией, знает, что в жизни всё происходит не совсем так, как написано в книгах. Очень часто верхняя челюсть ломается по другим схемам. Поэтому, готовясь оперировать пациента, хирурги сталкиваются с очень трудоёмкой задачей — им необходимо понять, как собрать этот многооскольчатый “конструктор” с максимальным восстановлением анатомии и функции челюсти через минимальные разрезы с минимальным нарушением кровоснабжения и максимальной стабильностью.

Осложнения перелома верхней челюсти

Все осложнения, связанные с переломами верхней челюсти, можно разделить на ранние и отсроченные.

К ранним осложнениям стоит отнести: кровотечения, развитие подкожной эмфиземы, нарушение прикуса, потерю зубов.

Поздние осложнения переломов более многообразны. Во многом развитие поздних осложнений зависит от характера полученной травмы, уровня перелома и своевременности оказанной помощи. Самыми частыми осложнениями являются:

- формирование посттравматических деформаций средней зоны лица;

- нарушения прикуса;

- несращение переломов челюсти;

- развитие хронических верхнечелюстных синуситов из-за нарушения целостности слизистой пазух и нарушения дренажной функции пазух;

- нарушение носового дыхания;

- формирование стойких невритов (воспаления нервов) подглазничных нервов из-за ущемления рубцово-изменёнными отломками сосудисто-нервных пучков. При этом утрачивается чувствительность кожи подглазничной области, слизистой полости рта и зубов в зоне иннервации подглазничного нерва.

Самым грозным осложнением высокого перелома верхней челюсти сочетанного с переломом черепа является ликворея (истечение цереброспинальной жидкости). Кости основания черепа плотно связаны с твёрдой мозговой оболочкой и при нарушении её целостности требуется серьёзное лечение пациента совместно с нейрохирургами. Истечение ликвора из полости черепа может происходить через слуховые проходы, но чаще — через полость носа [3].

К редким осложнениям следует отнести развитие менингита (воспаления мозговых оболочек) и других внутричерепных воспалительных осложнений.

Однако самыми частыми осложнениями переломов верхней челюсти являются стойкие нарушения прикуса и асимметрии лица — следствие несвоевременного обращения пациентов к врачу и неправильного сращения отломков. Самый эффективный способ борьбы с осложнениями — при получении травмы и особенно при подозрении на перелом верхней челюсти необходимо своевременно обратиться к челюстно-лицевым хирургам или медработникам других специальностей.

Диагностика перелома верхней челюсти

Правильная постановка диагноза базируется на сборе анамнеза, осмотре и рентгенологической картине.

При осмотре может определяться:

- подвижность фрагментов верхней челюсти или всего верхнечелюстного комплекса;

- “ступеньки” из-за смещения костных фрагментов при прощупывании верхней челюсти через кожу;

- нарушение чувствительности кожи подглазничных областей, зубов и слизистой полости рта;

- кровотечение из носа или полости рта;

- нарушения зрения (двоение в глазах);

- нарушения движения глазного яблока;

- “симптом верхнеглазничной щели” при высоких переломах верхней челюсти в сочетании с нарушением целостности глазницы: отсутствие движений глазного яблока, опущение верхнего века, отсутствие чувствительности верхнего века и кожи лба, расширение зрачка;

- экзофтальм (смещение глазного яблока вперёд );

- звуки “потрескивания” в области линии перелома при смыкании зубов;

- нарушение носового дыхания.

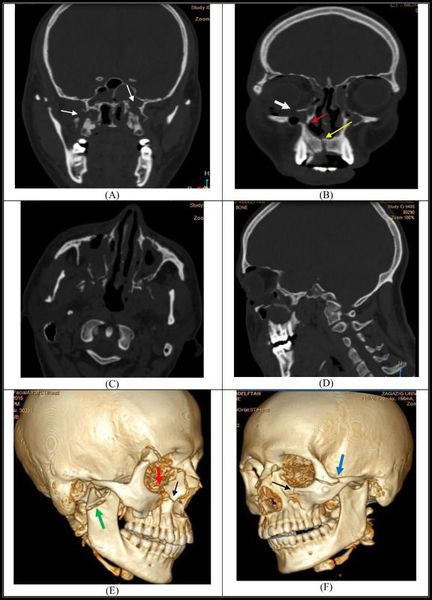

Симптоматика переломов костей средней зоны лица многообразна, поэтому для постановки точного диагноза требуется выполнение рентгенологической диагностики. Самым современным и точным методом является компьютерная томография. С её помощью челюстно-лицевой хирург имеет возможность точно определить локализацию линии разъединения костных фрагментов и тип перелома, выбрать наиболее адекватную и малотравматичную тактику лечения [11].

При подозрении на перелом верхней челюсти обязательна консультация невролога, так как в абсолютном большинстве случаев нарушение целостности костей лицевого скелета сопровождается сотрясением головного мозга. При констатации перелома основания черепа пациента обязательно должен осмотреть нейрохирург, офтальмолог, терапевт и иногда лор-специалист. При сочетанных травмах (например при ДТП) привлекаются общие хирурги, травматологи.

Лечение перелома верхней челюсти

При оказании доврачебной помощи пациенту нужно остановить кровотечение, предупредить аспирацию (проникновение в дыхательные пути) крови и рвотных масс. Если нижняя челюсть не пострадала и имеется достаточное количество зубов на обеих челюстях, необходимо наложить пращевидную повязку, прижав нижнюю челюсть к верхней или выполнить иммобилизацию (обездвиживание) жёсткой подбородочной пращой [4].

При рисках нарушения дыхания требуется немедленное введение воздуховода для сохранения проводимости дыхательных путей [1]. Кроме того, необходимо провести обезболивание и быструю транспортировку больного в специализированные медучреждения. Самое важное на этом этапе — сохранить жизнь и здоровье пациента.

Существует множество методов нехирургического лечения переломов верхней челюсти, например, разного типа повязки и наружные фиксации, которые в настоящее время практически не применяются.

Самым частым методом ортопедического лечения переломов является двучелюстное шинирование — наложение на зубные ряды шин-скоб с репозицией отломков и фиксацией прикуса в привычном для больного положении. Этот метод консервативен и малотравматичен, но в ряде случаев не позволяет получить хорошей фиксации фрагментов верхней челюсти, особенно при высоких и сложных переломах. В среднем при переломах верхней челюсти требуется обездвиживание и ограничение жевательной нагрузки на срок 4-5 недель.

Самым современным и адекватным методом лечения на данный момент является остеосинтез (фиксация титановыми накостными конструкциями) переломов верхней челюсти. Это хирургическое вмешательство, выполняемое из внутриротовых разрезов. При таком варианте лечения можно точно сопоставить и зафиксировать фрагменты для создания условий их сращения [7].

При лечении высоких переломов также используется коронарный доступ, который позволяет создать косметичный и широкий доступ к костям всей средней зоны лица и глазницам [5]. Своевременное выполнение остеосинтеза позволяет предотвратить поздние послеоперационные осложнения, облегчить реабилитацию пациента и ускорить сроки выздоровления.

Переломы с грубыми нарушениями целостности верхней челюсти и значительными смещениями отломков в сторону глотки рекомендуется лечить хирургическими методами. Однозначного мнения относительно других видов переломов нет — тактика диктуется состоянием больного и конкретной клинической ситуацией.

Стоит отметить, что очень важно постоянное ношение межчелюстной фиксации для плотного контакта фрагментов и исключения их подвижности, особенно под действием жевательной нагрузки [9]. Также необходимы качественная гигиена полости рта и наблюдение пациента у челюстно-лицевого хирурга

Восстановление после переломов занимает от четырёх до шести недель, в зависимости от характера перелома, особенностей организма пациента и метода лечения.

Пациенты с переломами верхней челюсти на ранних сроках должны питаться жидкой пищей, на самых поздних сроках — мягкой. Приём жёсткой пищи и активное жевание следует ограничить. Остальные рекомендации даются исходя из общесоматических и неврологических нарушений (постельный режим и т. д.).

Прогноз. Профилактика

Прогноз перелома верхней челюсти — относительно благоприятный. Самыми неприятными из осложнений, бесспорно, являются неврологические. Практически всегда эти осложнения связаны с несвоевременным обращением пациента за медицинской помощью или с отсутствием динамического наблюдения за пациентом.

Правильно подобранное и своевременно оказанное лечение, контроль пациентов в динамике — ключ к минимизации осложнений и благоприятной реабилитации пациентов.

Самая лучшая профилактика любых переломов челюстей — сведение к нулю возможных причин возникновения переломов и своевременность обращения пациента к доктору. Возможные осложнения лечения близки по сути к осложнениям самих переломов.

Рекомендация от хирурга: избегать ударов в область челюсти и пристёгиваться в автомобилях — уже на скорости 40 км/ч ударная сила может привести к перелому верхней челюсти.

Источник

Верхняя челюсть – крупная парная кость лицевой части черепа. Она занимает центральное положение на лице и участвует в формировании стенок глазницы, полостей носа и рта. Травмы этой кости встречаются в 5% клинических случаев. Они существенно осложняют жизнь и грозят инвалидностью и опасными осложнениями, в числе которых – менингит, поражение костных тканей.

В медицинской практике принята классификация переломов верхней челюсти по Лефору, названной по имени французского медика начала XX столетия. Этот специалист выделил 3 типа переломов разного характера.

Причины

Перелом верхней челюсти (ВЧ) — результат анатомического разрушения целостности лицевой кости. В стоматологии диагностируют переломы средней части кости (до 50% общего числа), которые сопровождаются кровотечением, отеком, разрывом слизистой (открытая форма). Закрытые переломы встречаются реже. В ряде случаев диагностируют нарушение целостности соседних отделов черепа.

Обычно с переломом ВЧ сталкиваются лица мужского пола в результате драк, грубого физического воздействия. Травму провоцируют также ДТП, аварии, неудачные падения. К располагающим факторам относят:

- анатомия кости, формирующей челюсть;

- выступающий подбородок;

- езда на мотоцикле и горном велосипеде без шлема, который смягчает удар при падении;

- занятия боксом, вольной, греко-римской борьбой и некоторыми другими видами единоборств;

- недостаточный рацион, употребление алкоголя и другие вредные привычки.

Классификация по Лефору

Хирург Лефор тщательно изучил виды переломов верхней части челюсти и разработал подробную классификацию, которую медики используют в наши дни. Всего есть 3 группы переломов:

- Лефор 1. Перелом верхней части ВЧ. Наблюдается при косом ударе относительно вертикальных анатомических структур скелета или травмировании орбиты. При этом происходит отхождение верхнечелюстно-скулового комплекса.

- Лефор 2. Перелом среднего участка ВЧ. Следствие прямого удара в носовую кость при сомкнутой челюсти. Возникает также при отраженном повреждении подбородка. В этом случае ударная мощь передается верхней челюсти через нижние зубы.

- Лефор 3. Перелом нижнего отдела ВЧ. Возможен при поражении верхней губы в тот момент, когда разомкнуты нижние челюсти. Лишаясь опоры, открывается альвеолярный отросток, и при ударе происходит отделение нижней части челюсти от общей кости. Потеря целостности отмечается также в зоне стенок гайморовых пазух.

Переломы без смещения наблюдаются редко. Обычно переломы ВЧ сопровождаются смещением кости – ее обломки расходятся в стороны. По форме и направлению классифицируют поперечный, косой, продольный, оскольчатый, компрессионный, клиновидный типы переломов.

Симптоматика

По классификации Лефора для каждого типа перелома характерны свои симптомы. Они служат опорой для медиков при постановке окончательного диагноза. Для перелома первого типа свойственно:

- отечность, округление лица;

- ощущение, что в горле находится инородное тело;

- трудности при глотании, открытии рта;

- кровоизлияние в зоне глаз;

- смещение глазных яблок;

- нарушение зрения;

- хруст отломков кости в районе глазниц при пальпации.

При переломе второго типа наблюдается:

- носовое, ротовое кровотечение;

- хруст в зоне носолобного шва черепа;

- потеря обоняния;

- онемение лица, губ;

- кровоподтеки под глазами.

Перелом третьего типа (по Лефору) сопровождают такие симптомы:

- сложности при открытии рта, еде, разговоре;

- отечность нижней части лица, губ;

- деформация прикуса;

- сильная боль в зоне носа;

- сглаживание носогубной складки.

Диагностика

Когда характер и последствия травмы челюсти не ясны, важно грамотно оказать первую помощь. Она заключается в таких мероприятиях:

- остановка кровотечения (если патология открытого характера);

- расположение пострадавшего на боку, для предотвращения перекрытия дыхательных путей;

- крепление верхней и нижней челюсти не тугой повязкой;

- охлаждение льдом пораженной зоны;

- транспортировка в стационар.

Для подтверждения диагноза «перелом верхней челюсти» обязателен рентген, который выполняют в нескольких проекциях. Осматривая фото костей черепа, врач акцентирует внимание на контурах анатомических образований. При их нарушении диагностируют переломы разной степени. Дополнительные снимки, когда пациент смыкает зубы, назначаются с обезболиванием. По ним оценивают характер смещения обломков.

По показаниям проводятся панорамные рентгеновские снимки (ортопантомография), компьютерная томография пораженной области. Обязателен осмотр стоматологом. Он определяет повреждения слизистой, неба, изменения кости.

При своевременном выявлении поражения верхнечелюстной пазухи и грамотной медицинской помощи удается восстановить положение костных обломков, избежать осложнений и сократить время пребывания в стационаре.

Лечение перелома

Лечение переломов верхней челюсти зависит от характера травмы. Подбираются консервативный или оперативный методы. При травме без смещения кость фиксируют повязкой, назначают лекарства. При патологиях со смещением необходима репозиция обломков и контроль правильного сращивания костей. Переломы верхнечелюстной пазухи заживают самостоятельно, без оперативного вмешательства. При травмировании наружных стенок оценивается характер патологии, терапия не всегда только консервативная.

Сколько лечат перелом ВЧ? Средняя продолжительность больничного листа составляет 65 суток. Эта цифра может изменяться в зависимости от типа травмы. При переломе первой степени это около 55 дней, при второй – 65, при третьей – 75. При сочетании травмы с другими переломами костей лица восстановление занимает 120 суток и больше.

Медикаментозное лечение

Медикаменты назначают независимо от метода лечения. Их противоотечные, обезболивающие, антисептические свойства помогают облегчить состояние пациента. Показаны нестероидные противовоспалительные препараты – Алмирал, Аэртал, Ревмоксикам, Ксефокам, Кеторол. Они позволяют снять отечность, воздействуют комплексно. Принимать следует в дозировке, определенной врачом.

При повреждении костей лица назначают препараты с кальцием и витамином Д. Среди них – Остеогенон, Структум, Кальций 3D Никомед. Местно прописывают гели и мази с противовоспалительным эффектом. Среди них – Лиотон, Гепариновая, Вольтарен, Диклак. Для предотвращения воспалений в тканях назначают антибиотикотерапию. Обычно выписывают Цефтриаксон и Ципрофлоксацин в виде инъекций.

Консервативное

Проводится под контролем ортопедов и челюстно-лицевых хирургов. Схема лечения классическая. Она включает:

- Репозицию. Это перемещение отломков кости в физиологическое положение и одномоментное совмещение. Когда сразу совместить кости верхнечелюстной пазухи нет возможности, применяется вытяжение и постепенное смещение в течение суток.

- Иммобилизация. Происходит фиксация костных обломков в правильном положении за 3-5 недель. За это время идет формирование костной мозоли в зоне перелома. Постоянная иммобилизация осуществляется посредством шин (стандартных или из металла).

- Физиотерапия и медикаментозное лечение. Вводится для профилактики возможных осложнений и поддержания организма.

Операция

При травмировании скуловой дуги, верхнечелюстной пазухи, сложных поражениях костей возможно оперативное вмешательство. Отломки устанавливаются на анатомическое место и фиксируются вместе со здоровыми костями черепа. Операция остеосинтеза проходит с использованием проволочных швов и титановых микропластин. Травмированные альвеолярные отростки фиксируются посредством серкляжной проволоки.

При переломах 2 и 3 степени в кость скулы вкручивают винты из титана. К ним крепят проволоку и ушивают рану.

Послеоперационные гематомы исчезают за 2 недели. Операцию (если она необходима) не следует откладывать, чтобы избежать неправильного срастания костей и дальнейшего более сложного лечения.

Восстановление после лечения

Реабилитационные мероприятия и неукоснительное соблюдение врачебных рекомендаций ускоряют восстановление после переломов ВЧ. Назначаются физиотерапия, медикаментозное лечение и физические упражнения, как показано в таблице.

| Вид терапии | Цель | Особенности |

| Медикаментозная | Снимает болевой синдром, отек, способствует восполнению нужных минералов, формированию костной мозоли | Препараты могут быть в форме таблеток и растворов для инъекций |

| Физиопроцедуры | Ускоряют заживление тканей, нормализуют кровоток и обменные процессы | Магнитотерапия, УВЧ, электрофорез |

| Гимнастика | Укрепляет мышечный аппарат, восстанавливает функции глотания, жевания, речь | Нагрузки необходимы через 4 недели после травмы верхней челюсти. Их объем и интенсивность постепенно нарастают |

| Правильное питание | Обеспечить организм необходимыми витаминами, энергией, не нагружая мышцы лица | Используются протертые, жидкие блюда с температурой 36-50 градусов. Приходится есть через трубочку |

Как быть в каждой конкретной ситуации при переломе ВЧ, знает только специалист. От его опыта и квалификации зависит успех лечения. Важно помнить, что сложные и открытые переломы могут приводить к деформации лица. Черты меняются не в лучшую сторону, и нередко пациентам приходится обращаться к пластическим хирургам.

Источник