Переломы таз животных

Â

ÐÐÐ ÐÐÐÐЫ ÐÐСТÐРТÐÐÐ

(FRACTURAE OSSIUM PELVIS)

ÐеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñ ÐºÐ¾ÑÑей Ñаза наблÑдаÑÑÑÑ ÑÑавниÑелÑно ÑаÑÑо Ñ Ð»Ð¾Ñадей, кÑÑпного ÑогаÑого ÑкоÑа, Ñобак. У лоÑадей пеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñ ÑÑиÑ

коÑÑей ÑоÑÑавлÑÑÑ 15… 18 % по оÑноÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ðº пеÑеломам коÑÑей конеÑноÑÑей.

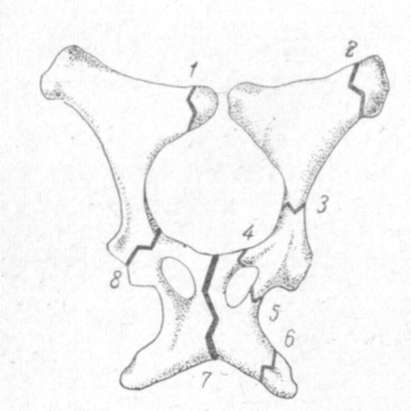

ÐÑе пеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñ Ð² облаÑÑи Ñаза можно ÑазделиÑÑ Ð½Ð° 2 гÑÑппÑ: пеÑеломÑ, вÑзÑваÑÑие ÑазÑединение коÑÑей Ñазового поÑÑа (пеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñ Ð»Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð¹ и ÑедалиÑной коÑÑей по линии Ð¸Ñ ÑÑаÑениÑ, ÑеÑез ÑÑÑÑавнÑÑ Ð²Ð¿Ð°Ð´Ð¸Ð½Ñ, Ñела и внÑÑÑеннего кÑÑла подвздоÑной коÑÑи), и пеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñ Ð±ÐµÐ· ÑазÑÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñазового поÑÑа (пеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñ Ð²Ð½ÑÑÑеннего и наÑÑжного бÑгÑов подвздоÑной коÑÑи, ÑедалиÑного бÑгÑа, впадинной веÑви ÑедалиÑной коÑÑи). Ðо напÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð»Ð¸Ð½Ð¸Ð¸ излома ÑазлиÑаÑÑ Ð¿Ð¾Ð¿ÐµÑеÑнÑе, коÑÑе и дÑобнÑе пеÑеломÑ.

ÐÑиологиÑ. ÐеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñ ÐºÐ¾ÑÑей Ñаза возникаÑÑ Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ Ð¿Ñи ÑÑолкновении Ñ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÑÑимÑÑ ÑÑанÑпоÑÑом, пÑи падениÑÑ , поÑкалÑзÑвании, в Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¿Ð¾Ð²Ð°Ð»Ð° и ÑикÑаÑии, пÑи гÑÑбом ÑодовÑпоможении, пÑи ÑÐ°Ð´ÐºÐ°Ñ ÑÑжелого пÑоизводиÑелÑ, ÑÑÐ¸Ð±Ð°Ñ Ð¾ коÑÑки и ÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ðµ. ÐÑедÑаÑполагаÑÑими пÑиÑинами пеÑеломов ÑвлÑÑÑÑÑ Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ, понижаÑÑие пÑоÑноÑÑÑ ÐºÐ¾ÑÑей (оÑÑеодиÑÑÑоÑиÑ, новообÑазованиÑ, ÑÐ°Ñ Ð¸Ñ, оÑÑеомиелиÑ, каÑиеÑ, авиÑаминозÑ).

ÐаÑогенез. РзавиÑимоÑÑи Ð¾Ñ Ñ Ð°ÑакÑеÑа ÑÑÐ°Ð²Ð¼Ñ Ð°Ð½Ð°ÑомиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ ÑÐ°Ð¼Ð°Ñ ÑазнообÑÐ°Ð·Ð½Ð°Ñ Ð¸ могÑÑ Ð´Ð¸Ð°Ð³Ð½Ð¾ÑÑиÑоваÑÑÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñ Ð²Ð½ÑÑÑеннего бÑгÑа подвздоÑной коÑÑи, впадинной веÑви лонной коÑÑи, впадинной веÑви ÑедалиÑной коÑÑи, Ñела подвздоÑной коÑÑи, лонной и ÑедалиÑной коÑÑей по линии ÑÑаÑÐµÐ½Ð¸Ñ (ÑиÑ. 37). ЧаÑе наблÑдаÑÑÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñ Ð½Ð°ÑÑжного бÑгÑа подвздоÑной коÑÑи (маклока), ÑÑÑÑавнÑÑ Ð²Ð¿Ð°Ð´Ð¸Ð½, ÑедалиÑного бÑгÑа.

ÐеÑеломÑ, ведÑÑие к ÑазÑÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñазового поÑÑа, пÑедÑÑавлÑÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÑÑ Ð¾Ð¿Ð°ÑноÑÑÑ. ÐоÑÑи Ñаза неÑÑÑ ÑазлиÑнÑÑ ÑÑнкÑионалÑнÑÑ Ð½Ð°Ð³ÑÑзкÑ. ÐодвздоÑÐ½Ð°Ñ ÐºÐ¾ÑÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ´Ð°ÐµÑ ÑолкаÑÑÑÑ ÑÐ¸Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð½Ð¾ÑникÑ, ÑедалиÑнÑе и лоннÑе коÑÑи ÑлÑÐ¶Ð°Ñ Ð¼ÐµÑÑом пÑикÑÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð¾ÑнÑÑ Ð¼ÑÑкÑлов. ÐоÑÑÐ¾Ð¼Ñ ÐºÐ»Ð¸Ð½Ð¸ÑеÑÐºÐ°Ñ ÐºÐ°ÑÑина пÑи пеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ð°Ñ ÐºÐ¾ÑÑей Ñаза веÑÑма ÑазнообÑазна.

ÐлиниÑеÑкие пÑизнаки. ÐÑи пеÑеломе коÑÑей Ñаза Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñного наблÑдаеÑÑÑ Ð²Ð½ÐµÐ·Ð°Ð¿Ð½Ð°Ñ Ñ

ÑомоÑа, иногда возникаÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ°Ñивание зада, ÑаÑкоÑÑÑ, заÑÑÑдненное оÑведение или пÑиведение конеÑноÑÑи. РпеÑвое вÑÐµÐ¼Ñ Ð¾Ð±ÑÑно Ñ

оÑоÑо пÑоÑвлÑеÑÑÑ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ðµ (ÑоÑÐ¼Ñ Ñаза, Ñ

аÑакÑÐµÑ ÐºÐ¾ÑоÑого завиÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Ð»Ð¾ÐºÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñии пеÑелома. ÐÑи пеÑеломе наÑÑжного бÑгÑа подвздоÑной коÑÑи оÑмеÑаеÑÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð±Ð¾ÐºÐ¾ÑÑÑ, а пÑи пеÑеломе ÑÑолбиковой ÑаÑÑи ÑÑой коÑÑи – опÑÑкание вÑей Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ð½Ñ Ñаза. ÐÐ¾Ð¶ÐµÑ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑдаÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ñвление пÑипÑÑ

лоÑÑи (пеÑелом ÑÑÑÑавной Ð²Ð¿Ð°Ð´Ð¸Ð½Ñ Ð»Ð¾Ð½Ð½ÑÑ

коÑÑей) или, наобоÑоÑ, обнаÑÑживаеÑÑÑ Ð·Ð°Ð¿Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ в меÑÑаÑ

пеÑеломов (пеÑелом бÑгÑа ÑедалиÑной коÑÑи).

ÐÑи пеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ð°Ñ ÑÑÑÑавной впадинÑ, ÑÑолбиковой ÑаÑÑи подвздоÑной коÑÑи, ÑедалиÑной коÑÑи наблÑдаеÑÑÑ ÐºÑепиÑаÑиÑ. Ðна обнаÑÑживаеÑÑÑ ÑÑками, пÑиложеннÑми к повÑÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼Ñ ÑÑаÑÑÐºÑ Ñела, пÑи движении живоÑного.

ÐÑи пеÑеломе наÑÑжного бÑгÑа подвздоÑной коÑÑи (маклока) в покое обнаÑÑживаеÑÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð±Ð¾ÐºÐ¾ÑÑÑ – один маклок ÑаÑполагаеÑÑÑ Ð²ÑÑе дÑÑгого, а пÑи движении наблÑдаеÑÑÑ ÐºÐ¾ÑобокоÑÑÑ ÐÑломок бÑгÑа подвздоÑной коÑÑи оÑÑÑгиваеÑÑÑ Ð²Ð½Ð¸Ð· и впеÑед за ÑÑÐµÑ ÑокÑаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¼ÑÑÑ – musculus tensoris fasciale latae и m. obligui abdominis interni. ÐÑи оÑÑ Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð¸ оÑломка на знаÑиÑелÑное ÑаÑÑÑоÑние кÑепиÑаÑÐ¸Ñ Ð¾ÑÑÑÑÑÑвÑеÑ. Ðа меÑÑе пеÑелома обнаÑÑживаеÑÑÑ Ð¿ÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑÑ. ÐонеÑноÑÑÑ Ñлегка оÑведена, но опиÑание на нее возможно. ÐÑи движении наблÑдаеÑÑÑ Ñ ÑомоÑа Ñ Ð·Ð°ÑÑÑдненнÑм вÑноÑом конеÑноÑÑи впеÑед.

ÐеÑелом внÑÑÑеннего бÑгÑа подвздоÑной коÑÑи наблÑдаеÑÑÑ ÑÑавниÑелÑно Ñедко. ÐÑи движении Ñагом Ñ ÑомоÑа Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¾ÑÑÑÑÑÑвоваÑÑ, пÑи движении ÑÑÑÑÑ Ð¾ÑмеÑаеÑÑÑ Ð·Ð°ÑÑÑдненнÑй вÑÐ½Ð¾Ñ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑноÑÑи впе¬ Ñед. Ðа меÑÑе пеÑелома обнаÑÑживаÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÐµÐ½Ð½ÑÑ Ð¿ÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑÑ Ð¸ кÑепиÑаÑиÑ.

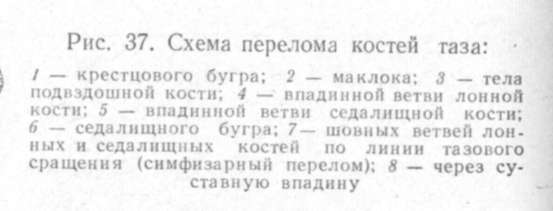

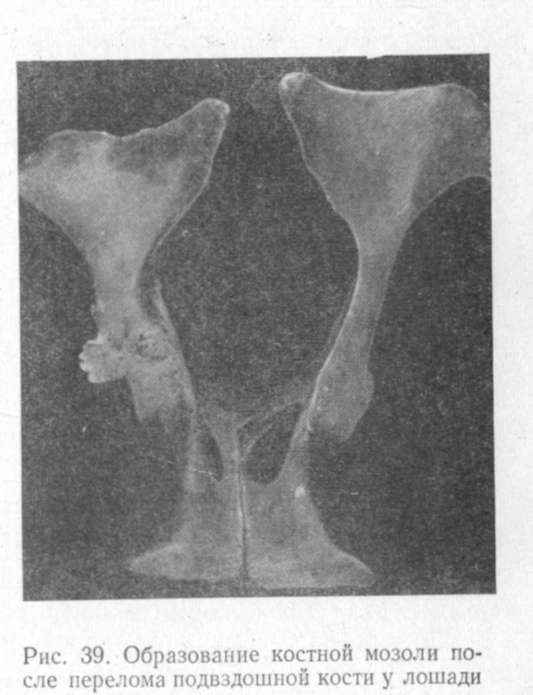

ÐÑи пеÑеломе ÑÑолбиковой ÑаÑÑи подвздоÑной коÑÑи наблÑдаеÑÑÑ Ð¾Ð¿ÑÑкание наÑÑжного бÑгÑа подвздоÑной коÑÑи (ÑиÑ. 38, 39). ÐÑи палÑпаÑии оÑÑÑаеÑÑÑ ÐºÑепиÑаÑиÑ, оÑобенно пÑи давлении на маклок. ÐÑегда оÑмеÑаеÑÑÑ Ð²ÑÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÑмеÑÐ°Ð½Ð½Ð°Ñ Ñ

ÑомоÑа. ÐÑи ÑекÑалÑном иÑÑледовании в облаÑÑи пеÑелома наÑ

одÑÑ Ð½ÐµÐ½Ð¾ÑмалÑнÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð¸Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÑ ÐºÐ¾ÑÑей, кÑепиÑаÑÐ¸Ñ Ð¸ пÑипÑÑ

лоÑÑÑ.

ÐÑи палÑпаÑии оÑÑÑаеÑÑÑ ÐºÑепиÑаÑиÑ, оÑобенно пÑи давлении на маклок. ÐÑегда оÑмеÑаеÑÑÑ Ð²ÑÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÑмеÑÐ°Ð½Ð½Ð°Ñ Ñ

ÑомоÑа. ÐÑи ÑекÑалÑном иÑÑледовании в облаÑÑи пеÑелома наÑ

одÑÑ Ð½ÐµÐ½Ð¾ÑмалÑнÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð¸Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÑ ÐºÐ¾ÑÑей, кÑепиÑаÑÐ¸Ñ Ð¸ пÑипÑÑ

лоÑÑÑ.

ÐеÑелом ÑеÑез ÑÑÑÑавнÑÑ Ð²Ð¿Ð°Ð´Ð¸Ð½Ñ ÑопÑовождаеÑÑÑ ÑилÑно вÑÑаженной ÑмеÑанной Ñ ÑомоÑой. РоблаÑÑи ÑÑÑÑава поÑвлÑеÑÑÑ Ð¿ÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑÑ, обнаÑÑживаеÑÑÑ ÐºÑепиÑаÑиÑ.

ÐÑи ÑазÑÑве кÑÑглой ÑвÑзки в ÑÑÑÑаве поÑвлÑеÑÑÑ Ð½ÐµÐ½Ð¾ÑмалÑÐ½Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð¸Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÑ Ð¿Ñи паÑÑивнÑÑ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸ÑÑ . ÐонеÑноÑÑÑ Ð¾Ñведена наÑÑжÑ.

ÐÑи пеÑеломе ÑедалиÑного бÑгÑа на меÑÑе ÑÑÐ°Ð²Ð¼Ñ Ð¾Ð±Ð½Ð°ÑÑживаÑÑ Ð¿ÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑÑ, кÑепиÑаÑиÑ. ÐÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑÑ Ð·Ð°Ñ Ð²Ð°ÑÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑÑ Ð°Ð½ÑÑа, пÑомежноÑÑи и половÑÑ Ð³Ñб. ÐÑи движении замеÑна Ñ ÑомоÑа виÑÑÑей конеÑноÑÑи Ñ Ð·Ð°ÑÑÑдненнÑм вÑноÑом впеÑед.

ÐеÑелом лоннÑÑ ÐºÐ¾ÑÑей вÑÑÑеÑаеÑÑÑ ÑаÑе Ñ ÐºÐ¾Ñов. У живоÑного наблÑдаеÑÑÑ Ñ ÑомоÑа опиÑаÑÑейÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑноÑÑи. Ðногда в облаÑÑи Ð¿Ð°Ñ Ð° и живоÑа поÑвлÑеÑÑÑ Ð¿ÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑÑ. ÐÑи ÑекÑалÑном иÑÑледовании возможно обнаÑÑжение меÑÑа пеÑелома. ÐÑколки коÑÑи могÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÑедиÑÑ Ð¿ÑÑмÑÑ ÐºÐ¸ÑкÑ, моÑевой пÑзÑÑÑ, запиÑаÑелÑнÑÑ Ð°ÑÑеÑиÑ.

ÐÑи пеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ð°Ñ Ð² облаÑÑи запиÑаÑелÑного оÑвеÑÑÑÐ¸Ñ Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñного наблÑдаеÑÑÑ ÑилÑÐ½Ð°Ñ Ñ ÑомоÑа опиÑаÑÑейÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑноÑÑи, деÑоÑмаÑÐ¸Ñ ÐºÑÑпа оÑÑÑÑÑÑвÑеÑ. ÐÑи ÑекÑалÑном иÑÑледовании обнаÑÑживаÑÑ Ð¿ÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑÑ, болезненноÑÑÑ, кÑепиÑаÑиÑ. ÐеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñ Ð² ÑÑой облаÑÑи иногда ÑопÑовождаÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð²Ñеждением ÑоÑÑдов и моÑевого пÑзÑÑÑ.

Ðиагноз. ÐÑи пеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ð°Ñ Ð½Ð°ÑÑжного и внÑÑÑеннего подвздоÑнÑÑ Ð±ÑгÑов, ÑедалиÑного бÑгÑа диагноз ÑÑавÑÑ Ð½Ð° оÑновании Ñ Ð°ÑакÑеÑнÑÑ ÐºÐ»Ð¸Ð½Ð¸ÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¿Ñизнаков. ÐÐ»Ñ ÑÑоÑÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¸Ð°Ð³Ð½Ð¾Ð·Ð° в оÑÑалÑнÑÑ ÑлÑÑаÑÑ Ð¿ÑоводÑÑ ÑекÑалÑное иÑÑледование, пÑибегаÑÑ Ðº ÑенÑгенологиÑеÑÐºÐ¾Ð¼Ñ Ð¸ÑÑледованиÑ.

ÐÑогноз. ÐÑи закÑÑÑÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ð°Ñ Ð½Ð°ÑÑжного и внÑÑÑеннего подвздоÑнÑÑ Ð±ÑгÑов, ÑедалиÑного бÑгÑа пÑогноз благопÑиÑÑнÑй.

ÐÑи пеÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ð°Ñ ÑеÑез ÑÑÑÑавнÑÑ Ð²Ð¿Ð°Ð´Ð¸Ð½Ñ, ÑÑолбиковой ÑаÑÑи подвздоÑной коÑÑи, лонной и ÑедалиÑной коÑÑей по линии ÑÑаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñогноз неблагопÑиÑÑнÑй.

ÐеÑение. ÐÑи закÑÑÑÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ð°Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ Ð¿ÑедоÑÑавлÑÑÑ Ð¿Ð¾ÐºÐ¾Ð¹ ÑÑоком на 2…3 меÑ. ÐÑи оÑкÑÑÑÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÐ»Ð¾Ð¼Ð°Ñ Ð¿ÑоводÑÑ Ñ Ð¸ÑÑÑгиÑеÑкÑÑ Ð¾Ð±ÑабоÑÐºÑ ÑанÑ, оÑÑÑÑе кÑÐ°Ñ ÐºÐ¾ÑÑнÑÑ Ð¾Ñломков ÑпиливаÑÑ Ð¿ÑоволоÑной пилой или ÑкÑÑÑваÑÑ ÐºÐ¾ÑÑнÑми ÑипÑами. Ðз ÑÐ°Ð½Ñ ÑÑаÑелÑно ÑдалÑÑÑ Ð¸Ð½Ð¾ÑоднÑе Ñела и вÑе ÑвободнÑе коÑÑнÑе оÑколки. ÐÑли пÑи пеÑеломе наÑÑжного подвздоÑного бÑгÑа в Ñане оÑÑаÑÑÑÑ ÐºÐ¾ÑÑнÑе оÑколки, Ñо ÑÑо пÑÐ¸Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ðº обÑÐ°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ñеков гнойного ÑкÑÑÑдаÑа вниз к бедÑÑ Ð¸ к ÑазвиÑÐ¸Ñ ÐºÐ°ÑиеÑа на знаÑиÑелÑном ÑаÑÑÑоÑнии.

ÐÑименÑÑÑ ÑÑедÑÑва, ÑÑкоÑÑÑÑие заживление пеÑеломов.

ÐÐ¾Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð¹ маÑеÑиал по Ñеме:

Источник

ВВЕДЕНИЕ.

В практике ветеринарных врачей, особенно хирургов, переломы костей таза редкостью не являются. Имеется ряд методик лечения таких переломов, что требует грамотного подхода к тому или иному случаю. При этом следует помнить, что в ветеринарной практике показания к остеосинтезу костей таза имеют определенные отличия от медицинских основ.

Причины переломов костей таза у кошек и собак:

В ветеринарной клинике “Перспектива-вет” для наблюдения, мы исследовали 24 животных (12 собак и 12 кошек) с переломами костей таза. Причины переломов у этих животных были следующие:

-падения с высоты (собаки – 1 голова, 8,3%; кошки – 9 голов, 75%);

-дорожно-транспортные происшествия (собаки –8 голов, 66,6%; кошки – 2 головы, 16,66%);

-прочие травмы (удары, покусы и т.д.) (собаки – 2 головы, 16,6%; кошки – 1 голова, 8,33%)

-патологические переломы на фоне основного заболевания (например, при остеосаркоме) (собаки – 1 голова, 8,3%; кошки – 0 голов, 0%)

Классификация переломов костей таза у собак и кошек.

- Переломы тела одной из костей таза: подвздошной, седалищной, лонной.

- Расхождения по лонному симфизу;

- Крестцово-подвздошные расхождения (вывихи);

- Переломы вертлужной впадины;

- Переломы подвздошного или седалищного бугров;

- Смешанные переломы (сочетающие несколько повреждений костей таза).

- По симметричности переломы костей таза бывают: односторонними и двусторонними.

Клинические признак и сопутствующие осложнения при переломах костей таза у животных.

При односторонних переломах чаще всего отмечается односторонняя хромота или животное отказывается стоять. При двусторонних переломах, особенно, если они захватывают области максимальной нагрузки, то животное не в состоянии стоять или ходить. При пальпации области таза и крестца болезненность проявляется в большей или меньшей степени в зависимости от характера и локализации перелома. Отсутствие опоры на конечность с резкой болью в тазобедренном суставе при пассивных движениях, часто бывает связано с переломами вертлужной впадины. В некоторых случаях можно отметить асимметрию тазового отдела. Сильная и постоянная болезненность нередко служит признаком крестцово-подвздошного расхождения и может быть результатом повреждения нервных корешков в пояснично-крестцовом сплетении.

Сопутствующими осложнениями при переломах костей таза являются:

– повреждения мочевого пузыря;

– повреждения уретры;

– травмы влагалища;

– повреждения прямой кишки;

– повреждения периферийных нервов;

– разрывы промежности;

– стеноз тазового канала.

При наличии тех или иных осложнений могут возникать следующие признаки: кровянистые выделения из прямой кишки, из мочеполового канала, из влагалища; нарушения чувствительности на тазовых конечностях; затрудненная, болезненная дефекация и мочеиспускание. Стеноз тазового канала у самок, впоследствии, может стать причиной патологических родов.

Диагностика переломов костей таза у домашних животных.

Сбор анамнеза и клиническое обследование играют немаловажную роль в диагностике переломов костей таза. Окончательный диагноз подтверждают рентгенологическим исследованием. Но не стоит забывать, что в определенных случаях требуются дополнительные методы, такие как неврологическое, ректальное обследования.

Неврологическое обследование животных требуется, как правило, при подозрении на повреждение седалищного нерва или нервных корешков в пояснично-крестцовом сплетении. При травме седалищного нерва чаще наблюдается парез, что может проявляться волярной флексией и снижением чувствительности по задней поверхности бедра. При повреждении нервных корешков в пояснично-крестцовом сплетении исследуют глубокую чувствительность на пальцевых суставах или пальцевых сухожилиях.

Ректальное обследование проводят при подозрении на травму прямой кишки и при стенозе тазового канала.

Рентгенологическое исследование при переломах костей таза является основным и относительно доступным методом. При выполнении этого исследования необходимо выполнить ряд обязательных условий:

животное должно быть седировано (успокоение при помощи лекарственных препаратов) или находится под наркозом, т.к. любой перелом костей таза сопровождается сильной болью;

обязательным является выполнение как минимум двух снимков в двух взаимно перпендикулярных проекциях: прямой (вентродорсальной – животное лежит на спине) и боковой (латеральной – животное лежит на правом или левом боку).

Не редко при переломах таза приходится делать снимки с рентгеноконтрастными веществами (препараты йода). Цистография и уретрография – это рентгенологическое исследование, при котором рентгеноконтрастное вещество вводят в мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. Такое исследование необходимо проводить, если после перелома таза возникли подозрение на травму этих органов.

При проведении рентгенологического исследования не стоит ограничиваться только исследованием костей таза, обязательным будет и обзорный снимок брюшной полости (для исключения возможных травм органов, расположенных там).

Лечение переломов костей таза у кошек и собак.

При лечении переломов костей таза используют консервативные или хирургические методы.

Хирургическое лечение переломов.

Из 24 исследуемых животных строгие показания к оперативному вмешательству были у 6 пациентов (2 кошки, 4 собаки). Показания заключались в следующем:

– перелом вертлужной впадины (централная часть) (2 собаки) (рис. 1);

– вероятность развития стеноза тазового канала на фоне двустороннего перелома всех костей таза с сильным смещением (2 кошки);

– односторонний перелом вертлужной впадины с сильным односторонним смещением подвздошной, лонной, седалищной костей и двусторонний вывих крестцово-подвздошного сочленения с непрекращающейся болью (1 собака) (рис. 2);

– повреждение прямой кишки костными отломками седалищной кости (1 собака).

Также следует отметить другие повреждения, которые не встречались у исследуемых животных, но требующие хирургического лечения:

– травмы мочевого пузыря, уретры, влагалища, седалищного нерва;

– открытые переломы (чаще всего в области промежности).

Переломы вертлужной впадины лечатся хирургическим методом при смещении костных отломков. Существует несколько методов при данной патологии: фиксация закругленной пластинкой; фиксация шурупами/спицами со стягивающей проволокой (для небольших собак и кошек); артропластика тазобедренного сустава или эндопротезирование (при невозможности нормальной репозиции, при оскольчатых переломах или при большой вероятности развития артроза).

Стеноз тазового канала больше распространен у кошек. Впоследствии может осложняться запорами и патологией родов. При подозрении на развитие данной патологии лучше произвести репозицию отломков в свежем случае. В дальнейшем, после неправильного срастания костей, их репозицию произвести практически невозможно, что требует применения довольно травматичных оперативных методов: симфизарной остеотомии либо резекции вентральной тазовой кости. Последние две операции рекомендуется делать не позднее 6-ти месяцев после травмы, т.к. длительное и хроническое растяжение толстого отдела кишечника может привести к его нейромышечному поражению и дисфункции.

Вывих крестцово-подвздошного сочленения, сопровождающийся сильной и непрекращающейся болью требует оперативного лечения с использованием стягивающих винтов или трансподвздошного штифта.

Консервативное лечение переломов костей.

Большинство животных (около 75%) выздоравливают после консервативного лечения. (Denny, 1978). В нашем случае 18 исследуемых пациентов (что тоже соответствует 75%) выздоровели без хирургического лечения. У этих 18-ти животных встречались следующие травмы:

– односторонний перелом подвздошной кости (1 собака, 2 кошки) (рис. 1);

– односторонний перелом подвздошной, седалищной костей и двусторонний перелом лонных костей (1собака) (рис. 2);

– двусторонний перелом седалищных костей, односторонний перелом лонной, подвздошной костей с крестцово-подвздошным вывихом (3 кошки);

– односторонний перелом лонной, седалищной костей (2 собаки);

– односторонний перелом подвздошной, седалищной кости с крестцово-подвздошным вывихом и разрывом по лонному симфизу (2 собаки, 2 кошки);

– односторонний перелом седалищной кости (1 собака);

– односторонний перелом седалищной, подвздошной костей с противоположных сторон и двусторонний перелом лонных костей (1 собака, 3 кошки) (рис.3).

Полное выздоровление наступало, в среднем, через 3 – 4 недели, максимум, через 5 – 8 недель. Первые улучшения возникали в среднем через 7 – 14 дней, в зависимости от сложности перелома, веса животного. Быстрее выздоравливали кошки, а дольше собаки, особенно крупных, рыхлых пород. Из 18-ти животных, после выздоровления, незначительное изменение походки сохранилось у 3-х собак породы среднеазиатская, немецкая овчарки и лайка. Признаков хромоты у животных не наблюдалось.

Консервативное лечение состоит, в основном, в соблюдении режима покоя в клетке от 2-х до 8-ми недель. Также следует контролировать частоту мочеиспускания, дефекации, а по мере заживления и уменьшения болевых симптомов надо помогать животному вставать на лапы, ходить, для чего можно использовать поддерживающую повязку. Консервативное лечение больше всего подходит при переломах, не затрагивающих области таза, подверженные наибольшей нагрузке. К таким областям относятся:

– крыло подвздошной кости;

– лонная кость;

– седалищная кость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что выбор метода лечения должен быть подобран таким образом, чтобы «лечение не было горше самой болезни». При этом надо понимать, что применение хирургического лечения там, где можно обойтись консервативными методами, на положительном результате не сказывается. Также нельзя забывать, что обширная репозиция костных отломков при хирургическом лечении может привести к более серьезным проблемам, чем сам перелом, особенно, в тех местах, где анатомически расположены нервы и нервные сплетения (медиальная сторона подвздошной кости, латеральная область седалищной кости, крестцово-подвздошное сочленение, каудальная сторона лонной кости с запертым отверстием и др.). Однако, при ряде сложных, смешанных, двусторонних переломах; переломах вертлужной впадины хирургический метод быстрее восстанавливает опороспособность тазовых конечностей, особенно, у крупных, тяжелых и рыхлых пород собак и в этом случае является предпочтительным. Поэтому, выбирая тот или иной метод лечения, надо учитывать много факторов (например, вид, пол, порода, вес животного, характер перелома, сроки реабилитации, травматизм операции и т.д.) и останавливаться на том лечении, у которого «плюсов» будет больше, чем «минусов».

Белов Михаил Викторович

Кандидат ветеринарных наук, директор ветеринарной клиники “Перспектива-вет”.

Источник