Переломы стержни

Через 10 месяцев врач может удалить крепежные элементы с прооперированного участка. К этому времени костная ткань полностью восстанавливается, а суставы функционируют достаточно хорошо. Спустя еще две недели пациент может выполнять привычные физические нагрузки и жить обычной жизнью.

Суть остеосинтеза: что это за процедура

При остеосинтезе костные обломки фиксируются специальной металлоконструкцией. Это необходимо для того, чтобы поврежденная кость срослась быстро, правильно и надежно.

Самое главное для успешного заживления перелома — сохранить кровоснабжение обломков кости. При травме кровоток уже нарушен, а любая хирургическая операция только усугубляет положение. Остеосинтез позволяет сохранить кровоток, обеспечивает хорошую фиксацию, и при этом не является травматичной процедурой. В некоторых случаях его можно проводить, не делая дополнительных разрезов вдоль линии перелома.

При операции используют два метода фиксации:

- Шинирование. При наложении шины именно на нее ложится основная силовая нагрузка, а обломки кости уже не могут сохранять подвижность. В качестве шины используют импланты — пластины или штифты, а также аппараты внеочаговой фиксации. Когда это необходимо, врач устанавливает фиксатор, который допускает скольжение обломков кости вдоль импланта (интрамедулярный штифт) или зафиксирует их в определенном положении. При производстве имплантов используют нержавеющую сталь, титановые сплавы, аутокость и гомокость, а также полимерные рассасывающиеся материалы. При осевой нагрузке жесткость металлических имплантов такая же, как у костной ткани, но при сгибании и скручивании имплант может деформироваться.

- Компрессия. Компрессионные пластины стягиваются при помощи специальных шурупов перпендикулярно поверхности излома. При этом методе используют аппараты внеочаговой фиксации и стягивающие петли. Так костные осколки фиксируются в состояние плотного контакта, но без излишнего натяжения.

Область применения остеосинтеза

Метод остеосинтеза хорошо зарекомендовал себя при травмах следующих участков тела:

- зоны надплечья, плечевого сустава, плеча и предплечья;

- локтевого сустава;

- тазовых костей;

- ключицы;

- тазобедренного сустава;

- голени и голеностопа;

- бедра;

- кисти;

- стопы.

Показания к остеосинтезу

Неосложненные переломы не требуют проведения остеосинтеза, ведь костная ткань хорошо восстанавливается и при консервативном клиническом лечении под наблюдением специалиста.

Показания к проведению операции могут быть абсолютными — в том случае, когда остеосинтез необходим, чтобы сохранить здоровье и качество жизни пациента, и относительными.

Абсолютными показаниями являются переломы:

- локтевого отростка, с травмой сустава и суставной сумки;

- надколенника;

- шейки бедра со смещением осколков;

- пяточного сустава;

- голеностопа;

- стопы;

- берцовой и большеберцовой кости;

- ключицы.

Остеосинтез будет показан при травмах, которые невозможно вылечить консервативными методами и если врачам сложно устранить смещение костных осколков. Абсолютными показаниями являются переломы, при которых травмированы сосудистые связки, есть угроза повреждения тканей, нервных окончаний или сосудов.

Врач может использовать остеосинтез, если при консервативном лечении произошло неправильное срастание перелома или образовался ложный сустав.

Относительные показания для остеосинтеза:

- желание пациента сократить сроки выздоровления. Чаще всего это необходимо профессиональным спортсменам или военнослужащим;

- незначительное количество костных обломков;

- сильный болевой синдром при неправильном срастании перелома;

- ущемление нервов в ходе срастания перелома;

- переломы, заживление которых происходит долго и тяжело.

Противопоказания к проведению остеосинтеза:

- состояние шока;

- политравма (большое число повреждений);

- воспалительные заболевания травмированного участка тела;

- остеомиелит;

- заболевания костей – туберкулез, онкологическое поражение (также вторичные метастазы кости);

- флегмоны и абсцессы в месте предстоящей операции;

- тяжелое поражение нервной системы, органов дыхания, хронические заболевания других органов и систем;

- артрит суставов в области операции;

- онкологические заболевания крови;

- возраст пациента старше 70–75 лет.

Виды остеосинтеза

В зависимости от времени, прошедшего с момента травмы до операции, остеосинтез делится на 2 типа:

- Первичный. В этом случае «собрать» кость при помощи имплантов удается в первые 12 часов после получения травмы.

- Отсроченный. Если операция проводится спустя 12 часов после травмы.

Если был проведен отсроченный остеосинтез, это не означает, что помощь «запоздала» или что время упущено. Какой вид операции будет предпочтительнее именно для каждого случая, решает врач.

По видам доступа к травмированной кости операция может быть:

- Малоинвазивной — когда крепежные элементы можно ввести через небольшие разрезы. Так пациент легче перенесет операцию, а реабилитационный период сократится.

- Открытой. В этом случае на месте перелома делают операционный разрез.

По месту, куда накладывается крепеж, остеосинтез бывает:

- Наружный.

- Дистракционно-компрессионный. В этом случае на место перелома врач устанавливает аппарат с наружной фиксацией.

Ультразвуковой. В этом случае при остеосинтезе используют аппараты УЗ. Это гарантирует быструю фиксацию костей благодаря заполнению поврежденных каналов кости биополимерным конгломератом.

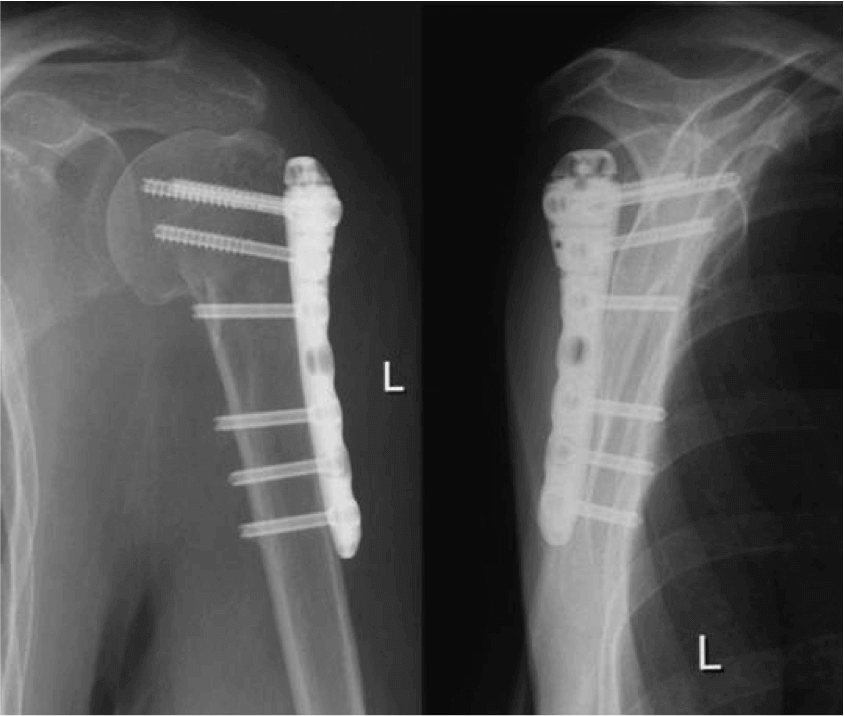

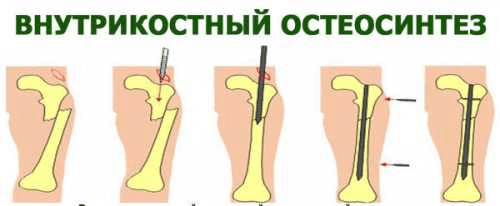

При погружном методе остеосинтеза применяются следующие техники проведения операции:

- интрамедуллярная, когда крепежная спица или шифт устанавливается в спинномозговой канал;

- накостная, когда пластины крепятся к кости снаружи;

- чрескостная, когда крепеж охватывает кость в месте перелома;

- пересадка костной ткани, когда в качестве фиксатора используется кость пациента.

Устаревший метод остеосинтеза — операция по Веберу, когда обломки кости врач фиксирует металлическими спицами и проволокой.

Какая именно операция будет проведена пациенту, решает врач. Решающее значение будут иметь данные томографии или рентгеновского снимка места травмы.

Челюстно-лицевой остеосинтез

В челюстно-лицевой хирургии при помощи остеометаллосинтеза можно устранить:

- врожденные дефекты лица или челюсти;

- последствия травм, переломов костей черепа;

- деформации костей.

Также можно изменить форму челюсти. Для этого должны быть изготовлены специальные ортодонтические конструкции. Затем врач установит их на проблемные зоны по методике краевого прилегания.

Остеосинтез при помощи ультразвука

При ультразвуковом остеосинтезе костные участки склеивают между собой при помощи ультразвука. Метод основан на явлении адгезии – межмолекулярном взаимодействии в поверхностном слое тканей. За счет адгезии происходит сцепление разнородных поверхностей тел.

При этом между обломками кости хирург размещает специальную мономерную смесь. Электрический генератор создает электромагнитные колебания, которые специальный прибор преобразует в ультразвук и направляет в зону перелома.

Мономерная костная смесь меняет свою структуру и создает конгломерат, крепко сваривающий обломки кости. При этом образуется прочный шов, сравнимый с тем, что остается при работе сварочного аппарата.

Таким образом поры и каналы слома кости заполняет биополимерный конгломерат. И между поврежденными элементами возникают надежные механические связи.

Однако ультразвуковой остеосинтез может провоцировать развитие атрофических процессов в тканях, соприкасающихся с полимером. Поэтому метод не может быть рекомендован пациентам с тяжелыми травмами и слабым иммунитетом.

Реабилитационный период

Для того, чтобы пациент максимально быстро восстановил качество жизни, реабилитационные мероприятия важно начинать на 2–3 день после того, как проведен остеосинтез. Какими они будут и как долго продлятся, определяет врач. При этом он учитывает:

- насколько сложен перелом;

- насколько сложна проведенная операция и какие конструкции были использованы;

- где находится повреждение;

- возраст, психологическое и физическое состояние пациента;

- насколько быстро идет процесс восстановления здоровья.

Программа реабилитации включает в себя физиотерапию, лечебную физкультуру, занятия в бассейне, психологическую адаптацию, возвращение трудовых навыков, массаж, полноценное питание. Пациент гораздо быстрее вернется к привычному образу жизни, если откажется от вредных привычек, даст себе возможность отдохнуть и больше времени начнет проводить на свежем воздухе.

Время реабилитации можно разделить на несколько этапов:

- Ранний. Он продолжается 2–3 недели после остеосинтеза. Далее возможна выписка пациента из стационара.

- Ближайший послеоперационный. Его проводят в последующие 2–3 месяца после операции.

- Поздний послеоперационный. Временные рамки этого этапа — 3–6 месяца с момента остеосинтеза;

- Период восстановления функций. Наступает после шестого месяца с момента операции.

После остеосинтеза пациент от 2 до 5 дней должен находиться в состоянии покоя. Организм привыкает к своему новому состоянию, место операции отекает. Справиться с неприятными ощущениями помогают обезболивающие препараты и врачебный уход. Вакуумный дренаж с места операции удаляют спустя 2 дня, швы снимают на 8–14 день, в зависимости от того, на каком участке проведена операция.

Уже с 3 дня необходимо начинать двигать прооперированной конечностью. Сначала это может быть статическое напряжение, потом — лечебная гимнастика. Это позволит улучшить ток лимфы и крови. Риск возникновения осложнений при этом уменьшается.

Сначала врач сам помогает пациенту согнуть и разогнуть конечность, выполнить вращение. Затем день ото дня нагрузку необходимо увеличивать, а в случае операции на суставах ноги ее нужно выполнять на тренажерах.

Излишняя нагрузка может привести к образованию костных мозолей. Поэтому осваивать дополнительные движения без разрешения врача запрещено.

При реабилитации пациента хорошо зарекомендовали себя:

- Лечебный массаж. Может проводиться только после дуплексного сканирования вен и исключения подозрения на тромбоз.

- Физиотерапия: КВЧ-терапия, ультразвук, электрофорез, УФ-облучение, индуктотермия, диатермия, грязелечение, парафиновые аппликации, магнитотерапия, электромиостимуляция. Лечебные процедуры могут быть назначены с третьего дня после операции.

- Занятия в бассейне. Приступать к их выполнению следует не раньше, чем спустя месяц после остеосинтеза, продолжительность занятия не должна превышать 30 минут. Важно, чтобы пациент погружался в воду до такого уровня, чтобы прооперированный участок не испытывал дискомфорта.

Социально-бытовая реабилитация. Пациенту необходимо заново учиться выполнять привычные бытовые задачи — при помощи специальных приспособлений и с учетом ограничений, постоянных или временных. Иногда приходится осваивать новую профессию, если это необходимо для сохранения здоровья и чтобы исключить возможность получения аналогичной травмы. Выработка новых привычек и освоение навыков дают хорошие результаты — после операции человек может жить полноценно и качественно.

Источник

Этапы и техника остеосинтеза при переломах костей голени

а) Показания для остеосинтеза переломов костей голени:

– Относительные показания: переломы со значительным повреждением мягких тканей, открытые переломы I и III типов, оскольчатые переломы, инфицирование места перелома и инфекция несращенного перелома с тяжелым сопутствующим вовлечением сустава (возможно применение внешнего навесного фиксатора).

– Альтернативные операции: внутренняя фиксация.

б) Предоперационная подготовка. Предоперационное обследование: оцените двигательную функцию, чувствительность и кровоснабжение конечности.

в) Специфические риски, информированное согласие пациента:

– Ослабление/потребность в коррекции выравнивания

– Инфекция раневого канала от винта (5-10% случаев)

– Изменение способа лечения

г) Обезболивание. Местное, региональное или общее обезболивание.

д) Положение пациента. Лежа на спине, возможно использование электроннооптического усилителя изображения.

е) Оперативный доступ. Передний для наложения одностороннего фиксатора.

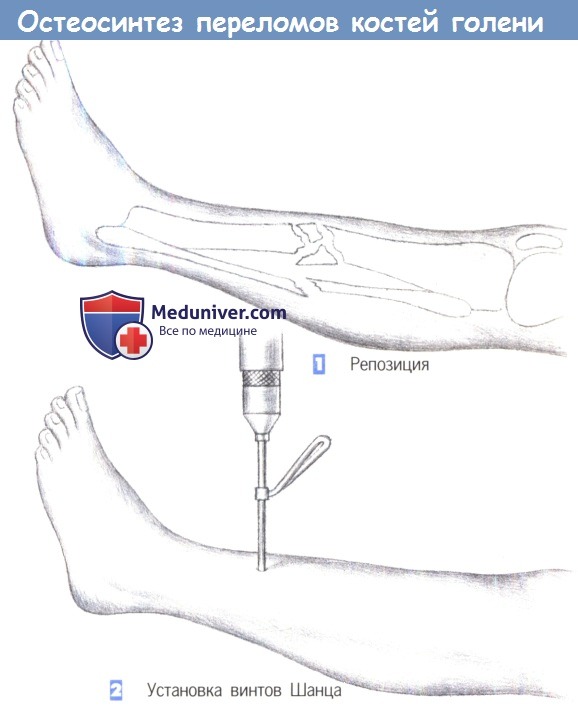

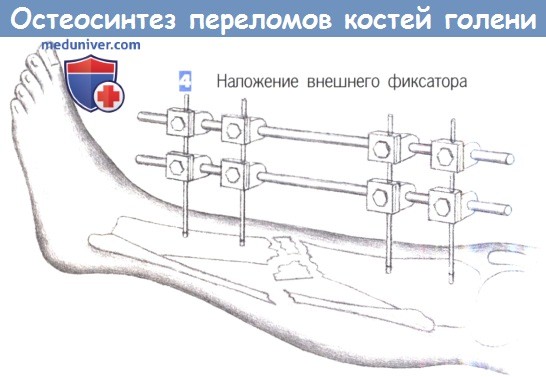

ж) Этапы операции:

– Репозиция

– Установка винтов Шанца

– Направление сверления

– Наложение внешнего фиксатора

з) Анатомические особенности, серьезные риски, оперативные приемы:

– Начните сборку с самых удаленных от перелома винтов.

– Предупреждение: избегайте мальротации.

– Фиксируйте винты Шанца в противоположном кортикальном слое.

– В длинных костях должны быть созданы четыре точки надежной кортикальной фиксации с каждой стороны перелома (то есть, по крайней мере, два винта должны быть вкручены в каждый главный фрагмент, и, по крайней мере, три – в бедренную кость).

– Стабильность можно увеличить созданием тяги на винтах Шанца и путем сборки двухъярусной стержневой системы в продольной оси.

– При многоуровневых переломах возможно применение конструкции, перекидывающейся через сустав.

– В области перелома возможно применение техники фиксации кости.

и) Меры при специфических осложнениях. Инфекция раневого канала от винта: удалите винт Шанца, выполните кюретаж просверленного отверстия, введите новый винт в другом месте.

к) Послеоперационный уход после остеосинтеза переломов костей голени:

– Медицинский уход: ежедневная проверка выходных отверстий винтов и положения оси, возможен рентгенологический контроль.

– Активизация: сразу же, без перенесения веса на поврежденную конечность.

– Период нетрудоспособности: зависит от общей ситуации.

л) Этапы и техника остеосинтеза переломов костей голени:

1. Репозиция

2. Установка винтов Шанца

3. Направление сверления

4. Наложение внешнего фиксатора

1. Репозиция. Применение внешней фиксации показано в случаях обширного повреждения мягких тканей, при оскольчатых переломах или переломах с дефектами кости, а также при инфицировании несращенного перелома. Цель операции заключается во введении не менее двух винтов Шанца или стержней Штейнманна в каждый (главный) фрагмент.

Стержни Штейнманна используются для рамочных фиксаторов. В данном случае односторонняя фиксация иммобилизацией достигается введением двух винтов Шанца в каждом фрагменте.

2. Установка винтов Шанца. Винты Шанца вводятся под рентгенологическим контролем. Отверстие для винта предварительно просверливается через маленький разрез кожи, сверлами различных размеров (3,2 мм, 3,6 мм, 4,5 мм). Для достижения лучшей стабильности оказалось эффективным вкручивать винты Шанца под углом около 15° друг к другу.

3. Направление сверления. Сверление начинается на переднем крае большеберцовой кости и примерно на этом же уровне достигается противоположный кортикальный слой (а). После предварительного сверления винт Шанца вкручивается вручную с использованием стандартной техники (б). Проходить сквозь мягкие ткани следует только с одной стороны.

4. Наложение внешнего фиксатора. После вкручивания последнего винта может быть наложен фиксатор. Необходимо соблюдать осторожность для предотвращения смещения большеберцовой кости. При наличии обширного раздробления следует избегать как компрессии, так и дистракции.

– Также рекомендуем “Этапы и техника операции при переломе медиальной лодыжки”

Оглавление темы “Техника операций при травме”:

- Техника репозиции шейки бедра динамическим бедренным винтом

- Этапы и техника остеосинтеза диафиза бедра штифтом

- Этапы и техника протезирования головки бедренной кости

- Этапы и техника остеосинтеза диафиза бедра пластиной

- Этапы и техника операции при переломе надколенника

- Этапы и техника остеосинтеза большеберцовой кости штифтом

- Этапы и техника остеосинтеза при переломах костей голени

- Этапы и техника операции при переломе медиальной лодыжки

- Этапы и техника операции при переломе латеральной лодыжки

- Этапы и техника операции при разрыве малоберцовой связки

- Этапы и техника операции при разрыве ахиллова сухожилия

Источник

Содержание статьи

Переломы костей представлены тяжелыми травмами с нарушением структуры костной ткани. Повреждения появляются в момент падения или силы, по интенсивности превышающего характеристики прочности данной кости, или при ухудшении минерального состава в результате болезни. Выраженность и разнообразие симптомов зависит от характера и числа травмированных костей. Повреждения такого типа осложняются потерей крови, болевым шоком и требуют длительного восстановления, чтобы вернуть человека к привычной жизни.

Характеристика и механизм появления

Кость человека состоит из органических и неорганических соединений. Органическая составляющая представлена коллагеном и отвечает за эластичность костной ткани. Минеральные вещества занимают большую часть от общей массы и включают кальций, фосфор и другие микроэлементы.

При правильном соотношении костная ткань обладает гибкостью и прочностью, что наиболее выражено в молодом возрасте.

Чтобы произошло полное или частичное разрушение кости, прилагается немалая сила. Травматическое воздействие должно превышать предел прочности костной ткани. Распространенный тип повреждения имеет множество предпосылок от падения до ранения из огнестрельного оружия. Наиболее опасными считаются переломы нескольких костей, которые сочетаются с открытыми ранами и ожогами.

Иногда травме предшествует нарушение метаболизма костных составляющих и дисбаланс минеральных элементов. В этом случае кости становятся хрупкими и ломаются гораздо чаще. Патологическая перестройка кости может быть вызвана рядом болезней или появиться у людей пожилого возраста, костная ткань которых постепенно истончается и стареет.

Отличительным признаком патологического перелома костей является его этиологические особенности. Он возникает без силового воздействия или при легком травмировании. Кроме того, еще до повреждения человек испытывает боль и неприятные ощущения в месте будущего перелома.

Причины появления

Непосредственной причиной нарушения структуры кости является силовое воздействие, которое способно ее разрушить. Для молодых людей угрозу представляет падение или прямой удар, в пожилом возрасте нарушение целостности происходит при незначительном характере травмы. Виной всему патологический процесс, снижающий характеристики прочности костной ткани.

Тяжелые повреждения могут появиться в результате:

- прямого удара;

- падения;

- во время аварии на дороге;

- стихийных бедствий – землетрясения;

- крупных техногенных катастроф – обрушение дома, авария на производстве.

Помимо травматического фактора, большую часть причин, вызывающих переломы костей, занимает негативное влияние патологического процесса. Хрупкость кости развивается по следующим причинам:

- дефицит минеральных соединений при остеопорозе;

- воспалительное поражение с гнойно-некротическим процессом – остеомиелит;

- наследственные патологии, когда костная ткань замещается хрящевой;

- размягчение кости – остеомаляция;

- плохо зажившая застарелая травма;

- инфекционное поражение – туберкулез;

- злокачественные новообразования.

Косвенное влияние на структуру оказывают эндокринные патологии (сахарный диабет, нарушения работы щитовидной железы), а также никотин, который вызывает спазм сосудов и нарушение кровоснабжения.

Разновидности переломов костей

Повреждения костей различаются по многим показателям, которые объединены в большую классификацию переломов.

Первоначально различают врожденные и приобретенные переломы костей. Врожденный являются дефектом, который появляется в момент внутриутробного развития, к приобретенным относятся травмы, полученные под влиянием внешнего насилия или заболевания.

Типы переломов костей, появившихся под влиянием провоцирующих факторов:

- травматический – при влиянии механической силы во время аварий с участием любого вида транспорта, происшествиях на рабочем месте и других катастрофах;

- паталогический – при остеомиелите, кистах, метастазах.

Одновременно с костью разрушению подвергаются и близлежащие ткани – мышцы, кожа, сосуды, нервы. По типу повреждения различают:

- Открытые травмы, которые характеризуются нарушением целостности кожного покрова. Сообщение с окружающей средой подвергает раневую поверхность риску присоединению инфекционного фактора. Поэтому любой открытый перелом костей принято считать бактериально-загрязненным.

- Закрытые травмы могут сопровождаться небольшими порезами и царапинами.

Обособленную группу занимают огнестрельные повреждения. Они бывают пулевые, оскольчатые, миновзрывные, шариковые. По степени травмы:

- полные – кость разделена на два фрагмента;

- неполные – разлом расположен не по всей длине костного образования (трещины, надломы).

Локализация разрушения по длине кости бывает разной, в зависимости от нахождения линии переломы костей различают:

- Эпифизарные расположены на костях кости. Чаще всего это внутрисуставные травмы, которые поддаются только хирургическому лечению, могут осложниться контрактурой или анкилозом.

- Метафизарные локализуются около суставов, чаще всего относятся к вколоченным, что затрудняет правильную диагностику.

- Диафизарные – самые распространенные, линия разлома находится на теле трубчатой кости.

Учитывая направление перелома, встречаются прямые, косые, поперечные, винтообразные переломы костей. Травма со смещением характеризуется сдвигом отломков кости, который бывает:

- первичным – появляется под влиянием травмирующего агента;

- вторичным – после рефлекторного воздействия мышц, которые растягивают отломки в разные стороны, причем, чем больше вокруг мышечной ткани, тем более выражено смещение.

В травматологии существует понятие стабильный и нестабильный перелом. Стабильное повреждение имеет четкую линию разлома кости, нестабильное (косые, винтообразные) всегда сопровождается смещением.

С учетом направленности и этиологии травмирующей силы:

- При сгибании – перелом кости в месте чрезмерного растяжения.

- От сдвига – во время приложения силы к одной кости, она упирается в другую и разрушает ее.

- При вращении – в большинстве случаев страдает голень, когда туловище разворачивается, а ступня остается зафиксированной на одном месте.

- От резкого сокращения мышц – чаще происходит полное отделение пяточного бугра, внутренней лодыжки.

По количеству вовлеченных костей – единичные и множественные травмы. Кроме того перелом может осложняться большой кровопотерей, травматическим шоком, инфицированием с развитием остеомиелита, общего заражения крови. Такие повреждения называют осложненными.

Клинические проявления

Симптомы при травме с разрушением кости проявляются с разной выраженностью, которая зависит от места расположения, количества вовлеченных костей и степени повреждения окружающих тканей. Большая группа признаков делится на косвенные, которые встречаются и при других видах травм, и абсолютные, характерные только для переломов костей.

К относительным признакам относят:

- пронзительная боль при пальпации поврежденного участка;

- гематома – подкожное кровоизлияние может пульсировать, что говорит о продолжающемся кровотечении;

- деформация конечности;

- двигательная дисфункция.

Достоверные симптомы перелома костей:

- появление подвижности вне сустава;

- укорочение поврежденной конечности;

- при осмотре видны острые края кости, торчащие из раны при открытых травмах или под кожей;

- хруст от трения костных отломков (крепитация) при пальпации.

При определении типа травмы следует помнить, что чрезмерное физикальное воздействие в месте перелома может спровоцировать вторичные осложнения.

Диагностика перелома костей

Визуальное обследование и жалобы пациента позволяют поставить предположительный диагноз. Подтвердить возможный перелом можно только после объективной оценки результатов рентгенографического обследования. На снимке видны степень и выраженность повреждения. Внутрисуставные травмы определяются в ходе компьютерной томограммы или при использовании ядерно-магнитного резонанса (МРТ). Точное определение вида травмы и сопутствующих повреждений влияет на дальнейшую тактику лечения.

Доврачебные действия

На месте происшествия после оценки общего состояния важно провести грамотные манипуляции, чтобы снизить интенсивность боли и не допустить повреждения мягких тканей.

Алгоритм действий:

- В первую очередь необходимо вызвать скорую помощь. Если такой возможности нет, транспортировкой придется заняться самостоятельно.

- При наличии кровотечения, его останавливают, рану закрывают стерильной салфеткой.

- Для перевозки больного укладывают на ровную поверхность, не двигая травмированную область. При признаках перелома позвоночника, пострадавшего перевозят на жестком щите.

- Покой обеспечивают иммобилизацией подручными средствами. Используют палки, лыжи, зонт, картон, или аккуратно фиксируют больную нижнюю конечность к здоровой ноге или руку к туловищу. Следует помнить, что обездвиживать необходимо суставы, расположенные выше и ниже травмы.

- Дать обезболивающее средство – Кетанов, Баралгин.

Чтобы не вызвать вторичных осложнений, для безопасного перекладывания больного на носилки или в транспортное средство, потребуется не менее трех человек. Во избежание дополнительного травмирования не нужно пытаться освободить поврежденную часть от обуви или одежды, при необходимости ткань разрезают.

Методы лечения

После госпитализации пациенту оказывается первая врачебная помощь. Травматолог проводит первичную обработку раны, удаляет некротические участки кожи и накладывает асептическую повязку. После получения результатов рентгенографии выстраивается дальнейшая врачебная тактика. К классическим способам терапии при переломах относятся репозиция отломков, лечебная иммобилизация и восстановительная терапия.

Репозиция

Данный этап предназначен для сопоставления отломков костей в правильном положении. Перед манипуляцией больную проводится местная или общая анестезия. Существует два способа репозиции:

- одномоментная – выполняется ручным или аппаратным методом;

- длительная – вытяжение, аппараты чрезкожного остеосинтеза.

Выбор методики зависит от тяжести перелома, количества времени, прошедшего после травмирования, степени повреждения окружающих тканей и общего функционального состояния больного. Репозицию не проводят при сильном отеке, неудовлетворительном состоянии кожного покрова (некротические участки, ожоговые травмы).

Лечебная иммобилизация

Переломы костей лечатся соединением разрушенного участка на время сращения поврежденных участков. В травматологической практике существуют четыре метода иммобилизации:

- скелетное вытяжение с постепенным увеличением груза;

- фиксация повязкой из гипса или полимерных бинтов;

- внутриочаговый остеосинтез – медицинская металлоконструкция, которая крепится с задействием очага разрушения;

- внеочаговый метод – когда остеосинтез не задевает место повреждения.

Хирургическое лечение

Часто при переломах костей используется хирургическое лечение. Возможность оперативного лечения ускоряет сроки выздоровления пациента. Противопоказаниями к проведению операции является:

- шоковое состояние пациента;

- сердечно-сосудистая недостаточность в стадии декомпенсации;

- при тяжелом течении сахарного диабета;

- нарушение дыхательной функции;

- воспалительный процесс в месте перелома;

- не проводится в возрастном промежутке от 10 до14 лет;

- при переломах бедра у лиц с ожирением, а также детям до 6 лет.

Реабилитация

Период восстановительного лечения начинается с момента снятия фиксирующей повязки. Реабилитационные мероприятия при переломах костей делятся на медицинские и социально-адаптивные. Главной целью реабилитации является скорейшее восстановление физиологической функциональности больного.

Методы медицинской реабилитации:

- Обеспечение сбалансированного питания, обогащенного протеином, минералами и витаминами.

- Назначение лекарственных препаратов, улучшающих регенерацию тканей – Актовегин, Милдронат, Полиглюкин.

- Физиотерапевтические процедуры, улучшающие кровоснабжение и питание тканей – ультразвук, электрофорез, магнитотерапия, иглоукалывание.

- Сеансы массажа и лечебной физкультуры. Комплекс упражнений и терапевтическая нагрузка рекомендуется врачом.

- Психологическая помощь для адаптации к особенностям жизни с временным ограничением способностей.

Социальная реабилитация заключается в подготовке комфортных жилищных условий, выработки навыков самообслуживания. С точки зрения трудовой занятости проводится профессиональное переобучение или оборудование условий труда в связи с возможной инвалидизацией.

Профилактика переломов

К предупреждающим мерам относится соблюдение мер безопасности в быту и при выполнении трудовой деятельности, ношение удобной обуви и ограничение увлечением экстремальными видами спорта. Чтобы предотвратить патологические переломы костей, важно правильно питаться и вести активный образ жизни. Наличие хронических заболеваний предполагает своевременное их лечение.

Лицам, в анамнезе которых присутствуют патологии, придающие хрупкость костям, носить профилактические защитные приспособления и использовать средства опоры для самостоятельного передвижения. Если травмы не удалось избежать, с визитом к травматологу медлить нельзя, упущенное время может ухудшить состояние и привести к получению статуса инвалида.

Источник