Переломы при стопе шарко

Стопа Шарко, так же известная как артропатия Шарко – синдром, часто встречаемый у больных со сниженной или утерянной чувствительностью в стопе. Он характеризуется переломами и вывихами костей предплюсны с формированием крайне нестабильной и не опороспособной стопы. Наиболее частой причиной снижения чувствительности (нейропатии) стопы является сахарный диабет, также споровождающийся повреждением мелких артерий, что только усугубляет течение заболевания. Другими причинами нейропатии могут быть поражения спинного мозга, поражения периферических нервов в следствие травмы, алкоголизм, сифилис, лепра, наследственные дегенеративные заболевания нервной системы. У диабетиков стопа Шарко развивается чаще всего после 10-20 лет с момента постановки диагноза. У диабетиков стопа Шарко развивается чаще всего после 10-20 лет с момента постановки диагноза. Jean Martin Charcot – французский терапевт, был первым, кто в 1868 году описал нейропатическую артропатию у пациента со спинной сухоткой – третичным сифилисом.

Стопа Шарко характеризуется переломами и вывихами костей предплюсны с формированием крайне нестабильной и не опороспособной стопы. Наиболее частой причиной снижения чувствительности (нейропатии) стопы является сахарный диабет, также споровождающийся повреждением мелких артерий, что только усугубляет течение заболевания. Другими причинами нейропатии могут быть поражения спинного мозга, поражения периферических нервов в следствие травмы, алкоголизм, сифилис, лепра, наследственные дегенеративные заболевания нервной системы.

Jean Martin Charcot – французский терапевт, был первым, кто в 1868 году описал нейропатическую артропатию у пациента со спинной сухоткой – третичным сифилисом.

В честь этого выдающегося врача и названа стопа Шарко(Charcot). В то время люди с диабетом не жили так долго, как сейчас, по этой причине стопа Шарко тогда встречалась в основном у людей страдающих третичным сифилисом, с поражением нервной системы. Только после появления инсулинотерапии продолжительность жизни диабетиков стала достаточно большой, чтобы успевала сформироваться нейропатия периферических нервов, приводящая к развитию стопы Шарко. Первый случай нейропатической артропатии Шарко описан у диабетика в 1930 году. С тех пор частота встречаемости стопы Шарко у диабетиков неуклонно росла вплоть до настоящего времени. Заболеваемость же сифилисом значительно снизилась после появления антибиотикотерапии, и сейчас встретить человека с артропатией Шарко из-за третичного сифилиса – казуистика.

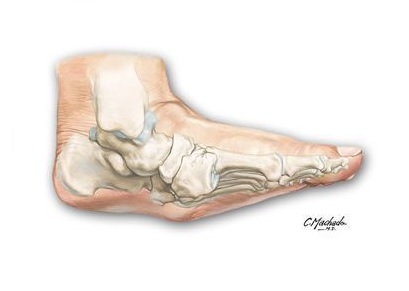

Нейропатия и нарушение микроциркуляции формирующиеся у пациентов длительное время страдающих сахарным диабетом, лепрой, сифилосом, полиомиелитом, алкоголизмом, сирингомиелией предрасполагают к нарушению обмена веществ в тканях нижних конечностей, вызывают резорбцию костной ткани, снижают регенераторный потенциал. Также нейропатия приводит к тому что кости и связки более не могут адекватно воспринимать направление сил сжатия и растяжения которые в норме контролируют и регулируют их рост. Это приводит к повторяющимся микротравмам, переломам и вывихам. Стопа Шарко наиболее часто может включать в себя средний отдел стопы, более редко задний отдел стопы, голеностопный сустав, ещё реже пяточную кость и передний отдел стопы.

Существует три основные стадии стопы Шарко.

Первая стадия заклоючаетсая во фрагментации и деструкции костей среднего отдела стопы. В ряде случаев может произойти полный лизис костей среднего отдела стопы с абсолютно нестабильным передним отделом. Эта стадия сопровождается выраженным отёком, гиперемией вовлеченной области. По этой причине стопа Шарко часто дифференцируется с инфекцией и переломами. Из-за появившейся нестабильности стопа начинает деформироваться. Чаще всего формируется плосковальгусная деформация стопы. На этой стадии лечение направлено на максимальное снижение деструкции костной ткани и предупреждение грубой деформации. Первая стадия занимает от 6 до 12 месяцев.

Вторая стадия – подострая или стадия коалесценции. Во время этой фазы стопа Шарко характеризуется замедлением процессов деструкции. Отёк и гиперемия спадают, боли уменьшаются. Оставшиеся кости стремятся консолидироваться в один блок.

Третья стадия – хроническая или реконструкцииконсолидации. Если деформация которая сформировалась во второй стадии не обеспечивает стабильности опоры при ходьбе рано или поздно адаптивные возможности исчерпываются. Отёк и гиперемия возвращаются, стопа продолжает деформироваться. На этой стадии часто присоединяется инфекция так как на стопе формируются совершенно иные, ненормальные точки опоры.

Часто стопа Шарко диагностируется через несколько недель или даже месяцев после начала симптоматики. Не редки случаи когда пациент обращается за помощью уже на второй или третьей стадии заболевания. Время обращения далеко не всегда влияет на результат так как степень резорбции костной ткани и нестабильности не контролируется лечением.

Стадия | Стадия 0 (начало заболевания) | Стадия 1 (деструкции) | Стадия 2 (коалесценции) | Стадия 3 (ремоделирования) |

Рентгенологические признаки | Нормальные рентгенограммы, на МРТ виден отёк костного мозга и стрессовые переломы | На рентгенограммах видно субхондральную фрагментацию костей, подвывихи, вывихи, стрессовые переломы, деформацию, формирование периартикулярного дебриса. | На рентгенограммах видно формирование костной мозоли, остеосклероз, сращение костных фрагментов и деформацию. | Края костных фрагментов закругляются, становятся более гладкими, плотность костной ткани снижается, приводя к коллапсу суставов и формированию фиброзного анкилоза и усугублению деформации. |

Рентгенологическая картина | | | | |

Клинические проявления | Гиперемия, отёк, отсутствие деформации. | Гиперемия и отёк усиливается, появляется боль и деформация. | Прогрессирование деформации и нестабильности, уменьшение отёка и гиперемии. | Дальнейшее прогрессирование деформаци, уменьшение нестабильности, с формированием тугоподвижной сильно деформированной стопы. |

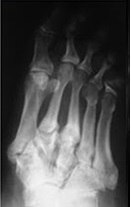

Важно не допустить формирования значительной деформации которую будет сложно устранить во второй фазе заболевания. Первые рентгенограммы могут быть нормальными, но в течение нескольких недель формируется грубо выраженный остеопороз и начинается рассасывание костей, чаще всего среднего отдела стопы, что хорошо видно на динамических рентгенограммах.

После установки правильного диагноза (чаще всего в первой фазе заболевания) лечение сначала направлено на контроль боли, отёка и гиперемии. Вторым важным аспектом является поддержка и стабилизация стопы для предотвращения деформации. Одним из наиболее эффективных видов лечения на этой стадии является полноконтактный гипс.

Гипс накладывается на всю стопу полностью с закрытием пальцев чтобы предотвратить их травматизацию и попадание внутрь посторонних объектов. Вначале потребуется менять гипс регулярно по мере спадения отёка, каждые 4-7 дней, после полного спадения отёка можно увеличить срок между перегипсовками до 2-4 недель. Ношение гипсовой повязки может потребоваться на протяжении всей первой фазы заболевания, то есть 6-12 месяцев. Для пациента это довольно сложный в психологическом плане период, так как требуются постоянные визиты к врачу, но необходимо объяснить ему что по другому с этой проблемой не справиться. После окончания первой фазы если стопа стабилизировалась в удовлетворительном положении изготавливается ортопедическая обувь и индивидуальные ортопедические стельки, также может быть показано ношение полужёсткого ортеза для стабилизации голеностопного сустава.

В случае если деформация всё же сильно выражена, или присутствует выраженная нестабильность – показано оперативное лечение. Наиболее часто применяются остеотомии с артродезом.

В случае если вы имеете дело со стопой Шарко лучше использовать более мощные и надежные фиксаторы, так как порозная кость дает плохую опору и миграция металлофиксаторов не редкость. Предпочтительно оперировать во второй фазе заболевания когда риск несращения и формирования ложного сустава ниже, но иногда приходиться оперировать и на первой и третьей фазах болезни.

После оперативного лечения также требуются ортопедическая обувь и индивидуальные ортопедические стельки. Необходимо регулярно посещать врача, так как рецидивы заболевания не редкость.

В тяжёлых случаях происходит полный лизис костей среднего отдела стопы, стопа принимает бобовидную форму, и в средней части подошвы формируется язва.

Нагноение язв, глубокая инфекция и остеомиелит часто приводят к необходимости ампутации у не леченных больных.

Почему диагноз стопа Шарко часто ставится через несколько недельмесяцев от начала заболевания?

– Первые признаки стопы Шарко это отёк и покраснение, также характерны для других более частых заболеваний таких как инфекция и ревматологическая артропатия, подагрическая артропатия. По этой причине врач общей практики наиболее вероятно заподозрит именно их. Многие пациенты не испытывают сильной боли на начальных этапах заболевания и поздно обращаются к врачу. Часть пациентов наоборот уже испытывали боль ещё до появления других симптомов из-за нейропатии, и не замечают других изменений.

Насколько поздняя диагностика ухудшает прогноз?

– Только в случае если у пациента рано развивается нестабильность на фоне обширного рассасывания костной ткани. В ряде случаев нестабильность развивается и в случае оптимального консервативного лечения. Но не диагностированная и не леченная стопа Шарко с высокой вероятностью приводит к инвалидизации и утрате опороспособности конечности.

Источник

Стопа Шарко это одно из осложнений, возникающее в результате декомпенсированного сахарного диабета. Второе название этого заболевание – диабетическая остеоартропатия. На развитие стопы Шарко оказывает влияние диабетическая нейропатия, ведь именно нарушение иннервации нижних конечностей и приводит к поражению костной массы.

Сама по себе деструкция сустава, получившая название стопа Шарко, известно еще с 19-го века. Оно развивается не только при сахарном диабете, но и при некоторых других заболеваниях. Но на сегодняшний день наиболее часто встречается именно диабетическая нейропатия.

Стопа Шарко характеризуется костными изменениями, такими как:

- Остеопороз — когда кости истончаются и становятся менее прочными;

- Остеолиз — полное рассасывание костной ткани;

- Типеростоз — разрастание кортикального слоя кости.

Проявляется стопа Шарко в виде многочисленных переломов костей стопы, в неправильном их срастании, и, как результат, деформации стопы.

У людей, страдающих декомпенсированным сахарным диабетом (как инсулинозависимым, так и инсулинонезависимым), со временем проявляются нейропатические осложнения. На их фоне и происходят частые переломы костей стопы. Часто это сопровождается наличием язвенных поражений кожи.

Причиной деформаций стопы является то, что при наличии язвенных воспалений при нейропатии вызывает больший приток крови к месту воспаления, а это вызывает большее вымывание кальция из костей. Кости утончаются, становятся хрупкими и легко ломаются.

Стадии развития стопы Шарко

В развитии этого заболевания выделяют несколько стадий:

- Первая стадия получила название «острая». Эта стадия характеризуется множественными переломами. При этом стопа воспаляется, становится горячей. Появляются отеки. Но боли в ноге нет, поэтому больной и не знает о переломе. Человек продолжает ходить и наступать на больную ногу, чем провоцирует дальнейшие переломы и сильную деформацию стопы. На первой стадии еще возможно лечение. На этой стадии сложно поставить диагноз, даже рентген не всегда выявляет нарушения костной ткани.

- Вторая стадия характеризуется некоторым спадом отечности, но в это время происходит деформация костной ткани. Отмечается уплощение свода стопы. На этой стадии на рентгене можно увидеть фрагментацию и начальную деформацию костей стопы.

- Третья стадия — хроническая. Если не принять во время меры и не начать лечение, сломанные кости начинают срастаться, но срастаются неправильно из-за сильной деформации. При этом резко снижается подвижность сустава. Часто происходит опущение костей свода стопы и формируется плоская стопа, в центре которой, развиваются язвы. В данном случае практически невозможно вернуть стопе опорную функцию.

- Четвертая стадия характеризуется появлением язв на пораженной стопе. Часто происходит попадание инфекций в язвы, тогда развиваются воспаления, которые могут приводить к гангрене и ампутации пальцев ног и самой стопы, к флегмоне стопы, остеомиелита стопы.

Проявления стопы Шарко

Симптомы, возникающие при стопе Шарко, меняются в зависимости от стадии развития осложнения. Одни симптомы уходят, другие появляются.

Чаще всего встречаются:

- Отек стопы;

- Покраснение стопы;

- Хруст в суставах;

- Боль в пораженных суставах при ходьбе и в покое;

- Суставы теряют подвижность;

- Искривление пальцев ног. Формируются так называемые «когтеобразные пальцы»;

- Деформация свода стопы;

- Появление язв.

Что поражается при стопе Шарко

При стопе Шарко чаще всего поражаются стопы. Чаще всего осложнение развивается на одной ноге, реже на обеих.

В подавляющем большинстве стопа Шарко развивается на стопах, но могут поражаться и коленные суставы, а иногда и локтевые.

Диагностирование стопы Шарко

Стопа Шарко – заболевание, которое с трудом поддается диагностике. Но при этом очень важно во время начать лечение.

Больным сахарным диабетом рекомендуется очень внимательно осматривать свои ноги, и при первых малейших изменениях обращаться к врачу.

Большое значение имеет компенсация сахарного диабета. При нормогликемии риск возникновения осложнений снижается практически к нулю, а при уже имеющихся осложнениях нормогликемия способствует лечению и не дает состоянию ухудшаться.

Далеко не каждый врач может поставить правильный диагноз, поэтому, по возможности, лучше обращаться в специальные диабетические центры, где специалисты более подготовлены к проявлениям осложнений сахарного диабета.

Для постановки диагноза проводят:

- Опрос пациента, устанавливают – не являются ли беспокоящие пациента поражения сезонными и т.д.

- Тщательный осмотр стоп может указать на деформацию свода и самой стопы;

- Рентген стоп, хотя это исследование не всегда показывает начавшиеся процессы, приводящие в дальнейшем к развитию стопы Шарко;

- Магнитно-резонансная томография компьютерная томография помогают более глубоко увидеть изменения, происходящие в костной и мышечной тканях, показывают микротрещины и микроповреждения;

- Сцинтиграфия – исследование помогает увидеть усиление кровотока в пораженном суставе и установить степень воспаления в суставах;

- Биопсия пораженных тканей – помогает подтвердить или опровергнуть диагноз. Проводится в спорных ситуациях.

Лечение стопы Шарко

- Стопа Шарко одно из заболеваний, которое легче не допустить, чем потом лечить. Но все-таки, при первой стадии развития осложнения его можно вылечить.

- При стопе Шарко важно дать отдых больной ноге. Это поможет ускорить выздоровление . Чтобы разгрузить больную ногу следует пользоваться костылями, креслом-каталкой. Можно наложить фиксирующую повязку или ортез.

- Для лечения инфекционного воспаления, которое часто сопровождает стопу Шарко, может быть назначена антибактериальная терапия.

- Целесообразно начать прием препаратов, останавливающих разрушение (лизис) костей.

- Для стимуляции синтеза костной ткани назначается курс анаболических стероидов.

- Назначается длительный курс препаратов кальция в виде инъекций и таблеток.

- Достигнутый результат лечения закрепит ношение специальной ортопедической обуви, которая исключит возможные переломы и останавливает деформацию стопы.

- Если осложнение дошло до крайней степени, то могут быть проведены оперативные вмешательства. Посредством операций стараются исправить деформацию свода стопы.

Но стоит помнить, что лечение такого сложного синдрома, как стопа Шарко, процесс очень длительный и оказывается эффективным лишь при использовании всех элементов лечения – препараты, нормогликемия, обувь.

Профилактика стопы Шарко

Как таковой профилактики, которая бы защищала от развития стопы Шарко, не существует. Самым важным моментом в профилактике является хорошая компенсация сахарного диабета. Только нормальный уровень сахара крови может служить гарантией того, что осложнения диабета не проявят себя.

Источник

[читать] (или скачать)

статью в формате PDF

Эра диабетических ком закончилась, пришла эра осложнений» (профессор П. Кемплер, 2004)

… последствия заболевания в виде стойкой выраженной деформации стопы [с нарушением ее биомеханических свойств и формированием обширных язв] являются основой развития (повышая риск ампутаций) гнойно-некротического процесса в мягких тканях [стопы] и остеомиелита, что, в конечном счете, приводит к потере функциональных возможностей конечности, тяжелой инвалидизации, стойкой потере трудоспособности, а также резкому снижению качества жизни больных.

Нейроостеоартропатия Шарко (НОАШ; синонимы: остеоартропатия Шарко, стопа или сустав Шарко) – это неинфекционная, прогрессирующая, деструктивная артропатия (с костной деструкцией и фрагментацией) одного или нескольких суставов, которая вызвана периферической нейропатией (деструктивную остеоартропатию впервые описал французский невролог Ж.М. Шарко в 1868 году у больного с сифилитическим поражением спинного мозга).

В современной литературе описаны случаи развития НОАШ как осложнения нейросифилиса, токсической нейропатии (в т.ч. при злоупотреблении алкоголем), сирингомиелии, лепры (проказы), полиомиелита, травматического повреждения спинного мозга или врожденной нейропатии. На сегодняшний день лидирующей причиной НОАШ (за исключением районов, которые эндемичны по лепре) является сахарный диабет (СД) – нейропатическая форма синдрома диабетической стопы (СДС), которая сопровождается поражением периферических нервов, снижением всех видов чувствительности и нарушением вегетативной иннервации (обратите внимание: диабетическая остеоартропатия не развивается у пациентов с нарушениями кровоснабжения нижних конечностей).

Это осложнение (т.е. НОАШ) можно назвать одной из самых загадочных форм синдрома диабетической стопы, так как предсказать развитие остеоартропатии и выделить группы риска среди пациентов С сахарным диабетом крайне трудно.

Обратите внимание! Выделены следующие формы СДС: [1] невропатическая форма, [2] нейроишемическая форма (смешанная), [3] нейроостеоартропатическая форма (стопа Шарко). Ранее также отдельно выделяли ишемическую форму, однако, по данным И.В. Гурьевой, поражение периферических нервов в той или иной степени присутствует у всех больных СД, что позволило включить эту форму в единую нейроишемическую форму.

Распространенность и заболеваемость диабетической остеоартропатии (ДОАП) точно не известна – колеблется от 0,8 до 13% среди пациентов с СД (такой «разброс», очевидно, связан с отсутствием патогномоничных симптомов и соответственно четких диагностических критериев, схожестью клинической картины с более распространенными патологиями, такими как, например, остеомиелит). Большинство больных имеют возраст более 40 лет и длительное течение (свыше 10 лет) декомпенсированного сахарного диабета, осложненного диабетической периферической нейропатией. Процесс, как правило, односторонний, хотя в 20% случаев встречаются и двусторонние поражения (с присоединением инфекции мягких тканей и остеомиелита смертность может достигать 35%). Чаще всего поражаются предплюснеплюсневые и плюснефаланговые суставы, реже – голеностопный сустав.

Интересен тот факт, что в случае «НЕдиабетической» НОАШ поражение суставов НЕ ограничивается стопой, оно может вовлекать плечевые, локтевые, тазобедренные и коленные суставы. Общим между всеми патологиями, которые приводят к НОАШ, является повреждение нервных волокон на уровне спинного мозга или периферического нерва.

Согласно существующим на сегодняшний день теориям о патогенезе ДОАП, ключевое значение в развитии заболевания имеют два фактора: рецидивирующие травмы стоп на фоне снижения чувствительности из-за дистальной нейропатии и аномальное усиление кровотока в костной ткани на фоне патологически повышенной симпатической импульсации, возникновение артериовенозного шунтирования через сосудистое русло костной ткани, приводящее к повышенной остеокластической активности и остеолизу. Эти патологические процессы создают фон для манифестации заболевания – остеопороза дистальных отделов нижних конечностей, снижающего устойчивость кости к повреждающим воздействиям. В этой ситуации воздействие любых провоцирующих факторов, которыми могут стать минимальная травма при ходьбе или хирургическое вмешательство на стопе, приводит к повреждению кости, запуску безостановочного остеолиза и разрушению скелета стопы.

подробнее о патогенезе ДОАП в статье «Патогенез остеоартропатии Шарко: роль периферической нервной системы» Галстян Г.Р., Каминарская Ю.А.; ФГБУ «Эндокринологический научный центр» МЗ РФ, Москва (журнал «Эндокринная хирургия» №4, 2014) [читать]

По клиническим проявлениям заболевания течение ДОАП в последнее время разделяют на две стадии:

острая стадия (ориентировочная длительность – 6 месяцев) – характерны гиперемия, выраженный отек и повышение температуры пораженной стопы на 2 – 6°С по сравнению с контралатеральной конечностью, а также безболезненные субъективные ощущения пациента при функциональной нагрузке на конечность: чувство «хруста» или «провала» во время ходьбы; эта стадия сопровождается массивным остеолизом, фрагментацией, спонтанными переломами и вывихами, которые в условиях сенсорной нейропатии в большинстве случаев остаются недиагностированными.

хроническая стадия (имеет место после окончания острой стадии) – признаки локального воспаления постепенно стихают, формируется стабильная деформация скелета стопы, в тяжелых случаях стопу образно сравнивают с «мешком, наполненным костями»; функция стопы полностью нарушается, появляются очаги избыточного давления на мягкие ткани стопы, что предрасполагает к возникновению изъязвлений и [!!!] многократно увеличивает риск тяжелых гнойных осложнений.

Запомните! ДОАП может встретиться в практике врача любой специальности (хирурга, травматолога, эндокринолога, невролога и др.), но порой ее диагностика представляет трудности. Первыми клиническими признаками ДОАП являются [1] отечность, [2] гиперемия и [3] местная гипертермия стопы. Важно знать, что вследствие наличия у пациентов выраженной диабетической нейропатии и значительного снижения периферической чувствительности, [!!!] болевой синдром может отсутствовать, однако наличие какой-либо болезненности отмечается у 75% больных, также возможно наличие чувства дискомфорта, неприятных ощущений при нагрузке на конечность (чувство «хруста» в стопе, «провала» во время ходьбы). Температура тела обычно не повышается. Возможно появление патологической подвижности, крепитации костных фрагментов и деформации стопы, которая проявляется незначительным изменением конфигурации ее внутреннего края. При отсутствии адекватной иммобилизации происходит нарушение нормальной анатомии и биомеханики стопы, то есть, формирование более выраженной деформации стопы, в типичных случаях – уплощение ее свода (коллапс свода [арки] стопы). При дальнейшем прогрессировании ДОАП у больного деформируется стопа по типу качалки (пресс-папье) вследствие деструкции средней части предплюсны (см. фото. далее).

В острой стадии, как правило, первоначальным методом визуализации является классическая рентгенография стопы. Ранним признаком ДОАП при рентгенографии является очаговая остеопения. Тем не менее, к сожалению, чувствительность традиционной рентгенографии в выявлении изменений в острой стадии ДОАП низка и составляет, по некоторым данным, не более 50%. Компьютерная томография (КТ) расширяет возможности диагностики, однако ограничения в возможности выявления изменения в суставах, мягких тканях и костном мозге не позволяют стать этому методу приоритетным в диагностике острой стадии. Методом выбора является МРТ. В отсутствие изменений в мягких тканях, множественные изменения в суставах среднего отдела стопы являются характерными для ДОАП. При МРТ в острой стадии выявляется отек костного мозга (ОКМ), отек мягких тканей, также возможна диагностика микропереломов. [!!!] Таким образом, МРТ является оптимальным методом диагностики в острой стадии ДОАП (рентгенонегативной).

При хронической стадии ДОАП диагностическая ценность классической рентгенографии возрастает по сравнению с ее применением в острой стадии. Классическая рентгенография позволяет визуализировать патологические переломы, вывихи и подвывихи костей среднего или переднего отдела стопы, крупные и множественные остеофиты во всех отделах стопы, остеопороз среднего и переднего отделов стопы. На этой стадии при рентгенографии выявляют язвы и свищи, нередко на боковых поверхностях стопы. Также нередко обнаруживаются кальцифированные сосуды. Применение КТ в хронической стадии более оправданно для предоперационной подготовки (чем рентгенография и МРТ), так как при нативном исследовании всегда можно точно определить расположение костных фрагментов. [!!!] Таким образом, при хронической стадии ДОАП оптимальным методом диагностики является КТ за счет высокой разрешающей способности для оценки состояния костей.

Запомните! При возникновении у больного СД одностороннего отека стопы ([!!!] особенно при неповрежденной коже) следует обязательно исключить возможность ДОАП. При подозрении на ДОАП и при повышенном риске ее развития (пациент пожилого возраста, длительное течение СД, выраженная диабетическая нейропатия и др.) целесообразнее назначить лечение сразу, чем через несколько месяцев наблюдать необратимую деформацию стопы.

Комплексное лечение ДОАП должно быть направлено на разгрузку пораженной конечности, восстановление костной ткани и предотвращение дальнейших переломов костей стопы. Доказано, что разгрузка стопы в активной стадии ДОАП является самым эффективным компонентом лечения и направлена на предотвращение прогрессирования деформации. Идеальным методом иммобилизации считается несъемная индивидуальная разгрузочная повязка из полимерных материалов, аналогичных по свойствам гипсу. Альтернативным методом разгрузки конечности в острой стадии ДОАП может быть съемный регулируемый высокий ортез, особенно при поражении пяточной кости или костных структур голеностопного сустава. При наличии у пациента деформаций стопы необходима сложная ортопедическая обувь с внутренним рельефом, которая повторяет аномальную форму стопы. Постоянное ношение правильной ортопедической обуви предотвращает развитие трофических язв [стопы] в местах повышенного давления у лиц, перенесших ДОАП. Параллельно с разгрузкой конечности показано проведение коррекции сахароснижающей терапии для достижения компенсации углеводного обмена.

В качестве патогенетического лечения острой ДОАП рекомендуется использование антирезорбтивных препаратов, однако до настоящего времени [!!!] доказательств эффективности недостаточно, так как пероральные и парентеральные формы бисфосфанатов и кальцитонин изучены в единичных небольших рандомизированных или в ретроспективных исследованиях. Обратите внимание: учитывая наличие у пациентов с ДОАП сохранного или повышенного артериального кровотока на стопах, назначение любых вазоактивных препаратов (пентоксифиллин, простагландины) не только не требуется, но и недопустимо, так как приводит к усугублению патологического процесса.

Целью оперативных (хирургических) вмешательств на стопе Шарко является восстановление возможности опоры и ходьбы за счет реконструкции ее анатомической структуры и биомеханики. Выбор стратегии оперативного лечения больных с ДОАП зависит главным образом от тяжести деформации и локализации поражения и находится в широком диапазоне от экзостозэктомии с иссечением язвы и пластикой кожного дефекта до тотальной реконструкции стопы, артродезов с внутренней и внешней фиксацией. После хирургического вмешательства пациенту рекомендуется иммобилизация сроком до 7 – 8 месяцев с динамическим рентгенологическим контролем и решением вопроса о нагрузке стопы без иммобилизации. В последующем пациентам часто необходимо изготовление индивидуальной ортопедической обуви.

Подробнее о ДОАП в следующих источниках:

лекция «Диабетическая остеоартропатия (стопа Шарко): патогенез, диагностика и лечение редкого осложнения сахарного диабета» Н. В. Максимова, Д. С. Бобров; Первый московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова (журнал «Кафедра травматологии и ортопедии» №2, 2013) [читать];

статья «Современные подходы к хирургическому лечению нейроостеоартропатии Шарко (обзор литературы)» C.В. Павлюченко, А.И. Жданов, И.В. Орлова; ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России (журнал «Травматология и ортопедия России» №2, 2016) [читать];

статья «Диабетическая нейроостеоартропатия: краткий обзор вопросов лучевой диагностики» Азнауров В.Г., Кондратьев Е.В., Давыденко П.И., Широков В.С.; ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России, Москва (журнал «Медицинская визуализация» №2, 2016) [читать];

статья «Артропатия Шарко: место встречи ревматолога и эндокринолога» Ф.М. Кудаева, М.С. Елисеев, С.А. Владимиров, В.Г. Барскова; НИИ ревматологии РАМН, Москва (журнал «Современная ревматология» №4, 2010) [читать]

Источник