Переломы позвонков радиомед

Представляю вашему вниманию свой адаптированный вариант перевода Пересмотренной (2012 г.) редакции АО классификации повреждений грудного и поясничного отделов позвоночника (AO spine injury classification system: a revision proposal for the thoracic and lumbar spine https://www.researchgate.net/publication/236060756_AO_spine_injury_classification_system_a_revision_proposal_for_the_thoracic_and_lumbar_spine_Eur_Spine_J ) Свой – потому, что меня не вполне устраивают варианты переводов, имеющиеся в отечественной литературе (к тому же, несовпадающие друг с другом).

Адаптированный – потому, что не cтоит игнорировать сложившуюся отечественную терминологию.

За основу терминологии взят вариант из презентации НИИ СП им. Склифосовского:

Т.к. он в основном совпадает с современной западной терминологией, например, в Шкале оценки тяжести травмы грудного и поясничного отделов позвоночника (TLICS) (см. Spine injury – TLICS Classification, by Clark West, Stefan Roosendaal, Joost Bot and Frank Smithuis https://www.radiologyassistant.nl/en/p54885e620ee46/spine-injury-tlics-classification.html , Traumatic Thoracolumbar Spine Injuries: What the Spine Surgeon Wants to Know, Bharti Khurana, MD, Scott E. Sheehan, MD, MS, Aaron Sodickson, MD, PhD, Christopher M. Bono, MD, Mitchel B. Harris, MD https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.337135018

Обращает внимание, что в современной западной литературе по травме грудного и поясничного отделов позвоночника как-то не очень упоминают о трехколонной концепции (F.Denis ,1983), возвращаясь к более ранней двухколонной концепции стабильности позвоночника (F. Holdsworth, 1963), при которой костно-связочный аппарат позвоночника делится на две опорные колонны: переднюю и заднюю.

Передняя состоит из тел позвонков и межпозвонковых дисков, а также передней и задней продольных связок.

Задняя опорная колонна образована дугами позвонков, дугоотростчатыми суставами, поперечными и остистыми отростками, желтыми, межостистыми, надостистыми и межпоперечными связками.

Вообще, задней опорной колонне (задней сдерживающей группе), отводится большое значение. В англоязычной литературе она называется по-разному, «posterior constraining elements», «tension band or PLC (posterior ligamentous complex)» и является комплексом, сопротивляюшимся сгибающей (кифотической) силе.

Итак, 3 основных типа повреждения грудного и поясничного отделов позвоночника (по возрастанию тяжести):

Тип А – компрессионные переломы – осевое компрессионное повреждение передних элементов при неповрежденных задних сдерживающих элементов;

Тип В – дистракционные (сгибательно-дистракционные, флексионно-дистракционные) переломы – повреждение задней сдерживающей группы

Тип С – ротационные переломы – повреждение передних и задних элементов, приведших к смещению

Перелом Типа A может быть либо изолированым (например, L2) или возникнуть в сочетании с повреждением задней сдерживающей группы (тип B) травмы, и / или смещением (тип C).

Травмы В- и С-типа, как правило, поражают позвоночно-двигательный сегмент (т.е. 2 позвонка) и соответственно кодируются (например, Th12 / L1).

Многоуровневые травмы должны быть классифицированы отдельно и перечислены в соответствии с тяжестью.

В эту классификацию не включены изолированные переломы остистых или поперечных отростков без нарушения механической стабильности позвоночника.

Контрольный список при описании травмы позвоночника на КТ и МРТ (https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.337135018 Table 4)

КТ

Морфологические изменения

Тип перелома (компрессионный, взрывной, ротационный (со смещением), сгибательно-дистрационный)

Описание основных морфологических изменений

Снижение высоты тела позвонка (приблизительно в %)

Смещение осколков тела позвонка назад и сужение позвоночного канала (приблизительно в %)

Другие смежные или не смежные повреждения

Угол кифоза

Косвенные признаки повреждения заднего связочного (лигаментозного) комплекса

Расширение дугоотростчатых (фасеточных) суставов

Увеличение межостистого расстояния

Отрывной (авульсионный) перелом остистого отростка

Подвывихи и смещения тел позвонков

МРТ

Костные повреждения (аналогично КТ)

Повреждения мягких тканей

Состояние заднего связочного (лигаментозного) комплекса (интактный, сомнительно, разрыв)

Надостистые связки

Желтые связки

Межостистые связки

Капсулы дугоотростчатых суставов

Межпозвонковые диски

Передняя и задняя продольные связки

Неврологические повреждения

Спинной мозг и мозговой конус

Конский хвост

Повреждение корешков спинномозговых нервов

Эпидуральная гематома

Критические значения измерений при травме позвоночника (по НИИ СП им. Склифосовского)

Снижение высота тела позвонка на ½ и более

Сужение позвоночного канала на 25% и более

Угол кифотической деформации:

для шейного отдела – 11º

для грудного – 40º

для поясничного – 25º

Источник

Лучевая диагностика компрессионного перелома позвонка с передней компрессией

а) Терминология:

1. Синонимы:

• Клиновидный компрессионный перелом

2. Определения:

• Перелом тела позвонка, характеризующийся компрессией передней колонны с сохранением средней и задней колонн

б) Визуализация:

1. Общие характеристики компрессионного перелома позвонка с передней компрессией:

• Наиболее значимый диагностический признак:

о Клиновидная деформация тела позвонка

• Локализация:

о Могут наблюдаться на нескольких смежных или не смежных уровнях

о Наиболее частая локализация – средне- и нижнегрудной отдел позвоночника

2. Рентгенологические данные:

• Увеличение объема паравертебральных мягких тканей за счет гематомы на рентгенограмме в прямой проекции

• Клиновидная деформация тела позвонка:

о Снижение высоты переднего отдела тела относительно заднего

о У пациентов с нормальной плотностью костной ткани снижение высоты тела позвонка не превышает 40-50%:

– Если снижение высоты выражено в большей степени, возможно у пациента имеет место перелом Шанса

• Нарушение целостности замыкательной пластинки:

о Наиболее часто повреждению подвергается верхняя замыкательная пластинка

о Могут быть повреждены обе замыкательные пластинки

о Менее, чем в 5% случаев имеет место повреждение нижней замыкательной пластинки

• Вариабельные изменения контура замыкательных пластинок:

о Фокальная, угловая деформация

о Диагональная ориентация

о Округлое вдавление (обычно при компрессионных переломах на фоне остеопороза)

• Редко-фронтально ориентированная плоскость перелома, проходящая через все тело позвонка

• В области передней покровной пластинки формируется угловая деформация или образуется ступенька

• Задняя покровная пластинка всегда интактна

• Средняя и задняя колонны позвоночника также интактны

• У пациентов с остеопорозом может сформироваться плоский позвонок

• Верхнегрудные позвонки поражаются наименее часто:

о На рентгенограммах эти уровни увидеть сложно

о Можно выполнить рентгенографию в проекции «пловца»

3. КТ при компрессионном переломе позвонка с передней компрессией:

• Перелом лучше всего виден на фронтальных и сагиттальных изображениях

• Горизонтальная уплотненная линия перелома:

о Ее формирование связано с импакцией костных трабекул

о Не распространяется на заднюю покровную пластинку тела позвонка

о Нередко оскольчатый характер перелома

• Деформация замыкательных пластинок и/или передней покровной пластинки тела позвонка:

о Угловая деформация или смещение (кортикальная ступенька)

• Переломы задних элементов отсутствуют

• Анатомия задней колонны позвоночника сохранена

• Во многих травматологических центрах на сегодняшний день при травме позвоночника рутинно назначается КТ, минуя рентгенологическое исследование

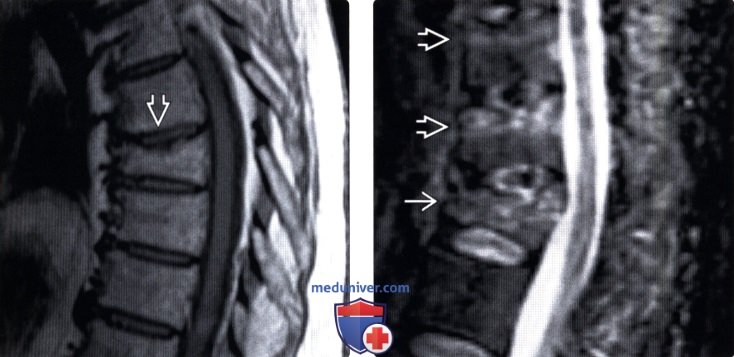

4. МРТ при компрессионном переломе позвонка с передней компрессией:

• Линия перелома характеризуется низкой интенсивностью сигнала во всех режимах исследования:

о В STIR режиме линия перелома может экранироваться участком отека костного мозга

о Морфология перелома соответствует таковой, описанной в КТ-исследовании

• Участки отека костного мозга в виде тяжей, окружающих линии перелома:

о Низкая или промежуточная интенсивность сигнала в Т1 -режиме

о Высокая интенсивность сигнала в Т2 и STIR режимах

• Гематома паравертебральных тканей, которая может напоминать опухолевое поражение

• Зоны перелома, отека костного мозга и паравертебральной гематомы усиливают сигнал при контрастировании гадолинием

5. Радиоизотопные исследования:

• Сцинтиграфия скелета:

о В острый период положительные результаты исследования во всех трех фазах

о Результаты не позволяют дифференцировать травму с инфекцией, опухолевым поражением, артропатией Шарко, дегенеративной нестабильностью

6. Рекомендации по визуализации:

• Наиболее оптимальный метод диагностики:

о Наиболее информативным методом диагностики, позволяющим дифференцировать компрессионные переломы с переломами Шанса и взрывными переломами является КТ

• Протокол исследования:

о Мультидетекторная КТ с тонкими взаимоперекрывающимися спиральными срезами

о Для диагностики связочных повреждений обязательны сагиттальные/фронтальные реконструкции изображений

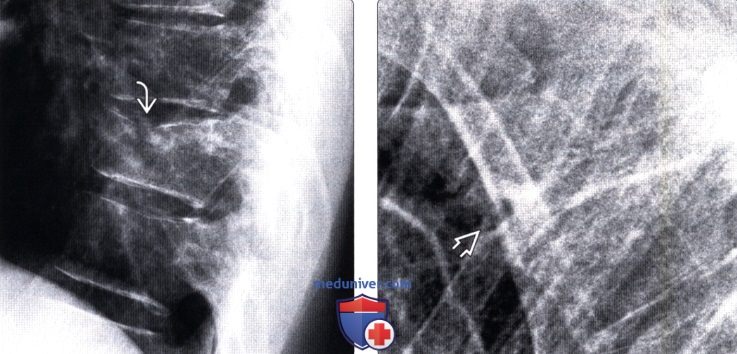

(Слева) Рентгенограмма в боковой проекции: угловая деформация верхней замыкательной пластинки Т10. Отмечается лишь минимальное снижение высоты переднего отдела тела позвонка.

(Справа) На рентгенограмме в боковой проекции определяется компрессионный перелом Т3. Переломы на этом уровне увидеть достаточно нелегко, однако при усилении кифоза их всегда следует подозревать.

в) Дифференциальная диагностика компрессионного перелома позвонка с передней компрессией:

1. Компрессионно-дистракционное повреждение (перелом Шанса):

• Передняя компрессия + дистракция средней и задней колонн

• Горизонтально ориентированная линия перелома задних элементов или

• Разрыв капсулы дугоотростчатых суставов и межостистых связок

• Для подтверждения связочного повреждения задней колонны показана МРТ

2. Взрывной перелом:

• Механизм травмы аналогичен компрессионным переломам (аксиальная нагрузка)

• Повреждение задней покровной пластинки тела позвонка

• ± смещение фрагментов в спинномозговой канал

• На грудном уровне встречается менее часто благодаря стабилизирующему эффекту реберного каркаса

3. Патологический перелом на фоне опухолевого поражения:

• Разрушение кортикальных стенок позвонка

• Разрушение костных трабекул поданным КТ, округлое мягкотканное объемное образование

• Ограниченный или диффузный отек костного мозга по данным МРТ

• Метастазы нередко поражают как тела, так и задние элементы позвонков

• Паравертебральный мягкотканный компонент может быть связан с гематомой (компрессионный перелом) или распространением опухоли

• Нередко можно наблюдать другие очаги опухолевого поражения, отдаленные от уровня перелома

• Диффузионное исследование в направлении фазы и в противоположном направлении характеризуются спорной информативностью в отношении дифференциальной диагностики

4. Грыжа Шморля:

• Округлое вдавление замыкательной пластинки позвонка

• Края вдавления обычно ровные

• Линия перелома может проходить непосредственное через грыжу

• На МР-томограммах может определяться отек костного мозга на фоне перелома или дискогенного происхождения

5. Болезнь Шейерманна:

• Клиновидная деформация > 5° тел трех смежных позвонков

• Грыжи Шморля

• Волнообразная деформация замыкательных пластинок

6. Физиологическая клиновидная деформация тел позвонков:

• Локализация – Т11, Т12 и/или L1

• Минимальное снижение высоты тела

• Обычно вовлечение обеих замыкательных пластинок

• Отсутствие фокальной угловой деформации Limbus vertebra

• Аномалия слияния кольцевого апофиза с телом позвонка

• Образование небольшой треугольной косточки у переднего угла тела позвонка

• Наличие кортикального края позволяет отличить эту патологию от свежего перелома

7. Старый сросшийся перелом:

• Отсутствие гематомы паравертебральных тканей, отека костного мозга по данным МРТ позволяет отличить свежий/несвежий перелом от старой деформации

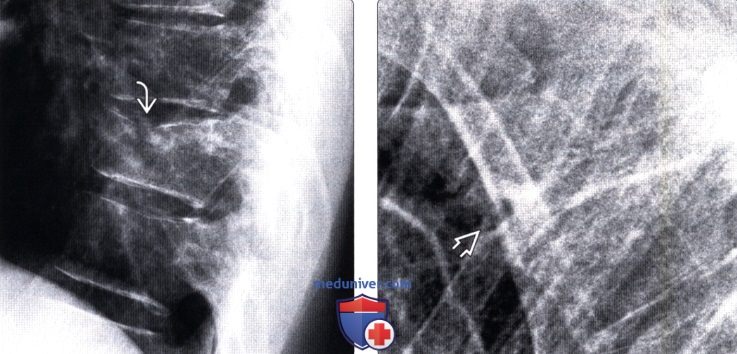

(Слева) КТ, аксиальный срез: компрессионный перелом в области переднего отдела тела позвонка. Дополнительным признаком перелома служит гематома паравертебральных тканей. Для дифференциальной диагностики компрессионных и взрывных переломов эффективны сагиттальные изображения.

(Справа) КТ, сагиттальный срез: компрессионный перелом тела позвонка с минимальным снижением высоты тела. Плотная полоса в толще тела позвонка представляет собой зону импакции трабекулярной кости.

г) Патология. Общие характеристики компрессионного перелома позвонка с передней компрессией:

• Этиология:

о Аксиальная нагрузка ± сгибательный компонент

о Благодаря наличию физиологического кифоза грудного отдела позвоночника аксиальная нагрузка перераспределяется в первую очередь на передние отделы тел позвонков, а не на задние

• Сочетанные повреждения:

о Другие переломы позвонков на смежных и отдаленных уровнях

о Переломы костей таза ± нижних конечностей

д) Клинические особенности:

1. Клиническая картина компрессионного перелома позвонка с передней компрессией:

• Наиболее распространенные симптомы/признаки:

о Эпизод травмы и следующий за ним локальный болевой синдром в области позвоночника

о Внезапное развитие болевого синдрома при минимальной травме либо отсутствии таковой у пациентов старческого возраста

о Другие симптомы/признаки:

– Радикулопатия

– Кифотическая деформация

2. Демография:

• Эпидемиология:

о Наиболее распространенный тип переломов грудных позвонков при закрытых травмах

о Две отдельных категории пациентов: те, кто получил достаточно адекватную по силе травмы, и пациенты с переломами на фоне недостаточности костной ткани

о Пациенты молодого возраста: перелом обычно возникает вследствие падения с относительно значительной высоты

о Пациенты с остеопорозом: усталостные переломы

3. Течение заболевания и прогноз:

• У пациентов с нормальной костной плотностью хорошая консолидация перелома наступает и при консервативном лечении

• Увеличение риска преждевременного дегенеративного поражения межпозвонковых дисков у пациентов относительно молодого возраста

• У пациентов с остеопорозом возможно прогрессирование переломов с формированием стойкого болевого синдрома

• У пациентов с остеопорозом нередко отмечается прогрессирование кифотической деформации

• При развитии первого перелома на фоне остеопороза риск развития следующих переломов возрастает

• Неврологическая симптоматика может развиваться в отсроченном периоде

4. Лечение компрессионного перелома позвонка с передней компрессией:

• Консервативное лечение обычно достаточно эффективно

• При хроническом болевом синдроме, кифотической деформации показана вертебропластика и кифопластика:

о Влияние этих процедур на конечные исходы перелома неоднозначно

о Практические рекомендации Американской Академии Ортопедической хирургии (AAOS, 2011):

– Отказ от вертебропластики при остеопоротических компрессионных переломах у неврологически интактных пациентов:

Эта рекомендация является обязательной

• Назначение бисфосфонатов, кальцитонина позволяет уменьшить выраженность болевого синдрома и снизить риск развития остеопоротических переломов в будущем:

о Согласно рекомендациям AAOS, кальцитонин назначается на 4 недели:

– Другим вариантом лечения, направленным на предотвращение развития новых переломов, является назначение ибандроната и стронция ранелата

о Длительный прием бисфосфонатов увеличивает риск переломов бедра

(Слева) На сагиттальном Т1-ВИ определяется чашеобразное вдавление верхней замыкательной пластинки позвонка у пациента с остеопорозом. Линия перелома, характеризующаяся низкой интенсивностью сигнала, расположена сразу же под замыкательной пластинкой. Пациенты с остеопорозом часто отмечают острое начало болевого синдрома после минимальной травмы либо вообще при отсутствии таковой.

(Справа) STIR МР-И: взрывной перелом Т12 и компрессионные переломы Т10 и Т11. При компрессионных переломах задняя покровная пластинка остается интактной.

е) Диагностическая памятка:

1. Следует учесть:

• У пациентов с компрессионными переломами на других уровнях нередко выявляются другие компрессионные, взрывные, переломы Шанса или повреждения вследствие сдвига

2. Советы по интерпретации изображений:

• Компрессионные переломы с повреждением нижней замыкательной пластинки при сохранении целостности верхней замыкательной пластинки наиболее вероятно связаны с патологическим характером перелома

• Расширение тени паравертебральных мягких тканей на рентгенограмме груди в прямой проекции нередко является первым рентгенологическим признаком перелома грудных позвонков

• Усиление грудного кифоза на рентгенограмме груди в боковой проекции часто является первым рентгенологическим признаком остеопоротических компрессионных переломов

• Если имеет место повреждение средней или задней колонн позвоночника, то перелом нельзя отнести к компрессионному

ж) Список использованной литературы:

1. Kroon F et al: Two-year results of a randomized placebo-controlled trial of vertebroplasty for acute osteoporotic vertebral fractures. J Bone Miner Res. 29(6): 1346-55, 2014

2. Rho YJ et al: Risk factors predicting the new symptomatic vertebral compression fractures after percutaneous vertebroplasty or kyphoplasty. Eur Spine J. 21 (5):905-11, 2012

3. Esses SI et al: The treatment of symptomatic osteoporotic spinal compression fractures. J Am Acad OrthopSurg. 19(3): 176-82, 2011

4. Klazen CAet al: Vertebroplasty versus conservative treatment in acute osteoporotic vertebral compression fractures (Vertos II): anopen-label randomised trial. Lancet. 376(9746): 1085-92, 2010

5. Capeci CM et al: Bilateral low-energy simultaneous or sequential femoral fractures in patients on long-term alendronate therapy. J Bone Joint Surg Am. 91(11):2556-61,2009

6. Kallmes DF et al: A randomized trial of vertebroplasty for osteoporotic spinal fractures. N Engl J Med. 361 (6):569-79, 2009

7. Folman Y et al: Late outcome of nonoperative management of thoracolumbar vertebral wedge fractures. J Orthop Trauma. 17(3): 190-2, 2003

8. Haba H et al: Diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging for detecting posterior ligamentous complex injury associated with thoracic and lumbar fractures. J Neurosurg. 99(1 Suppl):20-6, 2003

9. Hsu JM et al: Thoracolumbar fracture in blunt trauma patients: guidelines for diagnosis and imaging. Injury. 34(6):426-33, 2003

– Также рекомендуем “Рентгенограмма при компрессионном переломе позвонка с латеральной компрессией”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 4.8.2019

Источник

Справочник по травматологии и ортопедии

А. А. Корж, Е. П. Меженина, А. Г. Печерский, В. Г. Рынденко. Справочник по травматологии и ортопедии. Под ред. А.А. Коржа и Е. П. Межениной. – Киев: Здоров’я, 1980. – с. 216.

Классификация переломов.

Переломы костей весьма многообразны по механизму возникновения, характеру излома, локализации, смещению отломков, сопутствующему повреждению мягких тканей и др.

Прежде всего переломы костей делят на 2 основные группы:

- травматические и

патологические.

Патологический перелом — это перелом измененной патологическим процессом кости (воспалительным, дистрофическим, диспластическим, опухолевым и др.). Он также возникает от одномоментного воздействия травмирующей силы, но сила эта может быть намного меньше той, которая необходима для возникновения перелома нормальной, здоровой кости.

Переломы делятся на:

- закрытые и

открытые (огнестрельные).

Открытый перелом качественно всегда отличается от закрытого, так как он бактериально загрязнен, такой перелом всегда может закончиться нагноением. Лечение открытых переломов представляет собой отдельный раздел травматологии.

Как закрытые переломы, так и открытые могут быть как со смещением отломков, так и без смещения их.

Переломы без смещения отломков (правильнее говорить — без клинически значимого смещения, так как какие-то микросмещения при переломах всегда имеют место) встречаются примерно у 1/3 больных.

Виды смещения отломков:

- по ширине;

- по длине;

- под углом;

- ротационные;

комбинированные, когда одновременно отмечается 2 и больше видов смещения, например, по ширине и под утлом, по длине и ротационное и др.

В зависимости от причинного фактора, приведшего к смещению отломков, последние можно подразделить на 2 группы:

- первичные — от воздействия самой травмирующей силы (например, от удара тяжелым предметом);

вторичные — возникающие от воздействия на отломки тяги мышц.

По характеру излома различают переломы:

- поперечные ;

- косые ;

- оскольчатые ;

- винтообразные ;

- двойные ;

- раздробленные ;

- компрессионные ;

- вколоченные ;

отрывные.

Такое разделение переломов, в основу которого положена характеристика самого излома, его многообразие и качественные отличия, имеет важное практическое значение, так как каждый из названных видов имеет свои особенности механогенеза, то есть может возникнуть только при определенных воздействиях травмирующей силы на кость. Лечить каждый такой перелом нужно обязательно с учетом характера излома.

По локализации переломы принято делить (если речь идет о длинных трубчатых костях) на диафизарные, метафизарные и эпифизарные.К этому распределению примыкает деление всех переломов на внутрисуставные, околосуставные и внесуставные.

Клиническая практика требует выделения еще одной группы повреждений— переломо-вывихов, которые, как уже следует из названия, сочетают в себе перелом, локализующийся внутрисуставно или околосуставно, с вывихом в этом же суставе. Такое повреждение особенно сложно в диагностическом и лечебном плане и опасно для функции в прогностическом аспекте. Особенно частой локализацией переломо-вывихов являются локтевой, голеностопный суставы, несколько реже плечевой, луче – запястный, тазобедренный, Очень часто происходит сочетание вывиха позвонков с теми или другими переломами тел, дужек или отростков, особенно в шейном отделе позвоночника.

У детей при еще дифференцирующихся эпифизарных хрящах (зонах роста) плоскость излома кости может пройти через эпифизарный хрящ. Такие переломы называются эпифизеолизами.

Разъединение кости происходит, собственно, не через толщу самого росткового хряща, а по зоне прилегания этого хряща к метафизарном у отделу кости. Большей частью при смещениях эпифизарного отдела кости вместе с эпифизом происходит отрыв клиновидного участка метафиза. Такие повреждения именуют остеоэпифизеолизами .

К переломам следует отнести и такие повреждения кости, при которых нарушение ее целости происходит в виде надлома, трещины, вдавления, растрескивания.

Надлом — плоскость излома проходит не больше чем на половину диаметра трубчатой кости. Трещина — плоскость излома проходит больше чем на половину диаметра кости, но не доходит до конца ее, сохраняется перешеек неповрежденной костной ткани.

Вдавление наблюдается большей частью на костях черепа.

При растрескивании кость в различных направлениях пронизывается множественными трещинами, что обычно бывает при прямом массивном ударе.

Травма, вызвавшая перелом кости, одновременно приводит к нарушению целости надкостницы и мягких тканей: мышц, сосудов, нервов. Между отломками и в окружающие кость ткани изливается кровь.

Закрытый перелом кости представляет собой очаг повреждения с различными компонентами патологоанатомических изменений, среди которых собственно перелом кости представляет собой лишь один, хотя и ведущий, признак.

Особенно значительны повреждения и изменения при прямом механизме травмы: возможны обширные повреждения мягких тканей, вплоть до размозжения.

В костных отломках могут происходить структурные макро – и микроскопические изменения на значительном протяжении, что в целом сказывается в первую очередь на микроциркуляции в зоне перелома и проявляется развитием некротических и дистрофических процессов как в самой кости, так и в окружающих мягких тканях.

Заживление перелома

При переломе кости в зоне травмы возникает очаг ирритации, который приводит в действие механизмы препаративной регенерации- заживление костной раны (мозолеобразование).

Процесс заживления перелома протекает стадийно.

Вначале, в первые 3-4 дня, в зоне повреждения образуется первичная бластома – это первая, по сути, подготовительная стадия, во время которой формируется материальный запас для регенерата, мобилизуются окружающие поврежденный участок клеточные и тканевые ресурсы и включаются нервные и гуморальные звенья управления регенеративным процессом.

С момента усиленной дифференцировки клеток и их пролиферации, которая наступает в разных зонах регенерата в различное время, начинается вторая стадия репарации кости – фаза образования и дифференцировки тканевых структур (с 3-4-го дня по 12-15-й день после травмы). Недифференцированные клетки первичной бластомы обладают плюрипотентными свойствами, они являются полибластами и могут дифференцироваться и зависимости от ряда факторов как в остеобласты, так и фибробласты и хондробласты, которые приводят к преобладанию в регенерате рубцовой или хрящевой ткани.

С клинической точки зрения, не вдаваясь в тонкие биохимические процессы в зоне регенерации, можно выделить 3 основных фактора, определяющих направления репаративного процесса: 1) анатомическое сопоставление; 2) неподвижность отломков на весь период, необходимый для консолидации; 3) восстановление кровоснабжения в зоне перелома.

Оптимальное сочетание этих 3 условий приводит к первичному заживлению костной раны, к первичной непосредственной дифференцировке регенерата в костную ткань. Если же такого оптимального сочетания указанных факторов достичь по той или иной причине не удается, между отломками, кроме остеоидной ткани, накапливается фибробластическая и хондробластическая ткань (вторичное заживление).

Третья стадия процесса регенерации кости может быть названа стадией образования ангиогенных костных структур и минерализации, белковой основы регенерата. Эта стадия уже отчетливо выявляется рентгенологическими методами (с 12-15-го дня до 1-2 месяцев после травмы).

Четвертая стадия – стадия вторичной перестройки и восстановления исходной структуры кости. Длится она месяцами.

Патологические переломы

Патологическим принято называть перелом кости, пораженной каким-либо болезненным процессом и вследствие этого потерявшей свою прочность.

Для возникновения патологического перелома обычно не требуется воздействия значительной силы. Наиболее частыми причинами снижения прочности кости являются опухоли, дистрофические и диспластические процессы в ней (остеопороз, фиброзная или хрящевая дисплазия, дистрофическая костная киста, аневризмальная костная киста, врожденная ломкость костей, остеолиз и др. ). Клинические проявления патологического перелома отличаются несколько меньшей остротой и выраженностью по сравнению с травматическими переломами, значительные смещения отломков бывают редко.

Иногда патологический перелом является первым проявлением заболевания кости, о котором пи больной, ни его родственники до этого события ничего не знали. Рентгенография обязательна: с ее помощью уточняется характер изменений в костях, в том числе вид и характер перелома, степень смещения отломков,

Лечение большей частью консервативное. Остеосинтез не осуществляют из-за деструкции поврежденной кости. В последние годы появились предложения хирургическим путем резецировать локальный участок кости, пораженной патологическим процессом, сопоставить отломки и произвести остеосинтез одним из известных способов. Отдельные авторы допускают возможность образовавшийся дефект замещать аллотрансплантатом, не ожидая сращения отломков. По-видимому, такая тактика наиболее оправдана при метастазах злокачественной опухоли в кость, когда удается радикально убрать основной очаг. Процессы сращения кости при патологическом переломе протекают, как правило, без особых извращений в тот же срок, что и при травматическом переломе кости, исключая, естественно, злокачественный рост в кости.

Внутрисуставные переломы (общие сведения).

К внутрисуставным переломам относят переломы суставных концов костей на участке, ограниченном капсулой сустава. Проникновение излома в полость сустава, как правило, вовлекает в патологический процесс весь сустав в целом. При этом возникает гемартроз, повреждается суставной хрящ, капсула сустава, нередко при смещении отломков нарушается конгруэнтность суставных поверхностей, резко страдает функция сочленения. Контрактура и тугоподвижность в суставе – наиболее частые поздние осложнения внутрисуставных переломов.

Клиника, диагностика. Среди клинических признаков внутрисуставных переломов, помимо общих для всяких переломов признаков (боль, отечность тканей, подвижность отломков, нарушение функции), следует особо отметить деформацию сустава с нарушением взаимоотношения опознавательных точек (костных выступов), что свидетельствует о смещении отломков. Каждый из этих признаков может проявляться по-разному и в неодинаковой степени в зависимости от тяжести повреждения, степени смещения отломков, локализации перелома и многих других условий. Поэтому при установлении диагноза должен быть учтен весь комплекс клинических признаков в совокупности. Дифференцируют внутрисуставные переломы чаще всего с травматическими вывихами.

Рентгенодиагностика. Исключительно важное значение для диагностики внутрисуставных переломов имеет рентгеновский метод исследования. Как минимум производят рентгенографию поврежденного сустава в 2 проекциях. Для уточнения положения отломков и прохождения плоскости излома применяют также и тангенциальные проекции, специальные укладки, стерео- и томорентгенографию. Необходимость применять при внутрисуставных повреждениях дополнительные рентгеновские методы исследования объясняется диагностическими трудностями, особенно в детском возрасте и в таких сложных суставах, как, например, локтевой. Параллельное расположение плоскости излома замыкательной пластинке суставного конца кости, прохождение ее через эпифизарные или апофизарные зоны без значительного смещения отломков трудно выявить без дополнительных рентгеновских снимков.

Лечение. Внутрисуставной перелом – прежде всего повреждение сустава. Это положение накладывает отпечаток на все элементы врачебного действия: диагностику, лечение, профилактику осложнений и тяжелых последствий.

Выбирая метод лечения, нужно стремиться, чтобы в данных конкретно сложившихся условиях он позволил ограничиться наименьшим сроком фиксации поврежденного сустава.

Точная анатомическая адаптация отломков при переломах обеспечивает восстановление подвижности в суставе и предупреждает развитие деформирующего артроза. Лишь при многооскольчатых внутрисуставных переломах неизбежны незначительные «ступеньки» между отломками.

Ранние движения в суставе – залог восстановления подвижности в поврежденном сочленении. Поэтому врач не должен без надобности удлинять срок фиксации сустава гипсовой повязкой, если пришлось ее применить.

Из традиционных методов лечения внутрисуставных переломов чаще всего при смещениях отломков применяют оперативный. Операция позволяет анатомически сопоставить отломки и надежно скрепить их между собой винтами, специальными гвоздями, шпильками, спицами с опорными площадками и др.

Скелетное вытяжение, вытяжение с помощью дистракционных аппаратов также находит применение при лечении внутрисуставных повреждений со смещением отломков, которое можно устранить тягой по длине (Т- и У-образные чрезмыщелковые переломы плечевой кости, переломы шейки бедренной кости у детей, некоторые оскольчатые переломы верхнего и нижнего концов берцовых костей и др. ).

Гипсовую повязку как самостоятельный метод лечения внутрисуставных переломов можно применять только при переломах без смещения отломков.

Внутрисуставные переломы чрезвычайно многообразны. Каждое сочленение имеет свои особенности в отношении механизма повреждения, характера смещения отломков, последующих осложнений. В связи с этим для успешного их лечения необходимы конкретные знания данной патологии в каждом суставе.

Источник