Переломы по типу эпифизиолиза

Эпифизеолиз – это нарушение целостности кости по линии, которая полностью или частично проходит через хрящевую эпифизарную пластинку (зону роста). Возникает в детском возрасте, до закрытия ростковых зон. Проявляется отеком, болью и нарушением функции. Из-за неярко выраженной симптоматики может ошибочно расцениваться как ушиб. Диагностируется на основании анамнеза, данных объективного обследования, результатов рентгенографии, реже – МРТ и КТ. Лечение обычно консервативное – репозиция с последующей иммобилизацией. Реже осуществляется оперативная фиксация фрагментов.

Общие сведения

Эпифизеолиз (перелом Салтера-Харриса) – травматическое повреждение костей, которое развивается только у пациентов детского возраста в период продолжающегося роста скелета. Впервые был описан в 1963 году. Составляет около 15% от общего количества переломов у детей. Почти в половине случаев возникает в области лучезапястного и локтевого суставов. Мальчики страдают вдвое чаще девочек. Эпифизеолиз хорошо срастается, но поражение эпифизарной пластинки может повлечь за собой дальнейшее нарушение роста кости.

Эпифизеолиз

Причины эпифизеолиза

Причиной повреждения кости становятся бытовые и уличные травмы. Механизм аналогичен вывихам и надрывам связок у взрослых. Эпифизеолиз развивается при резком подворачивании ноги, переразгибании кисти, падении на локоть или плечо, резком рывке за руку, скручивании конечности по оси. Иногда провоцируется быстрым интенсивным сокращением мышц. Предрасполагающими факторами являются:

- Мужской пол. Более частое возникновение эпифизеолиза у мальчиков объясняется двумя обстоятельствами – повышенным уровнем двигательной активности и поздним закрытием ростковых зон по сравнению с девочками.

- Периоды быстрого роста. Неравномерность роста костей и мягких тканей, необходимость адаптации к быстро меняющимся пропорциям тела становятся причиной нескоординированности движений и повышают вероятность травм.

- Астеническое телосложение. Из-за недостаточной мышечной массы ростковые зоны детей-астеников испытывают более высокую нагрузку в сравнении с эпифизарными пластинками нормостеников.

- Травмоопасные виды спорта. Вероятность повреждения конечностей повышается при занятиях футболом, волейболом, гандболом, художественной гимнастикой, некоторыми видами легкой атлетики.

Определенную роль играют обменные расстройства, недостаточное питание и снижение иммунитета. Корреляция между риском развития эпифизеолиза и возрастом ребенка точно не установлена. Одни специалисты указывают, что по статистике большинство повреждений приходится на возраст 10-18 лет. Другие исследователи отмечают, что у маленьких детей травмы чаще остаются недиагностированными из-за смазанной клинической картины и отсутствия изменений на рентгенограммах.

Патогенез

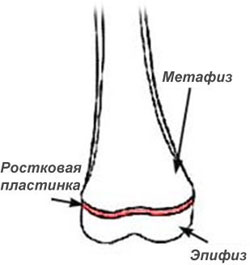

Эпифизарная пластинка – зона гиалинового хряща, которая располагается почти на конце кости, между эпифизом и метафизом. Хрящ растет, а затем замещается костной тканью, что обуславливает рост костей в длину. При повреждении, превышающем прочностные характеристики и эластичность хряща, целостность эпифизарной пластинки нарушается, возникает эпифизеолиз, обычно – с переходом на костные структуры.

Эпифизеолизы развиваются только в тех местах, где капсула сустава крепится к эпифизу или к ростковой зоне – в лучезапястном, локтевом, плечевом и голеностопном суставе, нижней трети бедра. Если эпифизарная пластинка покрыта суставной капсулой, которая прикрепляется к метафизу – повреждение невозможно, поэтому эпифизеолизов верхней трети голени не бывает.

Классификация

Классическая классификация, составленная Салтером и Харрисом с учетом расположения линии перелома, включает пять видов эпифизеолиза:

- 1 тип (6% случаев) – линия располагается в зоне эпифизарной пластинки, не затрагивая эпифиз и метафиз.

- 2 тип (75% случаев) – повреждаются ростковая зона и метафиз, эпифиз остается интактным.

- 3 тип (8% случаев) – поражаются эпифизарная пластинка и эпифиз, метафиз остается интактным.

- 4 тип (10% случаев) – линия проходит через все три структуры: ростковую зону, метафиз и эпифиз.

- 5 тип (1% случаев) – ростковая пластинка сдавливается между метафизом и эпифизом с развитием компрессионного перелома.

Позже были описаны еще четыре типа эпифизеолиза, в том числе с периферическим расположением, вызывающим угловую деформацию, с повреждением надкостницы, с последующим возможным нарушением эндесмального или энхондрального остеогенеза. Эти типы имеют меньшее клиническое значение из-за малой распространенности.

Симптомы эпифизеолиза

После травмы ребенок жалуется на боль. При осмотре выявляется припухлость, покраснение и ограничение движений. При пальпации определяется болезненность в проекции повреждения. Эпифизеолизы не сопровождаются крепитацией отломков, патологическая подвижность отсутствует. Наличие смещения обуславливает деформацию (обычно – нерезко выраженную), при отсутствии смещения контуры сегмента не нарушаются.

Движения нередко ограничиваются незначительно, небольшой отек напоминает ушиб, поэтому родители не обращаются за медицинской помощью. Косвенным признаком эпифизеолиза является повышение температуры тела до 37-38°С из-за всасывания содержимого травматической гематомы в первые дни после травмы.

Осложнения

В отдельных случаях возможно развитие контрактуры Фолькмана, особенно – при преждевременном наложении циркулярной повязки. Основными отдаленными осложнениями эпифизеолизов являются нарушение дальнейшего роста кости и деформация ее суставного конца. В слабо выраженном варианте эти осложнения встречаются достаточно часто. Так, преждевременное исчезновение ростковой зоны с небольшим укорочением выявляется у 15-20% больных, перенесших эпифизеолиз лучевой кости.

Диагностика

Диагностика эпифизеолиза осуществляется детскими ортопедами, может представлять затруднения, особенно у детей младшего возраста. Это обуславливает необходимость настороженности при характерных травмах и важность проведения расширенного обследования при сомнительных результатах базовых исследований. План диагностических мероприятий включает:

- Физикальное обследование. Контуры конечности сохранены или незначительно изменены. При осмотре обнаруживается боль в зоне повреждения, усиливающаяся при попытке активных и пассивных движений. Функция конечности зачастую ограничена умеренно или даже незначительно. Крепитация и патологическая подвижность отсутствуют, поэтому данные признаки не проверяют, чтобы не усугублять страдания пациента.

- Рентгенография. У детей старшего возраста при 2 и 4 типах перелома на снимках просматривается фрагмент метафиза, выявляется смещение ядер окостенения в эпифизарной зоне. У пациентов младшей возрастной группы и больных с остальными типами переломов изменения отсутствуют или нерезко выражены, поэтому в сомнительных случаях выполняют сравнительные рентгенограммы обеих конечностей.

- КТ и МРТ. Не входят в базовую программу обследования, применяются для уточнения данных при неоднозначных результатах рентгеновских снимков или при необходимости оперативного лечения. Позволяют с более высокой достоверностью определять наличие и расположение перелома.

Дифференциальную диагностику эпифизеолизов проводят с ушибами. При различении основываются на данных визуализирующих исследований.

Лечение эпифизеолиза

Лечение в подавляющем большинстве случаев (более 90%) консервативное. При переломах дистальных сегментов без смещения или с небольшим смещением терапия осуществляется амбулаторно. Сложные травмы и повреждения проксимальных сегментов являются показаниями для госпитализации.

Консервативная терапия

Тактику лечения определяют в зависимости от локализации эпифизеолиза, наличия и характера смещения. Возможны:

- Иммобилизация. При переломах без смещения накладывают гипсовую лонгету с захватом двух соседних суставов. Гипс циркулируют не ранее, чем через неделю, чтобы избежать нарушений кровообращения.

- Репозиция. Проводится даже при наличии незначительного смещения. У детей дошкольного и младшего школьного возраста выполняется под наркозом, в остальных случаях возможна местная анестезия. В особо сложных случаях репозицию проводят под рентген-контролем. Затем накладывают гипс, лечение осуществляют по тем же принципам, что при эпифизеолизе без смещения.

- Вытяжение. Применяется очень редко, обычно – при повреждениях плечевой и бедренной костей. Детям до 3 лет накладывают лейкопластырное вытяжение, пациентам старшей возрастной группы – скелетное.

В ходе лечения производят периодические контрольные снимки. Больным назначают физиотерапевтические методики, ЛФК, массаж. Срок иммобилизации определяется локализацией эпифизеолиза.

Хирургическое лечение

Показаниями к операции являются повреждения с ротацией отломка или интерпозицией мягких тканей, открытые травмы, сохранение смещения после двух попыток закрытой репозиции, патологические переломы и неправильно сросшиеся переломы. При фиксации отломков используют простые устройства для остеосинтеза, не повреждающие хрящевую ткань ростковой зоны, обычно – спицы Киршнера. В послеоперационном периоде назначают анальгетики и антибиотики, проводят восстановительные мероприятия.

Прогноз

При своевременно начатом лечении и адекватном устранении смещения прогноз благоприятный. Отломки хорошо срастаются, функция конечности полностью восстанавливается. В отдаленном периоде возможно преждевременное закрытие зоны роста с незначительным (визуально незаметным, не нарушающим функции) укорочением конечности. При сохранении смещения, сложных переломах повышается вероятность деформаций и значимых укорочений.

Профилактика

Первичная профилактика включает в себя предупреждение бытового и уличного детского травматизма, составление продуманных программ тренировок и постоянное наблюдение тренера за детьми, занимающимися спортом. Предупреждение отдаленных последствий заключается в повышенном внимании при обследовании пациентов с подозрением на эпифизеолиз, тщательной коррекции положения отломков, регулярном рентгенологическом контроле, обязательной реабилитации.

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 30 декабря 2019; проверки требует 1 правка.

Эпифизеолиз (новолат. epiphyseolysis; эпифиз + др.-греч. λύσις – распад, разрушение) – это травматическое повреждение хрящевой ткани в области соединения метафиза трубчатой кости с эпифизом. Эта зона подвержена травмам преимущественно до окончания периода роста конечностей в длину. У взрослых хрящи в этой области полностью заменены твердой тканью. В медицине болезнь еще называют переломом Солтера – Харриса по двум авторам, описавшим виды патологии. Разрушение хрящевой пластины приводит к асимметрии конечностей, деформации скелета, а иногда и к полному прекращению роста. Источник: https://xnog.ru/meditsina/sustavy/ehpifizeoliz/ Составляет около 15% от общего количества переломов у детей. Почти в половине случаев возникает в области лучезапястного и локтевого суставов. Мальчики страдают вдвое чаще девочек.

Эпифизеолиз хорошо срастается, но поражение эпифизарной пластинки может повлечь за собой дальнейшее нарушение роста кости.

Самыми распространенными признаны эпифизеолизы и остеоэпифизеолизы. Они классифицируются как хондропатии и имеют код по МКБ 10 от М91 до М94 в зависимости от локализации поражения.

Заболевания встречаются только у детей и подростков до завершения процесса окостенения.

При остеоэпифизеолизе линия перелома переходит на диафиз.

Эпифизеолизы головок трубчатых костей наблюдаются у пациентов с эндокринными нарушениями, включающими недостаточность гормона роста.

Типы[править | править код]

Существуют девять типов перелома, 5 из которых описаны Robert B Salter и W Robert Harris в 1963 году[1], остальные, более редкие, описаны позже[2]:

- I тип – поперечный перелом через ростковую зону[3] : 6 % случаев

- II тип – Линия перелома проходит через ростковую зону и метафиз, не затрагивая эпифиз[4]: 75 % случаев

- III тип – Линия перелома проходит через ростковую зону и эпифиз, не затрагивая метафиз[5]: 8 % случаев

- IV тип – Линия перелома проходит через три элемента кости: ростковую зону, метафиз и эпифиз[6]: 10 % случаев

- V тип – Компрессионный перелом ростковой зоны, выглядящий на рентгенограмме в виде уменьшения её высоты (расстояния между эпифизом и диафизом)[7]: 1 % случаев

- VI тип – Повреждение периферической порции ростковой зоны, приводящей к формированию костного мостика и ангулярной деформации конечности (введён в 1969 году Mercer Rang)[8]

- VII тип – Изолированное повреждение ростковой зоны (типы VII-IX введены в 1982 году JA Ogden)[9]

- VIII тип – Изолированное повреждение ростковой зоны с возможным нарушением энхондрального костеобразования

- IX тип – Повреждение периоста с возможным нарушением эндесмального костеобразования

Причины В группу риска входят в основном мальчики. Процесс закрытия зоны роста у них происходит дольше, чем у девочек. Они более активны в быту и на отдыхе. Также переломам головки эпифиза подвержены люди, увлекающиеся следующими видами спорта: футбол; гимнастика: волейбол; прыжки в длину и высоту. Кроме физических нагрузок и травм, остеоэпифизеолиз могут спровоцировать патологии эндокринной системы и особенности строения скелета. Слишком худые и высокие дети подвержены перелому эпифиза чаще, чем имеющие нормостенический тип телосложения. У них повышена нагрузка на хрящевые пластины за счет дефицита мышечной массы. Источник: https://xnog.ru/meditsina/sustavy/ehpifizeoliz/

Изображения эпифизеолиза[править | править код]

- Рентгеновские снимки переломов Салтера-Харриса с вставками где показаны линии перелома

Примечания[править | править код]

Источник

Хирургия коленного сустава // Эпифизеолиз – переломы в области ростковой пластинки кости

Ростковая зона кости представляет собой участок развивающейся хрящевой ткани на концах длинных костей. Ростковая пластинка регулирует и определяет длину и форму зрелой кости.

Кости растут из зоны ростковой пластинки. После завершения созревания организма ростковая зона закрывается, и рост кости прекращается. Ростковая пластинка расположена между метафизом (расширением на конце кости) и эпифизом кости.

расположение ростковой пластинки

на конце бедренной кости

Статистика

На долю эпифизеолиза приходится от 15 до 30% всех переломов детского возраста. Данные переломы требуют неотложной медицинской помощи, поскольку могут приводить к искривлению и разнице в длине конечностей.

Сращение переломов у детей происходит быстрее, чем у взрослых.

Детский хирург-ортопед, который проводит соответствующее обследование, поможет определить природу травмы ростковой пластинки, выберет соответствующий метод лечения и назначит последующее наблюдение для оценки процесса восстановления.

Переломы в области ростковой пластинки встречаются часто, но серьезную проблему они обычно не представляют. Деформация костей сопровождает эпифизеолиз лишь в 1-10% случаев.

Группа риска

В группу риска развития эпифизеолиза входят:

- У мальчиков переломы в зоне роста кости встречаются в два раза чаще, чем у девочек.

- Активно растущие дети. Пик встречаемости эпифизеолиза отмечается у подростков.

- Треть всех случаев эпифизеолиза приходится на такие виды спорта, как футбол, баскетбол и гимнастика.

- В 20% случаев переломы в области ростковой пластинки встречаются при физической активности на отдыхе:

- велосипедные прогулки

- катание на санях, скейтборде, лыжах или коньках

Классификация эпифизеолиза

В настоящее время разработано несколько систем классификации. Самой распространенной системой, возможно, является классификация Салтера-Харриса.

Лечение

Переломы типа I

- Могут нарушать рост кости.

- При лечении многих переломов данного типа используется гипсовая иммобилизация, однако может потребоваться и хирургическое лечение. Операция, как правило, включает постановку интрамедуллярного (внутрикостного) штифта, который удерживает отломки на месте и воссоздает нормальную ось кости.

Переломы типа II

- Данные переломы срастаются обычно хорошо, однако могут потребовать хирургического лечения. Представляют собой самый распространенный тип переломов в зоне роста костей.

- При лечении большинства переломов данного типа используется гипсовая иммобилизация.

Переломы типа III

- Переломы III типа чаще всего встречаются у детей старшего возраста. За счет начинающегося окостенения ростковой пластинки линия перелома проходит не через всю кость, а изгибается, что сопровождается откалыванием участка эпифиза.

- Переломы данного типа требуют хирургического лечения и внутренней фиксации, что восстанавливает нормальную анатомию зоны роста и суставных поверхностей.

Переломы типа IV

- Данные переломы обычно полностью прекращают рост кости.

- Они требуют хирургического лечения с внутренней фиксацией.

Переломы типа V

- Лечение включает гипсовую иммобилизацию или, в некоторых случаях, операцию.

- Данные переломы практически всегда сопровождаются нарушением роста кости.

(495) 506-61-01 – где лучше оперировать колено и коленный сустав

ЗАПРОС в КЛИНИКУ

Источник

Бытовой травматизм, автодорожный, спортивный, родовой.

Особенности: меньшая масса ребенка, хорошо развиты мягкие ткани, кости содержат меньше минеральных солей и как следствие более эластичны, набкостница более толстая.

Надлом и перелом по типу «зеленой ветки» или «ивового прута». При этом виде перелома кость слегка согнута, по выпуклой стороне наружные слой подвергаются перелому, а по вогнутой сохраняют нормальную структуру.

Поднадкостничный перелом характеризуется тем, что сломанная кость остается покрытой надкостницей, целость которой сохраняется, возникают эти повреждения при действии вдоль продольной оси кости.

Эпифизеолиз и остеоэпифизеолиз – травматический отрыв и смещение эпифиза от метафиза или с частью метафиза по линии росткового эпифизарного хряща. Встречаются только у детей и подростков до окончания процесса окостенения. Внесуставное расположение эпифизарного хряща, когда суставная сумка и связки прикрепляются ниже эпифизарной линии, способствует отрыву эпифиза. При этом, как правило, от метафиза отрывается небольшой костный фрагмент треугольной формы, связанный с эпифизом (остеоэпифизеолиз). Эта костная пластинка находится на противоположной стороне травмирующей силы и играет особую роль для рентгенологического диагноза эпифизеолиза в тех случаях, когда эпифиз имеет еще полностью хрящевую структуру и на рентгеновском снимке не виден. Разрыв целостности костной ткани при эпифизеолизах происходит в рыхлой среде молодого костного мозга, и поэтому эпифизарный хрящ сохраняет связь с эпифизом. Таким образом, эпифизеолизы и остеоэпифизеолизы наблюдаются там, где суставная сумка прикрепляется к эпифизарному хрящу кости (например, лучезапястный и голеностопный суставы, дистальный эпифиз бедренной кости).

В местах, где сумка прикрепляется к метафизу так, что ростковый хрящ покрыт ею и не служит местом ее прикрепления (например, тазобедренный сустав), эпифизеолиза не бывает. Это положение подтверждается на примере коленного сустава, где при травме возникает эпифизеолиз бедренной кости, но не бывает смещения проксимального эпифиза большеберцовой кости по эпифизарному хрящу.

Апофизы в отличие от эпифизов располагаются вне суставов, имеют шероховатую поверхность и служат для прикрепления мышц и связок. Отрыв апофиза по линии росткового хряща называется апофизеолизом. Примером этого вида повреждения может служить смещение внутреннего или наружного надмыщелков плечевой кости.

33. Дисплазия тазобедренного сустава и врожденный вывих бедра. Организация раннего выявления. Ранняя клиническая и рентгенологическая диагностика.

Связки:внутр(круглая и косая), внеш(бедр лобковая,-седалиш,-подвзд, круговая вплетается в фиброзную капсулу).

Этиология:1-тазовое или ягодичное предлежание

2-недоношенность-незрелость тбс

3-вир инф во вр бер-ти

4-много и маловодие

5-гормональные нар Ж и реб, пат ЩЖ-гиперэластичностьсвязок, с-м мезенхимальной недостаточности-нар колич и кач сост коллагена в СТ., пат Ц и Пнс-миотонии.

Генетич забол, пол ребенка.

Врожденный вывих бедра – luxatio femoris congenitum. В качестве этиологических факторов, приводящих к отклонению в нормальном развитии тазобедренного сустава и окружающих мышц, называют порок их закладки.

Патогенез врожденного вывиха бедра обусловлен предшествующим предвывихом и дисплазией сустава, характеризующихся гипоплазией вертлужной впадины, малыми размерами головки бедра и замедленным ее окостенением, поворотом верхнего конца бедра кпереди (антеторсия), аномалиями развития нервно-мышечного аппарата области тазобедренного сустава.

Простые формы:отсутствие смещения головки бедренной кости, скошенность вертлужной впадины, чаще у девочек: головка смещается вверх, капсула растягивается, ч/з перешеек капсулы перекидывается сухожилие м-цы,сужение перешейка, на песочные часы(снизу клетчатка, сверху головка), ч/з узкий перешеек капсулы головка не может быть вправлена, часто сочет с пороками аноректальной зоны.

Сложные-предвывих(смещение в горизонт плоскости, слабость связочного аппарата)-децентрированна, подвывих, вывих-как следствие не лечения или в/у терратогенно.

Конгруэнтность

Клиника: 1) ограничение отведения в тазобедренных суставах контрактура, ( норма – нр – не менее 90 градусов, 1 мес – 100-110, 3 мес – 120, 6 мес – 160-170170), инконгруэнтность;2) симптом соскальзывания, или симптом «щелчка» (симптом Маркса-Ортолани), при отведении НК- с-м пружинящего сопротивления(мешает лимбус)-усилить давление-услышим руками б/б; 3) асимметрия складок на бедре и ягодицах осмотр-складки пах и ягодичные разной глубины, выраженности и на разной высоте; 4) разница в длине нк, укорочение абсолютное(разница анатомическая), относит(расст м/у 2 точками разное(по прямой)ребенка горизонтально на спину и сгиб конечности, стопы на столе, в кол и тбс, смотрим на колени-коленные суставы на разном уровне)5)избыточная наружная ротация нижней конечности, больш ягодичная м-ца-ротация к вертелу, охватываем ребенка за грудную кл в вертик положении-стопа ротируется кнаруже. (см Родительского).

Дифдс :гипертонус-мозговые нарушения, проверить тонус в др м-х

Рентгенодиагностика. Не раньше чем в 3 мес.Во время рентгенографии ребенок лежит на спине в прямой проекции, нк разогнуты и приведены, положение м/у внутренней и средней ротацией, строго симметрично.

1)Горизонтальная линия ч/з центры вертлужных впадин(где соед все 3 кости,Уобразный хрящ)-линия келлера.

2)касательная к крыше вертлужной впадины, измер угол между 1 и2-ацетобулярный угол-хар степ развития или недоразв вертл впадины, в н=30

3) самая проксимальная точка шейки, точка гоффа, в н=10 мм, при дисплазии-0,-,хар-ет степень смещения бедр кости по вертик.

4)д-это расстояние от центра вертл впадины до перпендикуляра восстановленного из точки гоффа к линии келера. Н д=15мм, при пат увел.

Простая форма: угол более30, 3 и ядро в н, нет смещения головки.

Предвывих: более 30, ядро окостенения (4) более 15 по горизонтале, 3-н.

Подвывих: более 30, 4-более 15, 3 сниженно.

Вывих: резко более 30, 4-резко более 15, 3-резко снижено.

Изменненый угол, латеропозиция, линия шинко(дуга нарушенна)

Снимок-обоих суст, прям проекция, среднее положение выпрямл-перверх ость, колено, бол палец.

Классическая «триада Путти»: 1) повышенная скошенность крыши вертлужной впадины, 2) смещение проксимального конца бедра кнаружи и кверху относительно вертлужной впадины, 3) позднее появление и гипоплазия ядра окостенения. По схеме Путти, применяющейся у детей с еще невыраженной головкой, прямая линия проводится путем соединения верхних частей метафизов обоих бедер. Перпендикулярно проводят две линии через середины суставных впадин; затем определяют расстояние от дна вертлужной впадины до точки пересечения обеих линий, которые в норме одинаковы с обеих сторон, а при вывихе на стороне вывиха расстояние увеличивается за счет смещения бедра кнаружи; при смещении бедра вверх расстояние от вертлужной впадины до прямой линии, соединяющей метафизы бедер, уменьшено.

Схема Хильгенрейнера. Проводят горизонтальную линию через оба У-образных хряща (линия Келлера); от наиболее высоко расположенной точки диафиза бедра проводят перпендикуляр до пересечения с горизонтальной линией. В норме длина этого перпендикуляра 1-1,5 см. Расстояние от дна вертлуж-ной впадины до перпендикуляра в норме также 1-1,5 см. При вывихе расстояние h уменьшается, a d увеличивается. От дна вертлужной впадины проводят касательную к наиболее периферическому отделу крыши вертлужной впадины; образующийся угол (индекс) в норме у новорожденного равен 26-30°, у двухлетнего ребенка приближается к 20°. При наличии дисплазии сустава и отставания в развитии вертлужной впадины он увеличен. Для дисплазии тазобедренных суставов характерно не столько абсолютное увеличение этого угла, сколько наличие разницы в углах с обеих сторон, ярко свидетельствующей о пороке развития таза.

Схема Рейнберга применяется у детей более старшего возраста. Проводят три вертикальные линии: по средней линии тела, через верхнелатеральный край (выступ крыши) здоровой вертлужной впадины и на равном расстоянии от средней линии на стороне вывиха. В норме вертикальная линия проходит через диафиз бедра, а при вывихе – медиальнее. Горизонтальную линию также проводят через У-образные хрящи. В норме головка бедра расположена медиальнее вертикальной и ниже горизонтальной линии, при вывихе – латеральнее и выше этих линий. У детей второго полугодия жизни обращают внимание на линию Шентона. В норме нижний контур шейки бедра переходит в верхнюю полуокружность запирательного отверстия, а при вывихе дугообразная линия отсутствует, так как появляется уступ из-за более высокого расположения нижнего контура шейки бедра.

Схема Омбреданна, в которой учитываются положение головки по отношению к горизонтальной линии (линии Келлера) и расположение диафиза бедра (линии Омбреданна) по отношению к вертикальной линии. (1 схема Пути, последняя Омбреданна)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник