Переломы по бетельману

Классификация зубочелюстной системы по Бетельману. Аномалии прикуса по Бетельману.

Мы предлагаем классификацию, которая учитывает, во-первых, аномалии прикуса во всех направлениях: сагиттальном, вертикальном и трансверзальном; во-вторых, функциональную патологию по А. Я. Катцу.

При характеристике патологических прикусов исходим из морфологических особенностей, характеризующих ортогнатию. Ортогнатия отличается определенным взаимоотношением зубных рядов в трех направлениях: сагиттальном, вертикальном и трансверзальном.

Попадание мезио-щечного бугра верхнего 6-го зуба в поперечную фиссуру нижнего б-го является при ортогнатии характерным признаком взаимоотношения челюстей в сагиттальной плоскости. Глубиной перекрытия верхними фронтальными зубами нижних зубов, равной 1/3 коронки, при ортогнатии характеризуется положение челюстей в вертикальной плоскости.

Перекрытие щечными буграми верхних жевательных зубов щечных бугров нижних зубов, а также перекрытие язычными буграми нижних жевательных зубов небных бугров верхних зубов являются в ортогнатии характерным признаком расположения челюстей в трансверзальном направлении. При этом следует отметить, что верхние небные бугры жевательных зубов попадают в продольные бороздки нижних зубов. Ортогнатия еще отличается, как правило, бугрово-фиссурным смыканием.

Отклонения во взаимоотношении зубных рядов в этих плоскостях при ортогнатии влекут за собой возникновение патологических форм прикуса в этих же трех направлениях: вертикальном, сагиттальном и трансверзальном. Отсюда и вытекает необходимость отличать три группы патологических форм зубной окклюзии: сагиттальные, вертикальные и трансверзальные аномалии прикуса.

К сагиттальным аномалиям прикуса относятся отклонения от морфологии ортогнатии в сагиттальном направлении или, как принято выражаться, в мезио-дистальном соотношении зубных рядов. При этом наблюдаются две формы аномалии, друг другу противоположные: дистальный и мезиальный прикусы. Дистальный прикус характеризуется дистальным расположением нижней челюсти, а также функциональной недостаточностью выдвигателей и круговой мышцы рта.

При мезиальном прикусе наблюдается обратная картина: нижняя челюсть расположена мезиально, выдвигатели развиты чрезмерно, а ретрак-торы (опускатели) недостаточно развиты.

К вертикальным аномалиям относятся случаи с отклонениями от ортогнатии с точки зрения степени перекрытия верхними фронтальными зубами нижних. Эта патология тоже имеет две формы: глубокий и открытый прикусы. Если фронтальные зубы друг друга чрезмерно перекрывают, так что фронтальные зубы какой-либо челюсти почти травмируют слизистую оболочку другой челюсти или находятся близко к этому положению, то такой прикус называется глубоким.

Глубокий прикус также характеризуется недоразвитием выдвигателей. В тех же случаях, когда отклонения от нормы в вертикальном взаимоотношении зубных рядов выражаются в том, что часть верхних зубов совсем не смыкается с нижними, то такая вертикальная аномалия называется открытым прикусом. Открытый прикус характеризуется недоразвитием поднимателей и круговой мышцы рта.

Наконец, к трансверзальным аномалиям относятся две формы косого прикуса: первая— на одной стороне зубы артикулируют, как при ортогнатии, а на другой — верхняя челюсть сдавлена и нижние зубы перекрывают верхние; вторая — нижняя челюсть целиком перемещена в одну сторону и вследствие этого на одной стороне небные поверхности верхних боковых зубов перекрывают щечные поверхности нижних, а на другой — язычные поверхности нижних боковых зубов перекрывают щечные поверхности верхних, т. е. зубы смыкаются не жевательными буграми, а боковыми поверхностями.

Косой прикус характеризуется функциональной недостаточностью одного из выдвигателей, левого или правого, в зависимости от того, в какую сторону сдвинута нижняя челюсть. Такое перекрытие объясняется тем, что вся нижняя челюсть смещена в одну сторону, т. е. влево или вправо от верхней челюсти.

Первая форма называется односторонним косым прикусом, вторая— двусторонним косым прикусом.

Характеристика функциональной патологии жевательной мускулатуры не обязательна при лечении аномалий у взрослых, но она особенно целесообразна в раннем детском возрасте, так как в этом возрасте можно применять патогенетическую терапию путем систематической миогимнастики соответствующей группы мышц. В более старшем возрасте эта характеристика теряет значение с точки зрения намеченной терапии.

Наша классификация аномалий прикуса отличается от классификации Энгля следующими особенностями.

1. Она дает не только морфологическую, но и некоторую функциональную характеристику деформаций; функциональная характеристика имеет, как сказано, особо важное значение в раннем детском возрасте, когда недостаточность функции мускулатуры может быть устранена при помощи миогимнастики и борьбы с вредными привычками.

2. В ней отражены не только сагиттальные, но и вертикальные и трансверзальные аномалии.

3. В нашей классификации нет ни ложной, ни истинной прогении. Есть мезиальный прикус, который характеризуется аномалийным положением фронтальных и жевательных зубов. Что касается такого взаимоотношения между зубными рядами, при которых нижние фронтальные зубы перекрывают верхние, а жевательные находятся в правильном мезио-дистальном соотношении, то мы эту аномалию относим к аномалиям положения отдельных зубов с диагнозом: «небное положение фронтальных зубов».

Классификация имеет еще и то преимущество, что в ней не употребляются термины: «прогнатия», «истинная прогения», «ложная прогения»1. Следует указать, что мы отказались от употребления не только термина, но и понятия «ложная прогения». В этих понятиях существует вообще большая путаница. Так, например, одни подразумевают под понятием «ложная прогения» смыкание зубных рядов, при котором нижние передние зубы перекрывают верхние, а в области жевательных зубов имеется правильное мезио-дистальное взаимоотношение. Другие подразумевают под этим понятием малую верхнюю челюсть и нормальную нижнюю.

Кроме того, одни называют эту аномалию «ложной прогенией», другие — «принужденным прикусом», третьи — «фронтальной прогенией». Энгль отличает прогению первого класса от прогении третьего класса и называет первую прогению «вестибулярной прогенией».

– Также рекомендуем “Исследование ортодонтического больного. Сбор анамнеза у ортодонтического больного.”

Оглавление темы “Деформации челюсти и зубов.”:

1. Деформация зубов при рахите. Диагностика деформаций при рахите.

2. Патология верхних дыхательных путей. Деформация челюсти при патологии дыхательных путей.

3. Роль вредных привычек в деформации зубов. Искусственное вскармливание при деформации зубов.

4. Роль пищи в деформации челюстей. Заболевания зубов и челюстей у детей.

5. Оральное положение зубов. Вестибулярное положение зубов.

6. Супраокклюзия и инфраокклюзия. Мезиальное и дистальное положение зуба.

7. Норма зубочелюстной системы. Классификация Энгля.

8. Классификация зубочелюстной системы по А. Я. Катцу. Основные принципы классификации по Катцу.

9. Классификация зубочелюстной системы по Бетельману. Аномалии прикуса по Бетельману.

10. Исследование ортодонтического больного. Сбор анамнеза у ортодонтического больного.

Источник

Классификация аномалий зубочелюстной системы Бетельмана. Частота аномалий прикуса

В нашей клинике принята классификация аномалий зубочелюстной системы, предложенная проф. А. И. Бетельманом.

Все аномалии зубочелюстной системы по этой классификации разделены на аномалии положения отдельных зубов и аномалии артикуляции.

Аномалии артикуляции рассматриваются в трех направлениях: по сагиттали, по вертикали и трансверзали.

Аномалии прикуса в сагиттальном направлении различают двух видов: дистальный и мезиальный прикусы; по вертикали различают открытый и глубокий прикусы, а по трансверзали — односторонний и двухсторонний косой прикусы.

Исходя из симптоматологии, аномалии прикуса в сагиттальном направлении делятся по этой классификации еще на отдельные формы.

Дистальный прикус имеет следующие четыре формы:

1-я форма — нижняя микрогнатия;

2-я форма — верхняя макрогнатия;

3-я форма — верхняя макрогнатия и нижняя микрогнатия;

4-я форма — верхне-челюстная прогнатия со сжатием в боковых участках.

Мезиальный прикус имеет три формы:

1-я форма — верхняя микрогнатия;

2-я форма — нижняя макрогнатия;

3-я форма — верхняя микрогнатия и нижняя макрогнатия.

Для характеристики функциональной патологии автор классификации использует недостаточность мускулатуры по Катцу.

Так, при дистальном прикусе нижняя челюсть расположена кзади от верхней по сравнению с ортогнатическим прикусом. Одним из симптомов функциональной неполноценности является недостаточная функция выдвигателей. При мезиальном прикусе нижняя челюсть расположена впереди верхней, при этом функция мускулатуры, смещающей нижнюю челюсть кзади, ослабевает. Превалирует функция наружных крыловидных мускулов. Глубокому прикусу сопутствует недостаточная функция мышц, выдвигающих нижнюю челюсть кпереди.

При открытом прикусе наблюдается слабая деятельность поднимателей и круговой мышцы рта.

Классификация аномалий зубочелюстной системы проф. Бетельмана имеет некоторые преимущества перед вышеизложенными классификациями.

Так, эта классификация отражает не только сагиттальные, но и вертикальные и трансверзальные деформации. Общие понятия «дистальный» и «мезиальный» прикусы расчленены на формы, что дает возможность легко избрать метод лечения деформации; устраняет ту путаницу, которая была до настоящего времени в определении прогений — истинные и ложные и т. д. Классификация дает не только морфологическую, но и функциональную характеристику деформаций, что имеет большое значение в плане лечения деформации, в особенности в раннем детском возрасте.

Как при работе в клинике, так и в данном изложении материала, мы пользовались классификацией деформаций зубочелюстной системы, предложенной А. И. Бетельманом.

Частота аномалий прикуса

По вопросу частоты аномалий зубочелюстной системы у детей в настоящее время имеется большое количество работ, но данные авторов не только весьма разноречивы, но нередко даже прямо противоречивы.

Первые указания на проведение обследовательской работы с целью выяснения аномалий зубочелюстной системы в России относятся к 1903 году. Дантист М. Элькин осмотрел 193 ученика, среди которых аномалии имелись у 32, то есть у 16,58%; из аномалий автор отмечает, главным образом, неправильное положение отдельных зубов.

Из числа более поздних работ, касающихся аномалий зубочелюстной системы в детском возрасте, можно назвать статью Коссаковской (1929 г.), в которой представлены материалы обследования детей в клинике Канторовича. Сотрудниками этой клиники было обследовано 1211 детей. По данным автора, у детей шестилетнего возраста, то есть к началу смены молочного прикуса, обнаружено 70% аномалий прикуса; в 14 лет, когда уже полностью сформировался-постоянный прикус, у детей наблюдалось 12% аномалий.

По данным Энгля (1913 г.), аномалии отдельных зубов составляют 70% случаев всех аномалий.

Обследованием жевательного аппарата у детей занимался также Агапов. По данным автора, аномалии зубочелюстной системы у баварских школьников. (Дагестан) в среднем составляют 68,8%.

– Вернуться в оглавление раздела “Стоматология.”

Оглавление темы “Аномалии прикуса и деформации зубочелюстной системы”:

1. Деформации челюсти при искусственном вскармливании. Челюсти при вредных привычках

2. Деформации челюсти при сосании пальцев. Влияние положения языка на челюсти

3. Положение головы при деформациях челюсти. Влияние молочных зубов на челюсти

4. Челюсти при задержке молочных зубов. Влияние первых постоянных зубов на челюсти

5. Роль мышц в деформации челюсти. Влияние подвижности челюсти на ее деформацию

6. Этиопатогенез деформации челюсти. Классификация деформации зубочелюстной системы

7. Классификация аномалий прикуса по Энглю. Недостатки классификации Энгля

8. Классификация аномалий прикуса по Симону. Классификация Агапова аномалий прикуса

9. Функциональные аномалии прикуса. Диагноз деформации зубочелюстной системы

10. Классификация аномалий зубочелюстной системы Бетельмана. Частота аномалий прикуса

Источник

Следует

отметить, что все классификации имеют

недостатки и положительные стороны.

Любая классификация облегчает изучение

клиники частичной потери зубов, сокращает

записи в истории болезни и, наконец,

помогает взаимопониманию между врачами.

Но ни одна классификация не дает точных

указаний к применению того или иного

протеза, так как не в состоянии полностью

отразить сложную клиническую картину

частичной потери зубов, вид прикуса,

состояние твердых тканей и пародонта.

Бетельман

А. И. зубные

ряды, имеющие дефекты, делит на два

класса. К первому он относит зубные

дуги, имеющие один или несколько дефектов,

но один или два из них являются концевыми.

Второй класс составляют зубные ряды с

включенными дефектами. Кроме того, в

каждом классе он выделяет подклассы.

Классификации дефектов зубных рядов по Бетельману а. И.

Дефекты | |||

I Один среди | II Один но | ||

I Дефект | II Дефекты | I В | II Есть |

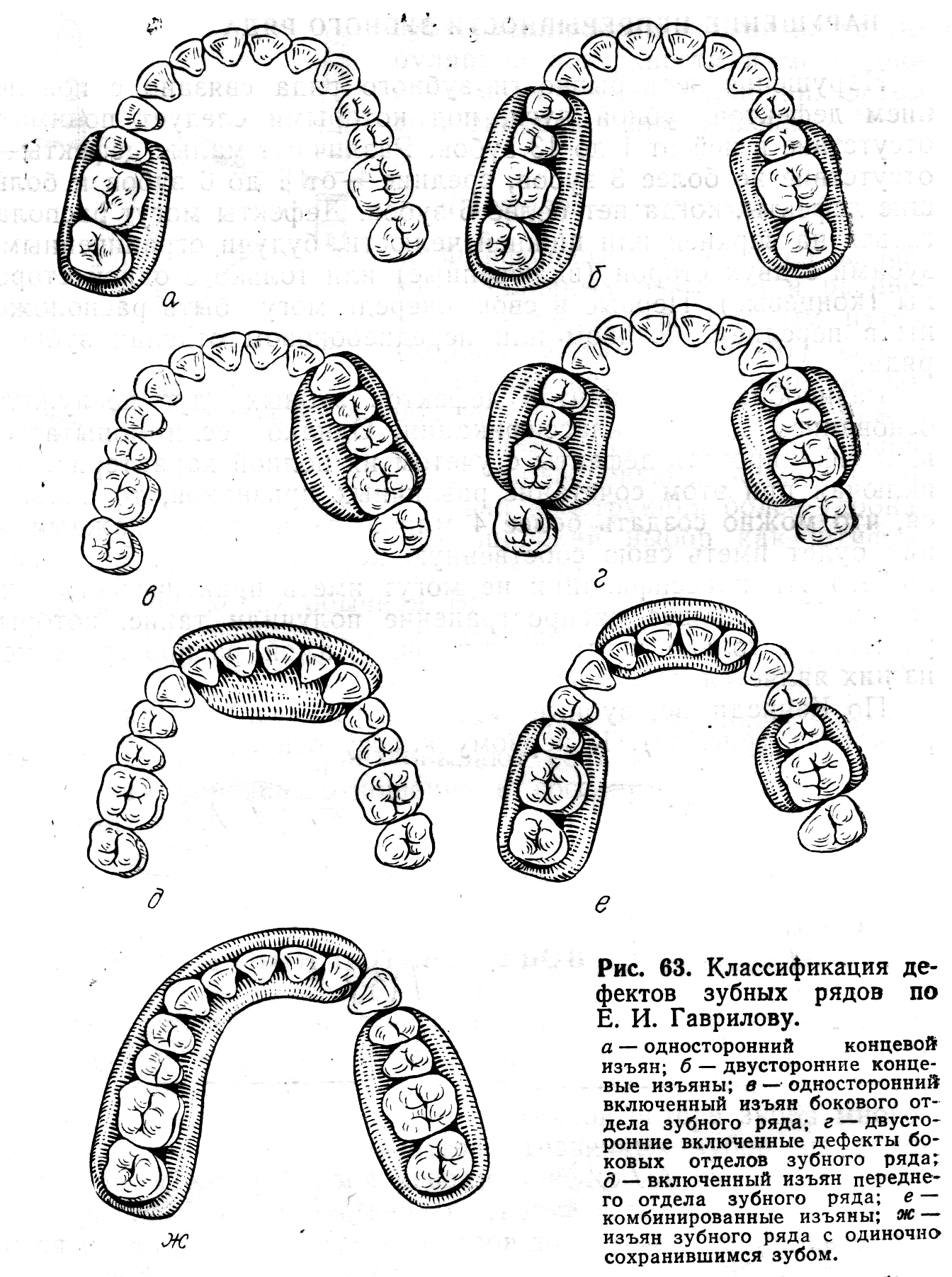

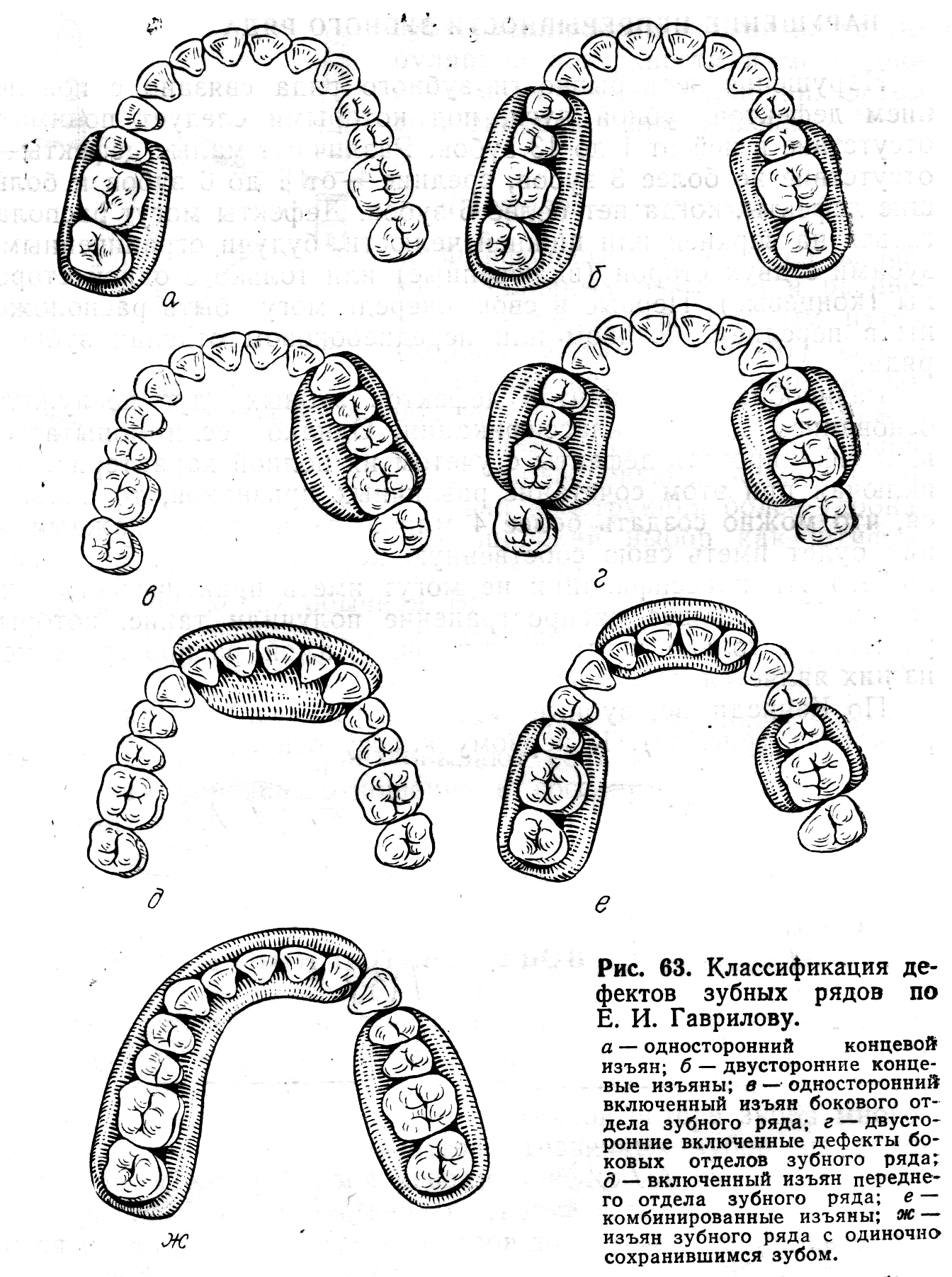

Гаврилов

Е. И.

предложил свою классификацию дефектов

зубных рядов (см. рис.). Особенность ее

–

выделение в отдельную группу челюстей

с одиночно сохранившимися зубами.

Согласно этой классификации, различают

четыре группы дефектов: 1) концевые

(односторонние и двусторонние); 2)

включенные (боковые –

односторонние, двусторонние и передние);

3) комбинированные; 4) челюсти с одиночно

сохранившимися зубами. Подготовка и

методика протезирования таких дефектов

имеют свои особенности.

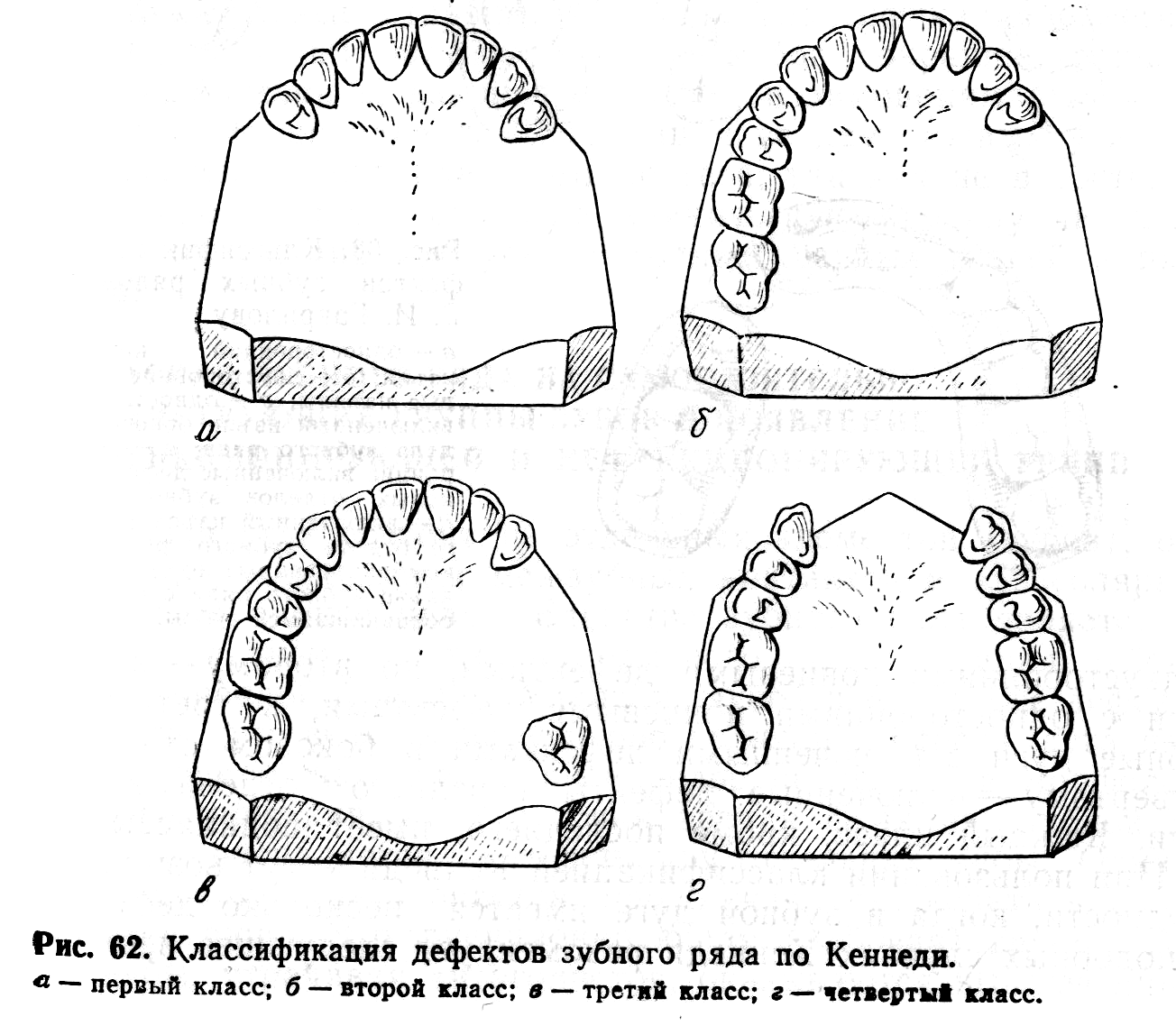

По

Кеннеди,

все зубные ряды с дефектами делятся на

четыре класса (см. рис.). К первому классу

относятся зубные дуги с двусторонними

концевыми дефектами, ко второму –

зубные дуги с односторонними концевыми

дефектами, к третьему –

зубные дуги с включенными дефектами в

боковом отделе, к четвертому –

включенные дефекты переднего отдела

зубной дуги. Каждый класс, кроме

последнего, имеет подклассы.

При

пользовании классификацией Кеннеди

могут возникнуть трудности, когда в

зубной дуге имеется несколько дефектов.

В подобных случаях рекомендуется

следовать правилам (дополнениям)

Апплегате:

Определение

класса дефекта не должно предшествовать

удалению зубов.Если

отсутствует третий моляр, и он не должен

быть замещен, то он не учитывается в

классификации.Если

имеется третий моляр, и он должен быть

использован как опорный зуб, то он

учитывается в классификации.Если

отсутствует второй моляр, и он не должен

быть замещен, то он не учитывается в

классификации.Класс

дефекта определяется в зависимости от

наиболее дистально расположенных

беззубых участков.Дополнительный

дефект рассматривается, как подкласс,

и определяется их числом.Величина

дополнительных дефектов не рассматривается,

учитывается только их число, определяемое

нормой подкласса.Четвертый

класс не имеет подклассов.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Глава 3. КЛАССИФИКАЦИИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ

3.1. Классификация Энгля

Классификация

Энгля (1899) является единственной общепринятой международной

классификацией. Известный немецкий ортодонт А. М. Шварц в своей книге

“Рентгеностатика” (1960) пишет: “Энгль, предложив свою классификацию,

одним гениальным взмахом навел порядок в хаосе существовавших до него

представлений”.

Американский

ортодонт Э. Г. Энгль (1855-1930) известен не только как автор самой

популярной классификации зубочелюстных аномалий, но и как автор

универсального ортодонтического аппарата, организатор первого научного

общества ортодонтов, первого научного журнала по ортодонтии, первого в

мире института орто-донтии, который он возглавлял до 1927 г., т. е.

почти до конца своей жизни.

В

соответствии с классификацией Энгля, выделяются две группы аномалий:

аномалии окклюзии (положения зубов) и аномалии смыкания. В первой группе

автор выделил 7 разновидностей неправильного положения зубов:

вестибулоокклюзию (вестибулярное положение), лингвоокклюзию (оральное

положение), мезиоокклю-зию (мезиальное положение), дистоокклюзию

(дистальное положение), тортоокклюзию (поворот зуба), инфраокклюзию и

супраок-клюзию.

Взаимное

расположение челюстей и зубных рядов Э. Г. Энгль предлагал оценивать по

соотношению первых постоянных моляров, которым он придавал ведущее

значение в формировании постоянного прикуса. Он полагал, что ввиду

неподвижности верхней челюсти верхние первые моляры прорезываются всегда

в определенном

Рис. 3. Классификация Энгля

месте

(он назвал их “ключом окклюзии”), а аномалии прикуса формируются в

результате смещения нижних первых постоянных моляров, прорезывающихся на

подвижной нижней челюсти. При правильном (нейтральном) соотношении

первых постоянных моляров переднещечный бугорок верхнего первого моляра

во время смыкания челюстей попадает в переднюю бороздку между щечными

буграми нижнего первого моляра (рис. 3).

Все

аномалии, при которых первые моляры находятся в нейтральном

соотношении, отнесены Энглем к I классу. К этому классу могут быть

отнесены: скученное положение передних зубов, зубоальвео-лярная

протрузия, зубоальвеолярная ретрузия, сужение зубных рядов и др. При

втором классе аномалий нижние моляры смещены по отношению к верхним

дистально. Сначала Энгль определял неправильное мезиодистальное

соотношение челюстей и зубных дуг как соотношение со смещением на ширину

одного премоляра, а позднее

(в 7-м издании руководства) – до величины, превышающей 1/2 ширины клыка.

В

зависимости от положения фронтальных зубов аномалии II класса Энгль

разделил на два подкласса (раздела): первый характеризуется протрузией

верхних резцов с наличием трем, второй, наоборот, их ретрузией и тесным

положением с налеганием друг на друга.

При

третьем классе аномалий первые постоянные моляры нижней челюсти

расположены мезиально по отношению к верхним. Поэтому мезиально-щечный

бугорок верхнего моляра расположен дистально по отношению к передней

бороздке между щечными буграми нижнего первого моляра. В зависимости от

степени нарушения мезиодистального соотношения челюстей мезиально-щечный

бугорок первого верхнего моляра может находиться на разных уровнях: над

дистальным бугорком нижнего моляра, между первым и вторым моляром и т.

д.

Э. Г. Энгль впервые обратил

внимание на то, что каждый зуб на обеих челюстях имеет два антагониста.

Он признавал (1928), что первый постоянный моляр верхней челюсти может

изменять свое местоположение из-за неправильного положения других зубов,

в связи с чем предлагал убеждаться в правильности его позиции по

отношению к скулоальвеолярному гребню.

Основной

недостаток классификации Энгля состоит в том, что аномалии смыкания

зубных рядов он рассматривал только в сагиттальной плоскости.

Отечественными

учеными предложено большое количество классификаций зубочелюстных

аномалий. Это классификации Н. И. Агапова (1929), А. Я. Катца (1939), И.

Л. Злотника (1952), А. И. Бетельмана (1956), Д. А. Калвелиса (1957), В.

Ю. Курляндско-го (1957), Л. В. Ильиной-Маркосян (1967), Х. А.

Каламкарова (1972), Ф. Я. Хорошилкиной (1969) и др. В каждой изэтих

классификаций есть рациональный элемент, некоторые изних в настоящее

время представляют лишь исторический интерес. Мы остановимся на

классификациях, которые получили наибольшее распространение.

3.2. Клинико-морфологическая классификация Калвелиса

Д.

А. Калвелис считает, что в основу классификации должны быть положены

морфологические изменения, касающиеся зубов, зубных рядов и всего

прикуса в целом, с учетом этиологии и значения их для функции и

эстетики.

I. Аномалии отдельных зубов

1. Аномалии числа зубов:

1.1. Адентия – частичная и полная (гиподонтия).

1.2. Сверхкомплектные зубы (гипердонтия).

2. Аномалии величины и формы зубов:

2.1. Гигантские зубы (большие).

2.2. Шипообразные зубы.

2.3. Уродливые формы.

2.4. Зубы Гетчинсона, Фурнье, Турнера.

3. Аномалии структуры твердых тканей зубов:

Гипоплазия зубных коронок (причина – рахит, тетания, диспепсия, тяжелые детские инфекционные заболевания, сифилис).

4. Нарушение процесса прорезывания зубов:

4.1. Преждевременное прорезывание зубов.

4.2. Запоздалое

прорезывание вследствие: болезни (рахит и другие тяжелые заболевания),

преждевременного удаления молочных зубов, неправильного положения

зачатка зуба (ретенция зубов и персистентные молочные зубы как наводящий

симптом), наличия сверхкомплектных зубов, неправильного развития зуба

(фолликулярные кисты).

II. Аномалии зубных рядов

1. Нарушение образования зубных рядов:

1.1. Аномалийное положение отдельных зубов:

а) губно-щечное прорезывание зубов;

б) нёбно-язычное прорезывание зубов;

в) мезиальное прорезывание зубов;

г) дистальное прорезывание зубов;

д) низкое положение (инфраокклюзия);

е) высокое положение (супраокклюзия);

ж) поворот зуба вокруг продольной оси (тортоаномалия);

з) транспозиция зубов;

и) дистопия верхних клыков.

1.2. Тремы между зубами (диастема).

1.3. Скученное положение зубов.

2. Аномалии формы зубных рядов:

а) суженный зубной ряд;

б) седлообразно сдавленный зубной ряд;

в) V-образная форма зубного ряда;

г) четырехугольный зубной ряд;

д) асимметричный зубной ряд.

III. Аномалии прикуса

1. Сагиттальные аномалии прикуса:

1.1. Прогнатия.

1.2. Прогения:

а) ложная прогения;

б) истинная прогения.

2. Трансверсальные аномалии прикуса:

2.1. Суженные зубные ряды.

2.2. Несоответствие ширины верхнего и нижнего зубных рядов:

а) нарушение соотношений боковых зубов на обеих сторонах (двухсторонний перекрестный прикус);

б) нарушение соотношений боковых зубов на одной стороне (косой или односторонний перекрестный прикус).

3. Вертикальные аномалии прикуса:

3.1. Глубокий прикус:

а) перекрывающий прикус;

б) комбинированный прикус с прогнатией (крышеоб-разный).

3.2. Открытый прикус:

а) истинный прикус;

б) травматический прикус (вследствие дурных привычек).

В

отличие от Э. Г. Энгля, Д. А. Калвелис выделил третью группу – аномалии

отдельных зубов. Другой особенностью этой классификации является то,

что автор рассматривает аномалийное положение зубов не как патологию

развития отдельных зубов, а как проявление нарушения образования зубных

рядов. Это логично, поскольку зубной ряд как единое целое состоит из

отдельных зубов, объединенных пародонтом, альвеолярным отростком и

межзубными контактами.

Преимущество

классификации Калвелиса по сравнению с классификацией Энгля состоит

также в том, что аномалии прикуса он рассматривает не в одной, а в трех

плоскостях – сагиттальной, вертикальной и трансверсальной.

К

недостаткам классификации Калвелиса можно отнести некоторую ее

громоздкость, которую можно устранить за счет исключения лишних

подробностей, относящихся к описанию клиники аномалий. Кроме того, в

последние годы были подвергнуты критике термины “прогнатия” и “прогения”

как не раскрывающие сущности патологии прикуса в сагиттальной

плоскости.

3.3. Классификация

аномалий зубов и челюстей кафедры ортодонтии и детского протезирования

Московского государственного медицинского стоматологического

университета

1. Аномалии зубов:

1.1. Аномалии формы зуба.

1.2. Аномалии структуры твердых тканей зуба.

1.3. Аномалии цвета зуба.

1.4. Аномалии размера зуба (высоты, ширины, толщины):

а) макродентия;

б) микродентия.

1.5. Аномалии количества зубов:

а) гиперодонтия (при наличии сверхкомплектных зубов);

б) гиподонтия (адентия зубов – полная или частичная).

1.6. Аномалии прорезывания зубов:

а) раннее прорезывание;

б) задержка прорезывания (ретенция).

1.7. Аномалии положения зубов (в одно, двух, трех направлениях):

а) вестибулярное;

б) оральное;

в) мезиальное;

г) дистальное;

д) супраположение;

е) инфраположение;

ж) поворот по оси (тортоаномалия);

з) транспозиция.

2. Аномалии зубного ряда:

2.1. Нарушение формы.

2.2. Нарушение размера:

а) в трансверсальном направлении (сужение, расширение);

б) в сагиттальном направлении (удлинение, укорочение).

2.3. Нарушение последовательности расположения зубов.

2.4. Нарушение симметричности положения зубов.

2.5. Нарушение контактов между смежными зубами (скученное или редкое положение).

3. Аномалии челюстей и их отдельных анатомических частей: 3.1 Нарушение формы.

3.2. Нарушение размера:

а) в сагиттальном направлении (удлинение, укорочение);

б) в трансверсальном направлении (сужение, расширение);

в) в вертикальном направлении (увеличение, уменьшение высоты);

г) сочетанные по двум и трем направлениям.

3.3. Нарушение взаиморасположения частей челюстей.

3.4. Нарушение положения челюстных костей.

3.4. Классификация аномалий окклюзии зубных рядов Л. С. Персина

1. Аномалии окклюзии зубных рядов:

1.1. В боковом участке:

а) по сагиттали: дистальная (дисто-) окклюзия;

б) по вертикали: дизокклюзия;

в) по трансверсали: перекрестная окклюзия:

– вестибулоокклюзия;

– палатиноокклюзия;

– лингвоокклюзия.

1.2. Во фронтальном участке:

а) дизокклюзия:

– по сагиттали: в результате протрузии или ретрузии резцов;

– по вертикали: вертикальная резцовая (без резцового перекрытия), глубокая резцовая (с глубоким резцовым перекрытием);

б) глубокая резцовая окклюзия.

2. Аномалии окклюзии пар зубов-антагонистов:

2.1. По сагиттали.

2.2. По вертикали.

2.3. По трансверсали.

3.5. Классификация ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует следующую классификацию зубочелюстных аномалий:

I. Аномалии размеров челюстей:

1. Макрогнатия верхней челюсти.

2. Макрогнатия нижней челюсти.

3. Макрогнатия обеих челюстей.

4. Микрогнатия верхней челюсти.

5. Микрогнатия нижней челюсти.

6. Микрогнатия обеих челюстей.

II. Аномалии положения челюстей относительно основания черепа:

1. Асимметрия.

2. Верхнечелюстная прогнатия.

3. Нижнечелюстная прогнатия.

4. Верхнечелюстная ретрогнатия.

5. Нижнечелюстная ретрогнатия.

III. Аномалии соотношения зубных дуг:

1. Дистальная окклюзия.

2. Мезиальная окклюзия.

3. Чрезмерное перекрытие (горизонтальный перекрывающий прикус).

4. Чрезмерный перекрывающий прикус (вертикальный перекрывающий прикус).

5. Открытый прикус.

6. Перекрестный прикус боковых зубов.

7. Лингвоокклюзия боковых зубов нижней челюсти.

8. Смещение от средней линии.

IV. Аномалии положения зубов:

1. Скученность.

2. Перемещение.

3. Поворот.

4. Промежуток между зубами.

5. Транспозиция.

6. Ретенция (полуретенция).

7. Другие виды.

V. Челюстно-лицевые аномалии функционального происхождения:

1. Неправильное смыкание челюстей.

2. Нарушение глотания.

3. Ротовое дыхание.

4. Сосание языка, губ и пальцев.

VI. Болезни височно-нижнечелюстного сустава:

1. Синдром Костена.

2. Синдром болевой дисфункции сустава.

3. Разболтанность сустава.

4. Щелканье сустава.

VII. Другие челюстно-лицевые аномалии.

Классификация

ВОЗ имеет много сторонников среди ортодонтов и стоматологов-ортопедов в

силу своей простоты, доступности для восприятия и отсутствия сложной

терминологии. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что использование

данной классификации возможно только на этапе постановки окончательного

диагноза, поскольку предполагает определение размеров челюстей и их

положения относительно основания черепа. Решить эти задачи можно только

на основе анализа телерентгенограмм.

Источник