Переломы орбиты презентация

- Размер: 4.3 Mегабайта

- Количество слайдов: 24

Описание презентации Презентация Переломы глазницы. МС-401 Кузнецова А.О по слайдам

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАФЕДРА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ Заведующий кафедрой Иванов С. Ю. ПЕРЕЛОМЫ ГЛАЗНИЦЫ

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАФЕДРА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ Заведующий кафедрой Иванов С. Ю. ПЕРЕЛОМЫ ГЛАЗНИЦЫ

Глазница(orbita). Представляетсобойчетырехстороннююполость, стенкикоторойобразуютнеправильной формыпирамиду. Вполостиглазницызалегают глазноеяблокосо своимимышцами, сосудамиинервами, а так жеслезнаяжелезаижироваяткань.

Глазница(orbita). Представляетсобойчетырехстороннююполость, стенкикоторойобразуютнеправильной формыпирамиду. Вполостиглазницызалегают глазноеяблокосо своимимышцами, сосудамиинервами, а так жеслезнаяжелезаижироваяткань.

Глазницаграничит : медиально — сносовойполостью сверху—спередней черепнойямкой снаружи—свисочнойямкой снизу—сверхнечелюстной пазухой

Глазницаграничит : медиально — сносовойполостью сверху—спередней черепнойямкой снаружи—свисочнойямкой снизу—сверхнечелюстной пазухой

1 — Мышца Мюллера 2 — Внутренний кантус 3 — Слезный мешочек 4 — Связки 5 — Нижняя тарзальная мышца 6 — Связка Локвуда 7 — Наружный кантус1 — Глазничная перегородка 2 — Глазничная связка 3 — SOOF — подглазничный жир 4 — Скуловая связка 5 — Прескуловое пространство 6 — Большая скуловая мышца 7 — Подскуловое пространство

1 — Мышца Мюллера 2 — Внутренний кантус 3 — Слезный мешочек 4 — Связки 5 — Нижняя тарзальная мышца 6 — Связка Локвуда 7 — Наружный кантус1 — Глазничная перегородка 2 — Глазничная связка 3 — SOOF — подглазничный жир 4 — Скуловая связка 5 — Прескуловое пространство 6 — Большая скуловая мышца 7 — Подскуловое пространство

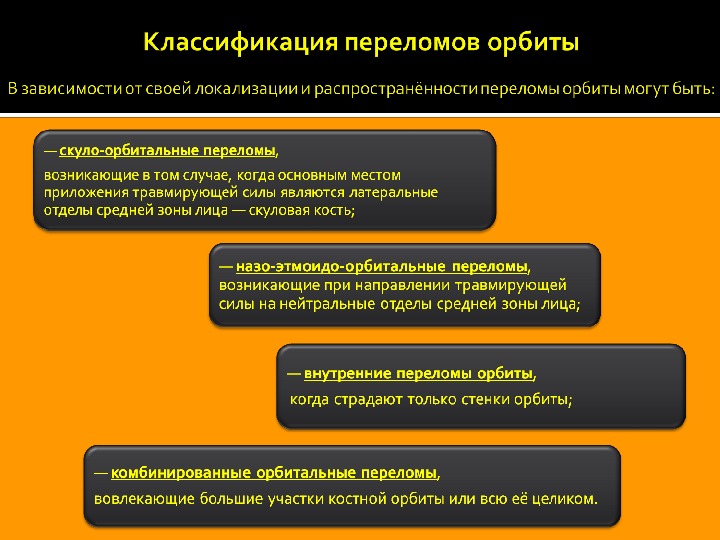

Являются наиболее частыми переломами орбиты. Переломы скуловой кости с умеренно выраженным смещением часто сочетаются с переломами латеральной стенки орбиты, с оскольчатыми переломами дна орбиты и её нижнего края.

Являются наиболее частыми переломами орбиты. Переломы скуловой кости с умеренно выраженным смещением часто сочетаются с переломами латеральной стенки орбиты, с оскольчатыми переломами дна орбиты и её нижнего края.

При тупой травме средней зоны лица переломы медиальной стенки орбиты часто распространяются по линиям наименьшего сопротивления на назоэтмоидальные структуры. При этом может сформироваться: либо один большой костный фрагмент, представляющий собой медиальные отделы края орбиты со слёзным гребешком и прикрепляющейся к нему медиальной кантальной связкой; либо несколько достаточно больших костных фрагментов, которые можно фиксировать; либо несколько более мелких фрагментов, из которых фрагмент, к которому прикреплена связка, не может быть фиксирован хирургическим путём. Назо-этмоидо-орбитальные переломы часто распространяются на прилежащие области, включая верхний край орбиты, лобную пазуху, нижний край и дно орбиты. При распространении перелома на лобную пазуху и повреждении ТМО может иметь место ликворея.

При тупой травме средней зоны лица переломы медиальной стенки орбиты часто распространяются по линиям наименьшего сопротивления на назоэтмоидальные структуры. При этом может сформироваться: либо один большой костный фрагмент, представляющий собой медиальные отделы края орбиты со слёзным гребешком и прикрепляющейся к нему медиальной кантальной связкой; либо несколько достаточно больших костных фрагментов, которые можно фиксировать; либо несколько более мелких фрагментов, из которых фрагмент, к которому прикреплена связка, не может быть фиксирован хирургическим путём. Назо-этмоидо-орбитальные переломы часто распространяются на прилежащие области, включая верхний край орбиты, лобную пазуху, нижний край и дно орбиты. При распространении перелома на лобную пазуху и повреждении ТМО может иметь место ликворея.

Классические признаки: телекантус и седловидная деформация носа. Развитие телекантуса (расширение межкантального пространства) обусловлено смещением медиального края орбиты вместе с прикрепляющейся к нему медиальной кантальной связкой. Глазная щель при этом округляется. В противоположность орбитальному гипертелоризму сама орбита не смещена кнаружи. Псевдогипертелорический вид орбит подчёркивается уплощением и расширением костной спинки носа. В результате глаза оказываются широко расставленными. Наиболее надёжным клиническим признаком назо-этмоидо-орбитального перелома является подвижность лобного отростка верхней челюсти прямом нажатии пальцем на меди альную кантальную связку, при этом также опре деляется крепитация костных отломков. Пальпация болезненна. У пациентов обычно имеется кровотечение из носа и двусторонние периорбитальные и субконъюнктивальные гематомы. Седловидная деформация носа представлена вдавлением спинки носа и его укорочением с увеличением угла между перегородкой предверия носа (коллумелой) и губой. Назо-этмоидо-орбитальный перелом часто приводит к разрыву и нарушению проходимости слезопроводящих путей.

Классические признаки: телекантус и седловидная деформация носа. Развитие телекантуса (расширение межкантального пространства) обусловлено смещением медиального края орбиты вместе с прикрепляющейся к нему медиальной кантальной связкой. Глазная щель при этом округляется. В противоположность орбитальному гипертелоризму сама орбита не смещена кнаружи. Псевдогипертелорический вид орбит подчёркивается уплощением и расширением костной спинки носа. В результате глаза оказываются широко расставленными. Наиболее надёжным клиническим признаком назо-этмоидо-орбитального перелома является подвижность лобного отростка верхней челюсти прямом нажатии пальцем на меди альную кантальную связку, при этом также опре деляется крепитация костных отломков. Пальпация болезненна. У пациентов обычно имеется кровотечение из носа и двусторонние периорбитальные и субконъюнктивальные гематомы. Седловидная деформация носа представлена вдавлением спинки носа и его укорочением с увеличением угла между перегородкой предверия носа (коллумелой) и губой. Назо-этмоидо-орбитальный перелом часто приводит к разрыву и нарушению проходимости слезопроводящих путей.

Переломы верхней стенки орбиты часто уменьшают её объём, поскольку происходят по механизму «blow-in» , то есть фрагменты перелома смешаются в полость орбиты. Переломы верхнего края орбиты обычно смещаются кнутри и книзу, вызывая при этом смещение глазного яблока кпереди и книзу. Иногда глазное яблоко на столько выстоит кпереди, что веки не могут пол ностью прикрыть его. При переломах верхней глазничной щели возникает поражение черепномозговых нервов, известное как синдром верхнеглазничной щели: по ражаются. III, IV, VI и первая ветвь V ЧМ Н. У больных определяются офтальмопарез или офтальмоплегия (птоз верхнего века, мидриаз, нарушение подвижности глазного яблока), чувствительные нарушения в области лба, верхнего века, конъюнктивы, роговицы и склеры. Когда слепота сочетается с синдромом верхнеглазничной щели, говорят о синдроме вершины орбиты. Снижение остроты зрения различной степени происходит при повреждении ЗН, например, при сдавлении его смещённым костным фрагментом. Переломы верхней стенки орбиты обычно приводят к преходящему парезу мышцы поднимающей верхнее веко, что клинически проявляется посттравматическим птозом. Этот парез может удерживаться несколько месяцев; по этому поводу не следует предпринимать никаких хирургических мероприятий, по крайней мере, в течение 6— 9 месяцев, когда имеется возможность спонтанного частичного или полного восстановления функции. Верхняя прямая мышца обычно не повреждается при переломах верхней стенки орбиты, но её парез всё же может иметь место, и, при этом, он имитирует ущемление нижней прямой мышцы. Эти два клинических обстоятельства дифференцируются с помощью стандартного обследования глазных мышц, тракционного теста и КТ-обследования. Ущемление мышцы поднимающей верхнее веко и верхней прямой мышцы при пере ломах верхней стенки орбиты происходит редко. Дефект или нестабильность крыши орбиты могут привести к образованию пульсирующего экзофтальма, при котором пульсация головного мозга передается на глазное яблоко и прилежащие структуры. Он может быть устранен реконструкцией крыши орбиты и разграничением содержимого орбиты и полости черепа. Переломы, распространяющиеся на крышу ор биты и СЧЯ, могут приводить к возникновению сообщения между сонной артерией и кавернозным синусом — травматическому К КС

Переломы верхней стенки орбиты часто уменьшают её объём, поскольку происходят по механизму «blow-in» , то есть фрагменты перелома смешаются в полость орбиты. Переломы верхнего края орбиты обычно смещаются кнутри и книзу, вызывая при этом смещение глазного яблока кпереди и книзу. Иногда глазное яблоко на столько выстоит кпереди, что веки не могут пол ностью прикрыть его. При переломах верхней глазничной щели возникает поражение черепномозговых нервов, известное как синдром верхнеглазничной щели: по ражаются. III, IV, VI и первая ветвь V ЧМ Н. У больных определяются офтальмопарез или офтальмоплегия (птоз верхнего века, мидриаз, нарушение подвижности глазного яблока), чувствительные нарушения в области лба, верхнего века, конъюнктивы, роговицы и склеры. Когда слепота сочетается с синдромом верхнеглазничной щели, говорят о синдроме вершины орбиты. Снижение остроты зрения различной степени происходит при повреждении ЗН, например, при сдавлении его смещённым костным фрагментом. Переломы верхней стенки орбиты обычно приводят к преходящему парезу мышцы поднимающей верхнее веко, что клинически проявляется посттравматическим птозом. Этот парез может удерживаться несколько месяцев; по этому поводу не следует предпринимать никаких хирургических мероприятий, по крайней мере, в течение 6— 9 месяцев, когда имеется возможность спонтанного частичного или полного восстановления функции. Верхняя прямая мышца обычно не повреждается при переломах верхней стенки орбиты, но её парез всё же может иметь место, и, при этом, он имитирует ущемление нижней прямой мышцы. Эти два клинических обстоятельства дифференцируются с помощью стандартного обследования глазных мышц, тракционного теста и КТ-обследования. Ущемление мышцы поднимающей верхнее веко и верхней прямой мышцы при пере ломах верхней стенки орбиты происходит редко. Дефект или нестабильность крыши орбиты могут привести к образованию пульсирующего экзофтальма, при котором пульсация головного мозга передается на глазное яблоко и прилежащие структуры. Он может быть устранен реконструкцией крыши орбиты и разграничением содержимого орбиты и полости черепа. Переломы, распространяющиеся на крышу ор биты и СЧЯ, могут приводить к возникновению сообщения между сонной артерией и кавернозным синусом — травматическому К КС

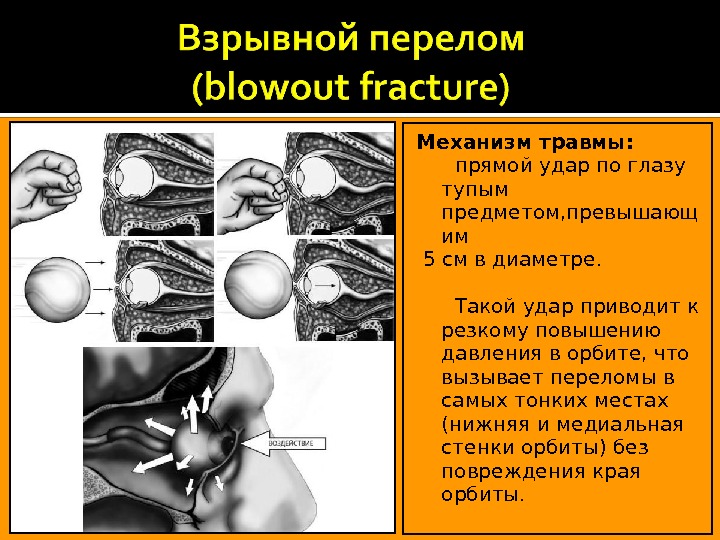

Механизм травмы: прямой удар по глазу тупым предметом, превышающ им 5 см в диаметре. Такой удар приводит к резкому повышению давления в орбите, что вызывает переломы в самых тонких местах (нижняя и медиальная стенки орбиты) без повреждения края орбиты.

Механизм травмы: прямой удар по глазу тупым предметом, превышающ им 5 см в диаметре. Такой удар приводит к резкому повышению давления в орбите, что вызывает переломы в самых тонких местах (нижняя и медиальная стенки орбиты) без повреждения края орбиты.

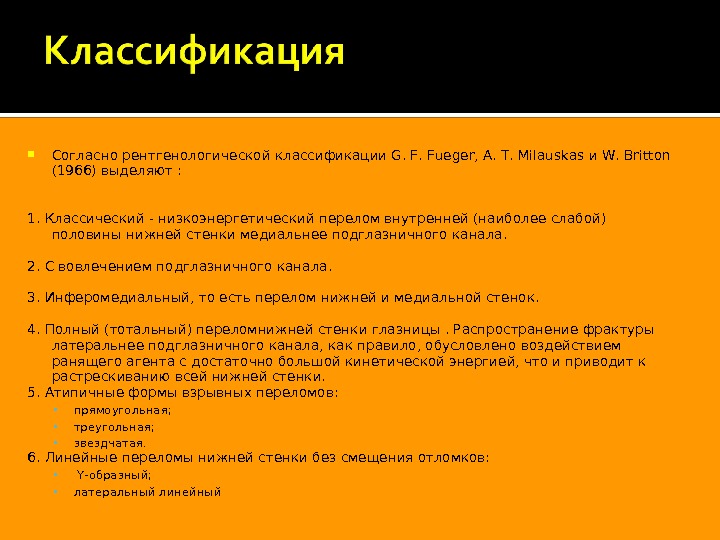

Согласно рентгенологической классификации G. F. Fueger, A. T. Milauskas и W. Britton (1966) выделяют : 1. Классический — низкоэнергетический перелом внутренней (наиболее слабой) половины нижней стенки медиальнее подглазничного канала. 2. С вовлечением подглазничного канала. 3. Инферомедиальный, то есть перелом нижней и медиальной стенок. 4. Полный (тотальный) переломнижней стенки глазницы. Распространение фрактуры латеральнее подглазничного канала, как правило, обусловлено воздействием ранящего агента с достаточно большой кинетической энергией, что и приводит к растрескиванию всей нижней стенки. 5. Атипичные формы взрывных переломов: прямоугольная; треугольная; звездчатая. 6. Линейные переломы нижней стенки без смещения отломков: Y-образный; латеральный линейный

Согласно рентгенологической классификации G. F. Fueger, A. T. Milauskas и W. Britton (1966) выделяют : 1. Классический — низкоэнергетический перелом внутренней (наиболее слабой) половины нижней стенки медиальнее подглазничного канала. 2. С вовлечением подглазничного канала. 3. Инферомедиальный, то есть перелом нижней и медиальной стенок. 4. Полный (тотальный) переломнижней стенки глазницы. Распространение фрактуры латеральнее подглазничного канала, как правило, обусловлено воздействием ранящего агента с достаточно большой кинетической энергией, что и приводит к растрескиванию всей нижней стенки. 5. Атипичные формы взрывных переломов: прямоугольная; треугольная; звездчатая. 6. Линейные переломы нижней стенки без смещения отломков: Y-образный; латеральный линейный

Единственным специфичным именно для перелома дна орбиты симптомом , который можно обнаружить при осмотре глазного яблока, является расширениезрачка до 5– 8 мм, сохраняющееся от нескольких недель до нескольких месяцев. Зрачок не реагирует на свет, но сужается при инстилляциях пилокарпина, что позволяет дифференцировать эту патологию с контузионным мидриазом.

Единственным специфичным именно для перелома дна орбиты симптомом , который можно обнаружить при осмотре глазного яблока, является расширениезрачка до 5– 8 мм, сохраняющееся от нескольких недель до нескольких месяцев. Зрачок не реагирует на свет, но сужается при инстилляциях пилокарпина, что позволяет дифференцировать эту патологию с контузионным мидриазом.

Весьма характерными являются жалобы на гипостезию по ходу подглазничного нерва, предъявляемые 70 % пациентов. А сочетание неврологических расстройств с вертикальной диплопией и энофтальмом позволяет практически безошибочно сформулировать клинический диагноз перелома дна орбиты. Периокулярные признаки (а, б): периорбитальный экхимоз, субконъюнктивальное кровоизлияние (гипосфагма), отек и подкожная эмфизема различной степени. Сужение глазной щели поврежденного глаза (в — сужение левой глазной щели). Анестезия области иннервации нижнеглазничного нерва затрагивает нижнее веко, щеку, спинку носа, верхнее веко, верхние зубы и десны, поскольку «взрывной» перелом часто затрагивает стенки нижнеглазничной щели. Энофтальм встречается при серьезных переломах, хотя обычно проявляется через несколько дней после начала разрешения отека. Без хирургического вмешательства энофтальм может увеличиваться до 6 мес вследствие посттравматической дегенерации и фиброза тканей. Ограничение супрадукции (движений глазного яблока кверху) на стороне перелома Глазные повреждения (гифема, рецессия угла, отрыв сетчатки) обычно нехарактерны, но их следует исключить при тщательном исследовании па щелевой лампе и при офтальмоскопии. Диплопия

Весьма характерными являются жалобы на гипостезию по ходу подглазничного нерва, предъявляемые 70 % пациентов. А сочетание неврологических расстройств с вертикальной диплопией и энофтальмом позволяет практически безошибочно сформулировать клинический диагноз перелома дна орбиты. Периокулярные признаки (а, б): периорбитальный экхимоз, субконъюнктивальное кровоизлияние (гипосфагма), отек и подкожная эмфизема различной степени. Сужение глазной щели поврежденного глаза (в — сужение левой глазной щели). Анестезия области иннервации нижнеглазничного нерва затрагивает нижнее веко, щеку, спинку носа, верхнее веко, верхние зубы и десны, поскольку «взрывной» перелом часто затрагивает стенки нижнеглазничной щели. Энофтальм встречается при серьезных переломах, хотя обычно проявляется через несколько дней после начала разрешения отека. Без хирургического вмешательства энофтальм может увеличиваться до 6 мес вследствие посттравматической дегенерации и фиброза тканей. Ограничение супрадукции (движений глазного яблока кверху) на стороне перелома Глазные повреждения (гифема, рецессия угла, отрыв сетчатки) обычно нехарактерны, но их следует исключить при тщательном исследовании па щелевой лампе и при офтальмоскопии. Диплопия

Диплопияможет быть обусловлена одним из следующих механизмов: Кровоизлияние и отек вызывают уплотнение тканей орбиты между нижней прямой, нижней косой мышцами и надкостницей, что ограничивает подвижность глазного яблока. Подвижность глаза обычно улучшается после разрешения кровоизлияния и отека. Механическое ущемление в области перелома нижней прямой или нижней косой мышцы или прилежащей соединительной и жировой ткани. Диплопия обычно проявляется при взгляде как вверх, так и вниз (двойная диплопия). В этих случаях тракционный тест и дифференциальный тест репозиции глазного яблока положительны. Диплопия впоследствии может уменьшиться, если была обусловлена в основном ущемлением соединительной ткани и клетчатки, но обычно сохраняется при вовлечении в перелом непосредственно мышц. Прямая травма экстраокулярных мышц в сочетании с отрицательным тракционным тестом. Мышечные волокна обычно регенерируют, и через 2 месяца нормальная функция восстанавливается.

Диплопияможет быть обусловлена одним из следующих механизмов: Кровоизлияние и отек вызывают уплотнение тканей орбиты между нижней прямой, нижней косой мышцами и надкостницей, что ограничивает подвижность глазного яблока. Подвижность глаза обычно улучшается после разрешения кровоизлияния и отека. Механическое ущемление в области перелома нижней прямой или нижней косой мышцы или прилежащей соединительной и жировой ткани. Диплопия обычно проявляется при взгляде как вверх, так и вниз (двойная диплопия). В этих случаях тракционный тест и дифференциальный тест репозиции глазного яблока положительны. Диплопия впоследствии может уменьшиться, если была обусловлена в основном ущемлением соединительной ткани и клетчатки, но обычно сохраняется при вовлечении в перелом непосредственно мышц. Прямая травма экстраокулярных мышц в сочетании с отрицательным тракционным тестом. Мышечные волокна обычно регенерируют, и через 2 месяца нормальная функция восстанавливается.

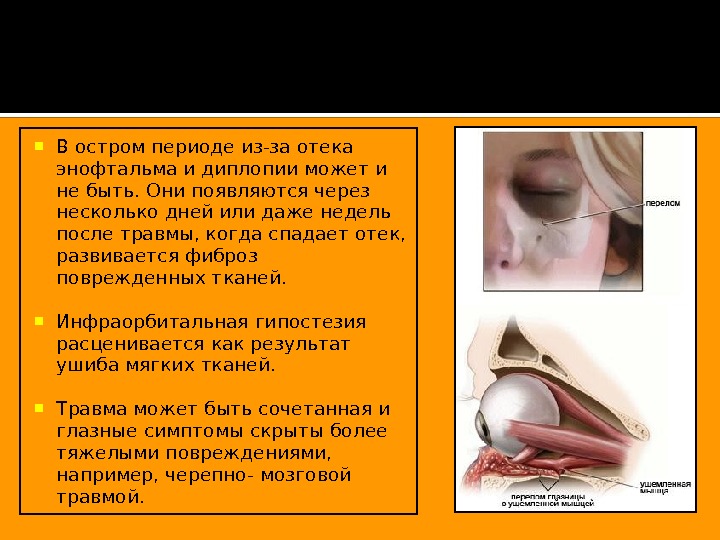

В остром периоде из-за отека энофтальма и диплопии может и не быть. Они появляются через несколько дней или даже недель после травмы, когда спадает отек, развивается фиброз поврежденных тканей. Инфраорбитальная гипостезия расценивается как результат ушиба мягких тканей. Травма может быть сочетанная и глазные симптомы скрыты более тяжелыми повреждениями, например, черепно- мозговой травмой.

В остром периоде из-за отека энофтальма и диплопии может и не быть. Они появляются через несколько дней или даже недель после травмы, когда спадает отек, развивается фиброз поврежденных тканей. Инфраорбитальная гипостезия расценивается как результат ушиба мягких тканей. Травма может быть сочетанная и глазные симптомы скрыты более тяжелыми повреждениями, например, черепно- мозговой травмой.

Обследование при переломах глазницы включает: 1. Исследование подвижности наружных мышц глаза 2. Наружный осмотр для выявления хемоза конъюнктивы и отека мягких тканей 3. Пальпация для выявления подкожной эмфиземы и смещения костей глазницы 4. Краткое неврологическое обследование для выявления гипестезии по ходу подглазничного нерва 5. Измерение относительного проптоза или энофтальма 6. Биомикроскопическое исследование для выявления субконъюнктивальных геморрагии, хемоза конъюнктивы и других признаков травмы глаза.

Обследование при переломах глазницы включает: 1. Исследование подвижности наружных мышц глаза 2. Наружный осмотр для выявления хемоза конъюнктивы и отека мягких тканей 3. Пальпация для выявления подкожной эмфиземы и смещения костей глазницы 4. Краткое неврологическое обследование для выявления гипестезии по ходу подглазничного нерва 5. Измерение относительного проптоза или энофтальма 6. Биомикроскопическое исследование для выявления субконъюнктивальных геморрагии, хемоза конъюнктивы и других признаков травмы глаза.

Целью хирургии значительно смещенных переломов средней зоны лица вовлекающих орбиту, является предупреждение развития энофтальма, а также дистопии орбиты и кантальных связок. Оперативные вмешательства при переломах орбиты направлены на: — восстановление сложной трёхмерной пространственной анатомии орбиты; — освобождение содержимого орбиты, ущемлённого в переломе; — вправление грыжевого выпячивания содержимого орбиты; — репозицию глазного яблока. Интраорбитальное содержимое следует освободить из места любого перелома. Объём движений глазного яблока должен быть проверен в ходе операции выполнением форсированного тракционного теста. Тест должен выполняться до освобождения ущемлённой ткани, после освобождения и вновь после установки любого материала на дно орбиты для его реконструкции.

Целью хирургии значительно смещенных переломов средней зоны лица вовлекающих орбиту, является предупреждение развития энофтальма, а также дистопии орбиты и кантальных связок. Оперативные вмешательства при переломах орбиты направлены на: — восстановление сложной трёхмерной пространственной анатомии орбиты; — освобождение содержимого орбиты, ущемлённого в переломе; — вправление грыжевого выпячивания содержимого орбиты; — репозицию глазного яблока. Интраорбитальное содержимое следует освободить из места любого перелома. Объём движений глазного яблока должен быть проверен в ходе операции выполнением форсированного тракционного теста. Тест должен выполняться до освобождения ущемлённой ткани, после освобождения и вновь после установки любого материала на дно орбиты для его реконструкции.

Хирургическое лечение переломов орбиты основывается на следующих принципах: — стабилизация и реконструкция орбитальногокольца (медиального, латерального, верхнего инижнего краёв орбиты); — реконструкция дефектов дна и при необходимости других стенок орбиты для восстановленияразмеров полости орбиты. — восстановление повреждений мягких тканейорбиты и положения медиальной и латеральной кантальных связок. Необходимо выделить все переломы таким образом, чтобы возможно было произвести их адекватное вправление и фиксацию всех костных фрагментов. Фиксация может выполняться наложением межкостных проволочных швов или, что предпочтительнее, при помощи мини- или микропластин и винтов. Целостность стенок орбиты, прежде всего её дна, восстанавливается с применением либо костных трансплантатов, либо неорганических имплантатов. Для этого используют: — костные аутотрансплантаты — костные или хрящевые гомотрансплантаты — неорганические аллотрансплантаты (титано вые конструкции, силикон, тефлон и др. ). Любой материал, используемый для реконструкции дна, желательно фиксировать, для избежания смещения или экструзии. При возможности контакта трансплантата с верхнечелюстной пазухой, решетчатым лабиринтом для реконструкции стенок орбиты следует использовать аутокости или титановые конструкции, поскольку в этих случаях имеется минимальный риск развития воспалительных осложнений. Наиболее частыми осложнениями неадекватно леченых переломов дна орбиты являются диплопия, энофтальм, ограничение подвижности глаз ного яблока в вертикальной плоскости. Переломы медиальной стенки орбиты часто сопровождают переломы дна орбиты и иногда являются нераспознанной причиной резидуального постоперационного энофтальма. При реконструкции дна орбиты с целью устранения диплопии и энофтальма челюстно-лицевыми хирургами у нас в стране довольно часто ис пользуется трансантральный доступ. После репозиции глазного яблока проводится реконструкция дна орбиты титановой Ф-образной пластиной или сеткой, введенными в полость орбиты под углом, достаточным для устранения энофтальма. Пластины фиксируются в области нижнеглазничного края и задней стенки верхнечелюстной пазухи. Ранняя хирургия (в течение первых 10 дней после травмы) предпочтительнее, нежели в позднем периоде.

Хирургическое лечение переломов орбиты основывается на следующих принципах: — стабилизация и реконструкция орбитальногокольца (медиального, латерального, верхнего инижнего краёв орбиты); — реконструкция дефектов дна и при необходимости других стенок орбиты для восстановленияразмеров полости орбиты. — восстановление повреждений мягких тканейорбиты и положения медиальной и латеральной кантальных связок. Необходимо выделить все переломы таким образом, чтобы возможно было произвести их адекватное вправление и фиксацию всех костных фрагментов. Фиксация может выполняться наложением межкостных проволочных швов или, что предпочтительнее, при помощи мини- или микропластин и винтов. Целостность стенок орбиты, прежде всего её дна, восстанавливается с применением либо костных трансплантатов, либо неорганических имплантатов. Для этого используют: — костные аутотрансплантаты — костные или хрящевые гомотрансплантаты — неорганические аллотрансплантаты (титано вые конструкции, силикон, тефлон и др. ). Любой материал, используемый для реконструкции дна, желательно фиксировать, для избежания смещения или экструзии. При возможности контакта трансплантата с верхнечелюстной пазухой, решетчатым лабиринтом для реконструкции стенок орбиты следует использовать аутокости или титановые конструкции, поскольку в этих случаях имеется минимальный риск развития воспалительных осложнений. Наиболее частыми осложнениями неадекватно леченых переломов дна орбиты являются диплопия, энофтальм, ограничение подвижности глаз ного яблока в вертикальной плоскости. Переломы медиальной стенки орбиты часто сопровождают переломы дна орбиты и иногда являются нераспознанной причиной резидуального постоперационного энофтальма. При реконструкции дна орбиты с целью устранения диплопии и энофтальма челюстно-лицевыми хирургами у нас в стране довольно часто ис пользуется трансантральный доступ. После репозиции глазного яблока проводится реконструкция дна орбиты титановой Ф-образной пластиной или сеткой, введенными в полость орбиты под углом, достаточным для устранения энофтальма. Пластины фиксируются в области нижнеглазничного края и задней стенки верхнечелюстной пазухи. Ранняя хирургия (в течение первых 10 дней после травмы) предпочтительнее, нежели в позднем периоде.

Источник

- Скачать презентацию (3.56 Мб)

- 34 загрузки

- 0.0 оценка

Ваша оценка презентации

Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме “Переломы костей черепа”. pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

Формат

pptx (powerpoint)

Количество слайдов

49

Слова

Конспект

Отсутствует

Содержание

Слайд 1

Переломы костей черепа

любителям лучевой диагностики посвящается…

Слайд 2

Слайд 3

Переломы костей черепа

Переломы свода черепа переломы делят на

линейные

вдавленные (компрессионные)

расхождение швов

дырчатые

Переломы основания черепа

Переломы лицевой части черепа.Слайд 4

Линейные переломы

обычно возникают в результате удара предметом большой площади. Сам по себе не имеет большого клинического значения (за исключением переломов чешуи височной кости).

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 9

Линейный многооскольчатый перелом

Слайд 10

Вдавленные переломы

Переломы черепа, при которых костные фрагменты смещаются ниже поверхности прилежащей части свода черепа, вызывая компрессию головного мозга

импрессионные вдавленные переломы черепа (костные отломки остаются связанными с прилежащими сохранными участками свода черепа при расположении костных фрагментов под углом к поверхности этих участков)

депрессионные вдавленные переломы черепа, при которых костные отломки утрачивают связь с интактными костями свода черепа и располагаются ниже их поверхности.Слайд 11

Импрессионный перелом

Слайд 12

Механизмы формирования

Сочетание малой ударной поверхности поражающего объекта, движения его с большой скоростью

Слайд 13

Депрессионный перелом

Слайд 14

Слайд 15

Механизмы формирования

Прямое контактное соударение поверхности головы с повреждающим предметом, ударная поверхность которого во много раз меньше поверхности свода черепа.

Слайд 16

Экспрессионные переломы

В противоположность вдавленным выделяют экспрессионные переломы, характеризующиеся выстоянием фрагментированных костных отломков над поверхностью свода черепа.

Слайд 17

Расхождение швов

Слайд 18

Слайд 19

Дырчатые переломы

Слайд 20

Слайд 21

Переломы основания черепа

перелом одной или нескольких костей, входящих в основание мозгового отдела черепа – затылочной, височной, решетчатой или клиновидной.

Слайд 22

Параорбитальныегематомы («глаза енота») у пациента с переломом основания черепа

Слайд 23

Огнестрельные повреждения черепа

Слайд 24

Переломы основания черепа

Слайд 25

Огнестрельные ранения черепа

Сопровождаются переломом костей черепа, нарушением целости твердой мозговой оболочки и проникновением инфекции в подоболочечное пространство и вещество головного мозга вместе с ранящим предметом.

Различают 4 основных типа огнестрельных ранений черепа:

касательный,

сквозной,

слепой

рикошетирующий.Слайд 26

Переломы лицевого черепа

В настоящее время в челюстно-лицевой хирургии всеми авторами используется термин «перелом средней зоны лица». В это понятие включаются кости носа, стенки орбит, скуловые кости и дуги, верхняя челюсть.

Слайд 27

Переломы верхней челюсти

Классификация переломов верхней челюсти по Ле Фор

(Le Fort, 1901 г.)Слайд 28

Диагностика переломов верхней челюсти

Слайд 29

Слайд 30

Перелом верхней челюсти

Слайд 31

Слайд 32

Перелом верхней челюсти в сочетании с переломом свода черепа

Слайд 33

Перелом скуловой дуги

Слайд 34

Переломы носовых костей

Слайд 36

Переломы нижней челюсти

Слайд 37

1 — срединный перелом; 2 — подбородочный перелом; 3 — перелом впереди угла челюсти; 4 — перелом позади угла челюсти; 5 — перелом ветви челюсти; 6 — перелом шейки челюсти.

Слайд 38

Слайд 39

Слайд 40

Переломы пирамиды височной кости

Крайне сложная диагностическая задача

Слайд 41

Слайд 42

Появление линейной томографии пришло на помощь врачу

Слайд 44

с появлением КТ задача действительно упростилась

Слайд 45

Поперечный перелом височной кости

Слайд 46

Перелом ячеек сосцевидного отростка и стенок среднего уха

Слайд 47

Спасибо за внимание!

Слайд 48

Линия перелома проходит в месте соединения лобного отростка верхней челюсти с носовой частью лобной кости в области ее решетчатой вырезки. Передний край последней соединяется с носовыми костями, а задний — с передним краем продырявленной пластинки решетчатой кости, которая принимает участие в образовании основания черепа в области его передней ямки. Задние отделы носовой части лобной кости содержат ячейки, соприкасающиеся с решетчатой костью и образующие крышу ее ячеек. Далее линия перелома проходит по внутренней стенке глазницы к месту соединения верхне- и нижнеглазничной щелей, переходит на наружную стенку глазницы, распространяясь по ней вверх и кпереди до верхненаружного ее угла. Здесь линия перелома проходит в области лобно-скулового шва или вблизи от него, затем направляется кзади и вниз по большому крылу клиновидной кости до нижней поверхности тела и верхнего отдела ее крыловидного отростка. При этом ломаются скуловой отросток височной кости, а также перегородка носа в горизонтальной плоскости (рис.3.1). Рис.3.1. Перелом верхней челюсти по Ле Фор I. Вид спереди. При переломе по Ле Фор I верхняя челюсть и другие лицевые кости отделяются от костей мозгового черепа. В анатомических границах верхней челюсти перелом проходит лишь в области лобного отростка и, видимо, задних отделов ее глазничной поверхности. В основном он проходит по соседним костям или вдоль швов между ними: глазничной поверхности лобной кости, латеральной поверхности тела клиновидной кости, бумажной пластинке решетчатой кости, слезной кости (медиальная стенка глазницы), глазничной поверхности скуловой кости, глазничной поверхности большого крыла клиновидной кости, скуловому отростку лобной кости (латеральная стенка глазницы), крыловидным отросткам клиновидной кости. Если учесть, что глазничная поверхность лобной кости, решетчатая кость, тело клиновидной кости образуют переднюю черепную ямку, а тело и большое крыло клиновидной кости принимают участие в образовании средней черепной ямки, то становится очевидным, что перелом верхней челюсти по Ле Фор I практически неизбежно сопровождается переломом основания черепа. В связи с этим также нельзя не учитывать анатомические взаимоотношения лобной кости, указанные в начале этого раздела (рис. 3.2 – 3.4).

Слайд 49

В настоящее время в челюстно-лицевой хирургии всеми авторами используется термин «перелом средней зоны лица». В это понятие включаются кости носа, стенки орбит, скуловые кости и дуги, собственно верхняя челюсть. Кости этой зоны имеют вертикальный тип строения трабекул губчатого вещества и утолщения кортикального слоя, так называемые контрфорсы. Контрфорсы чередуются с местами слабого сопротивления: слёзная и решётчатая кости, дно глазницы, передняя, медиальная и задняя стенки челюсти. Таким образом, анатомическое строение средней зоны лица обеспечивая соединение костей, является определяющим фактором расположения линии перелома. Характер переломов верхней челюсти, скуловой кости, орбиты зависит от направления и силы воздействия. В ряде случаев повреждения лицевых костей сопровождаются распространением перелома в переднюю и среднюю черепные ямки. Переломы верхней челюсти составляют от 2 до 5 % от всех переломов костей лица. Наиболее приемлемой считается классификация этих повреждений по LeFort (1901). В ней различаются три основных перелома: первая линия (суббазальный)- происходит отрыв верхней челюсти с носовыми костями, скуловыми и крыловидными отростками основной кости; вторая (суборбитальный) – проходит через основание костей носа, по внутренней стенке и дну глазницы, по скулочелюстному шву до крыловидных отростков; третья (поперечный) – проходит от основания грушевидного отверстия над альвеолярным отростком к крыловидным отросткам основной кости (рис.10).

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке

Спасибо, что оценили презентацию.

Мы будем благодарны если вы поможете сделать сайт лучше и оставите отзыв или предложение по улучшению.

Добавить отзыв о сайте

Источник