Переломы локтевого сустава у детей классификация

Переломы дистального конца плечевой кости встречаются часто и имеют большое практическое значение, так как составляют 64% по отношению ко всем переломам плечевой кости. Переломы дистального метаэпифиза плечевой кости делят на внутри- и внесуставные по классификации Г. А. Баирова (рис. 26). Классификация исходит из данных Парижской анатомической номенклатуры (1959).

Рис. 26. Классификация переломов костей, образующих локтевой сустав (по Г. А. Баирову),

Остановимся на наиболее часто встречающихся и типичных переломах.

Над- и чрезмыщелковые переломы плечевой кости у детей

Над- и чрезмыщелковые переломы плечевой кости у детей встречаются часто. Плоскость перелома при надмыщелковых переломах проходит через дистальный метафиз плечевой кости и не проникает в полость сустава (5%), при чрезмыщелковых переломах плоскость перелома проходит через сустав и сопровождается разрывом суставной сумки и связочно-капсульного аппарата (95%) всех повреждений.

Механизм повреждения типичен — падение на вытянутую или согнутую в локтевом суставе руку. В первом случае дистальный отломок смещается кзади — разгибательный надмыщелковый перелом, во втором — кпереди, так называемый сгибательный надмыщелковый перелом.

Клиническая картина. Клиническая картина характерна. Пассивные движения в локтевом суставе возможны, но ограничены и болезненны. Отмечается значительная припухлость в дистальной части плеча с переходом на локтевой сустав. Нередко определяется гематома, которая со временем выявляется более отчетливо. При смещении в ульнарную или радиальную сторону имеется нарушение признака Маркса (рис. 27): перпендикуляр, опущенный по оси плечевой кости на линию, соединяющую два надмыщелка, или проходит мимо, или образует острый угол.

Рис. 27. Признак Маркса (схема), а — в норме ось плечевой кости образует перпендикуляр с линией, соединяющей два надмыщелка; б — при надмыщелковых и чрезмыщелковых переломах плечевой кисти со смещением перпендикуляр не образуется.

Смещение дистального отломка может быть в трех плоскостях: кпереди (при сгибательном переломе), кзади (при разгибательном переломе), кнаружи в радиальную сторону или кнутри в ульнарную; отмечается также ротация отломка вокруг оси (рис. 28).

Рис. 28. Рентгенограммы чрезмыщелкового разгибательного перелома плечевой кости со смешением дистального отломка кзади и кнаружи. а — прямая проекция; б — боковая проекция.

При значительном смещении может наблюдаться нарушение иннервации в результате травмы mm. medianus, ulnaris, или n. radialis. Симптоматология повреждения указанных нервов представлена на рис. 29.

Рис. 29. Нарушение иннервации при повреждениях в области локтевого сустава. а — повреждение лучевого нерва; б — локтевого; в — срединного.

Лечение. При смещении костных отломков необходима репозиция, которую производят под общим обезболиванием, реже под местной анестезией. Введение новокаина в область перелома не дает достаточной анестезии и релаксации мышц, что затрудняет манипуляции, связанные с сопоставлением отломков и удержанием их во вправленном положении. Репозицию обычно проводят при периодическом контроле под рентгеновским экраном.

Помощник фиксирует руку в верхней трети плеча и осуществляет проти-вотягу. Хирург одной рукой держит за дистальный конец предплечье и осуществляет тракцию по длине, другая рука лежит на нижней трети плеча, а большой палец — на дистальном отломке плечевой кости по задней поверхности. Порядок устранения всех трех смещений таков: вначале устраняют боковое смещение в ульнарную или радиальную сторону, затем поворотом предплечья (супинация — при внутренней ротации и пронация — при наружной ротации) устраняют ротационное смещение и в последнюю очередь — смещение кзади (рис. 30).

После хорошего сопоставления костных отломков обязателен контроль за пульсом и периферической нервной системой, так как возможно сдавление плечевой артерии отечными мягкими тканями. После репозиции накладывают глубокую заднюю гипсовую лонгету в том положении руки, в котором удалось зафиксировать костные отломки.

Рис. 30. Репозиция чрезмыщелкового разгибательного перелома плечевой кости со смещением костных отломков. а, б — этапы репозиции.

Консолидация наступает в течение 14—21 дня. Проводят периодический рентгенологический контроль, так как отек, как правило с 5—6-го дня начинает уменьшаться, что может привести к вторичному смещению костных отломков. При своевременном установлении вторичного смещения проводят дополнительную репозицию, которая помогает его устранить.

При значительных отеках, неудачи одномоментной закрытой репозиции целесообразно применить метод скелетного вытяжения за локтевую кость. Спицу Киршнера проводят через проксимальный метафиз локтевой кости и накладывают груз от 2 до 4 кг в зависимости от возраста ребенка и степени смещения отломков (рис. 31).

Рис. 31. Скелетное вытяжение при надмыщелковых и чрезмыщелковых переломах плечевой кости. а — схема; б — спица Киршнера проведена через проксимальный метафиз локтевой кости.

При неудаче консервативного лечения и недопустимом смещении отломков может возникнуть необходимость открытой репозиции. Операцию производят в крайних случаях: троекратная безуспешная попытка закрытой репозиции, интерпозиция сосудисто-нервного пучка между отломками с угрозой образования ишемической контрактуры Фолькманна. Операция: доступ по Лангенбеку (продольный разрез по задней поверхности локтевого сустава), ревизия области перелома, сосудов и нервов, репозиция, остеосинтез спицами Киршнера. После операции конечность фиксируют в задней гипсовой лонгете.

После снятия гипсовой лонгеты приступают к умеренным физиотерапевтическим процедурам и лечебной физкультуре.

Из осложнений этого вида переломов можно назвать оссифицирующий миозит и оссификацию суставной сумки. Чаще всего они наблюдаются у детей, которым производят повторные закрытые репозиции, сопровождающиеся разрушением грануляций и первичной костной мозоли. Оссификация суставной сумки, по мнению Н. Г. Дамье, развивается у детей со склонностью к образованию келоидных рубцов.

Лечение оссифицирующего миозита состоит в прекращении активных гимнастических упражнений и тепловых процедур. Руке обеспечивают покой, не нагружают разного рода тяжестями. Массаж области сустава противопоказан.

Другим осложнением является деформация, которая возникает при неустраненном смещении дистального отломка кнаружи или кнутри. Более неблагоприятно смещение этого отломка кнутри, так как в дальнейшем отмечается тенденция к нарастанию отклонения оси предплечья кнутри, что приводит к варусной деформации. Cubitus varus, превышающий 20°, устраняют оперативным путем, так как косметический дефект значительный, хотя движения в локтевом суставе обычно бывают в достаточном объеме.

Перелом надмыщелковых возвышений плечевой кости

Перелом надмыщелковых возвышений плечевой кости является характерным повреждением для детского возраста (наиболее часто встречается в возрасте 8—14 лет) и относится к апофизеолизам, так как в большинстве случаев плоскость перелома проходит по апофизарной хрящевой зоне. Переломы и апофизеолизы внутреннего надмыщелка плечевой кости обычно возникают во время падения на вытянутую руку, при переразгибании в локтевом суставе и значительном вальгировании предплечья. Отрыв медиального надмыщелка и смещение его связаны с натяжением внутренней боковой связки и сокращением большой группы мышц, прикрепляющихся к надмыщелку.

Нередко отрыв внутреннего надмыщелка плечевой кости у детей сочетается с вывихом костей предплечья в локтевом суставе. Внутренний надмыщелок расположен вне суставной капсулы и поэтому отрыв его относится к околосуставным переломам. Однако при отрывном переломе медиального надмыщелка с вывихом костей предплечья возникает разрыв связочно-капсульного аппарата, и смещенный костный отломок может внедриться в полость локтевого сустава, что приводит к ущемлению апофиза между суставными поверхностями плечевой и локтевой костей.

Клиническая картина. Она зависит от степени смещения надмыщелка и сопутствующего вывиха костей предплечья. При смещении костного отломка могут наблюдаться расстройства чувствительной и двигательной функций со стороны локтевого нерва; эти функции обычно быстро восстанавливаются.

При отрыве внутреннего надмыщелка плечевой кости с вывихом костей предплечья превалируют симптомы вывиха. Локтевой сустав деформирован, движения в нем полностью отсутствуют. Нарушен треугольник Гюнтера (рис. 32). При вывихе костей предплечья практически не удается диагностировать отрыв над-мыщелка из-за грубых изменений, которые связаны с вывихом. Рентгенологическое исследование области повреждения в двух взаимно перпендикулярных проекциях помогает уточнить диагноз.

Рис. 32. Расположение постоянных точек области локтевого сустава в норме (а); и при различных повреждениях (б).

Лечение. При переломе медиального надмыщелка плечевой кости без смещения или с незначительным смещением накладывают гипсовую лонгету в среднефизиологическом положении от головок пястных костей до верхней трети плеча сроком на 10—14 дней. После консолидации перелома приступают к лечебной физкультуре и физиотерапии.

При смещении медиального надмыщелка плечевой кости книзу, кнутри и с ротацией отломка производят репозицию. Смещенный костный отломок вправляют путем давления на него снизу вверх и снутри кнаружи. Репонированный костный отломок удерживают пелотом и конечность фиксируют в гипсовой лонгете. Наибольшие затруднения во время вправления могут быть при устранении ротационного смещения, однако даже при повороте внутреннего надмыщелка более чем на 90° не отказываются от попытки консервативного вправления, так как во время репозиции нередко удается произвести деротацию и получить хорошее сопоставление отломков.

Трудности в диагностике и лечении возникают при вывихе костей предплечья с отрывом медиального надмыщелка и внедрением его в полость сустава. Вывих почти всегда сопровождается значительным повреждением связочно-капсульного аппарата, а при вправлении костей предплечья сместившийся и внедрившийся в полость локтевого сустава внутренний надмыщелок ущемляется в плечелоктевом сочленении. Несвоевременная диагностика внедрения оторванного надмыщелка в полость сустава приводит к тяжелым последствиям, так как нарушается артикуляция в плечелоктевом сочленении. Развивается тугоподвиж-ность, наблюдается гипотрофия мышц предплечья и плеча вследствие частичного выпадения функции руки. Возможен поздний неврит локтевого нерва, поэтому после вправления вывиха производят рентгенографию локтевого сустава и тщательно изучают снимки.

При ущемлении внутреннего надмыщелка в полости сустава предпринимают попытку извлечь его консервативным или оперативным способом.

Под общим обезболиванием воспроизводят вывих костей предплечья с последующим повторным вправлением. Во время манипуляций костный отломок может быть извлечен из сустава. Затем производят репозицию отломка.

Удобен следующий способ (В. А. Андрианов): под общим обезболиванием поврежденную руку удерживают в разогнутом положении и вальгируют в локтевом суставе, что приводит к расширению суставной щели с медиальной стороны. Кисть руки отводят в радиальную сторону для натяжения мышц-разгибателей предплечья. Легкими качательными движениями предплечья и толчкообразным давлением по продольной оси конечности внутренний надмыщелок выталкивают из сустава, после чего производят репозицию. Если консервативное вправление не удается, показана открытая репозиция с подшиванием надмыщелка.

Перелом головчатого возвышения плечевой кости у детей

Перелом головчатого возвышения плечевой кости у детей является внутрисуставным переломом и наиболее часто встречается в возрасте от 4 до 10 лет. Перелом обычно связан с непрямым механизмом травмы, когда ребенок падает на кисть вытянутой руки и основная сила удара при этом передается на локтевой сустав по продольной оси лучевой кости. Головка этой кости упирается в головчатое возвышение, откалывает большую или меньшую часть дистального метаэпифиза плечевой кости с наружной стороны и происходит смещение костного отломка. Если линия перелома проходит только через ростковую зону, то речь идет об эпифизеолизе головчатого возвышения, но «чистый» эпифизеолиз наблюдается относительно редко. Чаще плоскость перелома идет в косом направлении через дистальный метаэпифиз плечевой кости (снаружи и сверху, книзу и кнутри).

Перелом наружной части дистального мыщелка плечевой кости всегда является внутрисуставным и сопровождается надрывом или разрывом суставной капсулы и кровоизлиянием в сустав. Смещение костного отломка происходит, как правило, кнаружи и книзу (реже кверху), а также нередко наблюдается ротация головчатого возвышения до 90°, а иногда и до 180°. В последнем случае костный отломок своей хрящевой поверхностью бывает обращен к плоскости излома плечевой кости. Столь значительное вращение костного отломка зависит, во-первых, от направления силы удара и, во-вторых, от тяги прикрепляющейся к наружному надмыщелку большой группы мышц-разгибателей.

Клиническая картина. Эти переломы характеризуются значительным отеком в области локтевого сустава, особенно с латеральной стороны. Отечность имеет тенденцию к нарастанию в первые сутки. Кровоподтек может выявиться через несколько часов после травмы, но может и отсутствовать. Травмированная рука свисает вдоль туловища, и ребенок обычно поддерживает ее здоровой рукой. Предплечье находится в положении пронации; малейшее движение причиняет боль. Движения в пальцах кисти возможны, но болезненны. Иннервация и кровообращение страдают редко, однако контроль периферического пульса, чувствительности и двигательной функции пальцев обязателен.

Прощупать смещенный костный отломок не всегда удается из-за отека, и в этом нет никакой необходимости, тем более что эта манипуляция причиняет страдания ребенку.

Рентгенологическое исследование помогает не только уточнить степень и вид смещения отломков, но и решить вопрос о тактике лечения.

Лечение. При переломе головчатого возвышения плечевой кости без смещения в амбулаторных условиях накладывают гипсовую лонгету от пястных костей до верхней трети плеча в сред-нефизиологическом положении на срок от 10 до 14 дней, после чего приступают к лечебной физкультуре и физиотерапевтическим процедурам до восстановления функции сустава.

При переломах головчатого возвышения (эпифизеолизах, ме-таэпифизеолизах) с небольшим смещением и ротацией костного отломка до 45—60° производят попытку консервативного вправления. Во время репозиции (с целью раскрытия суставной щели) локтевому суставу придают варусное положение, после чего давлением на костный отломок снизу вверх и снаружи кнутри производят вправление. В случае хорошей адаптации руку фиксируют гипсовой лонгетой.

Если репозиция не удается, а оставшееся смещение грозит возникновением стойкой деформации и контрактуры, возникает необходимость оперативного вмешательства. Открытая репозиция также показана при смещении и ротации костного отломка более чем на 60°, так как попытка вправления в подобных случаях почти всегда безуспешна; кроме того, во время ненужных манипуляций усугубляются уже имеющиеся повреждения связочно-капсульного аппарата и прилежащих мышц, излишне травмируются эпифиз и суставные поверхности костей, образующих локтевой сустав.

Операцию производят под общим обезболиванием. Разрез делают по наружной поверхности области локтевого сустава по Кохеру. После репозиции костных отломков их фиксируют спицей Киршнера. Рану зашивают наглухо. Накладывают гипсовую лонгету сроком на 2—3 нед, после чего удаляют спицу и приступают к физиотерапевтическим процедурам и лечебной физкультуре.

При своевременно и тщательно выполненной репозиции репаративные процессы протекают лучше, что сказывается на сроках восстановления функции локтевого сустава. Однако судить об отсутствии осложнений при повреждениях в области дистального метаэпифиза плечевой кости можно только через 2—3 года после травмы, так как существует опасность повреждения ростковой зоны с образованием в поздние сроки деформации.

Исаков Ю. Ф. Детская хирургия, 1983г.

Источник

Локтевой сустав — важное анатомическое образование, которое объединяет кости плеча и предплечья. Если он функционирует с нарушениями, то возникают трудности с выполнением самых простых движений. Человек испытывает дискомфортные ощущения во время еды, расчесывания, подъема тяжести, захвата любого предмета. Когда локтевой сустав двигается, то одновременно в пространстве перемещаются и поворачиваются кости предплечья, запястья, фаланг. Только за счет нормальной работы сочленения мы можем выполнять сложные движения кистью.

Перелом без смещения

При переломах образующих его костей происходит ограничение функций всей руки. Возникают препятствия при попытке выполнить любое элементарное движение, например, развернуть кисть вверх. Полное восстановление функций локтя возможно только при размещении костей и их отломков в анатомическом положении, обеспечивая их быстрое сращение. Ведущий метод диагностики всех переломов локтевого сустава — рентгенография. Метод лечения зависит от локализации и тяжести травмы, возраста пациента. Если консервативное лечение (наложение гипса) не окажет эффекта, больного готовят к хирургической операции.

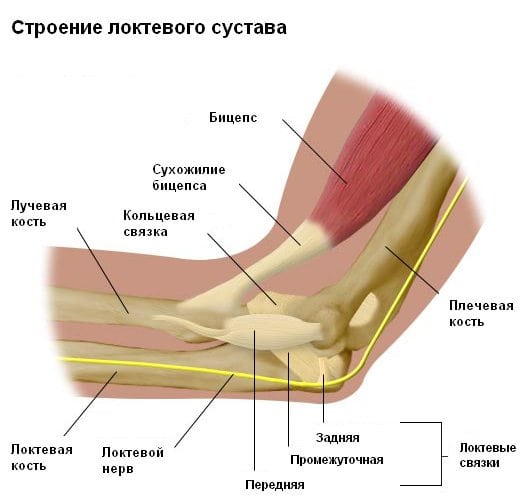

Немного анатомии

Важно знать! Врачи в шоке: “Эффективное и доступное средство от боли в суставах существует…” Читать далее…

Локтевой сустав образован локтевой, плечевой, лучевой костями. Локоть сформирован двумя суставами. При соединении костей плеча и предплечья образуется первый; благодаря ему локоть сгибается и разгибается. Второе сочленение формируется за счет локтевой кости и гладкой головки лучевой кости. Во время движения в сочленении локтевая кость вращается вокруг лучевой. Основные функции этого сустава:

- супинация, или поворот кисти ладонью кверху;

- пронация, или ее разворот ладонью вниз.

У нижней трети плечевой кости сложная форма. Ее центральный отдел немного выше локтя делится на две части, поддерживающие мыщелки. Их можно обнаружить при прощупывании мягких тканей, расположенных справа и слева от локтевого сустава. На участке с мыщелками есть определенное количество выступов и борозд, в которых находятся концы костей. В этих анатомических структурах они сочленяются, смещаются относительно кости плеча.

Костные поверхности выстланы прочным и одновременно эластичным гиалиновым хрящом. Он белый, гладкий, скользкий, защищает от повреждения кости, которые часто и монотонно смещаются в локтевом сочленении. Плавные и безболезненные движения обеспечивают хрящевые ткани. В отличие от других анатомических элементов тела они практически не снабжаются кровью. Синовиальная жидкость для них служит источником:

- молекулярного кислорода;

- питательных и биологически активных веществ.

Хрящ в большинстве случаев повреждается во время перелома. Для его дальнейшего функционирования нужна ювелирная репозиция (сопоставление, совмещение) отломков.

Основная задача терапии любого перелома — восстановление суставных поверхностей. Если полноценной регенерации хрящевых тканей не происходит, то значительно повышается риск необратимых осложнений.

Травматологи проводят лечение так называемого посттравматического артроза локтя — дегенеративно-дистрофической патологии, провоцирующей анкилоз (полную или частичную суставную неподвижность). Очень опасны переломы головок лучевых костей локтевых суставов. Кровообращение в этой части локтя полностью нарушается. При дефиците питательных веществ высока вероятность необратимого разрушения костной головки.

Клиническая картина

Во время перелома возникает острая боль. Один из ведущих симптомов травмы — хруст, напоминающий треск переламываемых сухих ветвей. Болезненные ощущения обычно локализованы на задней стороне сустава. Для травмы также характерны следующие признаки:

- боль иррадиирует в область плеча и предплечья;

- через несколько минут после повреждения начинает формироваться отек, интенсивность которого быстро нарастает;

- кожа в области повреждения прохладная, бледная, иногда синюшная;

- гематома образуется немного позже. Сначала происходят точечные кровоизлияния из-за разорвавшихся крупных сосудов. Постепенно кровь изливается в подкожную клетчатку и на передней поверхности локтя появляется обширная гематома;

- при открытом переломе кожа повреждается, а из раны могут выступать костные отломки и острые края трубчатых костей;

- пострадавший не способен произвести движения травмированной рукой — согнуть и разогнуть локоть, развернуть кисть.

При травме локоть деформируется.

Обычно локоть деформирован. Нередко возникает настолько острая боль, что пациент может потерять сознание. При пальпации доктор обнаруживает крупные отломки, оценивает тяжесть травмы. Симптомы трещины в локтевом суставе выражены не настолько ярко. Формируется крупная гематома, область повреждения отекает, но ограничения движений не происходит. Пострадавший придерживает травмированную руку здоровой для снижения интенсивности болезненных ощущений.

Разновидности переломов локтя и методы лечения

Локтевой сустав — стабильное анатомическое образование за счет наличия эластичных связок, расположенных по обе стороны сочленения. Травматологи очень редко диагностируют вывихи локтя из-за его прочного связочно-сухожильного аппарата. Стабильность обеспечивают и крепкие двуглавые и трехглавые мышцы, пересекающие суставы. Человек способен сгибать локоть благодаря надежному креплению бицепса к лучевой кости. А за разгибание отвечает трицепс, который присоединен к отростку локтя. В результате такого сложного анатомического строения у пострадавших выявляются разнообразные переломы.

Виды переломов локтевого сустава.

В результате удара или падения могут образовываться трещины в локтевом суставе. Они бывают одиночными или множественными, а по расположению к костной осевой линии — линейными, косыми, спиралеобразными. При трещинах в кости сустав сохраняет опорную функцию. Если они не сопровождаются переломом, то для полного выздоровления достаточно ношения гипсовой повязки.

Переломы нижних отделов плечевых костей

“Врачи скрывают правду!”

Даже “запущенные” проблемы с суставами можно вылечить дома! Просто не забывайте раз в день мазать этим…

>

Перелом, не затрагивающий суставные поверхности, называется внесуставным. При его диагностировании прогноз на полное выздоровление благоприятный. Внесуставные травмы выявляются немного выше локтя, обычно в области надмыщелков. Даже наложение гипсовой повязки плохо иммобилизует сочленение, поэтому сразу проводится хирургическая операция. Врач сопоставляет фрагменты в анатомическом положении, закрепляет их металлическими пластинами и винтами. Форма хирургических приспособлений соответствует изгибам костей. Это обеспечивает стабильную фиксацию и быстрое сращение перелома. Операция, проведенная по такой методике, позволяет пострадавшему раньше приступить к разработке движений.

Частая травма локтя — отрыв медиального надмыщелка, сопровождающийся его переломом, из-за запредельной тяги коллатеральных связок. Происходит отсоединение костного отломка, попадающего в суставную полость и полностью блокирующего движения. Попытка согнуть или разогнуть локоть приводит к возникновению сильной, пронизывающей боли. Показана открытая операция с фиксацией костного фрагмента к участку отрыва. Иногда восстановить сочленение возможно консервативным способом, но только при нахождении отломка рядом с местом его отрыва.

При установлении внутрисуставного перелома прогноз на полное выздоровление хуже. Задачами терапии становится качественное совмещение отломков и восстановление хрящевых поверхностей. Чаще всего диагностируются следующие травмы:

- переломы плечевых костей в области их головчатых возвышений. Отломки смещаются внутрь суставов, ограничивая их функционирование. Травмирование часто происходит при падении с упором на вытянутую руку или при вывихе. Пациентам показана хирургическая терапия. Крупные отломки закрепляют винтами в правильном положении. Маленькие фрагменты, не подлежащие репозиции, удаляют;

Перелом головчатого возвышения.

- травмы чрезмыщелковые, межмыщелковые. Это самые часто диагностируемые виды переломов, обычно возникающие при сильном ударе в локоть. Поддерживающие надмыщелки костные структуры разрушаются, что становится причиной изменения соотношения костей. Для таких травм характерно серьезное повреждение хрящевых тканей, восстановление которых является сложной задачей. После репозиции суставных элементов они крепятся винтами и пластинами до полного их сращения. Это не станет ограничением для постепенной разработки сустава.

Во время диагностирования оценивается состояние кровеносных сосудов, степень кровоизлияния в суставы. При проведении операции хирургу приходится восстанавливать и поврежденные нервы. Если этим этапом пренебречь, то разовьются тяжелейшие осложнения. Нарушение иннервации спровоцирует потерю чувствительности кисти, также возможно значительное снижение объема движений в локте.

Перелом проксимального отдела локтевой кости

При таких травмах обычно повреждения локализованы в верхних третях локтевых костей. Происходит перелом локтевого отростка (переломо-вывихи Монтеджи).

Если произошло спровоцированное тягой трицепса смещение фрагмента, то проводится только оперативное лечение. Хирург восстанавливает хрящевые и костные ткани, а затем фиксирует отломки спицами и проволокой. Удаляют спицы примерно через полгода после оценки состояния локтя. А пластины извлекаются позже — через 1-2 года.

Благодаря близкому расположению локтевого отростка к коже операция длится недолго и не представляет сложности. Но есть и исключения — многооскольчатые переломы с повреждениями венечных отростков. Они закрепляются специальными хирургическими металлическими конструкциями.

Перелом шейки и головки лучевой кости

При переломе руки в локтевом суставе человеком утрачивается способность вращения лучевой кости. Это приводит снижению функциональной активности предплечья. Пострадавший также не может повернуть кисть, взять любой предмет. Иногда костные отломки смещаются в суставные полости, блокируя движения. Опасным осложнением травмы становится повреждение костными фрагментами кровеносных сосудов, ответственных за трофику лучевой кости. При незначительном смещении фрагментов операция не проводится. Функции локтя восстанавливаются при наложении гипсовой повязки. Если фрагменты блокировали сочленение, то производится внутренняя их фиксация винтами и пластинами. При многооскольчатом переломе пациенту показано эндопротезирование костной головки.

Образующие локтевой сустав кости расположены близко к поверхности кожи, поэтому часто диагностируются открытые переломы. При таких травмах повреждаются сразу несколько элементов, расположенных внутри сустава. При открытом переломе проводится хирургическая операция. Иссекаются поврежденные, загрязненные ткани на участке разрыва кожи, а затем кости закрепляются аппаратами внешней фиксации. Как только раны заживают, приспособление удаляется. Теперь кости крепятся пластинами, винтами, которые извлекаются после полного восстановления функций руки. Такой метод проведения операции снижает вероятность инфицирования суставных полостей болезнетворными бактериями.

Эффективность терапии зависит от своевременного обращения за медицинской помощью. Руку пострадавшего следует зафиксировать повязкой в виде косынки, прикладывать к области отека холодовой компресс на 10-15 минут каждый час, дать таблетку Нурофена, Диклофенака, Найза или Кеторола. Человека следует как можно быстрее доставить в травмпункт для обследования и лечения.

Похожие статьи

Как забыть о болях в суставах?

- Боли в суставах ограничивают Ваши движения и полноценную жизнь…

- Вас беспокоит дискомфорт, хруст и систематические боли…

- Возможно, Вы перепробовали кучу лекарств, кремов и мазей…

- Но судя по тому, что Вы читаете эти строки – не сильно они Вам помогли…

Но ортопед Валентин Дикуль утверждает, что действительно эффективное средство от боли в суставах существует! Читать далее >>>

загрузка…

Источник