Переломы лодыжек литература

АТЛАС

ШАБАН

И.Ю.КАЕМ

переломовВ А С А Р Т А Н

лодыжек

uux лечение

Атлас

переломов

лодыжек uux лечение

А.Н. ШАБАНОВ,

И.Ю. КАЕМ,

В.А. САРТАН

ИЗ Д А Т Е Л Ь С Т В О « М Е Д И Ц И Н А »

МО С К В А – 1972

616.728.48-001.513(084.4)

РЕФЕРАТ | ||||

Атлас переломов | лодыжек | содержит 145 фотографий, | фоторентгенограмм | |

и пояснения к ним. | ||||

Авторы приводят данные анатомического строения нижнего | конца костей голе- | |||

ни и | голеностопного | сустава, | некоторые биомеханические особенности голеностоп- | |

ного | сустава, клиническую и | рентгенологическую диагностику | переломов лодыжек | |

и нижнего конца костей голени. Иллюстрирован механизм возникновения различных типов переломов в области голеностопного сустава и приведены способы лечения их.

Авторы подробно останавливаются на диагностике переломов лодыжек, осложненных смещением стопы, которые нередко представляют трудности с точки зрения распознавания, оценки тяжести повреждения и лечения. Неправильно проведенное лечение таких повреждений нередко приводит к несращению или к неправильному сращению отломков, что обусловливает возникновение деформаций голеностопного сустава, нарушение статики и выраженный болевой синдром, являющиеся нередко причиной инвалидности.

Авторы подробно иллюстрируют этапы репозиции «сложных» переломов лоды-

жек и их оперативное лечение. | |||

В | разделе | «Последующее лечение больных» авторы останавливаются | на мето- |

дике | проведения лечебной физкультуры, массажа, механотерапии и физиотерапии. | ||

В | атласе | представлена сводная таблица ориентировочных сроков иммобилиза- | |

ции при различных видах переломов в области голеностопного сустава | и продол | ||

жительности | нетрудоспособности больных. | ||

5-3-6

2-71

Предисловие

Переломы лодыжек и дистального конца берцовых костей встречаются весьма часто и составляют от 20 до 22% по отношению ко всем повреждениям костей скелета.

Многообразие этих переломов не всегда позволяет правильно диагностировать их, просматриваются, казалось бы, «незначительные» повреждения в этой области и лечение нередко проводится неправильно.

Это приводит к возникновению болевого синдрома вследствие нарушения биомеханики голеностопного сустава и деформации его. Особенно часто приводят к тяжелым последствиям так называемые сложные переломо-вывихи в голеностопном суставе с разрывом межберцового синдесмоза, которым хирурги подчас уделяют незаслуженно мало внимания.

При подобных повреждениях вилка голеностопного сустава не всегда восстанавливается полностью, в результате этого нарушается статика и развивается так называемая травматическая вальгусная стопа. Такие больные страдают от постоянных болей, теряют трудоспособность, что вынуждает их соглашаться на сложные оперативные вмешательства. Между тем своевременное распознавание переломов в области голеностопного сустава, ранняя и полная репозиция, хорошая фиксация и правильно проводимое последующее лечение приводят к хорошим анатомическим и функциональным результатам.

В тех случаях, когда не удается восстановить полную конгруэнтность суставных поверхностей консервативными способами, требуется открытая репозиция с применением различных фиксирующих средств для удержания отломков. В травматологических институтах, клиниках и специализированных травматологических отделениях производят такие оперативные вмешательства, и результаты операции бывают вполне удовлетворительными. Однако оперативный способ лечения переломов лодыжек и нижнего суставного конца большеберцовой кости нашел применение еще не во всех травматологических и хирургических отделениях. Нередко наблюдаются больные молодого и среднего возраста с неправильно сросшимися переломами лодыжек, подвывихами стопы, ложными суставами лодыжек, артрозами и т. д. вследствие того, что они выписаны из лечебных учреждений с неустраненными подвывихами или с недостаточно сопоставленными отломками. Между тем оперативная репозиция при этих переломах технически настолько хорошо разработана, что ее вполне могут выполнить хирурги, имеющие травматологическую подготовку.

В классических руководствах по травматологии разделы о лечении переломов лодыжек и маргинальных переломов большеберцовой ко-

сти представлены довольно подробно. Однако наглядность их с точки зрения диагностики, техники консервативного лечения представлена далеко не достаточно. Хирургу, редко занимающемуся этим вопросом, не всегда бывает легко ориентироваться в характере перелома, в выборе способа репозиции, а в необходимых случаях в способе оператив-

ного вмешательства.

В настоящем атласе мы поставили своей целью наглядно представить анатомо-физиологическую особенность голеностопного сустава, механизм повреждения его, виды переломов, диагностику, клинику, а также консервативное и оперативное лечение «свежих» переломов лодыжек и маргинальных переломов болыпеберцовой кости. Мы также считаем весьма полезным для практических врачей включить в атлас небольшой раздел ориентировочных сроков иммобилизации при различных видах переломов в области голеностопного сустава. вопросы последующего лечения после снятия гипсовой повязки и сроки нетрудоспособности для лиц разных профессий.

Мы придерживаемся общепринятой классификации переломов лодыжек, построенной на принципе механизма травмы. Однако при расположении материала мы сочли целесообразным изложить его в порядке возрастающей сложности повреждений. Такое изложение материала, с нашей точки зрения, отвечает задачам атласа, поскольку оно позволяет практическому врачу быстро ориентироваться в характере перелома, смещении отломков и в соответствии с этим правильно оказать квалифицированную помощь больному, а также проводить

дальнейшее лечение.

Все замечания по настоящему атласу мы примем с благодар-

ностью.

А в т о р ы

Анатомическое строение нижнего отдела костей голени

и голеностопного сустава

Нижний отдел костей голени образован эпиметафизом большеберцовой кости с внутренней лодыжкой и малоберцовой костью, которые образуют «вилку», плотно охватывающую тело таранной кости с боков.

Голеностопный сустав образован суставными поверхностями всех этих трех костей. При движениях суставная поверхность таранной кости, имеющая форму блока, перемещается в вилке голени в переднезаднем направлении. При подошвенном сгибании стопа несколько супинируется, а при тыльном – пронируется. Это отклонение стопы от сагиттальной плоскости при движении в передне-заднем направлении обусловлено особенностью анатомического строения блока таранной кости. Скользящая поверхность блока ее имеет некоторый скос, напоминающий небольшую спираль.

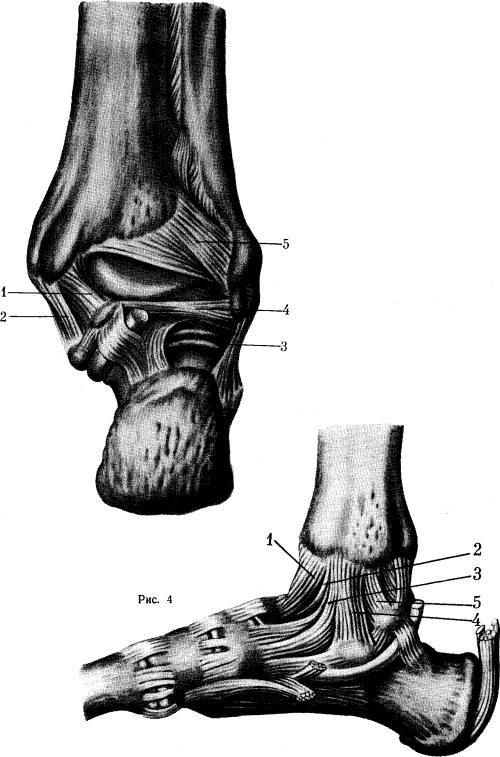

Наружная лодыжка (рис. 1) расположена кзади, а внутренняя- кпереди от фронтальной плоскости, так что межлодыжечная ось составляет с последней угол около 50°.

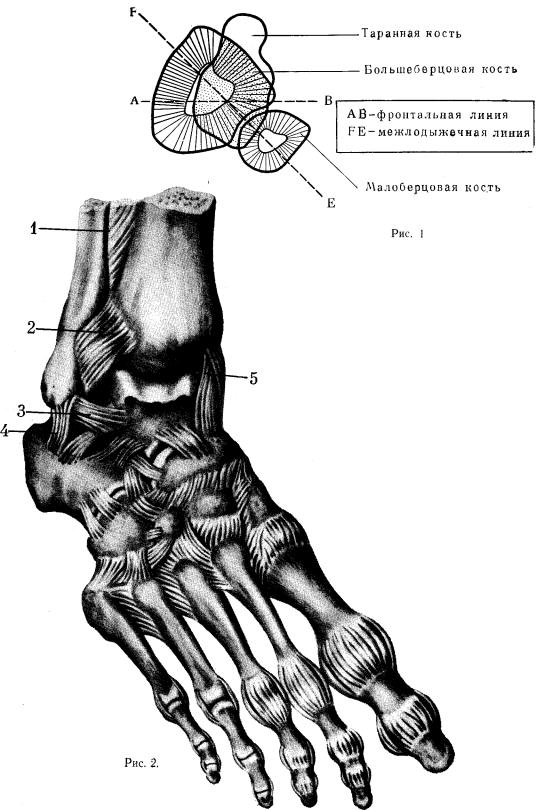

Капсула голеностопного сустава укреплена рядом связок. Боковые

связки | начинаются от | вершин лодыжек и расходятся веером, впле- |

таясь в | надкостницу | нижележащих костей стопы. Особое значение |

имеют связки, укрепляющие дистальное межберцовое сочленение: передняя и задняя (наиболее прочная) межберцовые связки и межкостная мембрана (рис. 2, 3, 4). Эти связки очень прочные и на разрыв выдерживают нагрузку до 450 кг. Вследствие этого нередко при насилии и большом напряжении связок наблюдается не разрыв их, а отрыв фрагментов от костей, к которым они прикрепляются. При этом возникают так называемые отрывные переломы.

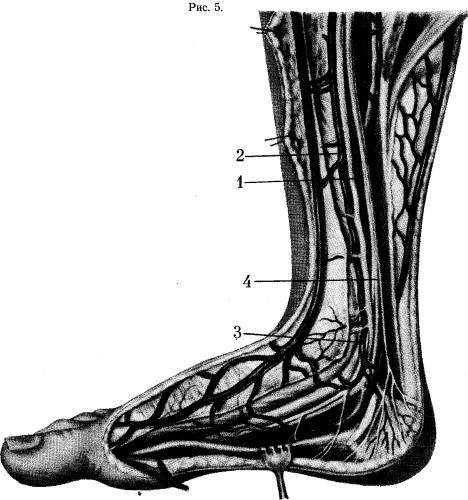

Кровоснабжение голеностопного сустава осуществляется из системы большеберцовой и глубокой малоберцовой артерий.

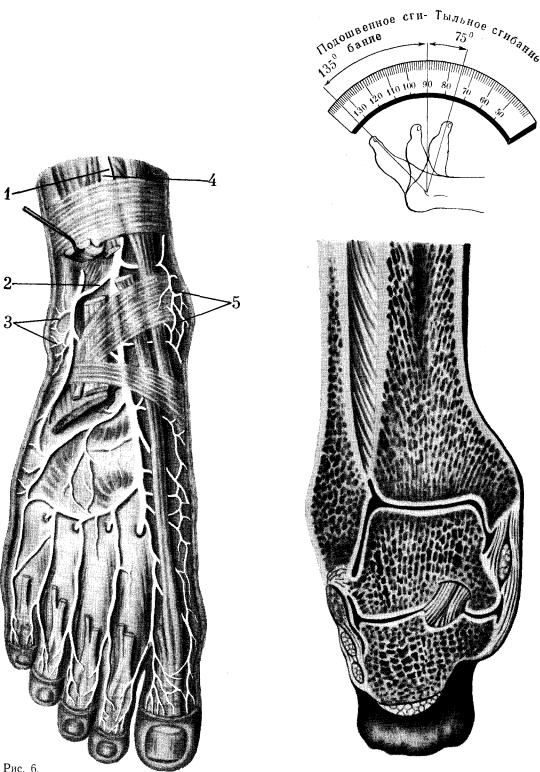

Иннервация голеностопного сустава происходит за счет большеберцового и глубокого малоберцового нервов (рис. 5, 6).

Объем движений в голеностопном суставе в передне-заднем направлении подвержен некоторым индивидуальным колебаниям и возможен в пределах 60-70° (от 75-80 до 135-140°) (рис. 7).

Дистальный конец костей голени, а также таранная кость состоят из губчатой субстанции, покрытой тонким слоем компактного вещества. Направление хода костных балочек соответствует «линиям нагрузки» («напряжения»), которую испытывает голеностопный сустав при вертикальном положении тела. Эти «линии нагрузки» помогают выдерживать значительные механические усилия (рис. 8).

Рис. 1. Соотношение на горизонтальной плоско-

сти фронтальной и межлодыжечной линии голеностопного сустава.

Рис. 2. Связки голеностопного сустава (тыльная поверхность).

1-membrana interossea cruris; 2-lig. malleoli lateralls anterlus; 3-lig. talofibuhre anterius; 4 – lig. calcaneoflbulare; 5 -lig. le (pars tibioicularis).

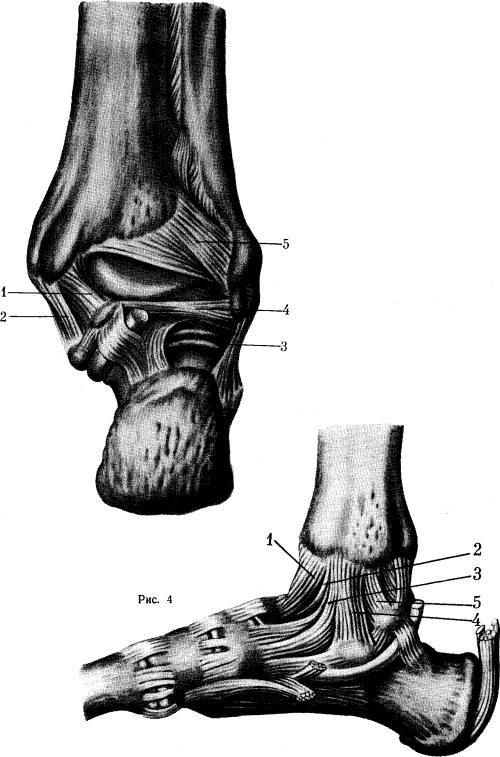

Рис. 3. Связки голеностопного сустава (задняя поверхность).

1-lig. tibiotalaris posterior; 2-lig. le (pars tibiocalcanearis); 3-jig. calcaneoflbulare; 4-lig. talofibulare posterlus; 5 -lig. malleoli lateralis rosterius.

Рис. 4. Связки области голеностопного сустава (внутренняя поверхность).

1-capsula articulationis talocruralis; ‘2-lig. talotibiale anterius; 3-lig. tibioiculare; 4-lig. calcaneotibiale; 5- lig. talotibiale posterius.

Рис. 5. Сосуды и нервы в области голеностопного сустава (внутренняя поверхность) .

1-a. tibialis posterior; 2-v. tibialis posterior; 3-a. malleolaris posterior lis; 4-n. tibialis.

Рис. 6. Сосуды и нервы области голеностопного сустава (тыльная поверхность) .

1-a. tibialis anterior; 2-a. malleolaris anterior lateralis; 3 – rete malleolare laterale; 4- n. peronaeus profundus; 5-rete mslleolare le.

Рис. 7. Объем движений в голеностопном суставе.

Рис. 8. Расположение костных балочек на

фронтальном распиле костей, составляющих голеностопный сустав.

Источник

Перелом лодыжек – это нарушение целостности лодыжек в результате травматического воздействия. Обычно возникает при подворачивании стопы кнаружи или кнутри. Проявляется болью, отеком, кровоподтеками, ограничением опоры и движений. В ряде случаев наблюдается крепитация, деформация и патологическая подвижность. Для уточнения диагноза назначают рентгенографию голеностопного сустава. Лечение чаще консервативное: по показаниям осуществляется репозиция, на лодыжки накладывается гипсовая повязка. При неэффективности закрытой репозиции требуется операция.

Общие сведения

Перелом лодыжек – одна из самых распространенных скелетных травм. Может возникать у пациентов любого возраста и пола, однако чаще страдают люди среднего и пожилого возраста, что обусловлено ухудшением координации движений и общей физической формы. Частота переломов лодыжек резко увеличивается зимой, особенно в период гололедицы. Повреждение может сопровождаться или не сопровождаться разрывом связок, подвывихом и смещением отломков. Бывает одно-, двух- или трехлодыжечным. Прогноз, а также тактика и сроки лечения зависят от особенностей перелома.

Патология может сочетаться с переломами других костей конечностей, повреждением грудной клетки, ЧМТ, переломом таза, тупой травмой живота, повреждением почки и т. д. Изолированные переломы лодыжек, как правило, закрытые. При сочетанной травме нередко наблюдаются открытые повреждения и размозжения. Лечение осуществляют врачи-травматологи.

Перелом лодыжек

Причины

Обычно перелом лодыжек является изолированным повреждением, возникает в результате подкорачивания ноги. Реже патология обнаруживается в составе сочетанной травмы. В последнем случае перелом может быть обусловлен ударом, падением тяжелого предмета или сдавлением области голеностопного сустава при автодорожной либо производственной аварии.

Классификация

В зависимости от механизма повреждения в травматологии и ортопедии различают следующие виды переломов лодыжек:

- Пронационно-абдукционные. Возникают при чрезмерном насильственном поворачивании стопы кнаружи. Характерны отрывы внутренней лодыжки у основания в сочетании с переломом наружной лодыжки на уровне сустава или на 5-7 см выше него, в самой тонкой части малоберцовой кости. Возможен разрыв передней межберцовой связки с незначительным (1-2 мм) расхождением берцовых костей. В тяжелых случаях наблюдается разрыв обеих межберцовых связок с образованием выраженного подвывиха кнаружи.

- Супинационно-аддукционные. Возникают при насильственном чрезмерном повороте стопы кнутри. Характерен перелом наружной лодыжки на уровне сустава либо отрыв верхушки наружной лодыжки. Линия излома внутренней лодыжки располагается выше, чем при пронационно-абдукционных переломах, и нередко захватывает нижневнутреннюю часть большеберцовой кости. Возможен подвывих стопы кнутри.

- Ротационные переломы. Образуются при чрезмерном выворачивании стопы (как правило, кнаружи, реже – кнутри). Обычно наблюдается перелом обеих лодыжек на уровне сустава, при форсированном воздействии возможен также отрыв заднего края большеберцовой кости с образованием треугольного отломка.

- Изолированные сгибательные переломы заднего края большеберцовой кости. Образуются при насильственном подошвенном сгибании стопы, выявляются очень редко. Сопровождаются образованием треугольного отломка. Смещение, как правило, отсутствует.

- Изолированные разгибательные переломы переднего края большеберцовой кости. Образуются при насильственном тыльном сгибании стопы или при прямом ударе по передней поверхности голеностопного сустава. При такой травме треугольный отломок образуется не по задней, а по передней поверхности большеберцовой кости, обычно наблюдается смещение фрагмента кпереди и кверху.

- Комбинированные (сочетанные). Возникают при одновременном действии нескольких перечисленных выше механизмов.

В клинической практике переломы одной лодыжки называют однолодыжечными, переломы обеих лодыжек (внутренней и наружной) – двухлодыжечными, переломы обеих лодыжек и переднего или заднего края большеберцовой кости – трехлодыжечными. Одно- и двухлодыжечные повреждения в 50-70% случаев не сопровождаются смещением фрагментов. Трехлодыжечные переломы относятся к категории тяжелых повреждений, при них, как правило, наблюдается выраженное смещение, расхождение вилки голеностопного сустава, подвывих и разрыв связок.

Симптомы перелома лодыжек

Пациент жалуется на боль в голеностопе или области травмированной лодыжки. Выраженность симптомов напрямую зависит от степени повреждения связочного аппарата, а также от смещения лодыжек, стопы и периферического конца большеберцовой кости. При повреждениях без смещения (особенно однолодыжечных) клиническая картина может напоминать ушиб или надрыв связок. Отек локальный, кровоизлияния в области сустава выражены незначительно или отсутствуют. Опора и движения умеренно затруднены. Осевая нагрузка по оси голени болезненна, но возможна. При пальпации боль локализуется выше верхушки лодыжек. Выявляется положительный «симптом иррадиации» – боль в области лодыжек при сжатии костей голени в средней трети.

При переломах со смещением сустав сильно отечен, деформирован. Кожа с синюшным или багровым оттенком, имеются выраженные кровоподтеки, иногда распространяющиеся на тыл стопы и подошву. Лодыжки не контурируются из-за отека. Между голенью и стопой образуется угол, открытый кнаружи или кнутри (в зависимости от вида подвывиха). Отмечается патологическая подвижность, в некоторых случаях определяется крепитация. Движения и опора невозможны из-за боли.

Диагностика

Переломы лодыжек следует дифференцировать с повреждением связок голеностопного сустава. При переломах боль, как правило, локализуется выше, максимальная болезненность определяется при пальпации костей, а не мягкотканных образований. Для постановки окончательного диагноза назначается рентгенография голеностопного сустава в двух стандартных проекциях (боковой и переднезадней). На снимках определяются линии изломов, направление и степень смещения отломков, вид подвывиха и степень расхождения берцовых костей. В сомнительных случаях назначают КТ голеностопного сустава, при необходимости оценить состояние мягкотканных структур – МРТ голеностопного сустава.

Рентгенография голеностопного сустава. Переломы обеих лодыжек со смещением отломков.

Лечение перелома лодыжек

Репозиция и гипсовая иммобилизация

Основной задачей при лечении повреждений лодыжек является точное восстановление нарушенных анатомических соотношений между различными элементами голеностопного сустава, поскольку без такого восстановления нормальное функционирование сустава невозможно. При переломах без смещения соотношение между элементами сустава не нарушено, поэтому достаточно наложить гипсовую повязку сроком на 4-8 недель. При переломах со смещением проводится одномоментная закрытая репозиция.

Репозиция осуществляется под местной анестезией в условиях стационара. При подвывихе сустава кнаружи травматолог одной рукой надавливает на наружную поверхность сустава, а другой – на внутреннюю поверхность голени выше лодыжки. После вправления подвывиха он сдавливает вилку голеностопного сустава, устраняя расхождение берцовых костей. При подвывихе сустава кнутри проводятся аналогичные манипуляции, но руки травматолога располагаются наоборот: одна – на внутренней поверхности сустава, вторая – на наружной поверхности голени выше лодыжки.

При повреждении заднего края большеберцовой кости стопу выводят вперед, производя тыльное сгибание, при повреждении переднего края – назад, производя подошвенное сгибание. Затем на ногу накладывают гипсовый сапожок в положении гиперкоррекции и выполняют контрольные снимки. Пациенту назначают обезболивающие и УВЧ. После спадания отека гипс циркулируют. Срок иммобилизации зависит от характера повреждения и составляет 4 недели при однолодыжечных переломах, 8 недель – при двухлодыжечных переломах и 12 недель – при трехлодыжечных переломах.

Хирургическое лечение

Показанием к хирургическому вмешательству является неустранимое смещение лодыжек, подвывих стопы и расхождение вилки сустава, а также невозможность удержания фрагментов в правильном положении. Кроме того, операции проводят при несросшихся переломах, интенсивных болях, выраженных нарушениях функции и статики. При свежих повреждениях хирургическое вмешательство обычно осуществляется на 2-5 день после травмы, при застарелых – в плановом порядке.

Внутреннюю лодыжку фиксируют двухлопастным гвоздем или винтами. При разрывах межберцового синдесмоза производят сближение берцовых костей, используя длинный винт или специальный болт. Для фиксации наружной лодыжки применяют гвоздь или спицу. При переломах заднего и переднего края производят остеосинтез лодыжек винтом или гвоздем. Затем рану послойно ушивают и дренируют, на ногу накладывают гипс. В послеоперационном периоде проводят антибиотикотерапию, назначают анальгетики, УВЧ и лечебную физкультуру. После снятия гипса осуществляют мероприятия по разработке сустава.

Прогноз и профилактика

Переломы лодыжек без смещения, как правило, хорошо срастаются и в дальнейшем не доставляют неудобства пациентам. Иногда отмечаются нерезкие боли, связанные с изменением погоды или со значительной нагрузкой на сустав. При правильно отрепонированных переломах со смещением изредка развивается посттравматический дистрофический болевой синдром – выраженные боли в стопе и голеностопном суставе, делающие невозможной опору на ногу. Причиной развития такого синдрома являются сосудистые и нейротрофические нарушения. Лечение консервативное – электрофорез с новокаином, парафин, новокаиновые блокады, ЛФК и витаминотерапия. Обычно выздоровление наступает в течение года.

Исходом нерепонированных переломов лодыжек со смещением становятся постоянные боли, деформация и отек сустава, ограничение движений, неустойчивость и неуверенность при ходьбе, хромота. Быстро развивается деформирующий артроз, который еще больше затрудняет опору и движения в голеностопном суставе. В подобных случаях требуются восстановительные операции, которые могут предусматривать иссечение рубцовых тканей, остеосинтез с применением различных металлоконструкций, использование костных трансплантатов и пластику связок. Профилактика заключается в проведении мероприятий по снижению уровня травматизма.

Источник