Переломы костей верхнего плечевого пояса

Диафизарные переломы плеча встречаются довольно часто, они составляют 50% от числа всех переломов плечевой кости. Механизм перелома может быть прямым (непосредственный удар) и непрямым (падение на локоть, метание гранаты и т.д.). Различают поперечные, винтообразные и оскольчатые переломы.

Лечение. Основным методом лечения больных с переломами диафиза плечевой кости является консервативный. Иммобилизация осуществляется чаще всего гипсовой повязкой, фиксирующей все суставы руки: плечевой, локтевой и лучезапястный, затем конечность укладывают на отводящую шину в среднем на 6–8 недель.

Лечебная физическая культура. В первый период в занятия включаются упражнения для здоровых конечностей и туловища, дыхательные упражнения, всевозможные движения пальцами, изометрические упражнения мышц плеча, идеомоторные упражнения с движениями травмированной руки во всех суставах и различных плоскостях. Кроме этого, в занятия включается ходьба и упражнения на воспитание осанки. Упражнения выполняются индивидуально, в медленном темпе, количество повторений 6–8 раз, в течение дня лечебную гимнастику (ЛГ) проводят 3–4 раза, продолжительность занятия 15–25 мин.

Во второй период на фоне увеличения нагрузки на здоровые конечности и туловище акцентируется внимание на пораженную конечность. Последовательно прорабатываются все суставы, начиная с пальцев и заканчивая плечом (лучше на скользкой поверхности для облегчения движений травмированной руки). Физическая нагрузка чередуется с дыхательными упражнениями и упражнениями на расслабление вовлеченных в работу мышечных групп. В комплекс обязательно включаются упражнения, связанные с самообслуживанием. Необходимо уделять внимание супинации и пронации предплечья, движениям кисти и пальцев. Хороший эффект дают занятия в бассейне или в ванне с теплой водой. Продолжительность занятий 30–40 мин, возрастает число повторений и темп выполнения упражнений.

В третий период все упражнения второго периода выполняются с полной амплитудой, возрастает число упражнений силового характера (упражнения с сопротивлением, с отягощениями, на тренажерах), подбираются упражнения, требующие сложных, точных по координации движений. Используются элементы спорта, особенно упражнения с мячом (броски, передачи, ловля мяча). Продолжаются занятия в лечебном бассейне. Большое внимание уделяется упражнениям, направленным на профессиональную и бытовую реабилитацию.

Перелом диафиза костей предплечья. Диафизарные переломы костей предплечья составляют 25,6% переломов костей верхнего плечевого пояса. Различают изолированные переломы лучевой или локтевой кости и переломы обеих костей предплечья.

Лечение диафизарных переломов предплечья заключается в репозиции обломков (особенно при их смещении), иммобилизации гипсовой повязкой от основания пальцев до верхней трети плеча (рука согнута в локтевом суставе под углом 90 о и укладывается на широкую марлевую косынку). Длительность иммобилизации определяется характером перелома и его локализацией: при переломе локтевой или лучевой кости – до 1 месяца; при переломах обоих костей предплечья – 7–9 недель.

ЛФК. В I период поврежденной конечностью выполняются упражнения в свободных от иммобилизации суставах, статические напряжения мышц и идеомоторные (воображаемые) движения в локтевом суставе. Упражнения для пальцев: сгибание пальцев в кулак, сведение и разведение пальцев, их противопоставление.

Во II период (гипсовая повязка съемная) основное внимание уделяется предупреждению возникновения контрактуры и тугоподвижности в локтевом и лучезапястном суставах и восстановлению функции этих суставов. Наиболее существенными в данный период являются упражнения на пронацию и супинацию. Очень полезны занятия в теплой воде.

В III период основное внимание обращается на устранение остаточных двигательных нарушений, нормализацию функционального состояния нервно-мышечного аппарата предплечья и адаптацию больного к бытовым и производственным нагрузкам. Для этого периода характерна полная нагрузка на пораженную конечность, без ограничений, на все суставы: упражнения в висе, упорах, упражнения с предметами, с легким отягощением. Полное восстановление функций травмированной конечности в среднем происходит через 3-4 месяца при изолированном переломе и через 5–6 месяцев после перелома обеих костей предплечья.

Эпифизарные переломы лучевой кости в типичном месте (15–20% всех переломов костей верхней конечности). Перелом нижнего эпифиза луча чаще всего возникает при падении на вытянутую руку, кисть которой находится в положении тыльного или ладонного сгибания.

Лечение. Иммобилизация осуществляется путем наложения гипсовой лангеты от пястно-фалангового сочленения до верхней трети предплечья на 4 недели – при переломе без смещения и на 5–7 недель – со смещением.

ЛФК. Лечебную гимнастику (ЛГ) начинают на следующий день после травмы. В иммобилизационный период помимо общеразвивающих и дыхательных упражнений используют активные движения во всех суставах, свободных от иммобилизации, легкие покачивания травмированной руки для расслабления мышц предплечья. Пронация и супинация противопоказаны, т.к. они могут вызвать смещение отломков. ЛГ включает сгибания и разгибания пальцев кисти, так как при переломе может затрудниться работа сухожилий пальцев, используются идеомоторные и изометрические упражнения для мышц плеча и предплечья.

После снятия иммобилизации больные выполняют упражнения сидя у стола со скользящей поверхностью для облегчения движения в локтевом и лучезапястном суставах, ряд упражнений выполняется со свисающей кистью. Показаны упражнения в теплой воде (Т 35о–36о С) Рекомендуются бытовые нагрузки (стирка, уборка, приготовление пищи и т.д.), но конечность не следует перегружать: нельзя носить тяжести, делать висы.

В тренировочный период рекомендуются активные упражнения в воде, упражнения с использованием механотерапевтических приспособлений как в воде, так и в зале в сочетании с лечебной гимнастикой, ручным массажем, трудотерапией и теплолечением.

Переломы ключицы. Иммобилизация продолжается в среднем 3 недели и проводится различными повязками (в том числе и гипсовыми) и специальными шинами.

ЛФК назначается со 2–3 дня после травмы. В первый период выполняются разнообразные движения пальцами, сгибание и разгибание в локтевом и лучезапястном суставах, пронация и супинация предплечья, небольшие отведения в плечевом суставе в положении наклона в сторону поврежденной ключицы. В начале это упражнение выполняется с посторонней помощью согнутой в локте рукой. Наряду с этими специальными упражнениями выполняются общеразвивающие.

Во второй период (после снятия иммобилизации) выполняются сгибание, разгибание, отведение и привидение в плечевом суставе с помощью гимнастических палок, продолжается выполнение движений во всех других суставах обеих рук, ног, упражнения для туловища.

В третий период для полного восстановления амплитуды движений в плечевом суставе и восстановления силы мышц дополнительно вводится упражнения с сопротивлением (эспандеры) и отягощением (гантели, булава, на тренажерах).

Переломы лопатки. Различают перелом тела, углов лопатки, отростков (клювовидного, акромиального), суставной впадины и шейки лопатки. Последний вид перелома – наиболее тяжелый, так как при неправильной реабилитации может привести к нарушению функции плечевого сустава.

Лечение. При переломах тела и углов лопатки иммобилизация проводится повязкой типа Дезо, в последующем рука фиксируется косынкой. Методика ЛФК такая же, как при переломе ключицы. Трудоспособность восстанавливается через 3–4 недели.

При переломах суставной впадины, шейки лопатки и акромиального отростка без смещения отломков применяют отводящую шину на 3–4 недели. С первых дней разрешаются упражнения в локтевом и лучезапястном суставах, движения пальцами. Движения в плечевом суставе можно выполнять не раньше, чем через 2 недели после травмы.

Во второй период активные движения в плечевом суставе проводятся по всем осям, только в течение первой недели ограничиваются вращательные движения. К третьему этапу переходят после установления на рентгене полной консолидации перелома и средства его такие же, как при других видах переломов. Трудоспособность возвращается через 2–2,5 месяца.

Источник

Переломы ключицы

Перелом ключицы составляет около 15 % всех переломов костей (А. Ф. Краснов и соавт., 1984). Особенно часто он бывает в детском возрасте и возникает при падении на вытянутую руку или плечо и прямом ударе в область ключицы. Сопровождается деформацией области ключицы вследствие смещения отломков кости (медиального вверх и кзади, латерального кпереди и вниз), укорочением ключицы, опусканием плечевого пояса, болью, кровоизлиянием, нарушением функции плечевого сустава. При исследовании отмечают крепитацию (хруст отломков) и подвижность ключицы.

Лечение перелома ключицы чаще консервативное: наложение повязки Дезо, шины Кузьминского. Реже больных оперируют. Возможны осложнения в виде повреждения нервного пучка и подключичных сосудов, преимущественно вены.

Переломы лопатки

Переломы лопатки – очень редкое повреждение. Они могут происходить в области тела, акромиального или клювовидного отростков. Сопровождаются нередко повреждением других костей (ребер, плеча). Диагноз уточняют с помощью рентгенологического исследования.

Лечение перелома лопатки в неосложненных случаях консервативное.

Переломы плеча

Переломы плеча обычно происходят при падении на вытянутую руку и ударе по плечу. Могут быть в области головки и анатомической шейки (внутрисуставные), а также в области метафиза (внесуставной) и диафиза. Локализация и характер перелома зависят от механизма травмы и возраста больных. В 50 % случаев перелом происходит в области диафиза. Бывают простые переломы (чаще), сложные, осложненные, аддукционные (угол открыт внутрь) и абдукционные (угол открыт наружу).

Проявления зависят от локализации перелома на протяжении кости. Внутрисуставные переломы часто вколоченные (не дающие смещения). Их клинические проявления имеют много сходного с дисторсией и гемартрозом. Перелом выявляют только рентгенологически.

Метафизарные со смещением (невколоченные) и особенно диафизарные переломы сопровождаются укорочением руки, деформацией, болью в месте перелома, патологической подвижностью на протяжении и крепитацией. Больной не может поднять руку.

Первая помощь состоит в иммобилизации конечности и обезболивании в целях профилактики вторичных повреждений и шока.

Лечение переломов плеча как консервативное, так и хирургическое.

Переломы предплечья

Переломы предплечья очень часты. Различают переломы обеих костей и одной (лучевой или локтевой). Бывают внутрисуставные переломы (чаще они комбинируются с вывихами) и внесуставные на различных уровнях – в метафизах и диафизе. В соответствии с механизмом выделяют прямые (вследствие прямой травмы) и непрямые (при падении на вытянутую руку) переломы.

В клинической картине существенное значение имеет наличие или отсутствие смещения. При переломе обеих костей наблюдаются локальная боль, сильно выраженная деформация предплечья с патологической подвижностью его на протяжении, крепитация, укорочение предплечья, невозможность сгибания в локтевом суставе, резкая боль при нагрузке.

Перелом одной кости преимущественно бывает в области луча, особенно в нижнем эпифизе и метафизе (типичное место). Для него характерна штыковидная деформация со смещением дистального фрагмента в тыльную сторону (при разгибательном переломе) и проксимального – в ладонную со смещением кисти в сторону луча. Иногда эти переломы бывают вколоченными. Патологическая подвижность бывает при переломах одной кости в области диафиза.

Лечение переломов предплечья консервативное в амбулаторных условиях.

Переломы фаланг, пястных и запястных костей

Переломы фаланг, пястных и запястных костей встречаются при прямых ударах в области кисти. Переломы пястных и фаланговых костей (особенно полные) диагностируют на основании типичных признаков переломов трубчатых костей. Переломы костей запястья диагностировать труднее из-за отсутствия крепитации. Боль, особенно при нагрузке по оси, припухлость и кровоизлияние дают основание заподозрить перелом. Верификация диагноза осуществляется рентгенологическим исследованием кисти в 2 проекциях.

Лечение переломов фаланг, пястных и запястных костей консервативное: ручное вправление с последующей иммобилизацией на 2 нед гипсовой лонгетой.

Патологические переломы костей верхней конечности

Патологические переломы костей верхней конечности встречаются при воспалительных (остеомиелит, туберкулез, сифилис) и опухолевых (саркома, метастазы рака) поражениях костей, а также при дегенеративно-дистрофических процессах, вызванных опухолями (аденомой и раком) паращитовидных желез, миеломной болезнью (болезнь Рустицкого-Калера).

См. также

Источник

Переломы

ключицы

Переломы

ключицы встречаются довольно часто и

составляют от 2,5 до 16% всех переломов,

особенно в детском и подростковом

возрасте. У мужчин эти повреждения

бывают в два раза чаще, чем у женщин.

Механизм

Механизм

травмы может быть непрямым при падении

на кисть, локоть или плечо, реже – при

прямом ударе по ключице. У детей чаще

всего бывают поднадкостничные поперечные

переломы без смещения отломков или с

угловым смещением.

Анатомические

особенности ключицы (S-образная ее форма)

обусловливают наиболее частую

локализацию перелома в наружной трети,

реже – средней трети и еще реже – внутренней

трети. При переломах ключицы с угловым

смещением вершина угла обращена кпереди

и кверху. При полных переломах

центральный отломок смещается кверху

и кзади вследствие тяги

грудино-ключично-сосцевидной мышцы, а

периферический – книзу под влиянием

тяжести конечности и сокращения грудных

мышц. Сокращение подключичной мышцы

приводит к смещению фрагментов по

длине (рис. 19).

Диагноз

перелома ключицы не вызывает трудностей.

Характерны жалобына

боли в месте перелома, ограничение

активных и пассивных движений. При

осмотре определяется вынужденное

положение поврежденной конечности:

больной поддерживает больную руку

за предплечье, голова наклонена в

сторону переломанной ключицы, надплечье

укорочено. Выявляется припухлость и

сглаженность надключичной ямки. При

пальпации места повреждения боль

усиливается, выявляются нарушение оси

ключицы, патологическая подвижность и

крепитация в месте перелома. Обследование

больного заканчивается исследованием

сосудов и нервов поврежденной конечности,

так как подключичная артерия проходит

под средней третью ключицы, место

наиболее частой локализации перелома,

а при типичном смещении центрального

отломка книзу возможно ее повреждение.

Если перелом ключицы открытый, то диагноз

сопутствующего повреждения подключичной

артерии довольно прост при наличии

наружного артериального кровотечения.

При закрытых же переломах без наружного

кровотечения для установления возможного

повреждения артерии необходимо

исследовать периферический пульс на

лучевой артерии и выявить клинические

признаки артериальной ишемии

периферического сегмента и всей верхней

конечности. Диагноз уточняется

рентгенологически.

Основным

методом лечения переломов ключицы

является фиксационный.

При

поднадкостничных переломах без смещения

отломков, с угловым смещением и при

полных переломах у новорожденных и у

детей первых месяцев жизни рука

фиксируется либо мягкой бинтовой

повязкой, либо ограничиваются тугим

пеленанием ручек в течение 7 – 10 дней.

При наличии углового смещения у детей

старшего возраста и у взрослых необходима

одномоментная репозиция. Она

производится под местным обезболиванием

в положении больного сидя. Пользуясь и

зная основной принцип вправления

переломов любой локализации «подведение

периферического отломка под центральный»,

не трудно представить, что для вправления

перелома ключицы необходимо развести

и приподнять надплечья. Фиксацию

осуществляют 8-образной повязкой

Шерашенидзе или кольцами Дельбе. Для

удержания надплечья после вправления

перелома ключицы предложено много

различных повязок, но ни одна из них не

создает надежной фиксации. Поэтому при

таком методе лечения весьма часто

возникает вторичное смещения отломков,

что и является показанием к оперативному

вмешательству. Открытая репозиция

отломков и металлоостеосинтез, кроме

этого, показаны при интерпозиции мягких

тканей в зоне перелома, открытых

переломах, при повреждении подключичных

сосудов и нервов. При оскольчатых

переломах средней трети ключицы, когда

один из осколков стоит перпендикулярно

оси ключицы и один край его направлен

в область первого ребра, показано

оперативное вправление перелома, так

как при закрытой репозиции может

произойти перфорация подключичной

артерии. Больным с такими переломами

поврежденную конечность фиксируют

повязкой Дезо без предварительного

вправления отломков и готовят к плановой

операции.

Средние

сроки консолидации перелома зависят

от возраста больного. Так у новорожденных

сращение перелома происходит в течение

10-15 дней, а у лиц работоспособного

возраста этот срок составляет 2 – 2,5

месяца. К этому же времени восстанавливается

и их работоспособность.

Вывих

акромиального конца ключицы

Подвывихи

и вывихи в акромиально-ключичном

сочленении не являются редкостью.

Возникновение их обусловлено либо

воздействием непрямой силы при падении

на руку, либо при прямом ударе сверху

по акромиальному отростку лопатки. По

тяжести это повреждение делят на три

степени.

При

повреждении I

степени

обычно происходит неполный разрыв

акромиально-ключичной связки. Больной

жалуется на боль в суставе, небольшую

припухлость в месте повреждения. На

рентгенограммах патологических изменений

в суставе не выявляется.

Повреждение

II

степени

— подвывих в акромиально-ключичном

сочленении, который всегда сочетается

с разрывом акромиально-ключичной связки

и неполным смещением дистального конца

ключицы кверху. При этом клювовидно-ключичная

связка остается неповрежденной.

Ступенеобразная деформация надплечья

не выражена. Осторожная пальпация

выявляет болезненность и умеренную

припухлость. На стандартных рентгенограммах

плеча в переднезадней проекции выявить

патологию сложно, так как тяжело решить

вопрос: выстояние верхнего края

акромиального конца ключицы соответствует

норме или обусловлено смещением. В этих

случаях необходимо определить возможное

смещение ключицы по нижнему ее краю:

если нижний край суставной поверхности

ключицы точно совпадает с нижним краем

суставной поверхности акромиального

отростка лопатки, то подвывиха нет. И

наоборот. Смещение ключицы более чем

на половину своего диаметра указывает

на повреждение III степени.

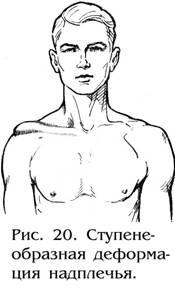

Повреждение

Повреждение

III

степени

сопровождается полным вывихом в

акромиально-ключичном сочленении со

смещением ключицы вверх и разрывом как

акромиально-ключичной, так и

клювовидно-ключичной связок. Клинически

это проявляется ступенеобразной

деформацией надплечья (рис. 20), обусловленной

смещением акромиального конца ключицы

кверху и симптомом «клавиши»: при

надавливании на ключицу она становится

на «свое место», как только убирают

палец – ключица снова смещается кверху.

Диагноз

подтверждается рентгенографическим

исследованием.

Лечение

повреждений акромиально-ключичного

сочленения I и II

степени проводят иммобилизацией

конечности косыночной повязкой сроком

от 10 дней до 3 недель.

Основным

методом лечения повреждений III степени

является оперативный – пластическое

восстановление поврежденной

ключично-клювовидной связки и шов

поврежденной ключично-акромиальной с

последующей иммобилизацией повязкой

Дезо в течение 4 – 6 недель.

Вывихи

плеча

Вывихи

плеча довольно частая травма и составляет

от 40

до 60

всех вывихов. Частота из возникновения

обусловлена анатомо-физиологическими

особенностями плечевого сустава:

несоответствием суставных поверхностей

(1:4), большим объемом движений в суставе

в различных плоскостях, относительно

большой капсулой сустава, недостаточно

прочным укрепление переднего отдела

сустава мышцами и т.д.

Травматические

вывихи плеча возникают чаще всего при

падении на отведенную разогнутую руку.

В зависимости от направления смещения

головки плеча различают передние (75%),

задние (23%) и подмышечные (2%) вывихи.

Вывихи

плеча всегда сопровождаются разрывами

капсулы сустава, иногда с отрывами

большого бугорка плеча или повреждениями

вращательной манжеты плеча.

Передний

вывих плеча

— одно из самых распространенных

повреждений. Приблизительно 70% всех

передних вывихов плеча происходит у

лиц в возрасте до 30 лет.

Механизм

Механизм

возникновения этого повреждения чаще

всего непрямой. Вывих происходит при

падении на плечо, находящееся в наружной

ротации. При этом разрывается капсула

сустава в переднем отделе, и головка

плеча покидает свое привычное место. У

пожилых и стариков вывих нередко

сопровождается отрывом большого бугорка

плеча.

Некоторые

ортопеды считают, что существуют три

типа передних вывихов: подключичный,

подклювовидный и подмышечный (рис. 21).

Возникновение подмышечных вывихов

обычно связано с довольно большим

отведением руки в плечевом суставе во

время травмы.

Клиника.

Поврежденная рука больного находится

в положении отведения и поддерживается

за предплечье здоровой рукой. Голова

при этом наклонена в поврежденную

сторону. При осмотре места повреждения

выявляется выстояние акромиального

отростка лопатки и потеря нормального

округлого контура плеча из-за отсутствия

головки плеча на своем обычном месте.

Образуется западение дельтовидной

мышцы. Пострадавший позволяет сделать

некоторое отведение и наружную ротацию

руки, но сопротивляется любой попытке

внутренней ротации и приведения. Всегда

выявляется симптом пружинящего

сопротивления: при насильственном

приведении плеча, оно занимает это

положении, но как только врач убирает

свою руку – плечо возвращается в свое

прежнее вынужденное положение. Данный

симптом является самым характерным для

вывиха плеча и имеет большое значение

при проведении дифференциального

диагноза с переломами его проксимальной

части.

С опутствующий

опутствующий

перелом (отрыв) большого бугорка (рис.

22) встречается значительно чаще у лиц

старше 45 лет. Перед репозицией в

обязательном порядке делают снимки в

передней, задней и аксиллярной проекциях

(см. рис.)

Соседние файлы в предмете Травматология и ортопедия

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

14.06.201429.28 Mб121Травматология и ортопедия. Том 1. Корнилов Н.В..djvu

- #

- #

Источник