Переломы костей у животных фото

Переломы костей главным образом подразделяются на патологические и травматические. Патологические переломы возникают в местах патологической перестройки костной ткани вследствие различных патологий (например, при остеопорозе или остеосаркоме); травматические переломы происходят в результате травмы, при которой механическая сила, воздействующая на кость, превышает предел прочности кости.

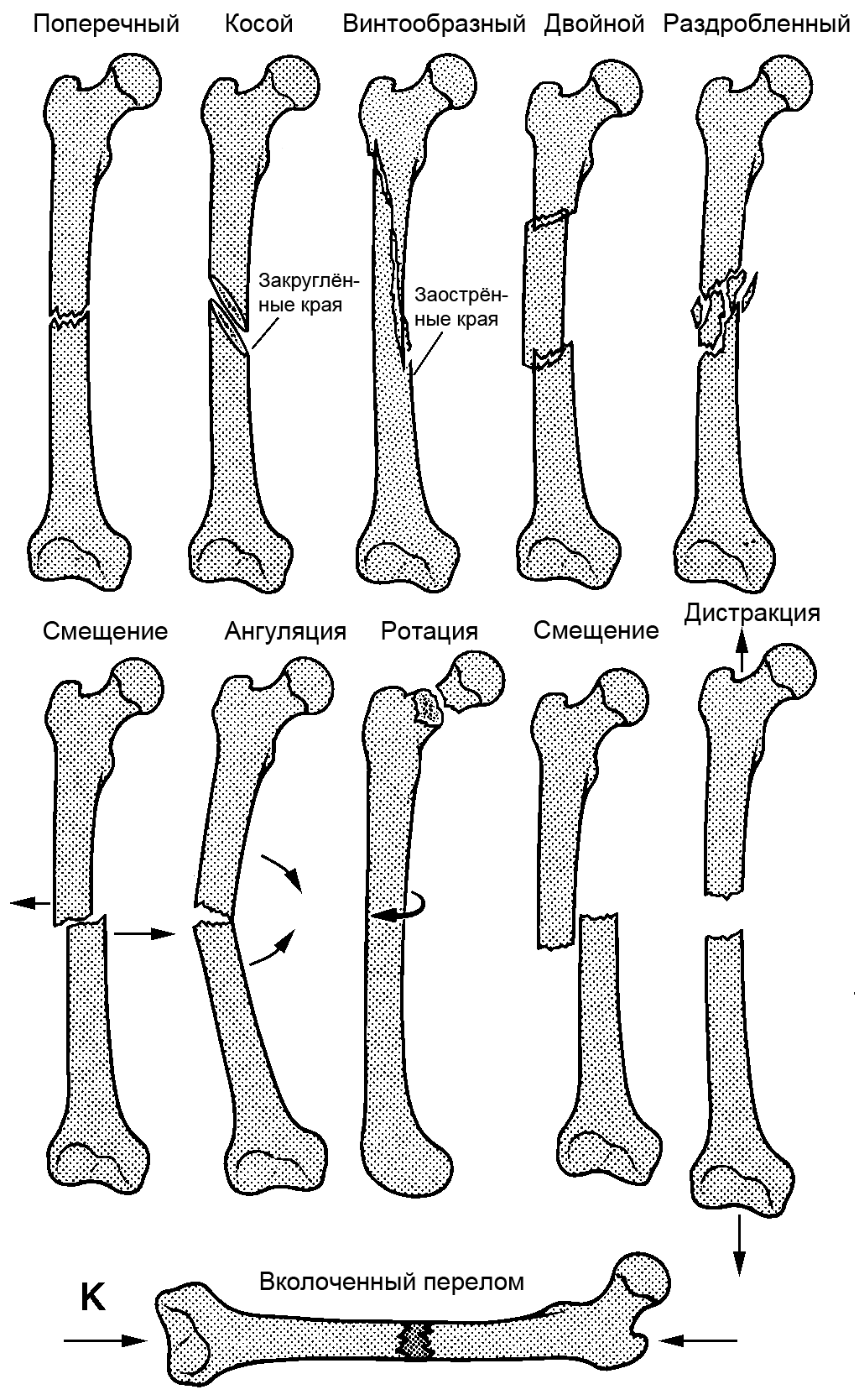

Основным рентгенологическим признаком перелома является его линия — линейное просветление, проходящее через тень кости в различной плоскости. Плоскость перелома — это отношение линии перелома к продольной оси кости. Различают следующие виды переломов в зависимости от направления их плоскостей:

- поперечный

- продольный

- Т-образный (комбинация продольного и поперечного)

- V-образный, Y-образный (часто встречаются при метафизарных переломах)

- косой (плоскость перелома проходит под углом)

- винтообразный (линия перелома проходит по спирали)

- краевой (отрыв небольшого костного фрагмента)

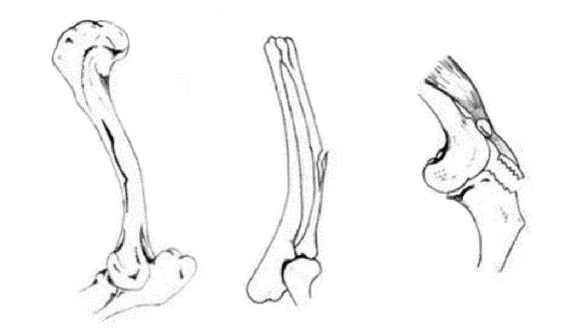

- незавершённый линейный перелом (по типу трещины)

- дырчатый (например, следствие черепно-мозговой травмы)

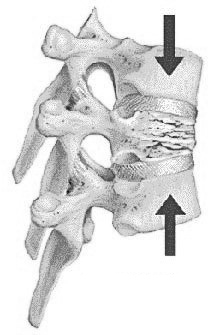

- компрессионный (для позвонков), вколоченный (для трубчатых костей)

Клинически переломы подразделяются на открытые, при которых отломок повреждает мягкие ткани и выходит наружу, и закрытые — при ненарушенной целостности мягких тканей. Если перелом присутствует на ограниченном участке кости в нескольких плоскостях, то такой перелом называется оскольчатым, который в зависимости от размеров и количества осколков подразделяется на следующие виды:

- крупнооскольчатый

- мелкооскольчатый

- раздробленный

- размозжённый (единая масса из костной и мягких тканей)

Простые переломы характеризуются одной плоскостью, а сложные — несколькими плоскостями или отломками. К сложным переломам также относят те виды переломов, при которых невозможно полное восстановление структуры кости —даже после успешной консолидации отломков кость становится деформированной. Следующие виды переломов также классифицируют как сложные:

- Если на одной кости имеется несколько переломов, а их плоскости расположены на расстоянии друг от друга, то в зависимости от количества их плоскостей выделяют двойные, тройные и множественные переломы.

- Если линия перелома доходит до суставной щели, то такие переломы относятся к внутрисуставным. Внутрисуставные переломы в свою очередь могут классифицироваться по типу повреждения эпифиза, например чрезмыщелковый перелом, а также мыщелковый перелом.

- При компрессионных и вколоченных переломах края отломков внедряются друг в друга.

- У растущих животных встречаются поднадкостничные переломы по типу «зелёной ветки», при которых эластичная надкостница не разрывается, а удерживает отломки подобно коре ветки. У растущих животных также наблюдаются переломы по зонам роста (эпифизиолиз) и отрывы апофизов костей. Так как места прикрепления апофизов и ростковые зоны менее прочные, при воздействии механической силы на кость они являются «слабым звеном» и повреждаются раньше остальных, более прочных структур.

Место перелома принято указывать по уровням повреждения кости:

- Эпифиз (проксимальный или дистальный)

- Зона диафиза (верхняя, средняя или нижняя треть)

- Метафиз

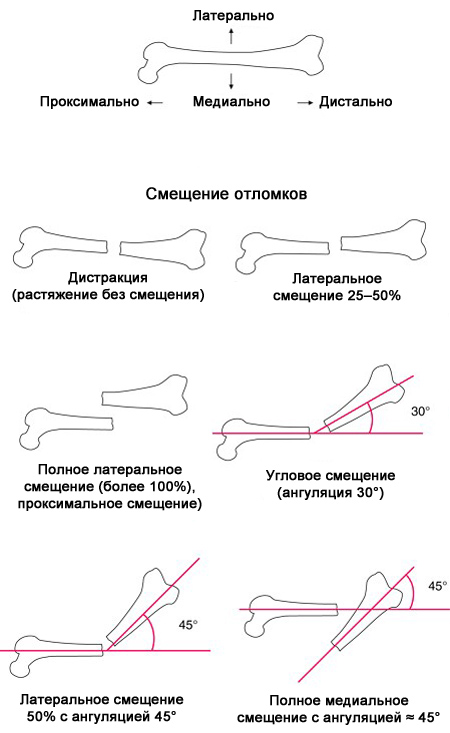

Кроме локализации переломов, при наличии, указывают также смещение отломков, которое подразделяется на следующие типы:

- Поперечное (латеральное, медиальное)

- Продольное (проксимальное, дистальное)

- Угловое (ангуляция)

- Ротационное

Примеры названий некоторых переломов:

- Мелкооскольчатый внутрисуставной перелом дистального эпифиза бедренной кости;

- Поднадкостничный перелом малоберцовой кости с ангуляцией 15°, отрыв апофиза большеберцовой кости;

- Дистальный эпифизиолиз плечевой кости с проксимальным смещением и медиальной ротацией;

- Поперечный перелом верхний трети диафиза бедренной кости с латеральным смещением и ангуляцией 45°.

Рисунок типичных переломов и направлений смещения отломков

Рис. 1 — Рисунок типичных переломов.

Рис. 1 — Рисунок типичных переломов.

Рис. 2 — Направления смещений отломков.

Рис. 2 — Направления смещений отломков.

Рис. 3 — Компрессионный перелом позвонка.

Рис. 3 — Компрессионный перелом позвонка.

Рис. 4 — Слева-направо: незавершённый линейный перелом, поднадкостничный перелом по типу «зелёной ветки», отрыв апофиза большеберцовой кости.

Рис. 4 — Слева-направо: незавершённый линейный перелом, поднадкостничный перелом по типу «зелёной ветки», отрыв апофиза большеберцовой кости.

Рентгенограммы переломов различных типов

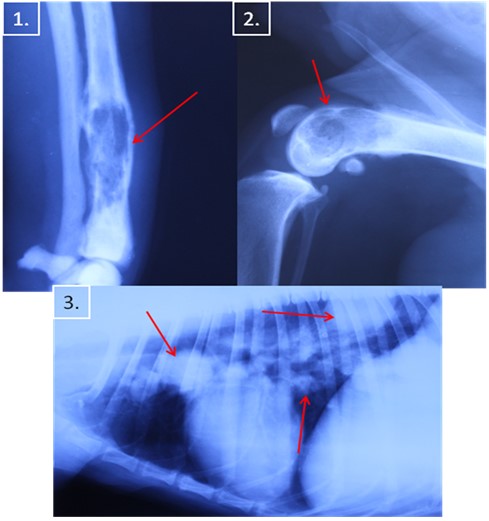

Рис. 5 — Винтообразный перелом большеберцовой кости.

Рис. 5 — Винтообразный перелом большеберцовой кости.

Рис. 6 — Раздробленный перелом бедренной кости.

Рис. 6 — Раздробленный перелом бедренной кости.

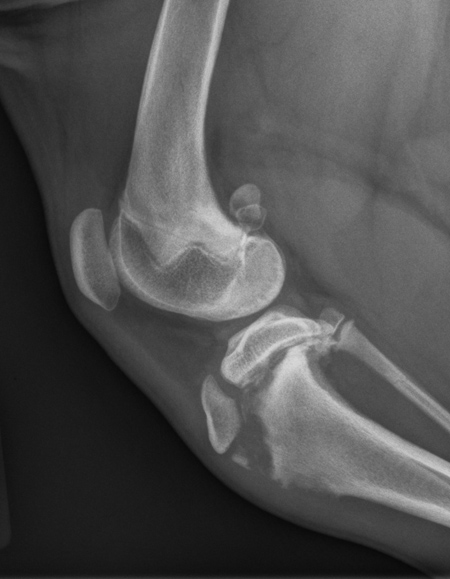

Рис. 7 — Проксимальный эпифизиолиз большеберцовой кости, отрыв апофиза большеберцовой кости.

Рис. 7 — Проксимальный эпифизиолиз большеберцовой кости, отрыв апофиза большеберцовой кости.

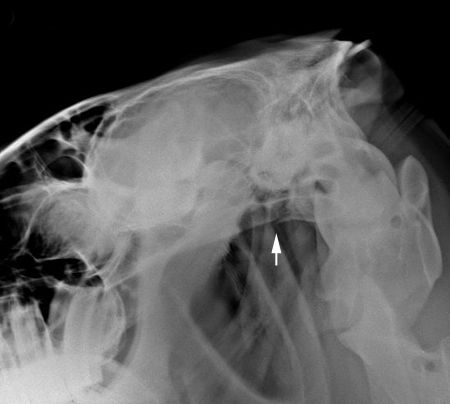

Рис. 8 — Перелом головки бедренной кости.

Рис. 8 — Перелом головки бедренной кости.

Рис. 9 — Патологический перелом лучевой кости при остеосаркоме, перелом локтевой кости.

Рис. 9 — Патологический перелом лучевой кости при остеосаркоме, перелом локтевой кости.

Рис. 10 — Мелкооскольчатые переломы 4–5 плюсневых костей.

Рис. 10 — Мелкооскольчатые переломы 4–5 плюсневых костей.

Рис. 11 — Двухнедельный перелом бедренной кости у орла. Наблюдается начало консолидации отломков и образование костной мозоли.

Рис. 11 — Двухнедельный перелом бедренной кости у орла. Наблюдается начало консолидации отломков и образование костной мозоли.

Рис. 12 — Мыщелковый внутрисуставной перелом дистального эпифиза пястной кости лошади.

Рис. 12 — Мыщелковый внутрисуставной перелом дистального эпифиза пястной кости лошади.

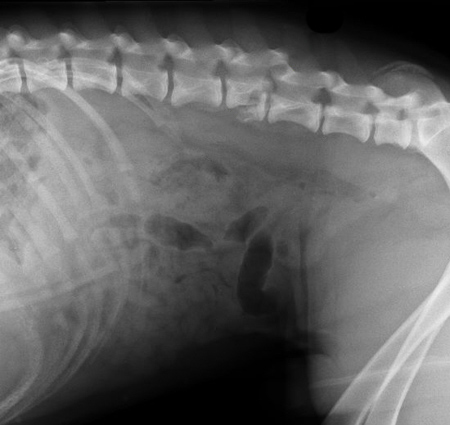

Рис. 13 — Компрессионный перелом L4 с дорсальным смещением.

Рис. 13 — Компрессионный перелом L4 с дорсальным смещением.

Рис. 14 — Крупнооскольчатые переломы большеберцовой и малоберцовой костей.

Рис. 14 — Крупнооскольчатые переломы большеберцовой и малоберцовой костей.

Рис. 15 — Перелом основания черепа лошади.

Рис. 15 — Перелом основания черепа лошади.

Рис. 16 — Перелом половой кости собаки.

Рис. 16 — Перелом половой кости собаки.

Функция печати недоступна из системного меню вашего браузера. Для того чтобы распечатать эту страницу, нажмите на ссылку “Версия для печати” в заголовке статьи.

Охраняется законом РФ «Об авторском праве».

Размещение материалов на сторонних ресурсах возможно только с разрешения редакции портала.

Источник

Патологические и травматические переломы костей у собак и кошек.

Переломы костей сопровождаются болью, нарушением опороспособности, изменением конфигурации анатомической области.

Различают: патологические и травматические переломы.

Патологические переломы возникают наиболее часто, вследствие метаболических заболеваний и онкологические поражения.

Метаболические заболевания чаще развиваются у молодых животных в период активного роста и обусловлены развитием вторичного алиментарного гиперпаратиреоза. Причиной является кормление только мясом. В этом случае, поступает чрезмерное количество фосфора в организм, и в дальнейшем происходит вытеснение кальция из костей, и как результат, кости утрачивают способность нести физиологическую нагрузку. Таким образом, при обычном движении у животного может легко произойти перелом такой хрупкой кости. Клинически проявляются болевым симптомом, утратой опороспособности на одну из конечностей, вплоть до полного отказа животного к движению. У таких животных, на рентгенограммах визуализируется сильное разрежение костной ткани, истончение кортикального слоя костей, возможно, редуцирование остистых отростков позвонков и последних хвостовых позвонков.

Боковая рентгенограмма животного с диагнозом вторичный гиперпаратиреоз. На данной рентгенограмме отмечается выраженная рентгеноконтрастность костной ткани всего опорно-двигательного аппарата. Стрелками указано редуцирование остистых отростков и дорсальных душек поясничный позвонков.

Лечение вторичного алиментарного гиперпаратиреоза заключает в себе введение в рацион сбалансированных коммерческих кормов для растущих животных, применение аналгетиков, ограничение движений. Происходит самостоятельное сращение переломов на протяжении 2-3-х недель. Владельцы больного животного, нередко, применяют кормовые добавки, обогащённые микро-, макроэлементами, витаминами. Следует помнить: нерациональное использование биологически активных добавок может привести к развитию гипервитаминозов. При этом состоянии, высока вероятность возникновения нарушений роста скелета.

У взрослых и пожилых особей причиной патологических переломов может послужить развитие первичных онкологических заболеваний скелета: остеосаркома в 80% случаев, хондросаркома, около, 10%, фибросаркома и гемангиосаркома, порядка 7%. Либо, метастаз в кость при развитии опухоли молочной железы, опухоли семенников, в частности, семинома. Итак, наиболее часто диагностируется остеосаркома. Локализация опухолей: на кости грудных конечностей приходиться 52.4%, из них: 21.3% на плечевую, 25.7% на лучевую. Остальные 29.6% распределяются на тазовые конечности в следующей закономерности: 13.9% на бедренной кости, 15.7% на большеберцовой кости. Происходит изменение конфигурации анатомической области пораженной опухолью, в дальнейшем, возникает хромота, сильная боль.

На рентгеновских снимках отмечается остеодеструкция, часто возникает патогномоничный признак: «козырёк Кодмана». Ведение таких больных зависит от степени онкологического процесса. При наличии метастазов в легких и паренхиматозных органах лечение не приносит успеха.

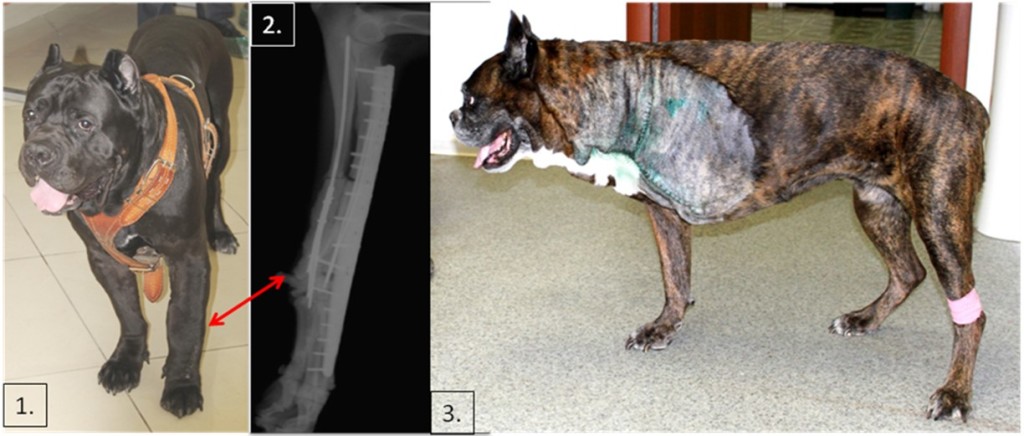

Фото 1. Остеосаркома дистального сегмента лучевой кости. Фото 2. Остеосаркома проксимального сегмента бедренной кости. Фото 3. Множественные метастазы в легких при остеогенной саркоме кости.

В остальных случаях рекомендуется: ампутация пораженной конечности или органосохраняющая операция. Показания и возможность проведения органосохраняющей операции определяется при клиническом осмотре животного. Суть органасохраняющей операции заключается в удалении в пределах здоровой ткани пораженного сегмента кости, с последующим замещением дефекта биосовместимыми материалами и выполнением функционально-стабильного остеосинтеза.

Фото 1. Животному выполнена сохранная операция при опухоли дистального сегмента костей предплечья. Фото 2. Боковая рентгенограмма грудной конечности после проведения сохранной операции. Замещение места дефекта кости биосовместимыми имплантами с последующим выполнением остеосинтеза. Фото 3. Животному выполнена ампутация грудной конечности.

Травматические переломы происходят в результате получения бытовой травмы: удар тупым предметом, падение с высоты, укушенные раны, автотравмы.

Выше перечисленные состояния, нередко, являются неотложными. Требуют нахождение пациента в отделении интенсивной терапии, и лишь, после стабилизации проводиться хирургическое вмешательство в плановом порядке. Концепция оперативного лечения переломов костей базируется на принципах стабильно-функционального остеосинтеза. Основными постулатами являются: скрупулезная, доведённая до педантизма атравматичная техника скелетирования, позволяющая сохранить кровоснабжение костной ткани, анатомическая репозиция костных отломков, воссоздающая архитектонику разрушенной кости, стабильно-функциональная фиксация костных отломков между собой, что в итоге позволяет восстановить утраченную двигательную функцию конечности.

Немаловажное значение отводится анестезиологическому пособию во время проведения операции. Лишь адекватное обезболивание сопутствует успешному завершению всех намеченных этапов хирургического вмешательства. Особое внимание уделяется расходным материалам: винты, пластины, спицы Киршнера, серкляж. Излишне упоминать о необходимости наличия всех типоразмеров. Все импланты подбираются для пациента индивидуально, с учетом возраста и массы тела. Травматологическая практика подразумевает использование узкоспециализированного инструментария: костных зажимов, распаторов, формовочного пресса и ключей, отвёрток, направляющих втулок для свёрл и прочего. Классификация переломов, глубокое познание особенностей биомеханики пострадавшей анатомической области, функциональный прогноз, подбор оптимальной методики оперативного лечения являются прерогативой специалиста-травматолога.

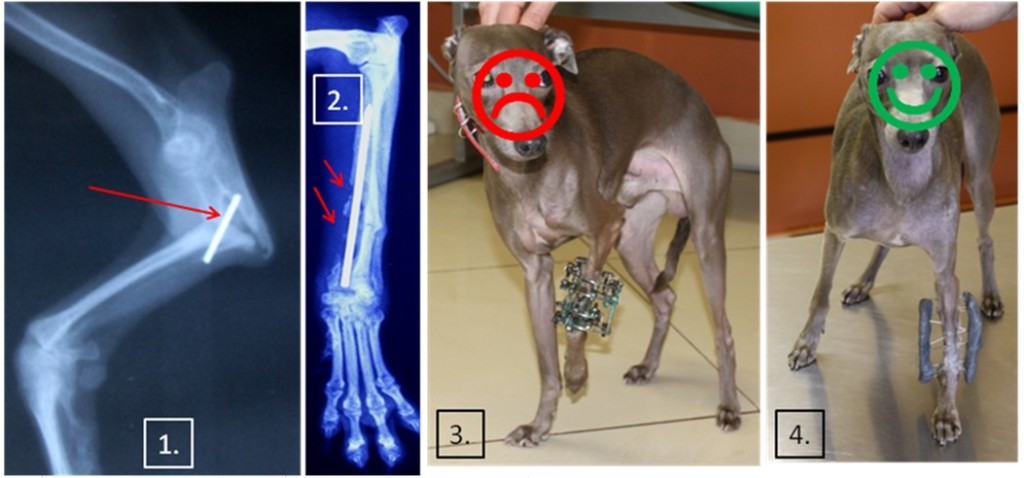

Ни одна лангета не сможет стабильно-функционально зафиксировать костные отломки между собой, что можно четко видеть на ФОТО 2. Лангета – это дискомфорт для животного и владельца. Лангета и повязки постоянно сползают. Следует помнить, что бинтовать туго конечность не стоит, так в коже и мягких тканях проходят сосуды и нервы, и чрезмерное давление на них может привести к нарушению их функции и некрозу кожи и мягких тканей конечности.

Правильный выбор размера и вида имплантов при переломах костей лежит в основе успеха оперативного лечения переломов. Неверный выбор вида имплантов при остеосинтезе приведет к отсутствию сращения перелома, а также возможно такими имплантами нарушить кровообращение (питание) кости, что приведет в последующем к её резорбции (рассасыванию) (Фото 1,2). Мы придерживаемся принципа функциональности остеосинтеза: пациент должен опираться на прооперированную конечность в ближайший послеоперационный период (Фото 3,4).

Не только вид импланта имеет значение, но и его размер. Размер импланта следует подбирать в соответствии с размером кости, на которую он будет установлен. Специалисты нашего центра придерживаются индивидуального подхода к выбору вида и размера импланта. Для наших маленьких пациентов (кошек, карликовых пород собак) мы использует импланты размером от 1- 2 мм.

Цель любой хирургической операции по лечению перелома заключается не просто в сращении перелома (восстановления целостности кости), а обеспечить полноценное использование прооперированной конечности в сложном процессе движения во время ходьбы и бега. Ведь мы понимаем, что движение без боли для Вашего Любимца – это одно из условий его счастливой жизни!

Источник

Все публикации -> Раздел: Костный аппарат -> Тема: Патология костного аппарата

За последние двадцать лет, взгляд на лечение переломов костей у кошек и собак изменился, постоянно совершенствуются методы и меняются подходы.

На сегодняшний день современный ветеринарный специалист практически забыл о гипсовой повязке. Использование методов остеосинтеза в клинической практике обеспечивают условия оптимального существования кошек и собак с переломами костей и позволяют адекватно и быстро реабилитироваться.

Процесс скорейшего и качественного выздоровления затрагивает не только профессиональные интересы врача, но и в первую очередь интересы владельцев.

Понятие “остеосинтез” происходит от греческих слов osteon (кость) и synthesis (соединение) и предполагает соединение костных отломков и устранение их подвижности с помощью фиксирующих приспособлений.

Много лет при лечении переломов костей используются классические методики, которые включают в себя погружной и наружный остеосинтез.

Погружной остеосинтез представляет собой метод, который предполагает использование стабилизирующих систем внутри тканей организма и располагаются конструкции в зоне перелома.

Погружной остеосинтез в зависимости от расположения фиксатора по отношению к кости бывает внутрикостным (интрамедуллярным), накостным и чрескостным.

Наружный остеосинтез предполагает использование стабилизирующих систем вне зоны перелома кости (аппараты внешней фиксации).

Существуют комбинированные методы, которые включают сочетание двух и более методов (внутрикостно-накостный, чрезкостно-накостный или внутрикостно-чрезкостный).

Главной задачей лечения переломов интернациональной ассоциации остеосинтеза (АО) является анатомическая репозиция, стабильная фиксация, ранняя нагрузка.

На сегодняшний день репозицию и фиксацию рекомендуют производить с учётом жизнеспособности тканей, поэтому первостепенное значение придают уменьшению травматизма, сохранению кровоснабжения.

У животных, на наш взгляд, основными принципами являются стабильная фиксация, осевая репозиция и ранняя функциональная нагрузка, что не противоречит методам биологического остеосинтеза, а протоколы и классификационные подходы к выбору метода лечения не совсем подходят нашим пациентам в отличие от человека.

Далее представлены некоторые клинические случаи различных типов переломов и методы их лечения.

Интрамедуллярный остеосинтез штифтами и спицами у кошек и собак (фото 1а, б, в).

| |

Фото 1а. Рентгенограмма. Поперечный перелом плечевой кости со смещением у собаки. Остеосинтез штифтом. | |

| |

Фото 1б. Рентгенограмма. Косой перелом большеберцовой кости со смещением у собаки. Остеосинтез штифтом. | |

| |

Фото 1в. Рентгенограмма. Косой перелом бедренной кости со смещением у собаки. Остеосинтез штифтом. | |

Остеосинтез накостными пластинами у кошек и собак (фото 2а-г).

| |

Фото 2а. Рентгенограмма. Спиральный перелом плечевой кости со смещением у собаки. Остеосинтез накостной пластиной. | |

| |

Фото 2б. Рентгенограмма. Поперечный перелом лучевой и локтевой костей со смещением у собаки. Остеосинтез лучевой кости накостной пластиной. | |

| |

Фото 2в. Рентгенограмма. Сложный осколочный перелом голени у кошки. Остеосинтез накостной пластиной. | |

|

Фото 2г. Рентгенограмма. Сложный фрагментированный перелом голени у собаки. Остеосинтез накостной пластиной. |

Методы внешней фиксации (внеочаговый остеосинтез) у кошек и собак (фото 3а-е).

| |

Фото 3а. Рентгенограмма. Сложный осколочный перелом голени у кошки. Внеочаговый остеосинтез аппаратом Илизарова. | |

| |

Фото 3б. Рентгенограмма. Сложный осколочный перелом голени у собаки. Внеочаговый остеосинтез аппаратом Илизарова. | |

| |

Фото 3в. Рентгенограмма. Сложный осколочный перелом голени у кошки. Внеочаговый остеосинтез аппаратом Илизарова. | |

| |

Фото 3г. Рентгенограмма. Перелом костей плюсны у собаки. Внеочаговый остеосинтез аппаратом Илизарова. | |

| |

Фото 3д. Рентгенограмма. Сложный фрагментарный перелом голени у собаки. Внеочаговый остеосинтез аппаратом Илизарова. | |

| |

Фото 3е. Рентгенограмма. Сложный осколочный перелом тел нижней челюсти у собаки. Внеочаговый остеосинтез модернизированным аппаратом с винтами Штеймана. | |

Сочетание различных методов остеосинтеза у кошек и собак (фото 4а-г).

| |

Фото 4а. Рентгенограмма. Поперечные переломы со смещением лучевой и локтевой костей левой и правой конечности. Остеосинтез накостной пластиной и аппаратом Илизарова. | |

| |

Фото 4в. Рентгенограмма. Перелом таза со смещением у собаки. Остеосинтез накостной пластиной и спицей Киршнера | |

| |

Фото 4г. Рентгенограмма. Перелом таза со смещением у кошки.Остеосинтез накостной пластиной и спицей Киршнера | |

Около и внутрисуставные переломы у кошек и собак (фото 5а-е).

| |

Фото 5а. Рентгенограмма. Эпифизеолиз дистального метаэпифиза со смещением у собаки. Остеосинтез (диафиксация) спицами Киршнера. | |

| |

Фото 5б. Рентгенограмма. Внутрисуставной переломо-вывих плюсне-заплюсневого сустава у собаки. Остеосинтез накостной пластиной и спицей Киршнера. | |

| |

Фото 5в. Рентгенограмма. Эпифизеолиз дистального метаэпифиза со смещением у собаки. Остеосинтез (диафиксация) спицами Киршнера и серкляжной петлёй. | |

| |

Фото 5г. Рентгенограмма. Внутрисуставной перелом со смещением латерального мыщелка у собаки. Остеосинтез шурупом и спицей Киршнера. | |

| |

Фото 5д. Рентгенограмма. Застарелый внутрисуставной перелом со смещением латерального мыщелка у собаки. Остеосинтез винтом стяжкой и спицей Киршнера. | |

| |

Фото 5е. Рентгенограмма. Внутрисуставной перелом запястно-пястного сустава у собаки со смещением. Внеочаговый остеосинтез аппаратом Илизарова. | |

Артродез у собак (фото 6а, б, в, г).

Реконструктивные методы остеосинтеза у кошек и собак (фото 7а, б).

| |

Фото 7б. Рентгенограмма. Варизирующая остеотомия при вальгусной деформации предплечья у собаки. Фиксация в аппарате Илизарова. | |

Осложнения остеосинтеза и методы коррекции (ложный сустав) (фото 8а-в).

| |

Фото 8а. Рентгенограмма. Гипертрофический псевдоартроз после остеосинтеза у собаки. Остеотомия и фиксация в аппарате Илизарова. | |

| |

Фото 8б. Рентгенограмма. Атрофический псевдоартроз после остеосинтеза у кошки. Остеотомия, трансплантация губчатой аутокости и фиксация в аппарате Илизарова. | |

| |

Фото 8в. Рентгенограмма. Гипертрофический псевдоартроз после остеосинтеза у собаки. Остеотомия и фиксация в аппарате Илизарова. | |

Некоторые виды заживления сложных переломов у кошек и собак

|

Фото 9а. Рентгенограмма. Сложный осколочный перелом диафиза большеберцовой кости у собаки. Остеосинтез в аппарате Илизарова. |

| |

Фото 9б, в. Рентгенограмма. Вид кости через 60 дней и через 3 года после остеосинтеза. | |

|

Фото 10. Рентгенограмма. Открытый застарелый перелом большеберцовой кости с признаками остеомиелита у кошки. Остеосинтез в аппарате Илизарова. Вид кости через 80 дней после остеосинтеза. |

| |

Фото 11. Рентгенограмма. Сложный фрагментированный перелом плечевой кости у собаки. Остеосинтез накостной пластиной. Вид кости через 1 год после остеосинтеза. | |

| |

Фото 12. Рентгенограмма. Внутрисуставной переломо-вывих плюсне-заплюсневого сустава у собаки. Остеосинтез (артродез) накостной пластиной и спицей Киршнера. Вид кости через 120 дней после остеосинтеза. | |

| |

Фото 13. Рентгенограмма. Внутрисуставной перелом запястно-пястного сустава у собаки со смещением. Внеочаговый остеосинтез аппаратом Илизарова. Вид кости через 80 дней после остеосинтеза. | |

| |

Фото 14. Рентгенограмма. Сложный осколочный перелом диафиза большеберцовой кости у собаки. Остеосинтез в аппарате Илизарова. Вид кости через 80 дней после остеосинтеза. | |

Автор: А.А.Воронцов (05.2002 г.)

Warning: Use of undefined constant SCRIPT_NAME – assumed ‘SCRIPT_NAME’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/vetchiru/vetchirurg.ru/docs/c3.php on line 13

Портосистемные шунты

Врожденные экстрагепатические шунты у собак

подробнее…

Трансплантация сердца у собаки

Трансплантация сердца у собаки

подробнее…

Хилоторакс

Хилоторакс у кошки Эндоскопическое лечение

подробнее…

Источник