Переломы костей по авторам

1. Понятие перелома Перелом кости – это нарушение ее целости, вызванное насилием или патологическим процессом (опухолью, воспалением). Переломы костей часто сопровождаются повреждением мягких тканей, нервных стволов, крупных кровеносных сосудов, мозга, легких, печени и других органов.

2. Классификация переломов Переломы костей могут быть врожденные и приобретенные.

Врожденные переломы возникают внутриутробно, в связи с неполноценностью костного скелета плода, и в результате применения силы при извлечении плода во время родов.

Приобретенные переломы делятся на травматические и патологические.

Травматические переломы возникают под влиянием механических факторов.

Патологические переломы происходят в патологически измененной кости (остеомиелит, туберкулез, сифилис, эхинококкоз костей, злокачественные опухоли). Они происходят при незначительной травме, а иногда и без травмы.

По неповреждению или повреждению кожи переломы делятся на закрытые и открытые.

В зависимости от локализации переломы делятся на эпифизарные, метафизарные и диафизарные.

Эпифизарные переломы наиболее тяжелые; они нередко ведут к смещению суставных поверхностей и вывихам. Если кость повреждается в пределах суставной сумки, то такие переломы носят название внутрисуставных. При этих переломах появляется резкая болезненность и нарушается функция сустава.

Метафизарные переломы (околосуставные) являются фиксированными взаимным сцеплением одного отломка с другим, или вколоченными переломами. При таких переломах надкостница чаще всего не повреждается.

В зависимости от механизма переломы бывают от сдавления, сжатия, от скручивания и отрывные.

Механизм нарушения целости кости учитывает эластичность (упругость) и хрупкость. В детском возрасте кости более эластичны, нежели у взрослых.

Переломы от сдавления и сжатия могут произойти в продольном и поперечном к оси кости направлении.

Длинные трубчатые кости легче повреждаются при сдавлении в поперечном направлении, чем в продольном. При сдавлении в продольном направлении чаще наблюдаются вколоченные переломы.

Типичным переломом от сдавления является сплющивание костей при их повреждениях (компрессионный перелом), часто встречается в плоских костях. При большой механической силе, сдавливающей кость, может произойти полное раздробление кости.

Переломы от сгибания кости происходят в результате прямого и непрямого насилия. Кисть сгибается за пределы своей упругости. На выпуклой стороне возникает разрыв кистной ткани, образуется ряд трещин и кость ломается.

Переломы от скручивания по продольной оси называются спиральными или винтообразными. Эти переломы чаще встречаются в больших трубчатых костях (бедре, плече, большеберцовой кости). При этом 1 конец кости фиксирован, а другой направлен на скручивание, то есть вращение вокруг своей оси.

Отрывные переломы происходят вследствие сильных мышечных сокращений, наступающих внезапно; отрываются костные участки, к которым прикреплены сухожилия, связки, мышцы (перелом лодыжек, пяточной кости, надколенника и др.)

В зависимости от степени повреждения переломы могу быть полными – на всю толщину кости и неполными, когда имеется лишь частичное нарушение целости кости.

Трещина (fissura) – неполное нарушение кости, при котором плоскость перелома не зияет.

У детей до 10 лет наблюдаются переломы костей без нарушения целости надкостницы, это так называемые поднадкостничные переломы. Они как правило без смещения отломков, по типу “зеленой ветки”.

В зависимости от направления плоскости перелома к длинной оси кости переломы бывают поперечными, почти под прямым углом к оси диафиза кости. Поверхность перелома зазубрена. Иногда поперечные переломы комбинируются с продольной трещиной, так называемые. Т-образные или У-образные переломы.

Продольные переломы образуются тогда, когда плоскость перелома совпадает с длинной осью трубчатой кости. Они встречаются редко.

Винтообразные, или спиральные, переломы происходят от скручивания кости вокруг своей оси. Плоскость перелома имеет вид спирали.

В зависимости от количества переломов они могут быть одиночными, если перелом в одной кости, и множественными, когда переломов много в одной кости или в нескольких костях.

Переломы костей бывают неосложненными и осложненными. К осложеннным переломам относится перелом костей черепа с повреждением головного мозга, переломы костей таза с повреждением внутритазовых органов, перелом костей с разрывом крупных сосудов.

К комбинированным относятся такие переломы, которые сочетаются с повреждением других органов, находящихся вдали от места перелома, например, перелом черепа и разрыв печени.

Источник

Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение

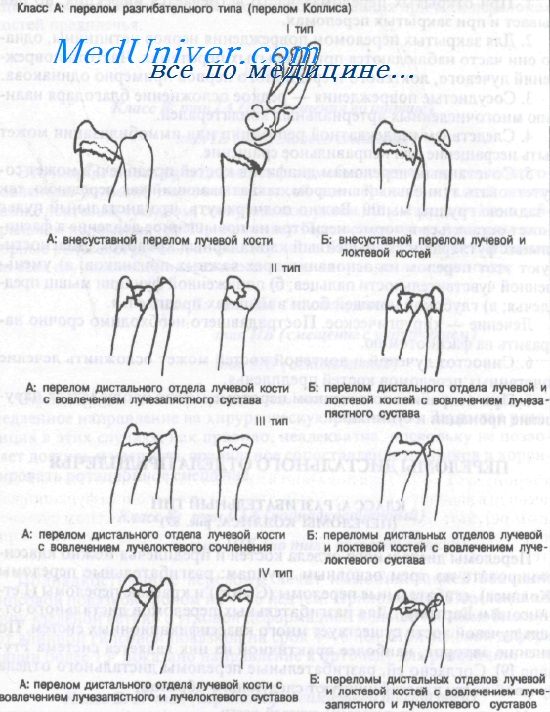

Переломы дистального отдела костей и предплечья можно классифицировать по трем основным группам: разгибательные переломы (Коллиса), сгибательные переломы (Смита) и краевые переломы (Гетчинсона и Бартона). Для разгибательных переломов дистального отдела лучевой кости существует много классификационных систем. По мнению авторов, наиболее практичной из них является система Frynann. Согласно ей, разгибательные переломы дистального отдела лучевой кости классифицируют следующим образом:

тип IA: внесуставные переломы лучевой кости

тип IБ: внесуставные переломы лучевой и локтевой костей

тип IIА: перелом дистального отдела лучевой кости с вовлечением лучезапястно-го сустава

тип IIБ: переломы дистального отдела обеих костей предплечья с вовлечением лучезапястного сустава

тип IIIA: перелом дистального отдела лучевой кости с вовлечением лучелоктево-го сустава

тип IIIБ: переломы дистального отдела обеих костей предплечья с вовлечением лучелоктевого сустава

тип IVA: перелом дистального отдела лучевой кости с вовлечением лучезапястного и лучелоктевого суставов

тип IVB: переломы дистального отдела обеих костей предплечья с вовлечением лучезапястного сустава и лучелоктевого суставов

Приблизительно 60% разгибательных переломов дистального отдела лучевой кости сопутствуют переломы шиловидного отростка локтевой кости (тип Б), и 60% переломов шиловидного отростка локтевой кости связано с переломами шейки локтевой кости.

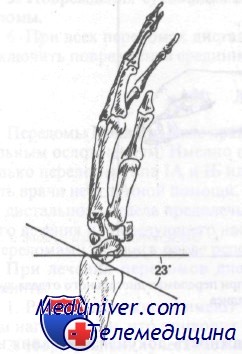

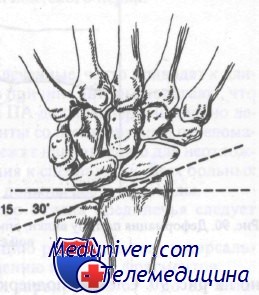

Лучезапястный сустав в норме имеет угол, открытый в ладонную сторону, от 1 до 23°. Переломы с угловым смещением в ладонную сторону обычно заживают с хорошим функциональным результатом, в то время как перелому в лучезапястном суставе с образованием угла в дорсальную сторону будут иметь неудовлетворительный функциональный результат, если не была выполнена адекватная репозиция. На рис. 89 показан нормальный угол локтевой кости, который составляет в области лучезапястного сустава 15—30°. Оценка этого угла важна при лечении переломов дистального отдела предплечья, поскольку неудачная или неполная репозиция с потерей этого угла приведет к нарушению движений кисти в локтевую сторону.

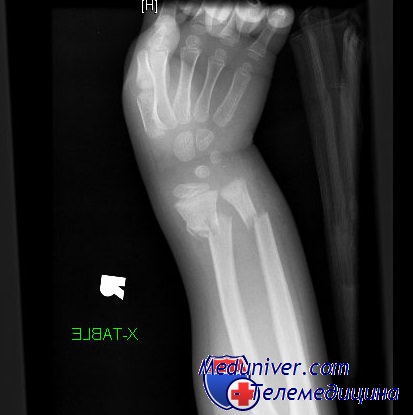

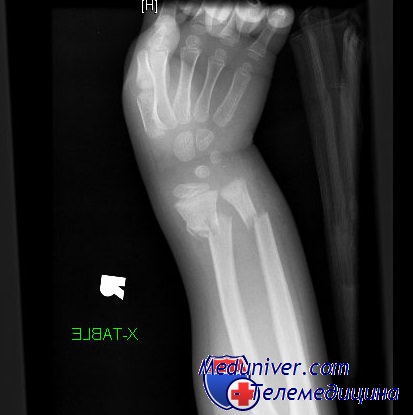

Обследование обычно выявляет боль, припухлость и болезненность при пальпации в области дистального отдела предплечья. В типичных случаях смещенный под углом перелом напоминает вилку, как показано на рисунке. Следует подчеркнуть важность документирования неврологического состояния с особым акцентом на срединный нерв. Боль в локтевом суставе может указывать на вывих или подвывих проксимального лучелоктевого сочленения.

В норме лучезапястный сустав расположен под углом 23 градуса в ладонном направлении, как показано на рисунке (боковая проекция)

Для определения стояния костных фрагментов обычно достаточно прямой и боковой проекций. Оценивая эти переломы, врач должен ответить на следующие вопросы:

1. Имеется ли сопутствующий перелом шиловидного отростка локтевой кости (встречается в 60% случаев) или перелом шейки локтевой кости?

2. Вовлечен ли в перелом лучелоктевой сустав?

3. Вовлечен ли в перелом лучезапястный сустав?

Следует провести оценку боковой рентгенограммы, чтобы исключить подвывих в дистальном лучелоктевом суставе. Кроме того, надлежит оценить лучезапястный и лучелоктевой углы перед репозицией, чтобы убедиться в полном восстановлении функции.

Деформация по типу вилки, описанная при переломах дистального отдела лучевой кости Коллиса

Сопутствующие повреждения разгибательным переломам костей предплечья Коллиса

Разгибательным переломам дистального отдела лучевой кости часто сопутствуют несколько значительных повреждений.

1. Переломами шиловидного отростка локтевой кости сопровождаются 60% разгибательных переломов дистального отдела лучевой кости.

2. Иногда разгибательному перелому лучевой кости сопутствует перелом шейки локтевой кости.

3. Этим переломам часто сопутствуют переломы костей запястья.

4. Разгибательному перелому дистального отдела лучевой кости может сопутствовать подвывих в дистальном лучелоктевом суставе.

5. Повреждения сухожилия сгибателя могут сопровождать эти переломы.

6. При всех переломах дистального отдела предплечья необходимо исключить повреждения срединного или локтевого нерва.

В норме угол, образованный локтевой костью и лучезапястным суставом, равен 15—30 градусам

Лечение разгибательных переломов костей предплечья Коллиса

Переломы Коллиса, даже правильно леченные, часто приводят к длительным осложнениям. Именно по этой причине авторы полагают, что только переломы типа IA и IБ или типа IIА должны первоначально лечить врачи неотложной помощи. Пациенты со всеми другими переломами дистального отдела предплечья подлежат направлению для неотложного лечения и последующего наблюдения к специалисту. Всех больных с переломами Коллиса после репозиции должны вести ортопеды.

При лечении переломов дистального отдела предплечья следует помнить:

1. Разгибатели кисти имеют тенденцию развивать тягу в дорсальном направлении, что приводит к смещению костных фрагментов.

2. Нормальный лучезапястный угол варьируется от 1 до 23° в ладонном направлении. Угол в дорсальную сторону приемлем.

3. Нормальный лучелоктевой угол равен 15—30°. Этот угол легко достичь при репозиции, но нелегко удержать в фазе консолидации, если только он не сопоставлен должным образом.

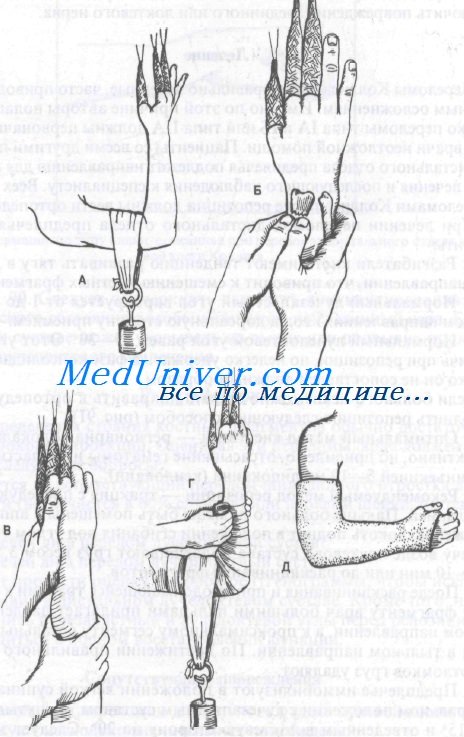

Если больного невозможно срочно направить к ортопеду, можно выполнить репозицию следующим способом:

1. Оптимальный метод анестезии — регионарная блокада. Менее эффективно, но приемлемо, отсасывание гематомы из области перелома с инъекцией 5—10 мл лидокаина (ксилокаин).

2. Рекомендуемый метод репозиции — тракция с последующей манипуляцией. Пальцы больного должны быть помещены в аппарат для вытяжения, локоть поднят в положении сгибания под углом 90°. Затем к плечу возле локтевого сустава подвешивают груз весом 3,5—4,5 кг на 5—10 мин или до расклинивания фрагментов.

3. После расклинивания и при продолжающейся тракции к дистальному фрагменту врач большими пальцами прилагает давление в ладонном направлении, а к проксимальному сегменту остальными пальцами в тыльном направлении. По достижении правильного положения отломков груз удаляют.

Репозиция перелома Коллиса

4. Предплечье иммобилизуют в положении легкой супинации или нейтральном положении с лучезапястным суставом, согнутым под углом 15° и отведенным в локтевую сторону на 20°. Следует заметить, что многие хирурги-ортопеды предпочитают проводить иммобилизацию в положении пронации. О положении предплечья в гипсовой повязке единого мнения нет; перед лечением рекомендуется консультация ортопеда, который будет вести больного.

5. Предплечье следует обернуть одним слоем мягкой ткани, поверх которой накладывают большие переднюю и заднюю лонгеты. Укороченные лонгеты можно использовать при вколоченных переломах, где репозиции не требуется, или при переломе у пожилого больного, который не будет заниматься физическими упражнениями для конечности.

6. Для контроля правильности положения отломков после репозиции делают снимки и документируют функцию срединного нерва.

7. После репозиции руку следует оставить поднятой на 72 ч, чтобы не допустить развития отека. Немедленно нужно начинать движения пальцами и плечевого сустава. Для документирования правильности стояния отломков на третий день и через 2 нед после травмы необходимо сделать снимки. Переломы без смещения должны быть иммобилизованы в течение 4—6 нед, в то время как переломы со смещением требуют 6—12 нед иммобилизации.

Осложнения разгибательных переломов костей предплечья Коллиса

Ранняя адекватная репозиция перелома является наиболее важной мерой предупреждения осложнений. Помимо этого, следует подчеркнуть важность принципа раннего начала (активных) упражнений для профилактики вторичной скованности суставов. Возможно два вида часто встречающихся осложнений — ранние и поздние.

Ранние осложнения разгибательных переломов костей предплечья Коллиса:

1. Больной со сдавлением срединного нерва обычно жалуется на боль и парестезии по ходу срединного нерва. Если конечность в гипсовой повязке, последнюю нужно рассечь (так же как и мягкую ткань) и руку поднять на 48—72 ч. Если симптомы сохраняются, следует заподозрить туннельный запястный синдром, в этом случае показана фасциотомия. Предостережение: функцию срединного нерва в дистальном отделе предплечья всегда нужно документировать. Постоянные боли должны рассматриваться как вторичные, обусловленные сдавлением срединного нерва, если не доказано обратное.

2. Вторичное повреждение сухожилия может осложнить лечение этих переломов.

3. Ушиб или сдавление локтевого нерва следует диагностировать как можно раньше.

4. После репозиции переломы дистального отдела предплечья могут осложняться отеком с развитием вторичного синдрома сдавления.

5. При последующей рентгенографии может быть выявлено смещение фрагментов кости с нарушением репозиции.

Поздние осложнения разгибательных переломов костей предплечья Коллиса:

1. Переломы дистального отдела предплечья могут привести к тугоподвижности суставов пальцев, плечевого или лучезапястного суставов.

2. Переломы дистального отдела предплечья могут привести к развитию синдрома Зудека.

3. Переломы дистального отдела предплечья со смещением могут оставлять косметические дефекты.

4. После переломов дистального отдела лучевой кости возможен разрыв длинного разгибателя большого пальца.

5. Сращение в порочном положении или несращение обычно является следствием неадекватной иммобилизации или репозиции.

6. Рубцово-спаечный процесс сухожилия сгибателя может сопровождаться нарушением его функции.

7. Последствием этих переломов может быть хроническая боль в лучезапястном суставе при супинации.

– Также рекомендуем “Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы костей предплечья, плеча”:

- Перелом диафиза лучевой кости. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза локтевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом локтевой кости III типа – переломы Монтеджи. Диагностика и лечение

- Сочетанные переломы лучевой и локтевой костей. Диагностика и лечение

- Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение

- Краевые переломы лучевой кости I типа – переломы Бартона. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Надмыщелковые разгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

- Надмыщелковые сгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

Источник

ПЕРЕЛОМОМ (fractura) называют нарушение целостности кости.

Под этим понятием понимают большое количество повреждений и патологических состояний, суть которых станет понятной после изложения классификации переломов.

- КЛАССИФИКАЦИЯ

Классификация переломов проводится по следующим

признакам.

- По происхождению переломы разделяют на врожденные (внутриутробные) и приобретенные.

Такое деление, однако, неточное, так как при развитии плода возникают обычно не переломы, а аномалии или пороки развития. Переломы же, происходящие в родах при прохождении плода или родовспоможении, называют акушерскими переломами, и они являются разновидностью приобретенных.

Все приобретенные переломы по происхождению делятся на две группы: травматические и патологические.

Травматические переломы возникают в изначально неповрежденной кости, когда сила механического воздействия настолько высока, что превосходит прочность кости.

Патологические переломы происходят при воздействии значительно меньшей силы (иногда при повороте в кровати, опоре на стол и т. д.), что

связано с предшествующим поражением кости патологическим процессом (метастазы злокачественной опухоли, туберкулез, остеомиелит, сифилитическая гумма, снижение прочности кости при гиперпаратирео- зе, и пр.).

- По наличию повреждения кожных покровов переломы делят на открытые и закрытые.

Переломы, наступившие без нарушения кожи и слизистых оболочек, называют закрытыми. Они составляют основную массу переломов мирного времени.

При наличии повреждений кожи и слизистых оболочек, при которых рана сообщается с зоной перелома, последние называют открытыми. Повреждение кожи может быть от внешнего воздействия и вследствие травмы отломками. Кроме выраженной тяжести повреждения окружающих тканей, отличительной чертой открытых переломов является появление входных ворот для инфекции с возможностью в дальнейшем развития остеомиелита.

Особую группу составляют огнестрельные переломы. Их особенностью является массивное повреждение костей и мягких тканей. Часто повреждаются артерии, вены, нервы.

- По характеру повреждения кости переломы *могут быть полными и неполными.

Когда перелом распространяется на весь поперечник кости — перелом называют полным. Они встречаются чаще.

Если поверхность излома не проходит через весь поперечник кости — перелом называют неполным.

К неполным переломам относятся трещины, поднадкостничный перелом у детей по типу «зеленой веточкидырчатые, краевые, некоторые огнестрельные.

- По направлению линии перелома выделяют поперечные, косые, продольные, оскольчатые, винтообразные, вколоченные, компрессионные и отрывные переломы.

При этом каждому виду перелома обычно соответствует определенный механизм травмы. Так, винтообразный перелом происходит при скручивании конечности, ее вращательном движении при неподвижности проксимальной или дистальной части. Отрывной перелом возникает при чрезмерном сокращении или напряжении определенной группы мышц.

Компрессионный — при мощном воздействии по оси.

- В зависимости от наличия смещения (dislocatio) костных отломков относительно друг друга переломы бывают без смещения и со смещением.

Смещение костных отломков может быть:

- по ширине — ad latum,

- по длине — ad longitudinem, под углом — ad axin, ротационное — ad peripherium.

- В зависимости от отдела поврежденной кости переломы могут быть диафизарными, метафизарными и эпифизарными. При этом нужно отметить, что эпифизарные переломы практически всегда являются внутрисуставными.

- По количеству переломы могут быть одиночными и множественными.

- По сложности повреждения опорно-двигательного аппарата выделяют простые и сложные переломы.

Простыми называют переломы, при которых имеет место нарушение целостности только одной кости. Если в зоне повреждения произошел перелом двух костей или перелом сопровождается вывихом (подвывихом), разрывом связок, капсулы сустава, то перелом называют сложным. Например, сложным является перелом обеих костей предплечья со смещением, перелом лодыжек с отрывом заднего края большеберцовой кости и подвывихом стопы.

- В зависимости от развития осложнений выделяют неосложненные и осложненные переломы.

Возможные осложнения переломов:

- травматический шок,

- повреждение внутренних органов (пневмоторакс при переломе ребра, повреждение мозга при вдавленном переломе черепа и т. д.),

- повреждение сосудов (кровотечение, пульсирующая гематома) и нервов,

- жировая эмболия,

- раневая инфекция, остеомиелит, сепсис.

- При наличии сочетания переломов с повреждениями другого характера говорят о сочетанной травме или политравме.

Примеры сочетанных повреждений:

- переломы костей голени на обеих конечностях и разрыв селезенки;

- перелом плеча, вывих в тазобедренном суставе и ушиб головного мозга.

Источник