Переломы костей колена

Перелом колена – это тяжелая травма, охватывающая четыре кости, принимающие участие в формировании этого сустава. Патология широко распространена среди девушек и мужчин в возрасте старше 20 лет. Перелом коленного сустава составляет примерно 10 % случаев от общего количества травм опорно-двигательного аппарата.

Виды

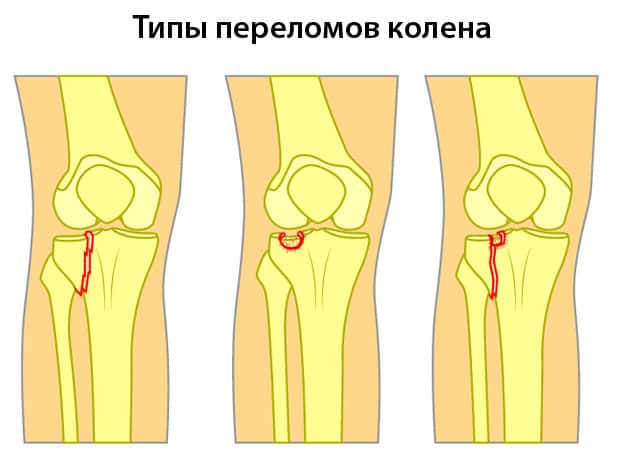

От правильной постановки диагноза и определения вида травмы зависит эффективность назначенной терапии. Переломы бывают:

- Открытыми. Сопровождаются повреждением целостности кожных покровов.

- Закрытыми. Кожа не травмирована.

Переломы колена открытого типа сопряжены с высоким риском инфицирования и сильной кровопотери. Отсутствие своевременной доврачебной помощи может привести к смерти пострадавшего.

© Photographee.eu – stock.adobe.com

Внутрисуставные переломы колена бывают:

- со смещением осколков;

- без смещения.

В зависимости от положения частей коленной чашечки повреждения классифицируются на:

- Остеохондральный. Происходит отрыв малой части надколенника.

- Горизонтальный. Разлом кости на две части.

- Многооскольчатый. Кость раздроблена на несколько осколков.

- Вертикальный. Чашечка разламывается вдоль.

По расположению осколков кости вдоль оси переломы бывают:

- Со смещением осколков. Необходимо проведение хирургического вмешательства.

- Без смещения.

- Компрессионные. Кость вдавливается.

Степень тяжести травмы со смещением во многом зависит от растяжения связок. Если проблемы с сухожилиями у пострадавшего отсутствуют, осколочного смещения получается избежать.

Застарелые переломы требуют более длительного лечения и реабилитации в отличие от первичного.

Причины

Повреждению коленного сустава преимущественно подвержены профессиональные спортсмены из-за стабильных интенсивных нагрузок на колено. Распространена эта травма также и среди пожилых людей вследствие возрастной дегенерации суставной ткани.

Основными причинами возникновения перелома колена являются:

- интенсивный удар в надколенник или чрезмерное давление на коленный сустав;

- падение на нижнюю конечность, согнутую в колене.

Нарушение целостности колена может произойти вследствие сильного напряжения сухожилий, провоцирующего разрыв мышечного и костного аппарата надколенной области.

© Aksana – stock.adobe.com

Симптомы

Для перелома колена характерны следующие клинические проявления:

- выраженные болевые ощущения;

- отечность прилегающих тканей;

- гематома;

- деформация коленного сустава, вследствие сдвига костей;

- разрывы кожных покровов;

- нарушение функциональности сустава и ограничение движений;

- повышение температуры.

Распознавание травмы осуществляется на основании пальпации или изучения рентгенологического снимка, на котором визуализируются повреждения. Через несколько суток после нанесения травмы колено приобретает синий цвет, а гематома распространяется до стопы.

Это состояние считается нормой при переломе колена, необходимости в дополнительном лечении нет.

При травме коленного сустава требуется незамедлительная медицинская помощь, поскольку неправильное лечение способно стать причиной серьезных осложнений. Категорически нельзя заниматься самолечением.

© praisaeng – stock.adobe.com

Первая помощь

Пострадавший с переломом колена нуждается в квалифицированной медицинской помощи. Поэтому первой задачей окружающих людей является срочная доставка больного в ближайший травмпункт.

Чтобы снизить риск возможных осложнений, больному требуется оказание качественной доврачебной помощи на месте происшествия:

- При открытом переломе осуществляется купирование кровотечения при помощи асептической повязки и жгута. При необходимости длительной транспортировки пострадавшего жгут снимается каждые 40 минут в зимнее время года и через 90 – летом.

- При закрытом: травмированная конечность иммобилизуется, прикладывается холодный компресс и выполняется ее фиксация при помощи шины.

Любой вид перелома требует проведения качественного обезболивания.

Категорически запрещается самостоятельное вправление осколков. Такое действие дополнительно травмирует больного и усугубит его положение.

Лечение и реабилитация

Лечение травм колена входит в компетенцию врача-ортопеда. Терапия может проводиться консервативно или хирургически, в зависимости от степени тяжести повреждения.

При закрытом переломе выполняется накладывание гипса на период от 1,5 до 2 месяцев. Если имеется травма мыщелка, перед гипсованием выполняется пункция для удаления жидкости из суставной полости сустава. Одновременно с этим проводится обезболивание. В качестве альтернативы гипса используется коленный тугор.

Нога гипсуется в положении с согнутым внутрь коленом, примерно на 5-7 градусов. Нельзя накладывать гипс на полностью разогнутую нижнюю конечность.

При обнаружении перелома со смещением осуществляется вправление сдвинутых костей под общей анестезией. После этого накладывается гипсовая повязка.

Если травма отягощена разрывом мягких тканей и отделением осколков от кости, пациенту необходимо проведение оперативного вмешательства.

Врачи восстанавливают кости по фрагментам, собирая их в первоначальное положение. Части костей скрепляются между собой специальными хирургическими приспособлениями: винтами, спицами, болтами, стальными штифтами и пластинами.

Гипс накладывается после удачного проведения операции. Процесс восстановления сустава зависит от индивидуальных особенностей физиологии человека. Заживление коленного сустава, сопряженного с разрывом мягких тканей, происходит значительно дольше, чем при других видах переломов.

Эффективным методом лечения является скелетное вытяжение. В этом случае на поврежденную конечность накладывается шина, через пятку вонзается спица, к концу которой подвешивается груз. Через пару дней лечение дополняется боковым натяжением с помощью боковых гирь, которые накладываются на мыщелок и голень.

Медикаментозная терапия направлена на облегчение состояния пострадавшего и предотвращение возможных осложнений. По назначению врача применяются следующие группы лекарственных средств:

- Анестетики. Для купирования болевого синдрома.

- Антибиотики. Позволяют предотвратить инфицирование поврежденных тканей при открытых травмах.

- Анальгетики. Используются в качестве сопутствующих препаратов до снижения боли.

- НПВС. Купируют воспалительный процесс.

© WavebreakMicro – stock.adobe.com

Коленный тутор

Это эффективная альтернатива традиционной гипсовой повязке. Коленный тутор обладает целым рядом достоинств:

- надежная фиксация коленного сустава;

- комфортная ходьба;

- корректирующее свойство при деформации конечности;

- снижение нагрузки на ногу и обеспечение спокойного положения.

Этот вид ортеза может использоваться для различных целей:

- фиксации ноги;

- снятия нагрузки;

- корректировки при изменениях формы ноги.

Реабилитация

Период реабилитации может варьироваться у разных людей. При переломе легкой степени человек восстанавливается за 2-3 месяца. После травмы тяжелой степени реабилитация может занять от 10 до 12 месяцев.

С целью ускорения заживления больному назначаются процедуры:

- массаж;

- магнитотерапия;

- УВЧ;

- грязевые аппликации;

- солевые ванны;

- электрофорез;

- ЛФК.

При разработке колена нагрузки следует увеличивать постепенно, чтобы не спровоцировать повторного травмирования.

Рекомендуется заниматься неспешной ходьбой и использовать велотренажер.

Осложнения и последствия

После проведения хирургического вмешательства возможно появление осложнений местного и общего характера.

К числу местных осложнений относятся:

- Инфекционное поражение.

- Нагноение.

При своевременном обращении за медицинской помощью они не представляют угрозы для жизни человека.

Процесс заживления травмы контролируется рентгенографией, которая может спровоцировать:

- бурсит;

- артрит;

- хронический болезненный синдром в коленном суставе;

- тугоподвижность;

- снижение эластичности связочного аппарата;

- атрофию мышц.

Осложнения общего характера могут стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

Врачебное наблюдение и проведение комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий позволяет снизить риск возникновения возможных осложнений и способствует восстановлению функций коленного сустава.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Медицинский эксперт проекта. 30 лет стажа в практической медицине. с 2006 по 2016 – руководитель службы экспертизы качества медицинской помощи и защиты прав и защиты прав застрахованных в СоГАЗ-мед. с 2018 года научный консультант и медицинский эксперт проекта Cross.Expert.

Редакция cross.expert

Источник

Переломы надколенника – нарушение целостности коленной чашечки в результате травматического воздействия. Патология сопровождается припухлостью колена и болью, усиливающейся при сгибании ноги в коленном суставе, ограничением разгибания голени. При повреждениях со смещением ходьба становится невозможной. Диагностика включает рентгенологическое исследование, при необходимости МРТ и пункцию коленного сустава. Переломы надколенника без смещения лечатся путем фиксации гипсовой шиной, при наличии смещения требуется операция.

Общие сведения

Переломы надколенника составляют 1,5% от общего количества переломов. Чаще встречаются у людей среднего и пожилого возраста, обычно являются результатом уличной травмы. Нередко сопровождаются выраженным смещением отломков, обусловленным тягой четырехглавой мышцы бедра. Характеризуются достаточно благоприятным прогнозом. Лечение патологии осуществляют врачи-травматологи.

Причины

Обычно перелом надколенника становится результатом прямой травмы при падении на согнутое колено или ударе коленной чашечкой об острый и твердый предмет. Перелом в результате непрямой травмы возможен при внезапном резком сокращении четырехглавой мышцы бедра. Выделяют смешанный механизм перелома, возникающий при сочетании элементов прямой и непрямой травмы. Перелом надколенника часто сочетается с повреждением бокового сгибательного аппарата – сухожильных волокон четырехглавой мышцы бедра. При разрыве сухожилий отмечается выраженное расхождение отломков надколенника.

Патанатомия

Надколенник – плоская округлая кость, расположенная на передней поверхности коленного сустава. К верхней части надколенника (коленной чашечки) прикрепляются сухожилия всех головок четырехглавой мышцы бедра, к нижней – собственная связка надколенника. С наружной и внутренней стороны кость поддерживается боковыми связками.

Своей гладкой внутренней поверхностью коленная чашечка прилегает к надколенниковой поверхности бедренной кости. Шероховатая наружная поверхность надколенника покрыта сухожильными волокнами. Надколенник защищает колено при травмах и выполняет функцию блока, увеличивающего силу четырехглавой мышцы бедра.

Классификация

Выделяют закрытые и открытые (сообщающиеся с через рану с внешней средой) переломы надколенника. В зависимости от локализации специалисты в сфере травматологии и ортопедии подразделяют переломы надколенника на продольные, поперечные, оскольчатые, краевые. Чаще всего наблюдаются поперечные переломы коленной чашечки, реже – краевые, очень редко – продольные. Все переломы надколенника, за исключением краевых переломов верхушки, являются внутрисуставными.

Симптомы перелома надколенника

Наблюдается выраженная припухлость в области коленного сустава. При ощупывании выявляется резкая болезненность, щель между отломками, гемартроз (кровь в коленном суставе). Иногда определяется патологическая подвижность и хруст (крепитация) костных отломков. Боли резко усиливаются при попытке сгибания колена. Активное разгибание голени невозможно или резко ограничено. При переломе без смещения пациент сохраняет способность ходить, однако ходьба сопровождается выраженными болевыми ощущениями. Перелом надколенника со смещением исключает ходьбу, поднятие выпрямленной конечности и активные движения в суставе.

Диагностика

Диагноз перелома надколенника устанавливается в ходе консультации травматолога на основании характерной клинической картины и данных рентгенографического исследования. Дополнительно проводится МРТ коленного сустава. Гемартроз подтверждает диагностическая пункция сустава. Перелом надколенника дифференцируют от разрыва собственной связки надколенника, разрыва сухожилия четырехглавой мышцы, травматического артрита и препателлярного бурсита. Во всех указанных случаях отсутствует щель между отломками, выявляется баллотирование коленной чашечки, надколенник смещается полностью.

В отдельных случаях перелом надколенника приходится дифференцировать с аномалией развития коленной чашечки – разделенным надколенником (patella partita). В отличие от перелома надколенника при patella partita в анамнезе отсутствует травма, нет резких болей, щель между костными фрагментами ровная, закругленная. Patella partita, как правило, выявляется с двух сторон.

Рентгенография коленного сустава. Перелом надколенника с выраженным диастазом отломков.

Лечение перелома надколенника

При повреждении без смещения или со смещением не более, чем на 0,5 см, показано консервативное лечение – фиксация конечности задней гипсовой шиной на срок 2-3 недели. Пациенту разрешают ходить на костылях. После снятия шины назначают лечебную физкультуру, массаж и физиолечение: УВЧ, электрофорез, магнитолазеротерапия и др. Трудоспособность восстанавливается через 1,5-2 месяца.

Перелом надколенника со смещением отломков более, чем на 0,5 см является показанием к операции. Могут применяться различные методики с использованием шва мягких тканей, костного шва и мышечно-сухожильной пластики. Самый популярный метод – операция Берже-Шультце (сближение отломков с последующим прошиванием мягких тканей вокруг надколенника). Срок иммобилизации в послеоперационном периоде составляет 1 месяц. После снятия гипсовой шины назначают массаж, физиопроцедуры и лечебную гимнастику.

При многооскольчатых переломах в некоторых случаях (наличие мелких отломков, невозможность восстановления надколенника) применяют иссекающие операции – удаление костных фрагментов или всего надколенника. Если есть возможность сохранить коленную чашечку, иссекающие операции проводить не рекомендуется.

Прогноз и профилактика

Прогноз обычно благоприятный, функции конечности полностью восстанавливаются. Сроки нетрудоспособности зависят от тяжести повреждения и колеблются от 2 месяцев при неосложненных переломах надколенника до 3 месяцев при переломах с повреждением сухожилия четырехглавой мышцы бедра. Профилактика предусматривает проведение мероприятий по предупреждению уличного травматизма, особенно – в зимнее время года.

Источник

Классификация переломов области коленного сустава

По мере изучения механизма травмы при различных видах переломов области коленного сустава, накопления знания и опыта в клинике, диагностике и лечении таких повреждений рядом отечественных и зарубежных авторов были предложены различные классификации переломов, построенные на основании определенных анатомических и клинических признаков. Каждая классификация отвечала поставленным требованиям и соответствовала своему современному уровню развития травматологии. При этом, каждая классификация обобщала накопленные знания и опыт и определяла основные направления в лечении.

Одним из первых в нашей стране Е.А. Бок (1927) на основании экспериментальных данных и клинических наблюдений представил классификацию внутрисуставных переломов мыщелков большеберцовой кости. В классификации выделены следующие типы переломов:

1) перелом занимает только суставную часть мыщелка;

2) переломы наружного или внутреннего мыщелка большеберцовой кости, сопровождающиеся переломом межмыщелкового возвышения;

3) компрессионные переломы наружного или внутреннего мыщелка;

4) переломы обоих мыщелков типа Т-образных, а также оскольчатые. Необходимо отметить, что классификация Е.А. Бока дает представление о локализации и характере только переломов мыщелков большеберцовой кости. Кроме того, в ней не нашли отражение переломы дистального суставного конца бедра.

Б.И. Шкуров (1940) приводит классификацию с учетом состояния конгруэнтности суставных поверхностей большеберцовой кости: переломы без нарушения конгруэнтности суставных поверхностей большеберцовой кости; переломы с нарушением конгруэнтности суставных поверхностей большеберцовой кости.

И.Г. Кочергин (1941) на основании локализации переломов костей, составляющих коленный сустав, приводит следующую классификацию:

1) изолированные переломы наружного или внутреннего мыщелка бедренной кости;

2) многооскольчатые и Т-, Y-образные переломы бедра;

3) изолированные переломы наружного или внутреннего мыщелков большеберцовой кости;

4) многооскольчатые переломы;

5) переломы в области межмыщелкового возвышения.

А.В. Каплан (1956) приводит клиническую классификацию переломов мыщелков бедренной и большеберцовой костей:

Переломы мыщелков бедренной кости:

1) переломы внутреннего мыщелка;

2) переломы наружного мыщелка;

3) переломы обоих мыщелков.

Переломы мыщелков большеберцовой кости:

1) переломы внутреннего мыщелка;

2) переломы наружного мыщелка;

3) переломы обоих мыщелков.

В.С. Балакина (1958) приводит клинико-анатомическую классификацию переломов мыщелков большеберцовой и бедренной костей; в данной классификации выделены следующие виды и типы переломов:

Переломы мыщелков большеберцовой кости:

1) изолированные переломы одного из мыщелков большеберцовой кости;

2) переломы обоих мыщелков типа оскольчатых Т- или Y-образных;

3) переломы обоих мыщелков или одного из них, сопровождающиеся подвывихом или полным вывихом.

При всех типах переломов мыщелков выделяются переломы без смещения отломков, со смещением отломков, а также компрессионные переломы.

Переломы мыщелков бедренной кости:

1) изолированные переломы одного из мыщелков бедренной кости;

2) переломы обоих мыщелков типа оскольчатых Т- или Y-образных.

Здесь также выделяются переломы без смещения и со смещением отломков.

Н.П. Новаченко (1968) приводит простую очень удобную в клиническом аспекте классификацию переломов мыщелков большеберцовой кости:

1) переломы мыщелков без нарушения конгруэнтности суставных поверхностей (трещины и незначительные вдавливания суставной поверхности, краевые переломы суставной поверхности без смещения, переломы без смещения или с незначительным смещением суставных поверхностей);

2) переломы мыщелков от раскалывания или вдавливания с нарушением конгруэнтности суставных поверхностей костей.

а) переломы одного из мыщелков со смещением;

б) компрессионные переломы мыщелков;

в) переломы обоих мыщелков T- V-образные и оскольчатые со смещением;

г) переломы одного или обоих мыщелков с подвывихом голени.

Наиболее полной и имеющей большое практическое значение в настоящее время является классификация типов переломов М.Е. Мюллера, М. Альговера, Р. Шнайдера, К. Вилингера (1996). Переломы в ней подразделяются в зависимости от уровня, локализации, характера повреждения и степени смещения фрагментов костей. В данной классификации применительно к переломам области коленного сустава выделяются два сегмента:

1) «бедро, дистальный сегмент»,

2) «большеберцовая – малоберцовая кости, проксимальный сегмент».

Раздел «бедро, дистальный сегмент» включает следующие типы переломов:

1) околосуставные (или надмыщелковые) переломы бедренной кости: околосуставные переломы простые (А1), околосуставные переломы с наличием метафизарного клина (А2), околосуставные переломы сложные или оскольчатые (А3);

2) неполные внутрисуставные переломы: неполные внутрисуставные переломы латерального мыщелка (сагиттальные) (В1), неполные внутрисуставные переломы медиального мыщелка (сагиттальные) (В2), неполные внутрисуставные переломы фронтальные (В3);

3) полные внутрисуставные переломы: полные внутрисуставные переломы (суставные простые, метафизарные простые) (С1), полные внутрисуставные переломы (суставные простые, метафизарные оскольчатые) (С2), полные внутрисуставные переломы оскольчатые (С3).

Раздел «большеберцовая-малоберцовая кости, проксимальный сегмент» включает следующие типы переломов:

1) околосуставные переломы: околосуставные переломы, отрывные (А1), околосуставные переломы, метафизарные простые (А2), околосуставные переломы, метафизарные оскольчатые (А3);

2) неполные внутрисуставные переломы: неполные внутрисуставные переломы, чистое раскалывание (В1), неполные внутрисуставные переломы, чистое вдавливание (В2), неполные внутрисуставные переломы раскалывание с вдавливанием (В3);

3) полные внутрисуставные переломы: полные внутрисуставные переломы, суставные простые, метафизарные простые (С1), полные внутрисуставные переломы, суставные простые, метафизарные оскольчатые (С2), полные внутрисуставные переломы оскольчатые (С3).

Приведенная международная классификация переломов области коленного сустава, несмотря на сложность, имеет несомненное большое клиническое значение, и вызывает интерес в плане выбора метода лечения, способа репозиции и фиксации, а также прогнозирования исходов лечения.

Клиническая классификация переломов области коленного сустава

Нами разработана и применяется в клинике рабочая классификация видов и типов переломов области коленного сустава, основанная на особенностях анатомии и биомеханики, а также механизма травмы в каждом случае повреждения. Предлагаемая классификация учитывает особенности и характер повреждения суставных поверхностей костей, составляющих коленный сустав. Классификация проста, удобна при применении, не противоречит Международной классификации переломов. В рабочей классификации обобщен более, чем 40-летний опыт лечения переломов коленного сустава. В ней также выделены два сегмента конечности: дистальный суставной конец бедренной кости и проксимальный суставной конец большеберцовой кости. Каждый из сегментов разделен на две группы – внесуставные и внутрисуставные переломы. Внутри каждой из групп выделены отдельные типы повреждений.

Переломы дистального суставного отдела бедренной кости.

Внесуставные переломы:

• Переломы дистального метафиза или метадиафиза простые.

• Переломы дистального метафиза или метадиафиза оскольчатые.

Внутрисуставные переломы:

• Переломы внутреннего мыщелка.

• Переломы наружного мыщелка.

• Переломы обоих мыщелков (T-, V-, Y- образные).

• Многооскольчатые переломы дистального эпиметафиза.

• Переломы дистального эпиметадиафиза бедренной кости.

Переломы проксимального суставного конца большебеоцовой кости.

Внесуставные переломы:

• Переломы проксимального метафиза или метадиафиза простые (с переломом или без перелома малоберцовой кости).

• Переломы проксимального метафиза или метадиафиза оскольчатые (с переломом или без перелома малоберцовой кости).

Внутрисуставные переломы:

• Переломы внутреннего мыщелка:

Простые от раскалывания

Простые от вдавливания – импрессионно-компрессионные

Импрессионно-компрессионные оскольчатые

• Переломы наружного мыщелка:

Простые от раскалывания

Простые от вдавливания – импрессионно-компрессионные

Импрессионно-компрессионные оскольчатые

• Переломы обоих мыщелков T- ,V-,Y-образные

• Многооскольчатые импрессионно-компрессионные переломы проксимального эпиметафиза

• Переломы проксимального эпиметадиафиза большеберцовой кости.

Предлагаемая рабочая клинико-анатомическая классификация переломов дистального суставного отдела бедренной и проксимального суставного конца большеберцовой костей определяет тактику и выбор наиболее оптимального метода лечения различных видов и типов повреждений коленного сустава.

Прежде, чем приступить к изложению различных методов оперативного лечения переломов области коленного сустава, считаем необходимым осветить некоторые вопросы анестезиологического обеспечения операций на области коленного сустава.

Источник