Переломы и операции над

Зачастую операция при переломе – оптимальный вид лечения. Ведь консервативными методами можно обойтись не всегда, и приходится прибегать к радикальной терапии. О целях хирургического вмешательства, его видах, показаниях и противопоказаниях, особенностях реабилитации после них и возможных осложнениях описано в данной статье.

При сложных повреждениях костных тканей оперативное вмешательство – оптимальный вариант.

Определение, суть и цели оперативного вмешательства при переломах

Оперативные методы лечения переломов костей в большинстве случаев предполагают применение остеосинтеза. Это хирургическое вмешательство, в результате которого соединяются и фиксируются костные отломки, образовавшиеся после повреждения.

Операция позволяет создать максимально благоприятные условия для правильного и быстрого срастания тканей.

Для фиксации используются различные конструкции:

- аппарат Илизарова;

- различные пластины;

- фиксирующие комплексы, содержащие шурупы, спицы, болты и др.

Все они изготавливаются из специальных неокисляющихся в организме металлов. Какая именно конструкция будет выбрана, зависит от конкретной ситуации – вида перелома, его тяжести, локализации. В случаях, когда можно добиться удачного сращения без оперативного вмешательства, речь идет о закрытой иммобилизации, предполагающей использование гипса (или лангеты) и предусматривающей длительную неподвижность.

При открытой форме иммобилизация занимает гораздо меньше времени. Гипсовая повязка в этом случае не нужна. Обычно уже спустя несколько суток после хирургического вмешательства человек может начинать понемногу двигаться.

Области применения радикального лечения

Лечение перелома после операции применяется при различных, с точки зрения локализации, травмах.

Чаще всего остеосинтез практикуется, если пострадали:

- кисть;

- локтевой сустав;

- плечо;

- надплечье;

- предплечье;

- тазобедренный сустав;

- бедро;

- голень;

- голеностопный сустав;

- стопа.

Отдельно следует выделить оперативное лечение чрезвертельных переломов бедра, которые являются сложными и часто чреваты инвалидностью. Радикальное вмешательство позволяет пациенту быстрее восстановиться и вернуться к обычной жизни, сохранив нормальную двигательную активность.

Что касается челюстно-лицевой хирургии, то остеосинтез проводится в основном при повреждениях нижней челюсти, костных тканей черепа. Операция при переломе глазницы в большинстве случаев не требуется – обходятся консервативным лечением. Хотя методик хирургического вмешательства существует много. Все они предполагают проведение операций в большинстве случаев посредством небольших надрезов, не оставляющих заметных шрамов.

Разновидности остеосинтеза

Существует несколько классификаций остеосинтеза. Одна из них учитывает сроки проведения операции при переломе.

С этой точки зрения хирургическое вмешательство может быть:

- Срочным, когда операция проводится в день перелома для обеспечения максимального результата.

- Отсроченным, если делается при неправильно сросшихся костях и отломках.

Также остеосинтез бывает:

- Наружным, когда в ходе операции участки, подвергшиеся перелому, не обнажаются. В роли фиксирующих элементов выступают спицы, которые проводятся через поврежденные костные ткани. Данный вид считается более простым. Обычно проводится при травмах трубчатых костей. Двигаться после операции пациент способен уже на следующие сутки.

- Погружным, когда в ходе операции происходит внедрение фиксатора непосредственно в травмированную область. Данный вид имеет три подтипа: внутри- или накостный. Чрескостный чаще всего применяется при осложненных переломах. Он предполагает использование специальных аппаратов в качестве фиксаторов, надежно скрепляющих отломки, не сковывающих сустав и не травмирующих расположенные рядом мягкие ткани.

Вид оперативного вмешательства подбирается после обследования. Врач ставит диагноз и в зависимости от сложности и других особенностей перелома принимается решение в пользу того или иного метода.

Основные показания к операции

Оперативное вмешательство – это всегда стресс для организма. Поэтому по возможности его стараются избегать. Однако бывают случаи, когда без помощи хирурга при переломах не обойтись.

Список основных показаний к операции:

- перелом со смещением такого типа, когда успех закрытой резекции маловероятен;

- травмы шейки бедра, после которых кости срастаются очень долго (особенно у немолодых людей);

- внутрисуставный перелом;

- произошедшее в ходе консервативной терапии смещение;

- неправильно сросшиеся кости (ложный сустав).

Бывает, что операции применяются даже в случаях, когда можно ограничиться консервативным лечением. Такие решения обосновываются нежелательностью длительной реабилитации. Например, если речь идет о спортсменах, военных и людях некоторых других профессий, которым необходимо скорейшее восстановление.

Основные противопоказания

Есть ситуации, при которых радикальное лечение проводить нельзя или крайне нежелательно.

Противопоказания к оперативному лечению переломов:

- артрозы третьей и четвертой степени, при которых дегенеративные процессы уже зашли далеко;

- обостренные артриты;

- инфекции гнойного характера;

- остеопороз на завершающей стадии;

- переломы открытого типа с высоким риском инфицирования тканей;

- патологии кроветворной системы;

- состояние шока;

- кома;

- серьезные дисфункции нервной системы;

- индивидуальная непереносимость анестезии;

- возраст пациента после 80 — 85 лет;

- тяжелые соматические патологии (сердечно-сосудистые, сахарный диабет на поздней стадии и т. д.).

В большинстве перечисленных случаев высока вероятность серьезных осложнений, которые могут нести прямую угрозу жизни. Поэтому врачи стараются ограничиться консервативными методами терапии. Оперативное лечение переломов у детей тоже проводится в крайних случаях.

Исключением являются ситуации, при которых диагностируется оставшееся после консервативной терапии смещение или имеют место сложнейшие травмы с повреждением мягких тканей.

Реабилитационный период

Если безоперационное лечение перелома предполагает длительный период иммобилизации, во время которого происходит процесс сращения костей, то после хирургического вмешательства приступать к реабилитации можно значительно скорее.

Сроки ее зависят от тяжести травмы, возраста пациента, общего состояния организма. Методы определяются лечащим врачом с учетом индивидуальных факторов.

Чаще всего пациентам назначаются:

- физиотерапия (УВЧ, гидротерапия, электрофорез, лечение грязями);

- ЛФК (комплекс упражнения подбирается индивидуально, инструкция по выполнению должна неукоснительно соблюдаться);

- мануальная терапия.

После операции важно придерживаться специальной диеты. Еда должна быть полезной, сытной, но не способствующей увеличению массы тела. Ожирение крайне нежелательно, поскольку поврежденным костям будет сложно выдержать повышенную нагрузку. Пациенту дополнительно выписываются витаминные и минеральные комплексы, БАДы для скорейшего восстановления.

Как правило, сразу после хирургического вмешательства пациент нуждается в медикаментозном лечении. Назначаются анальгетики и негормональные противовоспалительные средства. Они устраняют болевые ощущения, уменьшают отечность и воспаление. Антибиотик после операции необходим для предотвращения инфекционных процессов. Препараты с высоким содержанием витамина Д и кальция будут способствовать скорейшей регенерации тканей.

Реабилитационный период после применения остеосинтеза наружного типа обычно занимает от одного до двух месяцев. При погружном вмешательстве он растягивается до трех — шести месяцев. Нельзя забывать о том, что во многих случаях требуется дополнительная операция по удалению пластин после перелома (или других фиксирующих элементов), а это еще дополнительное время на полное восстановление.

Большинство хирургов считают такую процедуру целесообразной, поскольку наличие в теле инородных предметов может спровоцировать осложнения. Исключением являются тазовые кости, операция на которых может вызвать обильное кровотечение и обширное повреждение мягких тканей.

При отсутствии веских причин для извлечения, металлические элементы у таких пациентов остаются до конца жизни. В остальных случаях фиксаторы чаще всего удаляются. Происходит это примерно через 10 — 12 месяцев после их установки.

Возможные осложнения

Неукоснительное соблюдение всех рекомендаций лечащего специалиста поможет избежать ряда осложнений.

Хирургическое вмешательство при травмах редко сопровождается осложнениями. Температура после операции при переломе считается нормой, если держится не более недели и не увеличивается до слишком высоких показателей (38 — 40 градусов). В других случаях речь может идти о воспалениях, инфицировании и других серьезных осложнениях.

Иногда появляется отек после операции при переломе. Это считается нормой, если припухлость небольшая и сходит через 7 — 10 дней. В противном случае отечность нередко свидетельствует о тромбозе.

Среди других возможных осложнений остеосинтеза:

- отторжение имплантата вследствие непереносимости материала, из которого он изготовлен;

- нагноение;

- ложный сустав;

- внутреннее кровотечение;

- развитие артрита;

- остеомиелит;

- эмболия.

Чтобы не дать развиться негативным процессам, обо всех подозрительных симптомах нужно срочно сообщать лечащему врачу. Принятые вовремя меры помогут выйти из положения с минимальным ущербом для здоровья. Цена операций зависит от сложности травмы, локализации повреждения и многих других факторов. Стоимость варьируется от 35 до 200 тысяч рублей и может быть еще выше.

Однако если рекомендовано хирургическое вмешательство, отказываться не стоит. Операция гарантирует успешное сращение костей и скорейшее возвращение к обычной жизни.

Как проводятся хирургические вмешательства при повреждениях костей, что служит для этого показаниями, каков реабилитационный период и др., можно узнать из видео в этой статье.

Источник

Перелом – это нарушение целостности кости. В зависимости от его характера, образуется либо два отломка, либо два и более осколка. Конечно же, в этом случае кость временно не может выполнять свои функции – обеспечение опоры и движения.

В организме есть механизм, отвечающий за восстановление: костная ткань может срастаться. Но для того чтобы это произошло быстро и правильно, нужно правильно сопоставить и зафиксировать отломки.

Решением этой задачи и занимается врач-травматолог.

В ЦЭЛТ вы можете получить консультацию специалиста-травматолога-ортопеда.

- Первичная консультация – 2 700

- Повторная консультация – 1 800

Записаться на прием

Причины

Для того чтобы кость сломалась, необходимо наличие одной из следующих причин:

- Сильный удар каким-либо предметом. В том месте, где он пришелся, кость может сломаться.

- Падение. Зачастую оно происходит с высоты. Но иногда для того, чтобы что-то сломать, достаточно упасть с высоты собственного роста.

- Сильное сдавление кости. Например, обломками различных обвалившихся массивных конструкций.

- Чрезмерное насильственное движение. Например, часто происходит винтообразный перелом большеберцовой кости при повороте ноги, например, во время катания на коньках.

Симптомы

Для всех видов переломов костей характерны определенные общие симптомы:

- Боль. Во время травмы она сильная, острая, а после становится тупой. Усиление боли при осевой нагрузке.

- Деформация. Если отломки смещаются относительно друг друга, то нога или рука принимает неестественную форму.

- Припухлость. Она начинает нарастать сразу после травмы.

- Подкожное кровоизлияние – гематома. Острые отломки костей повреждают мелкие кровеносные сосуды, и кровь из них изливается под кожу.

- Нарушение функции. Если попросить пострадавшего пошевелить поврежденной ногой или рукой, то это не получится сделать из-за сильной боли, растяжения мышц и повреждения связок.

Наиболее опасны переломы костей черепа, позвонков, ребер, тазовых костей. Они могут приводить к повреждению внутренних органов и нервной системы. Опасность также представляют множественные переломы, они могут привести к шоковому состоянию.

Признаки перелома

Существуют относительные и абсолютные признаки перелома. Среди относительных следующие:

- Гематомы по причине внутреннего кровоизлияния из-за травмы сосудов. В зоне перелома наблюдается отечность и большая гематома, прикосновение к которой вызывает острую боль.

- Режущая и нестерпимая боль в пораженной области. В редких случаях люди теряют сознание от болевого шока.

- Невозможность пошевелить конечностью (полная потеря двигательной функции).

- Отечность мягких тканей свидетельствует о переломе или вывихе.

Абсолютные признаки перелома:

- При открытых переломах отчетливо видны осколки, а при закрытых обнаруживается искривление кости и неестественная позиция (разрыв мягких тканей отсутствует).

- Появление щелчков и хрустов, а также излишней подвижности в пораженной зоне.

- Потеря двигательной функции (человек не может пошевелить конечностью и испытывает острую боль). Часто симптомы напоминают сильный ушиб или вывих, поэтому требуется дифференциальная диагностика.

Виды переломов

Травматические – появляются по причине повреждения костей, что приводит к изменению формы, целостности и структуры. Тяжелые травмы могут появиться вследствие ДТП, падения, ударов в контактных видах единоборств или в профессиональном спорте.

Патологические – возникают из-за нарушения плотности костей. Часто происходят при таких заболеваниях как остеопороз и остеомиелит. В группу риска попадают пожилые люди и дети, так как в их организме часто наблюдается недостаток кальция.

Также происходит разделение на полные и неполные переломы. При полных наблюдается смещение костей и проникновение осколков в мягкие ткани, а при неполных частичное разрушение костной ткани из-за ударов (образуются трещины).

Всего существует 6 видов переломов, которые зависят от направления повреждения кости:

- Винтообразные – происходит проворачивание костей.

- Оскольчатые – это травмы, которые сопровождаются дроблением костей и проникновением осколков в мягкие ткани.

- Поперечные – линия перелома примерно перпендикулярна оси трубчатой кости.

- Клиновидные – кости вдавливаются друг в друга при ударе.

- Продольные – линия перелома примерно параллельна оси трубчатой кости.

- Косые – на снимке виден прямой угол между осью кости и линией перелома.

Открытый перелом

Легко определяется травматологом, поскольку осколки кости отчетливо видны из-за разрыва мягких тканей. Это самая тяжелая степень, потому что в открытую рану быстро проникают инфекции и болезнетворные бактерии. При несвоевременном обращении к врачу может начаться развитие гангрены. Если не начать лечение, то возможен летальный исход.

Закрытый перелом

Характеризуется нарушением целостности кости без разрыва мягких тканей и проникновения инфекции. Часто наблюдается смещение костей, поэтому для точной диагностики специалисты используют рентгенографию. В эту категорию также входят трещины, которые вызывают острую боль и нарушают подвижность конечности. Если не проводить лечение трещины, то возможна деформация костной ткани.

Первая помощь

При подозрении на перелом нужно обеспечить пострадавшему полный покой, обездвиживание, надежную фиксацию области предполагаемого перелома. Например, руку можно уложить в косынку, примотать бинтами или обрывками одежды к туловищу, плотной доске или куску арматуры. Ногу можно прибинтовать к арматуре, к доске, к здоровой ноге.

При подозрении на перелом позвоночника нужно уложить человека на плотный деревянный щит или на любую плотную ровную поверхность. В зависимости от тяжести травмы, нужно немедленно либо отвезти пострадавшего в травмпункт, либо вызвать «Скорую помощь». В многопрофильной клинике ЦЭЛТ лечением переломов занимаются высококвалифицированные врачи-травматологи.

Диагностика

Повреждение костей легко выявляется во время рентгенографии. На рентгеновских снимках хорошо видна трещина или линия перелома. Если возникают сомнения, то проводят компьютерную томографию – исследование, которое помогает еще более точно и детально оценить состояние костей.

Наши врачи

Врач травматолог-ортопед, заведующий службой малоинвазивной травматологии и ортопедии

Стаж 36 лет

Записаться на прием

Врач травматолог-ортопед, доктор медицинских наук, врач высшей категории, профессор

Стаж 44 года

Записаться на прием

Лечение

Лечение зависит от вида и тяжести перелома:

- При трещинах и обычных переломах без смещения накладывают гипсовую лонгету. Срок ее ношения зависит от того, какая кость пострадала, в среднем – 2 – 4 недели.

- При переломах со смещением может быть проведена закрытая репозиция: под местным или общим наркозом врач сопоставляет отломки и сразу накладывает гипсовую лонгету.

- Иногда может быть проведено скелетное вытяжение: через отломок кости проводят спицу, к которой подвешивают груз.

- При сложных переломах со смещением может быть проведена открытая репозиция и остеосинтез: врач делает разрез, сопоставляет отломки и скрепляет их при помощи различных металлических конструкций.

- Иногда показано наложение аппарата Илизарова или аналогичных аппаратов: через прокол кожи и отломки костей проводят спицы, а затем на них собирают металлический аппарат, который обеспечивает правильную конфигурацию кости.

- Другие виды остеосинтеза.

В многопрофильной клинике ЦЭЛТ работают опытные врачи-травматологи и установлено современное оборудование. Наши специалисты применяют наиболее прогрессивные технологии, чтобы обеспечить как можно более полноценное, эффективное и быстрое лечение различных повреждений костей. В нашем травматологическом отделении выполняются сложные хирургические вмешательства.

Услуги ортопедии и травматологии в ЦЭЛТ

Администрация АО “ЦЭЛТ” регулярно обновляет размещенный на сайте клиники прейскурант. Однако во избежание возможных недоразумений, просим вас уточнять стоимость услуг по телефону: +7 (495) 788 33 88

Источник

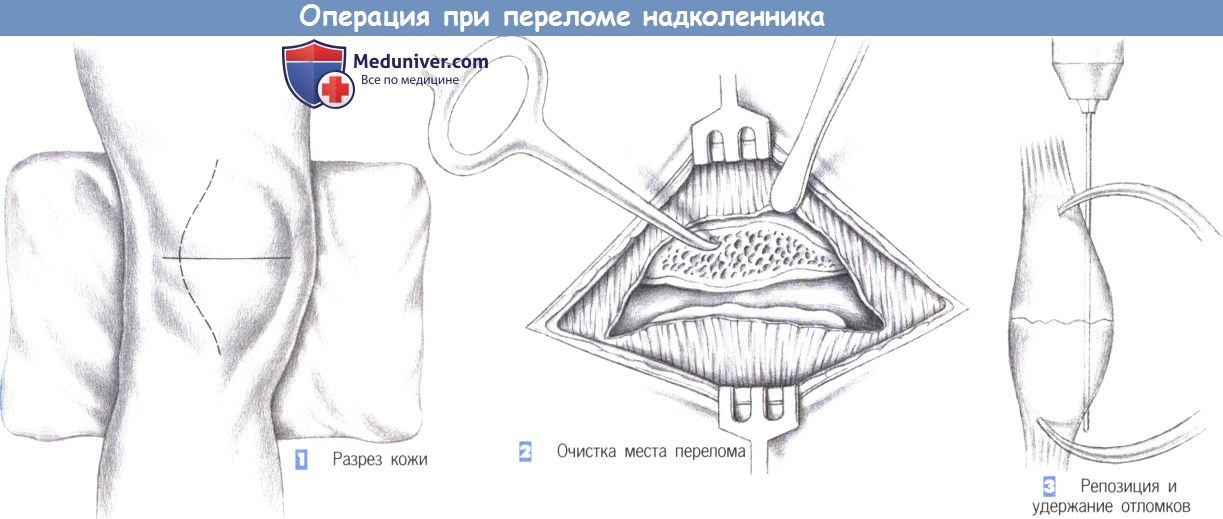

Этапы и техника операции при переломе надколенника

а) Показания для операции при переломе надколенника:

– Абсолютные показания: любой поперечный перелом надколенника со смещением.

– Противопоказания: загрязненная или инфицированная рана. Переломы без смещения (обычно вертикальные). Сильно раздробленные переломы.

– Альтернативная операция: фиксация винтами.

б) Предоперационная подготовка. Подготовка пациента: возможна аспирация суставного выпота при консервативном лечении.

в) Специфические риски, информированное согласие пациента:

– Инфекция

– Несращение

– Послеоперационное кровотечение

– Остеоартроз

– Удаление фиксаторов

г) Обезболивание. Общее обезболивание (интубация), эпидуральная или спинальная анестезия.

д) Положение пациента. Лежа на спине.

е) Доступ. Поперечный разрез, латеральный парапателлярный разрез.

ж) Этапы операции:

– Разрез кожи

– Очистка места перелома

– Репозиция и удержание отломков

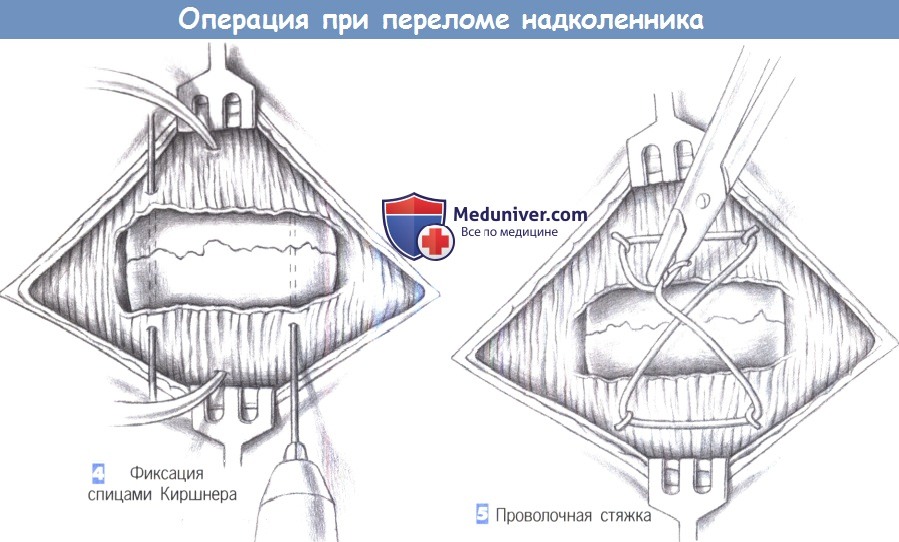

– Фиксация спицами Киршнера

– Проволочная стяжка

– Модификации

з) Анатомические особенности, серьезные риски, оперативные приемы:

– Обязательно восстановите конгруэнтность суставной поверхности надколенника.

– Удалите все нежизнеспособные фрагменты.

– Предпочтительно выполнить дополнительную резекцию поверхности сустава, чем оставить какое-либо несовпадение костных поверхностей.

– Перед репозицией эвакуируйте гематомы путем промывания и осмотрите суставные поверхности на предмет каких-либо вдавлений или трещин.

– Введите спицы Киршнера кпереди от средней линии.

и) Меры при специфических осложнениях:

– При оскольчатых переломах возможно использование нескольких стяжек и фиксация винтами.

– Гнойный артрит: введение проточно-промывного дренажа.

к) Послеоперационный уход после операции при переломе надколенника:

– Медицинский уход: удалите дренаж из сустава на 1-2-й день. Удалите фиксаторы через 1 год.

– Активизация: первоначально без перенесения веса на конечность.

– Физиотерапия: после удаления дренажей, немедленная физиотерапия, возможно использование тренажера для пассивных движений в течение первых 5-7 дней.

– Период нетрудоспособности: около 6 недель.

л) Этапы и техника операции при переломе надколенника:

1. Разрез кожи

2. Очистка места перелома

3. Репозиция и удержание отломков

4. Фиксация спицами Киршнера

5. Проволочная стяжка

6. Модификации

1. Разрез кожи. Классический доступ ведется через латеральный парапателлярный разрез, хотя результаты столь же хороши и при поперечном разрезе. Откидывание медиального кожно-подкожного лоскута с передней поверхности надколенника предоставляет доступ к месту перелома. Открытый коленный сустав тщательно промывается.

Части сухожильного растяжения разгибателя, кровяные сгустки и мелкие свободные фрагменты кости и хряща удаляются щипцами или вымываются из сустава. Периостальное покрытие сдвигается с краев излома на 2 мм для точной адаптации переднего кортикального слоя.

2. Очистка места перелома. После обнажения места перелома проксимальный конец приподнимается маленьким костным крючком, и суставная поверхность дополнительно очищается, а сустав осматривается. Остаточный налет и кровяные сгустки удаляются путем промывания. Весь сустав тщательно очищается.

3. Репозиция и удержание отломков. После репозиции костных фрагментов надколенник захватывается репозиционными щипцами, и его фрагменты плотно сжимаются вместе. Чтобы плотно охватить надколенник, щипцы должны быть наложены как можно дорзальнее.

4. Фиксация спицами Киршнера. Затем через надколенник на расстоянии 2-3 см друг от друга просверливаются проволочные спицы Киршнера толщиной 1,8-2,0 мм. Проволока должна находиться более в передней, чем в задней части надколенника, на 5 мм ниже кортикального слоя. После проведения и выравнивания проволочных спиц репозиция оценивается проведением пальца по суставной поверхности надколенника. В то же время проверяется правильность положения спиц в кости.

5. Проволочная стяжка. Краниальные и каудальные концы спиц сгибаются, чтобы создать безопасный захват для проволочной стяжки. Стяжка формируется из 1,2-1,4-мм проволоки, которая изгибается в виде восьмерки вокруг спиц Киршнера и затягивается путем скручивания концов. Следует соблюдаться осторожность, гарантирующую, что надколенник не был открыт с дорсальной стороны, что достигается правильным размещением проволоки Киршнера.

Проксимальные и дистальные концы проволоки Киршнера погружаются в ткани при помощи молотка и импактора. Дистальные концы необходимо сгибать как можно меньше, чтобы в дальнейшем облегчить их удаление в краниальном направлении. После достижения анатомической репозиции и фиксации перелома вводится внутрисуставной активный дренаж, суставная сумка ушивается, и сухожильные растяжения сопоставляются рассасывающимися швами.

6. Модификации. При оскольчатых и косых переломах требуется модифицированная техника, которая может включать использование циркулярных проволочных серкляжей, поперечных винтов и множественных проволочных серкляжей или спиц Киршнера, введенных на расстоянии друг от друга.

– Также рекомендуем “Этапы и техника остеосинтеза большеберцовой кости штифтом”

Оглавление темы “Техника операций при травме”:

- Техника репозиции шейки бедра динамическим бедренным винтом

- Этапы и техника остеосинтеза диафиза бедра штифтом

- Этапы и техника протезирования головки бедренной кости

- Этапы и техника остеосинтеза диафиза бедра пластиной

- Этапы и техника операции при переломе надколенника

- Этапы и техника остеосинтеза большеберцовой кости штифтом

- Этапы и техника остеосинтеза при переломах костей голени

- Этапы и техника операции при переломе медиальной лодыжки

- Этапы и техника операции при переломе латеральной лодыжки

- Этапы и техника операции при разрыве малоберцовой связки

- Этапы и техника операции при разрыве ахиллова сухожилия

Источник