Переломы длинных трубчатых костей физическая реабилитация

2.1. Переломы

Переломы — это

нарушение анатомической целостности

кости, вызванное механическим воздействием,

с повреждением окружающих тканей и

нарушением функции поврежденного

сегмента тела. Переломы, являющиеся

следствием патологического процесса

в костях (опухоли, остеомиелит, туберкулез),

называют патологическими.

Различают открытые переломы,

сопровождающиеся повреждением кожных

покровов, и закрытые, когда целостность

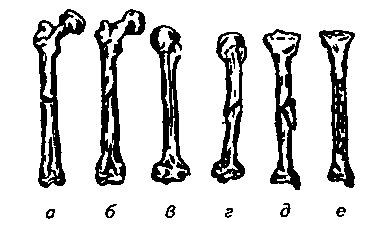

кожи сохранена. В зависимости от

локализаци и переломы трубчатых костей

делят на диафизарные, метафизарные,

эпифизарные и внутрисуставные. По

отношению к оси кости различают

поперечные, косые, продольные,

винтообразные, вколоченные переломы

(рис. 10)

a– поперечный;

б

– косой; в

– продольный; г

– винтообразный; д

– перелом с треугольным осколком (от

сгибания); е

– раздробленный

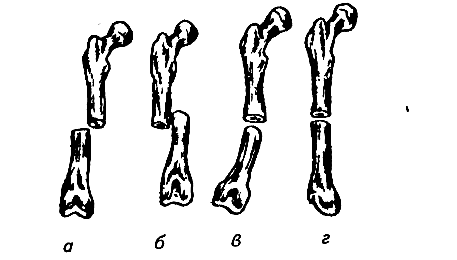

Если кость повреждена

с образованием осколков, то возникают

оскольчатые переломы. При образовании

большого количества мелких осколков

перелом называется раздробленным. Под

влиянием внешней силы и последующей

тяги мышц, большинство переломов

сопровождается смещением отломков. Они

могут смещаться по ширине, длине, под

углом, по периферии (рис. 11). При

незначительной силе травмирующего

агента отломки могут удерживаться

надкостницей и не смещаться —

поднакостичные

переломы. В

костях, имеющих губчатое строение

(позвоночник, пяточная кость, эпифизы

длинных трубчатых костей), при травме

происходит взаимное внедрение сломанных

трабекул и возникает компрессионный

перелом.

Характер смещения

отломков:

а –

по ширине; б

– по длине; в

– под углом; г

– по периферии

При механических

повреждениях в зависимости от их объема

различают изолированные (перелом одной

кости), множественные (несколько костей),

сочетанные переломы (перелом и повреждение

другого какого-либо органа). Так, например,

перелом костей таза часто сочетается

с разрывом мочевого пузыря. Если возникла

травма вследствие действия двух и более

видов повреждающих агентов, то ее

называют комбинированной. Примером

комбинированной травмы может быть

перелом какой-либо кости и отморожение

стопы, т.е. действие механического и

термического факторов.

Диагноз перелома

ставится на основе относительных (боль,

припухлость, деформация, нарушение

функции) и абсолютных (патологическая

подвижность, крепитация) признаков.

Заключение о наличии и характере перелома

получают по рентгенограмме. Лечение

переломов состоит из восстановления

анатомической целостности сломанной

кости и функции поврежденного сегмента.

Решение этих задач достигается: 1) ранним

и точным сопоставлением отломков; 2)

прочной фиксацией ре-тонированных

отломков до полного их срастания; 3)

создания хорошего кровоснабжения

области перелома; 4) современным

функциональным лечением пострадавшего.

Для лечения заболеваний и повреждений

опорно-двигательного аппарата существуют

два основных метода: консервативный

и оперативный.

Несмотря на развитие хирургических

методов лечения в травматологии,

консервативные способы до последнего

времени являются основными. При

консервативном методе лечения выделяют

два основных момента: фиксацию

и вытяжение.

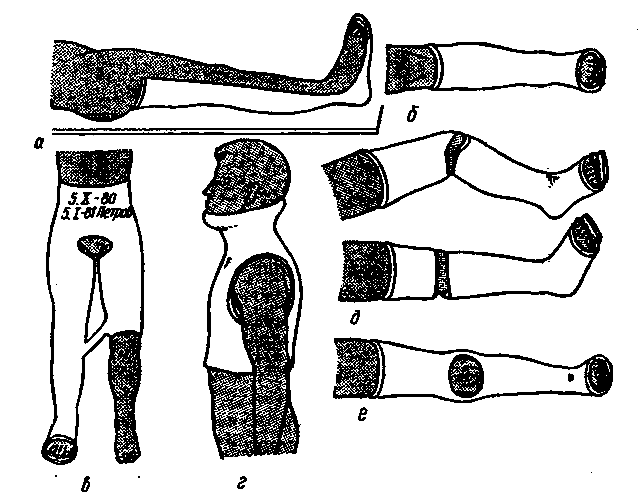

Средствами

фиксации

могут быть гипсовые повязки, различные

шины, аппараты и др. Правильно наложенная

гипсовая повязка хорошо удерживает

сопоставленные отломки и обеспечивает

иммобилизацию поврежденной конечности.

Для достижения неподвижности и покоя

поврежденной конечности гипсовая

повязка фиксирует два или три близлежащих

сустава. Все многообразие гипсовых

повязок (рис. 12) разделяют на гипсовые

лонгеты и циркулярные повязки. Циркулярные

повязки могут быть окончательными и

мостовидными.

а

– гипсовая лонгета; б

– циркулярная гипсовая повязка; в–

кокситная гипсовая повязка (с маркировкой);

г

– гипсовый корсет; д

– редрессирующая

повязка для устранения контрактур; е

– мостовидная повязка

Вытяжение.

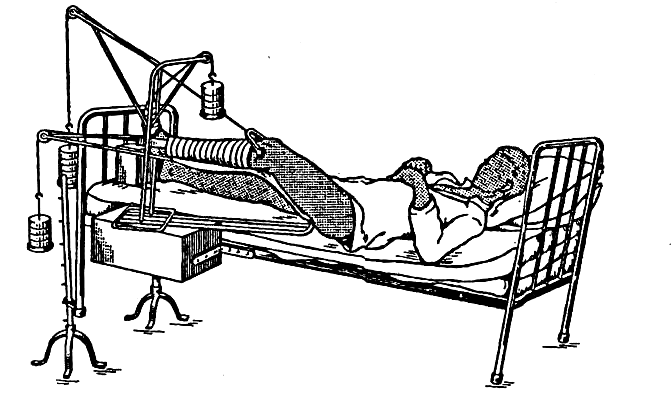

Основными принципами скелетного

вытяжения являются расслабление мышц

поврежденной конечности и постепенность

нагрузки с целью устранения смещения

костных отломков и их иммобилизация

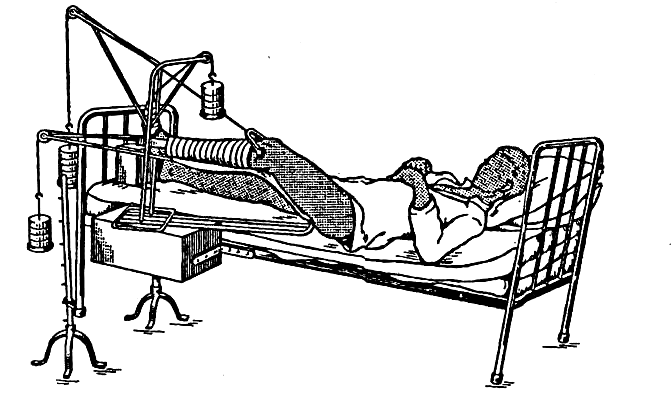

(обездвиживание). Скелетное вытяжение

(рис. 13) используют при лечении переломов

со смещением, косых, винтообразных: и

оскольчатых длинных, трубчатых костей,

некоторых переломов костей таза, верхних

шейных позвонков, костей в области

голеностопного сустава и пяточной

кости. В настоящее время наиболее

распространено вытяжение с помощью

спицы Кирнщера, растягиваемой в

специальной скобе. Спицу проводят через

различные сегменты конечности в

зависимости от показаний. К скобе

прикрепляют с помощью шнура груз,

величину которого рассчитывают по

определенной методике. После снятия

скелетного вытяжения через 20—50 дней в

зависимости от возраста больного,

локализации и характера повреждения

накладывают гипсовую повязку.

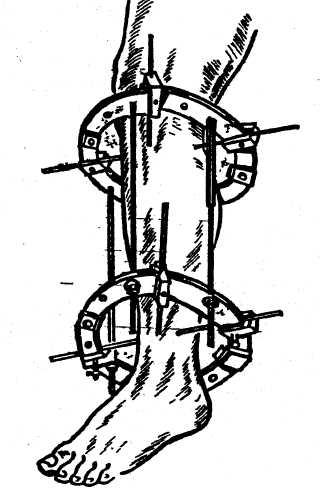

Оперативное лечение

переломов. Остеосинтез — хирургическое

соединение костных отломков различными

способами. Для фиксации костных отломков

применяют стержни, пластинки, шурупы,

болты, проволочные швы, а также различные

компрессионные аппараты (Илизарова и

др.). Хороший лечебный эффект дает

металлоостеосинтез с помощью

компрессионно-дистракционных аппаратов

(рис. 14). Их использование дает возможность

не только сопоставить и прочно фиксировать

отломки, но и при необходимости удлинить

(дистракция) укороченную кость на 20—22

см.

Положение больного

в кровати при лечении перелома диафиза

бедра скелетным вытяжением

Достоинством

хирургического метода лечения является

то, что после фиксации отломков можно

производить движения во всех суставах

поврежденною сегмента тела, что невозможно

делать при гипсовой повязке, которая

обычно захватывает 2—3 сустава.

Компрессионно-дистракционный

аппарат Илизарова

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Реферат на тему:

«Физическая реабилитация при переломах длинных трубчатых костей и костей плечевого пояса»

План

1. Переломы

2. Переломы костей верхнего плечевого пояса

3. Переломы костей нижних конечностей

4. Массаж и физиотерапия длинных трубчатых костей и костей плечевого пояса

1. Переломы

Переломы – это нарушение анатомической целостности кости, вызванное механическим воздействием, с повреждением окружающих тканей и нарушением функции поврежденного сегмента тела. Переломы, являющиеся следствием патологического процесса в костях (опухоли, остеомиелит, туберкулез), называют патологическими. Различают открытые переломы, сопровождающиеся повреждением кожных покровов, и закрытые, когда целостность кожи сохранена. В зависимости от локализации переломы трубчатых костей делят на диафизарные, метафизарные, эпифизарные и внутрисуставные. По отношению к оси кости различают поперечные, косые, продольные, винтообразные, вколоченные переломы.

Если кость повреждена с образованием осколков, то возникают оскольчатые переломы. При образовании большого количества мелких осколков перелом называется раздробленным. Под влиянием внешней силы и последующей тяги мышц, большинство переломов сопровождается смещением отломков. Они могут смещаться по ширине, длине, под углом, по периферии. При незначительной силе травмирующего агентов отломки могут удерживаться надкостницей и не смещаться – поднакостничные переломы. В костях, имеющих губчатое строение (позвоночник, пяточная кость, эпифизы длинных трубчатых костей), при травме происходит взаимное внедрение сломанных трабекул и возникает компрессионный перелом.

При механических повреждениях в зависимости от их объема различают изолированные (перелом одной кости), множественные (несколько костей), сочетанные переломы (перелом и повреждение другого какого-либо органа). Так, например, перелом костей таза часто сочетается с разрывом мочевого пузыря. Если возникла травма вследствие действия двух и более видов повреждающих агентов, то ее называют комбинированной. Примером комбинированной травмы может быть перелом какой-либо кости и отморожение стопы, т.е. действие механического и термического факторов.

Диагноз перелома ставится на основе относительных (боль, припухлость, деформация, нарушение функции) и абсолютных (патологическая подвижность, крепитация) признаков. Заключение о наличии и характере перелома получают по рентгенограмме. Лечение переломов состоит из восстановления анатомической целостности сломанной кости и функции поврежденного сегмента. Решение этих задач достигается: 1) ранним и точным сопоставлением отломков; 2) прочной фиксацией репонированных отломков до полного их срастания; 3) создания хорошего кровоснабжения области перелома; 4) современным функциональным лечением пострадавшего. Для лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата существуют два основных метода: консервативный и оперативный. Несмотря на развитие хирургических методов лечения и травматологии, консервативные способы до последнего времени являются основными. При консервативном методе лечения выделяют два основных момента: фиксацию и вытяжение. Средствами фиксации могут быть гипсовые повязки, различные шины, аппараты и др. правильно наложенная гипсовая повязка хорошо удерживает сопоставленные отломки и обеспечивает иммобилизацию поврежденной конечности. Для достижения неподвижности и покоя поврежденной конечности гипсовая повязка фиксирует два или три близлежащих сустава. Все многообразие гипсовых повязок разделяют на гипсовые лонгеты и циркулярные повязки. Циркулярные повязки могут быть окончатыми и мостовидными.

Вытяжение. Основными принципами скелетного вытяжения являются расслабление мышц поврежденной конечности и постепенность нагрузки с целью устранения смещения костных обломков и их иммобилизация (обездвиживание). Скелетное вытяжение используют при лечении переломов со смещением, косых, винтообразных и оскольчатых длинных, трубчатых костей, некоторых переломов костей таза, верхних шейных позвонков, костей в области голеностопного сустава и пяточной кости. В настоящее время наиболее распространено вытяжение с помощью спицы Киршнера, растягиваемой в специальной скобе. Спицу проводят через различные сегменты конечности в зависимости от показаний. К скобе прикрепляют с помощью шнура груз, величину которого рассчитывают по определенной методике. После снятия скелетного вытяжения через 20 – 50 дней в зависимости от возраста больного, локализации и характера повреждения накладывают гипсовую повязку.

Оперативное лечение переломов. Остеосинтез – хирургическое соединение костных отломков различными способами. Для фиксации костных отломков различными способами. Для фиксации костных отломков применяют стержни, пластинки, шурупы, болты, проволочные швы, а также различные компрессионные аппараты (Илизарова и др.). хороший лечебный эффект дает металлоосинтез с помощью компрессионно-дистракционных аппаратов. Их использование дает возможность не только сопоставить и прочно фиксировать отломки, но и при необходимости удлинить (дистракция) укороченную кость на 20-22см. Достоинством хирургического метода лечения является то, что после фиксации отломков можно производить движения во всех суставах поврежденного сегмента тела, что невозможно делать при гипсовой повязке, которая обычно захватывает 2 – 3 сустава.

Раздел: Медицина, здоровье

Количество знаков с пробелами: 33823

Количество таблиц: 0

Количество изображений: 0

… спицей) и наложением гипсовой повязки. Со второго—третьего дня включают ЛФК, массаж, физиотерапию. Трудоспособность восстанавливается через 1,5—2 месяца. 2.2 Особенности лечебной физкультуры при переломах пальцев кисти Лечебная физическая культура назначается больным с первых же дней иммобилизации. Выполняются упражнения для пальцев, а также в локтевом и плечевом суставах. Упражнения для …

… 0,2 9,4 780х2000х1550 PIEZOSON 100, Richard Wolf, Германия Пьезоэлектрический 1,6 2,3 750х920х1300 Экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение аутокрови в комплексном лечении больных с переломами длинных трубчатых костей (В.И. Кондрашов, А.П. Гончар-Зайкин, Д.С. Дзема) В период 1998 – 1999 г.г. нами было применено экстракорпоральное ультрафиолетовое облучение …

… устраняющий вторичные проявления травматической болезни, направленное на изменение функционального состояния поврежденной конечности. 4. Экспериментальные исследования и педагогические наблюдения позволили разработать методику изометрической гимнастики и осевой нагрузки при переломах костей голени по 4 этапам: 1 этап – до 10 дней после операции; 2 этап – до 20 дней после операции; 3 этап – до 30 …

… : · воздействие «клещей мыщелков» на передний рог при выпрямлении из положения на носках; · прочное волокнистое сплетение медиального мениска с медиальной боковой связкой; · патологические образования — такие, как дискоидный мениск и ганглии; · относительно хорошее состояние кровоснабжения околокапсульной зоны, в то время как свободный край мениска, …

Источник

Главная

Случайная страница

Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать неотразимый комплимент

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Переломы — это нарушение анатомической целостности кости, вызванное механическим воздействием, с повреждением окружающих тканей и нарушением функции поврежденного сегмента тела. Переломы, являющиеся следствием патологического процесса в костях (опухоли, остеомиелит, туберкулез), называют патологическими. Различают открытые переломы, сопровождающиеся повреждением кожных покровов, и закрытые, когда целостность кожи сохранена. В зависимости от локализацин переломы трубчатых костей делят на диафизарыые, метафизарные, эпифизарные и внутрисуставные.

Основным методом лечения больных с переломами диафиза плечевой кости является консервативный. Иммобилизация осуществляется чаще всего гипсовой повязкой, фиксирующей все суставы руки: плечевой, локтевой и лучезапястный. В первый иммобилизационный период в занятия включаются упражнения для здоровых конечностей и туловища, дыхательные упражнения, всевозможные движения пальцами, а также изометрическое напряжение мышц плеча, идеомоторные упражнения с движениями руки во всех суставах и различных плоскостях. Кроме того, в занятия включаются ходьба, упражнения на воспитание осанки. Упражнения выполняются индивидуально, в медленном темпе, количество повторений 6—8 раз, в течение дня занятия ЛГ проводятся 3—4 раза. Продолжительность занятий 15—25 мин.

Массаж и физиопроцедуры также используются активно, как и во второй период, но массаж носит более специализированный характер.

Эпифизарные переломы лучевой кости в типичном месте встречаются довольно часто — 15—20% всех переломов костей верхней конечности. Лечебную гимнастику начинают уже на следующий день после травмы. В иммобилизационный период помимо обще-развивающих и дыхательных упражнений используют активные движения во всех, суставах, свободных от иммобилизации, легкие покачивания травмированной руки для расслабления мышц предплечья. Пронация и супинация противопоказаны, так как они могут вызвать смещение обломков. На занятиях обращают внимание на сгибание и разгибание пальцев кисти, так как при этом переломе может затрудниться работа сухожилий пальцев, используют идеомоторные упражнения и изометрическое напряжение мышц плеча и предплечья, чередуя его с расслаблением.

Переломы ключицы. Иммобилизация продолжается в среднем 3 недели и проводится различными повязками (в том числе и гипсовыми) и специальными шинами. ЛФК назначается со 2—3-го дня после травм. В первый период выполняются разнообразные движения пальцами, сгибание и разгибание в локтевом и лучезапястном суставах, пронация и супинация предплечья, небольшие отведения в плечевом суставе в положении наклона в сторону поврежденной ключицы.

Вначале это упражнение выполняется с посторонней помощью согнутой в локте рукой. В дальнейшем отведение руки увеличивается, но не должно превышать 90° в период иммобилизации. Наряду с этими специальными выполняются и ОРУ.

Во второй период (после снятия иммобилизации) выполняются сгибание, разгибание, отведение и приведение в плечевом суставе с помощью гимнастических палок, продолжается выполнение движений во всех других суставах обеих рух, ног, упражнения для корпуса.

В третий период для полного восстановления амплитуды движений в плечевом суставе и восстановления силы мышц дополнительно вводятся упражнения с сопротивлением (эспандеры) и отягощением (гантели, булава, на тренажерах).

В этих случаях массаж назначают на 2—3-й день после травмы в иммобилнзационном периоде. В зависимости от способа иммобилизации возможности проведения массажа поврежденной ноги различны: при гипсовой повязке массаж проводится выше и ниже ее; при других способах реабилитации, например при вытяжении, область массажа расширяется; при оперативном методе иммобилизации массаж проводится выше операционной раны. Учитывая рефлекторные связи, следует массировать и здоровую конечность. Применяются приемы поглаживания, выжимания и разминания, кроме того, рекомендуется проводить поколачивание или вибрацию в зоне перелома (через гипс). Это делается легко, подушечками одного-двух пальцев 2—3 раза в день по 2—3 мин. Можно использовать и портативный вибрационный аппарат. Вибрационный массаж способствует образованию костной мозоли.

При переломе костей верхней конечности проводят массаж спины в области верхнегрудного и шейно-затылочного отделов, в области выхода корешков справа и слева спинномозговых сегментов Д5-Д1.СЗ-С1. При переломе костей нижней конечности массируют нижнегрудной и пояснично-крестцовый отделы, зоны иннервации Д12-Д11, L5-L1, S3-S1, затем здоровую конечность и сегменты пораженной конечности, свободные от гипсовой повязки. После снятия гипсовой повязки массируют всю конечность, начиная выше места перелома, а затем переходят к поврежденной зоне.

В последующем в реабилитационный комплекс включаются йодобромные, хлор иднатриевые, шалфейные, скипидарные и другие общие ванны.

Date: 2016-01-20; view: 322; Нарушение авторских прав

Источник