Переломы дистального отдела предплечья

Среди переломов дистального отдела предплечья особого внимания заслуживает перелом нижнего конца лучевой кости, который встречается очень часто и составляет 12% всех переломов. Чаще эти переломы встречаются у женщин, главным образом в пожилом возрасте. Перелом возникает при падении больного на вытянутую руку с упором на кисть.

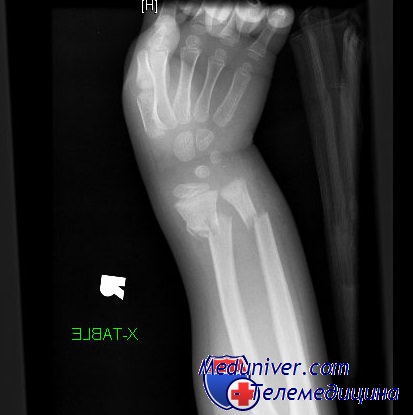

Перелом этот, описанный впервые шотландским врачом Коллесом, настолько типичен и част, что его называют также переломом в типичном (или классическом) месте (рис. 43).

Рис. 43. Перелом лучевой кости в типичном месте со смешением отломков в тыльную сторону и радиальную сторону в сочетании с отрывом шиловидного отростка локтевой кости, а – вид спереди; б – вид сбоку.

Симптомы. Здоровой рукой больной поддерживает предплечье и кисть на стороне повреждения и жалуется на сильные боли, которые возникли после травмы.

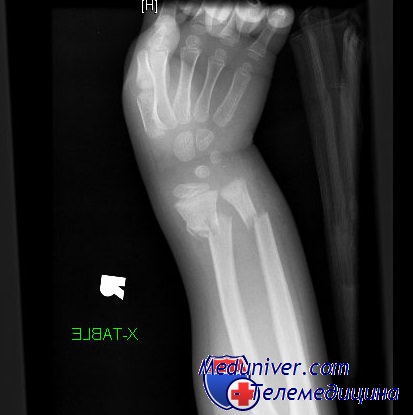

При переломах со смещением при осмотре предплечья сбоку, в профиль, определяется типичная деформация: ось предплечья как бы надломлена и кисть смещена к тылу, получается форма вилки или штыка. При осмотре предплечья определяется локальная болезненность в месте перелома. Часто также удается прощупать выступающие концы отломков: проксимального – на ладонной поверхности, дистального – на тыльной. Движения в лучезапястном суставе ограничены и болезненны. Диагноз уточняется рентгенографией.

При переломах без смещения определяется припухлость и локальная болезненность в дистальном отделе лучевой кости, непосредственно у лучезапястного сустава.

Переломы лучевой кости в типичном месте в 70% случаев сопровождаются переломом шиловидного отростка локтевой кости. Для уточнения деталей перелома необходимо произвести рентгенографию дистального конца предплечья в двух проекциях – прямой и боковой.

Первая помощь. С целью обезболивания подкожно вводят 1 мл 1% раствора морфина. Предплечье фиксируют проволочной шиной от локтевого сустава до головок пястных костей. Руку сгибают в локтевом суставе и подвешивают на косынке.

Лечение. При переломах без смещения на тыльную поверхность предплечья, от локтевого сустава до головок пястных костей, накладывают гипсовую шину, которая фиксируется марлевыми бинтами. Кисти придается среднее положение между тыльным и ладонным сгибанием. Движения в пальцах начинают с 1-го дня, в локтевом суставе – на 2-3-й день. Срок фиксации – 3 нед. Трудоспособность восстанавливается к 1-му месяцу после травмы. При переломах со смещением производят сопоставление отломков. В место перелома вводят 15-20 мл 2% раствора новокаина. Вправление можно производить ручным способом или на растягивающих аппаратах Соколовского, Эдельштейна, Ланда, на столе Каплана и др.

При вправлении необходимо устранить смещение дистального отломка к тылу и в радиальную сторону. Прежде всего устраняют боковое смещение. При ручном вправлении один из помощников осуществляет тягу одной рукой за большой палец, а другой за I, II, III, IV и V пальцы. Противотяга осуществляется вторым помощником, который удерживает за плечо согнутую в локтевом суставе руку. Вытяжение производится при супинированном предплечье. Предварительно определив пальпацией и на рентгенограмме дистальный отломок лучевой кости, хирург, не прекращая вытяжения одной руки с локтевой стороны, а другой – с лучевой, сдавливает дистальный отдел предплечья. После того как устранено боковое смещение, устраняют смещение отломка к тылу.

Для этого хирург охватывает предплечье кистями обеих рук таким образом, что большие пальцы устанавливаются на дистальном отломке луча с тыльной стороны, а остальные пальцы упираются в конец проксимального отломка с ладонной стороны. Надавливая большими пальцами на периферический отломок, хирург сдвигает его кпереди, а остальными пальцами обеих рук смещает к тылу проксимальный отломок, сгибая в это время кисть в ладонную сторону. В таком положении ладонного сгибания и некоторого ульнарного отведения кисти производится фиксация предплечья тыльной гипсовой шиной, наложенной от локтевого сустава до пястно-фаланговых сочленений.

В момент наложения гипсовой шины может произойти смещение отломков. Для предупреждения смещения после вправления накладывают ватно-марлевые пелоты на дистальный отломок с тыльной стороны, а на проксимальный – с ладонной и фиксируют эти пелоты турами бинта. Пелоты укладывают на кожу предплечья, предварительно смазанную в этом месте клеолом. После вправления производят рентгенографию. При неудовлетворительном стоянии отломков необходимо произвести повторное вправление. С I-го дня после фиксации предплечья назначают движения в пальцах кисти, а на 2-3-и сутки в локтевом и плечевом суставах. Срок фиксации – 3 нед, после чего больным проводят массаж предплечья, разработку движений в лучезапястном суставе на фоне ежедневных теплых водяных ванн. Срок восстановления трудоспособности – 5-7 нед.

Переломы лучевой кости в типичном месте часто (9-18%) сопровождаются травмой периферической нервной системы. Отмечено два вида синдромов поражения периферической нервной системы (К. Д. Логачев, И. Ф. Тютюнник): а) синдром так называемых рефлекторно-вегетативных расстройств и б) синдром травматического неврита стволов срединного и локтевого нервов с нарушением их проводимости. При рефлекторно-вегетативном, синдроме развивается ряд патологических симптомов не только вблизи, но и на значительном отдалении от места повреждения в виде нарушения функций вегетативной нервной системы, причем эти симптомы не имеют преимущественной локализации в зоне какого-либо определенного нерва, а диффузно распространяются на всю конечность, являясь выражением рефлекторного нарушения иннервации различных тканей. Рефлекторно-вегетативный синдром развивается постепенно и бывает выражен спустя 3-4 нед после перелома, когда отломки кости уже срастаются и иммобилизация гипсовой шиной прекращается. При этом появляются болевые ощущения, выраженные иногда в сильной форме, парестезии, расстройства кожной чувствительности, вазомоторно-трофические секреторные нарушения в виде отеков багрово-синюшной окраски кожи кисти, рефлекторные парезы, контрактуры. При рентгенографии определяется резкий пятнистый остеопороз костей. Кроме того, у больных могут возникать невротические реакции с тенденцией к фиксации патологических симптомов.

Считается установленным, что причиной развития рефлекторно-вегетативного синдрома является травма чувствительных нервных элементов в дистальном отделе предплечья с последующим их раздражением (Г. И. Турнер, С. Н. Давиденков, К. Ю. Созон-Ярошевич). Специальными исследованиями (Е. А. Тыщук) установлено, что при переломе лучевой кости в типичном месте всегда повреждаются многочисленные чувствительные глубокие нервные веточки локтевого, срединного, тыльного межкостного нервов, сумочно-связочный аппарат лучезапястного сустава и другие мягкие ткани. Травма этих нервов, особенно вегетативных, приводит к образованию периферического очага раздражения, который служит «пусковым механизмом» в развитии патологического рефлекса. Поток болевых импульсов, возникающий в очаге раздражения, по афферентным путям воздействует не только на вегетативные центры спинного мозга и клеточные структуры пограничного ствола, но и достигает клеток подкорковых ганглиев и коры головного мезга.

Клиническая картина поражения локтевого и срединного нервов обычно сочетается с картиной рефлекторно-вегетативного синдрома. Лечение рефлекторно-вегетативного синдрома предусматривает воздействие на очаг раздражения и на перерыв патологической рефлекторной дуги.

При симпаталгиях хороший эффект оказывают местное введение новокаина в область шиловидного отростка локтевой кости и в область тыла эпифиза лучевой кости на границе его с суставной щелью 0,5% раствора по 5 мл, 3-4 блокады через 2-3 дня. Болеутоляющий эффект при симпаталгиях дает также ультрафиолетовое облучение кожи паравертебральной области грудного отдела на стороне перелома эритемными дозами до 6 биодоз. Успокаивающее и обезболивающее действие оказывают водяные ванны температуры 37-38° для рук, а также суховоздушные ванны. Если симпаталгия сочетается с рефлекторной контрактурой, необходимо наряду с местной новокаиновой блокадой производить новокаиновую блокаду звездчатого узла на стороне перелома (4-5 блокад через 2-3 дня).

Наряду с указанными методами лечения предложены и другие: спирто-новокаиновая блокада тыльного межкостного нерва (Г. И. Турнер), невротомия тыльного межкостного нерва (С. А. Новотельнов), введение анестезирующих веществ кокаиновой группы ионофорезом по А. П. Парфенову, а также внутрикостные новокаиновые блокады (И. Л. Крупко, С. И. Кравченко).

В комплексе лечения больных с рефлекторно-вегетативным синдромом большое место отводится лечебной гимнастике, массажу, а также приему обезболивающих медикаментозных средств.

Источник

Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение

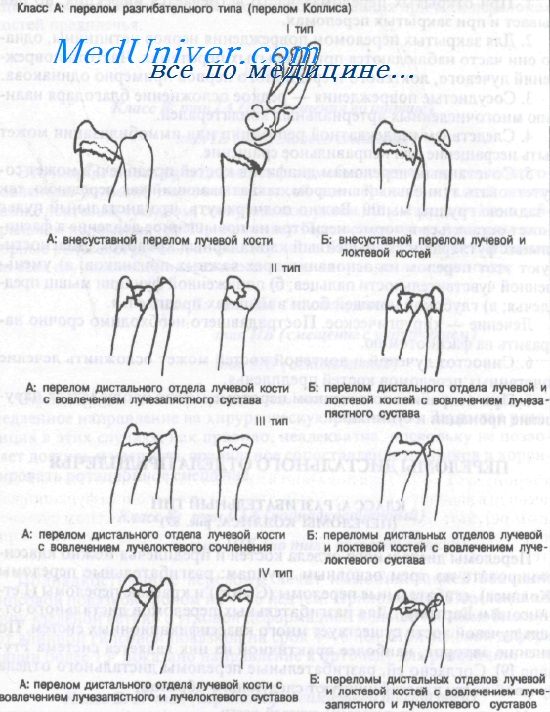

Переломы дистального отдела костей и предплечья можно классифицировать по трем основным группам: разгибательные переломы (Коллиса), сгибательные переломы (Смита) и краевые переломы (Гетчинсона и Бартона). Для разгибательных переломов дистального отдела лучевой кости существует много классификационных систем. По мнению авторов, наиболее практичной из них является система Frynann. Согласно ей, разгибательные переломы дистального отдела лучевой кости классифицируют следующим образом:

тип IA: внесуставные переломы лучевой кости

тип IБ: внесуставные переломы лучевой и локтевой костей

тип IIА: перелом дистального отдела лучевой кости с вовлечением лучезапястно-го сустава

тип IIБ: переломы дистального отдела обеих костей предплечья с вовлечением лучезапястного сустава

тип IIIA: перелом дистального отдела лучевой кости с вовлечением лучелоктево-го сустава

тип IIIБ: переломы дистального отдела обеих костей предплечья с вовлечением лучелоктевого сустава

тип IVA: перелом дистального отдела лучевой кости с вовлечением лучезапястного и лучелоктевого суставов

тип IVB: переломы дистального отдела обеих костей предплечья с вовлечением лучезапястного сустава и лучелоктевого суставов

Приблизительно 60% разгибательных переломов дистального отдела лучевой кости сопутствуют переломы шиловидного отростка локтевой кости (тип Б), и 60% переломов шиловидного отростка локтевой кости связано с переломами шейки локтевой кости.

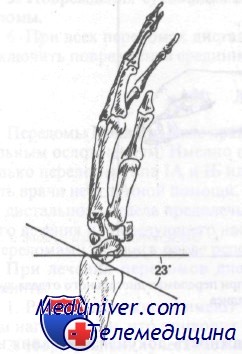

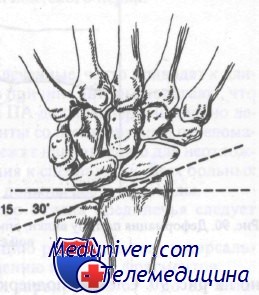

Лучезапястный сустав в норме имеет угол, открытый в ладонную сторону, от 1 до 23°. Переломы с угловым смещением в ладонную сторону обычно заживают с хорошим функциональным результатом, в то время как перелому в лучезапястном суставе с образованием угла в дорсальную сторону будут иметь неудовлетворительный функциональный результат, если не была выполнена адекватная репозиция. На рис. 89 показан нормальный угол локтевой кости, который составляет в области лучезапястного сустава 15-30°. Оценка этого угла важна при лечении переломов дистального отдела предплечья, поскольку неудачная или неполная репозиция с потерей этого угла приведет к нарушению движений кисти в локтевую сторону.

Обследование обычно выявляет боль, припухлость и болезненность при пальпации в области дистального отдела предплечья. В типичных случаях смещенный под углом перелом напоминает вилку, как показано на рисунке. Следует подчеркнуть важность документирования неврологического состояния с особым акцентом на срединный нерв. Боль в локтевом суставе может указывать на вывих или подвывих проксимального лучелоктевого сочленения.

В норме лучезапястный сустав расположен под углом 23 градуса в ладонном направлении, как показано на рисунке (боковая проекция)

В норме лучезапястный сустав расположен под углом 23 градуса в ладонном направлении, как показано на рисунке (боковая проекция)

Для определения стояния костных фрагментов обычно достаточно прямой и боковой проекций. Оценивая эти переломы, врач должен ответить на следующие вопросы:

1. Имеется ли сопутствующий перелом шиловидного отростка локтевой кости (встречается в 60% случаев) или перелом шейки локтевой кости?

2. Вовлечен ли в перелом лучелоктевой сустав?

3. Вовлечен ли в перелом лучезапястный сустав?

Следует провести оценку боковой рентгенограммы, чтобы исключить подвывих в дистальном лучелоктевом суставе. Кроме того, надлежит оценить лучезапястный и лучелоктевой углы перед репозицией, чтобы убедиться в полном восстановлении функции.

Деформация по типу вилки, описанная при переломах дистального отдела лучевой кости Коллиса

Деформация по типу вилки, описанная при переломах дистального отдела лучевой кости Коллиса

Сопутствующие повреждения разгибательным переломам костей предплечья Коллиса

Разгибательным переломам дистального отдела лучевой кости часто сопутствуют несколько значительных повреждений.

1. Переломами шиловидного отростка локтевой кости сопровождаются 60% разгибательных переломов дистального отдела лучевой кости.

2. Иногда разгибательному перелому лучевой кости сопутствует перелом шейки локтевой кости.

3. Этим переломам часто сопутствуют переломы костей запястья.

4. Разгибательному перелому дистального отдела лучевой кости может сопутствовать подвывих в дистальном лучелоктевом суставе.

5. Повреждения сухожилия сгибателя могут сопровождать эти переломы.

6. При всех переломах дистального отдела предплечья необходимо исключить повреждения срединного или локтевого нерва.

В норме угол, образованный локтевой костью и лучезапястным суставом, равен 15-30 градусам

В норме угол, образованный локтевой костью и лучезапястным суставом, равен 15-30 градусам

Лечение разгибательных переломов костей предплечья Коллиса

Переломы Коллиса, даже правильно леченные, часто приводят к длительным осложнениям. Именно по этой причине авторы полагают, что только переломы типа IA и IБ или типа IIА должны первоначально лечить врачи неотложной помощи. Пациенты со всеми другими переломами дистального отдела предплечья подлежат направлению для неотложного лечения и последующего наблюдения к специалисту. Всех больных с переломами Коллиса после репозиции должны вести ортопеды.

При лечении переломов дистального отдела предплечья следует помнить:

1. Разгибатели кисти имеют тенденцию развивать тягу в дорсальном направлении, что приводит к смещению костных фрагментов.

2. Нормальный лучезапястный угол варьируется от 1 до 23° в ладонном направлении. Угол в дорсальную сторону приемлем.

3. Нормальный лучелоктевой угол равен 15-30°. Этот угол легко достичь при репозиции, но нелегко удержать в фазе консолидации, если только он не сопоставлен должным образом.

Если больного невозможно срочно направить к ортопеду, можно выполнить репозицию следующим способом:

1. Оптимальный метод анестезии – регионарная блокада. Менее эффективно, но приемлемо, отсасывание гематомы из области перелома с инъекцией 5-10 мл лидокаина (ксилокаин).

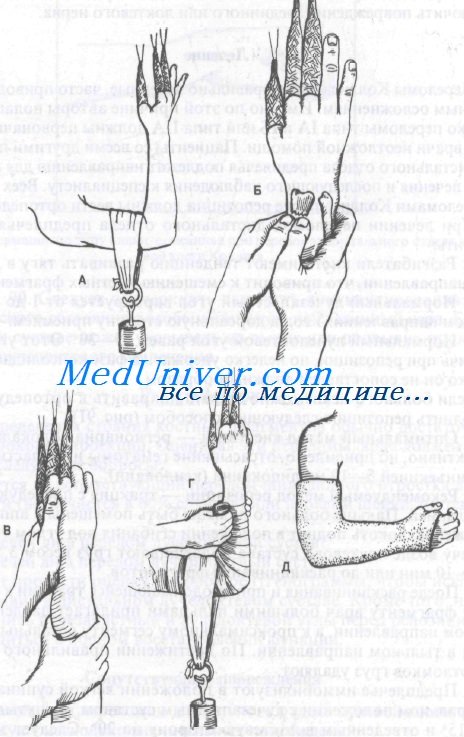

2. Рекомендуемый метод репозиции – тракция с последующей манипуляцией. Пальцы больного должны быть помещены в аппарат для вытяжения, локоть поднят в положении сгибания под углом 90°. Затем к плечу возле локтевого сустава подвешивают груз весом 3,5-4,5 кг на 5-10 мин или до расклинивания фрагментов.

3. После расклинивания и при продолжающейся тракции к дистальному фрагменту врач большими пальцами прилагает давление в ладонном направлении, а к проксимальному сегменту остальными пальцами в тыльном направлении. По достижении правильного положения отломков груз удаляют.

Репозиция перелома Коллиса

Репозиция перелома Коллиса

4. Предплечье иммобилизуют в положении легкой супинации или нейтральном положении с лучезапястным суставом, согнутым под углом 15° и отведенным в локтевую сторону на 20°. Следует заметить, что многие хирурги-ортопеды предпочитают проводить иммобилизацию в положении пронации. О положении предплечья в гипсовой повязке единого мнения нет; перед лечением рекомендуется консультация ортопеда, который будет вести больного.

5. Предплечье следует обернуть одним слоем мягкой ткани, поверх которой накладывают большие переднюю и заднюю лонгеты. Укороченные лонгеты можно использовать при вколоченных переломах, где репозиции не требуется, или при переломе у пожилого больного, который не будет заниматься физическими упражнениями для конечности.

6. Для контроля правильности положения отломков после репозиции делают снимки и документируют функцию срединного нерва.

7. После репозиции руку следует оставить поднятой на 72 ч, чтобы не допустить развития отека. Немедленно нужно начинать движения пальцами и плечевого сустава. Для документирования правильности стояния отломков на третий день и через 2 нед после травмы необходимо сделать снимки. Переломы без смещения должны быть иммобилизованы в течение 4-6 нед, в то время как переломы со смещением требуют 6-12 нед иммобилизации.

Осложнения разгибательных переломов костей предплечья Коллиса

Ранняя адекватная репозиция перелома является наиболее важной мерой предупреждения осложнений. Помимо этого, следует подчеркнуть важность принципа раннего начала (активных) упражнений для профилактики вторичной скованности суставов. Возможно два вида часто встречающихся осложнений – ранние и поздние.

Ранние осложнения разгибательных переломов костей предплечья Коллиса:

1. Больной со сдавлением срединного нерва обычно жалуется на боль и парестезии по ходу срединного нерва. Если конечность в гипсовой повязке, последнюю нужно рассечь (так же как и мягкую ткань) и руку поднять на 48-72 ч. Если симптомы сохраняются, следует заподозрить туннельный запястный синдром, в этом случае показана фасциотомия. Предостережение: функцию срединного нерва в дистальном отделе предплечья всегда нужно документировать. Постоянные боли должны рассматриваться как вторичные, обусловленные сдавлением срединного нерва, если не доказано обратное.

2. Вторичное повреждение сухожилия может осложнить лечение этих переломов.

3. Ушиб или сдавление локтевого нерва следует диагностировать как можно раньше.

4. После репозиции переломы дистального отдела предплечья могут осложняться отеком с развитием вторичного синдрома сдавления.

5. При последующей рентгенографии может быть выявлено смещение фрагментов кости с нарушением репозиции.

Поздние осложнения разгибательных переломов костей предплечья Коллиса:

1. Переломы дистального отдела предплечья могут привести к тугоподвижности суставов пальцев, плечевого или лучезапястного суставов.

2. Переломы дистального отдела предплечья могут привести к развитию синдрома Зудека.

3. Переломы дистального отдела предплечья со смещением могут оставлять косметические дефекты.

4. После переломов дистального отдела лучевой кости возможен разрыв длинного разгибателя большого пальца.

5. Сращение в порочном положении или несращение обычно является следствием неадекватной иммобилизации или репозиции.

6. Рубцово-спаечный процесс сухожилия сгибателя может сопровождаться нарушением его функции.

7. Последствием этих переломов может быть хроническая боль в лучезапястном суставе при супинации.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

– Также рекомендуем “Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы костей предплечья, плеча”:

- Перелом диафиза лучевой кости. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза локтевой кости. Диагностика и лечение

- Перелом локтевой кости III типа – переломы Монтеджи. Диагностика и лечение

- Сочетанные переломы лучевой и локтевой костей. Диагностика и лечение

- Разгибательные переломы костей предплечья Коллиса. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела лучевой кости у детей: эпифизеолиз и перелом Смита. Диагностика и лечение

- Краевые переломы лучевой кости I типа – переломы Бартона. Диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела плечевой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Надмыщелковые разгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

- Надмыщелковые сгибательные переломы плечевой кости. Диагностика и лечение

Источник