Переломы диафиза бедра механизм

Переломы диафиза бедренной кости. Классификация, диагностика и лечениеДиафиз бедренной кости имеет протяженность от уровня, находящегося на 5 см дистальнее малого вертела, до точки, расположенной на 6 см проксимальнее бугорка, к которому прикрепляется приводящая мышца. Диафиз бедра представляет собой крепкую кость с прекрасным кровоснабжением и, следовательно, хорошей способностью к заживлению. Диафизарные переломы наиболее характерны для детей и подростков. Разгибательная мускулатура, окружающая диафиз, часто служит причиной смещения фрагментов. Мышцы наружной поверхности, прикрепляющиеся к большому вертелу, могут привести к абдукционной деформации, в то время как мышцы, крепящиеся к малому вертелу (подвздошно-поясничная), приводят к наружной ротационно-сгибательной деформации в случае перелома проксимального отдела диафиза бедра. При переломах в средней трети диафиза наблюдается варусная деформация вследствие тяги внутреннего аддуктора, которому оказывают сопротивление наружная группа мышц бедра и широкая фасция.

Раньше летальность при переломах диафиза бедра достигала 50%, главным образом из-за длительного пребывания больного в постели. Современное лечение с использованием пластин или интрамедуллярных стержней позволяет рано поднимать больных. Сопутствующие повреждения седалищного нерва при этих переломах наблюдаются редко, благодаря защитному футляру окружающей мускулатуры. Переломы диафиза бедра классифицируют по трем типам: Переломы диафиза бедра обычно являются следствием воздействия значительной травмирующей силы, например при прямом ударе или непрямой передаче силы через согнутое колено.

Больной жалуется на сильную боль в поврежденной конечности, и, как правило, наблюдается заметная деформация последней. Конечность может быть укорочена и при ее движении отмечается крепитация. Бедро может быть отечным и напряженным вследствие кровоизлияния и образования гематомы. Повреждения артерии наблюдаются редко, но вероятность этого следует исключить при первичном обследовании. Повреждение сосудов при переломе диафиза бедренной кости следует заподозрить при: Переломы диафиза бедра обычно являются результатом действия значительной силы. Им могут сопутствовать другие переломы на стороне повреждения, вывихи, повреждения связок и мягких тканей тазобедренного и коленного суставов. Переломы могут сопровождаться ушибами и разрывами мышц в острой стадии с появлением гематомы, а впоследствии с развитием оссифицирующего миозита. Из-за значительной повреждающей силы у многих больных имеются множественные повреждения, требующие тщательного систематического первичного обследования. Переломы диафиза бедра сопровождаются массивным кровотечением, при котором в среднем кровопотеря составляет до 1000 мл.

Лечение перелома диафиза бедренной костиНеотложное лечение этих больных должно начинаться сразу же, как заподозрен перелом. Конечность должна быть иммобилизована накожной тракционной шиной, шиной Томаса, шиной Хейра или шиной Sager. Это устройство обеспечивает достаточную иммобилизацию и дистракцию при первичной репозиции. Показаны раннее направление к ортопеду, госпитализация и восполнение кровопотери. Методом лечения переломов I типа является интрамедуллярный остеосинтез, хотя о сроках его применения мнения разноречивы. Некоторые хирурги рекомендуют немедленную операцию, другие предпочитают сначала вытяжение и лишь при безуспешности последнего хирургическое вмешательство. При лечении оскольчатых переломов также нет единой тактики: оно зависит от степени фрагментации и локализации перелома. Переломы проксимального или дистального отдела обычно требуют продолжительного скелетного вытяжения, в то время как незначительные оскольчатые переломы излечиваются внутренней фиксацией или иммобилизацией в ортопедическом аппарате. Больные в возрасте старше 65 лет умирают в три раза чаще при открытом, чем при закрытом лечении переломов этого типа.

Осложнения перелома диафиза бедренной костиПереломам диафиза бедра сопутствует несколько серьезных осложнений. 4. Послеоперационными осложнениями являются поломка гвоздей, пластин или развитие инфекции. – Также рекомендуем “Переломы дистального отдела бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение” Оглавление темы “Переломы бедра, костей голени”:

|

Источник

По разным статистическим данным, диафизарные переломы составляют 24–25,3% от всех переломов этой кости, несмотря на ее прочность и массивный защитный мышечный футляр.

Данные переломы наблюдаются как среди новорожденных, младенцев, детей, молодых людей, так и среди людей среднего и пожилого возраста. Необходимо заметить, что чаще всего диафизарные переломы бедренной кости возникают у людей молодого возраста, что имеет важное социальное значение.

Анантомия

Бедренная кость является самой крупной среди трубчатых костей человеческого скелета.

Массив окружающих ее мышц, также является самым большим.

От природы бедренная кость имеет физиологическую кривизну – изгиб кпереди и кнаружи (антекурвация и варус).

Величина искривления варьирует.

При переломах диафиза бедренной кости типичные смещения отломков обусловлены особенностями крепления мышц.

Механизм и причины

Диафизарные переломы бедренной кости возникают вследствие воздействия прямой или косвенной травмирующей механической силы.

При прямом механизме перелома значительная травмирующая сила действует непосредственно, локально на определенную область бедра и приводит к возникновению поперечных, осколочных, двойных переломов.

Вид перелома зависит от площади, формы, длительности действия травмирующего фактора.

Косые и винтообразные переломы возникают вследствие непрямого действия травмирующей силы, когда проксимальный и дистальный концы бедренной кости оказываются фиксированными, а сила действует на их изгиб или скручивание.

Смещение отломков происходит сначала в направлении действия травмирующей силы, а после прекращения ее – в сторону сокращения мышц.

В верхней трети

Ягодичные мышцы, которые прикрепляются к большому вертелу, смещают проксимальный отломок наружу, а подвздошно-поясничная мышца, прикрепляется к малому вертлюгу, и дополнительно смещает его вперед.

В это время приводящие мышцы смещают дистальный отломок внутрь и вверх. Возникает типичная для верхней трети бедра деформация – так называемое галифе с углом, открытым внутрь, и значительным укорочением бедра.

В средней трети

При переломах бедренной кости в средней трети проксимальный конец смещается наружу, а дистальный – внутрь, образуется варусная деформация с углом, открытым внутрь.

В случаях перелома бедренной кости па границе средней и нижней трети приводящие мышцы смещают проксимальный отломок внутрь, а дистальный смещается наружу, образуя вальгусную деформацию бедра с углом, открытым наружу.

В нижней трети

Для перелома в нижней трети и надмыщелка тоже характерно типичное смещение отломков.

На задней поверхности мыщелков бедренной кости берет начало икроножная мышца, которая, сокращаясь, смещает дистальный отломок назад, а проксимальный смещается вперед с углом деформации, открытым вперед.

При таких переломах нередко возникает сжатие сосудисто-нервного пучка или повреждение подколенной артерии.

Симптомы

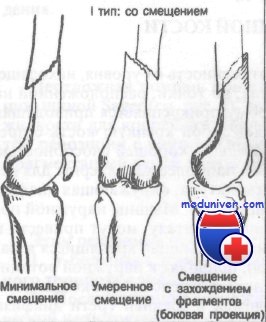

Со смещением

Клиническая диагностика диафизарных переломов бедренной кости со смещением труда не составляет.

Отмечаются боль, потеря активной функции и деформация конечности, ротация дистальной части конечности наружу так, что внешний край стопы лежит на кровати.

Пальпация вызывает резкое обострение боли на высоте деформации и патологическую подвижность на месте деформации.

При переломах в нижней трети необходимо обращать внимание на цвет кожи стопы, голени, проверять наличие пульса на подколенной артерии, тыльной артерии стопы, температуру дистальных участков конечности.

Бледность кожного покрова, отсутствие пульса на тыльной артерии стопы и подколенной артерии, резкая боль, нарастающая в дистальных участках конечности, а позже – нарушение чувствительности с потерей движений стоишь, пальцев, указывает на нарушение кровообращения, то есть на повреждение подколенной артерии.

На первый взгляд, некоторые диагностические трудности возникают при переломах бедренной кости без смещения или при поднадкостничных переломах по типу зеленой ветки у детей.

Но это только на первый взгляд. Внимательное клиническое обследование исключает возможность диагностической ошибки.

При ушибах пострадавшие активно нагружают травмированную конечность, осевая нагрузка, постукивание по пятке не вызывают обострения боли, кроме того, пострадавшие при ушибах активно, хотя с некоторой болью в месте ушиба поднимают, отводят, ротируют ногу.

При пальпации острота боли локализуется непосредственно в месте действия травмирующей силы.

Без смещения

Активные движения конечности невозможны, отмечается обострение боли во время постукивания и надавливания на пятку по оси нижней конечности как раз в месте перелома.

При пальпации боль обостряется по всему периметру бедра в месте перелома, а при ушибах – только в месте непосредственного удара.

Аналогичные симптомы бывают при переломах бедренной кости по типу зеленой ветки у детей. Окончательный диагноз ставят после рентгеновского исследования.

Лечение

Без смещения

Диафизарные переломы бедренной кости без смещения и переломы по типу зеленой ветки у детей лечат консервативно с помощью иммобилизации конечности кокситной гипсовой повязкой.

Переломы с поперечной и зазубрено-поперечной плоскостью

Такие переломы после закрытого сопоставления отломков не имеют тенденции к вторичному смещению, лечат консервативно с помощью одномоментного закрытого сопоставления отломков и иммобилизации кокситной гипсовой повязкой.

У пострадавших пожилого возраста, которые в тяжелой гипсовой повязке не в силах ходить с помощью костылей, кроме того, имеют противопоказания для гипсовой иммобилизации вследствие сопутствующих заболеваний и изменений в жизненно важных органах, методом выбора является остеосинтез с помощью аппаратов внешней фиксации или малоинвазивный остеосинтез внутрикостным гвоздем.

Со смещением отломков

Переломы со смещением отломков с неблагоприятной для закрытой репозиции косой плоскостью и винтовые при отсутствии интерпозиции мягких тканей между отломками у пострадавших молодого возраста лечат скелетным вытяжением или аппаратами внешней фиксации.

Со смещением и интерпозицией

А также двойные переломы с угрозой повреждения сосудисто-нервных стволов и в случае невозможности достичь закрытого сопоставления отломков подлежат открытому сопоставлению с последующим остеосинтезом внутрикостным блокировочным гвоздем по методу И.М. Рубленика или компрессионными пластинами.

Реабилитация

В период иммобилизации лечебные процедуры и упражнения направлены на профилактику осложнений легочной и сердечно-сосудистой систем, а также желудочно-кишечного тракта и кровообращения в области перелома.

Назначаются упражнения для профилактики тугоподвижности в суставах и мышечной атрофии. Пациент выполнят движения пальцами ноги, вращения в голеностопном суставе (по всем плоскостям).

В первые две недели после перелома запрещаются изометрические напряжения мышц бедра из-за участия определенных мышц в смещении отломков. В этот период лечебные мероприятия направлены на расслабление мышечных групп и репозицию отломков.

В том случае, если по окончании данного периода на рентгенограмме очевидно сопоставление отломков, есть вероятность того, что врач назначит изометрические напряжения мышц бедра. Это упражнение стимулирует процесс восстановления и улучшает кровообращение в области перелома.

Через месяц после перелома пациент повышает интенсивность изометрических напряжений мышц бедра, а также их продолжительность – 5-7 секунд. В этот период напряжение мышц содействует компрессии отломков, укрепляет мышцы, улучшает кровообращение.

В этот период реабилитации возможно применение активных упражнений (или же с посторонней помощью) в коленном суставе во время скелетного вытяжения (если спица проведена через дистальный (нижний) метаэпифиз бедренной кости).

Для этого гамачок стандартной шины заменяют съемным. Сперва, пациент выполняет упражнение с помощью инструктора, далее самостоятельно.

Приблизительно через два месяца делается повторный снимок на рентгене, и в случае консолидации перелома снимают скелетное вытяжение.

После снятия иммобилизации лечебная гимнастика направлена на восстановление мышечного тонуса и увеличение амплитуды движений в коленном суставе. Больного подготавливают к вставанию, обучают ходьбе с костылями.

К общетонизирующей гимнастике добавляются движения пальцами ноги, вращения в голеностопном суставе, сгибания-разгибания в коленном суставе, изометрические напряжения мышц голени.

Эти упражнения можно выполнять как изолировано, так и вместе со здоровой ногой. Со временем число упражнений растет до 15-20, а повторения каждого из них до 10 раз. Занятия проводятся до четырех раз в день.

В данный период назначается массаж бедра и голени для улучшения кровообращения и восстановления тонуса мышц.

Ходьба с частичной нагрузкой на поврежденную ногу разрешается не раньше чем через 12-14 недель после травмы.

После хирургического вмешательства

На оперированную конечность накладывают стандартную шину сроком на 10-12 дней. Назначаются общетонизирующие и дыхательные упражнения, а также движения пальцами ноги, вращения голеностопного сустава, идеомоторные упражнения, изометрическое напряжение мышц бедра и голени.

Спустя неделю после операции, разрешается осторожное выполнение сгибаний-разгибаний в коленном суставе, для это гамачок стандартной шины заменяют на съемный.

Шины снимают примерно на двенадцатый день после операции, нога находится в горизонтальной плоскости постели. К предыдущим упражнениям добавляют сгибания-разгибания конечности в коленном суставе с опорой стопы на плоскость постели, приведение конечности со скольжением по плоскости постели.

Пациент принимает исходное положение сидя на кровати и выполняет сгибания-разгибания ноги в коленном суставе. Необходимо удерживать ногу на весу в течение 5-7 секунд.

После консолидации перелома, больного обучают ходьбе на костылях без нагрузки на пострадавшую ногу.

Источник

Причины: прямой сильный удар тяжелым предметом, движущимся транспортным средством, падение с высоты и т. д.м

Различают переломы бедренной кости: подвертельные, верхней трети, средней трети и нижней трети. По механизму травмы – прямые и непрямые. В зависимости от характера плоскости перелома различают винтообразные, оскольчатые, косые, поперечные и двойные переломы.

Рис.8 – Виды переломов бедренной кости в зависимости

от механизма травмы.

Основные симптомы:

Боль в области перелома.

Деформация.

Патологическая подвижность отломков.

Нога ниже уровня перелома сильно ротирована кнаружи.

Укорочение абсолютной длины бедра и относительной длины нижней конечности 4-6 см.

Для перелома бедра в верхней трети характерно смещение проксимального отломка вперед и кнаружи, а дистального – кнутри и кзади. При переломе бедра в средней трети возможны разнообразные варианты смещения, но наиболее характерно смещение по длине. Для перелома диафиза в нижней трети типично смещение дистального отломка кзади из-за сокращения икроножной мышцы, проксималъный отломок при этом смещается кнутри.

При смещении отломков нога находится в вынужденном положении наружной ротации – бедро отечное, имеются деформации и резкая болезненность, при пальпации прощупываются концы отломков, наблюдается их крепитация. Рентгенограмма в двух проекциях позволяет уточнить характер перелома.

Рис.9. Виды смещения отломков при переломах

бедренной кости на разных уровнях.

Лечение.

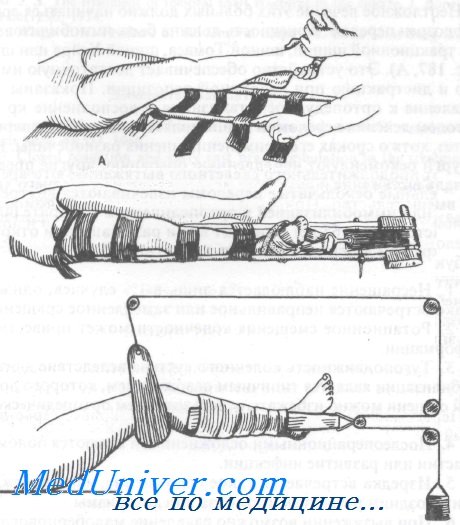

Наиболее распространённым консервативным методом лечения является скелетное вытяжение за надмыщелковую область бедра или бугристость большеберцовой кости. Он является ведущим средством временной стабилизации отломков перед операцией. При переломе в верхней трети диафиза бедренной кости конечности придают положение отведения на шине Белера не менее 30°. При переломах в средней трети, если нет наружного смещения проксимального отломка, конечность укладывают на вытяжение без отведения.

При лечении переломов диафиза бедренной кости в нижней трети методом скелетного вытяжения имеется три основных особенности:

В связи со смещением дистального отломка кзади, вытяжение проводят в положении сгибания голени в коленном суставе до 90°-100°, т.к. имеется опасность повреждения подколенной артерии

Вытяжение осуществляют за бугристость большеберцовой кости по направлению биссектрисы угла, образованного осями голени и бедра, что создает оптимальные условия для поворота дистального отломка кпереди.

Под дистальный отломок подкладывают широкий ватно-марлевый валик.

Рис. 10. Скелетное вытяжение при переломах диафиза бедренной кости.

Иногда возникает необходимость применять дополнительные боковые или переднезадние тяги широкой мягкой петлей.

Через 1,5-2 месяца вытяжение снимают и накладывают кокситную гипсовую повязку на 3-3,5 месяца. После снятия скелетного вытяжения больных можно лечить и функциональным методом, без иммобилизации гипсовой повязкой. При этом ходить с помощью костылей разрешается через 2-2,5 месяца после травмы с легкой нагрузкой на ногу.

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.

Вопрос о необходимости оперативного лечения должен быть решен в первые 2-5 суток после травмы.

При переломах с поперечной линией излома устойчивого (стабильного) остеосинтеза перелома бедра в верхней трети можно достичь применением компрессирующего штифта – штопора Сиваша. Наиболее распространенным методом оперативного лечения перелома является интрамедуллярный (антеградный или ретроградный) остеосинтез стержнем Кюнчера, металлическим четырехгранным штифтом ЦИТО, Дуброва. Переломы бедра в нижней трети фиксируют двумя стержнями Богданова или саблевидными штифтами ЦИТО для голени по типу «Эйфелевой башни».

Из других способов остеосинтеза переломов бедра можно отметить экстрамедуллярный остеосинтез массивными компрессирующими пластинами.

После остеосинтеза перелома бедра на 2-3 месяца накладывают кокситную гипсовую повязку. После стабильного остеосинтеза внешнюю иммобилизацию гипсовой повязкой можно не применять. Трудоспособность восстанавливается через 3,5-6 месяцев.

Широкое распространение, как при открытых, так и при закрытых переломах в настоящее время получил метод внеочагового компрессионного остеосинтеза аппаратами Илизарова, Волкова-Оганесяна, Калнберза, стержневыми аппаратами и др. Показаниями к их наложению является неэффективность консервативного лечения, неудача репозиции и вторичное смещение костных отломков.

Источник