Переломы черепа у детей рентген

Особенности перелома черепа у новорожденных и грудных детейПерелом черепа после черепно-мозговой травмы возникает чаще в детском возрасте, чем у взрослых из-за недостаточно прочных костей черепа и большего соотношения «голова/тело». Частота варьирует от 25 до 40% среди всех детей с черепно-мозговой травмой, и до 60% для группы только новорожденных и грудных детей. Линейные переломы являются наиболее распространенной формой, что составляет более 70% всех педиатрических переломов черепа. Они встречаются преимущественно у младенцев и маленьких детей. Вдавленные переломы чаще всего наблюдаются у детей старшего возраста (15—25% от общего числа). а) Растущие переломы черепа (посттравматические лептоменингеальные кисты). Растущие переломы черепа (РПЧ) — переломы черепа (как правило, линейные), которые имеют тенденцию расширяться с течением времени в результате эрозии кости и грыжи паутинной оболочки. Они представляют собой редкое явление и составляют менее 1% от всех переломов черепа и возникают, как правило, у детей младше трех лет. В самом деле, быстрое расширение мозга у маленьких детей способствует развитию РПЧ. Патогенез начинается с разрыва твердой мозговой оболочки под переломом с последующим расхождением и эрозией костного края из-за пульсации СМЖ. Если этот процесс не остановить, формируются подкожные лептоменингеальные кисты, а дальнейшее расширение дефекта черепа приводит к вторичной грыже ткани головного мозга на поздних этапах развития. РПЧ выглядит как пальпируемое, мягкое и пульсирующее образование под кожей головы на месте перелома, постепенно увеличивающееся в размере и становящееся очевидным в течение 3-6 месяцев после травмы головы. Обычно протекает бессимптомно, но может вызвать головную боль или даже оказывать масс-эффект или привести к неврологическому дефициту, например, гемипарезу и судорогам. Рентгенография черепа и КТ демонстрируют прогрессирующее расхождение и размывание краев перелома. КТ может также выявить выпячивание паутинной оболочки в отверстие кости и последующее смещение головного мозга. Лечение РПЧ заключается в хирургической коррекции. Ключевыми моментами операции являются широкий доступ к месту перелома и твердой мозговой оболочке; иссечение лептоменингеальных кист и глиальных рубцов; определение краев твердой мозговой оболочки, как правило, ушедших под кость; герметичное ушивание ТМО; адекватный остеосинтез. У детей старшего возраста реконструкция черепа может проводиться с помощью расщепленного костного лоскута противоположной стороны или соседних регионов. б) Перелом по типу «мячика для пинг-понга». Вдавленные переломы по типу «мячика для пинг-понга» (ПМП) наблюдаются исключительно у новорожденных и грудных детей из-за тонкости и пластичности их черепа, который может смещаться без разрыва костей. ПМП выглядят как ощутимые внутренние изгибы черепа с переменным диаметром и глубиной. Этот вид перелома часто диагностируется при простом осмотре кожи. Нейровизуализация необходима для подтверждения сдавления черепа, в основном без перелома костей, а также выявления возможных ушибов мозга или сопутствующих кровоизлияний. Обычно течение бессимптомное, если отсутствуют сопутствующие посттравматические повреждения. Хирургическое лечение необходимо, чтобы избежать возможного возникновения судорог и/или в косметических целях. Операция обычно состоит из короткого линейного разреза кожи и одного фрезевого отверстия, накладываемого рядом с вдавлением черепа. Через фрезевое отверстие заводится диссектор Пенфилда или элеватор, который используется как рычаг, чтобы вытолкнуть перелом обратно. Иногда, чтобы поднять перелом, может быть использован акушерский вакуумный экстрактор или экстрактор грудного молока. У новорожденных с ростом черепа мягкий ПМП может подняться самостоятельно. в) Затылочный остеодиастаз. Возникновение затылочного остеодиастаза зависит от процессов разделения чешуи и базальной части затылочной кости и, вторично, по механизму скручивания и сжатия черепа. Это состояние может привести к тенториальному разрыву с венозным кровотечением, формированием эпидуральной гематомы задней черепной ямки, компрессии мозжечка или ствола мозга. До внедрения КТ такого рода травматические повреждения обнаруживались только на аутопсии.

– Также рекомендуем “Черепно-мозговые травмы при жестком обращении с детьми” Оглавление темы “Черепно-мозговая травма (ЧМТ).”:

|

Источник

Перелом черепа у детей – это опаснейшее повреждение костей, которое более чем в 50 % случаев имеет страшные последствия в виде летального исхода и инвалидности. Травма сопровождается сильным болевым синдромом и нарушением мозговой деятельности. Родителям нужно быть внимательными и острожными с хрупким новорожденным малышом, чтобы сохранить его здоровье и не допустить такой беды.

Типичные причины переломов черепа у детей

Все виды перелома черепа у маленького ребенка вызваны механическим воздействием на кости головы. Грудничку достаточно удара небольшой силы, чтобы получить дефект и тяжкие последствия.

В повседневной жизни возникает множество возможностей и факторов, которые могут спровоцировать перелом:

- падение с высоты (кроватка, высокий стул, пеленальный стол, коляска);

- сильный удар по голове каким-либо твердым предметом или падение сверху тяжелого предмета;

- родовая травма, при которой кости черепа новорожденного сдавливаются тазовыми костями матери;

- автомобильная авария.

Классификация переломов

По видимым проявлениям переломы бывают открытыми и закрытыми. Открытый перелом сопровождается нарушением кожного покрова с появлением раны и излитием крови, а закрытый перелом может быть визуально не заметен в первые сутки после травмы и иметь сглаженные симптомы.

Череп состоит из нескольких костей – теменной, лобной затылочной и основания черепа, каждая из которых имеет свои особенности. По характеру нарушения целостности кости выделяют несколько видов перелома:

- Оскольчатый – сопровождается появлением мелких осколков раздробленной кости, которые проникают в мозг. В результате такого вида перелома может наступить смерть.

- Дырчатый или с пробоиной – небольшой кусок кости или предмет (пуля, тонкий железный штырь) при сильном ударе напрямую поражает головной мозг. Чаще всего таким образом травмируется теменной участок черепа. В 99% случаев заканчивается летальным исходом.

- Линейный – продольная тонкая трещина в костях черепа, сопровождающаяся повреждением сосудов. Наименее опасная травма для жизни ребенка, потому что при ней не страдают мозговые структуры. Последствия могут проявиться намного позднее в виде осложнений.

- Вдавленный – вогнутость частей кости внутрь с разрушением нервных окончаний и мозговой оболочки. Часто сопровождается ущемлением участка мозга.

Внешние признаки и симптомы

Видимые проявления и признаки перелома зависят от места его нахождения (теменной, затылочный, лобный, основания черепа), степени тяжести травмы и вида повреждения.

Существует несколько основных симптомов, проявляющихся в первые часы после перелома, на которые родителям нужно обратить внимание и при их наличии незамедлительно обратиться к специалистам:

- резкая боль, сопровождающаяся плачем или криком;

- тошнота и частые приступы рвоты;

- потеря сознания (полная или с частичными просветлениями, вплоть до ступора и комы), галлюцинации;

- появление гематомы, раны, отека;

- кровотечение из носа, уха, горла;

- нарушение чувствительности кожных покровов, паралич или парез конечностей;

- затруднение дыхания;

- нарушение координации и невозможность самостоятельного перемещения в пространстве.

Особенности перелома у грудных детей

Кости черепа у грудных детей и малышей до года более эластичные и менее хрупкие, чем у взрослых. При ударе кость может ощутимо вогнуться внутрь или сместиться, но не сломаться. Дети намного легче переносит момент травмы, крайне редко у них появляются гематомы и происходит потеря сознание, поэтому родители могут не обратить на травму внимания. Однако трещины, которые образуются в костях, становятся причинами развития эпилепсии и гидроцефалии во взрослой жизни и требуют обязательной диагностики.

Первая помощь

От правильности, быстроты и качества оказания первой помощи зависит дальнейшее состояние малыша, поэтому родителям необходимо знать о том, какого алгоритма действий придерживаться при травме головы у ребенка. Самое первое действие — вызов скорой помощи или обращение к нейрохирургу для определения степени тяжести перелома.

Ребенка необходимо уложить на твердую поверхность и исключить дальнейшее сотрясение или перемещение головы. К пораженному месту необходимо приложить холодный компресс, чтобы снять отек. В случае потери сознания малыша нужно уложить на бок, чтобы обезопасить его от захлебывания рвотными массами. Открытые кровоточащие раны нужно аккуратно закрыть повязкой из стерильного бинта, не оказывая никакого воздействия (нажимать, давить, тереть) на поврежденное место. Специалисты рекомендуют обеспечить доступ свежего воздуха и не давать никаких лекарственных средств до осмотра врача.

Диагностика и лечение

Для точного определения вида повреждения и правильного оказания помощи врач тщательно выясняет все обстоятельства и особенности получения травмы, опрашивая родителей, проверяет состояние мягких тканей, наличие рефлексов и чувствительности. После визуального осмотра он назначает набор исследований:

- люмбальный пункционный анализ мозга;

- эхоэнцефалографическое исследование состояния сосудов и смещения церебральных мозговых структур;

- обследование черепа рентгеном;

- томография (магниторезонансная, компьютерная);

- краниография;

- нейросонография через родничок (малышам полуторагодовалого возраста).

После получения результатов всех анализов врач ставит точный диагноз и назначает адекватное лечение. Малыш должен находиться в стационаре для минимизации случаев резкого ухудшения состояния и потери сознания. Травмы легкой степени тяжести не требуют хирургического вмешательства, а исправляются медикаментами и соблюдением состояния покоя. Врач назначает антибактериальные средства для профилактики попадания патогенных микроорганизмов в мозг, обезболивающие препараты.

Тяжелые травмы, такие как перелом с множеством осколков лобной кости, повреждение или сдавливание мозга, гнойные осложнения и носовая ликворея, требуют операции (трепанация черепа) и долгого реабилитационного периода. Восстановление у детей длится на протяжении 3-4 месяцев, пока не сформируется фиброзная ткань, заполняющая разломы и трещины. Эта ткань со временем окостеневает.

Возможные последствия и осложнения

Перелом черепа может иметь самые непредсказуемые последствия, которые трудно предвидеть, даже если была оказана высококвалифицированная помощь. С возрастом у ребенка формируются осложнения в виде эпилептических припадков, искривления позвоночника, частых головных болей, энцефалопатии, парезов, инсульта.

В зависимости от локализации перелома и степени нарушения процессов обмена между отделами мозга в дальнейшем может возникать ухудшение памяти, слуха и зрения, нарушения психоэмоционального состояния, снижение умственных способностей. Перелом основания черепа часто оканчивается смертью или проявляется тяжелыми последствиями: постоянным шумом в ушах, припадками и судорогами, расстройствами зрительного аппарата.

Врач-педиатр, врач аллерголог-иммунолог, окончила Самарский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия». Подробнее »

Источник

Лучевые исследования у пострадавших проводят по назначению хирурга, травматолога или невропатолога (нейрохирурга). Основанием для такого назначения являются травма головы, общемозговые (головная боль, тошнота, рвота, нарушение сознания) и очаговые неврологические симптомы (расстройства речи, чувствительности, двигательной сферы и др.). В направлении клинициста обязательно должен быть указан предположительный диагноз.

Тяжесть повреждения определяется не столько нарушением целости костей черепа, сколько повреждением головного мозга и его оболочек. В связи с этим в подавляющем большинстве случаев лучевое исследование при острой травме должно заключаться в выполнении КТ. Необходимо помнить, что в ряде случаев повреждение кажется легким и на рентгенограммах даже не выявляется нарушение целости костей, но из-за продолжающегося внутричерепного кровотечения состояние больного может значительно ухудшиться в последующие часы и дни.

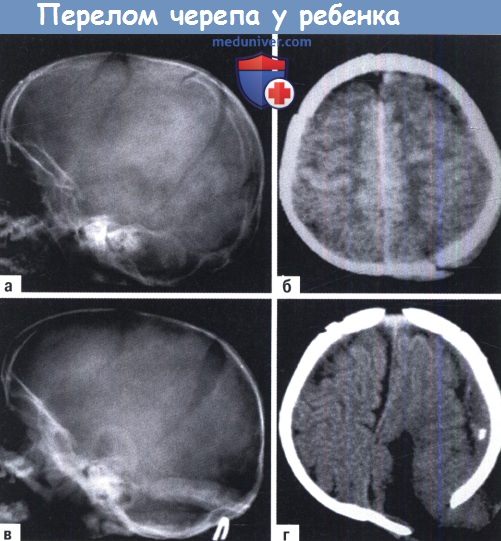

Обычные рентгенограммы показаны главным образом при вдавленных переломах, когда отломки смешаются в полость черепа. На них можно также определить смешение обызвествленных внутричерепных образований, в норме располагающихся срединно (шишковидная железа, серповидный отросток), которое является косвенным признаком внутричерепного кровоизлияния. Кроме того, на рентгенограммах иногда можно выявить небольшие линейные переломы, ускользающие от рентгенолога при анализе КТ. Однако повторим еще раз, что основным лучевым методом исследования при травмах головы является КТ.

При выполнении лучевого исследования у больных с повреждением черепа и головного мозга рентгенолог должен ответить на три вопроса:

- имеется ли нарушение целости костей черепа;

- сопровождается ли перелом внедрением отломков в полость черепа и повреждением глазниц, околоносовых пазух и полости среднего уха;

- есть ли повреждение мозга и его оболочек (отек, кровоизлияние).

Среди повреждений мирного времени преобладают линейные переломы (трещины) костей свода черепа. При этом в подавляющем большинстве случаев они возникают в месте приложения силы (этот факт всегда облегчает выявление трещины). Перелом определяется как резкая, иногда зигзагообразная, местами раздваивающаяся полоска со слегка неровными краями. В зависимости от характера травмы положение и протяженность трещины очень разнообразны. Они могут затрагивать только одну пластину или обе, переходить на черепной шов, вызывая его расхождение.

Помимо трещин, наблюдаются дырчатые, вдавленные и оскольчатые переломы. При них, как отмечено выше, особенно важно установить степень смещения отломков в полость черепа, что легко осуществить с помощью прицельных снимков. Значительное смещение осколков наблюдается при переломах огнестрельного происхождения. При слепых ранениях необходимо определить наличие и точную локализацию инородных тел, в частности установить, в полости черепа или вне ее находится пуля или осколок.

Переломы основания черепа, как правило, являются продолжением трещины свода. Трешины лобной кости обычно опускаются к лобной пазухе, верхней стенке глазницы или решетчатому лабиринту, трещины теменной и височной костей – в среднюю черепную яму, а трещины затылочной кости – в заднюю черепную яму. При выборе методики рентгенографии учитывают клинические данные: кровотечение из носа, рта, ушей, истечение цереброспинальной жидкости из носа или уха, кровоизлияние в области века или мягких тканей области сосцевидного отростка, нарушение функции определенных черепных нервов. Соответственно клиническим и рентгенографическим признакам врач производит снимки передней, средней или задней черепной ямки.

На компьютерных томограммах зона свежего кровоизлияния имеет повышенную плотность, положение, величина и форма ее зависят от источника и локализации кровотечения. Плотность тени гематомы увеличивается в первые 3 дня после травмы и затем постепенно уменьшается в течение 1 – 2 нед.

Внутримозговая гематома обычно достаточно хорошо отграничена, при значительных размерах оттесняет соседние мозговые структуры (такой эффект получил название «масс-эффект»). Вокруг гематомы может быть зона пониженной плотности (гиподенсивная зона). Ее субстратом служит отечная мозговая ткань. Если кровоизлияние проникает в желудочек мозга, то участок повышенной плотности принимает форму соответствующего отдела желудочка. Травма может вызвать набухание вещества мозга вследствие отека и гиперемии. В этом случае на КТ отмечается зона повышенной плотности диффузного или очагового характера. Она наиболее четко вырисовывается через 12-24 ч после повреждения.

Кровоизлияние может произойти под твердую мозговую оболочку или между нею и костями черепа. Свежие субдуральные и эпидуральные гематомы тоже образуют на компьютерных томограммах область повышенной и однородной плотности, вытянутой, нередко овальной формы, которая прилежит к изображению черепных костей.

Одновременно может наблюдаться кровоизлияние в ткань мозга, а при большой субдуральной гематоме – масс-эффект. В последующем плотность гематомы уменьшается и становится даже меньше плотности мозгового вещества.

КТ позволяет обнаруживать кровоизлияние в околоносовые пазухи или проникновение воздуха из этих пазух в полость черепа – пневмоцефалию. Масс-эффект устанавливают также по смещению срединных структур при одномерном ультразвуковом исследовании.

Роль МРТ в обследовании больных с переломами черепа весьма ограничена. Основное назначение ее – контроль за состоянием головного мозга в процессе лечения.

Ушибы мозга представляют собой нередкие травматические повреждения, проявляющиеся отеком мозга с кровоизлиянием или без него. Иногда при ушибе может образоваться истинная гематома. Повреждения часто бывают множественными, значительная их часть приходится на лобные и височные доли.

При КТ отечная ткань проявляется участком пониженной плотности. Картина отека при МРТ зависит от метода получения изображения: на Т1-взвешенных томограммах зона отека выглядит гипоинтенсивной, на Т2-взвешенных – гиперинтенсивной. Кровоизлияние в мозг выявляется при КТ или МРТ.

Источник