Переломами принято называть

Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

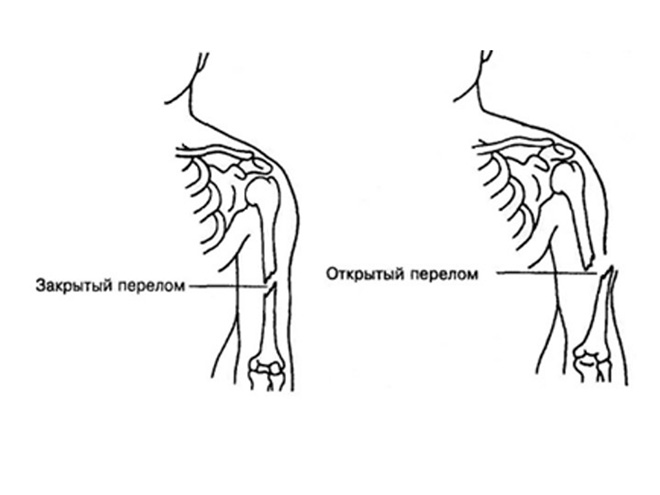

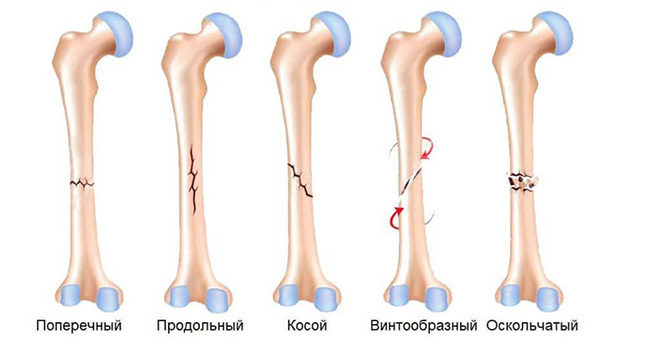

Переломами принято называть полное или частичное нарушение целости костей. В зависимости от того, как проходит линия перелома по отношению к кости, их подразделяют на поперечные, продольные, косые, спиральные. Встречаются и оскольчатые переломы, когда кость раздроблена на отдельные части. Переломы могут быть закрытые и открытые. При открытом переломе через рану нередко выступают отломки кости (рис. 89).

Для перелома характерна резкая боль, усиливающаяся при любом движении и нагрузке на конечность, нарушение ее функции, изменение положения и формы конечности, появление отечности и кровоподтека, укорочение и патологическая подвижность кости.

Перелом всегда сопровождается повреждением мягких тканей, степень нарушения которых зависит от вида перелома и характера смещения отломков кости. Особенно опасны повреждения крупных

сосудов и нервных стволов, грозными спутниками которых являются острая кровопеггеря и травматический шок, В случае открытого перелома возникает опасность инфицирования раны.

Оказышя первую медицинскую помощь при переломах, ни в коем случае не следует пытаться составить отломки кости, устранит», искривление конечности при закрытом переломе нли вправить вышедшую наружу кость при открытом. Пострадавшего 1гужно как можно быстрее доставить в лечебное учреждение.

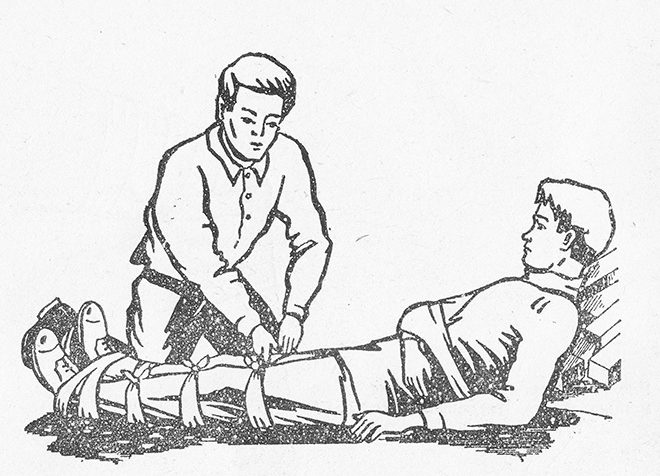

Главным в оказании первой медицинской помощи в повреждениях суставов является надежная и своевременная иммобилизация (т.е. обездвиживание, создание покоя) поврежденной части тела, что приводит к уменьшению боли и предупреждает развитие травматического шока, При этом устраняется опасность дополнительного повреждения и снижается возможность инфекционных осложнений. Временная иммобилизация проводится, как правило, с помощью различного рода шин и подручных материалов (рис, 90),

в

Рис. 89. Виды переломов

а — закрытый перелом кости предплечья; 6, в — открытые переломы костей голени

При отсутствии станда{гп1ых шин можно использовать подручные средства: дпеки, палки, фанеру н другие предметы. В исключительных случаях допускается транспоргная иммобилизация путем нри- бин говывання поврежденной конечности к здоровой части тела: верхней — к туловищу, ннжнрй — к здоровой ноге. Поврежденной конечности необходимо придать наиболее удобное положение, так

Рис. 90. Способы иммобилизации при переломах

как последующие исправления часто бывают затруднены из-за болей, воспалительного отека и опасности инфицирования раны.

Под шину, обернутую бинтом, в местах костных выступов под- кладывают вату или мягкую ткань для предупреждения сильного сдавливания и боли. При открытом переломе останавливают кровотечение, накладывают асептическую повязку на рану и только после этого приступают к иммобилизации.

Переломы позвоночника принадлежат к наиболее тяжелым и болезненным травмам. Основной их признак — нестерпимая боль в месте перелома при малейшем движении. Судьба пострадавшего в этих случаях в решающей степени зависит от правильности оказания первой медицинской помощи и способа транспортировки. Даже незначительные смещения отломков костей могут привести к смерти. В связи с этим пострадавшего с травмой позвоночника категорически запрещается сажать или ставить на ноги. Сначала следует дать обезболивающее средство, а затем уложить на ровный твердый щит или доски. При отсутствии такого щита пострадавшего укладывают на живот на обычные носилки, подложив под плечи и голову подушки или валики.

При переломах костей свода черепа пострадавшего укладывают на носилки, под голову подкладывают мягкую подстилку с углублением, а по бокам — мягкие валики, свернутые из одежды или другого подручного материала.

При оказании помощи пострадавшему с переломом нижней челюсти прежде всего принимают меры для устранения или предупреждения асфиксии (удушья). Если человек в результате травмы потерял сознание и лежит на спине, возможно западение языка и немедленное удушье.

Особенностью современного травматизма является увеличение числа пострадавших с множественными и сочетанными повреждениями. Переломы ребер и грудины, ключицы и лопатки в сочетании с повреждениями внутренних органов есть одна из разновидностей этих травм. Грудина, ключицы и лопатка — это костные образования тройного соединения. При травмах верхней половины туловища нередко происходят одновременные переломы ребер, грудины, ключицы и лопатки в различных сочетаниях. Поэтому эти повреждения и должны быть рассмотрены во взаимосвязи.

Переломы ребер чаще всего встречаются у людей старше 40 лет, что связано с возрастными изменениями грудной клетки, хрупкостью ребер. Переломы ребер зависят от механизма травмы.

При прямом механизме приложения силы ребро или несколько ребер прогибаются внутрь грудной полости, ломаются, и отломки их смещаются внутри, нередко повреждая внут реннюю оболочку грудной полости (плевру) и легкое. Если соприкасающаяся площадь ударной силы большая, может произойти л окончательный» перелом ребер, т. е. перелом по двум вертикальным .линиям с образованием реберного клапана.

Непрямой механизм повреждения ребер имеет место при сжатии грудной клетки между двумя плоскостями (сдавливание грудной клетки между стеной и бортом автомобиля, ящиком, бревном, колесом, буфером вагона и т.д.). Грудная клетка деформируется, уплощается, и происходит перелом ребер с одной или с обеих сторон в зависимости от характера воздействующей силы. Нередко возникают множественные переломы ребер со смещением отломков наружу.

Переломы ребер имеют четкую клиническую картину. Отмечается выраженная боль, особенно при глубоком вдохе, кашле. Больной старается дышать поверхностно, говорить шепотом, сидит, сгибаясь в поврежденную сторону и вперед, прижимая рукой место перелома.

При переломах нижних ребер нужно помнить о возможности повреждения селезенки, печени, почек.

Переломы грудины в отличие от переломов ребер наблюдаются значительно реже и возникают вследствие прямого воздействия травмирующей силы. Одним из типичных механизмов этой травмы является удар грудью о руль автомобиля при аварии или при падении на твердый край выступа. Перелом грудины чаще всего происходит в верхней ее части, на уровне II и III ребра. Он считается тяжелой и

опасной травмой, так как при этом могут быть повреждены органы грудной клетки. Нижний отломок грудины обычно смещается кзади, заходя под верхний отломок.

Переломы лопшпки встречаются сравнительно редко. При прямой травме происходят переломы тела, углов, плечевого и клювовидного отростков лопатки. В результате непрямой травмы (падения на плечо, локоть, вытянутую прямую руку с упором на кисть) ломаются шейка и суставная впадина лопатки.

Первая помощь: дать пострад авшему обезболивающее средство; отвести плечо в сторону (независимо от вида перелома лопатки), положив в подмышечную впадину ватно-марлевую подушечку (лучше клиновидную); подвесить руку на косынке к шее и прибинтовать к туловищу; транспортировать больного в лечебное учреждение в положении сидя.

Первая помощь способна уменьшить страдания больных, избавить их от опасности повторного смещения костных отломков, повреждения сосудов и нервов, разрывов мышц и кожи. Правильно выполненная иммобилизация оказывает обезболивающий эффект и предупреждает возникновение осложнений.

Дата добавления: 2016-11-12; просмотров: 1416 | Нарушение авторских прав | Мы поможем в написании ваших работ!

| Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2021 lektsii.org – Контакты – Последнее добавление

Источник

Переломами принято называть полное или частичное нарушение целости костей.

В зависимости от того, как проходит линия перелома по отношению к кости, их подразделяют на: поперечные, продольные, косые, спиральные.

Встречаются и оскольчатые, когда кость раздроблена на отдельные части. Переломы могут быть закрытые и открытые.

При открытом через рану нередко выступают отломки кости.

В целях грамотного оказания первой медицинской помощи при травме необходимо уметь определить наличие у пострадавшего перелома.

Для перелома характерны резкая боль, усиливающаяся при любом движении и нагрузке на конечность, нарушение ее функции, изменение положения и формы конечности, появление отечности и кровоподтека, укорочение и патологическая подвижность кости.

Обнаружить перелом можно при наружном осмотре поврежденной части тела. Если необходимо, то прощупывают место предполагаемого перелома. При этой травме наблюдаются неровности кости, острые края отломков и характерный хруст при легком надавливании. Ощупывать, особенно для определения подвижности кости вне области сустава, нужно осторожно, двумя руками, стараясь не причинить дополнительной боли и травмы пострадавшему.

Перелом всегда сопровождается повреждением мягких тканей, степень нарушения которых зависит от вида перелома и характера смещения отломков кости.

Особенно опасны повреждения крупных сосудов и нервных стволов, грозными спутниками которых являются острая кровопотеря и травматический шок. В случае открытого перелома возникает опасность инфицирования раны.

Оказывая первую медицинскую помощь при переломах, ни в коем случае не следует пытаться сопоставить отломки кости ─ устранить искривление конечности при закрытом переломе или вправить вышедшую наружу кость при открытом.

Пострадавшего нужно как можно быстрее доставить в лечебное учреждение.

В оказании первой медицинской помощи при переломах и повреждениях суставов главное ─ надежная и своевременная иммобилизация поврежденной части тела, что приводит к уменьшению боли и предупреждает развитие травматического шока. Устраняется опасность дополнительного повреждения и снижается возможность инфекционных осложнений.

Временная иммобилизация проводится, как правило, с помощью различного рода шин и подручных материалов.

Использование шин практиковалось у всех народов с древних времен. Так, раскопки египетских гробниц подтвердили, что за 4-5 тыс. лет до н.э. египтяне применяли различные шины в виде дощечек, коры дерева или кожи животных. В настоящее время предложены сотни различных видов стандартных шин из разнообразных материалов: дерева, пластмассы, металла. При умелом их наложении обеспечивается достаточная неподвижность.

При отсутствии стандартных шин можно использовать подручные средства: доски, палки, фанеру и другие предметы.

В исключительных случаях допускается транспортная иммобилизация путем прибинтовывания поврежденной конечности к здоровой части тела: верхней ─ к туловищу, нижней ─ к здоровой ноге.

Поврежденной конечности необходимо придать наиболее удобное положение, так как последующие исправления часто бывают затруднены из-за болей, воспалительного отека и опасности инфицирования раны.

Руку фиксируют в слегка отведенном и согнутом в локтевом суставе под прямым углом положении. Ладонь при этом обращена к животу, пальцы полусогнуты.

При переломах нижних конечностей транспортную шину обычно накладывают на выпрямленную ногу. При переломах бедренной кости в нижней трети боль, припухлость и патологическая подвижность отмечаются над коленным суставом. В этих случаях конечность фиксируют согнутой в коленном суставе, а при транспортировке под колени подкладывают валик из одеяла или одежды.

Для придания необходимого положения конечности шину моделируют (придают ей нужную форму) по конечности оказывающего помощь или по здоровой конечности пострадавшего.

Иммобилизирующая повязка должна обеспечивать хорошую фиксацию места перелома, не нарушая существенно кровоснабжения поврежденной конечности. Для выполнения этого требования при наложении транспортной шины нужно обеспечить неподвижность в суставах выше и ниже места перелома, а после ее наложения проверить наличие пульса.

Под шину, обернутую бинтом, в местах костных выступов подкладывают вату или мягкую ткань для предупреждения сильного сдавления и боли.

При открытом переломе останавливают кровотечение, накладывают асептическую повязку на рану и только после этого приступают к иммобилизации.

Переломы позвоночника принадлежат к наиболее тяжелым и болезненным травмам. Основной признак ─ нестерпимая боль в месте перелома при малейшем движении. Судьба пострадавшего в этих случаях в решающей степени зависит от правильности первой медицинской помощи и способа транспортировки. Даже незначительные смещения отломков костей могут привести к смерти. В связи с этим пострадавшего с травмой позвоночника категорически запрещается сажать или ставить на ноги. Сначала следует ввести из шприца-тюбика промедол, дать анальгин, седалгин или другое обезболивающее средство, а затем уложить на ровный твердый щит или доски. При отсутствии такого щита пострадавшего укладывают лежа на животе на обычные носилки, подложив под плечи и голову подушки или валики. В таком положении его транспортировка наименее опасна. Очень важно помнить, что пострадавшие с переломом позвоночника совершенно не переносят перекладывания обычным способом, допустим с земли на щит. Необходимо осторожно уложить их набок, положить рядом щит и перекатить на него.

При переломе костей таза пострадавшего также кладут на спину на твердый щит (фанеру, доски), под колени подкладывают скатанное одеяло или пальто так, чтобы нижние конечности были согнуты в коленях и слегка разведены в стороны. В таком положении конечности фиксируют с помощью распорки и бинтов.

При переломах костей свода черепа пострадавшего укладывают на носилки, под голову подкладывают мягкую подстилку с углублением, а по бокам ─ мягкие валики, свернутые из одежды или другого подручного материала. Иммобилизацию головы можно осуществить с помощью пращевидной повязки, которая проходит под подбородком и фиксируется к носилкам.

При переломах верхней челюсти наиболее простой способ иммобилизации ─ круговая повязка из бинта или косынки. При ее наложении подтягивают нижнюю челюсть к верхней до смыкания зубов и фиксируют в таком положении вертикальными ходами бинта вокруг головы или косынкой. Можно использовать и пращевидную повязку ─ для фиксации сомкнутой нижней челюсти. В тех случаях, когда зубы не смыкаются, между челюстями вводят полоску фанеры или кусочек линейки и прижимают ее к верхней челюсти.

При оказании помощи пострадавшим с переломом нижней челюсти, прежде всего, принимают меры для устранения или предупреждения асфиксии (удушья). Если человек в результате травмы потерял сознание и лежит на спине, возможно западение языка и немедленное удушье.

Поворот тела облегчает дыхание, в наибольшей степени это достигается в сидячем положении с наклоненной головой или лежа на животе с повернутой набок головой. Иногда прибегают к прошиванию языка булавкой и удержанию его за нитку, фиксированную к одежде или пращевидной повязке, с помощью которой обеспечивают иммобилизацию нижней челюсти.

Первая медицинская помощь при переломе ключицы направлена на обездвиживание пояса верхних конечностей. Поврежденную руку лучше уложить на широкую косынку. Транспортировать пострадавшего нужно в положении сидя, слегка откинувшись назад. Не рекомендуется наклоняться вперед, например, садясь в машину, так как при этом возможно дополнительное смещение отломков кости. Для обездвиживания применяют и другие способы. Двумя ватно-марлевыми кольцами, связывая которые на спине или крестообразной повязкой, разводят надплечья.

При переломе ребер накладывают тугую бинтовую повязку на грудную клетку, делая первые ходы бинта в состоянии выдоха. При отсутствии бинта можно использовать простыню, полотенце или кусок ткани. Транспортируют пострадавшего в положении сидя.

Временная иммобилизация при вывихах и других повреждениях суставов осуществляется так же, как при переломах костей. При этом фиксировать конечность необходимо в положении, которое наиболее удобно для пострадавшего и причиняет ему меньшее беспокойство. Нельзя пытаться вправлять вывих и применять силу для изменения вынужденного положения конечности.

Первая помощь

Источник

Перелом – это травма, при которой происходит повреждение костной ткани. При этом прочность кости оказывается ниже, чем сила воздействующего фактора. Существует классификация переломов, которая помогает врачам точно поставить диагноз и назначить правильное лечение.

Переломы и их симптоматика

Симптомы варьируются в зависимости от типа перелома. Например, при травме позвоночника болевой синдром может появиться не в месте удара, а в нижних конечностях. Травма со смещением всегда приводит к появлению деформации и нетипичной подвижности. Большинство переломов сопровождаются сильным непрекращающимся со временем болевым синдромом, появлением отечности, покраснения, синюшности кожи в месте травмы, образованием гематом. При травмировании конечности утратятся её опорная и двигательная функции.

Открытый перелом легко распознать по открытой кровоточащей ране, часто с торчащими из нее обломками костей. При закрытом отломки кости могут выпирать сквозь кожу, не пробивая её. Травма ребер всегда сопровождается затрудненным дыханием, болезненностью, кашлем, иногда – кровохарканием. Перелом со смещением всегда вызывает заметную деформацию кости, если повреждена конечность, она может показаться длиннее или короче нормальной.

Зависимость травмы от возраста

Структура костей ребёнка более гибкая и не такая прочная, как у взрослых, из-за чего их опорно-двигательный аппарат более уязвим к травмам. Кроме того, повышенный риск травмы у детей связан с высокой активностью и недостаточными навыками самосохранения. У пожилых людей в процессе возрастных изменений из костной ткани вымываются соли кальция, из-за чего скелет также становится более хрупким. Кроме того, ухудшенное в силу возраста кровообращение может приводить к ухудшению равновесия, головокружениям, повышая риск падения.

У зрелых людей риск травмы связан с сезонными погодными условиями, физическим трудом, спортивной деятельностью.

Основные симптомы

Почти все виды переломов имеют сходную, довольно яркую клиническуюкартину. Признаки могут варьироваться в зависимости от разных факторов, но выделяют общие симптомы повреждения костной ткани: сильная боль, не проходящая со временем, покраснение, отек, образование гематом, синюшность кожи в месте травмы.

Некоторые из этих симптомов являются абсолютными признаками перелома, некоторые – относительными. Преобладание тех или иных признаков зависит от типа травмы.

Классификация переломов костей

Для упрощения работы медицинских работников существует классификация переломов костей. Повреждения отличаются по разным факторам, включая форму и размещение обломков кости, а также причину травмы.

Причины травмы

В зависимости от причины повреждения переломы бывают патологическими или травматическими. Среди патологических выделяют следующие разновидности:

- Истончение костей после хирургического вмешательства.

- Наличие хронических патологий.

- Остеопороз.

- Кисты костей.

- Наличие опухолей.

Травматические повреждения делятся на прямые и непрямые. К прямым относят любые травмы, при которых место воздействия на ткани совпадает с местом нарушения целостности кости. В противном случае перелом называется непрямым.

Сообщение отломков кости

В зависимости от расположения отломков костей, различают 2 вида переломов. Если целостность мягких тканей нарушена, перелом называется открытым. Если таких повреждений нет – закрытым.

Открытые переломы, в свою очередь, подразделяют на первичные и вторичные. В первом случае повреждение мягких тканей образуется в момент травмы. Вторичный возникает, когда обломки кости травмируют кожу, пробивая её и образуя рану.

Закрытые переломы делятся на следующие типы:

- Комбинированный. Характеризуется возможным наличием повреждений висцеральных органов.

- Сочетанный. Причиной повреждения стали химические, радиационные и механические факторы.

- Множественный. В этом случае наблюдаются повреждения нескольких костей сразу.

- Единичный. Наблюдает повреждение только одной кости.

- Полный. Происходит полное отделение концов кости, наблюдается их смещение.

- Неполный. Обломки кости не разделяются. К таким дефектам относят надломы, трещины, дырчатые и краевые переломы.

Самые сложные, опасные и долго заживающие типы травм – это переломы со смещением. Они могут провоцировать тяжелые осложнения: потерю чувствительности, паралич, кровотечения, застойные процессы. Травмы крупных мышц и кровеносных сосудов способны привести к летальному исходу.

Место расположения

В зависимости от расположения травмы делят на следующие типы:

- Эпифизиолизы – травмы зон роста костной ткани у детей.

- Эпифизарными – повреждения в полостях суставов.

- Метафизарными – в области сустава.

- Диафизарными – травмы концов трубчатых костей.

- Вколоченными – травмы губчатых элементов костей.

- Повреждения трубчатых костей.

Эпифизарная травма представляет собой совмещение перелома и вывиха. Это осложняет процесс лечения, и делает период восстановления более длинным.

Форма линии перелома

В зависимости от линии перелома, они делятся на следующие типы:

- Поперечный.

- Продольный.

- Косой.

- Винтовой.

- Оскольчатый.

При поперечных переломах повреждение считают стабильным, так как не возникает смещения. В других случаях кости тянутся за мышцами, и их отломки начинают расходиться, если их сразу же не зафиксировать.

При оскольчатом повреждении кости образуются несколько острых осколков, которые впиваются в мягкие ткани, нанося повреждения. Такие травмы требуют длительного лечения и реабилитации.

Возможные осложнения переломов

Осложнения при травме кости подразделяют на три группы:

- Нарушения со стороны костной ткани. Неправильное заживление, патологическое изменение длины поврежденной конечности, образование ложного сустава.

- Нарушения со стороны мягких тканей. Кровотечения, атрофия мышечной ткани, ухудшение иннервации и кровотока.

- Распространение инфекции в ране или по всему организму.

Перелом может не срастись, если неправильно расположить отломки кости. Если между отломками кости попадут мягкие ткани, может образоваться ложный сустав, из-за чего конечность потеряет возможность нормально двигаться.

Повреждение нервных стволов при травме может вызвать образование крупной костной мозоли, что приведет к возникновению параличей и парезов, а также нарушению обменных процессов в тканях. Все эти осложнения, в конечном счете, могут стать причиной инвалидности.

Длительная иммобилизация конечности приведет к атрофическим процессам в мышцах и нарушению подвижности суставов. А также при снятии гипса могут наблюдаться отеки, синюшность кожных покровов. Чтобы избежать этого назначают лечебные процедуры, курсы специальных упражнений.

Инфекционные осложнения возникают при открытых повреждениях кости, когда патогенные микробы попадают в рану и распространяются по организму. Чтобы их предотвратить, рану обеззараживают и закрывают повязкой, раны зашивают, проводят лечение антибиотиками.

При неправильном или затянувшемся лечении возможно формирование рубцов, которые начинают давить на сосуды и нервы, что приводит к появлению хронических болей после окончания лечения. При этом пациент не может долго ходить, переносить тяжести, чувствует боль при смене погодных условий.

Диагностика перелома кости

Диагностировать травму можно, опираясь на симптомы, однако есть вероятность перепутать его с сильным ушибом или трещиной из-за похожей симптоматики. После оказания первой медицинской помощи нужно доставить пострадавшего в больницу, где его сможет обследовать квалифицированный специалист.

Наиболее точный способ определить перелом – сделать рентгеновский в разных проекциях. Это позволит не только определить место повреждения, но и хорошо изучить его со всех сторон. Как правило, для постановки точного диагноза этой процедуры достаточно. После неё врач может назначить лечение и наложить гипс.

Относительные признаки перелома

Почти любые повреждения костной ткани сопровождаются следующими относительными признаками:

- сильный болевой синдром, не ослабляющийся со временем;

- утрата двигательной функции;

- отечность и покраснение кожи;

- появление кровоподтеков.

Важно: эти признаки проявляются не всегда и могут оказаться симптомами другой травмы. Точно диагностировать её может только врач.

Абсолютные признаки перелома

Абсолютными признаками травмы костей являются крепитация – характерный хруст отломков кости при попытке двигать поврежденной конечностью или прощупать её, деформация, а также патологическая подвижность в месте травмы. Эти симптомы не всегда становятся доминирующими, но при их наличии перелом можно определить точно.

Первая помощь при переломах конечностей

Пострадавшему нужно сразу же оказать первую медицинскую помощь. Важно: правильные действия в первые моменты после травмы помогут избежать травматического шока, а также осложнений при дальнейшем лечении.

Что нужно сделать в первую очередь:

- Оценить повреждения, их тяжесть и общее состояние пострадавшего.

- Остановить кровотечение, обеззаразить рану.

- Дать пострадавшему обезболивающее.

- При необходимости переместить пострадавшего в более удобное положение, в котором он сможет дождаться скорой помощи. Перед этим важно оценить, возможна ли транспортировка: нельзя как-либо двигать пациентов при переломе позвоночника.

- Обездвижить поврежденный участок, наложить шину из подручных средств.

Если самостоятельная транспортировка пострадавшего невозможна, после оказания помощи необходимо сразу же вызвать скорую помощь.

Остановка кровотечения

При открытом повреждении костей может открыться сильное венозное или артериальное кровотечение. Его нужно остановить, используя медицинский жгут или использовать для этого подручные средства: ремень, галстук, кусок ткани от одежды.

Перед тем как накладывать жгут, нужно определить тип кровотечения. Сделать это можно по цвету крови и скорости её выделения:

- Венозное кровотечение — кровь течет медленно, равномерно, имеет темный окрас. Жгут нужно наложить под местом травмы.

- Артериальное кровотечение — кровь ярко-красная, бьет из раны рывками. Жгут накладывают сверху травмированной зоны.

Важно: скорая помощь может приехать не сразу после вызова. Чтобы не дать конечности отмереть, жгут нужно ослаблять каждые 1,5 часа, а потом снова затягивать. Поэтому время наложения жгута следует записать и не забыть сообщить его врачам скорой помощи.

Обработка ран

Чтобы избежать заражения крови, рану при открытой травме нужно быстро обработать антисептическим средством и наложить стерильную повязку. Для этого подойдет обычная перекись водорода. После этого место травмы нужно обездвижить.

Иммобилизация

Иммобилизация или фиксация поврежденной кости – основной вид медицинской помощи при переломах. На травмированные конечности накладывают шину – твердую накладку, которую можно сделать из подручных средств, например, деревянной доски. При отсутствии подходящих материалов нижние конечности можно связать вместе, при этом здоровая будет служить шиной для поврежденной, а верхнюю подвесить на платке, шарфе или бинте, обвязав его вокруг шеи. Это позволит избежать смещения обломков кости и дальнейших осложнений при транспортировке больного.

Обезболивание

При сильном болевом синдроме необходимо дать пациенту обезболивающие препараты – анальгин, кеторол, ибупрофен. Перед тем как проводить какие-то манипуляции с поврежденной областью: накладывать шину или пытаться её пальпировать, сделать это нужно обязательно иначе пострадавший может потерять сознание от болевого шока.

К какому врачу обратиться

При переломе за помощью нужно обращаться к травматологу или хирургу, также можно обратиться к терапевту. Врач проведет осмотр, определить тип травмы и выберет тактику лечения. На реабилитационный период пациента могут направить к игло- или рефлексотерапевту, врачу-реабилитологу, специалисту по лечебной физкультуре.

Видео по теме

Разные виды переломов костей характеризуются разной симптоматикой и требуют разных тактик лечения. Для облегчения диагностики была создана классификация, учитывающая локализацию, форму и расположение отломков кости, а также причины травмы. Следуя этой классификации, врач может поставить точный диагноз и определить лучшую тактику лечения.

Источник