Перелом зуба рентгенограмма

Диагностика перелома корней зубов. Лечение переломов корней зубов

Решающее значение в диагностике перелома корней имеют внутриротовые рентгеновские снимки. Рентгеновский снимок дает не пространственное изображение, а только в одной плоскости. Видимое на снимке нужно оценивать критически, с хирургической точки зрения. В случае перелома верхушки корня костная ткань может закрыть часть корня, и перелом на рентгеновском снимке не будет виден.

Это наблюдается при верхушечных переломах корней моляров из-за слишком толстой наружной линии уклона при верхушечном переломе щечных корней верхних первых коренных зубов, происшедшем в области скульно-альвеолярного гребня (crista zygomaticoalveolaris), а также в случае верхушечного перелома тонких щечных корней верхних коренных зубов соответственно истонченной кости альвеолярного отростка по отношению к корню зуба.

При вышеупомянутых верхушечных переломах, а также при переломах среднего отдела корня более точные сведения (по сравнению с рентгеновским снимком) дает тщательное исследование удаленного зуба. Поэтому желательно, чтобы больной, направленный в стоматологическую поликлинику по поводу перелома корня, принес с собой удаленный зуб или его часть, которые необходимы для постановки диагноза.

В случае среднего и шеечного перелома, если нет возможности для рентгеновского обследования, осторожным зондированием можно в основном определить уровень перелома и количество сфрактуированных корней. Если же при верхушечном переломе удаленный зуб отсутствует или поломался на части, рентгеновский снимок безусловно необходим.

Удаление поломавшегося корня обычно осуществляют при местном обезболивании. Проводниковое обезболивание при патологических процессах зубов и челюстей весьма эффективно.

Естественно, что при помощи 2 мл 2% раствора лидокаина, содержащего адреналин, нельзя достичь полного обезболивания; 5 мл его безусловно достаточно, чтобы без боли производить удаление корня и кости с применением элеваторов и щипцов типа Луэра. При расширенной операции удаления зуба вводится 8, а реже 10 мл раствора анестетика. Согласно этому, ожидаемая сложность вмешательства: повышенная разветвленность или сплетение корней, их повышенный наклон или увеличенное число, гиперцементоз, остеосклероз, — определяет количество вводимого для обезболивания раствора.

В случае шеечного перелома корней этих зубов после отсепаровки слизистой оболочки десны губной и нёбной сторон, края ее удаляют до шейки корня соседних зубов в виде воротничка. Треть луночкового края и межзубной перегородки выдалбливают тонким долотом (шириной 3 мм). После этого пользуются прямыми щипцами для удаления корней, наклоняя их в сторону губы. Не рекомендуется в этих случаях применять байонетные щипцы, так как при удалении корня бокового резца изогнутой частью щипцов из-за ограниченности поля действия можно травмировать второй здоровый соседний резец или клык.

При переломе в средней трети корня было бы необходимо провести шипцы по высоте, этот метод даже при обширной отсепаровке десны (gingiva propria) сопровождается ее разрывом. У боковых резцов и клыков стенки альвеолы в их средней трети толще. При переломе в верхушечной трети корня речь может идти лишь о выдалбливании. Это необходимо учитывать при последующем протезировании.

При переломе в средней и верхушечной трети корня может случиться, что часть корня находится в альвеоле совершенно свободно, в этом случае цель достигается путем введения между ослабленным корнем и альвеолярной стенкой тонкого элеватора (депуратор формы серпа) или стоматологического зонда, а в случае необходимости — удалением корня бором Хедштрёма.

– Также рекомендуем “Выдалбливание остатков передних верхних зубов. Перелом верхних малых коренных зубов”

Оглавление темы “Тактика при переломе корней зубов”:

1. Диагностика перелома корней зубов. Лечение переломов корней зубов

2. Выдалбливание остатков передних верхних зубов. Перелом верхних малых коренных зубов

3. Перелом корней верхних больших коренных зубов. Тактика при переломе маляров

4. Перелом корней нижних зубов. Перелом нижних больших коренных зубов

5. Перелом нижних однокоренных зубов. Техника разрезов при удалении поломанных корней

6. Удаление корней нижних моляров с образованием лоскута. Техника образования лоскута при удалении зубов

7. Выбор метода удаления поломавшихся корней зубов. Трудности удаления корней зубов

8. Положение пациента при удалении верхних корней. Положение врача при удалении корней задних зубов

9. Удаление корней молочных зубов. Травмирование мягких тканей при удалении зубов

10. Повреждение десны при удалении зубов. Травма альвеолярного отростка при удалении зубов

Источник

Горизонтальные переломы корней являются нераспространёнными типами переломов, составляя 0,5-7% от количества всех поражений постоянных зубов. Зубы с присутствующими горизонтальными переломами также характеризуются подвижностью, определенной степенью экструзии и смещением корональной части в зависимости от сложности и локализации патологии. При постановке такого диагноза следует всегда проводить рентгенологическую диагностику. Но при этом следует помнить, что если центральный луч не спозиционирован непосредственно через область ближнего фрагмента, то линию перелома верифицировать достаточно сложно.

Для решения подобной задачи было предложено использовать специальные радиографы с увеличенным или уменьшенным углом съемки в 15 градусов, но в последнее время все чаще методом выбора становится конусно-лучевая компьютерная томография, поскольку таковая обеспечивает наибольшую точность при идентификации травм зубочелюстного аппарата. Основные преимущества КЛКТ состоят в возможности трехмерной визуализации анатомических структур для уточнения местоположения, протяженности и направления линии дефекта, исключая при этом влияние рентгенологического эффекта суммации. Вместе с тем, по сравнению с планиметрическими методами диагностики, КЛКТ является менее доступным, более дорогостоящим и таковым, который характеризуется повышенной рентгенологической нагрузкой. Для формулировки некого прогноза при наличии горизонтального перелома корня следует учитывать топографию такового, а также особенности процесса его заживления. Предварительно проведенные исследования указывают на то, что для такой цели чаще всего используется метод прицельной рентгенографии. Исследования же, которые бы позволили провести оценку и прогноз горизонтального перелома зуба в перспективе, используя для этого метод КЛКТ, вообще отсутствуют.

В данной статье представлен анализ клинической и рентгенологической оценки горизонтального перелома зуба с использованием планиметричных и КЛКТ методов исследования в ходе двухлетнего наблюдения за пораженным центральным резцом верхней челюсти справа, лечение которого проводилось с использованием минерал триоксид агрегата (МТА).

Клинический случай

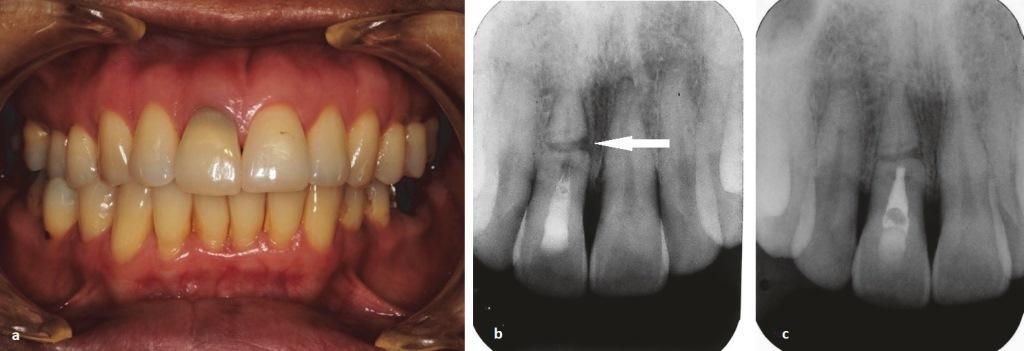

48-летняя женщина обратилась за стоматологической помощью на факультет стоматологии Чиангмайского университета в марте 2012 года с главной жалобой на спонтанную боль и подвижность в области 11 зуба. Симптомы возникли после аварии, произошедшей четыре месяца назад. У пациентки был диагностирован горизонтальный перелом корня и некроз пульпы с развитием симптоматического апикального периодонтита. В качестве первичного лечения пациентке была проведена инструментальная очистка коронального сломанного фрагмента, после чего в область перелома внесли гидроксид кальция без шинирования проблемного зуба. Было запланировано провести окончательное эндодонтическое лечение через два месяца. До начала этого этапа лечения была получена клиническая фотография зуба (фото 1 (а)), а также его периапикальная рентгенограмма (фото 1 (b)). В качестве внутриканального материала для коронального фрагмента использовали пасту на основе гидроксида кальция Vitapex (Neo Dental Chemicals). В области апикального фрагмента зуба никакого лечения не проводили.

Фото 1

(а) Клиническая фотография зуба до лечения (июнь 2012 г.): наличие дисколорации и незначительной экструзии.

(b) Рентгенограмма проблемного зуба до лечения (июнь 2012 г.): визуализация области перелома в области средней трети корня. С мезиальной стороны зуба верифицировано нарушение целостности твердой костной оболочки с формированием рентгенвизуализированной области поражения.

(c) Периапикальная рентгенограмма через год после пломбирования препаратом Vitapex (июнь 2013 г.): восстановление непрерывности твердой костной оболочки с обеих сторон перелома, апикальный фрагмент зуба – без каких-либо признаков поражения.

Через год после применения гидроксида кальция зуб не демонстрировал никаких симптомов. На периапикальной рентгенограмме было обнаружено восстановление целостности костных структур с обеих сторон перелома, в области же апикального фрагмента не было обнаружено никаких патологических признаков (фото 1 (с)). После этого провели обтурацию эндодонтического пространства коронального фрагмента посредством МТА, после чего провели контроль при помощи цифровой периапикальной рентгенографии (фото 2 (a)). Через месяц провели процедуру интракоронкового отбеливания с использованием пербората натрия как основного химически-действующего агента и стеклоиономерного цемента (GC Fuji IX GP, GC) для изоляции окружающих тканей в области шейки. После трех циклов отбеливания цвет зуба оказался немного ярче по сравнению с соседними зубами (фото 3 (а)). В конце проводили восстановление полости доступа посредством фотополимерного композита (Fitek Z350 XT, 3M).

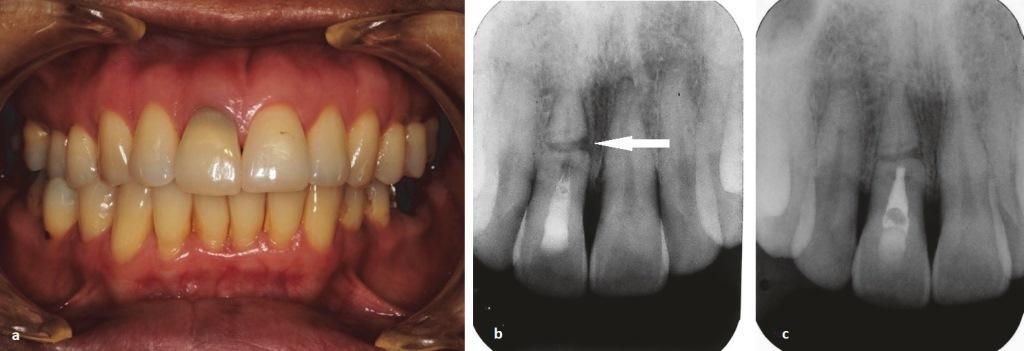

Фото 2: Цифровые периапикальные рентгенограммы.

(a) Рентгенограмма сразу после обтурации MTA коронального корневого фрагмента (июнь 2013 г.) демонстрирует выведение МТА приблизительно на 0,5 мм в апикальной области данного фрагмента зуба; линия разлома визуализируется на уровне пришеечной части корня.

(b) Рентгенограмма, полученная через год после обтурации МТА (июнь 2014 г.): проникновение костной ткани в область диастазов мезиального и дистального фрагментов корня без инвазии в области центральной части перелома (помечено звездочками). В области апикального фрагмента корня визуализируется четкая костная пластинка без каких-либо признаков нарушения.

((c) и (d)). Рентгенограммы, полученные через два года после обтурации MTA (июнь 2015 года): полна стабилизация кости в области перелома. Визуализируется рентгенпрозрачная линия около дистальной части корня (стрелка).

Фото 3

(a) Фотография получена через 3 цикла отбеливания зуба (июль 2013 г.): 11 зуб более яркий, чем соседние.

(b) Режущий край 11 зуба был слегка уменьшен, чтобы минимизировать нагрузку (стрелка) (июнь 2015 г.). Цвет зуба после обтурации МТА практически не изменился.

Через год после обтурации MTA зуб не демонстрировал никаких симптомов, а пациентка была довольна достигнутым оттенком. На прицельных рентгенограммах (фото 2 (b)) было обнаружено проникновение костной ткани в диастазы между фрагментами зуба, которая, однако не достигла инвазии до центральной части. В области апикального фрагмента никаких признаков нарушения костной ткани не отмечалось. В ходе двухлетнего наблюдения (июнь 2015 г.) были сделаны две периапикальные рентгенограммы: одна по методике параллельных лучей (фото 2 (с)), а другая с уменьшением вертикального наклона рентгеновского луча (фото 2 (d)). Обе периапикальные рентгенограммы продемонстрировали признаки заживления в области диастазов. Четкая рентгеноконтрастная линия между корональным и апикальным фрагментами помогла определить, что оба фрагмента зуба окружены своими собственными костными границами с четко контурированной костной пластинкой. Исходя из этих данных, результат лечения можно было категоризировать как «заживление путем интерпозиции костной и соединительной тканей», согласно классификации, предложенной Andreasen и Hjörting-Hansen. Однако в области дистальной стенки зуба в пришеечной области была идентифицирована другая рентгенпрозрачная линия (фото 2 (c) и 2 (d)). Можно было предположить наличие дополнительного пришеечного перелома зуба, однако никаких клинических признаков не сопутствовало постановке данного диагноза.

Чтобы исключить наличие дополнительного перелома пациенту было назначено КЛКТ-исследование (Orthophos XG 3D, Sirona). На сагиттальном срезе (фото 4 (а)) было подтверждено наличие перелома с вестибулярной стороны корня в области шейки зуба. Была верифицирована полная линия перелома, проходящая наклонно от средней трети корня с вестибулярной стороны до пришеечной части корня с небной стороны. При этом на КЛКТ срезах не было подтверждено никаких признаков интерпозиции костной ткани между диастазами фрагментов, однако вместе с тем не было обнаружено и никаких нарушений в области апикального фрагмента корня. Корональный срез КЛКТ (фото 4 (b)) подтвердил наличие горизонтального перелома в средней трети корня без инвазии в области перелома структуры костной ткани. По данным КЛКТ можно было предположить, что зазор между фрагментами зуба был заполнен соединительной тканью.

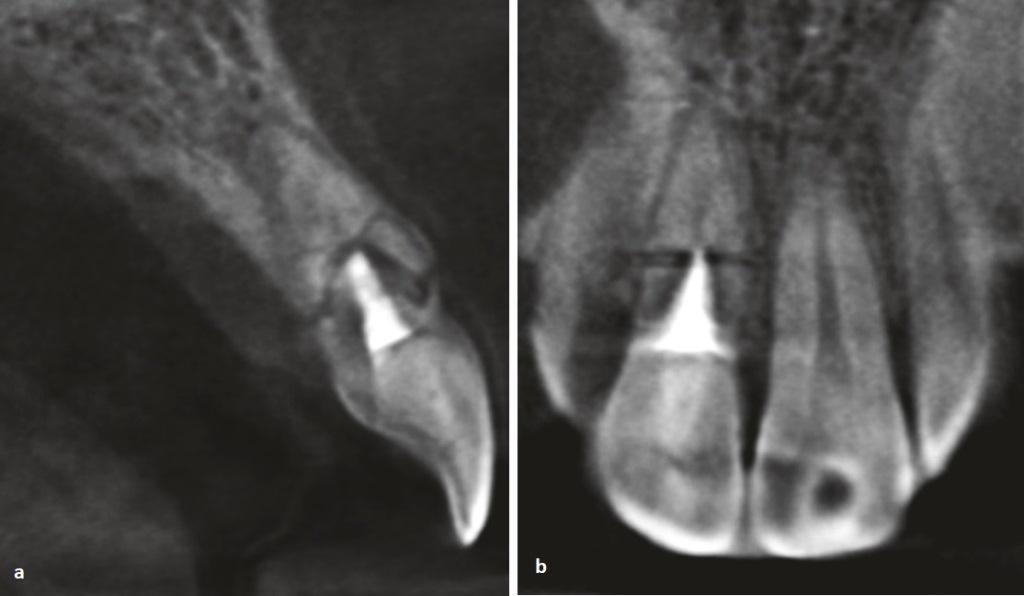

Фото 4: Результаты КЛКТ (июнь 2015 г.).

(а) Сагиттальный срез 11 зуба обнаружил наличие перелома в пришеечной области с вестибулярной стороны (обозначено скобками). Также была верифицирована полная линия перелома, проходящая наклонно от средней трети корня с вестибулярной стороны до пришеечной части корня с небной стороны (стрелки).

(b) Корональный срез КЛКТ обнаружил наличие линии горизонтального перелома без интерпозиции в нее костных тканей (стрелка).

Учитывая наличие дополнительного перелома с вестибулярной стороны в пришеечной части, врачу пришлось несколько редуцировать область режущего края 11 зуба для минимизации уровня прилагаемой на него нагрузки. Цвет зуба при этом в ходе годового наблюдения оставался полностью стабильным (фото 3 (b)). От пациента также было получено письменное информированное согласие на публикацию данного клинического случая в качестве статьи.

Обсуждение

Исследование Bornstein и коллег было посвящено сравнению эффективности использования методов КЛКТ и внутриротовых рентгенограмм для оценки локализации различных объектов. Авторы обнаружили, что местоположение переломов, как и углы их прохождения в структуре зуба по данным двух вышеупомянутых методов значительно отличались. По данным внутриротовых рентгенограмм наиболее частой локализацией переломов зуба являлась средняя треть корня (63,6%). С помощью КЛКТ удалось уточнить, что 70,45% таких переломов случаются с вестибулярной стороны, и 29,55% с небной. Исходя из этого, можно сделать вывод, что поперечные переломы срединной части корня, зарегистрированные на периапикальных рентгенограммах, на самом деле являются наклонными, а не полностью горизонтальными, которые начинаются со срединной части корня с вестибулярной стороны и заканчиваются в пришеечной области с небной. Аналогичная ситуация была обнаружена и в данном клиническом случае, таким образом, результаты нашего исследования согласуются с данными Bornstein и коллег.

Расположение области перелома является важным фактором, влияющим на прогноз и долгосрочную выживаемость травмированного зуба. В исследовании, проведенном Andreasen и соавторами, было обнаружено, что 10-летняя выживаемость зубов при горизонтальном переломе корня на апикальной трети составила 89%, в средней трети корня – 78%, а в пришеечной области – 67%, строго в пришеечной трети корня – 33%. Предполагается, что 10-летняя выживаемость 11 зуба в данном клиническом случае, основываясь на данных КЛКТ, будет составлять от 33% до 67%, что меньше прогноза, который может быть сделан по результатам внутриротовой рентгенографии.

Согласно результатам анализа обычных рентгенограмм, чаще всего заживление переломов состоит в интерпозиции соединительной ткани между фрагментами зуба с дальнейшей кальцификацией данной области и прорастанием грануляционной ткани, в то время как инвазия костных структур является наиболее редким механизмом восстановления области дефекта. Andreasen и коллеги обнаружили, что при интерпозиции между фрагментами соединительной ткани показатель выживаемости зубов уменьшается, в то время как достаточная кальцификация области дефекта способствует стабилизации фрагментов, независимо от положения перелома. В описанном клиническом случае КЛКТ и рентгенограммы продемонстрировали абсолютно разные типы заживления дефекта. Интерпозиция костной ткани, которая визуализировалась на прицельных снимках, учитывая возраст пациента, была достаточно необычной, в то время как замещение дефекта соединительной тканью, что было подтверждено на КЛКТ, являлось более естественным. Учитывая данный факт, логично, что прогноз зуба по данным КЛКТ и прицельных рентгенограмм отличался, и не в лучшую сторону. С другой стороны, даже наличие дополнительного перелома и интерпозиции соединительной ткани между фрагментами не провоцировало развития никаких ухудшающих клинических симптомов, которые могли бы скомпрометировать результат лечения в ходе двухгодового наблюдения.

Как правило, проводить эндодонтическое вмешательство сразу же после горизонтального перелома корня не рекомендуется. Данную процедуру следует выполнять при подтверждении факта некроза пульпы, который развивается в 20-40% таких клинических случаев. При этом апикальный фрагмент корня остается витальным и живет, грубо говоря, «своей привычной жизнью». Учитывая данные факты, лечение следует проводить только в корональном фрагменте. Использование МТА аргументивароно коротким размером коронального фрагмента и потребностью в достаточной герметизации. Недавно проведенное ретроспективное исследование установило, что использование МТА при горизонтальных переломах корня характеризуется трехлетней эффективностью в 89,5%. При этом чаще всего апикальный фрагмент остается беспроблемным, не демонстрируя ни эндодонтических, ни вторичных воспалительных осложнений. При использовании с той же целью гидроксида кальция было обнаружено факты ослабевания структуры радикулярного дентина. В систематическом обзоре Yassen и Platt был сделан вывод о том, что воздействие гидроксида кальция в течение пяти или более недель может негативно повлиять на механические свойства дентина корня. В принципе, данным фактом можно объяснить причину развития дополнительного перелома с вестибулярной стороны зуба в пришеечной области. May и коллеги предложили использовать КЛКТ для диагностики переломов корня, когда данные, полученные при использовании прицельных рентгенограмм, являются недостаточно убедительными, и в случаях горизонтальных переломов, идентифицированных на обычных рентген-снимках (для оценки наклона перелома). У нашего пациента КЛКТ было использовано в связи с подозрением на наличие нового перелома. Учитывая данные, полученные после КЛКТ диагностики, пациенту была проведена окклюзионная коррекция для профилактики потенциальных осложнений, предоставлены рекомендации относительно необходимости поддержания определенного уровня гигиены и обеспечения периодического мониторинга.

Выводы

Локализация и особенности заживления горизонтальных переломов корней по данным прицельных рентгенограмм и КЛКТ могут отличаться.

Лечение только некротически пораженного корневого фрагмента путем обтурации MTA демонстрирует благоприятный исход.

Долгосрочное лечение корневого канала гидроксидом кальция в зубах с горизонтальным переломом корня может спровоцировать развитие дополнительных переломов в структуре зуба.

Источник