Перелом задней стенки верхнечелюстной пазухи

Последствия травм верхнечелюстной пазухи. Лечение травмы гайморовой пазухи

Осложнения зависят от вида травмы. Если слизистая оболочка осталась целой и повреждена только костная стенка полости, послеоперационный период, как правило, проходит без осложнений.

Если между невредимой слизистой оболочкой и поврежденной костной стенкой попадает часть корня, оставаясь там на длительное время, то вокруг корня развивается воспалительный процесс, который не распространяется на эпителий слизистой оболочки.

При нарушении целостности слизистой оболочки в большинстве случаев рана заживает безо всяких последствий, если удаление зуба или части его корня произошло из-за острого пульпита, парадонтоза или же хронического периодонтита.

Так как слизистая оболочка хотя и повреждена, но потери ткани нет, воздух, поступающий из носовой полости в верхнечелюстную пазуху к ране, ее краями может закрывать перфорационное отверстие в виде клапана. После этого кровь, попавшая в полость, может удаляться через средний носовой ход.

В случае прорыва слизистой оболочки при удалении зуба из-за острого гнойного периодонтита или гнойного периостита, если больного оставить без наблюдения и лечения, может развиться гнойный гайморит.

Если слизистой оболочки недостаточно, чтобы закрыть перфорационное отверстие, то к моменту эпителизации краев раны, через 7—10 дней, может образоваться свищ между лункой и верхнечелюстной пазухой. Частым осложнением в результате перфорации полости является гнойный гайморит. Причина заключается в том, что слизистая оболочка полости, выстланная мерцательным эпителием, подвергается воздействию неактивной флоры полости рта.

Согласно статистике, в перфорированных и оставшихся открытыми пазухах гнойный гайморит возникает: через 3 дня — в 20% случаев, через 6 дней — в 60% и через неделю — в 80% случаев.

Если одновременно с нарушением слизистой оболочки в полость попала часть корня, которая своевременно не была из нее удалена, то верхнечелюстная пазуха инфицируется, отмечается развитие гнойного гайморита с последующим образованием свища. Очень редко бывает, когда попавший в полость корень, как инородное тело, образует вокруг себя ограниченное пролиферативное воспаление и, осумковавшись, не влечет вышеописанных явлений.

Лечение травмы гайморовой пазухи

Лечение соответствует виду травмы. Если повреждена лишь костная стенка полости, слизистая же оболочка осталась невредимой и костный дефект величиной с горошину или с фасолину, то никакого лечения не требуется.

Если отломался дистальный край альвеолярного отростка, то удаление нужно сейчас же прекратить и отломавшуюся кость осторожно отделить при помощи распатора от мягких тканей как со стороны щеки, так со стороны нёба и позади альвеолы. Нередко определяют, что слизистая оболочка полости на относительно большом участке свободна, носовая проба отрицательна, что является, как указывалось ранее, признаком целостности слизистой оболочки.

Для защиты последней мягкие ткани, отделенные от отломавшегося альвеолярного отростка, после соответствующей обработки соединяют так, чтобы не образовывалось мертвое пространство. Под мертвым пространством подразумевают широкую щель, оставленную между слоями ткани.

Если при повреждении костной стенки полости слизистая оболочка остается невредимой, а часть корня попадает между слизистой оболочкой и костной стенкой, то эта часть корня должна удаляться в стационарных условиях. После уточнения локализации по рентгеновскому снимку производят трапециевидный разрез слизистой оболочки со стороны преддверия рта, соответственно сегменту альвеолы удаленного зуба.

Затем слизисто-надкостничный лоскут отсепаровывают вверх настолько, чтобы поверхность поврежденной костной стенки полости была свободна от мягких тканей. После этого костными кусачками Луэра стараются настолько расширить находящееся на стенке полости отверстие, чтобы часть корня можно было удалить при помощи серпообразного элеватора или экскаватора Блэка. Вмешательство нужно проводить осторожно, чтобы не перфорировать слизистую оболочку полости.

Если костная стенка полости удалена на значительном или же на небольшом участке, а слизистая оболочка перфорирована, то дефект можно пластически закрыть широким трапециевидным слизисто-надкостничным лоскутом со стороны преддверия рта. Если часть корня удалось удалить, не повредив слизистой оболочки, при небольшом костном дефекте стенки, то необходимости в пластике раны указанным способом нет.

– Также рекомендуем “Повреждение слизистой гайморовой пазухи. Тактика при глубокой травме верхнечелюстной пазухи”

Оглавление темы “Осложнения удаления зубов”:

1. Повреждения альвеолярной лунки. Корни зубов под мягкими тканями

2. Перелом тела нижней челюсти. Кровотечение при переломе нижней челюсти

3. Повреждения нижней челюсти при удалении зуба. Повреждения верхнечелюстной пазухи

4. Травма верхнечелюстной пазухи при удалении зуба. Причины травм при удалении зубов

5. Типы травм верхнечелюстной пазухи при удалении зуба. Диагностика травмы гайморовой пазухи

6. Последствия травм верхнечелюстной пазухи. Лечение травмы гайморовой пазухи

7. Повреждение слизистой гайморовой пазухи. Тактика при глубокой травме верхнечелюстной пазухи

8. Воздушность гайморовой пазухи. Закрытие перфорационного отверстия верхнечелюстной пазухи

9. Восстановление слизистой верхнечелюстной пазухи. Ведение раны гайморовой пазухи

10. Кровотечение после удаления зуба. Лечение кровотечений из лунки зуба

Источник

Перелом решетчатого лабиринта. Повреждения верхнечелюстной пазухи

Рентгенологические симптомы осложнений со стороны решетчатого лабиринта обычно характеризуются интенсивным затемнением за счет кровоизлияния или травматического этмоидита.

Рентгенография при подозрении на повреждение стенок пазухи должна обязательно быть многоосевой, так как один снимок может даже не вызвать подозрений на перелом при наличии повреждения одной из стенок пазухи. Боковая и в особенности полуаксиальная проекции являются обязательными дополнительными способами наряду с основным снимком в подбородочно-носовой проекции.

Так как изолированные переломы стенок гайморовой пазухи очень редки из-за одновременного нарушения целости слабых мест верхней челюсти, к каковым относятся ее лобные и альвеолярные отростки, и из-за ее связи со скуловыми костями, то рентгенограмма в подбородочно-носовой проекции представляет большую ценность как обзорная, ориентирующая в картине этих сложных повреждений лицевого скелета.

Нередко бывает достаточно обнаружить на этом снимке одностороннее расхождение лобно-скулового шва или перелом скуловой дуги, чтобы заподозрить перелом одной из стенок гайморовой пазухи и постараться выявить его другими способами рентгенологического исследования.

Перелом тела верхнечелюстной кости, сопровождающийся нарушением целости стенок пазухи, по своему характеру может быть косым, продольным, поперечным, дырчатым (если травма нанесена острым предметом), оскольчатым, раздробленным. Значительного смещения отломков не бывает, если не считать так называемых импрессионных, при которых костные отломки смещаются внутрь гайморовой пазухи.

При повреждениях заднебоковой стенки пазухи следует обращать внимание на теневую линию ее наружного края, который в норме на подбородочно-носовом снимке сохраняет свою непрерывность. При переломе, проходящем через наружный край, нарушается непрерывность контура и может происходить расхождение между двумя образовавшимися теневыми линиями нарушенного края.

Оскольчатые импрессионные переломы заднебоковой стенки, которые могут быть совершенно незамеченными на рентгенограмме в подбородочно-носовой проекции, легко обнаруживаются на полуаксиалыюм снимке. Диагностическое значение здесь имеет описанный нами в разделе рентгенодиагностики новообразований гайморовой пазухи симптом нарушения перекреста линий стенки пазухи и глазницы, причем в отличие от злокачественных новообразований, при которых компонент стенки пазухи исчезает, происходит перемещение ее линии спаружи внутрь. При многооскольчатом импрессионном переломе можно также видеть разделение этой липни на несколько частей, т. е. отдельные костные осколки заднебоковой стенки.

Повреждение передней и верхней стенок пазухи можно заподозрить по симптому нарушения непрерывности нижнего края орбиты и подтвердить рентгенограммой в полуаксиальной проекции, на которой при импрессионном переломе может быть обнаружено смещение отломка спереди назад.

Свежие переломы стенок гайморовой пазухи всегда сопровождаются интенсивным равномерным затемнением ее, происходящим вследствие кровоизлияния в пазуху. В дальнейшем происходит либо рассасывание крови и постепенное восстановление воздушности пазухи, либо при инфицировании ее—переход в воспалительное состояние (гайморит).

В последнем случае исчезновение затемнения пазухи на рентгенограмме можно отметить после излечения травматического гайморита.

– Также рекомендуем “Признаки травмы решетчатого лабиринта. Огнестрельные ранения полости носа”

Оглавление темы “Рентгенография полости носа и височной кости”:

1. Атрофия костей полости носа. Злокачественные опухоли полости носа

2. Рентгенография при раке полости носа. Признаки рака гайморовой пазухи

3. Рак лобной пазухи. Саркомы полости носа

4. Фиброзная дисплазия полости носа. Костный ксантоматоз и болезнь Педжета

5. Повреждения костного скелета носа. Повреждения придаточных пазух

6. Перелом решетчатого лабиринта. Повреждения верхнечелюстной пазухи

7. Признаки травмы решетчатого лабиринта. Огнестрельные ранения полости носа

8. Рентгенодиагностика болезней уха. Рентгенография височной кости

9. Томография височной кости. Рентгенография при среднем остром отите

10. Рентгенологические признаки среднего отита. Лучевые признаки исхода среднего отита

Источник

Травматические повреждения околоносовых пазух значительно более редки, чем травмы и ранения пирамиды носа, однако если они возникают, то протекают клинически значительно более тяжело. Причины травматизма околоносовых пазух те же, что и пирамиды носа. При ушибах челюстно-лицевой и лобной области могут возникать переломы передних околоносовых пазух, а при ушибах лобной области и переломы основания черепа в области дна передней черепной ямки с разрывами (или без них) твердых мозговых оболочек. При тупых травмах могут наблюдаться повреждения мягких тканей, трещины стенок околоносовых пазух, закрытые и открытые переломы верхней челюсти, лобной, решетчатой и клиновидной костей, которые нередко сопровождаются вибрационными, коммоционными и компрессионными поражениями головного мозга. Симптомы и клиническое течение различаются в зависимости от травматического повреждения той или иной околоносовой пазухи.

Поражение лобной кости. Общее состояние чаще всего проявляется различными признаками травматического шока и соответствующими поражениями головного мозга. Местно: боль в области травмы, припухлость и гематома, ушибленные и иные раны мягких тканей, проникающих до кости. При переломе передней стенки лобной пазухи при пальпации ощущаются резкая боль и крепитация фрагментов кости. Нередко возникает эмфизема мягких тканей в периорбитальных тканях, лице и др. При ушибах лобной кости и переломах ее стенок нередко наблюдаются носовые кровотечения. В тех случаях, когда имеет место перелом мозговой стенки с разрывом твердых мозговых оболочек, наблюдается носовая ликворея. Рентгенография лобной кости позволяет установить характер перелома, выявить состояние основания черепа, наличие гемосинуса и субарахноидального кровоизлияния в передней черепной ямке.

Огнестрельные и осколочные ранения лобной кости характеризуются значительной тяжестью поражения, поскольку чаще всего они сочетаются с ранениями глазницы и лобных долей головного мозга. Такие ранения находятся в компетенции нейрохирургов, и лишь те ранения лобной пазухи, которые большей частью являются тангенциальными (касательными), нарушающим только целость передней стенки лобной пазухи и сочетающиеся с ранениями полости носа и нижних отделов решетчаотй кости без проникновения в полость черепа и разрыва мозговых оболочек, лечат в специализированном ЛОР-отделении.

Ранения лобной пазухи, особенно проникающие как в сам синус, так и в полость носа и черепа, чреваты тяжелыми осложнениями, которые нашли свое отражение в классификации Н.С.Благовещенской (1972).

Классификация осложнений после ранений лобной пазухи

- Гнойные осложнения после ранений лобной пазухи.

- Травматические гнойно-полипозные фронтиты.

- Фронтиты, сопровождающиеся экстрацеребральными гнойными осложнениями:

- фронтиты и эпидуральные абсцессы :

- фронтиты и СДА.

- Фронтиты, сопровождающиеся интрацеребральными гнойными осложнениями:

- фронтиты и интрацеребральные абсцессы:

- фронтиты и нагноение мозгового рубца.

- Фронтиты, сопровождающиеся экстрацеребральными гнойными осложнениями:

- Ограниченные гнойные пахименингиты в лобной области.

- Травматические гнойно-полипозные фронтиты.

- Негнойные осложнения после ранений лобной пазухи:

- стойкая носовая ликворея;

- клапанная пневмоцефалия;

- носовые кровотечения.

Из перечисленных осложнений самыми частыми являются гнойно-полипозные фронтиты и фронтоэтмоидиты. Наиболее тяжело протекают повреждения лобной пазухи, с интрацеребральными гнойными осложнениями. Кроме названных выше осложнений, следует отметить такие, как острые воспалительные процессы в коже лобной области (рожа, фурункулы, подкожная эмпиема, распространяющаяся на конвекситальные покровы) либо в костных тканях (остеомиелит), которые могут стать причиной тяжелых интракраниальных осложнений.

Сочетанные травмы и ранения лобной и решетчатой кости отличаются особой тяжестью течения, поскольку в 86% сопровождаются экстра- или интрадуральными поражениями. Такие поражения, особенно с вовлечением в процесс вещества головного мозга, сопровождаются многими неврологическими, психическими и глазными осложнениями.

При ранениях костного лобно-решетчатого массива с проникновением раневого канала в переднюю черепную ямку, в орбитальную и инфраорбитальную области возникают разнообразные неврологические симптомы, обусловленные поражением образований на основании черепа передней черепной ямки, важнейшие из которых – это вещество лобных долей с находящимися в них нервными центрами, обонятельные и зрительные нервы, а также первая ветвь тройничного нерва, верхние ветви лицевого нерва и нервы, иннервирующие экстраокулярные мышцы – глазодвигательный, блоковой и отводящий. Поражение этих образований вызывает соответствующие симптомы (аносмия, амавроз, паралич взора и др.).

Поражения верхней челюсти могут быть открытыми и закрытыми (по отношению к верхнечелюстной пазухи). Чаще всего встречаются бытовые травмы, вызванные тупыми ударами в скуловую область и область верхнего альвеолярного отростка. Обычно такие травмы сопровождаются гемосинусом, нарушением целости зубов верхней челюсти, носовым кровотечением, сотрясением головного мозга. Нередко переломы верхнечелюстной пазухи сочетаются с ушибами пирамиды носа и переломами его костей, а также скуловой кости, поэтому такие травмы являются обычно сочетанными и, как правило, пострадавшие поступают в отделение челюстно-лицевой хирургии. Нередко травма верхнечелюстной пазухи наступает при экстракции зубов, в основном верхнего 6-го зуба, а также при удалении прикорневых кист 5-, 6-го и 7-го верхних зубов – образуется свищевое отверстие в лунке, признаком которого является попадание жидкости в нос через лунку. При продувании носа воздух из его полости через выходное отверстие верхнечелюстной пазухи попадает в пазуху и из нее в полость рта через перфорированную лунку зуба.

Изолированные переломы решетчатой кости и клиновидной пазухи встречаются весьма редко. Обычно они сочетаются с переломами основания черепа и тяжелой ЧМТ. Огнестрельные ранения клиновидной пазухи и решетчатой кости обычно заканчиваются гибелью пострадавшего на месте ранения.

Клиническое течение травматических поражений околоносовых пазух определяется прежде всего тяжестью травмы, реперкуссионными травматическими поражениями головного мозга и видом разрушений, которые причиняет травмирующий объект. Как правило, при несвоевременном оказании специализированной хирургической помощи и проведении антибактериального лечения такие травмы осложняются тяжелыми челюстно-лицевыми, орбитальными абсцессами и флегмонами. При травмах полости носа с переломом основания черепа и доступа инфекции к мозговым оболочкам развиваются тяжелые менингоэнцефалиты, прогноз которых находится на грани неблагоприятного.

Лечение травмы придаточных пазух носа. При легких травмах околоносовых пазух без открытых переломов и нарушений целости слизистой оболочки лечение, как правило, неоперативное (системная антибиотикотсрапия, при гемосинусе – пункция с элиминацией крови и введения в синус антибиотиков, сосудосуживающие препараты – в полость носа, антигистаминные средства).

При травмах средней тяжести, сопровождающихся деформирующими переломами околоносовых пазух, с ранением мягких тканей, применяют те же хирургические вмешательства, что и при хронических гнойных воспалительных заболеваний этих пазух. Первичную хирургическую обработку необходимо проводить в режиме специализированной помощи с репозицией отломков, элементами пластики и оптимального дренирования синусов. Одновременно проводят системное противовоспалительное и противоболевое лечение.

При тяжелых травмах с переломом основания черепа и угрозой возникновения менингоэнцефалита пострадавших направляют в нейрохирургическое отделение. В хирургическом вмешательстве при таких сочетанных травмах целесообразно участвовать ринологу и челюстно-лицевому хирургу.

Прогноз весьма осторожный при тяжелых травмах; исход зависит от сроков хирургического вмешательства и своевременности и интенсивности антибактериального лечения. При травмах легких и средней тяжести прогноз, как правило, благоприятный.

Источник

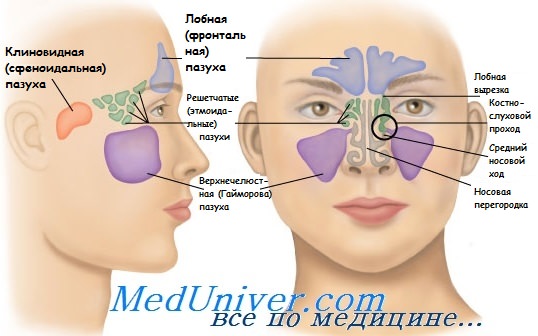

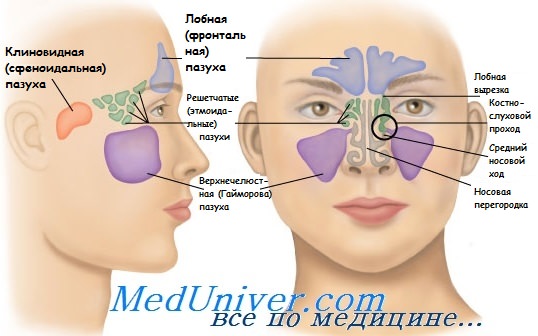

Такой термин, как гайморова (верхнечелюстная) пазуха, у большинства людей связан с гайморитом. Человек имеет две такие пазухи, местом расположения которых является костная полость над верхней челюстью. Они вместительные и достигают в размерах до десяти сантиметров кубических. Нередко в процессе удаления зубной единицы происходит перфорация. Чаще причиной такого состояния является неопытность хирурга, а также особенность анатомии верхнего зубочелюстного аппарата. Чтобы не допустить развития серьезных последствий, необходимо своевременное лечение патологии.

Что это

Перфорация гайморовой пазухи — это осложнение, которое стоматолог может спровоцировать в процессе удаления жевательных зубных единиц, расположенных вверху. Это обуславливается особенностями анатомического строения, которыми затрагиваются корни зубов и дно пазух.

Обычно корни зубов верхней челюсти отделяются от дна пазух костной пластиной. В области расположения первых 2 коренных единиц пластина имеет толщину всего 0,2-1,2 миллиметра. В некоторых случаях отмечается вдавливание верхушек таких зубов в пазухи. Кроме того, может наблюдаться их выступ дальше пазухового дна.

Кость, которая служит барьером, отделяющим корни зубов от гайморовой пазухи, со временем при наличии периодонтита способна рассасываться. Это приводит к слиянию расположенной в очаге поражения ткани со слизистой этой кости.

В процессе удаления зуба происходит разрыв слизистой, через лунку образуется симбиоз с полостью рта.

Причины

В большинстве случаев перфорация гайморовой пазухи возникает в результате посещения стоматолога. Именно проведение стоматологических процедур по удалению зубных единиц провоцирует развитие такого патологического состояния. В этом случае говорят, что произошла перфорация дна верхнечелюстной пазухи.

Однако не всегда можно утверждать, что виноват именно специалист. Часто лечащий врач с особой аккуратностью проводит процедуру, однако прободение все равно не удается избежать.

Удаление верхних зубов

В это случае повреждение дна пазухи возможно при проведении быстрого и усиленного удаления зубной единицы с помощью стоматологических щипцов. Однако, не исключено, что такое явление связывают и с особенностями анатомического строения, что делает пазухи более уязвимыми.

Эндодонтическое лечение

Это сложная процедура, которая подразумевает проведение стоматологических манипуляций в десневых тканях, корне или зубе. То есть, при таком терапевтическом мероприятии необходимо глубокое проникновение в десневую ткань или зубную полость, что также может спровоцировать болезнь.

Лечение такого типа используется при крайне осложненных случаях, когда отмечается инфицирование зубной единицы или полное ее разрушение, однако возможность сохранить зуб все же есть.

Имплантация

Процедура подразумевает собой восстановление полностью утраченной единицы и ее корня посредством искусственного имплантата. Его вживляют в костную ткань с помощью специального механизма, для изготовления которого берется безопасный и прочный сплав.

Операция достаточно сложная и стоит не дешево. Основная цель ее заключается в том, чтобы произвести замену зубного корня специальным приспособлением, которое по форме напоминает шуруп. Если процедура вживления проходила с нарушением определенных правил, то возрастает вероятность повреждения костной пластины.

Периодонтит хронической формы

Данная патология представляет собой воспалительный процесс, который затрагивает ткани расположенные вокруг зубной единицы. Под воздействием данного патологического состояния происходит истончение и отслаивание костной пластины, которая служит разделителем между гайморовой пазухой и верхним коренным зубом.

В результате такого процесса зуб подвергается удалению. Даже если все манипуляции проводить очень аккуратно, то перфорацию все равно предотвратить не удастся.

Резекция корня

Это один из способов лечения периодонтита, подразумевающий удаление корневой верхушки с гнойным содержимым. При проведении таких процедур с верхними зубами редко, редко, когда удается избежать перфорации.

Прежде чем обращаться к тому или иному специалисту с целью удаления зуба, необходимо достаточно внимательно изучить все отзывы не только о клинике в целом, но и о враче.

Симптомы

Важно понимать, что гайморова пазуха не является изолированной. В ней постоянно происходит циркулирование воздуха. Поэтому, если есть данное патологическое состояние, то вытекающая кровь будет содержать воздушные пузырьки. Кроме того, часть кровяной массы будет проникать внутрь пазухи.

Для постановки правильного диагноза необходимо обратиться к высококвалифицированному специалисту, который по результатам анализов назначает наиболее эффективные терапевтические мероприятия.

Если человек имеет хоть какие-то сомнения относительно присутствия патологии, он должен сразу посетить хирурга-стоматолога или лор-врача.

Все о трейнерах для прикуса

Среди наиболее частых признаков, которые могут свидетельствовать о том, что имеется повреждение гайморовой пазухи, выделяют:

- Кровоточивость зубной лунки, которая образуется после проведения процедуры удаления зубной единицы. При этом в крови наблюдается большое количество пузырьков воздуха. Число их, как правило, увеличивается при глубоком вдохе пациента.

- Кровотечение из ноздри, расположенной ближе к месту повреждения. Как правило, при качественном удалении кровь вытекает только из лунки.

- Изменение голоса. Человек начинает гнусавить. Такое состояние не сразу замечается после проведения устранения зубной единицы, поскольку в полость рта помещают тампон, которые препятствует разговору.

- Ощущение прохождения воздушного потока через сформировавшуюся после устранения зуба лунку. При этом пациент отмечает давление в верхней челюсти.

Когда перфорация пазухи возникает при проведении процедуры имплантации, то наблюдается как бы проваливание хирургического инструмента глубже того расстояния, на котором он должен находиться. При возникновении такой ситуации грамотный специалист сразу определит, что костная мембрана подверглась прободению.

При несерьезных повреждениях, которые не были замечены ни специалистом, ни пациентом, начинают проявляться более опасные симптомы:

- сильный воспалительный процесс;

- формирование обширного гнойного содержимого;

- частые мигрени;

- постоянная болезненность в области верхней челюсти.

В момент начала воспаления у пациента возникают трудности с дыханием. На одной стороне носа наблюдается отечность. Кроме того, такой процесс сопровождается общей слабостью и повышением температуры тела.

При возникновении подобных симптомов необходимо поставить врача в известность о недавно вырванном зубе или установке имплантата.

Диагностика

Для диагностирования перфорации дна гайморовой пазухи в результате удаления зубной единицы в большинстве случаев бывает достаточно изучить типичную клиническую картину. Если же возникают сомнения, а также появились подозрения на осложнения при имплантации или проведении эндодонтии, то дополнительно назначаются инструментальные методы исследования.

К ним относятся:

- Рентгенография. Делают рентген пазуховой области. В случае появления перфорации на снимках будут видны затемненные участки – скопление в полости пазухи кровяного содержимого. Кроме того, можно также обнаружить частички корня зуба, материал, предназначенный для проведения пломбирования, или элементы импланта. Также рентген может проводиться с использованием контрастного вещества, которое вводят в полость через сформированный перфорационный свищ.

- Компьютерная томография. Благодаря данному методу диагностики можно выявить перфорацию и наличие инородного тела более точно.

- Зондирование. Лунку или перфоративный канал исследуют при помощи тонкого зонда. Такая процедура определяет присутствие или отсутствие костного дна. Инструмент будет легко и беспрепятственно проходит через мягкие ткани.

- Общий анализ крови. Назначают при возникновении подозрений на застарелую перфорацию. По его результатам можно установить присутствие в человеческом организме активного инфекционного очага.

Только после проведения всех необходимых обследований врач принимает решение о методах лечения патологии.

Терапевтические мероприятия

В большинстве случаев лечение перфорации не обходится без оперативного вмешательства. Избежать подобной операции можно, только если патология возникла в результате проведения манипуляций по удалению зуба и сразу была обнаружена специалистом.

При этом также своевременно были предприняты все необходимые меры по предотвращению дефекта. В таких ситуациях чаще всего перегородку ушивают или в отверстие помещают турунду, которую предварительно смачивают специальным составом, обладающим противовоспалительными свойствами.

Это позволяет предотвратить проникновение и распространение инфекции. Также при проведении таких процедур происходит более быстрое зарастание отверстия.

6 эффективных методов исправления глубокого прикуса

В течение нескольких недель больной регулярно наблюдается у специалиста, который через день проводит осмотр и меняет турунду.

Однако, не во всех случаях рану зашивают сразу. Иногда бывает достаточно того, что в ране нет инородного тела. После этого лечащий врач следит за тем чтобы она не начала кровоточить. Для предотвращения повторных кровотечений, рану тампонируют на семь дней, а на десну накладывают швы.

Если повреждение стенки гайморовой пазухи было достаточно давно, то избежать хирургического вмешательства невозможно. При проведении процедуры верхнечелюстную пазуху вскрывают и все отмершие ткани, и инородные тела удаляют.

После такого лечения врач назначает курс приема антибиотиков, который длится на протяжении двух недель. При этом также необходимо употреблять противовоспалительные и антигистаминные лекарственные средства.

Последствия

Если своевременно не принять меры по устранению перфорации гайморовой пазухи, а также при полном отсутствии терапевтических мероприятий, возрастает риск развития опасных осложнений. Среди часто встречающихся возможных последствий выделяют:

- Гайморит. Представляет собой разновидность синусита и сопровождается воспалительными процессами в пазухах носа с скоплением гнойного содержимого. Такое состояние часто наблюдается при распространении инфекции. Патология сопровождается головными болями, повышением температуры, выделениями из носа гнойного характера.

- Потеря неповрежденных зубных единиц. Воспаление тканей вокруг лунки распространяется также и на здоровые зубы, что приводит к сильным болезненным ощущениям, требующим дополнительного проведения терапевтических мероприятий.

- Остеомиелит. Данный патологический процесс сопровождается формированием гноя и отмирание костной ткани. Для болезни характерна также высокая температура, болезненность десневой ткани и зубов, отечность слизистой оболочки.

- Менингит. Является одним из наиболее опасных осложнений. В результате такого заболевания не исключен летальный исход больного. Развитию патологии способствует воспалительный процесс в пазухе, который распространяется в дальнейшем на ткани головного мозга.

Предотвратить перфорацию верхнечелюстной пазухи не так легко, поскольку не всегда все зависит от самого человека. Но если возникли подозрения на патологию, то лучше сразу обратиться к специалисту, который проведет все необходимые исследования и назначит грамотное лечение.

Источник