Перелом вертлужной впадины классификация

Введение

Диагноз

Классификация переломов

Хирургические доступы

Выбор времени операции и предоперационное планирование

Репозиция и методика фиксации

Послеоперационное лечение

Литература:

10.1 Введение

Переломы вертлужной впадины со смещением приводят, как правило, к развитию посттравматического артроза сустава, если не была выполнена точная репозиция открытым методом и внутренняя фиксация (ORIF, open reduction and internal fixation). Для хирурга-травматолога переломы вертлужной впадины являются одной из наиболее сложных технических проблем. К этим сложностям относятся:

Правильное определение типа перелома.

Выбор хирургического доступа.

Выполнение именно тех специальных хирургических доступов, которые необходимы.

Достижение удовлетворительной репозиции и фиксации.

10.2 Диагноз

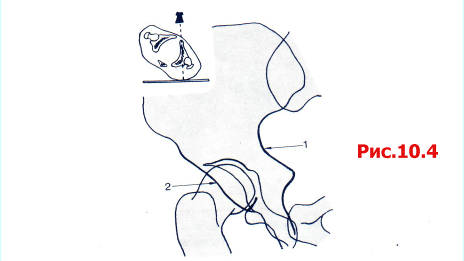

Рентгенограмма таза в прямой проекции должна быть выполнена всем пациентам с тяжелой травмой (рис. 10.1). При подозрении на перелом вертлужной впадины или его выявлении необходимо дополнительно выполнить следующие рентгенологические исследования:

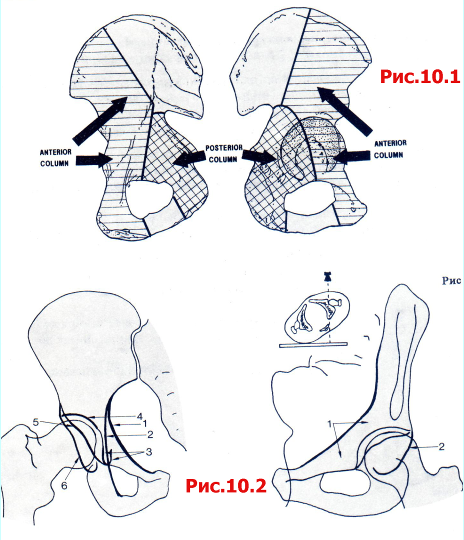

Поврежденный тазобедренный сустав в прямой проекции (рис. 10.2).

Таз в косой проекции 45° с поврежденным тазобедренным суставом, ротированным по направлению к излучателю (эту проекцию называют косой запирательной или косой обтураторной) (рис. 10.3).

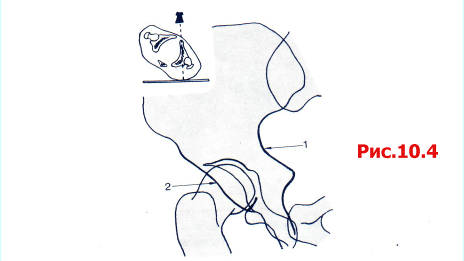

Таз в косой проекции 45° с поврежденным тазобедренным суставом, ротированным по направлению от рентгеновской трубки (эту проекцию называют косой подвздошной) (рис. 10.4).

Компьютерная томография (КТ) таза после оценки рентгеновских снимков в четырех стандартных проекциях. В большинстве случаев это помогает еще более точно определить расположение линий перелома и диагностицировать наличие свободных фрагментов, расположенных в полости сустава. Объемная трехмерная реконструкция компьютерных томограмм создает целостную картину перелома и облегчает планирование.

Часто сочетанные повреждения характеризуются значительным внутритазовым кровотечением, повреждением мочеполовой системы, нервных структур, а также разрывами тазового кольца и переломами нижней конечности с той же стороны. Все тяжелые переломы таза в подавляющем большинстве случаев сопровождаются легочной эмболией, и необходима ее профилактика.

Рис. 10.1 Передняя и задняя шейки вертлужной впадины и их границы, проецированные на внутреннюю и наружную поверхности подвздошной кости.

Рис. 10.2 Типичные рентгенологические линии, видимые нарентгенограммах тазобедренного сустава в прямой проекции. 1 Lineailiopectinea; 2 Lineailiooschiadica; 3 рентгенографическая буква «U» («фигура слезы»); 4крыша; 5передняя стенка; 6 задняя стенка.

Рис. 10.3 Косая проекция (запирательная) таза: 1 передняя колонна; 2 задняя колонна.

Рис. 10.4 Косая подвздошная проекция таза: 1 задняя колонна; 2 передняя стенка.

10.3 Классификация переломов

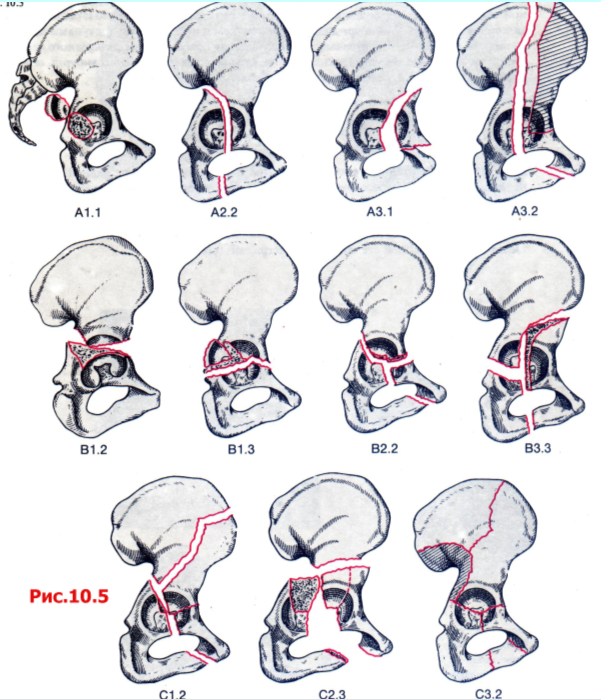

Классификация, первоначально предложенная Letournel была модифицирована для соответствия группам А, В, и С по классификации АО (рис. 10.5).

Тип А Повреждена лишь одна колонна вертлужной впадины, другая колонна интактна.

А1 Перелом задней стенки и его разновидности.

А2 Перелом задней колонны и его разновидности.

A3 Перелом передней стенки и передней колонны.

Тип В Характеризуется поперечным переломом, когда часть крыши остается прикрепленной к интактной подвздошной кости.

Поперечный перелом суставной поверхности с переломом или без перелома зад

ней стенки.

Т-образный перелом и его разновидности.

Перелом передней стенки или колонны и задний полупоперечный перелом.

Тип С Переломы обеих колонн; характеризуется линиями переломов, проходящими через переднюю и заднюю колонны, однако отличается от переломов типа В тем, что все суставные сегменты, включая крышу, отделены от оставшегося сегмента интактной подвздошной кости.

С1 Перелом передней колонны, распространяющийся до Christa iliaca.

С2 Перелом передней колонны, распространяющийся до передней границы подвздошной кости.

СЗ Переломы распространяются до крестцово-подвздошного сочленения.

Рис. 10.5 Классификация АО переломов вертлужной впадины.

Тип А: переломы с вовлечением лишь одной из двух колонн вертлужной впадины.

Тип В: имеется поперечный перелом, часть крыши остается прикрепленной к интактной подвздошной кости.

Тип С: вовлечены передняя и задняя колонны. Ни один из фрагментов крыши не прикреплен к интактной подвздошной кости (переломы обеих колонн).

10.4 Хирургические доступы

Ни один из хирургических доступов не является идеальным для всех переломов вертлуж-ной впадины. Однако в большинстве случаев через один доступ можно и репонировать и фиксировать перелом. Хирург должен быть знаком с несколькими доступами и выбрать из них тот, который лучше отвечает индивидуальным особенностям конкретного перелома. Существуют четыре хирургических доступа, отвечающих требованиям хирурга, опытного в вопросах лечения переломов вертлужной впадины:

доступ по Kocher-Langenbeck (пациент на животе или на боку), подвздошно-паховый доступ (пациент на спине), прямой боковой доступ (пациент на боку), расширенный подвздошно-бедренный доступ (пациент на боку).

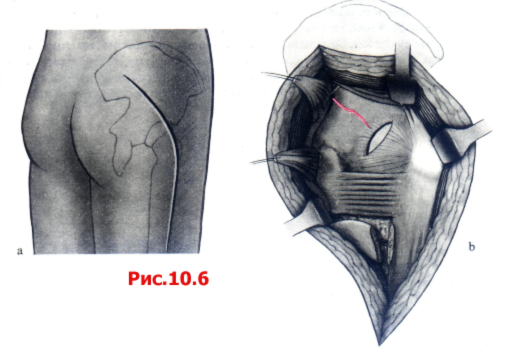

Доступ Кохера-Лангенбека обеспечивает, в первую очередь, подход к задней колонне. Тем не менее он может быть также очень полезен в качестве ограниченного доступа к передней колонне через большую седалищную вырезку (рис. 10.6).

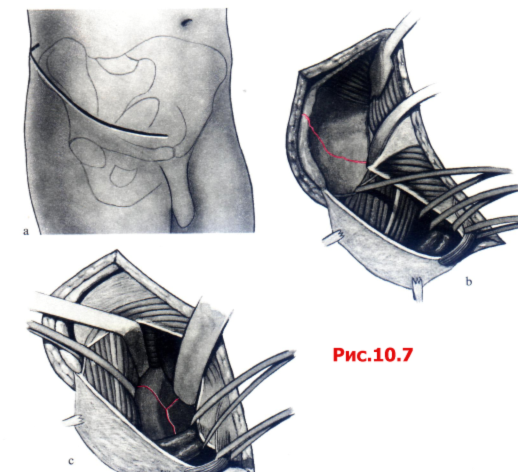

Подвздошно-паховый доступ позволяет, в первую очередь, выделить переднюю колонну и внутреннюю поверхность подвздошной кости. Задней колонны можно достичь также по ее внутренней стенке по Linea terminalis (рис. 10.7).

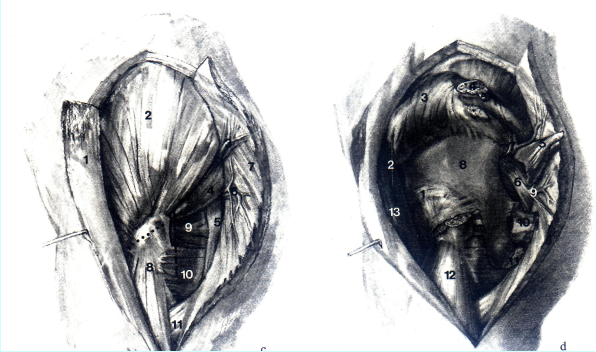

Рис. 10.6 Доступ по Кохеру-Лангенбеку.

А Разрез кожи.

B Выделение задней поверхности вертлужной впадины путем отведения М. glutens medius кпереди и проксимально, а М. ghiteus maximus, M. piriformis и М. obturatorius intemus кзади.

Рис. 10.7 Подвздошно-паховый доступ,

А Разрез кожи.

B Боковое окно доступа с обзором Fossa Шаса вследствие отведения М. iliopsoas и мышц брюшной стенки в медиальном направлении.

С Второе окно доступа, обнажающее linea arcuata и внутреннюю часть крыши вертлужной впадины путем отведения М. iliopsoas и N. femoralis в латеральном направлении и подвздошных сосудов — в медиальном.

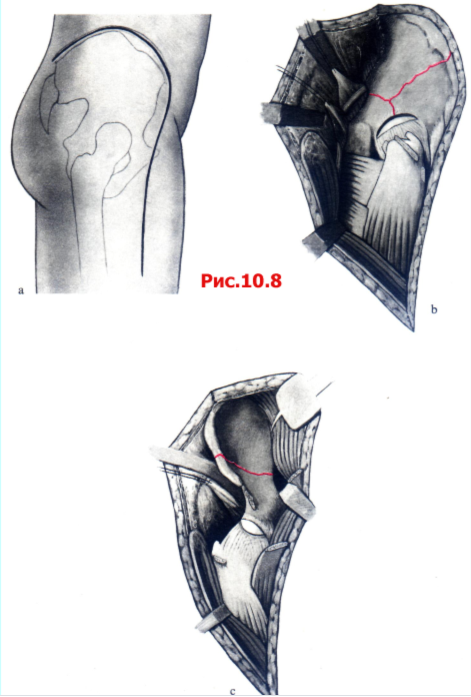

Расширенный подвздошно-бедренный доступ позволяет, прежде всего, обнажить наружную поверхность подвздошной кости и Fossa Iliаса и одновременно выделить переднюю и заднюю колонны. Подход к передней колонне, в отличие от подвздошно-пахового доступа, не столь удобен. Однако после отделения мышц от Fossa Iliаса можно осмотреть спереди и сзади всю подвздошную кость. Расширенный подвздошно-бедренный доступ с широким выделением костей таза часто является необходимым в случаях, когда нужно резецировать мощную костную мозоль или выполнить коррегирующую остеотомию (рис. 10.8).

Рис. 10.8 Расширенный подвздошно-бедренный доступ,

А Разрез кожи.

B Выделение наружной поверхности кости путем отведения Mm. gluteus, pirifonnis et obturatorius кзади, с выделение внутренней поверхности кости путем отведения М. iliopsoas и мышц брюшной стенки медиально.

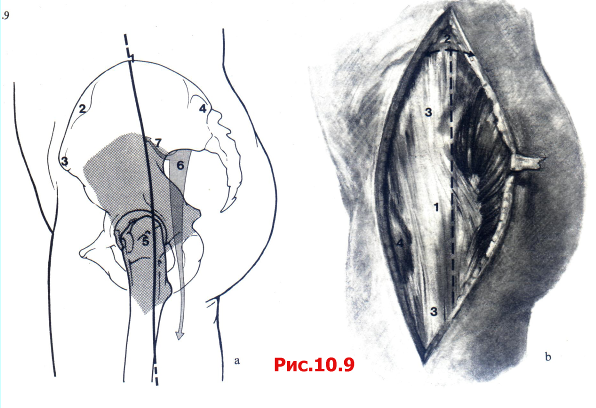

Прямой латеральный доступ позволяет выделить заднюю колонну, всю крышу и половину крыла подвздошной кости, а также предоставляет ограниченный подход к передней колонне (рис. 10.9).

Рис. 10.9 Прямой боковой доступ. Разрез кожи и доступ к кости.

А 1 Punktum suprakriste (Haивысшая точка Christa iliaca);2Tuberculum gluteum; 3 Spina iliaca anterior superior; 4 Spina iliaca posterior superior; 5 Trochanter major; 6 N. ischiadicus; 7 N. gluteus superior.

B 1 Trochanter major; 2 Punctum supracristale; 3 Tractus iliotibialis; 4 M. tensor fasciae latae.

С 1 Tractus iliotibialis; 2 M. ghiteus medius; 3 Vasa glutea superiors (ramus superficialis); 4 M. piriformis; 5 N. ischiadicus; 6N.gluteusinferioretvasagluteainferiora;7M.glutexismaximus;8M.vastuslateralis; 9M.„tricepscoxae”(Mm. gemelli et obturatorius internus); 10 M. quadratus femoris; 11 M. gluteus maximus (сухожилие).

D 1 M. rectus femoris, Caput reflexum; 2 N. tensor fasciae latae (N. gluteus superior); 3 Mm. gluteus medius et minimus (отвернута кверху); 4 Trochanter major (выполнена остеотомия); S M. piriformis (пересечена); 6 N. ischadicus; 7 N. ghiteus superior et vasa glutea superiora; 8 начало M. gluteus minimus; 9 N. ghiteus inferior et vasa gtutea inferiors; 10 M. triceps coxae (пересечена); 11 M. quadratus femoris; 12 M. vastus lateralis; 13 M. tensor fasciae latae.

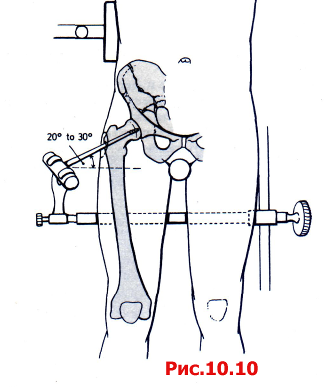

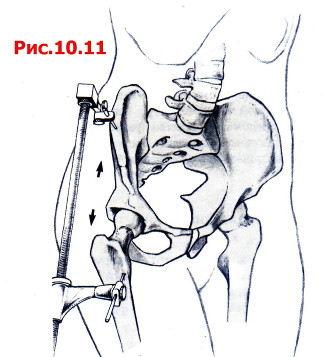

Использование ортопедического (травматологического) операционного стола дает целый ряд преимуществ при укладке конечностей и дистракции головки бедренной кости из вертлужной впадины. Этим значительно облегчается репозиция и осмотр суставной поверхности (рис. 10.10). В качестве альтернативы хирург может оперировать на стандартном операционном столе и для вытяжения использовать бедренный дистрактор, который фиксируют к Christa Iliaca и диафизу бедренной кости (рис. 10.11). Во время операции колено должно быть согнуто на 45-60 градусов для предотвращения повреждения N. ischiadicus. Все четыре хирургических доступа обеспечивают обзор как передней, так и задней колонны, однако у каждого из них есть определенные преимущества и недостатки.

Рис. 10.10 Укладка пациента не травматологическом операционном столе для создания тракции в дистальном и латеральном направлениях.

Рис. 10.11 Использование бедренного дистрактора.

10.5 Выбор времени операции и предоперационное планирование

Обычно лучше отложить выполнение операции на несколько (от 2 до 10) дней после травмы, локальная кровоточивость значительно снижается, а состояние больного стабилизируется. Спустя три недели после травмы образуется костная мозоль, что значительно усложняет репозицию.

Предоперационное вытяжение имеет минимальные преимущества и его ни в коем случае не следует накладывать за проксимальный отдел бедренной кости.

Вывих головки бедренной кости кзади следует устранять немедленно. Нерепонируе-мое или нестабильное смещение кзади является показанием к экстренной операции.

Антибиотики должны быть назначены в ближайшем пред- и послеоперационном периоде (24-48 часов).

Для различных типов перелома рекомендованы следующие хирургические доступы:

А1 Доступ Кохера-Лангенбека.

А2 Доступ Кохера-Лангенбека или прямой боковой.

A3 Подвздошно-паховый доступ.

При этих переломах в подавляющем большинстве случаев могут быть эффективно использованы доступы Кохера-Лангенбека или прямой боковой . Расширенный подвздошно-бедренный доступ полезен для изолированных поперечных переломах крыши вертлужной впадины (В 1.2) и тяжелых сочетанных переломах с вовлечением задних отделов крыши и обеих колонн (В1.3).

Эти переломы можно, как правило, оперировать из доступа Кохера-Лангенбека. При необходимости следует использовать сочетанный подвздошно-паховый доступ в случае, если передняя колонна не репонирована. В качестве альтернативы может быть применен прямой боковой доступ, однако, если значительные сложности вызывают у хирурга сомнения, лучше использовать сначала расширенный подвздошно-бедренный доступ.

Подвздошно-паховый доступ.

С1 Эти переломы можно оперировать из подвздошно-пахового доступа. Однако, если они сочетаются с повреждением задней стенки, то должен быть использован расширенный подвздошно-бедренный доступ.

С2 Оперативное лечение этих переломов возможно либо из доступа Кохера-Лангенбека, либо через прямой боковой доступ. Однако необходимо учитывать, что лучший обзор области перелома достигается при использовании подвздошно-пахового и расширенного подвздошно-бедренного доступов.

СЗ Расширенный подвздошно-бедренный доступ.

10.6 Репозиция и методика фиксации

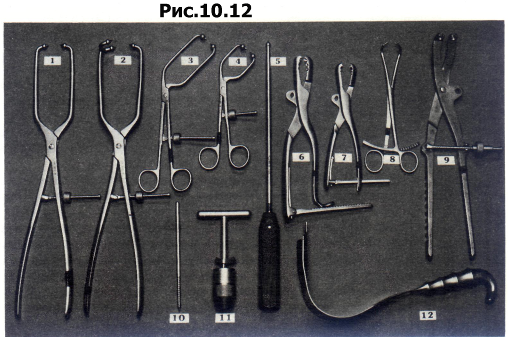

Наиболее полезными инструментами для хирургии вертлужной впадины являются тазовый репозиционный зажим, репозиционный зажим Фарабефа и различных размеров заостренные репозиционные зажимы (рис. 10.12). Инструмент с шаровидным утолщением на конце используют для подталкивания фрагментов друг к другу, а для предотвращения ротации задней колонны используют введенные в Os ischii винты Шанца с рукояткой или имеющий резьбу экстрактор головки бедренной кости.

Рис. 10.12 Инструменты для репозиции переломов вертлужной впадины.

репозиционный зажим «King Tong» („король “Тонг”); Препозиционный зажим «Queen Tong» („королева Тонг”); 5 большой изогнутый репозиционный зажим; 4 малый изогнутый репозиционный зажим; 5 толкатель; б большой репозиционный зажим; 7 малый репозиционный зажим; 8 остроконечный репозиционный зажим; 9 тазовый репозиционный зажим; 10 шуруп Шанца 6,Омм; 11 универсальная сверлильная головка с Т-образной рукояткой; 12 ретрактор для N. ischiadicus.

Тазовый репозиционный зажим и зажим Фарабефа фиксируют 4,5-мм кортикальными шурупами к различным костным фрагментам. Остроконечные репозиционные зажимы могут быть приложены непосредственно к кости, к просверленным углублениям в кортикальном слое кости или же к пластмассовым кольцам или крючкам. Репозицию перелома вертлужной впадины часто приходится выполнять поэтапно: сначала сопоставление и фиксацию единичных фрагментов, а затем добавление других фрагментов к уже соединенным частям. Для реконструкции рекомендуется использовать все внесуставные фрагменты. Иногда их находят вдоль Linea arcuata или Inzisura ischiadica. Использование этих фрагментов может значительно облегчить возможность репозиции и улучшить качество стабилизации. Качество репозиции суставной поверхности лучше всего проверить визуально. В случаях, когда для этого требуется нежелательное рассечение мягких тканей и капсулы сустава, качество репозиции можно проверить по точности сопоставления кортикального слоя безымянной кости. Вывих в крестцово-подвздошном сочленении или или перелом крестца со смещением необходимо, как правило, репонировать и фиксировать еще до сопоставления перелома вертлужной впадины. Первичная фиксация стягивающими шурупами (3,5-мм, 4,5-мм или 6,5-мм) обычно позволяет удалить репозиционные инструменты так, что при необходимости могут быть наложены пластины. Наиболее подходящими для этих целей являются прямая 3,5-ммреконструкционная пластина и изогнутая 3,5-мм тазовая пластина. Обязательным является точное моделирование пластин.

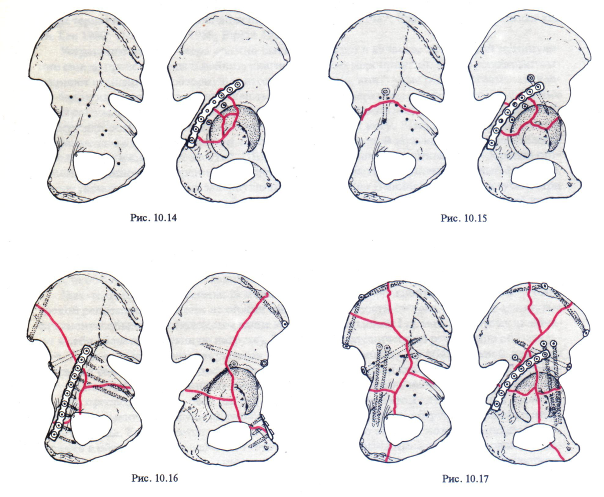

Пластины, как правило, накладывают по задней поверхности вертлужной впадины из разреза Кохера-Лангенбека. Эту же методику применяют и при использовании расширенного подвздошно-бедренного и прямого бокового доступов, когда пластины также накладывают на крыло подвздошной кости. При использовании подвздошно-пахового доступа пластины чаще всего располагают по верхнему краю входа в таз. Иногда перелом удается стабилизировать лишь стягивающими шурупами, однако в большинстве случаев фиксация шурупами должна быть дополнена наложением одной или нескольких пластин. Длинные стягивающие шурупы чрезвычайно эффективны в случаях, если они расположены между внутренним и наружным кортикальными слоями подвздошной кости либо вдоль длинной оси передней или задней колонны (рис. 10.14-10.17).

10.7 Послеоперационное лечение

После тщательного восстановления мягкотканного покрова и закрытия раны обычно оставляют вакуумные дренажи на 24-48 часов. Пассивную мобилизацию тазобедренного сустава можно начать через несколько дней. Когда пациент почувствует себя достаточно комфортно, обычно через 5-10 дней после операции, начинают тренировки с активной мобилизацией тазобедренного сустава и частичной нагрузкой (15 кг) весом тела на поврежденную конечность. В обычных условиях полная нагрузка весом может бытьразрешена через 8 недель после внутренней фиксации.

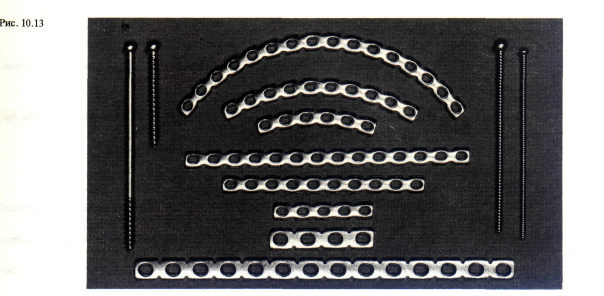

Рис. 10.13 Имплантаты для фиксации переломов вертлужной впадины, 3,5-мм и 4,5-мм изогнутые и прямые реконструк-ционные пластины, сверхдлинные 3,5-мм, 4,5-мм и 6,5-мм шурупы.

Рис. 10.14 Внутренняя фиксация перелома задней стенки (А1.2) из доступа Кохера-Лангенбека.

Рис. 10.15 Внутренняя фиксация сочетаннога поперечного переломай перелома задней стенки (В1.3) из доступа Кохера-Лангенбека.

Рис. 10.16 Внутренняя фиксация сочетанного перелома передней колонны и заднего полупоперечного перелома (В3.2) из подвздошно-пахового доступа.

Рис. 10.17 Внутренняя фиксация перелома обеих колонн (С 1.3) из расширенного подвздошно-бедренного доступа.

Литература:

Epstein НС (1980) Traumatic dislocations of the hip. Williams & Wilkins, Baltimore

Judet R, Judet J, Letournel E (1964) Fractures of the acetabulum. Classification and surgical approaches for open reduction. J Bone Joint Surg [Am] 46:1615

Knight RA, Smith H (1958) Central fractures of the acetabulum. J Bone Joint Surg 40:1

Letournel E (1979) The results of acetabular fractures treated surgically : twenty-one years experience. In: The hip: proceedings of the Seventh Open Scientific Meeting of The Hip Society. Mosby, St. Louis

Letournel E (1980) Acetabulum fractures: classification and management. Clin Orthop 151:81 Letournel E (1981) Fractures of the acetabulum. Springer, New York Berlin Heidelberg Matte JM, Merritt PO (1988) Displaced acetabular fractures. Clin Orthop 230:83

Matte J, Anderson L, Epstein H, Hendrick P (1986) Fractures of the acetabulum: a retrospective analysis. Clin Orthop 205:230

Matte J, Letournel E, Browner В (1986) Surgical management of acetabular fractures. Mosby, St. Louis (American Academy of Orthopaedic Surgeons Instructional Course Lectures, No.35, p.38)

Malta J, MehneD, Roffi R (1986) Fractures of the acetabulum: early results of a prospective study. Clin Orthop 205:241 Mears DC, Rubash H (1986). Pelvic and acetabular fractures. Slack, Thorofare, NJ Tile M (1984) Fractures of the pelvis and acetabulum. Williams & Wilkins, Baltimore

Источник

Одним из самых тяжелых повреждений таза считается перелом вертлужной впадины. Неправильно оказанная помощь или проведенное лечение могут стать причиной инвалидности пострадавшего. По статистике от 15 до 20% всех повреждений таза приходится именно на вертлужную впадину. После повреждения помощь нередко вынужден оказывать человек, несвязанный с медициной, что требует максимальной ответственности. В чем особенность этой части таза поможет узнать анатомия.

Строение вертлужной впадины

В переводе с латыни вертлужная впадина переводится как уксусница и имеет форму полусферы с углублением внутрь. Поверхность выслана хрящом и напоминает полумесяц, за что и получила одноименное название. Поскольку впадина участвует в образовании тазобедренного сустава, для увеличения ее поверхности есть суставная губа. Образуется эта часть таза телами лобковой, подвздошной и седалищной костей, которые срастаются у человека к 16 годам.

Выделяют переднюю и заднюю стенки, а также одноименные колонны и свод. Вместе с головкой впадина образует тазобедренный сустав, покрытый капсулой, выделяющей синовиальную жидкость. За счет колонн сустав приобретает дополнительную прочность.

Причины повреждения

Факторы, в результате которых возникает перелом вертлужной кости, могут быть самыми разнообразными. На скелет человека должно быть оказано сильное механическое воздействие, в результате чего кость ломается. Воздействие может быть прямым при непосредственном или боковом ударе в область тазобедренного сустава. Головка бедренной кости с силой ударяется по кости, вызывая ее повреждение. Прямое воздействие возникает в результате:

- автокатастрофы;

- падения с высоты;

- несчастных случаев на работе;

- падения тяжелых предметов на таз.

Выделяют также непрямой механизм получения повреждения, встречается он нечасто. Причиной является нарушение правил техники безопасности при занятиях тяжелыми видами спорта. Отдельно стоит выделить вывих головки бедра, когда во время смещения происходит перелом.

Классификация

При переломе вертлужной впадины используется классификация АО, которая предусматривает буквенно-числовые обозначения. Простыми являются переломы типа «А», более тяжелыми «В» и наиболее сложные повреждения обозначают «С».

Также повреждения можно разделить на следующие группы:

- При простых переломах нарушается целостность одной части вертлужной впадины. Например, перелом передней колонны или части заднего свода.

- Сложные переломы характеризуются повреждением нескольких участков. К примеру, перелом передней и задней колонны, часто есть нарушение целостности шейки бедра, вывих. Отломки могут смещаться за пределы сустава.

- При поперечных переломах отломки смещаются, что означает дополнительные осложнения.

- Опасным считается поперечный перелом задней колонны со смещением отломков, которые способны повредить крупные нервы, что ведет к нарушению подвижности в дальнейшем.

Отдельно стоит выделить центральный вывих бедра, при котором повреждается дно впадины и в полость таза проникает суставная головка. На рентгеновском снимке видна головка бедренной кости глубоко в вертлужной впадине.

Симптоматика повреждения

Сразу после получения травмы перелом свода вертлужной впадины или любого ее участка заподозрить бывает сложно. Натолкнуть на правильную мысль помогут симптомы:

- боль в области паха или тазобедренного сустава;

- ограничение подвижности нижней конечности;

- боль становится сильнее при попытке подвигать ногой;

- пострадавший не в состоянии ходить, то же наблюдается, если есть вывих.

Характерным является внешний вид пострадавшего.

- На стороне повреждения нижняя конечность немного короче здоровой, и несколько повернута кнаружи. Наблюдается подобное, когда перелом вертлужной впадины со смещением.

- Активные и пассивные движения резко ограничены и приносят боль.

- Человек не способен оторвать ногу от горизонтальной поверхности.

- При центральном вывихе движения резко ограничены, болезненны и носят пружинящий характер.

Ранние осложнения повреждения

Клиническая картина может дополняться симптомами повреждений других костей или органов. В подобной ситуации у пострадавшего падает артериальное давление и развивается шок. После удара или падения, аварии наблюдается:

- нарушение целостности органов малого таза (разрыв кишечника или мочевого пузыря);

- развивается внешнее или внутреннее кровотечение;

- разрывы или ущемления нервов (седалищного, верхнего ягодичного или бедренного);

- перелом или вывих бедренной кости.

Подобные повреждения только утяжеляют состояние пострадавшего, усиливают болевой шок.

Что делать до приезда врачей

Травмы таза могут стать угрозой жизни, в связи с этим важно оказать первую помощь правильно, с минимальным количеством лишних движений пострадавшего. Пока не приехали медики, помочь может оказать тот, кто находится максимально рядом к месту происшествия. Первое что стоит сделать – позвонить в службу скорой помощи, ведь пострадавший должен быть доставлен в лечебное учреждение. Сделать это можно и самостоятельно, соблюдая некоторые правила.

Пострадавшего необходимо немедленно уложить на твердую поверхность, на которой будет удобно транспортировать, подобное делается и при переломе головки бедра. Уложить человека нужно на спину и под ноги, согнутые в коленях, поместить подушки, свернутое одеяло или матрац. Под голову помещается небольшая подушка или сверток одежды.

Стоит постоянно помнить, что любое движение может стать причиной сильного кровотечения, которое при повреждении таза может достигать 3 литров. Особенно опасен в этом плане перелом вертлужной впадины со смещением отломков.

Когда имеется рана, на нее накладывается по возможности стерильная повязка. К месту повреждения необходимо приложить холод, он снизит кровотечение и уменьшит боль.

Диагностика

После госпитализации врачу необходимо решить вопрос, связанный с постановкой диагноза. Для этого требуется выполнить рентгеновский снимок, по возможности в двух проекциях. Обязательно выполняется обзорная рентгенограмма таза, однако, перелом вертлужной впадины без смещения не всегда на ней виден.

При возникновении сомнений или когда есть большое количество отломков показано выполнение компьютерной томограммы. При подозрении на повреждение внутренних органов врачом назначается МРТ. Методика позволяет диагностировать перелом задней стенки вертлужной впадины от передней. Если времени выполнять томограмму нет, а состояние пострадавшего требует немедленной диагностики, проводится УЗИ органов малого таза.

У женщин диагностика внутреннего кровотечения проводится при помощи пункции заднего свода влагалища. При получении крови из брюшной полости сомнений в том, что повреждены внутренние органы, не возникает.

Лечение

После травмы бороться с повреждением можно двумя способами: консервативно и оперативно. Все зависит от вида травмы, степени смещения и наличия осколков. Повреждения вертлужной впадины могут лечиться консервативно при условии отсутствия смещения, а также осколков. В остальных случаях показана операция, при которой отломки скрепляются при помощи металла.

Консервативный подход

Показано подобное лечение, когда не затронут суставный компонент и отсутствует смещение. Применяться может гипсовая иммобилизация, при которой повязка накладывается на ногу и пояс. Длительность ее ношения составляет не менее трех месяцев, после чего начинается период реабилитации.

Однако гипс в последнее время уступает по эффективности лечения аппарату внешней фиксации. Монтируется он при помощи специальных стержней в костях таза, которые фиксируются при помощи металлических реек. Подобное приспособление позволяет максимально быстро поднять пациента с постели, позволив ему, несмотря на перелом, ходить. После сращения костной ткани вертлужной впадины аппарат удаляется. Редко применяется вытяжение при переломе вертлужной впадины ввиду длительности лечения и нежесткой фиксации.

Лекарственная терапия

Для ускорения сращения применяются лекарственные препараты, в первую очередь кальций. Всасывание кальция в организме повышает витамин Д, который вырабатывается клетками кожи. Врачами применяются препараты: «Кальций д3 никомед», «Структум», «Кальцемин», «Остеогенон». Выработку витамина Д повышает облучение ультрафиолетом или принятие солнечных ванн.

Дополнительно показаны нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС). Выбор подобных средств поражает, наиболее распространенными являются препараты:

- Ксефокам;

- Мовалис;

- Ревмоксикам;

- Алмирал;

- Аэртал.

Дополнительно применяются сосудистые (Латрен, Тивортин, Пентоксифиллин) и диуретические (Трифас, Верошпирон) с целью профилактики отеков. Сразу после травмы элементом противошоковой терапии является введение солевых растворов. Объем инфузии составляет до двух литров, поскольку кровопотеря при переломах таза может достигать трех литров. Среди солевых растворов приоритет отдается препаратам: «Трисоль», «Раствор Рингера», 0,9% раствор натрия хлорида.

Актуальность при повреждении вертлужной впадины приобретают хондропротекторы, средства, восстанавливающие суставной хрящ. Применяются препараты: «Протекон», «Хондроитин комплекс», «Гиалуаль», «Мукосат». Назначаются хондропротекторные средства курсами, примерно на три месяца, эффекта стоит ждать не сразу, но после прекращения приема препарата он длится еще некоторое время.

Операция

Когда диагностирован перелом дна вертлужной впадины или другой ее части со смещением, показано оперативное вмешательство. Суть оперативного вмешательства заключается в проведении металоостеосинтеза. После травмы вмешательство стоит перенести примерно на 10 дней. За этот период у пострадавшего проходит травматический шок, прекращается кровотечение, уменьшается отек тканей, что мешает проведению вмешательства.

Но если медлить с процедурой более трех недель, добиться положительного результата будет сложно. Причиной всему является костная мозоль, которая препятствует нормальному сопоставлению косной ткани. За сутки показано назначение антибактериальных препаратов. Причем назначение их длится еще два дня после вмешательства.

Есть несколько вариантов доступа к месту повреждения, выбор стоит сделать между прямым-боковым, подвздошно-паховым и подвздошно-бедренным. В каждом случае есть свои положительные и отрицательные стороны, выбор проводится в зависимости от ситуации оперирующим врачом.

Восстанавливается анатомия вертлужной впадины постепенно. Вначале скрепляются крупные одиночные фрагменты, после анатомия дополняется остальными, которые врач находит в ране. Рекомендовано использовать все найденные фрагменты, поскольку это стабилизирует сустав. Кость может быть стянута металлическими шурупами. Далее на крыло подвздошной кости может быть установлена металлическая пластина, винты остаются на своем месте.

Последствия травмы

При подобной травме страдает, в первую очередь, тазобедренный сустав и его функция. На поверхности сустава могут развиться патологические изменения. Головку бедренной кости или ткань впадины может поразить асептический некроз. Нередко развивается коксартроз, при котором поражается суставной хрящ. Крупными отломками может повредиться седалищный нерв. Открытый перелом всегда осложняется попаданием инфекции в рану.

При восстановлении полной анатомии впадины прогноз благоприятный. При возникновении осложнений врачом применяются меры, направленные на их устранение. При выполнении всех рекомендаций специалиста осложнений удается избежать.

Восстановительный период

Завершающим этапом является реабилитация после перелома вертлужной впадины, которая делится на несколько этапов. Они имеют свое начало и конец, сроки зависят от момента давности проведения операции или получения травмы.

Первый период начинается с момента получения травмы и до снятия пострадавшего с вытяжения. Длительность лечебной гимнастики от 15 до 20 минут под руководством реабилитолога. Задача состоит в том, чтобы вывести пострадавшего из состояния травматического шока и повысить общий тонус организма. На стороне повреждения мышцы ноги должны быть расслаблены, устраняется боль с ноги и таза. Особое внимание уделяется нормальной работе всех органов и систем.

Показаны упражнения:

- Сгибание и разгибание пальцев – 10 раз.

- Сгибание и разгибание подошв – 10 раз.

- Круговые движения стопами – 6 раз в каждую сторону.

- Медленно под руководством реабилитолога поднимание и опускание таза. Опора может быть на здоровую ногу и руки, если они не повреждены. Выполнить потребуется 5 раз.

- Если не мешает спица, то проводится сгибание и разгибание в колене на протяжении 10-15 минут.

- Движения надколенником от 15 до 20 раз. Повторяется упражнение по пять раз в день.

Пациент не должен чувствовать никаких болевых ощущений, а если они возникают, сообщить реабилитологу или лечащему врачу.

Началом второго этапа является период после окончания операции и до того, пока человек не начнет передвигаться самостоятельно. В среднем этот период составляет от 4 до 6 месяцев. Задача врача научить человека передвигаться на костылях, потом с тростью с последующим отказом от нее.

Опора на ногу исключается на 4 месяца, потом наступать можно, но постепенно с большими периодами отдыха, чтобы не допускать перегруза конечности. Ориентироваться врачу и пациенту позволяет боль, от нее зависит степень нагрузки. Резкая боль в области таза и нижней конечности является сигналом к прекращению гимнастики. Пациенту показаны упражнения в положении на спине с обязательной проработкой всех суставов. Гимнастика позволяет улучшить ток крови и лимфы.

Полезно поднимать и опускать ноги, сгибать в коленном и тазобедренном суставах отдельно или вместе со здоровой ногой. Положение может быть вертикальным или с опорой на костыли. Показаны различной интенсивности махи, отведения и приведения, круговые движения, сгибание и разгибание в коленном суставе. Выполняется каждое упражнение по пять раз, требуется от 5 до 6 подходов.

Задача третьего этапа в том, чтобы человек начал жить полноценной жизнью. Движения восстанавливаются в полном объеме, пох?