Перелом верхней челюсти в судебной медицине

Переломы верхней челюсти (судебно-медицинская диагностика и экспертная оценка) Текст научной статьи по специальности « Прочие медицинские науки»

Аннотация научной статьи по прочим медицинским наукам, автор научной работы — Пашинян Г. А., Ромодановский П. О., Беляева Е. В., Баринов Е. Х.

Статья посвящена проблеме диагностики и экспертной оценки переломов верхней челюсти . Представлены данные о морфологии и механизмах образования как типичных переломов, так и различных их вариантов.

Похожие книги на litres.ru

Похожие темы научных работ по прочим медицинским наукам , автор научной работы — Пашинян Г. А., Ромодановский П. О., Беляева Е. В., Баринов Е. Х.

Текст научной работы на тему «Переломы верхней челюсти (судебно-медицинская диагностика и экспертная оценка)»

© Г.А.Пашинян, П.О.Ромодановский, Е.В.Беляева, Е.Х.Баринов

Г.А. Пашинян, П.О. Ромодановский, Е.В. Беляева, Е.Х. Баринов

ПЕРЕЛОМЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА)

Кафедра судебной медицины (зав. — проф. Г.А. Пашинян)

Московского государственного медико-стоматологического университета

Статья посвящена проблеме диагностики и экспертной оценки переломов верхней челюсти. Представлены данные о морфологии и механизмах образования как типичных переломов, так и различных их вариантов.

THE UPPER JAW FRACTURES (FORENSIC MEDICINE DIAGNOSIS AND EXPERT ESTIMATE)

G.A. Pashinyan, O.P. Romodanovsky, E.V. Belyaeva, E.Kh. Barinov The article is devoted to the problem of diagnoses and expert estimate of upper jaw fractures. The data of morphology and mechanism of formation of typical fractures and it’s different variants are presented.

Повреждения челюстно-лицевых костей среди прочих травм составляют 2,5-4%. Из повреждений костей лицевого скелета частота переломов верхних челюстей варьирует от 66,7-80,9%.

Переломы верхней челюсти могут быть как местными (локальными), таки отдаленными. Линия местных переломов обычно проходит в типичных местах, называе-мыхместами «наименьшего сопротивления», что обусловлено анатомическим строением верхней челюсти, главным образом, за счет расположенных в ней и окружающих ее больших полостей (носовая, гайморова, глазница). Отдаленные переломы возникают главным образом тогда, когда действующая сила направляется снизу вверх или передается через носовые кости (отраженный перелом).

При особенно сильныхтравмирующихвоздействи-ях, при транспортных повреждениях, при падении с большой высоты может наблюдаться полное раздробление верхней челюсти или вклинивание ее с повреждением основания черепа.

Различают переломы тела верхней челюсти (преимущественно поперечные и реже смешанные — поперечные и сагиттальные) и ее отростков.

Переломы тела верхней челюсти могут быть типичными и нетипичными. К типичным относятся переломы, при которыхповреждения распространяются по линиям — швам, соединяющим верхнюю челюсть с соседними костями лицевого скелета. При этом наблюдается несколько основныхтипов повреждений.

Ле Фор I (перелом Г ерина). Линия перелома проходит горизонтально через тело верхней челюсти вплоть до нижних отделов носовой полости и отделяет нижнюю часть тела верхней челюсти вместе с альвеолярным отростком от верхней части его тела. Перелом захватывает нижние отделы пазухи верхней челюсти. Слизистая полости ртаповреждается не всегда, но, темне менее,в большинстве случаев.

Перелом может наблюдаться и на одной половине челюсти, причем тогда он сочетается с сагиттальным переломом посередине.

Как правило, переломы типа Ле Фор I возникают при нанесении удара твердым тупым предметом с широкой (преобладающей) поверхностью в область верхней губы. По мнению В.Н. Крюкова [1], обязательным условием для возникновения такого перелома является разомкнутое положение челюстей, в силу чего нижняя челюсть не фиксирует нижний край верхней челюсти.

Если при данном типе перелома смещения отломка не происходит, прикус не нарушается. Нарушения кожного покрова наблюдаются не всегда. Могут отмечаться выделения из носа, что свидетельствует о повреждениях слизистой оболочки пазухи или же слизистой оболочки носа. Могут также повреждаться верхние резцы, что, однако, не всегда является обязательным.

При смещенном отломке нарушается артикуляция. Отломок обычно вдавлен кзади. В таком случае наблюдается прогенный прикус. Дислокация может быть также латеральной; при таком смещении возникает косой прикус. Если отломок смещается дорсально и каудально, то прикус становится открытым. В таком случае у больного может быть затрудненное дыхание. При кровоизлиянии в верхнечелюстную пазуху она на рентгенограмме выглядит затемненной. Со стороны центральной нервной системы обычно констатируются только сравнительно легкие симптомы проходящего характера.

Ле Фор II. При этом типе перелома происходит «отрыв» («отграничение») всей верхней челюсти и костей носа от остального скелета головы и лица. Линия перелома идет поперечно через корень носа, внутренний край глазницы; проходит далее по основанию глазницы в нижнюю глазничную щель, по скуловерхнечелюстному шву и крыльям основной кости; при этом возможны довольно редкие переломы решетчатой пластины решетчатой кости. Могут повреждаться также гайморова пазуха, кости носа, барабанная перепонка и лобные кости. Этот перелом называется также пирамидальным.

Такие переломы возникают, как правило, при ударе тупым твердым предметом в область переносицы. В этом случае повреждение возникает при сомкнутыхче-люстяхи выбиваются кости верхней челюсти, для чего необходимо более значительное внешнее усилие, чем при образовании перелома первого типа.

При переломах типа Ле Фор II внешний вид больного зависит, главным образом, от повреждений мягких тканей, от характера кровотечения и от смещения отломков. Наблюдается кровотечение из носа, ав некоторыхслуча-яхтакже выделение спинномозговой жидкости. Истечение спинномозговой жидкости свидетельствует о повреждении решетчатой пластинки.

В типичных местах (вокруг глаз, на конъюнктивах и т.д.) развиваются гематомы и отеки. При повреждении костей носа окружающие ткани отекают. Часто также

наблюдаются симптомы поражения или же раздражения центральной нервной системы.

Отеки проходят обычно в течение недели; гематомы рассасываются медленнее. Позднее всего проходят субконъюнктивальные геморрагии, которые иногдаудер-живаются в течение несколькихнедель.

В большинстве случаев при таких переломах пальпа-торно определяется подвижность всей верхней челюсти и носа. Нарушения артикуляции зубных рядов бывают не всегда четко выражены. Если они и наблюдаются, то как правило, соответствуют нарушениям при переломе Герина. При переломе подглазничного края, когда костные отломки смещены, типичным признаком является наличие острой ступеньки, прощупываемой при пальпации.

Ле Фор III. Лицевой скелет полностью «оторван» от черепа. Линия перелома проходит поперечно через корень носа и глазницу, нижнюю глазничную щель и край глазницы, далее она идет над скуловерхнечелюстным швом и через скуловую дугу. Переломы этого типа, как правило, сочетаются с черепно-мозговой травмой, а запрокинувшаяся кзади верхняя челюсть, закрывая вход в гортань, может вызвать механическое нарушение внешнего дыхания.

Такие переломы возникают при ударе тупым: твердым предметом в область глазницы и основания носа или при боковом ударе в область скуловой кости. Кроме того, такие переломы возможны в случаях, когда на лицо по касательной (по отношению к плоскости кости) падает тяжёлый предмет с большой высоты, приводя к отрыву лицевых костей вместе с мягкими тканями и органами лица.

В клиническом отношении переломы типа Ле Фор III более тяжелые и сложные, так как при таких переломах часто также повреждаются кости основания черепа. В связи с этим возникают и осложнения со стороны центральной нервной системы. Нарушается общая конфигурация лица. Может развиться так называемое «мискообразное» лицо с дорсальным смещением всего челюстно-лицевого массива.

Характерным, достаточно частым клиническим признаком данного переломаявляется диплопия, которая может воз-никатьиз-задавлениянаглазноеяблоко вследствие смещения отломка вниз или же из-заперекашивания основания глазницы. Кроме того, диплопия может быть обусловлена нарушением тонуса глазодвигательных мыттттц, атакже происходить в результате образования большой гематомы, располагающейся интра- или же ретроорбитально.

Кровоизлияния в области век, так называемые «темные очки», субконъюнктивальные геморрагии, отек век и т.д. при этом типе переломов наблюдаются намного чаще, чем при иных переломах челюстно-лицевого скелета.

Вассмундом описаны еще две типичные формы такого рода переломов, которые представляют вариации переломов по типу Ле Фор II и III, с той лишь разницей, что верхняя линия перелома проходит не через носовые кости, а через носовое отверстие. Вместе с тем, в реальных условиях наблюдаются многочисленные вариации и комбинации этихтипов, причем как односторонние, так и двусторонние.

Среди наиболее частыхосложнений переломов тела верхней челюсти встречаются паралич мягкого неба (повреждение нисходящего небного нерва), потеря чувствительности щек, крыла носа, а также верхней губы (поврежде-

ние нижнеглазничного нерва). Травма гайморовой пазухи может явиться причиной подкожной эмфиземы лица, подчелюстной области и передне-боковой поверхности шеи.

К нетипичным переломам относят односторонние переломы сагиттальной направленности, в частности, так называемые сагиттальные переломы. Сагиттальный перелом (по линии соединения обеих верхних челюстей) возникает при двустороннем сдавливании верхней челюсти с обеих сторон (например, при переезде колесом автомобиля). В.Н. Крюков предполагает возможность формирования сагиттального перелома при ударе в область переднего отдела верхней челюсти, однако связывает его с особенностями строения лицевого скелета.

При прямом направлении травмирующей силы спереди на середину лица обычно возникает двусторонний перелом. Если это травмирующее усилие затрагивает также костную часть носа, то носовые кости смещаются в стороны. Если же действующая сила не касается носа или затрагивает только его хрящевые отделы, воздействуя при этом непосредственно на альвеолярный отросток, то картина возникшего перелома напоминает перелом типа Ле Фор I, особенно в тех случаях, когда у пострадавшего в момент травмы был открыт рот.

Если действующая силахотя и направляется спереди, но воздействует преимущественно на одну половину лица, то возникает оскольчатый перелом передней стенки верхней челюсти. Этот вид перелома встречается как изолированно, так и совместно с переломом части глазницы (преимущественно подглазничного края).

Переломы такого типа, особенно непрямые, не всегда сопровождаются смещением отломков или же повреждением мягких тканей твердого неба. Если травмирующая сила действует прямо, то наблюдаются рваные повреждения и разрывы мягкихпокровов, а также смещение отломков.

Сагиттальные переломы могут характеризоваться только повреждением твердого неба и альвеолярного отростка. Такие переломы обычно возникают при ударе твердым тупым предметом в область верхней губы. Реже сагиттальные переломы могут встречаться в другихме-стах, как, например, сагиттальный перелом тела верхней челюсти с одновременным переломом глазницы.

Вассмунд описывает сагиттальный перелом верхней челюсти от непрямого насилия через нижнюю челюсть. Для возникновения этого перелома требуются особые условия в виде отсутствия передних зубов, тогда нижний ряд зубов, действуя на боковые зубы верхней челюсти с обеих сторон, раздвигает их и вызывает разрыв челюсти по средней линии.

Разновидностью нетипичныхпереломов является су-борбитальный перелом, при котором линия повреждения аркообразной формы, проходит через передний участок верхней челюсти, захватывает твердое небо, а также нижнюю стенку гайморовой пазухи. Если этот перелом односторонний, то первая линия повреждения проходит через бугор верхней челюсти и распространяется на нижний отдел крыловидного отростка, вторая линия идет по шву твердого неба, а третья—через грушевидное отверстие и зубы. Иногда возникают односторонние переломы справа и слева, образуядвателаверхнейчелюсти.

Переломы альвеолярного отростка в большинстве случаев являются неполными, лишь изредка происходит полный отрыв отломка. Возникающее при переломе смещение, как правило, соответствует направлению действующей силы, обусловившей перелом. Чаще всего отломок смещается орально и ротируется вокруг своей продольной оси. Степень повреждения мягкихтканей при этом различна.

Переломы альвеолярного отростка с нарушением целости альвеолярной дуги и твердого неба чаще всего возникают при прямом ударе в область переднего отдела альвеолярного края верхней челюсти. Образованию перелома способствуют анатомические особенности челюстно-лицевой системы, поскольку при обычной окклюзии верхние зубы располагаются перед нижними. Удар приходится на зубы, которые его затем переносят на альвеолярный отросток. Особенно часто это наблюдается при открытом рте.

Смещение отломков альвеолярного отростка позволяет судить о направлении действующей силы. Так, резкий удар сверху вниз вызывает отрыв альвеолярного отростка на значительном протяжении зубного ряда, отломок смещается вниз и внутрь. При дополнительной сагиттальной линии перелома наблюдается несимметричное смещение отломков.

Переломы альвеолярного отростка верхней челюсти нередки и иногда сочетаются с переломами ее тела, а также с переломами и вывихами зубов. Это обусловлено связью альвеолярного отростка с телом верхней челюсти и с зубами, корни которого расположены на различных

уровнях. При этом корни центральных зубов нередко находятся выше свода твердого неба. При таких перело-махможет повреждаться дно гайморовой пазухи, происходят надрывы и разрывы слизистой оболочки.

При повреждениях верхней челюсти крайне редко могут встречаться изолированные переломы небных отростков, которые в реальных условиях обычно сочетаются с повреждениями твердого неба, а также тела верхней челюсти. Переломы небных отростков могут возникать при непосредственном приложении силы в области твердого неба. ДмитриеваВ.С. (1966) наблюдала такой перелом при падении с большой высоты, когда пострадавший с открытым ртом наткнулся на деревянный шест.

Изолированные переломы скулового и лобного отростков встречаются редко и, как правило, наблюдаются при сочетанных повреждениях. Первые — со скуловой костью и скуловой дугой, вторые — с костями носа.

Представленная статья рассматривает только основные типы переломов верхней челюсти. Вместе с тем, следует отметить, что варианты данных повреждений могут иметь более разнообразный характер, сопровождаться нарушением функций дыхания, глотания, речи, физиологической очистки рта и др. Верхнечелюстные кости имеют связь с мозговым черепом, поэтому переломы верхней челюсти нередко сочетаются с повреждением оболочек и вещества головного мозга. Это свидетельствует о сложности экспертной оценки данного вида челюстно-лицевых повреждений и необходимости ихотдельного специального изучения.

1. Крюков В.Н. Механизмы переломов костей. — М.: Медицина, 1971. — 1971. — 107 с.

УДК 611.44.018 : 616 — 091.8 : 340.628.3

ПРИНЦИП-СХЕМА ОПИСАНИЯ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ СМЕРТИ ОТ ОБЩЕГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ОРГАНИЗМА

Бюро судебно-медицинской экспертизы (нач. — В.И. Перминов) Управления здравоохранения Пермской области

В работе судебно-медицинским экспертам предложен комплекс морфофункциональных изменений в щитовидной железе при смерти от общего переохлаждения организма, выявленный на практическом судебномедицинском материале. Полученные данные могут быть использованы в судебно-медицинской практике в качестве дополнительных тестов диагностики смерти от общего переохлаждения организма.

FUNCTIONAL MORPHOLOGY CHANGES OF THYRIOD GLAND IN THE CASES OF DEATH FROM TOTAL BODY HYPOTHERMIA U.S. Stepanyan

The complex of morphofunctional changes of thyriod gland in the cases of death from total body hypothermia discovered on the practical matirial is suggested to forensic madicine’s experts. These facts can be used in practice as additional diagnostic tests.

Многочисленные факторы внешней среды, с которыми постоянно сталкивается человек, могут стать причиной болезни, если силаихвоздействия превосходит адаптационные возможности организма. Действие низких температур на организм человека может привести к снижению температуры тела и развитию патологического процесса— гипотермии.

Вопрос о патогенном воздействии низких температур на организм человека остается весьма актуальным в наши дни. Ведь подавляющее большинство территории нашей страны находится в зонах холодного или умеренного климата. Температуры воздуха в зимние месяцы в ряде регионов достигает отметки -40°, -50° градусов, а местами, и до -60° (г. Верхоянск и г.

Источник статьи: https://cyberleninka.ru/article/n/perelomy-verhney-chelyusti-sudebno-meditsinskaya-diagnostika-i-ekspertnaya-otsenka

Источник

Судебномедицинская практика свидетельствует об отсутствии единого мнения в экспертной оценке тяжести челюстно-лицевой травмы. С введением в действие УК РСФСР (ред. 1960 г.) для судебномедицинских экспертов создались новые условия при установлении тяжести телесных повреждений, в частности при оценке тяжести челюстно-лицевой травмы.

На основании анализа 499 случаев травмы челюстно-лицевых костей и 173 случаев изолированных повреждений зубов нами предпринята попытка наметить клинические основы экспертной оценки тяжести указанных повреждений применительно к нормам УК РСФСР 1960 г.

Мы разработали документальные материалы — акты освидетельствования потерпевших в судебномедицинских учреждениях, а также истории болезни клиники хирургической стоматологии за 12 лет (1947—1958). Кроме того, мы располагаем собственными экспертными и клиническими наблюдениями.

Руководствуясь медицинскими критериями для определения тяжести телесных повреждений, мы материалы анализировали в отношении опасности для жизни, характера клинического течения, сроков и исходов лечения. Приняты во внимание отдаленные последствия в сроки от 3—4 месяцев до 5 и более лет после переломов челюстно-лицевых костей у 256 человек и повреждений зубов у 38.

Из 499 человек с челюстно-лицевыми повреждениями переломы нижней челюсти были у 75,25%,, верхней — у 12,68%, одновременные переломы обеих челюстей — у 5,63% и повреждения скуловой кости— у 6,44%. У 97,38% пострадавших переломы произошли от действия тупых орудий, у 2,42%—от огнестрельного ранения и у 0,2.% — от удара острым орудием.

Опасные для жизни состояния при челюстно-лицевой травме в нашем материале наблюдались у 4,81%, потерпевших, сопутствуя тяжелому сотрясению мозга (у 5 человек одновременно были переломы костей основания черепа), шоку, кровотечению, развившемуся при огнестрельном ранении лица дробью, и асфиксии от западения языка при двустороннем ментальном переломе.

Легкое сотрясение мозга отмечено у 15,83%, пострадавших; оно не зависело от вида, характера и локализации перелома. У 25,05% пострадавших имелись ранения мягких тканей лица.

К числу осложнений, наблюдающихся в клинике, относятся: замедление регенерации костной ткани (2,27%,) вследствие неправильной или недостаточной фиксации костных отломков и остеомиелит (26,88%), по преимуществу нижней челюсти (25,75%); на нижней челюсти он обычно локализовался в области угла (11,74%), III и IV зубов (7,57%), реже— соответственно I и II молярам и центральным резцам (по 3,03%). В области шейки суставного отростка остеомиелит наблюдался лишь в одном случае.

Остеомиелит чаще возникал при оскольчатых повреждениях кости, а также в случаях наличия зуба в линии перелома. Раннее удаление таких зубов предотвращает гнойные осложнения, попытка сохранить зубы даже при применении антибиотиков зачастую влечет развитие остео-миелитического процесса. Наличие зуба на линии фрактуры должно учитываться при экспертизе, так как это обстоятельство может удлинить сроки лечения и повести к неблагоприятным отдаленным последствиям.

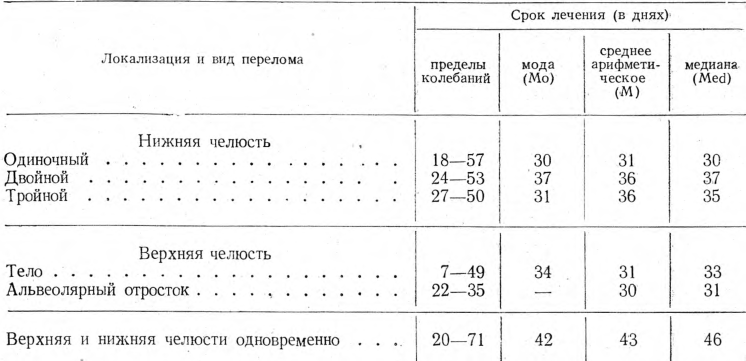

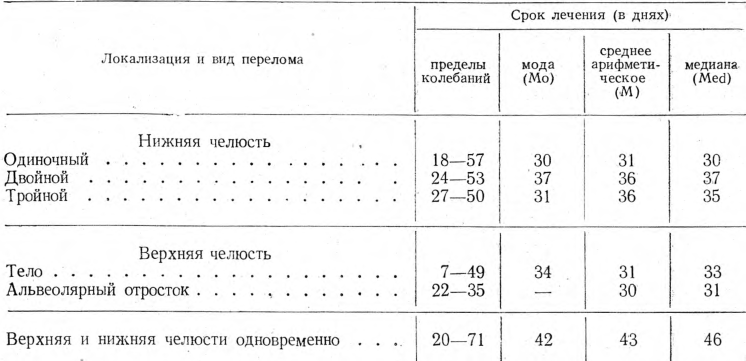

Анализ собранных материалов показал, что продолжительность лечения неосложненных переломов различного вида (одиночный, множественный и др.) и локализации (тело, ветвь, отросток) вне зависимости от типа медицинского учреждения (стационар, амбулатория, смешанное), а также и от методов лечения обычно находилась в пределах 4—5 недель для нижней или верхней челюсти и 4—6 недель при одновременных переломах. В табл. 1 приведены величины, характеризующие сроки лечения указанных переломов.

Таблица 1

Срок лечения неосложненных переломов

Срок лечения переломов лобных отростков верхней челюсти и скуловой кости находился в пределах 4 недель.

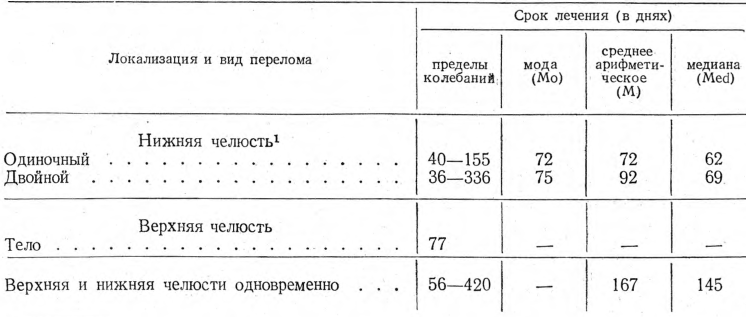

При осложненных переломах длительность лечения увеличивается в 2—3 раза (табл. 2). Лечение осложненных переломов в амбулаториях оказалось наиболее длительным. Как видно из табл. 2, выделяется группа челюстно-лицевых повреждений, требующих особенно продолжительного лечения, практически превышающего 10—12 недель (хронические остеомиелиты со свищами, обширные повреждения мягких тканей, септические состояния и пр.). В подобных случаях зачастую необходимо многоэтапное хирургическое лечение.

Таблица 1

Срок лечения осложненных переломов

1 При тройных переломах нижней челюсти и переломах верхнечелюстных отростков осложнений не зарегистрировано.

Исходы челюстно-лицевых повреждений были обычно благоприятными в функциональном и в косметическом отношении. Временное нарушение прикуса вследствие смещения нижней челюсти было отмечено

у 13 человек. В последующем в силу компенсаторных изменений (стирание бугров на зубах) и приспособляемости организма к пережевыванию пищи при небольшом смещении прикуса жевательная функция восстанавливалась. У 11 пострадавших, обследованных спустя полгода — год после травмы, констатировано нарушение болевой и тактильной чувст- -вительности в поврежденной области лица без нарушения функции жевания.

Среди других последствий отмечены: парез периферических ветвей лицевого нерва — у 7 потерпевших, слюнной свищ — у 1, атрезия носовых ходов—у 2, ограничение движения челюсти — у 9, деформация лица в связи с дефектом нижней челюсти — у 1 и скуловой кости — у 1, хронический остеомиелит — у 6, ложный сустав — у 3, резкое нарушение функции жевания — у 8 потерпевших. Эти последствия большей частью наблюдались в осложненных случаях со сроками лечения больше-10—12 недель.

Изучение динамики отдаленных последствий по материалам экспертизы трудоспособности в судебномедицинских комиссиях показало, что при переломах челюстных костей утрата общей трудоспособности в ближайшие 2—3 месяца после травмы, как правило, не превышает 10—30%. В последующем трудоспособность, полностью или частично восстанавливается.

Таким образом, можно сделать вывод, что характер клиники, исходов и отдаленных последствий неосложненных переломов челюстно-лицевых, костей соответствует критерию «длительное расстройство здоровья», упомянутому в ст. 109 УК РСФСР («менее тяжкое телесное повреждение»), согласно которому и должна оцениваться тяжесть подобных, травм. Использование этого же критерия рационально и при оценке тяжести переломов, осложненных гнойной инфекцией, но только в тех случаях, когда исходы их оказались благоприятными. Что касается челюстно-лицевых травм, требующих длительного многоэтапного хирургического лечения, при котором сроки его практически превышают 10—12 недель, т. е. обычные средние, характерные для осложненных переломов, то для оценки их тяжести было бы целесообразно ввести самостоятельный медицинский критерий, например: «Необходимость в длительном многоэтапном хирургическом лечении». Ввиду значительного ущерба здоровью в подобных случаях повреждения следовало бы квалифицировать как тяжкие.

Для значительно меньшего числа случаев показателем тяжести может быть признак «опасность для жизни» (шок, кровопотеря, асфиксия, тяжелое сотрясение мозга) и «расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть» (ст. 108, ч. 1 УК РСФСР — «тяжкое телесное повреждение»). Последний признак применим лишь при осложненных переломах, разумеется, в условиях проведения экспертизы по окончании лечения.

Анализ материалов, относящихся к травме зубов, позволяет выделить следующие виды повреждений: дефекты эмали, неполные травматические вывихи (сопровождающиеся теми или иными нарушениями связочного аппарата, нервно-сосудистого пучка), полные травматические вывихи, переломы различной локализации и комбинации этих повреждений. Чаще оказываются поврежденными 1, 2 или 3 зуба, что соответствует, ло нашим данным, 36,47, 35,30 и 15,29%,. В 8,82% случаев были повреждены 4 зуба и очень редко — большее их количество. В 92,35% случаев повреждаются фронтальные зубы, притом в 68,24%, — на верхней челюсти.

На основании анализа наблюдений и данных литературы мы пришли к выводу, что дефекты эмали и неполные травматические вывихи, -сопровождающиеся неосложненным периодонтитом или без такового, излечиваются обычно в срок от 7 до 12 дней; зубы сохраняются, функция жевания восстанавливается. В таких случаях применим критерий «кратковременное расстройство здоровья» (ст. 112, ч. 1 УК РСФСР — «легкие телесные повреждения»). Даже если острый периодонтит перешел в хроническую форму, что затягивает лечение, последнее обычно не превышает 4 недель.

Полные травматические вывихи или переломы различной локализации, ведущие, как правило, к потере зубов, рационально оценивать по признаку размера постоянной утраты общей трудоспособности. Поврежденные зубы могут быть замещены искусственными, что в какой-то мере компенсирует функциональный дефект акта жевания. Однако установка протеза и пользование им связаны с рядом неудобств: протез снижает чувствительность к прикосновению, температуре, вкусовым ощущениям, нарушает четкость речи. Обладатель его нуждается в последующем периодическом или даже постоянном врачебном контроле. Поэтому нельзя недооценивать последствия такой травмы и рассматривать утрату зубов как лишение организма человека малозначимой и легко «восстанавливаемой» протезом части жевательного аппарата.

В случаях утраты даже одного зуба, несомненно, возникают условия, ведущие к нарушению нормальной статики соседних зубов в форме конвергенции их коронок и к возникновению феномена Годона—Попова у антагониста, который исключается из акта жевания, а тем самым к нарушению всего жевательного аппарата. Мы полагаем, что такое состояние соответствует признаку «незначительной стойкой утраты трудо- ’ способности», упомянутому в ст. 112, ч. 1 УК РСФСР («легкие телесные повреждения»), согласно которому и должна оцениваться тяжесть подобной травмы.

Повреждения зубов у детей нужно приравнивать к аналогичному повреждению жевательного аппарата взрослого человека.

В заключение отметим, что индивидуальный подход к каждому случаю, предусматривающий обстоятельное клиническое исследование (включая рентгенологическое) совместно со стоматологом, и критический. анализ медицинской документации — наиболее правильный путь судебномедицинской экспертизы повреждений челюстно-лицевых костей и зубов.

Источник