Перелом верхнечелюстной пазухи тяжесть

Лечение пострадавшего менее 21 дня, эксперт ставит более 21 дня на заживление и тяжесть ставит по длительности расстройства здоровья (средняя), повреждение — перелом медиальной стенки гайморовой пазухи. Является ли средняя тяжесть стандартом для подобной травмы, если фактическое заживление по рентгенограмме не контролировалось?

Вопросы, поставленные на разрешение перед экспертизой:

1. Имеются ли у Х. телесные повреждения, если да, то каков их ха¬рактер, давность образования, количество, локализация?

2. Возможно ли получение имеющихся у Х. телесных повреждений в срок …. и при обстоятельствах, указанных в постановлении?

3. Какова тяжесть вреда, причиненного здоровью Х.?

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ИЗВЕСТНО: «Настоящее уголовное дело возбуж¬денно…., нанес Х. один удар кулаком правой руки в область левого глаза».

Свидетельствуемый пояснил, что …. получил повреждения от неизвестного который ударил рукой по лицу в области левого глаза. От удара не падал, сознание не терял. За мед. помощью обращался.

ЖАЛОБЫ: на онемение в области верхней губы, снижение зрения на левый глаз.

ОБЪЕКТИВНО: в области наружного края нижнего века левого глаза имеется горизонтальный линейный рубец, длиной около 1см, плотноватый, подвижным розовато-синюшного цвета. Других каких-либо видимых телесных повреждений (следов травмы) на момент осмотра нё обнаружено.

Предоставлена справка …. – обращался в офтальмологический травмпункт 07.05.08г. в 17-10ч. Жалобы: на боли, гематому в области век, покраснение и снижение зрения левого глаза. Анамнез болезни: нападение …. 07.05.08г. Локальный статус: острота зрения на оба глаза 1,0. Левый глаз: гематома век, подвижность в полном объеме, субконъюнктивальное кровоизлияние. Роговица прозрачная, гладкая, сферичная, передняя камера средней глубины, влага прозрачная, зрачок среднего диаметра, круглый, на свет реагирует живо. Среды прозрачные. Глазное дно: ДЗН бледно-розовый, границы четкие, соотношение артерии к венам – 2:3, сетчатка без особенностей. Правый глаз без особенностей. Диагноз: Контузия 2 степени левого глаза. Рвано-ушибленная рана нижнего века левого глаза. Гематома век левого глаза. Перелом нижней стенки орбиты со смещением. R-грамма орбит в 2-х проекциях …… от 07.05.08г. – перелом нижней стенки орбиты со смещением отломков в полость верхне-челюстной пазухи. Выполнено: Ушивание рамы под местной анестезией отдельными узловыми швами. Рекомендовано: консультация ЧЛХ, снятие швов по месту жительства через 7 дней.

Предоставлена справка ……. – обращался в приемное от¬деление 07.05.08г. в 20-50ч., диагноз: Ушибы и ссадины лица. На рентгенограмме лицевого и мозгового без изменений.

Представлено заключение рентгенолога ….. от 07.05.08г. На рентгено¬граммах черепа + полуаксильная пр. ….. от 07.05.08г. – целостность костей свода черепа сохранена, на Р-грамме черепа в полуаксиальной проекции видимых костных травматических изменений не выявлено.

ИЗ АМБУЛАТОРНОЙ КАРТЫ №…. на имя Х., 1979г.р.: на приеме у офтальмолога: со слов, 07.05.08г. во время работы получил удар по голове, левому глазу. Сознание не терял, тошнота. Жалобы на головокруже¬ние, боль в левом глазу, тошноту. Объективно: vis OD/OS = 1,0/0,8. Гематома ниж¬него века, на ране нижнего века швы, края адаптированы. Левый глаз – конъюнктива умеренно гиперемирована, слизисто-гнойное скудное отделяемое. Глазное дно: ДЗН бледно-розовые с четкими границами. Соотношения сосудов сохранено. Диагноз: Контузия левого глаза II. Рана нижнего века. Стоматолог-хирург 08.05.08г.: жалобы на боли, наличие ушитой рвано-ушибленной раны нижнего века слева, гематомы в области левого глаза. Объективно: лицо асимметричное за счет отёка мягких тканей верхнего и нижнего века слева. В области нижнего века ушитая рвано-ушибленная рана слева. Рот открывает в полном объеме, болезненно. Зубные ряды в прикусе. Слизистая полости рта бледно-розовой окраски. Диагноз: Ушитая рвано-ушибленная рана нижнего века слева. Гематома верхнего и нижнего века слева. Невролог 08.05.08г.: беспокоят диффузная головная боль, подташнивание. При закрытых глазах головокружение. Удар кулаком в глаз. Объективно: АД 120/80, пульс 72 в мин. Нистагма нет, глазные щели равные, конвергенция четкая, н.л.а. нет, язык по средней линии, сухожильные рефлексы равные, оживлены с ног и рук. В позе Ромберга устойчив. Координация четко. Диагноз: Ушибленно-рваная рана нижнего века слева. Ультразвуковая эхоэнцефалография от 08.05.08г. Заключение: Эхографических данных, указывающих на смещение срединных структур головного мозга внутричерепную гипертензию и гидроцефалию не выявлено. Стоматолог-хирург 12.05.08г.: жалоб на момент осмотра не предъявляет. Объективно: отека мягких тка¬ней в области верхнего и нижнего века слева нет. Послеоперационная рана в стадии эпителизации. Швы на месте. Гематома в области раны в стадии рассасывания. Ди¬агноз: прежний. Окулист 15.05.08г.: жалобы на болезненность в левом глазу, крас¬ноту. Объективно: зрение vis OD/OS – 1,0/0,8. Левый глаз – ушитая рана нижнего века, субконъюнктивальное кровоизлияние в наружном углу. Среды прозрачные Глазное дно – без особенностей. Правый глаз спокоен. Диагноз: прежний. Стомато¬лог-хирург 15.05.08г.: отека мягких тканей лица нет. Послеоперационная рана за-эпителизировалась с образованием мягкого эластического рубца слева. Гематома подглазничной области слева в стадии рассасывания. Окулист 19.05.08г- жалобы на периодическую боль в левом глазу. Объективно: зрение vis OD/OS = 1,0/0,8+0,5д-1,0. 15.05.08г. сняты швы с раны нижнего века. Остается незначительная гиперемия нижнего века, субконъюнктивальное кровоизлияние. На приеме 22.05.08г. головная боль не беспокоит. Беспокоит ощущение онемения в левой половине лица (в осно¬вании крыла носа, верхней губы). АД 120/80. Легкая гипестезия в зоне иннервации 2 ветви нервов справа. Пальпация мягких тканей лица в этой области болезненна. Ди¬агнозу Ушиб мягких тканей лица. Неврит 2 ветви 5 пары слева. Окулист 23.05.08г.: жалобы на онемение левой половины лица, левый глаз не беспокоит в покое, дис¬комфорт при движении. Объективно: зрение vis OD/OS – 0,9/0,9. Левый глаз здоров. Диагноз: Контузия левого глаза 2 степени. Рана нижнего века. Больничный лист за¬крыт, к труду с 24.05.08г.

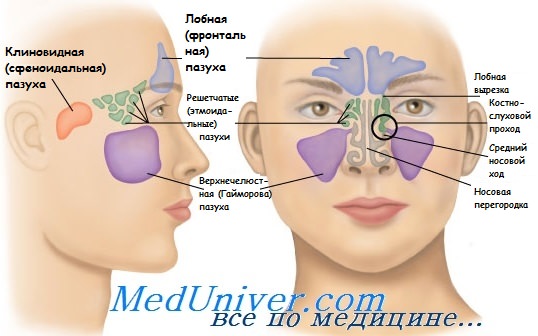

Представленная рентгенограмма изучена и описана врачом-рентгенологом ……. 11.06.08г.: «На п/аксиальном снимке лицевого скелета от 07.05.08г. справа снижение пневмотизацин гайморовой пазухи за счет гайморита. Слева по нижнему контуру орбиты остеома. Перелом медиальной стенки гайморовой пазухи с повреждением решетки, о чем свидетельствует наличие полоски воздуха в левой орбите. Пневмотизация гайморовой пазухи сохранена».

Судмедэксперт

В Ы В ОД Ы

На основании данных медицинских документов, осмотра свидетельствуемого, учитывая вопросы, поставленные на разрешение, обстоятельства травмы, прихожу к следующим выводам:

У гр. Х. имелись следующие повреждения: ссадины на лице (точ¬ная локализация и количество в мед. документах не указаны), перелом медиальной стенки гайморовой пазухи слева и контузия левого глаза 2 степени (отек мягких тка¬ней, гематома век. субконъюнктивальное кровоизлияние, рана нижнего века).

Повреждения образовались от действия тупого твердого предмета (предме¬тов), возможно в срок и при обстоятельствах, указанных выше, то есть 7 мая 2008 года (учитывая морфологические особенности рубца и данные медицинского документа)

Ссадины на лице не оцениваются как вред здоровью и тяжесть их не определяется, так как не влекут за собой расстройство здоровья.

Перелом медиальной стекли гайморовой пазухи слева с контузией левого глаза 2-й степени оцениваются как СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ вред здоровью по признаку длительного расстройства здоровья продолжительностью свыше 3-х недель (более 21 дня), так как данный период времени необходим и потребовался для полной консолидации (сращения) перелома.

Источник

Последствия травм верхнечелюстной пазухи. Лечение травмы гайморовой пазухи

Осложнения зависят от вида травмы. Если слизистая оболочка осталась целой и повреждена только костная стенка полости, послеоперационный период, как правило, проходит без осложнений.

Если между невредимой слизистой оболочкой и поврежденной костной стенкой попадает часть корня, оставаясь там на длительное время, то вокруг корня развивается воспалительный процесс, который не распространяется на эпителий слизистой оболочки.

При нарушении целостности слизистой оболочки в большинстве случаев рана заживает безо всяких последствий, если удаление зуба или части его корня произошло из-за острого пульпита, парадонтоза или же хронического периодонтита.

Так как слизистая оболочка хотя и повреждена, но потери ткани нет, воздух, поступающий из носовой полости в верхнечелюстную пазуху к ране, ее краями может закрывать перфорационное отверстие в виде клапана. После этого кровь, попавшая в полость, может удаляться через средний носовой ход.

В случае прорыва слизистой оболочки при удалении зуба из-за острого гнойного периодонтита или гнойного периостита, если больного оставить без наблюдения и лечения, может развиться гнойный гайморит.

Если слизистой оболочки недостаточно, чтобы закрыть перфорационное отверстие, то к моменту эпителизации краев раны, через 7—10 дней, может образоваться свищ между лункой и верхнечелюстной пазухой. Частым осложнением в результате перфорации полости является гнойный гайморит. Причина заключается в том, что слизистая оболочка полости, выстланная мерцательным эпителием, подвергается воздействию неактивной флоры полости рта.

Согласно статистике, в перфорированных и оставшихся открытыми пазухах гнойный гайморит возникает: через 3 дня — в 20% случаев, через 6 дней — в 60% и через неделю — в 80% случаев.

Если одновременно с нарушением слизистой оболочки в полость попала часть корня, которая своевременно не была из нее удалена, то верхнечелюстная пазуха инфицируется, отмечается развитие гнойного гайморита с последующим образованием свища. Очень редко бывает, когда попавший в полость корень, как инородное тело, образует вокруг себя ограниченное пролиферативное воспаление и, осумковавшись, не влечет вышеописанных явлений.

Лечение травмы гайморовой пазухи

Лечение соответствует виду травмы. Если повреждена лишь костная стенка полости, слизистая же оболочка осталась невредимой и костный дефект величиной с горошину или с фасолину, то никакого лечения не требуется.

Если отломался дистальный край альвеолярного отростка, то удаление нужно сейчас же прекратить и отломавшуюся кость осторожно отделить при помощи распатора от мягких тканей как со стороны щеки, так со стороны нёба и позади альвеолы. Нередко определяют, что слизистая оболочка полости на относительно большом участке свободна, носовая проба отрицательна, что является, как указывалось ранее, признаком целостности слизистой оболочки.

Для защиты последней мягкие ткани, отделенные от отломавшегося альвеолярного отростка, после соответствующей обработки соединяют так, чтобы не образовывалось мертвое пространство. Под мертвым пространством подразумевают широкую щель, оставленную между слоями ткани.

Если при повреждении костной стенки полости слизистая оболочка остается невредимой, а часть корня попадает между слизистой оболочкой и костной стенкой, то эта часть корня должна удаляться в стационарных условиях. После уточнения локализации по рентгеновскому снимку производят трапециевидный разрез слизистой оболочки со стороны преддверия рта, соответственно сегменту альвеолы удаленного зуба.

Затем слизисто-надкостничный лоскут отсепаровывают вверх настолько, чтобы поверхность поврежденной костной стенки полости была свободна от мягких тканей. После этого костными кусачками Луэра стараются настолько расширить находящееся на стенке полости отверстие, чтобы часть корня можно было удалить при помощи серпообразного элеватора или экскаватора Блэка. Вмешательство нужно проводить осторожно, чтобы не перфорировать слизистую оболочку полости.

Если костная стенка полости удалена на значительном или же на небольшом участке, а слизистая оболочка перфорирована, то дефект можно пластически закрыть широким трапециевидным слизисто-надкостничным лоскутом со стороны преддверия рта. Если часть корня удалось удалить, не повредив слизистой оболочки, при небольшом костном дефекте стенки, то необходимости в пластике раны указанным способом нет.

– Также рекомендуем “Повреждение слизистой гайморовой пазухи. Тактика при глубокой травме верхнечелюстной пазухи”

Оглавление темы “Осложнения удаления зубов”:

1. Повреждения альвеолярной лунки. Корни зубов под мягкими тканями

2. Перелом тела нижней челюсти. Кровотечение при переломе нижней челюсти

3. Повреждения нижней челюсти при удалении зуба. Повреждения верхнечелюстной пазухи

4. Травма верхнечелюстной пазухи при удалении зуба. Причины травм при удалении зубов

5. Типы травм верхнечелюстной пазухи при удалении зуба. Диагностика травмы гайморовой пазухи

6. Последствия травм верхнечелюстной пазухи. Лечение травмы гайморовой пазухи

7. Повреждение слизистой гайморовой пазухи. Тактика при глубокой травме верхнечелюстной пазухи

8. Воздушность гайморовой пазухи. Закрытие перфорационного отверстия верхнечелюстной пазухи

9. Восстановление слизистой верхнечелюстной пазухи. Ведение раны гайморовой пазухи

10. Кровотечение после удаления зуба. Лечение кровотечений из лунки зуба

Источник

Травмы костей головы встречаются достаточно часто, но перелом верхней челюсти – исключение. Он диагностируется в 4% от общего количества челюстно-лицевых повреждений. Это травмирование относится к разряду самых сложных и опасных, требует незамедлительного оказания квалифицированной медицинской помощи. При ее отсутствии такие разрушения приводят к тяжелым последствиям. Когда травма сопровождается переломом основания черепа, есть риск повреждения головного мозга с летальным исходом.

Классификация преломов

К переломам относят повреждения костей с нарушением их целостности. При травмах, полученных в бытовых условиях, обычно разрушается нижняя челюсть, для разлома верхней требуется значительное механическое воздействие.

Это может произойти в результате:

- драки с применением предметов, используемых в качестве оружия (кастета, молотка и прочих);

- огнестрельного ранения;

- ДТП;

- падения с высоты на твердую поверхность;

- занятий экстремальными видами спорта.

Некоторые категории людей в большей степени подвержены переломам верхней челюсти. Дополнительными факторами риска являются:

- онкопатологии;

- воспаления костной ткани;

- прием некоторых лекарств;

- сильный авитаминоз;

- метаболические нарушения;

- деминерализации костей;

- инфекционные заболевания (например, туберкулез).

Особенность верхнечелюстных переломов в том, что они всегда сопровождаются выламыванием части кости, поскольку верхняя челюсть очень прочно соединена с остальными отделами черепа, повредить ее иным способом невозможно. Разлом проходит по линиям стыка либо по участкам с отверстиями для сосудов, нервных волокон. В таких местах костная ткань наименее прочная. Траектория смещения отломанных фрагментов зависит от силы травмирующего воздействия, расположения креплений жевательных мышц, размера осколка.

В соответствии с общим подходом к идентификации видов разрушения костей, верхнечелюстные повреждения подразделяются на: открытые (с разрывом мягких тканей) и закрытые; со смещением отломков и без такового.

Непосредственно переломы верхней челюсти врачи делят на две основные группы: огнестрельные и неогнестрельные.

Для травм первой категории используют систему Я.М. Збаржема, предложенную в 1965 году. Так, по направлению и глубине раневого канала огнестрельные верхнечелюстные разломы подразделяются на:

- сквозные (поперечные, косые или продольные);

- касательные;

- слепые.

В зависимости от характера повреждения ранения бывают:

- без выраженного дефекта костей и мягких тканей;

- со значительным дефектом;

- непроникающие;

- проникающие (в полость рта, черепную коробку).

По признаку влияния на функциональность челюсти либо окружающих органов травмы могут быть без нарушения функций либо с нарушением:

- речи;

- жевания;

- слуха;

- глотания;

- зрения;

- дыхания.

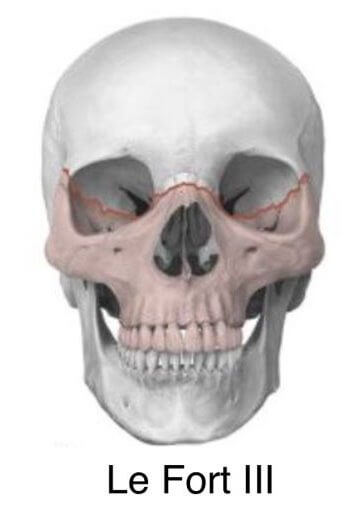

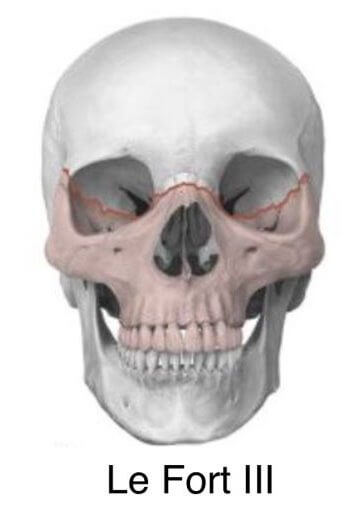

Применяемую современными травматологами классификацию переломов челюсти неогнестрельного характера предложил в 1901 году французский хирург Ле Фор. Он выделил три типа линии слабости костной ткани, по которым обычно проходят разломы: верхний, средний и нижний.

Что представляет собой перелом ле фор 1

Перелом I типа (перелом Герена или плавающее небо) – самая тяжелая из всех верхнечелюстных травм. Линия разлома в этом случае проходит по естественным зазорам глазниц сверху, по височным костям – по бокам.

В результате твердое небо полностью отрывается от основания черепа и прочих частей лица. Рассекаются все стенки верхнечелюстной пазухи, носовая перегородка, крыловидные отростки. Перелом I типа всегда сочетается с отломом основания черепа. Чаще травма происходит при ударе в область глаз.

Что собой представляет перелом ле фор 2

При переломе II типа (или «пирамидальном») образуется фрагмент в форме пирамидки, который перемещается обособленно от основания черепа и остальных лицевых костей. Верхушка отломка располагается в области носолобного шва (иногда немного ниже).

Травма относится к суборбитальным, поражает обе глазницы, разрушает проходящие под ними нервы. Иногда Ле Фор II бывает осложнен переломом основания черепа, ушибом либо сотрясением головного мозга.

Что такое перелом типа Ле Фор 3

Перелом III типа характеризуется полным отделением костей лица от основания черепа. Разлом проходит по дну носа и верхнечелюстным пазухам, распространяется на тыльную стенку глазницы, скулу, носолобный шов.

По время такой травмы повреждается нервный узел верхней челюсти, что провоцирует потерю чувствительности и функциональности в отдельных участках лица.

Симптомы

Клиническая картина этого вида переломов характеризуется рядом общих признаков. Основным симптомом перелома верхней челюсти любого типа выступает боль в лице, особенно при смыкании зубов, патологическая подвижность отделенных элементов.

Также такой травме присущи:

- кровотечения изо рта, носа;

- позывы к рвоте;

- зрительные нарушения (косоглазие, тремор яблок и другие), обусловленные разрушением глазниц, поражением головного мозга.

Помимо этого, каждому виду переломов (по классификации Ле Фора) соответствуют дополнительные симптомы.

При 1 типе разрушений наблюдаются:

- отечность;

- ощущение «кома» в горле;

- орбитальные кровоизлияния;

- скругление контуров лица;

- смещение глазных яблок.

Для 2 типа переломов по Ле Фору характерны:

- утрата обоняния;

- немота в области губ и щек;

- симптом «очков» — обширное симметричное кровоизлияние в периорбитальной области. Время его проявления: от нескольких минут до 12 и более часов после травмирования;

- двоение в глазах;

- трудности при дыхании, глотании;

- слезотечение (в некоторых случаях с вкраплениями крови);

- выпирание глазных яблок из глазниц;

- синюшность во рту;

- «одеревенение» верхних зубов и десен;

- отек глотки.

3 тип разрушения проявляет себя такими признаками, как:

- затруднения при попытке заговорить, открыть рот, проглотить пищу;

- отечность подбородка, губ;

- расстройство речи;

- сильные боли в носу;

- исчезновение носогубной складки;

- онемение десен, неба;

- избыточное слюнотечение;

- синюшность вокруг рта;

- изменение прикуса;

- кровотечения в слизистых оболочках ротовой полости.

Если больной получил травму первого или второго видов, наблюдается деформация лица при изменении положения тела человека. Когда пациент ложится — оно уплощается, если встает — удлиняется. Для перелома третьего типа характерно «отвисание» нижней челюсти и век. В сочетании с черепно-мозговой травмой верхнечелюстной перелом провоцирует обильную рвоту, вялость, побледнение кожных покровов, обмороки.

Внимание: симптомы такого повреждения в первое время после его получения бывают выражены слабо!

Проявления травм вариабельны, имеют разную интенсивность, самостоятельно установить степень тяжести, а также вид перелома не получится. При малейшем подозрении на разрушение лицевых костей надо обратиться в медицинское учреждение.

Лечение

Такая травма представляет угрозу для здоровья, жизни пациента, требует комплексного лечения. Терапия включает в себя мероприятия, направленные на:

- иммобилизацию отломков;

- стимулирование восстановительных процессов;

- предотвращение осложнений;

- возвращение полноценной функциональности челюсти.

Сначала врач обеззараживает место повреждения, для восстановления дыхания пострадавшему проводят трахеотомию. Далее обломки кости совмещаются, накладывается иммобилизационная шина. Манипуляция весьма болезненная, поэтому проходит под местной анестезией.

В сложных случаях (например, при разрушении скуловой дуги или верхнечелюстной пазухи) требуется остеосинтез. Отломки фиксируют с помощью специальных приспособлений: проволок, пластин, винтов. Отказываться от вмешательства нельзя, травма может спровоцировать развитие тяжелых нарушений.

Осложнения при переломах

Негативные последствия переломов верхней челюсти могут быть ранними, либо отсроченными. В первом случае они развиваются непосредственно после травмирования, могут выражаться в нарушении дыхательной, жевательной функций, инфицировании тканей.

Без своевременного купирования осложнения чреваты дефектами лицевых нервов, сосудов, тяжелыми воспалительными заболеваниями, асимметрией костей черепа. Разберем подробнее самые распространенные осложнения после перелома верхней челюсти.

Травматический гайморит

При разрушении кости в носовую пазуху могут попадать маленькие осколочки или соринки, которые врастают в слизистую оболочку, в результате в носу формируются гнойные полости.

Симптомами травматического гайморита являются:

- головные боли;

- припухлость переносицы;

- затрудненность дыхания;

- гноистые выделения из ноздрей;

- чувство тяжести при наклонах головы;

- «гриппозное» состояние.

Ситуация требует незамедлительного хирургического лечения. Вмешательство проводят путем иссечения пораженных участков слизистой, конструированием искусственного соустья.

Замедление консолидации отломков

Срастание верхней челюсти с минерализацией хрящей обычно длится от 4 до 5 недель. Иногда этот процесс затягивается еще на три недели. Признаками состояния выступают:

- отечность в области травмы;

- деформация лица;

- подвижность отломков.

Замедленное сращивание устраняют методом остеосинтеза. Параллельно проводят терапию, направленную на укрепление иммунитета.

Читайте также: Как ускорить срастание костей

Остеомиелит

Данное заболевание представляет собой гнойно-некротический процесс. Под воздействием патогенных микроорганизмов он развивается в костях, мягких тканей, костном мозге.

Болезнь развивается постепенно. Острая фаза наступает на 3-4 сутки, сопровождается:

- высокой температурой;

- слабостью;

- болями в поврежденной области;

- слабостью;

- повышенным потоотделением;

- неприятным запахом изо рта;

- сильной болью при разжатии челюстей.

Далее следует подострая стадия, на которой выраженность симптомов падает. Эта степень считается переходной к хронической форме. Для нее характерны слабые боли, субфебрильная температура.

Остеомиелит развивается на фоне:

- позднего обращения к врачу;

- бактериального инфицирования;

- попадания корешков зуба в зазор перелома;

- слабого иммунитета;

- нарушения процессов восстановления тканей;

- несоблюдения правил реабилитационного периода.

Лечение заключается в прочищении гнойной полости, приме антибиотиков, общеукрепляющих препаратов.

Ложный сустав

Это осложнение является вторичным, развивается после медленной консолидации осколков или остеомиелита. Условием формирования ложного сустава выступает гипоксия тканей.

Симптомы осложнения:

- деформация лицевого овала;

- неправильный прикус;

- визуальное движение кусочков кости во время открывания рта.

Для исправления ситуации проводят иссечение спаек, рубцовых тканей, отделение замыкательных пластин с последующим остеосинтезом.

Срастание отломков в неправильном расположении

Фрагменты кости, срастаясь, могут смещаться по горизонтали, вертикали либо в обоих направлениях. Это происходит из-за позднего обращения за квалифицированной помощью, неверного выбора способа обездвиживания, нарушения режима пациентом.

Заметить осложнение можно по таким признакам, как:

- изменение прикуса;

- затруднения при жевании;

- отечность;

- смещение подбородка.

Когда с момента травмирующей ситуации прошло менее 5 недель, возможно вытягивание костей. Если больше времени — требуется операция.

Восстановление

Реабилитация после перелома верхней челюсти в среднем длится 2,5 месяца. Ее успех зависит от степени тяжести травмы, индивидуальных особенностей организма пациента, скорости обращения к врачу, соблюдения всех клинических рекомендаций.

В этот период огромное значение имеет правильный уход за ротовой полостью. Это поможет избежать развития осложнений инфекционной этиологии. После каждого приема пищи рот надо споласкивать специальными антисептиками либо противовоспалительными растворами. Очищать установленные металлоконструкции от остатков еды. Делать это нужно с помощью зубной щетки с мылом. А также для успешного восстановления костей черепа необходимо соблюдать специальную диету.

Особенности питания

Для полноценной реабилитации после любой травмы крайне важно обеспечить пациенту сбалансированное питание, содержащее все необходимые для регенерации клеток витамины и микроэлементы.

При травмах верхней челюсти это условие выполнить сложно из-за невозможности пережевывания пострадавшим еды. Для кормления больного придется использовать специальные приспособления: зонды, бутылочки, соломинки, поильники.

Рацион должен состоять из следующих блюд:

- мясных бульонов;

- сырых яиц;

- протертых овощных супов;

- натуральных соков с мякотью;

- пюре из овощей и мяса;

- жидких каш;

- кисломолочных продуктов.

По мере восстановления костной ткани, следует предлагать пациенту более жесткие блюда, чтобы разрабатывать челюсть. Сухарики, твердые фрукты и прочие компоненты питания запрещены до момента полного выздоровления. Процесс занимает примерно один месяц.

Переход на твердую пищу проходит постепенно, под строгим контролем лечащего врача!

Ледяные либо слишком горячие продукты есть нельзя, все блюда должны быть комнатной температуры. Есть желательно часто, но понемногу. После удаления иммобилизирующих конструкций не рекомендовано быстро возвращаться к привычному питанию. Некоторое время следует соблюдать щадящую диету, чтобы предотвратить расстройства ЖКТ.

Читайте также: Питание при переломах

Как лечить перелом в домашних условиях

Полностью в домашних условиях вылечить верхнечелюстной перелом не получится. Репозицию отломков обязательно должен проводить врач в условиях медицинского учреждения.

Самостоятельная помощь больному заключается в правильном, своевременном доставлении его в больницу. А также очень важно соблюдать все клинические рекомендации во время амбулаторного лечения перелома верхней челюсти.

Первые действия после травмы

Прогноз выздоровления при верхнечелюстных переломах напрямую зависит от того, насколько грамотно была оказана первая помощь пострадавшему. При подозрении на разрушение костной ткани необходимо сразу вызвать «Скорую помощь».

Алгоритм действий до приезда врачей при подобных травмах должен быть следующим:

- Аккуратно остановить кровотечение с помощью пальцев, ватных тампонов, приложить к поврежденному месту ледяной компресс. Холод снимет отечность, уменьшит боль.

- Уложить больного на бок, вытащить язык, следить, чтобы он не западал — это поможет предотвратить асфиксию.

- Обездвижить пострадавшего. При рвоте уложить человека лицом вниз.

- Зафиксировать сломанную челюсть. Для этого можно проложить линейку или тоненькую досточку под зубы, закрепить на голове с помощью бинта. Если нет подручных средств, допустимо осторожно сомкнуть челюсти, перевязать мягкой тканью.

- Эти травмы сопровождаются сильной болью. Чтобы избежать шокового состояния надо дать пациенту обезболивающий препарат на основе фентанила, анальгина, кодеина либо других веществ.

Когда нет возможности вызвать бригаду медиков, следует самостоятельно доставить травмированного в ближайший травматологический пункт. Он должен находиться в положении «лежа на боку» с опущенным лицом.

В медицинском учреждении травматологи проведут репозицию отломков, иммобилизуют поврежденную кость. После пребывания в стационаре больного выписывают для продолжения лечения в амбулаторных условиях. На этапе домашнего восстановления важно соблюдать все врачебные рекомендации.

Способы лечения

В комплексную терапию челюстных травм входит:

- соблюдение специальной диеты;

- гимнастика;

- физиопроцедуры;

- прием фармацевтических препаратов.

Лекарства используются в форме таблеток (предварительно их придется измельчать в порошок) либо инъекций.

Обычно пострадавшему назначают:

- нестероидные противовоспалительные препараты (Кеторол, Ревмоксикам, Алмирал, Ксефокам). Они нужны для снятия отеков и боли;

- БАДы с кальцием, витамином D (такие, как Остеогенон, Кальций 3D Никомед);

- противовоспалительные гели местного применения (Лиотон, Гепариновая мазь, Вольтарен);

- антибактериальные (Цефтриаксон, Ципрофлоксацин) чаще используют в виде инъекций для предотвращения инфицирования.

Все названия препаратов приведены в информационных целях. Принимать какие-либо средства без назначения травматолога недопустимо!

Существенно ускоряют выздоровление физиотерапевтические процедуры:

- электрофорез с препаратами кальция доставляет необходимые вещества к разрушенной костной ткани;

- магнитотерапия снимает отечность, боль, купирует очаги воспаления;

- Уф — облучение способствует лучшему усвоению витамина D;

- УВЧ — стимулирует кровоток в пораженной области, активирует обменные процессы.

Для укрепления мышечного аппарата, восстановления функций челюсти необходимы занятия ЛФК. На начальном этапе упражнения направлены на предотвращение дыхательных и глотательных нарушений. Когда сформируются стойкие ограничения лицевых костей, добавляют челюстную гимнастику.

Приведем примерный комплекс упражнений:

- поднимать и опускать разведенные в стороны руки. Вдыхать через сомкнутые зубы, выдыхать — вытянув губы трубочкой;

- выполнять повороты корпуса, вдыхая через нос. Выдыхать, раздувая щеки;

- на вдохе через рот опускать нижнюю челюсть, на выдохе — поднимать;

- упереть кончик языка в небо, сжать зубы, уголки губ развести в стороны (мимическая мускулатура должна быть напряжена);

- опускать нижнюю челюсть, максимально высовывая язык;

- имитировать зевок, произнося звук «к».

Челюстно-лицевые действия хорошо сочетать с движениями рук. Занятия должны проходить под строгим контролем врача-физиотерапевта, который будет регулировать нагрузку, выбирать необходимые упражнения. Попытки ускорить процесс могут привести к тяжелым осложнениям.

Последствия неправильного лечения

Если пренебрегать рекомендациями травматолога во время восстановления верхней челюсти после перелома, кости, скорее всего, срастутся неправильно.

Это приводит к многочисленным негативным последствиям. В их числе:

- неспособность есть твердую пищу;

- изменение прикуса;

- инфицирование полости рта;

- формирование гнойных, воспалительных очагов;

- затруднения при дыхании, проглатывании;

- смещение зубов;

- дефекты речи;

- постоянная боль в челюсти;

- потеря чувствительности в нижней части лица.

Травма отражается на общем самочувствии пострадавшего. Человек регулярно ощущает головные боли, тошноту, недомогание, головокружения.

Перелом верхней челюсти успешно поддается лечению, если сразу обратиться к травматологу, тщательно соблюдать все назначения врача. Самолечение при таком тяжелом повреждении приводит к опасным осложнениям, вплоть до летального исхода. Важно помнить, что восстанавливать неправильно сросшиеся кости гораздо сложнее, чем вылечить «свежее» повреждение.

Источник