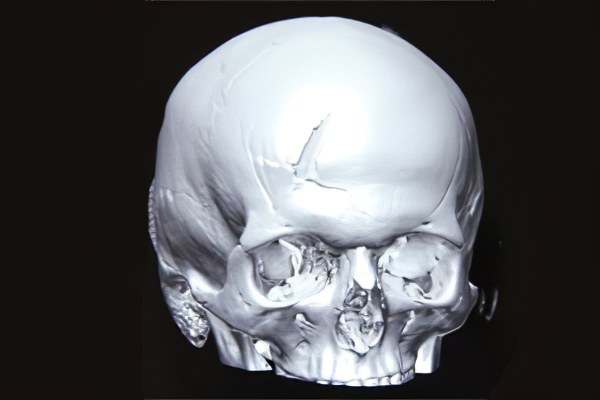

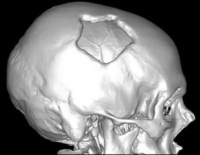

Перелом вдавленный свода череп

Перелом свода черепа – это нарушение целостности костных структур верхней части черепной коробки. Чаще возникает в результате прямой травмы. Симптомами являются боль, гематома или рана в зоне повреждения, при вдавленных и оскольчатых переломах возможна локальная деформация. Закрытые переломы сопровождаются сотрясением или ушибом мозга, открытые – повреждением вещества и оболочек мозга. Диагноз выставляется по данным рентгенографии и КТ. Для оценки состояния мягкотканных структур проводятся эхоэнцефалография, МРТ и другие исследования. Лечение линейных переломов консервативное, при смещении отломков и повреждении мозговых тканей требуется операция.

Общие сведения

Перелом свода черепа – достаточно распространенная травма. Встречается чаще переломов основания черепной коробки. Может диагностироваться в любом возрасте, чаще страдают молодые люди и представители средней возрастной группы. У женщин патология выявляется реже, чем у мужчин. Отличительными особенностями переломов являются отсутствие патогномоничных симптомов, широкая вариабельность тяжести состояния больных, высокая вероятность нарушений сознания, психомоторного возбуждения или арефлексии, затрудняющая обследование пациентов.

Перелом свода черепа

Причины

Непосредственной причиной повреждения является высокоэнергетическое воздействие – удар тяжелым предметом или столкновение с твердой поверхностью. Переломы черепа возникают в результате следующих обстоятельств:

- криминальные инциденты (драки);

- автодорожные происшествия;

- падения с высоты (кататравма);

- производственные травмы.

При драках поражения свода обычно изолированные или их тяжесть существенно превышает остальные травмы. В других случаях переломы черепа нередко сочетаются с множественными повреждениями скелета и внутренних органов, что утяжеляет состояние больных и усложняет диагностику.

Патогенез

Перелом возникает при воздействии, превышающем прочностные характеристики кости. Чаще страдают задние отделы черепной коробки – затылочная, теменная и височные кости. Это объясняется тем, что при падении вперед или ударе спереди пострадавший рефлекторно успевает защититься руками, смягчая удар.

Характер перелома свода определяется механизмом травмы (удар или столкновение) и конфигурацией поверхности. При ударах преобладает локальное воздействие. При столкновении с плоскостью возникает кратковременное ударное сдавление с распространением ударного воздействия на все части черепа, что нередко вызывает образование конструкционных трещин – линейных переломов значительной протяженности.

Классификация

Классическая классификация переломов свода черепа включает три вида повреждения: линейное, оскольчатое и вдавленное. Современные специалисты в области нейрохирургии и судебной медицины используют расширенную систематизацию, в которую входят следующие типы переломов:

- Пенетрирующий (дырчатый). Возникает при локальном ударе твердым предметом с ровной поверхностью, движущимся под прямым углом. Характеризуется наличием одного отломка, который смещается в сторону мозга и его оболочек.

- Оскольчатый вдавленный. Наиболее распространенный. Формируется при воздействии предметом с неровной, закругленной или дугообразной поверхностью. Сопровождается образованием нескольких костных фрагментов, смещенных внутрь черепной коробки.

- Локальный линейный. Развивается при тех же условиях, что пенетрирующий или оскольчатый, но при меньшей силе удара. Представляет собой узкую полосу. Смещение отломков отсутствует. Длина перелома по внутренней поверхности черепа больше, чем по наружной.

- Отдаленный линейный. Обнаруживается после столкновения с плоскостью. Образуется на расстоянии от точки воздействия, по протяженности превышает локальный. Длина трещины изнутри черепной коробки больше, чем снаружи.

- Множественный линейный. При значительной энергии соударения на черепе образуются многочисленные отдаленные линейные переломы. Общая картина напоминает звезду с расходящимися от центра лучами. Если трещины соединяются друг с другом, выявляется паутинообразный перелом. Возможны тяжелые повреждения вплоть до полного разрушения черепа.

- Сочетанный. Две или более разновидности переломов свода (локальный и отдаленный, локальный и вдавленный и пр.) диагностируются одновременно.

Оскольчатые повреждения могут быть импрессионными и депрессионными. В первом случае осколки сохраняют контакт с неповрежденными частями черепа, во втором – утрачивают. Дырчатые переломы всегда депрессионные.

Симптомы

После удара возникает боль. При закрытых травмах в зоне удара образуется гематома, при открытых – рана. При пальпации пенетрирующих и оскольчатых переломов прощупываются вдавления, при линейных повреждениях конфигурация черепа не нарушена. При наличии ран возможно обильное кровотечение. Общее состояние пациента может существенно варьироваться – от отсутствия явных неврологических нарушений и признаков тяжелой травмы до комы или шока.

Контакт нередко затруднен из-за гипоксии мозга, нарушений сознания, состояния алкогольного или наркотического опьянения. Интоксикация психоактивными веществами может маскировать проявления ЧМТ. Переломы черепа сопровождаются потерей сознания, которая бывает как кратковременной, так и длительной, однако установить этот факт не всегда удается из-за отсутствия продуктивного контакта. Обычно продолжительность эпизода потери сознания коррелирует с тяжестью черепно-мозговой травмы.

Неврологическая симптоматика зависит от вида ЧМТ. Сотрясения и ушибы проявляются головной болью, головокружением, тошнотой и рвотой. При отеке мозга к перечисленным признакам присоединяются очаговые нарушения. Расстройства чувствительности и движений свидетельствуют о травме черепных нервов или мозгового вещества.

Клиническая картина может не соответствовать тяжести ЧМТ. Умеренные повреждения порой имеют яркие симптомы, а опасные травмы сопровождаются нерезко выраженными неврологическими проявлениями. Иногда пациенты отрицают наличие каких-либо проблем со здоровьем, что может объясняться как снижением критики в состоянии опьянения, так и анозогнозией на фоне травмы.

Осложнения

Наиболее распространенным осложнением является ушиб мозга. Возможно формирование субдуральной, эпидуральной, внутрижелудочковой или внутримозговой гематомы, субарахноидального кровоизлияния. Разрушение мозгового вещества становится причиной парезов, параличей, нарушения когнитивных функций и других последствий. При инфицировании открытого перелома возможен менингит. В ряде случаев формируется дефект свода черепа, требующий оперативной коррекции.

Диагностика

Диагноз перелома свода черепа выставляется нейрохирургом на основании анамнеза, жалоб, результатов объективного обследования, неврологического осмотра и визуализационных методик. Из-за нередкого несовпадения клинической картины и реальной тяжести состояния все больные с подозрением на перелом черепа должны быть пройти полное обследование. План диагностических мероприятий включает следующие процедуры:

- Рентгенография черепа. Считается основным методом диагностики переломов черепа. Выполняется в двух стандартных и дополнительных укладках. На рентгенограммах в зависимости от вида перелома просматриваются линейные или звездчатые трещины, дефекты неправильной формы, отдельные отломки.

- КТ черепа. Обычно проводится при подозрении на линейный перелом и сомнительных результатах рентгенографии. На послойных снимках обнаруживается положительный «симптом молнии» (линия, идущая от наружной к внутренней поверхности кости). Иногда методика применяется для уточнения тяжести повреждения при других типах переломов.

- Эхоэнцефалография. Является базовым исследованием у больных нейрохирургического профиля. Определяет смещение срединных структур, наличие гематом и инородных тел.

- Люмбальная пункция. Выполняется при отсутствии клинических и сонографических признаков сдавления головного мозга. Позволяет обнаружить примесь крови в ликворе, оценить давление и состав спинномозговой жидкости.

- МРТ головного мозга. Проводится на заключительном этапе обследования при необходимости более четко локализовать зону повреждения мягких тканей, определить ее распространенность, спланировать тактику оперативного вмешательства.

При тяжелом состоянии пациента обследование осуществляется на фоне реанимационных мероприятий. При выявлении признаков дислокации мозговых структур показано немедленное оперативное вмешательство, поэтому объем диагностических процедур сокращается до необходимого минимума.

Лечение переломов свода черепа

С учетом тяжести ЧМТ больного экстренно госпитализируют в нейрохирургическое отделение или отделение реанимации. При линейных переломах без признаков повреждения мозгового вещества, гематом и отека мозга возможно консервативное ведение. При оскольчатых и пенетрирующих повреждениях, симптомах сдавления мозгового вещества требуется операция.

Помощь на догоспитальном этапе

Пациента в сознании укладывают на спину, рану на голове закрывают стерильной повязкой. При обильном кровотечении к голове прикладывают грелку с холодной водой или пузырь со льдом. Если больной без сознания, его транспортируют в положении на боку, используя в качестве упора для туловища скатанную в валик одежду или одеяло, чтобы при возникновении рвоты избежать попадания рвотных масс в дыхательные пути.

При необходимости осуществляют искусственное дыхание рот в рот или с использованием маски. Для стимуляции сердечной деятельности и мочеотделения вводят сульфокамфокаин, кордиамин, лазикс. Двигательное возбуждение купируют супрастином или димедролом. Наркотические анальгетики не применяют из-за возможного угнетения дыхания.

Консервативная терапия

Основной задачей является минимизация последствий и предупреждение осложнений ЧМТ. При поступлении по показаниям проводят противошоковую терапию. Для нормализации внутричерепного давления при необходимости вводят эфедрин и раствор глюкозы с гидрокортизоном. План терапии включает следующие направления:

- Предупреждение отека мозга. Применяют лекарственные средства для стимуляции мочеотделения, глюкокортикоиды, альбумин. При нарушениях газообмена производят искусственную вентиляцию легких. Иногда используют краниоцеребральную гипотермию и гипербарическую оксигенацию.

- Профилактика инфекции. Пациенту назначают антибиотики широкого спектра действия. При развитии инфекционных осложнений выполняют посев отделяемого для определения чувствительности микроорганизмов с последующей заменой антибактериального препарата.

- Терапия геморрагического синдрома. Больному вводят витамин С, хлорид кальция, викасол, ингибиторы протеаз. Субарахноидальное кровоизлияние является показанием для установки ликворного дренажа или проведения спинномозговых пункций.

Перечисленные мероприятия дополняют введением витаминов группы В, АТФ, нейрометаболических стимуляторов, глутамина и антигистаминных средств. Состояние больного постоянно оценивают в динамике, чтобы своевременно выявить возможные осложнения.

Хирургическое лечение

Показаниями к операции являются открытые и вдавленные переломы, гематомы головного мозга. Иногда хирургические вмешательства требуются при ушибах мозгового вещества. Применяются следующие методики:

- ПХО раны. Осуществляется при поступлении. Показана при наличии открытого повреждения мягкотканных структур (кожи и апоневроза). Включает иссечение нежизнеспособных мягких тканей, остановку кровотечения, ревизию раны для выявления инородных тел и смещения отломков.

- Обработка вдавленного перелома. Выполняется сразу после госпитализации. Производится как при открытых и закрытых повреждениях в случае, если костные фрагменты смещены в сторону мозгового вещества больше, чем на толщину кости. Мелкие отломки удаляют, крупные репонируют и подшивают к неповрежденной кости.

- Удаление гематомы. Сроки проведения и оперативная тактика зависят от времени образования и локализации гематомы. После обеспечения доступа к гематоме удаляют кровь и сгустки, ликвидируют источник кровотечения.

- Удаление очагов размозжения. В зависимости характера патологии осуществляется в неотложном порядке или в первые 7 суток после травмы. Мозговой детрит аспирируют, ткани переходной зоны экономно иссекают, кровоточащие сосуды коагулируют или клипируют.

В раннем послеоперационном периоде назначают антибиотикотерапию, выполняют перевязки. В последующем проводят реабилитационные мероприятия. По показаниям в отдаленные сроки производят замещение дефектов костей свода черепа.

Прогноз и профилактика

Исход определяется тяжестью ЧМТ и наличием инфекционных осложнений. При локальных линейных переломах в сочетании с относительно легкими черепно-мозговыми травмами прогноз обычно благоприятный. В остальных случаях в отдаленном периоде возможны параличи, парезы, энцефалопатия, эпилептические припадки, мозговая гипертензия, нарушения психических функций. Профилактика включает меры по предупреждению производственных, бытовых, автодорожных и уличных травм, снижению уровня криминогенной активности.

Источник

Содержание:

- Что такое вдавленный перелом черепа?

- Что происходит во время вдавленного перелома черепа?

- Симптомы вдавленного перелома черепа

- Возможные осложнения и их профилактика

- Диагностика

- Лечение вдавленных переломов черепа

- Прогноз

Что такое вдавленный перелом черепа?

Переломы, при которых фрагменты костей смещены ниже свода черепа, называют вдавленными. Такие переломы вызывают сдавливание головного мозга.

Различают два вида переломов:

импрессионный, когда осколки кости связаны с целыми участками;

депрессионный, когда поврежденные кости отламываются и утрачивают связь с черепной поверхностью.

Переломы могут возникнуть в двух случаях:

При нанесении по неподвижной голове удара предметом с ударной поверхностью меньше, чем свод черепа.

При падении человека на предмет с небольшой поверхностью.

Что происходит во время вдавленного перелома черепа?

Вариантов переломов много, это объясняется соотношением площадей ударной поверхности и свода черепа, двигалась ли в этот момент голова, формой ранящего предмета, эластичностью костей, наличием головного убора.

Распространенные виды повреждений:

Небольшая ударная поверхность, движущаяся с большой скоростью, оставляет импрессионные переломы, при этом кожа головы может быть не повреждена. От того, насколько приращена к кости твердая мозговая оболочка, зависит, будет ли перелом проникающим.

При ударе узким предметом по неподвижной голове повреждения мозга ограничены эпицентром удара.

Удар головой при падении с высоты сопровождается добавочным линейным переломом.

Особым видом импрессии считается раскол черепных пластин, когда внутренняя пластина образует вдавленный перелом. Такой перелом возникает, если ударная поверхность затуплена.

При ударе с силой большим предметом обломки продавливаются в полость черепа. Поражение мозга возникает в эпицентре удара.

Вид вдавленного перелома зависит от вида и места воздействия. Наиболее уязвимы истонченные костные поверхности. Здесь глубокое вдавление имеет минимальное проявление.

Вдавленный перелом основания черепа встречается редко, но при его возникновении формируется, как правило, проникающий перелом.

В молодом возрасте переломы чаще импрессионные, мозговая оболочка повреждается редко. У грудничков вдавление костей черепа наблюдается без образования перелома. Это объясняется эластичностью костей черепа. В пожилом возрасте часты переломы с образованием множества осколков, носящие проникающий характер.

Симптомы вдавленного перелома черепа

Вдавление черепа характеризуется проявлением симптомов со стороны практически всех систем.

Неврологические симптомы проявляются в зависимости от места вдавления. Тяжесть травмы определяется масштабами сдавления мозга. Симптоматика размытая, судороги бывают только при поражении лобной доли. Симптоматика выпадения присутствует в основном при кровоизлиянии.

При вдавленном переломе наблюдается сдавление крупных кровеносных сосудов, что приводит к эпидуральной гематоме. Наблюдается парез в стопе или в кисти, нарушение оттока ликвора, приводящего к гидроцефалии. Возникают боли гипертензионного характера, головокружение, снижается слух и зрение.

Соматические нарушения: шок, гипотония, жировая эмболия.

Возможные осложнения и их профилактика

Рубец мягких тканей. Профилактика включает использование острого скальпеля, обработку и санацию ран.

Процессы нагноения, приводящие к абсцессу мозга. Профилактика заключается в освобождении костей от инородных тел и кровяных сгустков.

Мозговой рубец, раневая ликворея провоцирующие приступы эпилепсии. Профилактика сводится к обработке раны, при необходимости используют протезирующие мембраны.

Диагностика

Если у пострадавшего обнаружена зияющая рана, диагностируют перелом без труда. При закрытых ЧМТ диагностика затруднена и при глубоких вдавлениях. Пальпация недопустима, иначе отломки могут сместиться.

Лучший метод – рентгенодиагностика, дающая представление о характере раны. МРТ – современный метод диагностики, позволяющий определить состояние мозга в целом. Исчерпывающие сведения даёт спиральная КТ, определяющая раневую поверхность и возможные угрозы.

Лечение вдавленных переломов черепа

До госпитализации важно остановить кровотечение, наложив давящую повязку так, чтобы не сместить отломки. Вдавленный перелом лечат хирургическим путем. Противопоказания к вмешательству – шок, жировая эмболия, обильная кровопотеря. Консервативное лечение возможно при закрытом переломе, если нет сдавления мозговых оболочек.

Основные принципы, которых придерживаются в ходе лечения:

Мобилизация отломков шаровидной фрезой небольшого диаметра, сохраняющей площадь неповрежденной кости.

Свободные костные фрагменты, зафиксированные наружной костной пластиной, извлекаются после скусывания пластины.

Многооскольчатые вдавления оперируют, используя широкую трепанацию. Это позволяет быстро остановить кровотечение.

При невозможности провести КТ проводят рассечение мозговой оболочки для изучения состояния мозгового пространства. Метод недопустим, если рана загрязнена.

Если твердая оболочка повреждена, проводят ревизию мозгового пространства. Протезирование оболочки осуществляется мембраной из политетрафторэтилена толщиной 3 мм.

Наиболее сложным считается перелом, когда острые отломки вторгаются в полость черепа, повреждая крупные сосуды. Здесь необходим доступ в межполушарную щель, ушивание твердой оболочки и внедрение полоски мышцы, которую можно заменить пластиной «ТахоКомба».

При любом виде вдавленного перелома завершающим этапом является восстановление поверхности черепа. Оптимальным считается пластика сохранившимся фрагментом, объединяя его с общим покровом склеиванием. Укрепление кости производится титановыми пластинами. Если фрагменты кости извлечены, то дальнейшая работа с ними возможна после тщательной дезинфекции.

При мелких отломках, утративших связь с надкостницей, загрязнении раны или отеке мозга проведение реконструкции опасно. В этом случае применяется протез твердой мозговой оболочки, обеспечивающей герметизацию раны.

По теме: 12 народных способов для домашнего лечения

Прогноз

Часто при вдавленных переломах, даже обширных, общая симптоматика слабо выражена. Главное при лечении – восстановить кровоток и целостность оболочек и покровов. Тогда восстановление происходит практически полностью. При нагноении раны после операции прогнозы ухудшаются.

Инвалидность 3 степени устанавливается людям, у которых остался костный дефект размером минимум 3х3 см, не закрытый костной тканью.

При вдавленном переломе черепа нужно незамедлительно обратиться к нейрохирургу.

Автор статьи: Каплан Александр Сергеевич | Ортопед

Образование:

диплом по специальности «Лечебное дело» получен в 2009 году в медицинской академии им. И. М. Сеченова. В 2012 году пройдена аспирантура по специальности «Травматология и ортопедия» в Городской клинической больнице им. Боткина на кафедре травматологии, ортопедии и хирургии катастроф.

Наши авторы

Источник