Перелом у ребенка новости

11-летний мальчик чуть не сломал спину в квест-комнате.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жуткая история приключилась на днях в одном из петербургских «квест-румов» в Соляном переулке Санкт-Петербурга. Как сообщают городские СМИ, во время игры «Мир динозавров» серьезно пострадал 11-летний мальчик. По словам отца ребенка, он слетел с лестницы и ударился всем телом о бетонный пол, заработал компрессионный перелом позвоночника и тяжелую черепно-мозговую травму.

– 20 июля моему сыну исполнилось 11 лет, и мы решили сделать ему подарок, – рассказал «Комсомольской правде»-Петербург Евгений Ермолаев. – Он выбрал этот квест сам. Мы в квестах участвовали и раньше, но они были достаточно безобидными и простыми, а здесь, несмотря на возрастную маркировку «6 +», все оказалось совершенно иначе.

ЧП случилось, когда семья вся вместе перебиралась из одной квестовой локации в другую.

– Переход был оформлен в виде отверстия в полу, – продолжает наш собеседник. – Вниз вела лестница – причем совершенно обычная, просто две палки с перекладинами. Никакой страховки, ничего.

По словам Евгения Ермолаева, они семьей посещают квест-комнаты не в первый раз. Но с такими последствиями никогда до этого не сталкивались. Фото: из личного архива Евгения Ермолаева

В какой-то момент мальчик сорвался вниз и упал на бетон. Перепуганные родители тут же вызвали «Скорую» и попросили персонал включить свет – до этого игра проходила практически в полной темноте. Но, по словам Евгения, выяснилось, что никаких источников освещения в квестовой комнате в принципе не предусмотрено.

Прибывшая на вызов бригада «Скорой помощи» лезть за ребенком отказалась и вызвала МЧС. Спасатели извлекли мальчика из конструкций и отправили в больницу имени Рауфхуса.

– Нам поначалу наговорили кучу страшных вещей, – признается Евгений. – Сказали, что у него двусторонний компрессионный перелом позвоночника, что это очень серьезно. Но, к счастью, обошлось – выяснилось, что ему повезло отделаться синяками и сильным сотрясением мозга.

По следам инцидента мужчина написал заявление в полицию. Сейчас злополучный квест закрыт, внутри работают сотрудники правоохранительных органов.

Жуткий инцидент произошел на квесте “Мир динозавров”. Фото: официальный сайт компании Ilocked

– Судиться мы ни с кем не собираемся, – констатирует Евгений. – Нам не нужны ни компенсации, ни что-либо подобное. Я хочу лишь, чтобы больше ни с кем такого, как с моим сыном, не случилось.

Между тем в компании Ilocked, которой принадлежит квест, настаивают: ответственность за ребенка должны нести сами родители.

– Перед началом квеста все участники в обязательном порядке проходят инструктаж, – пояснил «Комсомолке» совладелец компании Евгений Ощепков. – Плюс – подписывают договор, согласно которому ответственность за несовершеннолетних несут родители либо опекуны. В данном случае родители с правилами ознакомились, договор подписали.

Также Ощепков отметил, что папа и мама пострадавшего ребенка пока не обращались к компании с какими-либо просьбами или требованиями. Отвечать на вопрос, планирует ли компания самостоятельно сделать первый шаг навстречу семье, мужчина отказался.

Отец ребенка обратился в полицию.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Тем временем этой историей заинтересовалась прокуратура Санкт-Петербурга. В ведомстве организовали проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Источник

У детей относительно упругие кости, плотная эластичная надкостница и хорошо развитые мягкие ткани, защищающие от переломов. Тем не менее уже в первые десять лет жизни каждый 15 россиянин перенес перелом[1]. К пятнадцати годам хоть раз в жизни носил гипс (или перенес операцию по поводу перелома) уже каждый восьмой ребенок. Чаще всего дети ломают кости предплечья — 37,4% всех переломов. Чуть реже повреждаются кости голени и лодыжки (22%), на третьем месте по частоте — переломы ключицы (9%).

Чем отличаются детские переломы от взрослых, возможные последствия травмы и современные методы восстановления — в нашем обзоре.

Особенности переломов костей у детей

Кости у детей содержат больше воды, органических веществ и меньше минеральных солей, чем у взрослых. Между эпифизами — «головками» трубчатой кости, где она сочленяется с суставом, — и диафизами — «трубками» кости с костномозговым каналом — у детей находятся хрящевые зоны роста. В этих зонах активно делятся клетки, обеспечивая постоянное удлинение костей. И это самый слабый участок детских костей. Увеличение костей в поперечнике происходит за счет костеобразования со стороны надкостницы, более толстой и эластичной. Эти особенности приводят к тому, что у детей появляются особые виды переломов, практически не встречающиеся у взрослых:

- надлом или перелом по типу «зеленой ветки» — перелом не «завершается», на противоположной участку перелома стороне кости надкостница остается целой;

- поднадкостничный перелом — сломанная кость остается покрытой неповрежденной надкостницей;

- эпифизиолизы, остеоэпифизиолизы, метаэпифизиолизы — разрывы по линии хряща зоны роста (механизм этой травмы соответствует механизму вывиха у взрослых, и клиническая картина часто похожа) с отрывом эпифиза от метафиза (губчатого вещества между эпифизом и диафизом) или с частью метафиза (зависит от анатомического строения конкретной кости);

- апофизиолизы — отрыв по ростковой зоне внесуставного «выступа» кости — апофиза, к которому крепятся мышцы.

В то же время у детей крайне активный обмен веществ, а значит, костная ткань обновляется быстрее, чем у взрослых. Поэтому и переломы срастаются быстрее, а образование ложного сустава или дефекта костей у ребенка скорее казуистика. Из-за активного роста у детей самопроизвольно устраняется смещение костных отломков, в связи с чем репозицию (совмещение костей) при переломах со смещением в детском возрасте обычно проводят без операции.

Виды и последствия переломов у детей

По типу воздействия переломы бывают травматические и патологические. Патологические переломы появляются, когда кость изначально ослаблена из-за нарушенной структуры (например, синдром несовершенного остеогенеза или «хрустального человека») или опухолей, кист, остеомиелита. Патологические переломы у детей случаются редко.

По характеру повреждений окружающих тканей переломы могут быть закрытые и открытые, когда острые концы костей «прорывают» мягкие ткани. Открытые переломы у детей — чаще всего следствие тяжелой сочетанной травмы (например, в результате автомобильной аварии), они требуют обязательного хирургического вмешательства.

По соотношению костных отломков переломы могут быть без смещения, когда отломки сохраняют нормальное анатомическое соотношение, и со смещением, когда они сдвигаются относительно друг друга. У детей переломы без смещения, как правило, имеют смазанную клиническую картину и их трудно диагностировать. Возможен ошибочный диагноз ушиба, и, как следствие, из-за неправильного лечения конечность может искривиться, а ее функция — нарушиться.

Переломы со смещением проявляются «ярче», оставляя меньше возможностей для диагностических ошибок. Из-за способности детских (особенно у пациентов до семи лет) костей самоустранять смещение в процессе роста допускается неточная репозиция (хирургическое сопоставление, или вправление, костных отломков) при переломах диафиза («тела» трубчатой кости). Но если смещение винтовое, исправить его нужно обязательно, такие изменения самостоятельно не корригируются (не исправляются). Тщательная репозиция необходима при внутрисуставных переломах, иначе функция сустава может нарушиться, вплоть до его полной неподвижности.

Повреждение зоны роста может вызывать ее преждевременное закрытие. Пораженная конечность будет расти тем медленнее, чем младше ребенок, и тем заметнее окажется отставание.

Особая группа переломов у детей — компрессионные переломы позвоночника, которые часто могут оставаться незамеченными. Они возникают при падении с относительно небольшой высоты (что вроде бы не дает повода для беспокойства) и плохо выявляются на рентгенограммах. Дело в том, что при компрессионном переломе позвонок приобретает клиновидную форму, и это единственный рентгенологический признак патологии. При этом у детей клиновидная форма позвонков — возрастная норма. Поэтому при подозрении на подобный перелом рекомендованы не просто рентгенограмма, но КТ или МРТ.

Этапы лечения переломов

Поскольку у детей симптомы перелома не так явно выражены, как у взрослых, до прихода врача (в случае сомнения) лучше действовать исходя из того, что перелом есть. Возможные признаки перелома:

- припухлость, отек, резкая локальная боль в зоне травмы, особенно при осевой нагрузке (давить не надо, можно легко постучать по пятке или основанию ладони);

- ограничение движений (пострадавший всеми силами «бережет» сломанную конечность);

- укорочение конечности;

- видимая деформация конечности (если голень согнута под углом, вопросов обычно не возникает);

- костный хруст при попытке движения.

До прихода врача нельзя:

- вправлять отломки при открытом переломе;

- пытаться вернуть конечности «правильную» форму;

- причинять дополнительную травму, снимая одежду (штанину или рукав нужно разрезать).

Пострадавшую конечность фиксируют шиной, под которую подкладывают мягкую ткань. Шина обязательно должна заходить за суставы выше и ниже области перелома.

Это важно!

В случае перелома или подозрения на перелом у детей конечность фиксируется «как есть», не надо пытаться что-то исправить — это задача врача. Крупные кости (бедро, голень) фиксируют двумя шинами по обе стороны конечности. Если перелом открытый, рану накрывают чистой марлевой салфеткой, которую по краям фиксируют пластырем.

После фиксации следует вызвать скорую, либо, если позволяет состояние ребенка, довезти его в дежурную травматологическую поликлинику. Можно дать ребенку парацетамол.

В медицинском учреждении сделают рентгенограмму. Иногда бывает, что по первой рентгенограмме точно диагностировать перелом не получается из-за возрастных особенностей. Тогда обязательна повторная ренгенография через семь–десять дней, когда из-за начавшейся консолидации (срастания) костей перелом на снимке станет заметнее. Поэтому, когда врач порекомендует сделать контрольный рентген через неделю, пренебрегать этой рекомендацией ни в коем случае не стоит.

Лечение переломов может быть консервативным и оперативным.

Методы лечения переломов у детей

94% переломов у детей требуют консервативного лечения[2]. Врач сопоставляет костные отломки и накладывает на конечность гипсовую лангету, неподвижно фиксируя область перелома и два смежных сустава. Кроме гипса могут быть использованы современные легкие материалы на основе пластика, благодаря которым можно принимать душ в период фиксации перелома. Продолжительность фиксации зависит от возраста ребенка и поврежденной кости и может составлять от 7 до 42 дней. Раз в неделю необходим рентгенологический контроль состояния костных отломков.

При переломах бедренной кости используют скелетное вытяжение, поскольку мышцы бедра слишком сильны и смещают отломки костей.

Операции для фиксации костных отломков у детей применяются редко. Показания к оперативному вмешательству следующие:

- внутри- и околосуставные переломы со смещением и ротацией костного фрагмента;

- при диафизарном переломе после двух–трех попыток репозиций сохраняется слишком сильное смещение отломков;

- открытые переломы;

- неправильно сросшиеся переломы с выраженной деформацией кости;

- патологические переломы;

- повреждение магистрального сосуда или нерва;

- межотломковая интерпозиция (между отломками костей оказываются мягкие ткани).

При операции чаще всего используют спицевой остеосинтез, т.е. соединение отломков костей посредством спиц, как максимально щадящий. Металлические пластины применяют у детей старшего возраста при скошенных и винтовых переломах диафизов крупных костей: бедренной, большой берцовой. При любом вмешательстве стараются не повредить ростковые зоны.

Реабилитационный прогноз и период восстановления

Реабилитационный прогноз у детей обычно благоприятен. Очевидно, что период восстановления будет зависеть от тяжести травмы: если перелом, например, ключицы без повреждения сосудисто-нервного пучка, скорее всего, не оставит после себя никаких последствий, то осложненный компрессионный перелом позвоночника может потребовать множество усилий для восстановления утраченных функций. Осложненный прогноз имеют и переломовывихи, внутрисуставные переломы: часто их следствием становится оссификация (сращение) сустава и ограничение его подвижности.

Процесс восстановления зависит не только от тяжести травмы и возраста пациента, но и от общего состояния организма и сбалансированного питания и подразделяется на три периода:

- Иммобилизационный — с момента оперативного вмешательства до консолидации перелома или формирования рубца, имеющего достаточную прочность. В этот период должны быть созданы благоприятные условия для правильного течения процесса восстановления.

- Постиммобилизационный — с момента снятия иммобилизации до улучшения состояния тканей и восстановления амплитуды движения, силы мышц. Важной задачей в этом периоде является максимальное препятствование сопутствующим нарушениям: атрофии, контрактурам, ригидности суставов и пр.

- Восстановительный — до полного восстановления поврежденного сегмента и восстановления двигательного мастерства.

Каждый период включает в себя несколько значимых задач и способов для их реализации, от которых будет зависеть дальнейший успех.

Занятия в периоде иммобилизации — это профилактика вторичных нарушений, которая включает:

- Идеомоторные упражнения — мысленное представление движения в поврежденном сегменте для профилактики координационных нарушений, сохранения динамического стереотипа.

- Упражнения на свободные от иммобилизации мышечные группы для сохранения подвижности, профилактика атрофии.

- Статические упражнения иммобилизированной конечности для поддержания тонуса мышц.

- Упражнения на противоположной конечности для улучшения трофики.

Занятия в постиммобилизационном периоде направлены на преодоление контрактуры:

- Упражнения на увеличение объема активных движений — профилактика контрактур или же их устранение.

- Механотерапия — добавление пассивного компонента движения.

- Правильное позиционирование конечности способствует профилактике или устранению контрактур.

- Упражнения в воде.

- Криотерапия — противоотечная мера, уменьшение боли. Может использоваться охлажденная вода при заживлении послеоперационной раны, лед в пакете.

Важно помнить, что как раз в периоде постиммобилизации достигается восстановление структурного компонента движения, подвижности, а в восстановительном периоде накладываются различные предметные действия с поврежденной конечностью, достигается утраченное двигательное мастерство или ловкость.

В этом периоде широко используются игровые методы реабилитации, например упражнения с мячом, вовлечение поврежденной конечности в повседневную бытовую активность.

Реабилитация детей после тяжелых переломов

На сегодня только 50% детей, нуждающихся в реабилитации, получают ее в государственных медицинских учреждениях.

У детей реабилитация отличается от нее же у взрослых: часто приходится работать не только с восстановлением утраченных навыков, но и формировать их с нуля — к примеру, многие родители детей младше шести лет жалуются, что после сращения перелома голени ребенка его приходится учить ходить буквально заново. Восстановление после травмы — комплексная задача, затрагивающая не только физические особенности, но и психику маленького пациента. Кроме того, дети нуждаются не только в медицинской, но и в социальной реабилитации. То есть восстановление ребенка после травмы — сложная комплексная задача, включающая медицинские, психологические, педагогические, социальные и физиотерапевтические формы работы. Выпадение любой из них часто ухудшает результат — и это еще одна проблема государственной медицины: жесткие ведомственные разграничения, мешающие координированной работе, которую в идеале должна выполнять мультидисциплинарная бригада специалистов.

Компенсаторные возможности детского организма крайне велики, но большинство специалистов подчеркивает: уже на этапе сопоставления отломков нужно обращаться с поврежденными тканями чрезвычайно бережно, выбирая минимально инвазивные методики — чем обширней вмешательство, тем хуже реабилитационный прогноз. То есть, по сути, медицинская реабилитация пациента начинается еще на этапе лечения, и очень важно не упустить время.

Источник

В итоге ребёнка пришлось везти в травмпункт на такси, рискуя его здоровьем, а уже оттуда, сделав рентген, мчаться в больницу на операцию.

Вообще-то существует норматив, устанавливающий время прибытия скорой помощи к пациенту — в течение двадцати минут с момента поступления вызова: соответствующие требования установлены специальным приказом Минздрава России, который вышел в апреле 2016-го.

Иначе говоря, уже без малого четыре года у службы оказания скорой медицинской помощи есть такая обязанность, существовавшая, впрочем, и до появления этого документа, но вроде как в рекомендательном ключе.

Да только предписания у нас отчего-то составляются таким образом, чтобы всегда можно было найти лазейку и не выполнить их, одновременно оказавшись при этом ещё и правым.

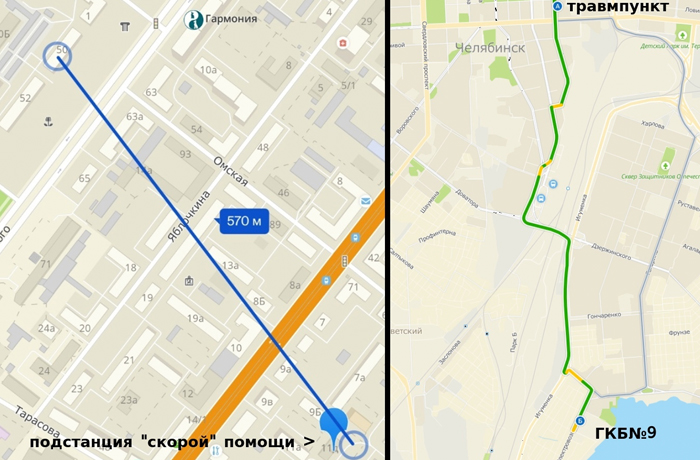

В Челябинске, например, произошёл вопиющий с точки зрения логики нормального человека инцидент: скорая помощь более сорока минут не ехала по вызову к 4-летнему мальчику с открытым переломом руки — с тем объяснением, что такая травма не считается экстренным случаем.

“Всё произошло в одно мгновение: поскользнулся — и перелом”

“Мы просто и представить не могли, что такое может случиться с нами: понятно, что от несчастных случаев никто не застрахован, но обычно стараешься подобное на себя не «примерять», — рассказывает отец малыша Денис Резниченко. — Но в тот вечер ЧП произошло именно у нас”.

Сынишка бегал по квартире, играл и в какой-то момент, когда нёсся на всех парах из одной комнаты в другую, поскользнулся.

Я сидел в кресле, буквально на какие-то мгновения отвлёкся, и тут же — бах, звук падения и жуткий крик, — вспоминает Денис. — Только увидел его левую ручку, как она вывернута между кистью и локтем, всё стало ясно: перелом. Правда, на тот момент мы сразу не поняли, что это открытый перелом, крови не было.

Он сразу же позвонил на единый номер Службы спасения “112”, к которому подключены, как известно, все экстренные службы. И попытался объяснить, что ребёнку ещё нет пяти лет, что у него серьёзная травма, что рука в неестественном положении.

Ответ последовал, мягко говоря, странный — скорее это был эдакий “профессиональный совет”: “Скорую не дождётесь, езжайте на такси”.

А мальчишка орёт, конечно же, от чудовищный боли — кому доводилось ломать конечности, понимают, что это такое.

“Приезжайте самостоятельно, машина на вас не расписана”

Денис, придя в себя от первого отказа, набрал 112 во второй раз — через минуту.

“Вызов вроде бы приняли, сказали: ожидайте, — продолжает Резниченко. — Ещё некоторое время проходит, сын плачет, когда приедет скорая, непонятно”.

В общем, он ещё набрал несколько раз — конкретики никакой. Только спустя почти полчаса, когда дозвонился уже на 103 (вызов скорой с мобильного телефона), сообщили: “Машина на вас не расписана”.

“Вызов вроде бы приняли, сказали: ожидайте, — продолжает Резниченко. — Ещё некоторое время проходит, сын плачет, когда приедет скорая, непонятно”. Скриншот предоставлен Денисом Резниченко

И они, вняв “доброму совету”, кое-как укутав ребёнка со сломанной рукой, вызвали такси (пришлось перебрать несколько вариантов) и поехали в травмпункт уже самостоятельно: как назло, свой автомобиль был припаркован не возле дома, поэтому бежать за ним не имело смысла.

По пути отец ребёнка ещё раз набрал 103:

Говорю: отменяйте, если назначили. На том конце соединения удивились ещё: мол, как так, почему? А что нам было делать, если уже час фактически прошёл, сын плачет, успокоиться не может? К тому же мы уже и сами почти добрались, я подумал, что если такие напряги со скорыми, может, кому-то ещё нужна помощь.

Пока травматологи в пункте делали рентген (с ребёнком рядом находилась мама), Денис успел за 20 минут сбегать за личным автомобилем: врачи предупредили, что на месте малышу они помочь не смогут, поэтому надо везти в горбольницу №9 Челябинска, а это достаточно далеко.

И только спустя два часа после того, как мальчик получил травму, они оказались в медучреждении, где ему сделали операцию.

“К хирургам, которые им занимались, у меня претензий нет никаких: перелом оказался со смещением, одну кость «поставили» на место, вторую — не получилось, закрепили двумя штативами, через полгода предстоит ещё одна операция. Но дело-то не в этом! Как потом объяснили сами медики, и ждать было нельзя, но и везти вот так, без детского кресла, с болтающейся фактически на сухожилиях рукой тоже было рискованно”.

“Такая травма не относится к первой категории срочности”

Действительно возникает масса вопросов. А если бы, не дай Бог, и впрямь случилось что-то хуже, кто бы отвечал? Почему не расспросили диспетчеры, не рассказали, что делать в таких ситуациях?

Понятно, что российская служба “03” совсем не похожа на “911”, которую показывают в фильмах, когда специалист даёт, по крайней мере, дельные советы относительно того, как себя вести в критический момент. Но хоть отреагировать же можно было нормально?

Впрочем, дабы не уходить в излишний морализм, приведём здесь комментарий челябинского Горздрава, который цитируют местные СМИ.

“Существуют категории вызова скорой «повышенной срочности», когда есть серьёзная угроза жизни и здоровью, — отметили в мэрии. — А есть категории, на которые может назначаться неотложка, у неё время прибытия гораздо больше. Категории определяет система, в которую предоставляет данные диспетчер, в зависимости жалоб, которые называет пациент, для этого задаются контрольные вопросы. И тогда составляется предварительная карта вызова, устанавливается категория срочности. А травма руки — это всё-таки не первая категория срочности”.

“Травма руки — это всё-таки не первая категория срочности”. Фото предоставлено Денисом Резниченко

То есть когда ребёнок вне себя от боли, у него буквально наружу торчат кости, это — “не первой срочности”?

Хорошо. Обращаемся к приказу Минздрава РФ от 20 июня 2013 г. N 388н “Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи” — с изменениями и дополнениями от 2016 и 2019 годов.

Пункт №11 (подпункты “д” и “е”) гласит: “Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме являются внезапные острые заболевания, состояния: болевой синдром; травмы любой этиологии, ранения (сопровождающиеся кровотечением)”.

И если уж перелом, тем более открытый, ещё и у ребёнка, не является поводом для “экстренного” или хотя бы “срочного” прибытия бригады скорой медицинской помощи, то уж извините, перебор какой-то. Или недобор.

Такое, увы, может произойти в любой точке России

Есть и другое объяснение — системное, по всей стране, сложившееся из того, что вообще происходит с отечественным здравоохранением в последние годы, невзирая на все приказы и распоряжения.

Оно такое: не хватает ни карет скорой помощи, ни персонала — не только фельдшеров, но и тех, кто принимает вызовы, чтобы оценить ситуацию.

Скорая помощь более сорока минут не ехала по вызову к 4-летнему мальчику с открытым переломом руки. Фото: Софья Сандурская / АГН “Москва”

В том же Челябинске, допустим, не хватает порядка двадцати экипажей: нужно около восьмидесяти карет, а в наличии только шестьдесят, и их распределяют, соответственно, по “срочности”, но по оценке диспетчера, который действительно заносит данные в систему.

И мы не зря говорим, что эта история могла произойти в любом месте России. Потому что печальные примеры есть.

Вот, скажем, в середине января уже наступившего года скорая не приехала вовремя к 61-летнему мужчине-диабетику в Карелии, он скончался, и сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Или в Брянской области буквально на днях врачи отказались ехать к ребёнку с температурой под 40 градусов: диспетчер объявила, что свободных машин нет, и даже возмутилась: мол, вы что, сами не в состоянии сбить горячку? Матери пришлось ехать с малышом самостоятельно.

Сколько ещё нужно таких случаев, чтобы исправить систему?

Кстати, Дениса Резниченко, отца мальчика с переломом, на вторник, 28 января, пригласили в управление здравоохранения Челябинска — “побеседовать и объясниться”. Посмотрим, что скажут чиновники.

Источник