Перелом у молодых

Содержание статьи

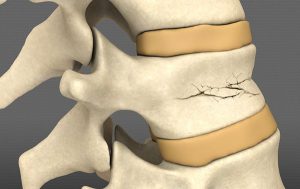

Компрессионный перелом позвоночника – это патологическое состояние, которое характеризуется сдавливанием тел позвонков и их укорочением. Первопричиной является падение, которое сопровождается острой болевой реакцией и нарушением двигательной функции в поврежденном отделе. Диагноз подтверждается рентгенографическим снимком, при необходимости МРТ. Лечение консервативное с исключением нагрузки, ношением корсета, физиотерапевтическими процедурами и ЛФК.

Описание травмы

Позвоночный столб является основным элементов осевого скелета. В его состав входят подвижные сегменты, включающие тела позвонков, хрящевые диски и нервные волокна. После резкого сотрясения позвоночника по направлению сверху вниз, возникает компрессионное повреждение позвонков. В месте травматизации один или несколько сегментов сжимаются, что вызывает их разрушение и уменьшение высоты.

Неосложненное повреждение хорошо поддается консервативному лечению. Исключение составляют тяжелые переломы, которые вызывают смещение позвонков, защемление нервных корешков, повреждение хрящевых дисков между позвонками и спинномозговых стволов. Такое состояние потребует оперативного вмешательства.

Возможные последствия компрессионного воздействия:

- тело сегмента уменьшается на треть;

- высота позвонка укорачивается почти в два раза;

- позвонок сдавлен больше чем на 55% от первоначального размера.

В нормальном состоянии тело позвонка имеет цилиндрические очертания. При компрессионном воздействии часть позвонка сдавливается, после чего он принимает форму клина. Позвоночник искривляется, что приводит к травматизации спинного мозга. Кроме того, сдавливаются нервные корешки, что чревато появлением боли по ходу нервных стволов. Повреждение может иметь различную локализацию, но чаще поражаются пограничные сегменты – верхние поясничные и нижние грудные позвонки.

Причины

Компрессионный перелом позвоночника имеет травматическое и патологическое происхождение. Изменение формы позвонков, вызванное внешними факторами, случается в разном возрасте. Основной причиной является падение или прыжок с высоты более 1,5 м.

Провоцирующие факторы:

- дорожно-транспортное происшествие;

- стихийное бедствие;

- технологические катастрофы;

- катапультирование из самолета.

При таких переломах существует вероятность сочетанных повреждений позвоночника с другими частями тела:

- скелетного аппарата – нарушение целостности других костей;

- черепа – черепно-мозговая травма;

- передней брюшной стенки;

- повреждения ребер;

- разрыв мочевого пузыря и другие.

Патологический компрессионный перелом позвоночника является следствием нарушения минерального состава структуры кости и снижения их прочности. Чаще диагностируется у женщин климактерического периода. Причиной перелома может быть травма легкого характера, резкое наклонное движение.

Заболевания, которые провоцируют нарушение структуры позвонков:

- остеопороз;

- остеомаляция;

- опухолевидные разрастания;

- вторичные онкологические новообразования – метастазы.

У таких людей могут наблюдаться множественные повреждения, вследствие чего значительно укорачивается позвоночный столб с формированием патологического кифоза.

Клинические признаки

Когда при травматическом воздействии повреждаются здоровые позвонки, появляются следующие симптомы:

- Острая болевая реакция ощущается в области травмированных позвонков, в некоторых случаях с распространением на область живота. При компрессионном повреждении грудных и верхних поясничных позвонков, пострадавший не может вдохнуть в момент травмы. Боль острая, интенсивная, периодически сменяющаяся облегчением, особенно в горизонтальном положении. При интенсивных дыхательных движениях, кашле, при передвижении, когда стоит или сидит, болевые ощущения становятся интенсивнее.

- Напряженное состояние мышечных волокон спины, что усиливает болевую реакцию.

- В месте перелома появляется небольшая отечность, участок над повреждением болезненный при пальпации.

- Нарушение двигательной функции позвоночника и всей опорно-двигательной системы. Появляется ограничение подвижности, а в тяжелых случаях человек не может передвигаться самостоятельно.

- При переломе в пояснично-крестцовой области, появляется слабость в ногах, с угрозой частичного или полного обездвиживания.

Компрессионный перелом позвоночника провоцирует появление отличительного признака: если надавить на голову пациента, болевой синдром в спине набирает интенсивность. Только проводить самостоятельную диагностику не разрешается, дополнительная осевая нагрузка на травмированные сегменты может осложнить травму.

Тяжелые переломы с поражением нескольких позвонков приводят к появлению нетипичных признаков:

- боль в голове;

- нарушение чувствительности конечностей;

- тошнота;

- рвота;

- затруднение дыхания;

- деформация позвоночного столба (кифоз с последующим формированием горба);

- повышенный тонус мускулатуры спины.

Повреждение, вызванное патологическим состоянием, приводит к постепенному появлению клинической симптоматики. Как правило, травма не сопровождается сильной болью. Болезненность появляется со временем, ее усиление заставляет человека прийти за врачебной консультацией.

У некоторых пациентов патологический перелом выражается онемением верхних или нижних конечностей, что является следствием компрессии нервных стволов. В месте перелома при пальпации ощущается незначительная болезненность. Позвоночный столб у больных с нарушением минерального обмена в костях деформируется, что обусловлено множественными повреждениями ослабленных позвонков.

Осложнения

Симптоматика с неврологическими проявлениями может сопровождать компрессионный перелом позвоночника. Это происходит при сдвиге деформированной части тела сегмента в полость позвоночного канала. Компрессионное воздействие на крупные нервные стволы, характеризуется локальной болезненностью, онемением дистальных отделов конечностей.

Если тело сегмента укорачивается более чем наполовину, появляется:

- нестабильность травмированного отдела;

- при локализации повреждения в поясничном отделе – люмбаго (приступообразная боль в спине) или люмбоишиалгия, когда болевой синдром распространяется не только на нижнюю часть спины, но и по ходу седалищного нерва (в ногу);

- уменьшение просвета позвоночного канала;

- при переломе позвонков грудной клетки, болевые ощущения локализуются между лопаток;

- травма в шейном отделе приводит к боли в поврежденной области, плече, голове.

К осложнениям, которые возникают через определенный промежуток времени, относятся деструктивные изменения тканей позвоночника, развитие артроза фасеточных сочленений, грыж межпозвоночного диска. У больных с перенесенным переломом, спровоцированным заболеванием, деформируются грудные позвонки с усилением кифоз образного выпячивания. Такие изменения приводят к появлению сильных болей, сужению грудной клетки.

Правила транспортировки

Самостоятельно определить компрессионный перелом позвоночника невозможно, для этого нужна консультация врача. Если после случившегося у пострадавшего появляется острая болевая реакция, доврачебные действия заключаются в правильной транспортировке пострадавшего в травматологический пункт. Стараясь не допускать сгибательных движений в спине, человека кладут на устойчивую поверхность. Лучше, если это будут делать несколько человек.

При локализации участка повреждения в грудном отделе или нижней части спины, под место травмирования нужно положить свернутый плед, в шейном – воротник Шанца, крестцового отдела – на живот. Если подходящего жесткого предмета не нашлось, пострадавших с переломом грудных и поясничных позвонков, кладут лицом вниз.

Диагностика

Уточнение характера травмы проводится на основании комплексного обследования больного. Предположительный диагноз устанавливается на основании характерных симптомов, уточнении обстоятельств травмы.

К методам аппаратной диагностики относятся:

- рентгенография – подтверждает деформацию позвонков;

- метод ядерно-магнитного резонанса (МРТ) – для оценки мягких тканей;

- биопсия при опухолевых образованиях.

Для пожилых больных назначают обследования для выявления остеопороза. Если данное заболевание возникает у молодых людей, дополнительно проводится консультация эндокринолога, чтобы исключить гиперфункцию паращитовидных желез.

Лечение

Чаще всего терапевтические мероприятия носят консервативный характер. Лечение начинают в травматологическом отделении. В первые 1,5 месяца больной лежит на кровати с жесткой поверхностью. Одновременно пациенту назначается щадящий комплекс лечебной физкультуры, главной задачей которой является укрепление мышечного корсета спины и профилактика застойных явлений в легких, при возникновении которых может развиться пневмония.

Параллельно проводится медикаментозная терапия, рассчитанная на обезболивающее действие:

- Анальгетики ненаркотические (Анальгин, Бутадион) при умеренных болях, наркотические (Промедол, Морфин), если присутствует выраженный болевой синдром.

- Местные блокады с Новокаином, Лидокаином или с глюкокортикостероидами (Кортизон, Преднизолон).

- При сильных мышечных спазмах назначаются миорелаксанты – Сирдалуд, Мидокалм.

- Для улучшения нервной проводимости на пораженном участке применяются витамины группы В – Мильгамма (аналог – Комбилипен), Нейромультивит.

Через полтора месяца после травмы к основному лечению подключают физиотерапевтические процедуры:

- Массаж – проводится для восстановления силы и тонуса мышц, избегая воздействия на травмированную область позвоночника.

- УВЧ-терапия – лечебное воздействие электрическим током.

- Электрофорез с кальцием для ускорения восстановления поврежденных позвонков.

- УФО-терапия – светолечение ультрафиолетовыми лучами.

После того, как пациент начинает ходить, сидеть, ему подбирается ортопедический корсет жесткой фиксации, который предназначен для постоянного ношения, минимум на 2 месяца. При выборе изделия должен учитываться рост пациента и обхват талии. В свою конструкцию корсет включает металлические ребра, располагающиеся по всей длине спины, моделированием которых занимается лечащий доктор. Возможность вернуться к трудоспособному состоянию у больного обычно появляется через 180 дней.

Оперативная терапия

Если компрессионный перелом позвоночника носит тяжелый характер, без оперативной терапии не обойтись. При сдавливании спинномозговых волокон, хирургическое лечение проводится через трепанационное окно. Когда травматизации нервного волокна нет, используются малоинвазивная методика:

- кифопластика – корректировка тела позвонка специальными надувными камерами с последующим заполнением их медицинским цементом;

- вертебропластика – через маленькое отверстие в травмированный позвонок вводится цемент для предотвращения его дальнейшей деформации.

При «разбалтывании» сегментов позвоночника проводится их фиксация специальными металлическими конструкциями – скобами, пластинами и другими элементами. Если позвонки не поддаются восстановлению, их меняют на искусственные протезы.

После хирургического лечения проводится реабилитация, включающая курсы массажа, физиотерапевтических мероприятий, регулярного выполнения лечебных упражнений.

Профилактика

Уменьшить риск получить компрессионный перелом позвоночника, поможет соблюдение следующих рекомендаций:

- соблюдение правил безопасности в быту и в процессе трудовой деятельности;

- при увлечении экстремальными видами спорта, придерживаться техники выполнения занятий, а также использование защитных приспособлений;

- правильное питание, как залог прочной костной структуры;

- своевременное лечение хронических заболеваний для профилактики хрупкости костей.

Если травматизация произошла, с визитом к врачу медлить нельзя. Травматолог проведет полное обследование и назначит адекватное лечение, отсутствие которого может спровоцировать тяжелые последствия.

Источник

Как отличить перелом от ушиба: 8 главных признаков

У них схожие симптомы, но подход к лечению – разный. Как до обращения к врачу заподозрить перелом, рассказала травматолог-ортопед Елена Конева.

Фото: pixabay.com

Конева Елена Владиславовна

Врач травматолог-ортопед

Написать автору

Стаж: 27 лет

Образование: Кемеровский государственный медицинский институт (государственная медицинская академия), специальность «Лечебное дело». Интернатура и ординатура по специальности «Травматология и ортопедия».

Навыки: диагностика и лечение переломов костей скелета, травматических повреждений суставов, сухожилий, мышц, связок, сосудов и нервов, ортопедической патологии. Имеет опыт планового ведения стационарных больных, оказания неотложной амбулаторной и стационарной помощи в объеме операций и закрытых манипуляций, в том числе – пациентам с сочетанной и комплексной травмой.

Относительные признаки

Некоторые симптомы возникают и при переломе, и при ушибе, но проявляются по-разному.

- Боль. При ушибе боль умеренная, быстро стихает, полностью исчезает через несколько дней. При переломе боли настолько сильные, что в момент травмы темнеет в глазах. Болевой синдром немного уменьшается с течением времени, но остается очень интенсивным, препятствует любым движениям.

- Отек. При ушибах отекает только место повреждения. При переломах отек быстро распространяется, рука или нога начинают напоминать раздутую подушку.

- Кровоподтеки. Ушибы не всегда сопровождаются кровоизлияниями: кровоподтеки обычно небольшие, располагаются в месте удара. Переломы проявляются обширными кровоизлияниями и синяками, которые могут распространяться далеко от точки удара.

- Ограничение движений. При ушибе функция конечности сохраняется, человек может пользоваться рукой или опираться на ногу. При переломах это невозможно из-за сильной боли и повреждения кости.

Абсолютные признаки

У перелома есть уникальные признаки, которых никогда не бывает при ушибе.

- Костный хруст. Некоторые люди в момент травмы слышат звук ломающейся кости. Похрустывание возникает из-за трения отломков при прощупывании места перелома, изменении положения конечности.

- Деформация. При ушибе контуры конечности меняются из-за отека, но длина и ось всегда сохраняются. При переломах нога или рука становится короче, изгибается под неестественным углом.

- Патологическая подвижность. Из-за перелома конечность «болтается» там, где в норме кость должна быть неподвижной.

- Болезненность при осевой нагрузке. Если сдавить поврежденный сегмент конечности с двух сторон по оси, при ушибе боли не будет, а при переломе появится сильная болезненность. Самостоятельно проверять этот симптом не рекомендуется, но если требуют обстоятельства – можно надавить слегка, очень аккуратно, чтобы не вызвать смещения отломков.

Всегда ли можно отличить перелом от ушиба

Нет, не всегда. При разрыве сосудов, обширном ушибе иногда образуются большие кровоподтеки и разлитой отек, как после перелома. Человек с высоким болевым порогом при переломе может рассказывать, что болит терпимо. Пострадавший с низким болевым порогом, напротив, будет жаловаться на сильную боль даже при небольшом ушибе.

При трещинах отломки не смещаются, поэтому все уникальные признаки перелома отсутствуют. При вколоченных переломах один фрагмент кости внедряется в другой, конечность укорачивается или деформируется, но хруста и патологической подвижности нет.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

У кого легко спутать ушиб и перелом

Перепутать ушиб с переломом можно у любого человека, но чаще всего тяжесть травмы недооценивают в следующих случаях.

- Дети: у нихкости ломаются «по типу зеленой ветки». Надкостница остается целой и удерживает отломки, как кора молодого дерева – сломанную ветку, поэтому симптомы перелома проявляются не так, как у взрослых. Если кость изгибается под углом, перелом заметен. Если нет, травму легко принять за ушиб.

- Старики: в пожилом возрасте часто развивается остеопороз. Кости становятся непрочными и легко ломаются, но признаки перелома проявляются слабо. Боль незначительная, отек небольшой, кровоподтеки отсутствуют, движения ограничены не полностью. Если нет абсолютных признаков перелома, догадаться о его наличии непросто.

- Люди с болезнями костей. Прочность костной ткани снижается при многих заболеваниях. Иногда небольшой участок кости поражается, например, при опухолях. Реже хрупкими становятся все кости. В подобных случаях переломы почти незаметны, как и у пожилых с остеопорозом.

Иногда отличить перелом от ушиба без рентгеновских снимков не может даже опытный травматолог. Поэтому обращаться за помощью необходимо при любых травмах.

Ранее Yellmed рассказывал, что делать, если укусил клещ.

Нравится ли Вам данная статья?

Комментарии

Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Пожалуйста подождите…

Вход

Войти при помощи

Еще нет аккаунта?

Восстановление пароля

Мы вышлем вам ссылку для сброса пароля на ваш почтовый ящик

Ссылка на сброс пароля отправлена

Ссылка на сброс пароля отправлена. Пройдите по ссылке в письме.

Спасибо за Вашу Заявку!

В ближайшее время мы свяжемся с Вами.

Источник

Перелом collum femoris, даже в молодом возрасте, может иметь серьезные последствия.

Повреждения бедренной кости относятся к одним из наиболее серьезных травм конечностей. Так, последствия перелома шейки бедра (collum femoris) в молодом возрасте могут проявляться на протяжении всей последующей жизни человека. Рассмотрим подробнее чем опасны такие травмы и как снизить вероятность развития опасных осложнений.

Симптомы и причины травмы

Шейка бедра является одним из наиболее уязвимых мест нижних конечностей. Этот участок является переходом тазобедренного сустава в диафиз. Особенно заметным является это утончение у женщин.

Чаще всего подобными переломами страдают женщины в пожилом возрасте. Однако не исключается вероятность травмирования и молодых людей. Патологические предпосылки в этом случае играют меньшую роль.

Преимущественно причиной переломов являются различного рода травмы:

- падения;

- аварии;

- удары;

- прыжки;

- резкие движения;

- спортивные травмы;

- сдавливание ноги и т. д.

Симптомы и некоторые последствия травмы проявляются сразу после повреждения конечности.

К ним относятся:

- подкожные или наружные кровоизлияния;

- отечность;

- сильная боль;

- неспособность подняться, ходить;

- нога вывернута стопой наружу;

- неспособность поднять выпрямленную в колене ногу;

- усиленная пульсация бедренной артерии.

Пострадавшие часто испытывают нестерпимую боль.

Более точную диагностику проводит врач-травматолог. Только после аппаратных исследований можно выявить точную локализацию и степень серьезности травмы. Чем скорее клиническая картина станет полностью ясной, тем быстрее врачи смогут приступить к лечению пациента. Это важно для предотвращения ряда осложнений.

Виды переломов и их особенности

В медицинской практике встречается множество разновидностей переломов области тазобедренного сустава. Некоторые можно вылечить без особо серьезных последствий для пострадавшего, но другие не оставляют шансов на полностью благоприятный исход. При повреждениях collum femoris достаточно высокий процент смертности пациентов, если сравнивать их с другими переломами.

Различают такие основные виды подобных травм:

- медиальный, располагающийся посредине сустава;

- латеральный, располагающийся в боковой части, в зоне вертелов;

- по расположению классифицируют переломы капитальные, субкапитальные, цервикальные и базицервикальные;

- со смещением и без, в зависимости от сохранения положения костных отломков;

- по смещению головки сустава выделяют вальгусный (наружу и вверх), варусный (внутрь и вниз), вколоченный;

- закрытый и открытый, в зависимости от сохранения целостности кожных покровов;

- компрессионный, когда кость как бы складывается телескопическим образом, что чаще всего бывает при неудачных прыжках с высоты (последствия травмы не такие страшные, если вовремя выявить травму, что не всегда удается из-за скудной симптоматики);

- патологический, являющийся следствием внутренних нарушений в организме и заболеваний, касающихся костной ткани человека;

- осколчатый – при выделении мелких костных фрагментов, не связанных между собой.

Основные риски

Переломы нижних конечностей – это всегда серьезная проблема и риск. В дальнейшем могут возникать различные проблемы со здоровьем. Некоторые из них быстро устраняются и практически не причиняют дискомфорт. Но в ряде случаев отголоски травмы способны преследовать человека всю последующую жизнь.

Например, при неправильном сращении кости может измениться длина ноги или сохраниться ее тугоподвижность. Это доставляет физический дискомфорт, иногда сильную боль, а также несет психологическую нагрузку. Для молодых людей перспектива остаться с хромотой – далеко не самый привлекательный вариант.

Шейка бедра может повредиться таким образом, что человек на всю жизнь останется инвалидом. У людей, имеющих проблемы со сращением костей, существует вероятность остаться прикованным к инвалидному креслу и постели. Такая ситуация угнетает, человек впадает в депрессию со всеми вытекающими последствиями. Далеко не каждый способен принять новые обстоятельства жизни.

Некоторые последствия повреждения кости несут большую угрозу жизни больного. Развитие осложнений касается не только опорно-двигательного аппарата, но и других систем, в частности, дыхательной и кровеносной.

Если вовремя не предпринять необходимые меры, можно серьезно пострадать. В отдельных случаях это ведет к летальному исходу. Таким печальным концом чреваты жировая эмболия, сепсис, тромбоз.

Последствия и осложнения

Травмы бедренной кости, в особенности верхней ее части, опасны тем, что существует большая вероятность развития нежелательных последствий как на протяжении лечения, так и через некоторое время после завершения реабилитации. И хотя молодой организм способен в лучшей мере сопротивляться негативным влияниям, он также подвержен опасности.

Наиболее частые и сложные последствия травмы представлены в таблице ниже:

| Возможные последствия перелома бедра и фото | Краткое описание |

| Пневмония

Если больной находится долго в лежачем положении, то может возникнуть пневмония. | Постоянное нахождение в лежачем положении приводит к накоплению мокроты в легких и ухудшению дыхательной деятельности, что отражается на состоянии органов системы. В итоге развивается воспаление легких посттравматического характера. |

| Асептический некроз

В результате нарушения кровообращения и трофики костных тканей, может возникнуть такое грозной осложнение, как некроз костей. | В результате повреждения кровеносных сосудов нарушается питание головки тазобедренного сустава, что ведет к ее разрушению и полному отмиранию. Является наиболее вероятным осложнением. |

| Ложный сустав

Из-за неправильного срастания костных тканей может появиться ложный сустав. | Проявляется в виде несрастания кости в месте перелома, образовании подвижной хрящевой ткани. Это явление препятствует нормальной двигательной способности человека и вызывает существенный дискомфорт. |

| Тугоподвижность

После переломов могут возникать контрактуры, что несомненно отразиться на функционировании конечности. | Неправильное срастание кости и образование рубцов на мягких тканях провоцирует формирование контрактур и затрудняет нормальную подвижность тазобедренного сустава. |

| Нарушения положения штифта

В результате установления различных металлоконструкций может возникнуть ряд осложнений. | После выполнения остеосинтеза могут возникать осложнения в виде смещения штифта, его инфицирования, перелома и т.д. |

| Тромбоз вен

Тромбирование вен нижних конечностей может возникать из-за нарушения кровообращения в них при обездвиживании. | Продолжительная неподвижность нижней конечности приводит к образованию тромбов в застоявшейся венозной крови, что очень опасно для жизни человека. |

| Пролежни

При недостаточном уходе за лежачим больным могут возникнуть пролежни. | Также являются следствием длительного постельного режима и недостаточного ухода за пациентом. |

| Нагноение

При открытых переломах существует большой риск инфицирования раны, а впоследствии развития тяжелых осложнений. | Попадание инфекции в рану приводит к образованию гнойного очага, что чревато отмиранием мягких тканей, остеомиелитом и даже сепсисом. |

| Коксартроз

После травм может возникать такой недуг, как посттравматический коксартроз. | Нарушается питание хрящевой ткани, что ведет к ее постепенному разрушению. В итоге развивается такое заболевание, как посттравматический артроз. |

| Жировая эмболия

Жировая эмболия представляет смертельную опасность | Повреждение бедренной кости может сопровождаться попаданием в кровоток жировых клеток. Такое состояние является реальной опасностью для жизни пациента. |

Методы лечения

Для того чтобы исключить опасные последствия, крайне важно своевременно обратиться за медицинской помощью. Стоит учитывать, что у определенных услуг есть своя цена, но в данном случае лучше не экономить на своем здоровье, чтобы не остаться на всю жизнь инвалидом. Необходимо обеспечить наличие требуемых медикаментов, должного ухода и т. д.

Важным направлением лечение является проведение хирургических манипуляций. Для устранения последствий травмы и предотвращения ряда ее осложнений проводят репозицию отломков и остеосинтез.

Важным нюансом является то, что и молодым, и пожилым людям рекомендовано выполнить эндопротезирование тазобедренного сустава. Это позволит сократить период нахождения в состоянии постельного режима, а главное – предотвратить развитие опасных проблем, первой из которых является асептический некроз.

Реабилитация пациента

Для того чтобы минимизировать негативны последствия, и реабилитация после перелома бедра со смещением прошла наилучшим образом, стоит на некоторое время остаться в больнице под наблюдением медперсонала. Восстановительный период может длиться от 3 до 6 месяцев, и хотя бы треть этого срока рекомендуется пробыть в стационаре.

Инструкция по прохождению реабилитации предельно проста:

- Необходимо обеспечить покой и обездвижить больную ногу, пока не произойдет первичное сращение отломков.

- Питание больного должно быть полноценным и регулярным. Ослабленный организм требует повышенного количества витаминов и минералов, в особенности кальция и фосфора.

- Для улучшения питания и регенерации тканей, стимуляции кровообращения назначаются физиотерапевтические процедуры, массаж, а после заживления операционных швов – минеральные ванны.

- Важно не прекращать прием назначенных врачом лекарств и дополнительно употреблять витаминные добавки. С целью профилактики пролежней следует использовать специальные кремы и мази.

- Для предотвращения застойных процессов в организме и постепенной разработки поврежденной конечности, ежедневно выполняйте упражнения. Нагрузку нужно дозировать и постепенно наращивать. В конце реабилитационного периода можно перейти к занятиям с тренажерами и длительным прогулкам на свежем воздухе.