Перелом суставной поверхности большеберцовой кости

а) Механизм перелома. Этот вид переломов возникает в результате комбинации вальгусной или варусной нагрузки с осевой (незначительные вальгусные усилия часто приводят к разрыву связок). Иногда это результат столкновения автомобиля и пешехода («бамперный перелом»), чаще в результате падения с высоты на колено, находящееся в положении вальгуса или варуса. Мыщелок большеберцовой кости ломается о противостоящий мыщелок бедренной, который остается интактным.

Направленность и степень смещения отломков перелома будет зависеть от вектора силы и состояния костной ткани в верхней части большеберцовой кости. Предлагается классификация Schatzker.

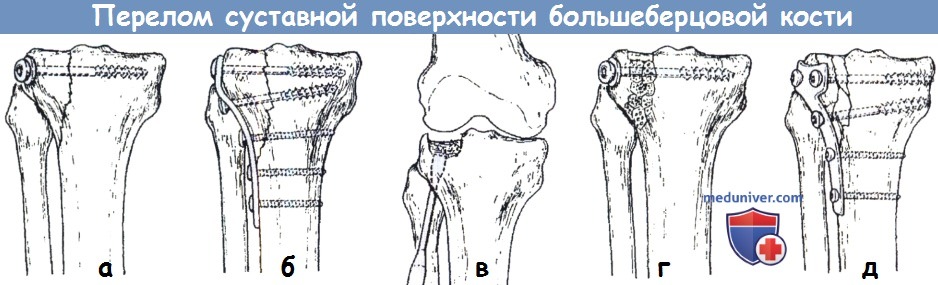

1 тип — вертикальный скол латерального мыщелка. Это перелом губчатой кости, чаще среди молодых людей. В сущности он без смещения или отломок смещается книзу и поворачивается; возможно повреждение латерального мениска за счет ущемления в плоскости перелома.

2 тип — вертикальный скол латерального мыщелка в сочетании с депрессией выступающей суставной частью мыщелка. Клиновидный отломок, который варьируется от части края мыщелка до латеральной суставной поверхности целиком с латеральным смещением. Сустав шире обычного и при отсутствии репозиции приводит к вальгусной деформации коленного сустава.

3 тип — депрессия суставной поверхности с интактным краем мыщелка. Противоположный второму типу, так как отсутствует скол края суставной поверхности. Фрагменты перелома крепко зажаты в субхондральной кости.

4 тип — переломы медиального мыщелка большеберцовой кости. Различают два вида:

(1) низкоэнергетический, перелом остеопорозной кости у пожилых (от незначительного воздействия), и

(2) высокоэнергетическое повреждение, приводящее к сколу мыщелка, который смещается косо от межмыщелкового возвышения в медиальную сторону.

Резкой варусной нагрузки достаточно для серьезного повреждения латеральной коллатеральной связки и тракционного повреждения n. peroneus. Серьезность этого повреждения нельзя недооценивать.

5 тип — переломы обоих мыщелков. Оба мыщелка сколоты, но сохраняется опора на сохранившийся между ними метаэпифиз в виде клина, который является продолжением опоры голени.

6 тип — сочетанное повреждение мыщелков и метаэпифиза большеберцовой кости. Это энергоемкая травма, приводящая к сильно раздробленным переломам. В отличии от пятого типа повреждения отсутствует прочный контакт между мыщелками большеберцовой кости и ее остовом.

Переломы суставной поверхности большеберцовой кости:

(а) Тип 1 — простой скол латерального мыщелка.

(б) Тип 2 — скол латерального мыщелка с депрессией центральной части.

(в) Тип 3 — депрессией латерального мыщелка с потерей контакта.

(г) Тип 4 — перелом медиального мыщелка

(д) Тип 5 — перелом медиального и латерального мыщелков с сохранением центральной части суставной поверхности большеберцовой кости.

(е) Тип 6 — Комбинированное поражение мыщелков и метафиза.

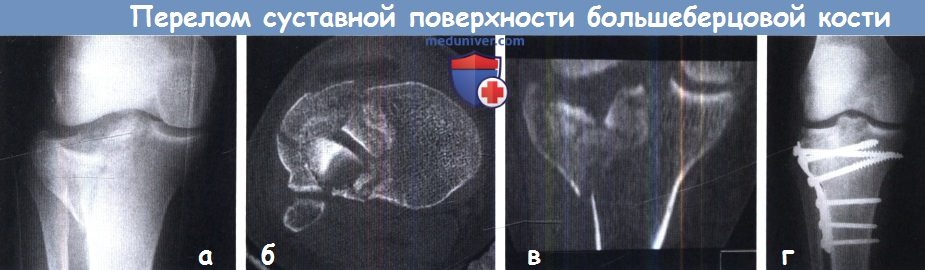

Переломы суставной поверхности большеберцовой кости:

(а) Рентгенография помогает определить основные линии перелома и депрессию суставной поверхности.

(б, в) КТ-реконструкция помогает понять протяженность и направление смещения, а также помогает спланировать объем операции.

(г) Послеоперационные рентгенограммы: идеальное сопоставление отломков.

б) Симптомы и клиника проксимального перелома большеберцовой кости. Колено отекшее и может быть деформировано. Кровоподтек обычно интенсивный и окружающие ткани тугие из-за гемартроза. Обследование коленного сустава может показать медиальную или латеральную нестабильность, но обычно болезненно и лишь немного дополняет рентгенологический диагноз. Более важным является тщательный осмотр стопы и голени на предмет нейроциркуляторных расстройств. При таком виде травм возможно тракционное повреждение икроножного и большеберцовых нервов, поэтому его выявление принципиально: появилось оно до или после операции.

в) Рентгенография. Обычно для выявления перелома выполняют рентгенографию в прямой, боковой и косой проекции, но определение количества осколков или выявление снижения высоты суставной поверхности без КТ невозможно. Она показывает расположение основных линий перелома, размер и депрессию частей мыщелка, положение основных частей суставной поверхности, которая также смещена. Собранные воедино томограммы в сагиттальной и горизонтальной проекциях да ют более полное представление о повреждении и позволяют планировать операцию.

Очень важно не пропустить перелом мыщелка по задней поверхности при интенсивной травме, так как это потребует заднемедиального или заднелатерального разреза для фиксации. При повреждении латерального мыщелка, медиальная связка часто сохранна, а при разрушении медиального мыщелка, латеральная связка часто рвется.

г) Лечение проксимального перелома большеберцовой кости. Лечение вытяжением достаточно простое и позволяет выполнять движения в коленном суставе, но может сохраняться остаточное смещение (Apley). С другой стороны, навязанная операция по восстановлению разрушенной суставной поверхности может иметь хорошее рентгеновское подтверждение и обеспечить жесткую фиксацию, особенно если операция проведена после иммобилизации.

Первый тип переломов. Переломы без смещения могут быть вылечены консервативно. Необходимы пункция коленного сустава при гемартрозе и наложение фиксирующей повязки. Конечность укладывается на аппарат для создания пассивных движений и начинается разработка коленного сустава. Как только острая боль и отек исчезают (примерно через одну неделю), накладывается высокий гипсовый лонгет, однако последующие три недели осевая нагрузка на ногу противопоказана.

Затем разрешается частичная осевая нагрузка, полная нагрузка возможна только после заживления перелома (примерно восемь недель).

При переломах со смещением используют открытый металлоостеосинтез.

Обнажается поверхность мыщелка и смещенные фрагменты высвобождаются или удаляются. Целью операции является точная репозиция; для жесткой фиксации достаточно двух стягивающих винтов и поддерживающей пластины.

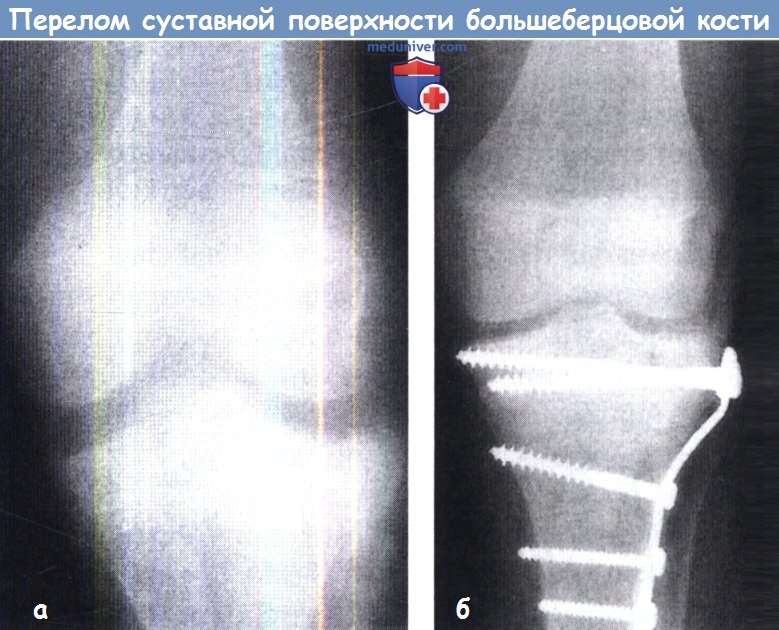

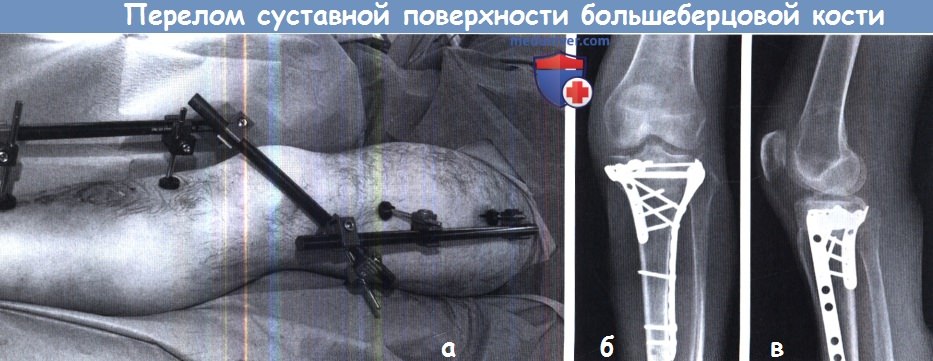

Фиксация переломов суставной поверхности большеберцовой кости:

(а) Значительная депрессия и смещение латерального мыщелка кнаружи.

(б) Открытая репозиция и внутренняя фиксация пластиной.

Второй тип переломов. Если смещение небольшое (менее 5 мм), и нестабильность в коленном суставе отсутствует, пациент пожилого возраста, слаб или имеется остеопороз, то лечение проводится закрытым способом, а целью является восстановление анатомической целостности, а не функциональный результат. После пункции коленного сустава и наложения давящей повязки накладывается скелетное вытяжение за спицу через точку на 7 см ниже перелома.

Следует попытка сместить мыщелок на место; затем колено сгибают и разгибают несколько раз для достижения конгруэнтности с противостоящим мыщелком бедра. Нога укладывается на шину с тягой по оси 5 кг с последующим выполнением упражнений. Как только перелом сросся (обычно три/четыре недели), вытяжение снимают и накладывают гипсовую лонгету, затем разрешают передвижение на костылях.

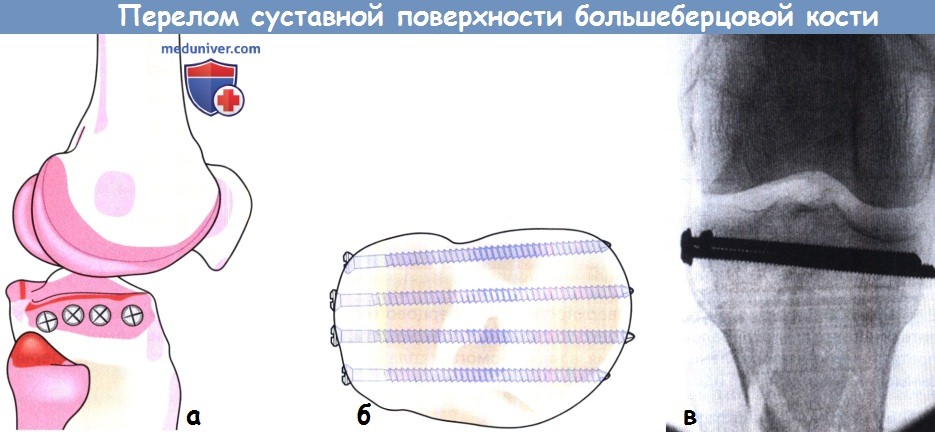

Молодым пациентам, и особенно при смещении более 5 мл, предпочтительнее выполнять открытую репозицию с металлоостеосинезом. Средний доступ представляет хороший обзор — выполняют одновременную артротомию по поперечной линии под латеральным мениском; сустав предстает для удобного обзора и оценки качества репозиции. Костный фрагмент или его аналог требуют фиксации. Репонированные фрагменты удерживаются винтами диаметром 3,5 мм фиксированными параллельно под субхондральный слой кости (их иногда сравнивают с «плотом», отмечая их параллельное расположение).

В качестве альтернативы могут использоваться канюлированные винты. В этом случае клиновидный фрагмент латерального мыщелка, фиксируемый поддерживающей пластиной, новый вариант которой обладает угловой стабильностью (используются погружные в пластину винты), допустим, но не всегда обязателен — с рекомендованными после операции движениями в коленном суставе. Аппарат для создания пассивных движений дополняет активную нагрузку на сустав; через две недели накладывается гипсовая повязка, которую пациент носит до полного сращения перелома.

Третий тип переломов. Принципы лечения схожи с таковыми при втором виде переломов. Однако тот факт, что латеральный край мыщелка не поврежден, позволяет предполагать, что колено обладает достаточной стабильностью и удовлетворительный исход более вероятен. Смещенный вниз отломок может быть репонирован через доступ в метаэпифизе; репозиция контролируется при рентгенографии или артроскопии. Репонированные фрагменты, поддерживаемые трансплантатом и целый сегмент, фиксируются винтами как «плот». В послеоперационном периоде ЛФК начинается как можно раньше и пациент носит гипсовую лонгету, которую он не снимает до полного сращения перелома.

Четвертый тип переломов — медиальный мыщелок. Переломы порозной кости в области медиального мыщелка трудны для репозиции; возможны последствия в виде варусной деформации. Принципы лечения сходные с лечением переломов второго вида (латеральный мыщелок).

Переломы по типу скола в области медиального мыщелка чаще имеют место у молодых людей в следствие интенсивной травмы. Сам по себе перелом более сложный, чем кажется на первый взгляд; может присутствовать второй скол (задний) в горизонтальной плоскости, который не может быть фиксирован через стандартный передний доступ. Для выявления перелома необходимы рентгенография в боковой проекции или КТ. Очень часто повреждается нижележащая связка с латеральной стороны. Стабильная фиксация медиального мыщелка, как описано при переломах второго вида, позволит оценить повреждение связок. Если сустав нестабилен после фиксации, поврежденные связки требуют восстановления.

Пятый и шестой типы переломов. Существуют некоторые виды повреждений, которые усугубляются синдромом сдавления. Простой перелом обоих мыщелков голени у пожилых пациентов репонируется вытяжением, а затем пациент лечится как при переломах второго вида — возможны небольшие остаточные угловые деформации. Однако чаще накладывают стабилизирующий внутренний фиксатор и рекомендуют ранние движения после операции, хотя и хирургический метод не лишен высокого риска. Опасность в том, что для большого повреждения необходимо получить доступ к обоим мыщелкам, что травмирует мягкие ткани и таким образом угрожает заживлению раны и задерживает консолидацию.

Новое направление основано на расположении наружного фиксатора на расстоянии от коленного сустава, это обеспечивает стабильность и возможность улучшения состояния мягких тканей — иногда это длится 2-3 недели. Затем выполняется доступ двойным разрезом (передним и заднемедиальным), который дает подход к главным отломкам перелома и уменьшает объем травмированных периостальных тканей при доступе к обоим мыщелкам только через передний разрез. Изогнутые пластины накладываются под мышечную фасцию.

«Плот из винтов» (а-в).

Эти небольшие винты 3,5 мм в диаметре введены субхондрально и образуют вид плота на котором поддерживается суставной поверхности большеберцовой кости.

При переломах типа 2, 5 и 6 необходима фиксация пластиной.

Альтернативный способ лечения заключается в восстановлении сустава за счет ограниченного хирургического воздействия (выполняется чрезкожно) и стабилизации метафиза относительно диафиза, используя кольца в качестве наружного фиксатора. Такой подход снижает риск и дает хороший результат (Канадское ортопедическое общество).

Принципы репозиции и фиксации. Для достижения репозиции используется тракция; Большинство фрагментов, которые имеют контакт с мягкими тканями спонтанно репонируются (лигаментотаксис — движение со связкой). Это достигается путем наложения костных дистракторов через коленный сустав или тракцией на специальном столе.

Если необходима операция, то она детально планируется. Выполняются рентгеновские снимки высокого качества для определения точного рисунка перелома. Трудность фиксации плато нельзя недооценивать; оперативное лечение должно проводиться в том случае, если предоставлен весь спектр имплантов и необходимых обследований.

Стандартный доступ к латеральной части сустава осуществляется через продольный парапателлярный разрез. Целью является защищать мениск во время операции; это лучше всего делать, входя в сустав через поперечный разрез капсулы под мениском. Если необходим доступ к медиальным структурам, то выполняется заднемедиальный разрез. Разделив связку надколенника Z-образно можно получить хороший доступ внутрь сустава, однако послн этого ограничивается объем движений, даже если связки будут восстановлены.

Большие единичные фрагменты могут быть репонированы и удержаны с помощью непогружных винтов и шайб; для дополнительной поддержки используются пластины. Оскольчатые переломы с депрессией отломков должны быть репонированы путем их элевации; такой фрагмент суставной поверхности голени поддерживается за счет трансплантата из кортикально-губчатого участка кости (чаще из крыла подвздошной кости), удерживаемый фиксаторами по типу «плота», а иногда пластиной. Перед зашиванием капсулы мениск, даже поврежденный, необходимо пришить на свое место.

Переломы со смещением в сагиттальной и горизонтальной плоскостях не могут быть отрепонированы и фиксированы только через передний разрез, необходим второй: заднемедиальный или заднелатеральный.

Широкий доступ и манипуляции с многооскольчатым переломом иногда не приводят к заживлению. Такие травмы лучше лечить чрезкожным остеосинтезом (с помощью тракции) аппаратом наружной фиксации в виде колец.

Стабильность — это все, что необходимо; неважно каким способом вы ее добьетесь, ее должно быть достаточно для возможности совершать ранние движения в коленном суставе. В конечном счете, нет смысла иметь показательную рентгенограмму при неподвижном коленном суставе.

В послеоперационном периоде конечность находится в возвышенном положении на шине до разрешения отека; движения начинают как можно раньше, ЛФК приветствуется. Постельный режим отменяется после исчезновению отека и в конце шестой недели может давать частичную осевую нагрузку на костылях; полная осевая нагрузка разрешена при заживлении перелома, обычно через 6-12 недель.

Фиксация переломов суставной поверхности большеберцовой кости.

(а) Два или три спонгиозных винта можно использовать для фиксации простого скола (тип 1), хотя (б) пластина и винты более безопасны.

(в) Депрессия более 5 мм при третьем типе переломов требует элевации и (г) поддержки в виде трансплантата и фиксации.

(д) Тип 2 переломов требует комбинации техник—прямого восстановления, элевации, трансплантата и фиксации пластиной.

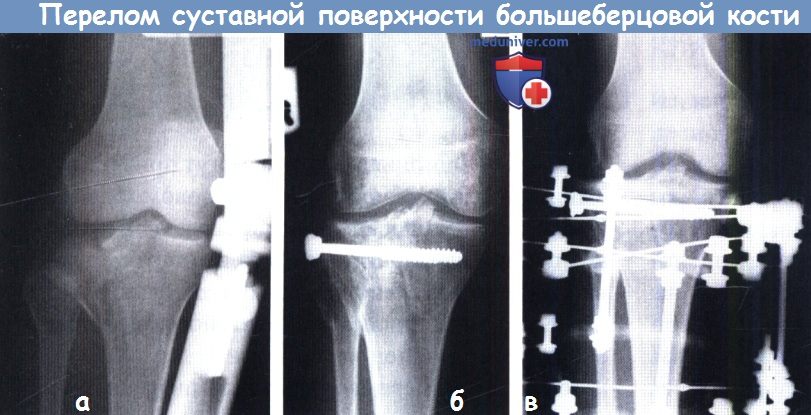

Сложные переломы суставной поверхности большеберцовой кости — консервативное лечение.

(а) Даже в таких сложных случаях применимо консервативное лечение.

(б,в) При таком варианте тракции оказывается возможным выполнение движений.

(г) Рентгенограмма на 10 день лечения — отличный результат при сохранении функции.

Сложные переломы суставной поверхности большеберцовой кости – внутренняя фиксация.

Травма мягких тканей и перелом суставной поверхности большеберцовой кости при сильном повреждающем факторе не позволяет проводить ранее оперативное вмешательство.

Предварительная стабилизация наружным фиксатором до спадания отека и восстановления состояния пациента.

(а) При улучшении состояния, а это может занять две недели, можно выполнить открытую репозицию.

В этом примере две пластины были использованы для фиксации латерального и заднемедиального края суставной поверхности большеберцовой кости (б,в).

Сложные переломы суставной поверхности большеберцовой кости – наружная фиксация.

Чрезкожно выполнена фиксация отломков, суставной фрагмент удерживается винтом (а, б).

Метафиз большеберцовой кости фиксирован кольцевым аппаратом наружной фиксации (в).

д) Осложнения перелома проксимального конца большеберцовой кости. Ранние. Синдром сдавления. При четвертом и пятом виде переломов определяется выраженная бледность и отек конечности, как следствия синдрома сдавления. Необходимо повторно осматривать голень и стопу на предмет этих признаков.

Поздние. Тугоподвижность сустава. При тяжелом оскольчатом переломе и после травматичной операции риск развития контрактуры очень высок. Это предотвращается уменьшением продолжительной иммобилизации и началом ранней ЛФК сустава.

Деформация. Некоторые остаточные варусные и валь-гусные деформации — часто встречающееся осложнение как по причине невыполненной в полном объеме репозиции, так и из-за вторичного смещения во время лечения. К счастью, умеренная деформация совместима с удовлетворительной функцией, хотя постоянная перегрузка одного из компонентов может предрасполагать в дальнейшем к развитию остеоартрита.

Остеоартрит. Если в конце лечения отмечено депрессия плато или деформация колена или нестабильность связочного аппарата, то через 5-10 лет возможно развитие остеоартрита. В конце концов это может потребовать восстановительной операции.

– Читать далее “Симптомы соскальзывающего перелома эпифиза большеберцовой кости и его лечение”

Оглавление темы “Травмы коленного сустава и костей голени.”:

- Симптомы перелома межмыщелкового возвышения и его лечение

- Симптомы вывиха коленного сустава и его лечение

- Симптомы травмы разгибателя коленного сустава и его лечение

- Симптомы перелома надколенника и его лечение

- Симптомы вывиха надколенника и его лечение

- Симптомы остеохондральных повреждений коленного сустава и его лечение

- Симптомы перелома проксимального конца большеберцовой кости и его лечение

- Симптомы соскальзывающего перелома эпифиза большеберцовой кости и его лечение

- Симптомы перелома проксимального конца малоберцовой кости и его лечение

- Симптомы вывиха проксимального межберцового синдесмоза и его лечение

Источник

Переломы проксимального конца большеберцовой кости наблюдаются при политравме достаточно часто и в большинстве случаев имеют сложный многооскольчатый характер.

Внутрисуставные переломы мыщелков большеберцовой кости в последние годы принято называть переломами «плато». От точности восстановления проксимальной суставной поверхности большеберцовой кости напрямуюзависят последующая функция коленного сустава и скорость развития деформирующего артроза. Одновременно с переломом плато в той или иной степени повреждаются мягкотканые образования коленного сустава — мениски, наружная и внутренняя боковые связки в месте их прикрепления. Собственно крестообразные связки обычно не повреждены, но может возникнуть их функциональная недостаточность вследствие отрыва межмыщелкового возвышения. Переломы проксимального конца большеберцовой кости удобнее всего классифицировать по AO/ASIF (рис. 10-9).

Рис. 10-9. Классификация переломов проксимального конца большеберцовой кости по AO/ASIF.

Тип А. Внутрисуставные переломы.

А1 — отрывные переломы головки малоберцовой кости, бугристости большеберцовой кости и межмыщелкового возвышения. Эти переломы всегда свидетельствуют об отрыве соответствующих связок коленного сустава — наружной боковой связки, собственной связки надколенника и крестообразных связок, поскольку они прикрепляются к указанным костным фрагментам;

А2 — простые внутрисуставные метафизарные переломы;

A3 — сложные оскольчатые метафизарные переломы, которые могут распространяться на диафиз большеберцовой кости.

Тип В. Неполные внутрисуставные переломы.

B1 — переломы наружного или внутреннего мыщелка без вдавления;

B2 — то же с вдавлением суставной поверхности;

B3 — то же, оскольчатые переломы с вдавлением.

Тип С. Полные внутрисуставные переломы.

С1 — переломы обоих мыщелков;

С2 — оскольчатые переломы обоих мыщелков без компрессии;

СЗ — многооскольчатые переломы обоих мыщелков с компрессией суставной поверхности.

Механизм переломов проксимального отдела большеберцовой кости при политравме чаще всего прямой — удар в область коленного сустава, при наезде на пешехода («бамперный» перелом) или деталями автомобиля при внутриавтомобильной травме. Тип перелома зависит от того, в каком положении находился коленный сустав. При согнутом коленном суставе чаще всего возникают оскольчатые переломы типа С, при разогнутом — изолированные переломы мыщелков типа В. Отрывные переломы возникают при отбрасывании пешехода и падении на слегка согнутую ногу в положении варуса или вальгуса в коленном суставе, но они могут возникнуть и при прямом ударе.

Причиной около 15% переломов плато являются падения с высоты, и здесь имеет место как прямой механизм (удар о землю), так и, чаще, непрямой, когда при приземлении на слегка согнутую ногу в положении варуса или вальгуса мыщелки бедра оказываются более прочными и ломают мыщелки голени. По нашим данным, переломы наружного мыщелка большеберцовой кости наблюдаются в 48,3% случаев, переломы обоих мыщелков — в 29,4%, внутреннего мыщелка — в 7%, внесуставные переломы метафиза большеберцовой кости — в 14,1%, отрывные переломы — в 0,2% случаев. Отрывные переломы были представлены в подавляющем большинстве случаев в виде отрыва головки малоберцовой кости вместе с наружной боковой связкойи перелома межмыщелкового возвышения. Отрывы бугристости большеберцовой кости с собственной связкой надколенника и места прикрепления внутренней боковой связки были крайне редки.

На реанимационном этапе переломы проксимального конца большеберцовой кости иммобилизовали в большинстве случаев задней гипсовой лонгетой от верхней трети бедра до голеностопного сустава. Как правило, предварительно приходилось выполнять пункцию коленного сустава для удаления гемартроза. При метафизарных переломах с большим смещением и захождением отломков накладывали скелетное вытяжение за пяточную кость. Открытые переломы составляли 8,1% всех переломов рассматриваемой локализации. При переломах с небольшим смещением ограничивались хирургической обработкой и иммобилизацией задней гипсовой лонгетой. Открытые переломы со смещением во время хирургической обработки фиксировали стержневым АНФ, вводя стержни в нижнюю треть бедра и среднюю треть большеберцовой кости.

Точную репозицию и фиксацию отломков мы выполняли на профильном клиническом этапе после перевода пострадавшего из реанимационного отделения. В подавляющем большинстве случаев это удавалось при оперативном лечении.

Консервативное лечение было показано при переломах без смещения, у пациентов старческого возраста и при отказе от операции по личным мотивам или вследствие медицинских противопоказаний из-за тяжелых соматических заболеваний, нагноения открытого перелома, общей гнойной инфекции (пневмония, сепсис), неадекватности поведения и невменяемости вследствие психического заболевания.

Во всех этих случаях мы стремились по возможности устранить или уменьшить смещение отломков и, самое главное, варусную или вальгусную деформацию коленного сустава, которые в последующем являются причиной укорочения конечности и резкого нарушения походки и вообще опороспособности нижней конечности.

Репозиция была возможна, если она выполнялась в течение 7— 10 дней с момента травмы. Ее делали под внутрисуставной анестезией 1% раствором новокаина (30—40 мл) после предварительной эвакуации гемартроза. Через пяточную кость проводили спицу, которую закрепляли в скобе для скелетного вытяжения. Помощник травматолога осуществлял тракцию за скобу по длине выпрямленной конечности в течение 7—10 мин.

Затем накладывали глубокую заднюю гипсовую лонгету по типу разрезного тутора от верхней третибедра до голеностопного сустава. Лонгета должна быть сильно влажной и замочена в холодной воде, с тем чтобы срок первичного застывания гипса был не менее 7—10 мин. Гипсовую лонгету тщательно моделируют и затем травматолог ладонями рук создает положение варуса (при переломе наружного мыщелка) или вальгуса (при переломе внутреннего мыщелка) до первичного застывания гипса. Необходим рентгенологический контроль. Срок гипсовой иммобилизации 6—8 нед. При точной закрытой репозиции изолированных переломов мыщелков большеберцовой кости отличные и хорошие результаты составляют 85—90%.

Оперативное лечение было основным методом у пострадавших с политравмой, так как более 70% переломов имели сложный характер и имелись переломы соседних сегментов конечности (бедро, голеностопный сустав и стопа). Стабильная фиксация переломов давала возможность ранних движений в коленном суставе, которые были необходимы для максимального восстановления его функции.

Знание биомеханики коленного сустава придает действиям хирурга-травматолога должную осмысленность и обеспечивает хороший результат.

Коленный сустав функционирует как гинглимус (шарнир) и как трохоид. Шарнир обеспечивает сгибание-разгибание сустава (в норме в пределах 180—40°) и даже гиперэкстензию в суставе (до 10°). Гиперэкстензия возможна у женщин и наиболее выражена у балерин и гимнасток. Ротация голени в коленном суставе наибольшая в положении сгибания до 90° и составляет 25—30°, причем внутренняя преобладает над внешней.

При тяжелых повреждениях коленного сустава в ряде случаев достичь полного восстановления функции не удается, однако умеренное ограничение движений дает возможность больному вести достаточно комфортный образ жизни. Так, для нормальной походки достаточно сгибания в коленном суставе до 110°, для нормального сидения за столом и вставания из-за стола — 60—70°.

Сгибание в коленном суставе сопровождается перемещением мыщелков бедра кзади относительно плато большеберцовой кости, благодаря чему появляется возможность осмотреть мениски и убедиться в точности восстановления суставной поверхности большеберцовой кости (рис. 10-10).

Рис. 10-10. Перемещение мыщелков бедра кзади относительно «плато» большеберцовой кости.

А и В – крайние положения надколенника,

D — направление перемещения,

R и Г — расстояния от центра вращения до передней поверхности мыщелков,

О — место прикрепления собственной связки надколенника.

Отрывные переломы головки малоберцовой кости подлежат оперативному лечению, поскольку они свидетельствуют об отрыве наружной боковой связки, что приводит к грубой латеральной нестабильности в коленном суставе. Консервативное лечение в этих случаях не дает эффекта.

Техника операции

Нащупывают оторвавшийся фрагмент и малоберцовую кость и делают небольшой разрез от фрагмента до верхней трети последней. Однозубым крючком низводят оторвавшийся фрагмент головки малоберцовой кости и фиксируют его винтом с шайбой, дополнительно укрепляя внутрикостным проволочным швом. Часто фрагмент бывает небольшим, поэтому для фиксации наружнобоковой связки используют только внутрикостный шов.

Аналогичным образом поступают при отрывных переломах бугристости большеберцовой кости и внутренней боковой связки, которые наблюдаются крайне редко. Отрыв межмыщелкового возвышения лечат консервативно гипсовой иммобилизацией.

Внутрисуставные переломы верхнего метафиза большеберцовой кости со смещением являются показанием для остеосинтеза. Разрезвыполняют ниже щели коленного сустава с внутренней или наружной стороны. Отломки фиксируют Т- или Г-образной пластиной АО или специальной мыщелковой пластиной LC-DCP. У тяжелобольных с полисегментарными переломами мы использовали малоинвазивную систему LISS.

Внутрисуставные переломы в рамках политравмы имеют сложный многооскольчатый характер. Изолированные переломы мыщелков встречаются достаточно редко (10—12%). Изолированные переломы мыщелков можно фиксировать двумя спонгиозными канюлированными винтами под контролем ЭОП закрытым способом. Конечность растягивают на ортопедическом столе, коленному суставу придают положение варуса при переломе наружного мыщелка и вальгуса — внутреннего. Мыщелок сопоставляют при помощи шила и фиксируют перкутально двумя спицами, которые заменяют канюлированными винтами. Операцию производят в срок до 10—14 дней с момента травмы, в более поздние сроки мыщелки сопоставляют и фиксируют винтами открыто.

Переломы типов ВЗ и С составляют большинство при высокоэнергетической травме и являются прямым показанием к оперативному лечению, без которого восстановить опорность конечности и функцию коленного сустава в большинстве случаев невозможно.

В большинстве случаев мы использовали прямой доступ с наружной или внутренней стороны собственной связки надколенника в зависимости от того, какой мыщелок голени был больше разрушен. Начинали его от средней трети надколенника и продолжали дистально до границ и с верхней третью большеберцовой кости. Обнажали осколки мыщелка, вскрывали коленный сустав, осматривали мениск и приподнимали его элеватором. Разрывы менисков обычно наблюдаются очень редко.

Колено умеренно сгибали и проводили реконструкцию суставной поверхности под контролем глаза и пальца хирурга (в задних отделах). Осколки временно фиксировали спицами. Из скрепителей наиболее удобной и высокоэффективной является специальная мыщелковая пластина, изготавливаемая для левой и правой ноги. Пластина прикрепляется блокируемыми винтами, создающими угловую стабильность. При ее отсутствии вполне удовлетворительный результат можно получить путем использования Т- и Г-образных пластин (рис. 10-11).

Приводим наблюдение.

Больная 3., 58 лет, 14.05.03 пострадала в автоаварии и была доставлена в НИИСП им. Н.В. Склифосовского. Получила множественный двусторонний перелом 16 ребер с левосторонним гемотораксом, «взрывной» перелом L1M,закрытый перелом наружного мыщелка правой большеберцовой кости.

Рис. 10-11. Различные способы остеосинтеза переломов внутреннего и наружного мыщелков большеберцовой кости:

а — остеосинтез винтами простого перелома наружного мыщелка;

б — то же, остеосинтез с костной пластикой вдавленного перелома;

в — то же, остеосинтез многооскольчатого вдавленного перелома.

В течение 3 нед проводилась ИВЛ с целью внутренней пневматической стабилизации реберного каркаса, затем течение травмы осложнилось двусторонней пневмонией и гнойным трахеобронхитом. Всего находилась в реанимационном отделении 36 дней, затем была переведена в ОМСТ. Через 42 дня с момента травмы в связи с наружной нестабильностью правого коленного сустава произведен остеосинтез наружного мыщелка Г-образной фигурной пластиной (рис. 10-12). В дальнейшем в другом лечебном учреждении оперирована по поводу перелома L,,,, но возникло нагноение и металлоконструкции были удалены. Несмотря на то что специальной реабилитации практически не проводилось, перелом большеберцовой кости сросся, коленный сустав стабилен, сгибание до 90°. Ходит в корсете с полной опорой на правую ногу. Через 2 года после травмы металлоконструкции удалены.

Рис. 10-12. Остеосинтез наружного мыщелка болыиеберцовой кости больной 3.

Г- образной пластиной;

а — рентгенограмма до операции;

б,в — то же, после операции.

В.А. Соколов

Множественные и сочетанные травмы

Источник