Перелом стернального конца

Перелом ключицы МКБ-10: S42.0

Эпидемиология

Повреждения ключицы составляют примерно 4—10% случаев костной травмы в приемных отделениях. Подавляющее большинство пациентов сообщают о прямом падении на руку или о прямом ударе, чаще всего происходящих при развлечениях вне дома. Мужчины травмируются чаще женщин в соотношении 2:1 и обычно в более молодом возрасте (в среднем 30 лет против 39).

Более 2/3 переломов локализуются в средней трети ключицы. Переломы сгернальной части составляют около 2%, остальные вовлекают акромиальный конец. Повреждения ключицы обычно лечат консервативно с помощью более ста существующих способов, большинство из которых включают иммобилизацию в косыночной повязке до уменьшения боли.

Однако осложнения консервативного лечения (напр. укорочение, деформация и сращение в неправильном положении с болевым синдромом и функциональными нарушениями), а также появление новых методов фиксации и имплантатов вновь вызвали интерес к хирургической фиксации переломов ключицы.

Хирургическая анатомия ключицы

Ключица имеет S-образную форму и является единственным костным соединением между верхней конечностью и туловищем. Следует учитывать близость плечевого сплетения и подключичных сосудов. При движениях конечности и плеча ключица также ротируетса вокруг виртуальной оси между ключицей и акромионом. Вследствие этого стороны компрессии и растяжения меняются. Поэтому интрамедуллярный имплантат может быть наилучшим с биомеханической точки зрения выбором метода фиксации переломов этой короткой трубчатой кости.

Классификация

Allman выделяет в ключице три отдела: группу I составляет средняя треть, группы II и III – наружная и медиальная трети. Для каждой группы существуют три подгруппы:

- «a» – несмещенные,

- «b» – смещенные,

- «с» – многооскольчатые типы переломов.

Классификация ОТА выделяет медиальный конец, диафиз и латеральный конец. В диафизе выделяется девять подгрупп, аналогичньк подгруппам классификации Muller-АО для переломов длинных трубчатых костей, в которой ключица обозначается кодом 15.

Диагностика

Ключица является одной из немногих костей, которые могут быть пропальпированы на всем протяжении. Гематома, деформация, угроза перфорации кожи или необычная подвижность выявляются легко.

Рентгенологическое исследование обычно включает передне-заднюю и 30° косую проекцию с наклоном трубки краниально. Однако, если на принятие решения относительно хирургического лечения влияет – укорочение ключицы, каудальная 15 задне-передняя проекция является более надежной для сравнения различий со здоровой стороной. Вне зависимости от причины травмы оценка повреждений ключицы включает также обследование сосудов и нервов обеих конечностей.

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ И ВЫВИХОВ КЛЮЧИЦЫ

Лечение переломов диафиза ключицы

• Со времен Гиппократа описавшего консервативное лечение закрытых переломов ключицы иммобилизация до устранения боли остается стандартным лечением.

Имеется достаточно данных показывающих, что иммобилизация в простой косынке обеспечивает такие же результаты, как и восьмиобразная повязка, но с меньшей болезненностью. Кроме того, последняя требует регулярного подтягивания и вызывает значительный дискомфорт. Даже без применения физиотерапии полного восстановления движений в плечевом суставе можно ожидать спустя 6-8 недель. В большинстве случаев консервативное лечение закрытых переломов ключицы весьма успешно и не сопровождается осложнениями.

Первичное хирургическое лечение показано при:

- открытых переломах,

- угрозе перфорации кожи или плевры одним из фрагментов

- при наличии сопутствующих или прогрессирующих повреждений сосудисто-нервного пучка.

Относительные показания к операции включают:

- одновременные повреждения верхней конечности с той же стороны,

- повреждения спинного мозга или политравму.

- флотирующее плечо со значительным смещением и нестабильностью шейки лопатки и одновременным переломом ключицы может требовать хирургического лечения. В таких случаях обычно достаточно фиксировать ключицу.

Хирургическое лечение может рассматриваться и в зависимости от специфичных требований определенньк групп пациентов (напр. профессиональные спортсмены). Кроме того, появляется все больше сообщений, указывающих на то, что результаты консервативного лечения менее удовлетворительны, чем предполагалось.

• Остаточные боли и функциональные результаты, по-видимому, коррелируют со степенью укорочения ключицы. Поэтому хирургическое лечение следует, как минимум, обсуждать с пациентами, имеющими значительно смещенные или многооскольчатые переломы.

Точных показаний к хирургическому лечению, однако, не существует.

Остеосинтез ключицы пластиной

Пациент располагается в положении «пляжного кресла». Применяют кожный разрез по нижнему краю ключицы параллельно ее длинной оси либо доступ «сабельный удар» перпендикулярно ей. Первый обеспечивает более удобный неограниченный доступ к кости по всей длине, тогда как сторонники второго отмечают лучшие косметические результаты и меньшее повреждение надключичных кожных нервов. Опыт показывает, что снижение натяжения кожного шва путем тщательной адаптации m. platisma в конце операции гораздо более важно для хорошего косметического результата, чем тип разреза кожи.

Пластины могут применяться по передней или верхней поверхности ключицы. Расположение сверху позволяет избежать отделения мускулатуры, так как кость обнажается между прикреплениями трапециевидной, большой грудной и дельтовидной мышц.

Биомеханически оба положения пластины не имеют значимых преимуществ. Расположение спереди обеспечивает лучшую фиксацию винтов, так как наибольшим диаметром кости является горизонтальный. При расположении пластины сверху опасности при сверлении и введении винтов подвергаются подключичные сосуды, тогда как при расположении пластины спереди могут повреждаться образования плечевого сплетения. В зависимости от биомеханической функции применяют прямые 3/5-мм пластины (LC-DCP или LCP) либо 3,5-мм реконструктивные пластины. Реконструктивные пластины легче адаптировать к S-образной форме кости, однако механически они слабее прямых и должны применяться с осторожностью при мостовидной фиксации оскольчатых переломов. Их можно безопасно использовать совместно со стягивающими винтами для нейтрализации или осевой компрессии.

Пластины должны быть достаточно длинными, чтобы обеспечивать введение трех винтов в каждый из основных фрагментов. Анатомичной репозиции и правильного ротационного положения иногда достичь сложно. Бывает полезно сначала репонировать и фиксировать крупные промежуточные фрагменты к одному или обоим основным фрагментам с помощью 2,0- или 2,4-мм стягивающих винтов, а затем наложить пластину. Важно сохранять мягкотканные прикрепления. Костная пластика при первичном вмешательстве не является необходимой. Из-за опасности повторных переломов удаление имплантата обычно не рекомендуется ранее двух лет после операции. В литературе имеется лишь несколько сообщений по результатам ORIF пластинами. Отмечен уровень несращений в 3,0-8,3% случаев.

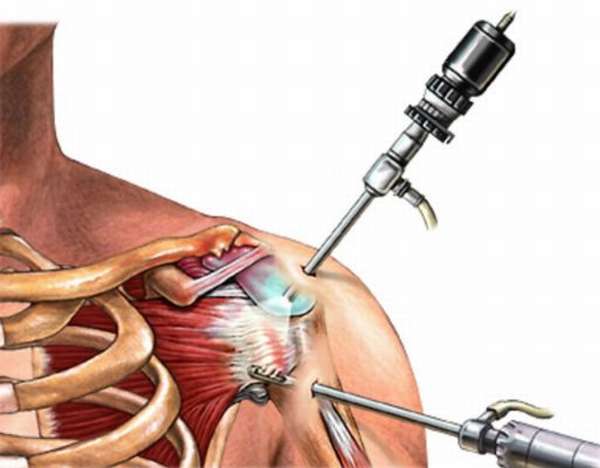

Интрамедуллярный остеосинтез ключицы

Жесткие стержни или толстые спицы не рекомендуются к применению из-за опасности миграции имплантата и повреждения соседствующих нейрососудисгых образований. Однако титановые эластичные стержни открыли новые перспективы для чрескожной интрамедуллярной фиксации (эластичный стабильный интра медуллярный остеосинтез/ ESIN) ключицы. Пациент располагается в положении на спине на рентген-прозрачном столе. Над стернальным концом ключицы выполняют 2-см разрез, в переднем кортикальном слое – отверстие сверлом 2/5 мм. Точка введения затем расширяется шилом в слегка латеральном направлении. Титановый эластичный 2,0-3,5-мм стержень (TEN) вводят покручивающими движениями и под контролем ЭОП проводят через зону перелома. Примерно в 50% случаев закрытая репозиция не удается. Тогда фрагменты обнажают 2-см разрезом над переломом, позволяющим прямое обнажение и репозицию. Конец TEN проводят максимально латерально без перфорации кортикального слоя. После этого медиальный конец стержня отсекают, и он должен быть погружен подкожно. Новые закругленные торцевые заглушки предотвращают обратную миграцию стержня. Иммобилизация в послеоперационном периоде не нужна.

При использовании этого метода при многооскольчатых переломах отведение плеча ограничивают до 90° на первые три недели. Удаление металлаконструкции не является обязательным, но может быть выполнено спустя 8 месяцев (как минимум) из старого стернального доступа. Первые результаты данного метода являются многообещающими – с хорошим устранением боли и значительным улучшением функции плеча.

Пациенты с сопутствующими повреждениями нижних конечностей способны к ходьбе с костылями в течение первой недели. Возможные осложнения включают болезненное раздражение кожи выстоящим концом стержня (6%). В сравнительном исследовании частота несращений была ниже, а косметические и функциональные результаты лучше, чем при консервативном лечении. Возможно возникновение вторичного укорочения, поэтому при оскольчатых переломах остеосинтез пластиной остается предпочтительным.

Лечение переломов латерального конца ключицы

Лечение переломов наружного конца ключицы оставалось предметом споров в течение длительного времени. Последние данные показывают, что консервативное лечение является безопасным и эффективным. Это относится к смещенным переломам латерального конца ключицы при отсутствии повреждения мягких тканей и нарушения верхнего подвешивающего комплекса плеча.

Первичная хирургическая стабилизация обязательна при открытых повреждениях, двойном повреждении SSSC или при тяжелых повреждениях кожи. Несращения смещенных переломов этой локализации достаточно распространены и могут служить показанием к хирургическому лечению. Варианты лечения включают:

- фиксацию ключицы к клювовидному отростку швами из толстого рассасывающегося или нерассасывающегося материала,

- фиксацию винтом по Bosworth,

- фиксацию с помощью Т-образных LCP 3,5 мм,

- крючковидных пластин (модифицированная пластина Balser) с установкой крючка под акромион.

Данных показывающих преимущества какого-либо из этих методов, нет. В пропущенных или «застарелых» случаях альтернативой может быть резекция наружного конца ключицы со стабилизацией клювовидно-ключичных связок (операция Weaver – Dunn).

Лечение вывиха акромиального конца ключицы

Классификация Tossy и Alhnann, модифицированная RockwoodL, кажется наиболее адекватной. Он выделяет шесть подгрупп, из которых:

- Тип I (растяжение акромиально-ключичной связки) и

- Тип II (повреждение акромиально-кдючичного сочленения с растяжением кдювовидно-ключичной связки) лечат консервативно.

- Тип III (вывих в акромиально-ключичном сочленении с разрывом акромиально-ключичной и клювовидно-ключичной связок) может первоначально лечиться консервативно. Персистирующие жалобы впоследствии могут стать показанием к резекции наружного конца ключицы или фиксации крючковой пластиной.

- При повреждениях типа IV наружный конец ключицы смещается кзади с перфорацией трапециевидной мышцы, что исключает возможность закрытой репозиции и поэтому требует хирургического лечения.

- Вывихи типа V (разрыв акромиально-ключичной и клювовидно-ключичной связок, отрыв дельтовидной и трапециевидной мышц от наружного конца ключицы/ грубое смещение между ключицей и лопаткой) должны оперироваться первично.

- Вывихи типа VI являются очень редкими и заключаются в смещении наружного конца ключицы кпереди под клювовидный отросток, что требует открытой репозиции.

Для хирургического лечения предложено много различных способов. Наружный конец ключицы может фиксироваться к акромиону, клювовидному отростку или к ним обоим с применением модифицированных методов стягивания петлей с проволокой или рассасывающимися лентами, отдельным винтом (метод Bosworth) или крючковидной пластиной (модифицированная пласпина Balser).

Лечение вывиха грудинного конца ключицы

Грудинный конец ключицы является последним участком оссификации ключицы, поэтому вывих грудинного конца ключицы может быть еще эпифизарным повреждением типа I или II по Salter – Harris. Диагностика по стандартным рентгенограммам может быть весьма затруднительной, важным является тщательное физикальное обследование на предмет болезненности и асимметрии.

Только КТ-сканирование может обеспечить достаточную информацию относительно степени смещения и возможных сопутствующих повреждений кости. Вывихи бывают передними либо задними, последние могут приводить к нарушениям дыхания. Задние вывихи репонируют закрыто либо с помощью устанавливаемого чрескожно костного репозиционного зажима. Обычно после репозиции они стабильны и не требуют дополнительной фиксации. Наоборот, передние вывихи легко вправляются, но они остаются нестабильными.

Первичное хирургическое лечение, однако, имеет исключительно косметические показания, так как персистирующий вывих не сопровождается какими-либо функциональными нарушениями.

При наличии показаний стернальный конец ключицы фиксируют к грудине модифицированным методом стягивающей петли с помощью рассасывающихся кордов, лент или свободных сухожильных трансплантатов (напр. длинной ладонной мышцы), дополняющих шов разорванных связочных образований.

Фиксация спицами Киршнера опасна из-за высокого риска миграции имплантата даже при загибании концов спиц после установки. Большинство публикаций отмечает высокую частоту неудовлетворительных косметических результатов, связанных с послеоперационным рубцом, до 50% пациентов страдают от повторных вывихов.

Status localis. Локальные статусы при переломах

Раны и переломы должны быть описаны так, чтобы по описанию можно было составить о них полное и точное представление и в последующем определить механизм получения раны или перелома…

Подробнее…

Протоколы операций

Укажите локализацию размера – конкретные анатомические образования, например, от проекции шиловидного отростка до передне-верней ости подздошной кости…

Подробнее…

doclvs.ru

Материал применяется только с целью обучения и ознакомления, и используется в рамках цитирования и/или как объект обсуждения.

Внимание! информация на сайте не является медицинским диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.

Источник

Переломы ключицы – повреждения скелета человека, которые часто возникают у спортсменов, непоседливых детей и людей в возрасте. При переломе со смещением может понадобиться операция с пластиной. Травма может произойти из-за сильного удара, падения с высоты, на фоне остеопороза. Перелом ключичной кости определяют по подвижности в области, где ее обычно нет, крепитации костных обломков, отечности, болезненным ощущениям, деформации плечевой линии, смещению лопатки.

Для диагностики проводят осмотр и рентген. Чтобы избежать дальнейшего смещения костных обломков, при подозрении на перелом ключицы обездвиживают область с помощью повязки. Лечение применяется консервативное или оперативное. В некоторых случаях назначают внутрикостный остеосинтез (по Ключевскому или Спижариому-Кюпчеру). Период реабилитации подразумевает физиопроцедуры, массаж, прохождение ЛФК.

Причины возникновения

Перелом ключицы может случиться в результате:

- резкого приземления на руку,

- мощного удара в область плеча,

- выполнения экстремальных трюков,

- падения с высоты,

- родовой травмы у новорожденных,

- остеопороза,

- аварии.

С таким видом перелома сталкиваются спортсмены, занимающиеся силовыми упражнениями и экстремальным спортом.

При сильном воздействии на область ключицы кость не выдерживает нагрузки и ломается. Иногда сломанные участки смещаются, могут даже образовываться множественные обломки и ранить близлежащие ткани. Поэтому при переломе ключицы со смещением не обойтись без операции.

Клиническая картина

При переломе ключицы со смещением сразу изменяется очертание верхнего плечевого пояса со стороны повреждения. У больного в месте повреждения ключицы наблюдается:

- сильная боль в поврежденной области,

- развитие отека,

- подвижность костей в области травмы,

- признаки кровотечения,

- гематома,

- чувство онемения в кисти,

- ограниченная подвижность конечности,

- деформация плечевой линии,

- наслаивание обломков кости друг на друга,

- смещение лопатки.

В месте повреждения быстро развивается отечность, поскольку образовавшиеся при травме костные осколки очень острые и часто ранят близлежащие ткани и сосуды. Появляется гематома. При смещении костных обломков у больного наблюдается усиление боли.

Повреждение ключичной кости можно заподозрить, лишь взглянув на потерпевшего, поскольку при такой травме:

- пострадавший держит предплечье и локоть с травмированной стороны здоровой рукой, прижимая к туловищу,

- поврежденная конечность висит плетью,

- при прощупывании чувствуется подвижность в тех участках, где ее не должно быть, ощущается крепитация обломков.

При этом смещение кости тоже различно. Оно может быть:

- полное когда образовавшиеся обломки отрываются от надкостницы,

- неполное характерно смещение костных структур, удерживаемых надкостницей.

Диагностика

При переломе ключицы со смещением и планировании операции для подтверждения предварительного диагноза необходимо провести рентгенологическое исследование, иногда в разных проекциях. Снимки четко покажут:

- состояние кости,

- сдвиг сломанных частей,

- наличие и расположение костных обломков.

В случае необходимости дополнительно проводится компьютерная томография. Поставив на основании результатов исследований диагноз, врачи решают вопрос о методах лечения перелома.

Первая помощь

При оказании первой помощи при переломе ключицы важно как можно быстрее провести иммобилизацию конечности, предотвращая тем самым дальнейшее сдвижение сломанных элементов кости. Для этого необходимо согнуть пострадавшему больную руку в локте и зафиксировать ее в таком положении, подвесив широкой повязкой за шею или примотав ее к туловищу. Под мышку пострадавшему необходимо вложить импровизированный валик. После фиксации конечности следует поскорее доставить больного в травмпункт.

Оказывая первую помощь человеку с таким диагнозом, нельзя:

- пытаться вправить торчащие обломки кости,

- стараться выпрямить пострадавшую конечность,

- привязывать ее узкой повязкой,

- тянуть за больную руку.

Госпитализировать такого пострадавшего можно только в положении сидя.

Лечение перелома

Вариантов лечения перелома со смещением всего два:

- консервативное,

- оперативное.

Решение в этом вопросе принимает врач, опираясь на тяжесть перелома, возраст больного и наличие или отсутствие осложнений. Реже всего в травматологической практике встречается перелом стернального конца ключицы, при котором всегда назначается операция.

Консервативное лечение

Консервативная терапия подразумевает лечение перелома ключицы со смещением без операции. Суть такого лечения заключается в максимальном обездвиживании пострадавшей конечности. Больному под местным обезболиванием сопоставляют кость для исключения вариантов ее неправильного срастания. Затем специальной фиксирующей повязкой иммобилизируют руку на срок до 8 недель. Помимо повязки больному назначают:

- обезболивающие средства,

- антибиотики,

- витаминные комплексы,

- препараты кальция,

- физиопроцедуры.

Для ускорения сращения кости рекомендуется употреблять в пищу больше продуктов, содержащих кальций.

Оперативное вмешательство

Если врачи считают бесполезными консервативные методы, применяется хирургическое вмешательство. Хотя некоторые травматологи сходятся во мнении, что операция при переломе ключицы как метод лечения наиболее эффективна.

При оперативном вмешательстве используются медицинские металлоконструкции ими скрепляют и фиксируют кость в нужном положении, а через время удаляют. Фиксируют обломки кости с помощью:

- пластин,

- спиц,

- гвоздей,

- штифтов,

- шурупов.

Все они стерильны и изготавливаются из инертных материалов. Сколько длится ношение металлоконструкций в случае проведения операции решает врач, исходя из состояния поврежденной кости больного, но, в среднем, штифт может находиться в кости от 7 месяцев до 1 года.

При оперативном лечении применяется остеосинтез накостный и внутрикостный.

Внутрикостный остеосинтез

При выборе этого вида операции при переломе ключицы сломанная кость фиксируется с помощью металлических спиц. Использование спицы способствует прочной фиксации отломков кости в физиологическом положении. Существуют такие методы внутрикостного остеосинтеза:

- по Ключевскому используется при наличии небольших обломков в центре ключичной кости,

- по Спижариому-Кюпчеру в случае периферических отломков.

Операция проводится под анестезией.

Восстановление

Поскольку весь период срастания кости рука у больного максимально обездвижена, случается, что мышцы частично атрофируются. Поэтому по мере срастания перелома ключицы со смещением необходима реабилитация, независимо от того, использовалась ли для лечения фиксирующая повязка, или проводилась операция по установке пластины.

Восстановительный период при лечении перелома ключицы со смещением можно поделить на такие этапы:

- период иммобилизации конечности показаны плавные упражнения,

- после снятия повязки или появления костной мозоли специальные упражнения с гимнастической палкой,

- после полного срастания перелома постепенные силовые нагрузки на руку с использованием тренажеров.

На любом из перечисленных этапов показаны физиопроцедуры и массаж.

Подойдя к выполнению упражнений с упорством и настойчивостью, можно быстро разработать поврежденную конечность. Важно регулярно делать упражнения, постепенно увеличивая продолжительность занятий и виды нагрузок.

Физиотерапевтические процедуры

Такие процедуры необходимы на всех этапах периода восстановления при переломе ключицы как с проведением операции, так и без нее. Часто в таких случаях больному назначают курсами:

- электрофорез,

- магнитотерапию,

- УВЧ,

- фонофорез.

Применение физиотерапевтических процедур способствует восстановлению кровотока, улучшению репаративных процессов в кости.

Массаж

Массаж применяют со 2 дня после получения травмы. Больному поглаживают и разминают здоровую часть груди и спины в положении сидя. Используется массаж дважды в день и длится около 10 минут. После снятия повязки щадяще массажируется и поврежденная рука.

Лечебная физкультура

Ее применение позволяет укрепить временно неработающие мышцы, способствует подвижности суставов и восстанавливает кровоток травмированной конечности. При занятиях лечебной физкультурой важно четко соблюдать последовательность нагрузок. Разрабатывать ключицу после перелома начинают в день наложения повязки или с момента, как проведут операцию. Первые занятия сводятся к разработке кисти и со временем постепенно усложняются, вовлекая в процесс выполнения лечебных упражнений руку и верхний плечевой пояс.

Последствия

Поскольку перелом ключицы со смещением серьезная травма, последствия могут быть разнообразными и зависят от характера повреждения, правильно подобранного метода лечения и восстановительных способностей организма.

Своевременно обратившись за оказанием квалифицированной медицинской помощи, можно избежать осложнений.

Источник