Перелом шеи массаж

Содержание:

- Причины перелома шеи

- Симптомы перелома шеи

- Виды перелома шеи

- Диагностика и лечение перелома шеи

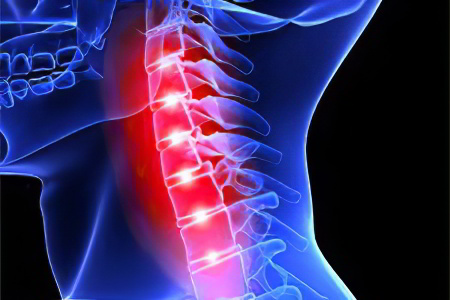

Перелом шейного отдела позвоночника считается одним из наиболее опасных повреждений. Это обусловлено тем, что в результате данной травмы может пострадать спинной мозг, что в свою очередь становится причиной полного паралича тела или даже смерти человека. Однако перелом шеи не является повреждением, которое не совместимо с жизнью. Вовремя оказанная пострадавшему помощь позволяет избежать тяжелых последствий.

В верхний отдел позвоночника входят 7 шейных позвонков. Первые 3 из них травмируются гораздо реже остальных, но такие переломы являются самыми тяжелыми. Первый шейный позвонок, известный как атлант, окружает спинной мозг и соединяется с черепом не так, как остальные позвонки. Особенность заключается в отсутствии диска, который выполняет роль амортизатора при воздействии на шейный отдел. Это приводит к тому, что при достаточной силе удара первый позвонок легко ломается.

Причины перелома шеи

Автомобильная авария. В дорожно-транспортных происшествиях перелом шейного отдела позвоночника – явление не редкое. В большинстве случаев данное повреждение является следствием резкого запрокидывания головы назад. Происходит это, как правило, при резком столкновении с другим автомобилем, при этом транспортное средство пострадавшего оказывается впереди. В результате сильного удара голова по инерции какое-то время движется вперед, а остальное тело остается неподвижным и служит, таким образом, точкой опоры. Шея резко сгибается, а шейные позвонки или межпозвоночные диски оказываются раздавлены. В таких ситуациях страдают чаще всего первые позвонки.

резкие движения шеей. Простой поворот головы может стать причиной перелома в области шейного отдела позвоночника. В группу риска в этом случае попадают спортсмены: гимнасты, футболисты, хоккеисты, а также те, кто любит с удовольствием потянуться или активно размяться. По этой причине выполнять любые упражнения, в которые задействован шейный отдел позвоночника, нужно предельно аккуратно. Нельзя резко запрокидывать голову назад или быстро крутить головой.

падения с большой высоты. К переломам шеи могут привести прыжки в воду со значительной высоты. Особенно опасно выполнять их в незнакомом месте, так как если глубина оказывается невелика, при ударе о дно в большей степени страдает именно верхний отдел позвоночника.

Симптомы перелома шеи

При переломе пострадавший испытывает боли различной силы в области верхнего отдела позвоночника. Движения, которые он может совершать шеей, значительно ограничены. Так как при переломе может быть затронут спинной мозг, возникают неврологические нарушения. Они приводят к потере чувствительности конечностей или параличу. Боль носит постоянный характер, а интенсивность её зависит от степени перелома. В области шейного отдела образуется гематома и отек. Повреждения шеи относятся к закрытым переломам, поэтому других внешних наблюдений не наблюдается.

Виды перелома шеи

Перелом Джефферсона. В этом случае травмируется первый шейный позвонок – атлант. Причиной этого вида перелома становится прямой удар по голове или полученный в результате падения. Пострадавший испытывает боль в области шеи, затылка. Задняя и передняя дуга первого шейного позвонка ломается, что становится заметно на рентгенографическом снимке. Повреждение часто затрагивает спинной и редко продолговатый мозг. Точно поставить диагноз при переломе Джефферсона позволяет компьютерная томография. Если оказывается затронут спинной мозг, требуется особое лечение.

перелом «палача». Этот вид повреждения также известен как спондилолистез. При данном повреждении шейный позвонок изменяет свое положение относительно другого, лежащего ниже, и смещается в одном из направлений: вперед, назад, в сторону. Причиной травмы становится резкое движение шеей или сильно воздействие на верхний отдел позвоночника, например, в автомобильной катастрофе. Для диагностики перелома «палача» выполняется боковая и прямая рентгенография.

перелом второго шейного позвонка. Причина этого повреждения – резкое сгибание шеи. В момент получения травмы пострадавший часто теряет сознание. Основной симптом – резкая боль в области шеи. В зависимости от степени перелома может наблюдаться нарушение чувствительности конечностей. В тяжелых случаях возможен паралич. Перелом второго шейного позвонка третьей степени приводит к летальному исходу.

Диагностика и лечение перелома шеи

Диагностирование перелома шейного отдела позвоночника осуществляется при помощи рентгеновских снимков. Если есть опасения, что в результате травмы был поврежден спинной мозг, дополнительно выполняется компьютерная томография.

Лечение, которое назначает врач, во многом определяется характером травмы и её последствиями. При параличе или наличии повреждений спинного мозга требуется особый подход и длительная реабилитация. При этом полное выздоровление может никогда не наступить, а пациент так и остается инвалидом. Однако в большинстве случаев основная мера – это обездвиживание шеи, для чего используется воротник или бандаж. Полное сращение костей занимает несколько месяцев. При компрессионном переломе или смещении требуется операция. В ходе нее удаляются отломки, и восстанавливается необходимое положение костей. Для фиксации шейных позвонков используется металлическая шина.

В процессе сращивания костей при переломе шеи мышцы ослабевают и атрофируются. Поэтому требуется длительный реабилитационный период, в течение которого пациент должен выполнять специальную гимнастику. Рекомендовать конкретные упражнения может только врач. Первые несколько сеансов осуществляются под его наблюдением. Обычно гимнастика включает наклоны головы в направлении вперед-назад и в стороны, а также круговые вращения.

По теме: 12 народных способов для домашнего лечения

Кроме того, пострадавшим от перелома шеи будет полезен массаж, позволяющий разработать мышцы и вернуть им тонус. Устранить отек позволяют различные мази.

Автор статьи: Каплан Александр Сергеевич | Ортопед

Образование:

диплом по специальности «Лечебное дело» получен в 2009 году в медицинской академии им. И. М. Сеченова. В 2012 году пройдена аспирантура по специальности «Травматология и ортопедия» в Городской клинической больнице им. Боткина на кафедре травматологии, ортопедии и хирургии катастроф.

Наши авторы

Читайте также:

| Переломы – виды переломов, фазы срастания Можно разделить переломы на две большие группы. Причиной переломов первой группы является воздействие на кость различных сил: падение, удар и другое. Причиной переломов второй группы является ослабленность самой кости и её хрупкость. При втором виде опасность перелома возрастает в… |

| Перелом кости руки Перелом руки – это травма одной или нескольких костей конечности. Данное понятие объединяет в себе переломы плечевой кости или предплечья, переломы, локализующиеся в области локтевого сустава. Сюда также можно отнести соответствующие травмы кисти руки и пальцев. Правильное сращение костей и нормализация функций руки крайне важны для человека… |

| Перелом ноги Появление отека после травмы ноги является вполне естественным явлением. Иногда припухлость возникает сразу, иногда по прошествии времени, но переломов без отеков не существует. Образование его происходит из-за того, что нормальный кровоток в травмированном участке резко нарушается. |

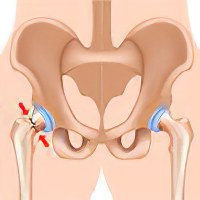

| Перелом шейки бедра Перелом шейки бедра – это повреждение целостности бедренной кости. Травма локализуется в самой её тонкой части, которая носит название шейки и соединяет тело кости и её головку. Многими людьми такой диагноз воспринимается как приговор. Подобное отношение к травме обусловлено тяжестью восстановления и необходимостью операции в… |

| Реабилитация после перелома Человеческое тело весьма хрупкое, поэтому никто из нас на самом деле не застрахован от переломов костей, которые возникают как следствие серьезных травм. К сожалению, большинство таких увечий требуют не только медикаментозной терапии, но и оперативного вмешательства, а также определенного реабилитационного периода после срастания. |

| Лечение переломов народными средствами Народное средство лечения переломов. Нужно взять пять лимонов, пять яиц, пятьдесят граммов коньяка, две столовых ложки меда. Коньяк можно заменить кагором. Смешайте сырые яйца с мёдом, а скорлупу от них высушите. Измельчите эту скорлупу и смешайте со свежим лимонным соком. Через пару-тройку дней скорлупа должна раствориться в… |

Источник

Перелом шеи — один из самых опасных видов повреждений позвоночника. Причина этого заключается в том, что данная травма способна повредить спинной мозг, а это может повлечь полный паралич тела либо летальный исход. Но перелом шеи сам по себе не относится к таким повреждениям, которые являются несовместимыми с жизнью. Своевременная медицинская помощь в большинстве случаев даёт возможность избежать опасных последствий.

Шейный позвоночный отдел включает семь позвонков, из которых первые три травмируются намного реже, чем четыре других, однако вместе с тем переломы первых трёх позвонков более тяжёлые, чем переломы четырёх последних. 1-й позвонок шейного отдела — атлант, находится вокруг спинного мозга, соединяясь с черепом иначе, чем другие шейные позвонки.

Его спецификой является отсутствие диска, выполняющего амортизационную функцию во время воздействия на шейный позвоночный отдел. Этим обусловлено то обстоятельство, что достаточно сильный удар вызывает перелом первого позвонка.

Возможные причины перелома

- Автокатастрофа. При ДТП перелом шеи встречается довольно часто. Преимущественно такая травма вызывается слишком резким запрокидыванием назад головы в случае резкого столкновения с другой машиной, когда автомобиль пострадавшего находится перед ней. Сильный удар приводит к тому, что в силу инерции в течение некоторого времени происходит движение головы вперёд, тогда как тело сохраняет неподвижность, играя роль точки опоры. При этом происходит резкое сгибание шеи и раздавливание шейных позвонков либо межпозвоночных дисков. В таком случае повреждаются преимущественно именно первые шейные позвонки;

- Слишком резкие движения. Даже обычный поворот головы способен повлечь перелом шеи. При этом наиболее рискуют спортсмены, прежде всего футболисты и гимнасты, но также и люди, которые просто любят потягиваться либо разминаться. Поэтому совершать все виды упражнений, подразумевающие участие шеи, необходимо с максимальной аккуратностью. Недопустимо резкое запрокидывание головы назад либо быстрое вращение ею;

- Падение. Перелом шейного отдела позвоночника может произойти вследствие прыжка в воду с большой высоты. Наиболее опасно прыгать в незнакомых местах, поскольку при незначительной глубине удар о дно приводит к повреждению шеи.

К категориям риска относятся:

- Пожилые люди. Причиной становится износ шейных позвонков с их деструкцией. Любая нагрузка, оказываемая на шею и хоть немного превышающая стандартную, может привести к перелому у старика;

- Люди, пережившие потерю мышечной массы. Мышечный корсет обеспечивает равномерное распределение нагрузки.

Признаки перелома шейного отдела

В случае перелома у пациента отмечается боль разной степени интенсивности, которая концентрируется в верхней части позвоночника. При этом ограничивается подвижность его шеи. Перелом может затрагивать спинной мозг, поэтому часто проявляются нарушения неврологического характера, вызывающие утрату чувствительности ног либо рук.

Боль является непрерывной, её интенсивность определяется степенью перелома. В шейном отделе позвоночника появляется отёк. Травмы шеи принадлежат к числу закрытых переломов, потому какие-либо ещё наружные симптомы отсутствуют.

Боль возникает вследствие повреждения каждого шейного позвонка и увеличивается в моменты поворотов шеи и каких-либо движений головы. Когда травма приводит к повреждению спинного мозга, пациент ощущает онемение конечностей, также вероятен паралич. Рассмотрим симптомы в зависимости от того, какой именно позвонок повреждён.

Первый позвонок

Симптомы проявляются ярко: боль имеется в зоне темени и шеи, усиливается в моменты движений. Она распространяется в область затылка. Такая травма возникает преимущественно вследствие удара в голову, поскольку тут нет хрящевой ткани, которая могла бы смягчить результат.

Часто такой перелом в травматологии имеет название «лопающегося» и, как правило, сопровождается повреждением других позвонков.

Второй позвонок

Теряется возможность совершать повороты головы. Значительные повреждения приводят к осложнению в виде паралича. Главной причиной становится слишком резко совершаемое сгибание шеи.

Различают три степени данной травмы: мягкая (слабая боль во время поворотов и дискомфорт в эти моменты), средняя (временная утрата сознания, вероятность неврологических отклонений, в некоторых случаях — паралич), тяжёлая — со смертельным исходом.

Третий-седьмой позвонки

Повреждение третьего позвонка приводит к потере возможности поворачивать голову. При повреждениях четвёртого, пятого и шестого позвонков возникают отёчность в поражённом участке и сильная боль. В случае таких травм выполнение любого движения шеей невозможно. Также имеют место отклонения неврологического характера.

Разновидности шейного перелома

- Перелом Джефферсона. Представляет собой травму первого шейного позвонка — атланта. Причина данного перелома — удар прямого характера в голову либо падение. Имеет место боль в шейной и затылочной области. При этом ломаются и передняя, и задняя дуга позвонка, это можно разглядеть с помощью рентгенографии. Повреждение нередко охватывает спинной мозг, в редких случаях — также и продолговатый. Точная постановка диагноза в этом случае возможна с помощью КТ. Когда затрагивается спинной мозг, необходимо специальное лечение;

- Перелом «палача». Также имеет название «спондилолистез». В этом случае происходит изменение своего положения шейным позвонком в отношении другого позвонка, который лежит снизу, со смещением либо вперёд, либо назад, либо вбок. Причина такой травмы — внезапное движение, сделанное шеей, либо значительное воздействие на верхнюю часть позвоночника, к примеру, вследствие автокатастрофы. Чтобы диагностировать такой перелом, нужно выполнить рентгенографию — боковую и прямую;

- Перелом 2-го позвонка. Причиной такого вида повреждения является слишком резкое изгибание шеи. Во время получения такой травмы нередко происходит потеря сознания. Ведущим симптомом становится боль резкого характера, наблюдающаяся в шее. Зависимо от степени тяжести перелома второго позвонка шеи может нарушаться чувствительность ног и рук. Средняя степень перелома может привести к параличу. При тяжёлой степени перелома 2-го позвонка шейного отдела происходит летальный исход.

Диагностика и лечение

Переломы шеи диагностируют с помощью рентгена. При наличии опасений насчёт повреждения спинного мозга вследствие травмы дополнительно выполняют КТ.

Схема лечения в значительной мере зависит от особенностей травмы, а также её последствий. В случае паралича либо если травма задела спинной мозг, необходимо продолжительное восстановление. В таком случае окончательное излечение иногда невозможно, пациент становится инвалидом пожизненно. Но чаще всего главной мерой является иммобилизация шеи с помощью воротника либо бандажа.

На полное сращение костей уходят несколько месяцев. В случае компрессионного перелома необходимо хирургическое вмешательство, подразумевающее удаление отломков и восстановление нужного положения костей. Шейные позвонки фиксируют при помощи шины из металла.

Когда кости сращиваются после перелома, происходят ослабевание и атрофия шейных мышц. Потому необходимо долгое время для реабилитации, подразумевающей выполнение специальных гимнастических упражнений, назначаемых врачом.

При этом несколько первых сеансов ЛФК должны проводиться именно под его контролем.

Как правило, при этом голова наклоняется в разные стороны, кроме того, выполняются круговые вращения ею.

Источник

Повреждение позвоночника является одним из тяжелых повреждений опорно-двигательного аппарата.

Ранения позвоночника и спинного мозга могут быть открытые с нарушением целостности кожных покровов и закрытые – без повреждения кожных покровов и мягких тканей.

Закрытые повреждения бывают: повреждения позвоночника без нарушения функций спинного мозга; повреждения позвоночника, сопровождающиеся нарушением функций спинного мозга; повреждения спинного мозга и его корешков без повреждения позвоночника. Среди закрытых травм позвоночника различают ушибы, переломы, вывихи, растяжения или разрывы связочного аппарата, отрывы замыкающих пластинок, повреждения межпозвонковых дисков.

Повреждение позвоночника у детей относится к наиболее сложным повреждениям ОДА. У детей, в отличие от взрослых, переломы чаще всего происходят в грудном отделе (у взрослых – в поясничном). По локализации различают переломы шейных, грудных, поясничных и крестцовых позвонков.

Повреждения шейных позвонков возникают при падении на голову у ныряльщиков, при резком сгибании или переразгибании шеи.

Повреждения грудных и поясничных позвонков наблюдаются при падении на спину, падении с высоты на ноги или ягодицы, при резком сгибании туловища.

При повреждении шейных позвонков возникает резкая боль в области шеи. Пальпаторно определяется выстояние остистого отростка поврежденного позвонка и резкая боль при надавливании.

При переломах (с повреждением спинного мозга) и вывихах верхнешейных позвонков (I-IV шейные сегменты на уровне I-IV шейных позвонков) развивается спастический паралич всех четырех конечностей с отсутствием рефлексов, утрата всех видов чувствительности соответствующего уровня, корешковые боли в области шеи и затылка, расстройство мочеиспускания.

При повреждении нижнешейного отдела (на уровне V-VII шейных позвонков) развивается периферический вялый паралич верхних конечностей и спастический паралич нижних, исчезают рефлексы двуглавой и трехглавой мышц, периостальный рефлекс, отмечаются утрата всех видов чувствительности ниже уровня повреждения и корешковые боли в верхних конечностях.

При частичном повреждении спинного мозга пострадавший может ощущать онемение, покалывание и слабость в одной или обеих руках.

При повреждении грудного отдела спинного мозга развивается спастическая параплегия и параанестезия нижних конечностей. Могут быть корешковые боли на уровне повреждения, тазовые расстройства.

При повреждении поясничного утолщения (L1 – Sm сегментов спинного мозга на уровне X – XII грудных и I поясничного позвонков) развивается периферический вялый паралич нижних конечностей. Исчезают коленный и ахиллов рефлексы. Больные обычно жалуются на боль в области поврежденного позвонка, усиливающуюся при сгибании вперед или в стороны и при надавливании на остистый отросток. При ощупывании остистых отростков часто обнаруживается выступание отростка поврежденного позвонка (ограниченный кифоз).

При переломах поперечных отростков позвонков отмечается боль в паравертебральных точках латеральнее на 5-8 см от средней линии, надавливание на остистый отросток безболезненно. Острый поясничный или грудной радикулит и вывих диска возникают после подъема тяжести. При выпадении межпозвонкового диска могут наблюдаться периферические парезы ног, нарушение чувствительности. Несложные переломы позвоночника (без поражения спинного мозга) в современных условиях лечат так называемым функциональным методом. Для этого проводят ортопедические мероприятия для устранения деформаций позвоночника и предотвращения вторичного смещения. Основной принцип лечения переломов позвоночника – репозиция сместившихся отломков и иммобилизация их до сращения кости с последующим функциональным лечением.

Наиболее распространенным методом репозиции при переломах в шейном и верхне-грудном отделах позвоночника является скелетное вытяжение в течение месяца с последующим ношением (фиксирующего) гипсового ошейника или полукорсета.

С целью улучшения регенеративно-репаративных процессов при неосложненных компрессионных переломах позвоночника являются лечебная физкультура и массаж.

Задачи массажа: оказать болеутоляющее действие; активизировать обмен веществ в организме больного; ускорить течение регенеративных процессов в поврежденном позвоночнике; способствовать предупреждению мышечной атрофии; борьба с мышечными контрактурами; способствовать скорейшему заживлению перелома; борьба с параличами.

В остром периоде заболевания массаж и лечебная гимнастика противопоказаны.

В подостром периоде, в зависимости от тяжести поражения и общего состояния больного, назначается сегментарно-рефлекторный массаж и массаж парализованных конечностей в сочетании с пассивными движениями.

Методика массажа

Сеанс массажа начинают с сегментарно-рефлекторных воздействий на паравертебральные зоны иннервации спинномозговых сегментов пораженного отдела позвоночника. Массаж этих зон проводится из исходного положения больного лежа на животе, так как больным с переломом позвоночника не разрешается сидеть, а также лежать на боку, что может нарушить иммобилизацию.

Например, при переломах позвоночника, особенно грудных и поясничных позвонков, не рекомендуется больным сидеть в течение длительного времени (3-4 месяца), а также выполнять упражнения в этом положении.

Положение больного лежа на животе оказывает благоприятное воздействие, так как позвоночник находится в разогнутом положении. Под грудь и плечи подкладывают подушку. Следует отметить, что больной не должен ложиться на подушку животом, потому что в этом случае сгибается позвоночник.

При массаже сегментарно-рефлекторных зон проводятся следующие приемы: поглаживание (продольное попеременное, попеременное), разминание, растирание (пиление, лучевым краем кисти, подушечками четырех пальцев, подушечкой больного пальца, штрихование) и непрерывная вибрация вне очага поражения.

После 1-2 сеансов сегментарно-рефлекторных воздействий, если не усиливаются боли и нет обострения процессов в области поражения, применяют массаж поврежденного места с использованием поверхностного поглаживания, неглубокого растирания и непрерывной вибрации ладонью или пальцами с малой амплитудой.

После массажа сегментарно-рефлекторных зон массируют парализованные конечности. Как уже было сказано выше, в зависимости от места повреждения параличи и парезы верхних и нижних конечностей могут носить спастический или вялый характер и сопровождаться расстройствами чувствительности и трофики. Известно, что спастические и вялые параличи и парезы, нарушения координации движений, выпадение большой рефлексогенной зоны моторной рецепции приводят к глубокой и стойкой инвалидизации больного на многие месяцы и годы.

Для спастически сокращенных мышц следует применять приемы, которые вызывают понижение мышечного тонуса. С этой целью применяют поверхностное поглаживание (продольное прямолинейное, прямолинейное), поверхностное и медленное разминание (ординарное, продольное), потряхивание, растирание (подушечками четырех пальцев, подушечкой большого пальца, «щипцами») и непрерывную вибрацию ладонью или пальцами.

На растянутых и ослабленных мышцах-антагонистах проводятся те же приемы, но более интенсивно. Однако, из приемов разминания помимо «ординарного» и «продольного», целесообразно включать «пощипывание», «щипцеобразное поперечное» и «двойное кольцевое» разминание.

Все приемы следует строго дозировать, чтобы не допустить возбуждения спастических мышц, утомления паретичных мышц и появления болезненности.

При вялых параличах, при массаже паретичных мышц, в отличие от спастических, приемы следует проводить более глубоко и энергично, чем при спастических параличах.

При массаже конечностей массаж применяют сначала на растянутых, ослабленных мышцах (мышцы-разгибатели), затем на спастических мышцах (мышцы-сгибатели).

Известно, что при массаже паретичных разгибателей, стимулируется их функция и одновременно происходит расслабление антагонистов (сгибателей), находящихся в состоянии гипертонуса и рефлекторных контрактур.

Массаж рук и ног целесообразно проводить при исходном положении больного лежа на спине. После массажа парализованных конечностей проводится лечебная гимнастика. Сначала проводятся пассивные движения, а затем – активные. Пассивные упражнения должны способствовать растяжению спастически сокращенных мышц и укорочению перерастянутых, ослабленных антагонистов.

Пассивные упражнения следует начинать с проксимальных отделов при постоянном включении в работу дистальных отделов конечностей. Пассивные движения проводят в медленном темпе с возможно более полной амплитудой, и они не должны сопровождаться резкой болью или нарастанием тонуса. Массаж паретичных конечностей является подготовительной фазой для проведения пассивных и активных упражнений. Следует отметить, что при спастическом параличе акцент ЛФК делается на тренировку мышц-разгибателей.

Пассивные движения проводятся также с целью предупреждения контрактур и тугоподвижности суставов. При появлении первых активных движений (что характерно для большинства больных, особенно с травмой в шейном отделе) они выполняются из облегченных исходных положений. В комплексы целесообразно включать упражнения, укрепляющие ослабленные группы мышц и растягивающие мышцы-антагонисты.

Например, для образования сгибательного положения пальцев кисти, которое способствовало бы реабилитации, больным с выпрямленными или незначительно согнутыми пальцами рекомендуется лечение положением, т.е. ежедневно бинтовать кисти в кулак на несколько часов, вследствие чего сгибатели пальцев несколько укорачиваются, а мышцы-разгибатели растягиваются. Во избежание образования контрактур нужно периодически выпрямлять пальцы самостоятельно путем накладывания пальцев на опору (стол, подлокотник кресла) и надавливания на их тыльную часть предплечьем другой руки или с помощью массажиста.

Методические указания

Длительность сеанса массажа 10-20 минут, ежедневно или через день.

1. Для предупреждения пролежней рекомендуется проводить поглаживание и растирание кожи в области крестца, ягодиц и пяток с камфорным спиртом, а также подкладывание ватномарлевых кругов в области крестца, ягодиц и пяток.

2. При переломах шейных позвонков движения в области шеи разрешаются только после снятия гипсового ошейника и полукорсета, включая наклоны головы вперед, назад, в стороны, ротацию направо и налево, а также очень осторожные вращательные движения головой в обе стороны. Однако, надо помнить, что упражнения, выполняемые в первые дни резко и в полном объеме, могут повторно травмировать поврежденный позвонок.

При переломах грудных и поясничных позвонков движения в поврежденном участке проводятся после разрешения больному ложиться на живот. Из положения лежа на животе применяют упражнения, вовлекающие в работу большое количество мышц (в основном, мышц спины и брюшного пресса).

4. Детям, перенесшим компрессионный перелом позвоночника, на длительное время запрещается участие в спортивных соревнованиях, игра в футбол, хоккей, прыжки, езда на велосипеде, настольные игры (шашки, шахматы и др.), при которых приходится много сидеть с согнутым позвоночником. Рекомендуется плавание в бассейне, ходьба на лыжах, туризм.

5. Для оценки функционального состояния позвоночника, мышц спины и живота, а также с целью контроля за эффективностью лечения, всем больным перед выпиской нужно проводить рентгенографию позвоночника, а также, если есть возможность, электромиографию, миотонометрию мышц спины и живота, функциональные пробы на силу и выносливость мышц спины и передней брюшной стенки.

М.М. Погосян

Опубликовал Константин Моканов

Источник