Перелом руки и полиция

После того, как на избирательном участке в Петербурге полицейские сломали руку корреспонденту «Медиазоны» Давиду Френкелю, врачи зафиксировали у него перелом правого плеча. Это типичная травма при полицейском задержании, говорят медицинские эксперты. Бывший инструктор спецназа объясняет это утратой профессиональных навыков силовиками, а юристы и пострадавшие с такими же переломами констатируют: несмотря на тяжкий вред здоровью, никто из виновных так и не был наказан.

Неправильный залом руки

Врачи обнаружили у Давида Френкеля закрытый перелом средней трети правой плечевой кости со смещением осколков. Следственный комитет начал доследственную проверку в день нападения.

По словам источника Znak.com, следствие решило провести судебно-медицинскую экспертизу травм журналиста, так как «пока неясно, из-за чего Френкель сломал руку». Эксперты должны ответить на вопросы о «механизме образования полученных травм». Френкелю и его адвокату Ольге Карачевой из «Апологии протеста» о назначении экспертизы не сообщали.

Пока ее результатов нет, «Медиазона» показала снимки сломанной руки Френкеля руководительнице Межрегионального центра независимой медико-социальной экспертизы Светлане Даниловой. Перелом диафиза плечевой кости чаще всего появляется либо от воздействия прямой силы, например, при падении или ударе, либо от скручивания и чрезмерного вращения, говорит Данилова.

«На снимке винтообразный перелом диафиза плечевой кости со смещением, который при падении не характерен, а происходит при скручивании, чрезмерном вращении по оси, когда один из концов плеча оказывается фиксированным, а второй испытывает сгибание или скручивание, — комментирует снимки эксперт. — Вероятнее всего, руку сломали при заломе назад».

Данилова добавляет, что такая травма характерна для неправильного залома руки при задержании силовиками.

Перелом без уголовных дел

Это не первый случай, когда врачи фиксируют перелом диафиза плечевой кости у журналиста или активиста после задержания сотрудниками МВД.

В мае 2010 году журналист Александр Артемьев как активист принимал участие в акции «Стратегия 31» на Триумфальной площади в Москве. В тот день милиция «как никогда жестоко» разгоняла протестующих, писали «Ведомости». Среди задержанных оказался и Артемьев. Несколько часов их держали в автобусе возле ОВД «Замоскворечье».

По словам Артемьева, в какой-то момент одна из задержанных сказала, что пойдет домой и милиция не имеет права дальше ее удерживать. «Я сделал точно так же — сказал: “Ребята, три часа истекли, пойду-ка я домой”. Разворачиваюсь к выходу: напротив меня стоят три-четыре милиционера, они хватают меня за руки и тащат к ОВД, а из толпы при входе еще один (не омоновец, милиционер) подбегает и резко тянет мою руку с другой стороны», — говорил Артемьев «Новой газете».

Так милиционеры сломали журналисту руку. Из отдела его увезли в 29-ю городскую клиническую больницу, где врачи диагностировали закрытый оскольчатый перелом диафаза левой плечевой кости — это тяжкий вред здоровью.

Артемьев вспоминает, что хоть он был на акции как участник, а не журналист, за него сразу же вступились главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, тогда он был членом президиума общественного совета при ГУВД Москвы, и Михаил Михайлин, главный редактор «Газеты.ру», где он тогда работал.

«На следующий день после моей госпитализации вышла статья в “Новой газете” с большим рассказом, что случилось. И я не знаю, то ли эта статья, то ли давление со стороны Венедиктова и Михайлина и каких-то других участников процесса привело к тому, что была назначена проверка по факту публикации в СМИ», — рассказывает журналист.

Проверка ни к чему не привела — Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело. Но в конце октября Артемьева пригласили на встречу к начальнику УВД Центрального административного округа Москвы Виктору Паукову.

«Мне были лично принесены официальные извинения за всю эту ситуацию, — вспоминает журналист. — Меня в ходе этого разговора попросили прекратить или не продолжать вот эти все мои судебные претензии, я сказал, что не буду это прекращать. Но оно само собой прекратилось».

Обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела в российских судах не получилось, он подал жалобу в Европейский суд по правам человека, но та «потерялась где-то между Москвой и Брюсселем».

Артемьев отмечает, что его случай был первым, когда во время «Стратегии 31» протестующему сломали руку, и потому вызвал «эффект разорвавшейся бомбы». Но уже через год, когда 31 июля 2011 года активисту движения «Солидарность» Алексею Давыдову полицейские — за этот год милиция была переименована в полицию — сломали руку на той же акции, такого эффекта уже не было.

У Давыдова диагностировали сложный компрессионный перелом плечевой кости. Следственный комитет вновь отказался возбуждать уголовное дело, так как «сотрудниками МВД России действий, явно выходящих за пределы их полномочий, не совершено». Через два года активист умер в больнице (за несколько дней до этого он впал в кому из-за сахарного диабета).

«За счет того, что репрессивной практики у правоохранительных органов становилось все больше и больше, теперь это не вызывает ни у кого вообще никаких вопросов. Ну, сломали и сломали, — рассуждает Артемьев. — Просто сейчас мы привыкли совершенно к другим вещам. Потому что если сравнивать относительно административных задержаний, например, то когда в 2007 году Каспарову дали 5 суток, это вызвало просто шок у активистов, это казалось покушением вообще на все свободы, пришел ГУЛАГ. А сейчас, 13 лет спустя, когда Яшина или Янкаускаса сажают на 15, 15, и еще 15 суток или дают сутки за одиночные пикеты — это новая норма, да. Мы к этому привыкли, и, наверное, тоже возмущаемся, но нет эффекта взрыва».

По мнению адвоката Андрея Лепехина, сотрудничающего с «Зоной права», силовиков очень сложно привлекать к ответственности за подобные действия. Юрист представляет интересы жителя Челябинска Сергея Старцева — его вместе с другом доставили в 2017 году в отдел полиции по подозрению в попытке украсть две пачки сигарет из магазина.

«Ему сломали руку прямо в отделе полиции, якобы он отказывался заходить в камеру, — рассказывает Лепехин. — А на самом деле там по видео видно: он начал снимать фуражку с головы, а один из сотрудников подумал, что это нападение на другого сотрудника и бросился. Применил прием и сломал ему руку. Следствие хоть и возбудило уголовное дело, но посчитало, что сотрудник действовал в пределах необходимой обороны».

Несмотря на то, что Старцеву диагностировали перелом диафиза плечевой кости — то есть причинение тяжкого вреда здоровью — Следственный комитет не раз прекращал дело из-за отсутствия в действиях полицейских состава преступления.

«Мы несколько раз обжаловали в суде постановление о прекращении дела, его отменяли, отменяли, отменяли, но вот сейчас опять период такой, что постановление пока есть, — говорит адвокат. — Они все ссылаются на закон “О полиции”, если типа правомерно применил силу, то все. А кто решает правомерно применил или нет? Они же и решают».

Полицейские не умеют правильно задерживать

Травмирование при задержании говорит о том, что силовики неправильно применили боевой прием, считает прослуживший 30 лет в спецназе инструктор Игорь Бурмистров. Он был консультантом по вопросам специальной тактики на кафедре боевой и физической подготовки Северо-Западного института повышения квалификации ФСКН, старшим преподавателем в учебном центре ГУВД Петербурга, а также выступал как эксперт на суде по «болотному делу».

«Я когда в учебном центре был старшим преподавателем, я всегда говорил: “Ребята, учтите, есть одна очень интересная особенность: если нам действительно необходимо кого-то задержать с применением физической силы, еще чего-то, то не надо никогда начинать с самого захвата. Потому что всегда человек может пострадать и потом подать на вас же жалобу, в травмпункт сходит, еще чего-то”», — вспоминает Бурмистров.

Он говорит, что силовики не имеют права сразу же применять к задержанным силу — сначала они должны предложить человеку, например, пройти в отдел полиции. Отказ расценивается как неповиновение полицейскому, поэтому после него силовики уже могут прикоснуться к гражданам.

«Если он отдернул руку — это уже оказание неповиновения полное — говорит Бурмистров. — А если ты взял человека, и он начинает дергаться, то это уже можно расценивать как сопротивление. И только тогда ты уже имеешь полное право применять физическую силу».

Инструктор подчеркивает, что боевые приемы, которые применяют при задержании, всегда нужно начинать с расслабляющего удара — например, ногой или рукой. Однако действующие сотрудники, по его наблюдениям, не обучены таким ударам и не умеют их применять.

По его мнению, проблема заключается в том, что преподаватели, которые сейчас обучают силовиков рукопашному бою — это в основном спортсмены, которые не знают, что такое тактически грамотное задержание. «Спорт и задержание — это абсолютно разные вещи, — объясняет Бурмистров. — Здесь нет задачи одержать победу, а в спорте такая задача есть. Там чем жестче, тем лучше — спорт есть спорт. А реальные вещи — тут все должно быть наоборот, с минимальными затратами. Минимальными какими-то травмами, не должно быть их вообще в реальной жизни».

В итоге, говорит он, силовики не знают, как правильно задерживать, но должны выполнить приказ, иначе они останутся без работы.

«И в ОМОНе такое практикуется, и во всей Росгвардии — потому что главное сейчас, к моему сожалению, это не защита граждан, а обезопасить себя, — рассуждает тренер. — Поэтому лучше сделать плохо тому, кого ты задерживаешь, нежели потом, не умея аргументировать свои действия, придется отвечать [перед начальством]». Силовики, по его мнению, «и хотели бы сделать по-другому, но не умеют» и боятся, что их уволят.

Полицейского Дениса Дмитриева, который на избирательном участке сломал руку журналисту Френкелю, никто не уволил. Не ответили за свои действия и сотрудники МВД, ломавшие руки журналисту Артемьеву, активисту Давыдову и челябинцу Старцеву. Несмотря на тяжкий вред здоровью, во всех этих случаях Следственный комитет не стал возбуждать уголовного дела.

В случае с Френкелем проверка СК пока не завершена, но в МВД уже решили переложить вину на корреспондента «Медиазоны». На него составили несколько административных протоколов — о неповиновении полицейскому (статья 19.3 КоАП), вмешательстве в осуществление работы избирательной комиссии (статья 5.69 КоАП Петербурга) и нарушении «режима самоизоляции» (статья 20.6.1 КоАП).

Редактор: Егор Сковорода

Источник

Здравствуйте,такая ситуация,в ночь с 25 на 26 мама пришла домой в выпившем состоянии,и по отношении к бабушке произошел конфликт,она стала кидать весь хлам который приносила домой бабушка и говорила выкидывать это, бабушке чем то попало по голове,и она вызвала скорою и милицию, скорая ей обработала рану и уехала, а мать убирала в своей комнате то что было раскидано,в это время приехали 2 сотрудника полиции,один начал составлять бумаги,второй все время стоял молча, когда он сказали матери собираться,она продолжала убирать и говорила что бы они представились,идти она собиралась только после уборки,и вот она пошла в ванну мыть тряпку, один к ней подошел и заломал руку,она упала на колени а он стал тянуть ее в верх и говорил ( показать тебе как руки ломают ) второй все так же молча стоял и загораживал вход в ванну, мать кричала,плакал,подбежала ко мне и стала говорить что бы я шла с ней в травмпункт, в итоге этот милиционер сказал что ее отвезет, сказал что бы я оставалась дома, после он позвонил и сказал собрать вещи ей в больницу, когда он пришел сказал что у нее перелом,все будет нормально,они сами разберутся, дал подписать бумаги в которых было написано что она ударилась об косяк, я подписала,мать в травмпункте тоже подписала бумаги в шоковом состоянии, так же после его слов что он зайдет в больницу и они договорятся. По сей день мама лежит в больнице, была сделана операция, вставлена спица, перелом плечевого и локтевого сустава левой руки, милиционер после прошедшего времени в больницу так и не зашел, после звонка сказал у него нет времени говорить и сбросил,в больнице сказали что рука буквально разорвана и не от какого удара об косяк такое произойти не могло,теперь нужны деньги на лечение,и возможности работать неопределенное количество время нет,что делать в этой ситуации,прав ли милиционер, кто может взять это дело и сколько будет это стоять

28 Сентября 2018, 21:59, вопрос №2119291

Алена, г. Москва

Свернуть

Консультация юриста онлайн

Ответ на сайте в течение 15 минут

Выбрать услугу

Ответы юристов (1)

Общаться в чате

Бесплатная оценка вашей ситуации

Добрый день!

Ситуация не простая так как придется идти против системы. Однако, из личного опыта: будучи зам. руководителя межрайонного следственного отдела Следственного комитета РФ, привлек сотрудника полиции за нанесение побоев при доставлении подозреваемого в отдел полиции по ст. 286 УК РФ.

В Вашей ситуации, необходимо связываться с адвокатом, что бы «не подставиться» на чем то другом, и писать заявление о привлечении к уголовной ответственности данного сотрудника. Ориентировочный срок следствия от 2х до 4х месяцев, после чего скорее всего в суде особый порядок, т.е. в одно судебное заседание.

Все услуги юристов в Москве

Гарантия лучшей цены – мы договариваемся

с юристами в каждом городе о лучшей цене.

Источник

В начале июня сотрудники Росгвардии застрелили жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова при штурме его собственной квартиры из-за подозрения в краже обоев. Следственный комитет не нашел признаков преступления в действиях силовиков, а против погибшего возбудили сразу два уголовных дела.

Месяц спустя во время голосования по поправкам в Конституцию полицейский сломал руку корреспонденту «Медиазоны» Давиду Френкелю, который приехал на избирательный участок в Санкт-Петербурге из-за сообщения о нарушении. В МВД заявили, что сотрудники ведомства действовали «в установленном законом порядке».

Нападение на Давида Френкеля. Видео: Наблюдатели Петербурга

«Новая газета» и другие СМИ неоднократно рассказывали о случаях пыток в колониях и отделениях полиции, однако насилие со стороны силовиков существует и за их пределами. За исключением нескольких громких инцидентов, оно остается невидимым.

Поводом для избиения может стать что угодно — от мелкого правонарушения до безобидного вопроса. Только за последние два месяца люди получали травмы за нарушение режима изоляции, отсутствие нужных документов и просьбу одолжить велосипедный насос. «Новая» изучила более двух тысяч уголовных дел против военных и сотрудников правоохранительных органов за избиения и пытки, чтобы выяснить, как выглядит насилие силовиков за пределами отделов полиции и почему оно остается безнаказанным.

Убийство при исполнении

События в Екатеринбурге происходили на фоне массовых протестов в США, повод у которых был похожий — убийство афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Для США это не редкость: по данным издания Washington Post, в среднем американские полицейские убивают около тысячи человек ежегодно. Глава Комитета против пыток, член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин отмечает, что это связано с правом американцев на ношение оружия, которое предусмотрено второй поправкой к Конституции США:

«В отличие от российских граждан, у американцев на руках совершенно легально находится огромное количество огнестрельного оружия, причем вполне себе серьезного. При этом в США правила, связанные с задержанием, прописаны очень четко, и каждый это знает.

Американский полицейский может стрелять на поражение, если он сказал гражданину остановиться, а гражданин после этого полез за пазуху — за документами, за каким-то удостоверением, за носовым платком — неважно».

Сколько человек погибают из-за насилия силовиков в России, оценить сложно. По данным проекта «Русская эбола», который вела журналистка Мария Березина, с 2015 по 2018 год в отделениях полиции, ИВС и СИЗО умерли как минимум 340 человек, однако число смертей при задержании здесь не учитывается. В МВД не смогли оперативно предоставить «Новой» такие данные.

Криминалист изучает пулевые отверстия в двери квартиры Таушанкова. Фото: Изольда Дробина / «Новая газета»

Криминалист изучает пулевые отверстия в двери квартиры Таушанкова. Фото: Изольда Дробина / «Новая газета»

Как и в случае с Таушанковым в Екатеринбурге, смерть человека при задержании редко приводит к возбуждению уголовного дела, а родственникам погибшего удается добиться компенсации только в ЕСПЧ.

В 2007 году сотрудники МВД по ошибке застрелили жителя Казани в его собственной квартире, перепутав его с соседом. Проверка не нашла нарушений в их действиях, однако дело все же возбудили, суд вынес оправдательный приговор. Спустя 13 лет ЕСПЧ присудил вдове убитого 45 тысяч евро.

Если дело возбуждают, его обычно квалифицируют по статьям о превышении полномочий с применением силы (ч. 3 ст. 286) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, приведшего к смерти потерпевшего (ч. 4 ст. 111). В российском Уголовном кодексе есть отдельная статья — «Убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление» (ч. 2 ст. 108),

однако дела по ней практически не возбуждают: по данным Судебного департамента при Верховном суде, за прошедшие 10 лет по ней было осуждено 37 человек.

При этом большинство из этих дел не находятся в открытом доступе — выяснить, работал ли обвиняемый в силовых структурах, нельзя. В Судебном департаменте «Новой» ответили, что «не располагают» такой информацией.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

В изученной «Новой» выборке встретились всего три уголовных дела, возбужденных из-за смерти человека в результате жестких действий полиции при задержании. Только в одном из них полицейских приговорили к реальному сроку: 5 лет колонии строгого режима. Другому обвиняемому назначили 10 лет лишения свободы, однако освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

из материалов дела

«Руководитель оперативной группы в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по поимке подозреваемого, безосновательно полагая, что Потерпевший в своем доме скрывает подозреваемого, нанес Потерпевшему многочисленные удары кулаками, ногами, табельным пистолетом и находящимся в доме деревянным стулом, в том числе в жизненно важные органы — голову и грудную клетку. Потерпевший был помещен на стационарное лечение в хирургическое отделение больницы, где умер от полученных телесных повреждений».

Еще четверо полицейских из Пскова попали под суд за смерть девушки, которая во время задержания проглотила пакет с наркотиками и задохнулась. Сотрудники вывезли ее труп за город и оставили в лесу.

Их освободили от наказания в связи с амнистией к 70-летию Победы.

Хотите, как в Миннесоте?

Во время протестов в США сотрудники госканалов подчеркивали, что насильственные задержания — исключительно американская проблема, а в России полицейские ведут себя гуманно:

«Некоторым очень нравится думать, что это у нас полиция жестокая, что это у нас разгоняют митинги. <…> У нас от рук полицейских при задержании умирают единицы, и то, как правило, речь идет о каких-то бандформированиях на Кавказе, где при задержании они отстреливались из дома, вот такие ситуации. А здесь [в США] безоружный человек идет по улице, беременная женщина или в машине едут с ребенком, это происходит каждый день», — говорила Маргарита Симоньян.

В России задержания действительно редко приводят к смерти подозреваемого: случай с убийством Владимира Таушанкова в Екатеринбурге — скорее исключение, говорят опрошенные «Новой» эксперты. В том числе поэтому дело Таушанкова вызвало резонанс: в социальных сетях запустили флешмоб против полицейского насилия #russianlivesmatter, в некоторых городах прошли одиночные пикеты.

Однако это не значит, что проблемы насилия при задержании в России не существует. Анализ судебных решений показывает, что полицейские часто бьют подозреваемых еще до приезда в отделение, причем это никак не связано с тяжестью предполагаемого нарушения.

У насильственных задержаний в нашей стране другая специфика — полицейские обычно используют физическую силу, а не огнестрельное оружие, объясняет социолог Элла Панеях: «Американцы широко применяют оружие при задержании, а российская полиция в этом смысле запугана. Каждое применение огнестрельного оружия заканчивается огромными разбирательствами.

Они [полицейские] понимают, что в случае чего могут применить только физическую силу, это разбалтывает их в плане необоснованного и превентивного применения насилия».

«Нанес несколько расслабляющих ударов в область печени»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Обычно в СМИ широко освещаются дела, связанные с пытками в колониях и отделениях полиции, а об избиениях при задержании говорят только в контексте митингов. При этом Игорь Каляпин отмечает, что большинство людей, которые обращаются за помощью в Комитет против пыток, — это пострадавшие от жестких действий силовиков именно при задержании:

«Я бы сказал, что большинство ситуаций, которые через нас проходят, — это ситуации, связанные с незаконным насилием, которое применено к лицам, не вовлеченным в сферу уголовного преследования. То есть это не подозреваемые и не обвиняемые, это граждане, которых просто пытались задержать на улице за какое-то непристойное поведение, и они стали права качать, полицейскому сказали: “А ну-ка, удостоверение предъяви!”»

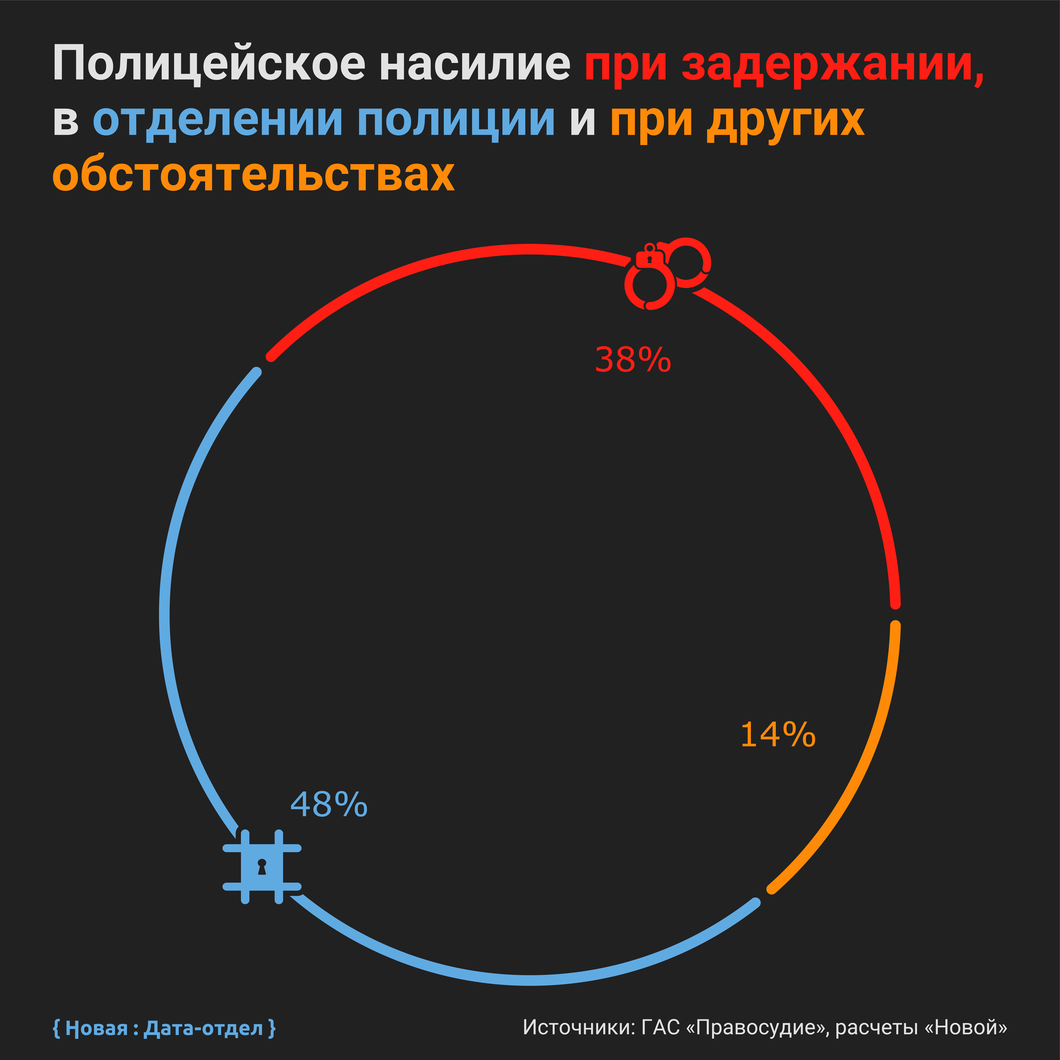

Отделить друг от друга разные виды насилия со стороны силовиков сложно: все подобные дела рассматривают по ч. 3 ст. 286, поэтому туда попадают как пытки в СИЗО, так и насилие при задержании. Мы выделили дела, фигурантами которых были полицейские, и определили, в какой момент они избивали потерпевшего. Оказалось, что

более трети потерпевших (37,6%) пострадали от насилия со стороны силовиков при задержании, около половины (48%) — в отделении полиции. Остальные 14,4% дел были связаны с применением силы при других обстоятельствах:

как правило, речь в них шла об использовании служебных полномочий в личных целях.

Жесткие задержания — обычная практика для российских полицейских, объясняет Элла Панеях. Таким образом силовики пытаются запугать человека, чтобы заставить его признаться в преступлении, кого-то оговорить или выбить взятку:

«Когда они задерживают, то у них нет практически никаких преград, чтобы причинить человеку любые страдания. Это скрутить руки, надеть наручники так, чтобы это было мучительно,

продержать в автозаке много часов, затащить женщину в полицейскую машину и угрожать изнасилованием — это насилие не садисткое, а насилие инструментальное.

Они это делают не для своего развлечения, а потому что это помогает достигать своих целей. Целей коррупционных, а иногда просто сделать их подозреваемыми и обвиняемыми, чтобы задержанного привезти в участок уже запуганного и избитого — потом с ним проще иметь дело. В России это такой совершенно рутинный элемент работы».

Анализ судебных решений показывает, что насилие при задержании — действительно «рутинная» практика, которая никак не связана со степенью серьезности правонарушения. Полицейские избивали людей за курение в неположенном месте, употребление алкоголя в парке, видеосъемку задержания или замечание.

Например, вот так сотрудники полиции из Ленинградской области задерживали опасного преступника, который подрался с соседом в сауне «Банька».

из материалов дела о драке в «Баньке»

«Широнин И.Е., действуя совместно и согласованно с Ежовым А.В., умышленно нанесли Потерпевшему №1 в совокупности не менее 27 ударов обутыми ногами в область расположения жизненно важных органов — голову, туловище, верхние и нижние конечности Потерпевшего, при этом Широнин И.Е. наносил удары также специальным средством — резиновой палкой».

Четверо полицейских из Читы избили мужчину и сломали ему руку за то, что он сделал им замечание: ему показалось, что сотрудники гуляют по набережной просто так и плохо выполняют свои служебные обязанности. В общей сложности потерпевшего ударили 27 раз.

из материалов дела читинских полицейских

«Самошкин совместно с Коноваловым находился в составе пешего патруля № 546 ОБППСП УМВД России по г. Чите и следовал по набережной вдоль реки Читинка, когда их догнал Г.В.Н. и сделал замечание о работе сотрудников полиции и их бездействии при исполнении служебных обязанностей. Из мести за сделанное замечание полицейские применили насилие к Г.В.Н. <…>

Самошкин вывернул его правую руку за спину, подняв ее вверх и нанес один удар ногой, обутой в обувь, в область правой плечевой кости потерпевшего, причинив ему закрытый полный оскольчатый винтообразный перелом правой плечевой кости в верхней трети со смещением отломков».

К реальному сроку приговорили только одного полицейского, который сломал задержанному руку. Еще трем сотрудникам назначили условное наказание:

суд решил, что остальные 26 ударов не причинили серьезного вреда здоровью потерпевшего.

К такому выводу суд приходит в каждом втором случае: более чем в половине приговоров (55%) за насилие при задержании говорится, что несколько десятков ударов ногами, руками или электрошокером не повредили пострадавшему.

В приговорах очень подробно описано, как именно сотрудники полиции избивают задержанных. «Новая» составила карту повреждений, которые пострадавшие обычно получают при встрече с полицейским.

Чаще всего упоминаются удары в голову, грудь, лицо и спину. Чуть меньше страдают руки, ноги, шея и живот. Сами сотрудники полиции называют такие удары расслабляющими — то есть такими, которые могут вывести человека из равновесия, не причинив вреда здоровью.

что такое расслабляющий прием

Версия сотрудника полиции

«Он, Сайдуллин, подскочил, дернул ФИО19 за плечи, они упали. <…> Он, Сайдуллин, нанес несколько расслабляющих ударов кулаком в область печени, а также несколько ударов ногой, коленом. Выдернул ФИО19 ногу, тот упал лицом вниз, своим весом придавил его на пол».

Часто полицейские уже при задержании пытаются выбить у подозреваемого признание, чтобы улучшить раскрываемость. По словам Игоря Каляпина, в России доля таких случаев выше, чем в других странах: «У нас традиционно считается, что признание — царица доказательств, и полицейские считают, что самый лучший, самый классический способ расследования — это избить человека и принудить его написать чистосердечное признание. Вот он пишет это чистосердечное признание или явку с повинной — и все замечательно, дальше особенно работать уже и не нужно».

Такие методы «оперативной работы» используют для раскрытия самых разных преступлений: от кражи картошки до двойного убийства.

из материалов дела о краже барана

«Бойцов А.В. и Помулев В.А. стали спрашивать у Г.А.С. о его причастности к совершению кражи барана. Г.А.С. свою причастность к совершению данной кражи отрицал. В этот момент у Бойцова и Помулева возник прямой преступный умысел, направленный на применение насилия в отношении Г.А.С. в целях понуждения его к даче признательных показаний о совершении им кражи барана. <…>

Бойцов нанес не менее 9 ударов рукой в тело и не менее 2 ударов рукой в голову, а также не менее 5 ударов ногой в голову и не менее 11 ударов ногой в тело потерпевшего, а Помулев нанес не менее 3 ударов рукой в голову потерпевшего и не менее 11 ударов рукой по его телу, а также не менее 1 удара ногой в голову потерпевшего и не менее 5 ударов ногой по телу последнего.

В ходе избиения Г.А.С. Помулев зажимал рукой шею Г.А.С., перекрывая при этом дыхание и причиняя последнему физическую боль. Также Бойцов и Помулев заламывали руки последнему за спину».

Суд вынес оправдательный приговор:

полицейские заявили, что потерпевший «сопротивлялся, ударялся головой, грудью о выступающие части машины»,

когда его пытались посадить в служебный автомобиль и отвезти в отделение.

Закон на защите сильного

С точки зрения законодательства, вопросы применения силы при задержании в России регулируются расплывчато. В мае правительство внесло в Госдуму законопроект, который может усугубить ситуацию: он расширит полномочия полицейских, в том числе и те, которые касаются применения оружия, а также позволит не привлекать сотрудников к ответственности «за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».

«Теперь основанием для применения физической силы, спецсредств, в том числе оружия, может стать просто предположение полицейского о том, что человек пытается на него напасть.

На чем это предположение основано — вот это все в законе уже не прописано. Что там полицейскому привидится в такой стрессовой ситуации — одному богу известно», — говорит Каляпин.

По его словам, это может привести к тому, что число смертей при задержании увеличится, однако из-за расплывчатых формулировок в законодательстве силовиков невозможно будет привлечь за это к ответственности.

В пресс-службе МВД «Новой» заявили, что законопроект «соответствует современным реалиям и задачам полиции по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью» и «не ущемляет гарантированные Конституцией Российской Федерации права и свободы человека и гражданина».

Возбудить дело против сотрудника правоохранительных органов за насилие практически невозможно: пострадавшим отказывают десятки раз и по кругу передают заявления из одного ведомства в другое. Если дело удается довести до приговора, обычно силовики отделываются условным сроком или штрафом.

При участии Елизаветы Гончаровой и Анны Титовой

Продолжение следует

Почему Следственный комитет отказывается возбуждать дела против силовиков и каковы реальные масштабы полицейского насилия в России — читайте во второй части исследования «Новой»

Источник