Перелом рогового отростка лобной кости

07.04.2015

У крупного рогатого скота при беспривязном содержании нередко регистрируют травмирование рогов (трещины и переломы рогового отростка лобной кости у основания черепа, в середине и около верхушки). Кроме того, наблюдают отделение рогового чехла от рогового отростка или его полное срывание.

Этиология. Различные травмы рогов возникают при случайном падении животных или неправильном повале, ударах, повреждении механической привязью, ущемлении рога между металлическими и деревянными предметами. Срыв рогового чехла или перелом рогового отростка чаще происходит при перевозке беспокойных животных автомобильным транспортом. Предрасполагающими факторами служат остеодистрофии и остеомиелиты рогового отростка лобной кости.

Клинические признаки. При переломах рогового отростка около вершины или в середине с сохранением рогового чехла рог при пошатывании подвижен. Отмечается болезненность при дотрагивании до рога. В случае разрыва сосудов кровь поступает в синус рогового отростка или в лобную пазуху.

Для полного перелома рогового отростка у основания рога характерно его свисание (удерживается за счет мягких тканей венчика рога). Наблюдается сильное кровотечение в лобную пазуху и носовую полость. Синус рогового отростка полностью обнажается. Если сорван роговой чехол, то нарушается целостность кожи венчика рога и открывается кровоточащая основа кожи.

При отделении рогового чехла от рогового отростка нарушается связь между листочками основы кожи рога и роговыми листочками рогового чехла, но последний удерживается на роговом отростке. Однако по венечному краю рога происходят разрыв тканей и кровотечение. Клинические признаки дополняются повышением местной температуры, болезненностью, развитием воспаления у основания рога и появлением через 2—3 дн. гнойного экссудата. Роговой чехол становится подвижным, прочность соединения его с роговым отростком снижается, и он без особых усилий снимается. При удалении рогового отростка кровотечения может не быть.

Диагноз. Степень травмирования рога устанавливают по клиническим признакам. Рентгенографию применяют для диагностирования переломов рогового отростка в средней или верхней его части, а также при трещинах.

Прогноз благоприятный при срыве или отделении рогового чехла, переломах верхушки или середины рогового отростка и трещинах. В случае полных переломов рогового отростка у основания лобной кости прогноз осторожный, так как возникшее кровотечение может проникнуть в лобную пазуху и при попадании микрофлоры развиться гнойное воспаление (гнойный фронтит).

Лечение. При полном переломе роговой чехол не приживляется. Поэтому его снимают и на роговой отросток накладывают повязку с дегтем или эмульсией Вишневского, меняют ее через 5—7 дн. В последующем роговой отросток покрывается молодым рубцовым рогом, который формируется в прочный роговой чехол. После срывания рогового чехла очищают роговой отросток от загрязнений и обмывают теплым раствором перманганата калия, затем поступают так же, как и при полном переломе. При переломах рогового отростка с сохранением целости рогового чехла его фиксируют гипсовой повязкой или металлическими и деревянными шинами.

Открытые переломы верхушки и середины рога сопровождаются сильным кровотечением. Поэтому в первую очередь останавливают кровотечение, очищают раневую поверхность от загрязнений и накладывают антисептическую повязку с дегтем или эмульсией Вишневского на культю сломанного рога и фиксируют бинтом за здоровый рог. При появлении молодого рубцового рога повязку снимают.

В случае перелома рогового отростка у основания рога его удаляют после обезболивания, острые концы излома кости выравнивают специальными щипцами или пилой, останавливают кровотечение, лобную пазуху закрывают тампонами, смоченными в растворе фурацилина (1:5000). Затем на культю накладывают клеевую антисептическую повязку с дегтем, эмульсией Вишневского или расплавленную пасту следующего состава: парафина — 10,0, вазелина — 2,0, ихтиола — 2,0. Меняют повязку через 2—3 дн. и извлекают марлевый тампон. В последующем ее меняют через каждые 5—7 дн. до появления роста молодого рубцового рога. Операцию по ампутации сломанного рогового отростка выполняют по-разному. Для сохранения роста рога следует оставить ткань его венчика и, наоборот, чтобы не было роста, удалить кожу вокруг основания рога на ширину 1 см.

Для тампонирования культи рогового отростка можно использовать тампоны из коллагеновой губки, пропитанные раствором фурацилина (1:5000). Они хорошо останавливают кровотечение, способствуют регенеративно-восстановительным процессам, и не требуется извлечения их из лобной пазухи. Повязку с использованием коллагеновых тампонов можно менять на 5—7-е сут.

Для закрытия культи после ампутации рога И.Я. Тихонин и М. А. Фельдштейн рекомендуют полимерный клей — гихловул, который перед применением расплавляют на водяной бане при 100—120 °С, пропитывают им марлевую салфетку, сложенную в четыре слоя, и покрывают раневую поверхность лобной кости. Затем герметично накладывают повязку на 30 сут и более.

При переломах верхушки или середины рога в случае необходимости их ампутируют. Для этого используют лучковую пилу (ножовку), проволочную костную акушерскую петлю или ампутируют их по методу Шитова с наложением на основу кожи у основания рогового отростка резиновых колец из вакуумной резины. В последнем случае рога отпадают через 30—40 дн., и в дальнейшем не требуется лечение.

Профилактика. Необходимо соблюдать санитарные правила содержания животных, нельзя допускать скученного их размещения, использования нестандартной привязи, не следует загромождать животноводческие помещения посторонними предметами. При перевозке крупного рогатого скота автомобильным транспортом необходимо фиксировать животных к борту машины специальной уздечкой.

С целью профилактики травм рогами в комплексах с беспривязным содержанием скота целесообразно создавать комолые стада или удалять рога у коров, обезроживать телят.

- Переломы нижней челюсти животных

- Переломы костей головы у животных

- Полные переломы у животных

- Неполные переломы у животных

- Перелом костей у животных

- Экстракция зубов у животных

- Блокада зубов верхней и нижней челюстей

- Кариес зубов у животных

- Одонтогенный остеомиелит

- Альвеолярный периодонтит

Источник

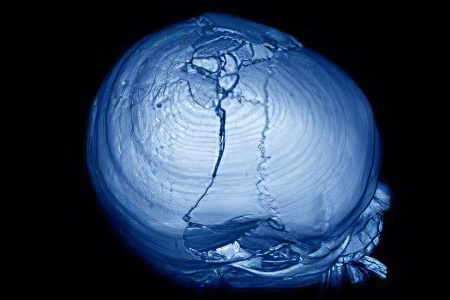

Переломы свода черепа подразделяются на несколько видов:

Вдавленные, при которых сломанная кость вдавливается в череп. Следствием этого могут быть повреждения твердой мозговой оболочки, сосудов и мозгового вещества, образование обширных гематом;

Оскольчатые, при которых кость распадается на несколько фрагментов, повреждающих структуры мозга, и появляются те же последствия, что и при вдавленном переломе;

Линейные, наименее опасные, при которых повреждение черепной кости имеет вид тонкой трещины.

При линейном переломе смещение костной пластины отсутствует либо составляет не более 1 см. Кости при данном виде перелома могут срастись без серьезных осложнений и последствий. Однако возможно образование эпидуральных (между внутренней поверхностью кости и мозговой оболочкой) гематом из-за внутреннего кровоизлияния, которые увеличиваются постепенно и дают о себе знать только спустя 1,5-2 недели после травмы, когда пострадавший оказывается уже в достаточно тяжелом состоянии.

На долю линейных переломов приходится 80% переломов костей черепа, особенно часто они встречаются у детей.

В большинстве случаев повреждается теменная кость, иногда захватываются лобная и затылочная. Если линия перелома пересекает линии черепных швов, это свидетельствует о значительной силе воздействия на голову и большой вероятности повреждений твердой костной мозговой оболочки. В связи с этим выделяется такой вид линейного перелома, как диастатический («зияющий») для которого характерен переход линии перелома на один из черепных швов (чаще всего встречается у маленьких детей).

Содержание:

- Причины линейного перелома черепа

- Симптомы линейного перелома черепа

- Диагностика линейного перелома черепа

- Лечение линейного перелома черепа

Причины линейного перелома черепа

Такой перелом, как правило, появляется в результате удара предметом с большой площадью. Обычно над местом перелома присутствуют следы механического воздействия (ссадина, отек).

Переломы черепа могут быть: прямыми, непрямыми. При прямом кость деформируется непосредственно в месте удара, при непрямом воздействие передается с других поврежденных костей. В отличие от переломов основания черепа, переломы свода в большинстве случаев являются прямыми.

Симптомы линейного перелома черепа

На волосистой части головы обнаруживается рана или гематома, при этом вдавление костей, ощущаемое при пальпации, отсутствует.

К общим признакам любого перелома относятся:

Выраженные головные боли;

Тошнота, рвота;

Отсутствие реакции зрачков;

Нарушения дыхания и кровообращения в случае сдавливания ствола мозга;

Спутанность или потеря сознания.

Диагностика линейного перелома черепа

Для постановки диагноза используется метод краниографии (рентгенологическое исследование черепа без применения контрастного вещества). В некоторых случаях трещины могут проходить через несколько костей. При изучении снимков особое внимание следует обращать на пересечение трещиной сосудистых борозд, поскольку при этом могут повреждаться внутричерепные сосуды и оболочные артерии, что становится причиной образования эпидуральных гематом. Иногда края гематомы могут быть уплотнены и приподняты, что создает при пальпации впечатление вдавленного перелома.

Иногда в медицинской практике встречаются ошибки, когда за неполный перелом (трещину) принимают тень сосудистой борозды. Поэтому нужно учитывать расположение артериальных бороздок и специфику их ветвлений. Они всегда разветвляются в определенном направлении, их тени не такие резкие, как линии перелома.

Линейный перелом на рентгеновском снимке имеет следующие отличительные признаки:

Линия перелома черного цвета;

Линия перелома прямая, узкая, без ветвления;

Сосудистая борозда серого цвета, более широкая по сравнению с линией перелома, извилистая, с ветвлением;

Черепные швы серого цвета и значительной ширины, со стандартным ходом.

Через 8-10 дней после ЧМТ трещины в костях определяются отчетливее, чем сразу после травмы.

Лечение линейного перелома черепа

При отсутствии внутричерепных гематом и повреждений мозговых структур линейные переломы не нуждаются в оперативном вмешательстве и требуют только поддерживающей терапии, которая включает обработку раны и приём легких обезболивающих средств. В случае потери сознания пострадавший наблюдается в медицинском учреждении в течение минимум 4 часов. Если в результате обследования врачом-нейрохирургом выяснено, что жизненно важные функции не нарушены, пациент может быть отпущен под домашнее наблюдение.

В течение нескольких недель после травмы область перелома заполняется фиброзной тканью. Если линия перелома достаточно узкая, в дальнейшем происходит её окостенение. Процесс окостенения длится примерно 3-4 месяца у детей и до 2-3 лет у взрослых. Если ширина трещины превышает несколько миллиметров, то в фиброзной ткани, заполняющей её , формируются костные перемычки.

Консервативному лечению подлежат также трещины свода черепа, которые продолжаются до его основания, но не проходят через стенки носовых воздухоносных пазух, пирамиды и ячейки сосцевидных отростков.

Показанием для оперативного вмешательства является смещение костной пластины, в результате которого она выступает над поверхностью свода черепа более чем на 1 сантиметр. В данном случае велик риск повреждений мозговой оболочки и прочих тканей мозга, которые могут привести в будущем к таким отдаленным последствиям, как эпилепсия.

По теме: 12 народных способов для домашнего лечения

Если данный перелом произошел у ребенка в возрасте до трех лет и сопровождался разрывом твердой мозговой оболочки, то в дальнейшем края линии перелома могут разойтись шире и образуется линейный дефект черепа. Арахноидальная оболочка, наполненная цереброспинальной жидкостью, начинает выпячиваться, и кости постепенно расходятся ещё шире. В данном случае рекомендуется проведение пластики.

В большинстве случаев линейный перелом заживает без особых последствий для пострадавшего, но, как и любой другой перелом костей черепа, может спровоцировать развитие гипертонической болезни.

Автор статьи: Волков Дмитрий Сергеевич | к. м. н. врач-хирург, флеболог

Образование:

Московский государственный медико-стоматологический университет (1996 г.). В 2003 году получил диплом учебно-научного медицинского центра управления делами президента Российской Федерации.

Наши авторы

Источник

Last Updated on 23.06.2017 by Perelomanet

Одними из самых опасных травм, встречающихся в медицинской практике, являются нарушения целостности черепа, примером этого будет перелом лобной кости. Мозг отвечает за все функции организма. Любой незначительный «дефект» этого загадочного и таинственного органа может непоправимо сказаться на здоровье индивидуума.

Лобная кость – это передняя часть черепа, в которой находится отдел головного мозга, отвечающий за зрение и обоняние. Под воздействием внешних факторов может произойти перелом или сильный ушиб этой уязвимой части мозгового отдела. Этиология такого повреждения может быть различной: от падения до огнестрельного увечья. Летальный исход составляет около 25-50%. Эта цифра индивидуальная для каждого случая, так как зависит от многих факторов.

Разновидности переломов лобной кости

Переломы лобной кости бывают:

- Линейный перелом – травма кости имеет очертание тонкой паутинной трещины, из всех категорий этот вид наименее критический, и лишь в единичных случаях требует экстренного медицинского вмешательства;

- Оскольчатый перелом – травмированная часть кости распадается на несколько осколков, нарушая строение мозга, одно из самых опасных повреждений с летальным исходом;

- Вдавленный перелом – увечье, при котором кости вдавливаются в череп, может стать причиной обширной гематомы;

- Дырчатый перелом – как следствие огнестрельного ранения, пуля зачастую проходит насквозь и несет за собой моментальную гибель.

Сзади от надбровных дуг лобной кости находятся придаточные пазухи носа. Внутри пазухи выстелены слизистой оболочкой. Перелом лобной пазухи из-за защищенного кортикального слоя (внешний слой кости) встречается реже, так как отдел более прочный. Слизистая оболочка лобной пазухи имеет свойство к образованию мукоцеле – кистеобразного расширения лобной пазухи. Мукоцеле появляется в результате скопления жидкости, а увеличиваясь, способно разъедать кости.

Для оказания помощи пациенту с переломом лобной пазухи необходима точная диагностика. Требуется длительная терапия, чтобы избежать тяжелых осложнений, которые могут проявиться лишь спустя некоторое время.

После стабилизации состояния больного, требуется тщательно обследовать область головы и шеи. Пострадавшие нередко выделяют из симптомов боль и опухлость этих частей тела. Также признаками есть выделения слизистого секрета, носовые кровотечения, кровоподтеки в области лба. Основная цель терапии – защита содержимого черепной коробки, устранение осложнений, эстетическое возобновление с регенерацией нормальных функций.

Общая симптоматика

Симптоматика такого вида нарушений зависит от сложности травмы, ее локализации, степени повреждения.

Основные жалобы: сильная очаговая боль в районе лба; тошнота; рвота, которая не приносит облегчения; кружится голова; непродолжительная или затяжная потеря сознания; при вдавленном переломе заметно искажение лобной кости; расстройство зрения, последствие которого – двоение в глазах; возбудимость либо пассивность к происходящему; бессвязность сознания; непроизвольное мочевыделение; выделение цереброспинальной жидкости путем носового хода.

Сопутствующие симптомы данных переломов – сотрясение, сильный ушиб, сдавливание. После пережитой травмы человек не всегда осознает, что с ним произошло. А сама травма, как правило, происходит с сопутствующими повреждениями организма. Характерна незначительна потеря сознания. Пациент может не помнить всех событий. По длительности беспамятства делают заключение о тяжести и сложности состояния пострадавшего.

Клинические симптомы при переломе лобной кости: тошнота и рвота, скачек артериального давления и пульса, возможен шум в ушах, а также дезориентация. Не желательно при оказании экстренной медицинской помощи давать человеку обильное питье, так как есть риск отека мозга и скопления жидкости в области головы. Алкоголь строго противопоказан, необходимо дать больному покой и тишину. Он может очень чутко воспринимать раздражающие внешние факторы: яркое освещение, резкие звуки. Этот опасный диагноз должен подтвердить травматолог и невролог, после осмотра рентгенологического снимка. Такое тщательное обследование связано с дальнейшим развитием посттравматического невроза, вплоть до приступов эпилепсии.

Ушиб головного мозга – результат геморрагии (кровоизлияния) и разрушения мозгового вещества. Известно три степени тяжести ушиба:

- легкая – кратковременная потеря сознания, длится до 15-25 минут. Больной жалуется на слабость, сонливость, недомогание, иногда присутствует кратковременная амнезия.

- средняя – потеря сознания колеблется от пары минут до нескольких часов, ярко выраженная амнезия, нарушение работы сердца, наблюдаются менингиальные симптомы, у пациента расстройство чувствительности, развивается парезы и параличи.

- тяжелая – длительное нахождение в коматозном состоянии, резкое повышение температуры тела различные неврологические расстройства, изменение мышечного тонуса. Лечение обязательно проводится в стационаре, под наблюдением специалистов. От его эффективности зависит дальнейшее выздоровление.

Сдавливание прогрессирует на фоне сжатия церебральных тканей и повышения внутричерепного давления. Это влечет за собой отмирание клеток головного мозга. Около 50% случаев заканчивается гибелью организма. Симптоматика: нарушение сна, острая боль в районе головы, появление галлюцинаций, которые сменяются апатией. Диагностируется на основе клиники и результатов томографии. Прогноз не всегда утешительный, наблюдаются расстройства двигательной, психической, речевой функций.

Диагностика

Диагностирование базируется на анамнезе заболевания (вследствие чего была нанесена травма, сколько времени прошло с момента травматизации, наличие основных и второстепенных симптомов), объективном осмотре больного, обследовании черепной коробки с помощью рентгена, консультации узких специалистов (нейрохирурги, невропатологи, травматологи).

Доврачебная экстренная помощь больному

При подозрении на перелом в лобной кости следует срочно вызвать бригаду скорой помощи. Если потерпевший в сознании, его нужно положить на спину, зафиксировав голову. Когда перелом открытый, нужна дезинфицирующая перевязка на ранение. Обязательно холод в область пораженной зоны (холодный компресс, сухой лед). В случае, когда человек находится в бессознательном состоянии, требуется повернуть голову на сторону, для безопасности больного, а именно профилактики асфиксии (закупорки дыхательных путей) во время рвоты; снять зубные протезы, бижутерию.

Лечение

Дальнейшие врачебные процедуры зависят от серьезности травмы и делятся на:

- консервативные;

- хирургические.

В первом случае процедуры будут эффективными при легких и средних степенях тяжести нарушений.

Строжайшее соблюдение постельного режима с ограничением физических нагрузок не менее 6 месяцев.

Главная цель – это убавление ликвора (спинномозговой жидкости), поэтому проводится люмбальная пункция, параллельно используются диуретики, седативные. Пациент должен стать на учет к травматологу, отоларингологу, неврологу.

Хирургическое вмешательство рационально проводить при: обломках костей, гематомах, рецидивах гнойных осложнений, когда невозможно остановить обильные выделения цереброспинальной жидкости консервативным путем.

Последствия

Результаты травм могут быть как прямыми, так и отдаленными. К прямым относятся те, которые проявляются сразу, например, гематомы в мозге. При разрыве мелких и крупных сосудов в головном мозге они могут оказывать давление на ткани и нарушать их работоспособность. По причине нарушения целостности лобной кости и неправильной асептической обработки в рану может попасть инфекция. При оскольчатых ранениях есть шанс повредить оболочки и ткани мозга.

Отдаленным последствием можно считать симптомы и синдромы, появление которых происходит спустя некоторое время, когда все ткани возобновили свои функции. Примеры: параличи, парезы, энцефалопатия, менингит, психические нарушения, кома, эпилепсия.

Реабилитация

Для людей переживших такую травму существуют реабилитационные центры, специально оборудованные, с наличием квалифицированных специалистов. Также применяют препараты для укрепления костей и ускорения регенерации.

Эффективными будут лечебные массажи, физкультура, использование водных процедур. Пациентов заново учат простым элементам самообслуживания, возрождать память, возвращать речевые навыки, разрабатывать моторику конечностей после параличей, а также устранить болевой синдром.

Активно используют эрготерапию с применением специализированных тренажеров. Все это способствуют корректированию навыков в центре реабилитации, а не методом проб и ошибок уже дома. Важную роль играет заинтересованность близких и родственников в скором выздоровлении. Цель такого восстановления – повышение качества жизни, приспособление к новым условиям и упрощение повседневной деятельности.

Источник