Перелом решетчатой последствия

Содержание:

- Что такое перелом основания черепа

- Признаки и симптомы перелома черепа

- Первая помощь при переломе черепа

- Классификация переломов основания черепа

- Лечение перелома черепа

- Последствия перелома черепа

Что такое перелом основания черепа

Перелом основания черепа – это очень тяжелая черепно-мозговая травма (ЧМТ), при которой ломается одна из костей, входящих в основание черепа: затылочная, клиновидная, височная или решетчатая, либо несколько из них. Причиной такого повреждения обычно становится значительное по силе воздействие: это может быть ДТП, падение навзничь с высоты, прямой удар чем-то тяжелым по голове или по лицу в область нижней челюсти.

Перелом костей основания черепа составляет 4% от количества диагностируемых черепно-мозговых травм. Также возможно сочетание переломов основания и свода черепа, которое встречается у 50-60% пациентов с данной травмой.

Выживаемость при переломе черепа

Решающее значение имеет то, насколько быстро и грамотно оказана первая помощь при переломе и проведена госпитализация с последующими медицинскими мероприятиями. ЧМТ часто сопровождаются обильными кровотечениями, которые могут привести к смерти в первые часы после получения травмы или стать причиной продолжительной комы, прогноз при которой крайне неблагоприятен. В этом случае велика вероятность пожизненной инвалидности, когда нарушены основные жизненные функции и серьезно страдает интеллект.

При переломах без смещения, единичных трещинах, не требующих оперативного вмешательства, прогноз относительно благоприятный.

Смертность при переломах костей основания черепа составляет от 24 до 52%, в зависимости от тяжести и сложности травмы и её последующих осложнений.

Признаки и симптомы перелома черепа

Симптомы зависят от тяжести, локализации перелома и степени повреждения структур мозга. Потеря сознания может иметь любые формы, от кратковременного обморока в момент получения травмы до длительной комы. Нарушения сознания тем сильнее, чем тяжелее повреждение, но при внутричерепной гематоме может наблюдаться период просветления, предшествующий потере сознания, который не стоит принимать за отсутствие или легкость травмы.

К общим признакам перелома относятся:

Распирающие головные боли вследствие развивающегося отека мозга;

Рвота, аспирация рвотной массы или произвольное затекание в легкие содержимого желудка;

Симметричные двусторонние кровоизлияния вокруг глаз в виде «очков»;

Разный диаметр и отсутствие реакции зрачков;

Нарушения дыхания и кровообращения в случае сдавливания ствола мозга;

Истечение ликвора (цереброспинальной жидкости), смешанного с кровью, из носа и (или) ушей;

Нарушения сердечной деятельности: аритмия, тахикардия, брадикардия, повышенное или низкое артериальное давление;

Возбуждение либо обездвиженность;

Спутанность сознания;

Непроизвольное мочеиспускание.

Переломы пирамиды височной кости могут быть продольными, поперечными, диагональными. При продольных разломах поражается среднее и внутреннее ухо и канал лицевого нерва. Симптомы: кровотечение из уха и выделение ликвора из-за разрыва барабанной перепонки, кровоизлияния в зоне височной мышцы и за ухом, частичная потеря слуха. Кровотечение усиливается при поворотах головы, поэтому делать это категорически запрещено.

Для поперечного перелома височной кости характерны полная потеря слуха, нарушения в работе вестибулярного аппарата, паралич лицевого нерва, потеря вкусовых ощущений.

Клинические признаки перелома передней ямки: носовое кровотечение, назальная ликворея (выделение цереброспинальной жидкости через нос), кровоизлияния вокруг глазниц и под конъюнктиву. Кровоподтеки проступают на 2-3 день после травмы, что принципиально отличает их от обычных синяков, появляющихся вследствие прямых ударов по лицу. Иногда возникает так называемая подкожная эмфизема: при повреждении ячеек решетчатой кости в подкожную клетчатку проникает воздух, из-за чего на коже образуются пузыри.

Клинические признаки перелома средней черепной ямки: одностороннее ушное кровотечение; резкое снижение слуха или полная глухота; выделение ликвора из-за разрыва барабанной перепонки, нарушений функций лицевого нерва, кровоподтеки в зоне височной мышцы и за ухом; частичная потеря вкусовых ощущений. На долю переломов средней ямки приходится 70% травм основания черепа.

Клинические признаки перелома задней черепной ямки: одновременное поражение слухового, лицевого и отводящего нервов; кровоподтеки за ушами с одной или обеих сторон; при ущемлении или разрыве каудальных нервов парализуется язык, небо, гортань и нарушается функционирование жизненно важных органов.

Для переломов основания черепа также характерны поражения обонятельного или зрительного нерва. При таких переломах происходит разрыв мозговой оболочки, в результате чего через носовую и ротовую полости, среднее ухо или глазницу формируется канал сообщения между мозговым веществом и внешней средой. Особенно опасны в этом плане осколочные переломы: отломки костей могут травмировать артерии и вены. Сообщение с внешней средой делает мозг открытым для проникновения инфекций и микробов и может привести к развитию энцефалита, менингита или абсцесса мозга.

Первая помощь при переломе черепа

При подозрениях на перелом нужно немедленно вызывать «скорую помощь». Если состояние пострадавшего удовлетворительное и он находится в сознании, то его следует уложить на спину (без подушки), обездвижить и зафиксировать голову и верхнюю часть тела, на рану наложить антисептическую повязку. В случае задержки госпитализации можно прикладывать к голове сухой лед. Если нет проблем с дыханием, можно дать пострадавшему димедрол или анальгин.

В бессознательном состоянии пострадавшего нужно уложить на спину в положении полуоборота и немного повернуть голову на бок, чтобы в случае рвоты избежать аспирации, расстегнуть тесную одежду, снять имеющиеся очки, зубные протезу, бижутерию. Для фиксации тела под одну сторону туловища подложить валик из одежды или одеяла.

При острых дыхательных расстройствах делается искусственное дыхание через маску. Вводятся сердечно-сосудистые препараты (сульфокамфокаин, кордиамин), раствор глюкозы, лазикс. При обильных кровотечениях и резком падении давления лазикс заменяется на внутривенное введение полиглюкина или желатиноля. При двигательном возбуждении внутримышечно вводится раствор супрастина.

Применять обезболивающие препараты следует с осторожностью, так как это может осложнить кровотечение. Использование наркотических обезболивающих противопоказано, они усугубляют дыхательные расстройства.

Классификация переломов основания черепа

Переломы различаются:

По одноименным поврежденным костям;

По черепным ямкам внутренней поверхности черепа: передней, средней и задней;

По отношению к внешней среде;

По наличию или отсутствию смещения костей.

Затылочная и клиновидная кости входят в состав мозгового отдела черепа. Височные кости формируют свод черепа и вмещают органы слуха: в пирамиде височной кости находится барабанная полость и внутреннее ухо. Передняя ямка образована лобной костью, пластинкой решетчатой кости, отделена от средней краями клиновидной кости. Средняя ямка образована клиновидной и височной костями. Задняя ямка образована затылочной костью, задней частью клиновидной кости.

Переломы без смещения относятся к открытым ЧМТ и имеют благоприятный прогноз. Если перелом сопровождается потерей крови или вытеканием цереброспинальной жидкости, он считается открытой ЧМТ проникающего типа.

Лечение перелома черепа

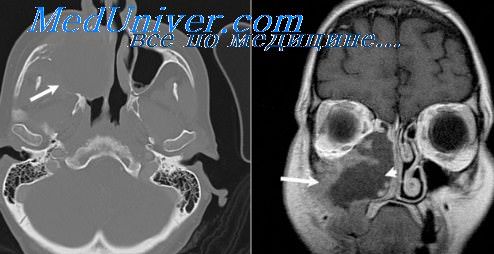

Для точной и подробной диагностики травмы применяется метод магнитно-резонансной томографии (МРТ) или компьютерной томографии (КТ). В зависимости от тяжести и сложности повреждения лечение может быть консервативным или оперативным.

Консервативное лечение

Консервативные методы показаны при травмах легкой и средней степени тяжести, когда можно устранить ликворею безоперационным путем.

Необходимо соблюдать строгий постельный режим, голова должна находиться в возвышенном положении – это способствует уменьшению выделения ликвора. Лечение включает дегидратационную терапию (направленную на уменьшение содержание жидкости в органах), с этой целью раз в 2-3 дня осуществляются люмбальные пункции (взятие спинномозговой жидкости из спинного мозга на уровне поясницы), параллельно проводятся субарахноидальные инсуфляции (введение в субарахноидальное пространство спинного мозга) такого же количества кислорода. Также используются препараты, понижающие выработку ликвора – диуретики диакарб, лазикс.

Физические нагрузки ограничиваются на полгода. Пострадавший должен состоять на учете у травматолога и невролога, наблюдаться у отоларинголога и окулиста.

Особое внимание должно уделяться предупреждению внутричерепных осложнений гнойного характера. С этой целью проводятся санации носоглотки, ротовой полости и среднего уха с применением антибиотиков. При наличии гнойных осложнений внутримышечные или внутривенные инъекции дополняется введением антибиотиков в эпидуральное пространство (эндолюмбальным). Для этого используются канамицин, левомицетин, мономицин, полимиксин. Также эндолюмбальное введение канамицина проводится через 2 дня после прекращения ликвореи. Лучше всего подбор препарата осуществляется при помощи посева на флору спинномозговой жидкости или мазка, взятого со слизистой носа.

Хирургическое лечение

Оперативное вмешательство необходимо в следующих случаях:

Выявление многооскольчатого перелома;

Повреждение или сдавливание структур головного мозга;

Истечение цереброспинальной жидкости через нос, которое не получается остановить консервативными методами;

Рецидивы гнойных осложнений.

Оперативное лечение применяется при наличии кровотечения, гематомы или обломков костей, которые могут представлять прямую угрозу жизни. В этом случае проводится трепанация (вскрытие) черепа, а после операции дефект костной ткани закрывается удаленной костью или специальной пластиной (в большинстве случаев). Затем следует длительная реабилитация.

По теме: 12 народных способов для домашнего лечения

Последствия перелома черепа

Последствия переломов могут быть прямыми, непосредственно возникающими в момент травмы, и отдаленными. К прямым последствиям относятся:

Внутримозговые гематомы – так как перелом основания черепа является результатом сильного удара по голове, он сопровождается сотрясением головного мозга и разрывом мелких, а в некоторых случаях и более крупных кровеносных сосудов. Маленькие гематомы могут рассасываться сами, большие гематомы требуют оперативного вмешательства, поскольку, находясь в полости черепа, оказывают давление на окружающие ткани и нарушают работу мозга;

Инфекционные процессы – при нарушении целостности костей черепа появляется высокая вероятность попадания в рану патогенных бактерий, что приводит к развитию таких заболеваний воспалительного характера, как менингит, энцефалит и др.;

Повреждение мозгового вещества – при оскольчатом переломе костные отломки могут повредить ткани и оболочки головного мозга, следствием чего может стать потеря слуха или зрения, а также нарушения дыхания.

Отдаленные последствия наступают через некоторый промежуток времени после выздоровления пострадавшего, чаще всего на сроке от нескольких месяцев до пяти лет. Их причиной является неполная регенерация поврежденной нервной ткани, а также образование рубцов на месте перелома, что приводит к сдавливанию нервов и мелких сосудов, питающих мозг.

Отдаленными последствиями могут быть:

Параличи и парезы;

Энцефалопатия и нарушения психических функций, от частичной дезориентации в пространстве до потери навыков самообслуживания;

Эпилептические приступы;

Выраженная мозговая гипертония, которая склонна к злокачественному течению, может спровоцировать инсульт и трудно поддается лечению.

Автор статьи: Каплан Александр Сергеевич | Ортопед

Образование:

диплом по специальности «Лечебное дело» получен в 2009 году в медицинской академии им. И. М. Сеченова. В 2012 году пройдена аспирантура по специальности «Травматология и ортопедия» в Городской клинической больнице им. Боткина на кафедре травматологии, ортопедии и хирургии катастроф.

Наши авторы

Источник

Все эти вопросы вам следует задать своему очному врачу, а не спрашивать советов у незнакомых врачей в интернете, которые не видели ни ребенка ни снимков. Я понимаю что в нашей стране кризис доверия врачам, но эта ситуация явно выходит за рамки интернет-консультаций. Все что я могу – это разъяснить вам приблизительно что сейчас происходит, но никак не выдать индульгенцию на побег из стационара и отмену всей терапии

Цитата:

Сообщение от stassik

… врач ушел и когда пришел снова, сказал что ещё раз изучил КТ и у ребенка перелом решетчатой кости, нас положили в больницу, сказали будут колоть антибиотики в течение 10 дней чтобы не началось воспаление мозга.

есть вероятность что доктор перестраховывается, но его можно понять

Вторичный менингит из-за пропущенного перелома получить не хочет никто

Цитата:

Скажите пожалуйста , может так быть, что сначала не увидели перлом, а потом увидели?

если вы идете по тротуару и вас окликнут из окна многоэтажного дома – вы сразу найдете кричавшего? Вряд ли, и это при том что вы точно знаете что он там есть. Если окликнут второй раз – вы уже знаете куда смотреть примерно – и более вероятно найдете. Да, к сожалению с первого изучения снимка можно пропустить что-то важное. Можно увидеть это при более пристальном изучении самому или позвать более опытного коллегу и спросить совета. Думаю, так и поступил ваш доктор

Цитата:

Какое лечение проводят при перелома решетчатой кости? И какие последствия перелома могут быть в дальнейшем?

решетчатая пластинка является дном передней черепной ямки, то есть на ней лежит мозг. при ее переломе (сквозной трещине) возможно истечение ликвора (жидкости, омывающей мозг и его оболочки) через нос, это похоже на сопли, но ликворея гораздо опаснее соплей. Если такое произойдет – восходящим путем из решетчатой пазухи бактерии могут попасть на мозговые оболочки и вызвать бактериальный менингит. Для его профилактики может назначаться антибиотик в надежде что трещина зарастет сама (так бывает чаще всего) , а пока она открыта мы “прикроем” эту уязвимость антибиотиком

другого лечения обычно не проводится (разве что серьезная хирургическая операция при большом объеме переломов и разможжении костей, или при продолжающейся и самостоятельно не прекращающейся ликворее)

Цитата:

Сообщение от stassik

Крови под носом было совсем немного, возможно, что это даже была кровь изо рта, т.к ребенок припустил языке во время падения. Сейчас дочке колют антибиотик и магнезию внутривенно.

магнезия – мочегонное, призванное снизить риск отека мозга (это скорее всего лишний препарат, но утверждать это категорично без осмотра не возьмусь)

антибиотик я уже сказал зачем.

Цитата:

Сообщение от stassik

КТ врач сказал хорошее. Но разве хорошее КТ не исключает перлом?

хорошее – это прежде всего про то что не налилось субдуральных гематом (еще один серьезный риск травм костей черепа)

…в целом, я могу понять тактику врача, и назвать ее оправданной. Могу понять и ваше беспокойство и нежелание лежать в стационаре. Было бы здорово, если бы в ближайшие дни врач убедился в отсутствии нарастания признаков отека мозга и выписал бы ребенка домой – мне кажется принимать антибиотик внутрь так же эффективно как и колоть его в вену, а дома стресса и инфекций куда меньше. Боюсь, ваша госпитализация – это скорее мера против претензий прокурора чем мера ради защиты вашего ребенка. Обсудите все это со своим лечащим врачом (доброжелательно, без претензий! он на вашей стороне, его главная цель – сохранить здоровье ребенка от осложнений травмы – как и ваша, надеюсь)

Комментарии к сообщению:

__________________

Только помните: форум – не замена очному врачу, а лечение по интернету – чревато смертью от опечатки.

С уважением, Сергей Александрович.

Мой блог: https://vk.com/dr.butriy

Источник

Признаки травмы решетчатого лабиринта. Огнестрельные ранения полости носаПереломы стенок решетчатого лабиринта трудно обнаружить непосредственно. О них можно судить по симптомам прохождения линии перелома через обе орбиты, а также по интенсивному затемнению решетчатых клеток, происходящему, как и в гайморовой пазухе, вследствие кровоизлияния в них. Только при грубых переломах, когда происходит отрыв лицевых костей от основания черепа, на снимке в лобно-носовой проекции удается обнаружить симптом нарушения непрерывности теневых линий внутренних стенок обеих орбит. Этот диагноз всегда подтверждается специальным (прицельным) боковым снимком, на котором можно видеть линию перелома, проходящую через основание носовых костей и решетчатый лабиринт. Повреждения стенок основных пазух могут происходить при тяжелых переломах основания черепа, большинство которых приводит к летальному исходу. При многоосевом рентгенологическом исследовании основных пазух можно обнаружить нарушение непрерывности контуров и резкое понижение пневматизации пазух вследствие кровоизлияния. В задачу рентгенолога при огнестрельных повреждениях полости носа и его придаточных пазух входит не только диагностика переломов образующих их костей, что осуществляется многоосевым исследованием, но и точное определение локализации инородных тел. имеющее большое значение при операции удаления последних. Хирург должен быть точно ориентирован в отношении топографо-анатомического расположения инородного тела и иметь представление о глубине его залегания внутри самой полости или вне ее. Если на обзорной рентгенограмме тень металлического инородного тела проецируется на полость носа или на одну из его придаточных пазух, это еще не означает, что оно находится внутри полости. Рентгенограмма придаточных пазух носа в подбородочно-носовой проекции, как указывалось выше, столь резко искажает топографо-анатомическое положение тени инородного тела, что ею можно руководствоваться только для грубой ориентировки. За этим снимком должны следовать два, а во многих случаях и три снимка: в прямой лобно-носовой, специальной для лицевого черепа боковой и аксиальной проекциях при перпендикулярных к пленке направлениях центрального луча. Эти три типичные проекции в большинстве случаев дают правильное представление о глубине залегания инородного тела и о его топографическом соотношении к важным анатомическим деталям черепа.

Как показал опыт Великой Отечественной войны, металлические инородные тела чаще всего попадали в гайморову пазуху и решетчатый лабиринт, а иногда через последний проникали в основную пазуху. Мы наблюдали больного, получившего ранение небольшим осколком мины в область нижнего края правой орбиты. Рентгенологически удалось доказать, что осколок прошел наискось через весь решетчатый лабиринт на противоположную сторону и застрял в левой основной пазухе. Правый глаз при этом поврежден не был. Осколок находился в основной пазухе 7 лет, после чего самопроизвольно выделился при чихании. Большой интерес для хирурга-отоларинголога представляет рентгенодиагностика при инородных телах, проникших через пазухи или мягкие ткани черепа в суббазальную область его. Не только крупные осколки или пули, но и сравнительно мелкие осколки снарядов и мин, обладающие большой живой силой, могут проникать под основание черепа, пробивая на своем пути тонкие костные стенки полости носа и пазух или мягкие ткани головы. Проникшие в крылонебную ямку крупные осколки н пули, требовавшие удаления, находились в непосредственной близости от задней стенки гайморовой пазухи, о чем можно было точно судить по снимкам, снятым в боковой и аксиальной проекциях. Оперативное удаление таких инородных тел легко и успешно производилось через гайморову пазуху путем вскрытия передней и задней ее стенок. Крупные осколки могут длительно оставаться в полости носа, если они частично находятся в гайморовой пазухе. Мы наблюдали двух больных, у которых крупный осколок мины в течение многих лет оставался застрявшим во внутренней стенке гайморовой пазухи, выступая в полость носа примерно на одну треть. Эти соотношения удалось установить с помощью многоосевого рентгенологического исследования. В обоих случаях инородное тело в момент вскрытия гайморовой пазухи незаметно для больного проскочило в носоглотку и было обнаружено на следующий день при просвечивании в толстой кишке. При таком топографическом положении инородных тел следует перед операцией производить больному заднюю тампонаду носоглотки во избежание попадания инородного тела в дыхательные пути. В заключение следует подчеркнуть, то зпачение, которое может иметь метод томографии как в рентгенодиагностике травматических повреждений костей, образующих полость носа и его придаточные пазухи, так и в уточнении глубины залегания металлических инородных тел при огнестрельных ранениях. – Также рекомендуем “Рентгенодиагностика болезней уха. Рентгенография височной кости” Оглавление темы “Рентгенография полости носа и височной кости”: |

Источник