Перелом проксимального метаэпифиза большеберцовой кости

Лечение переломов проксимального конца большеберцовой кости может быть консервативным и хирургическим. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки.

Решение об оперативном лечении должно приниматься совместно пациентом, членами его семьи и лечащим врачом. Предпочтительный метод лечения выбирается исходя из типа перелома и индивидуальных запросов пациента.

Составляя план лечения, доктор учитывает несколько вопросов, в т.ч. ваши ожидания, образ жизни и состояние вашего здоровья.

У физически активных пациентов хирургическое восстановление сустава обычно является оптимальным методом лечения, позволяющим максимально полно восстановить стабильность и подвижность сустава и минимизировать риск развития посттравматического остеоартрита.

У других пациентов, однако, преимущества хирургического лечения могут быть не так очевидны. Некоторые сопутствующие заболевания или исходные проблемы с нижней конечностью могут свести на нет возможные преимущества операции. В таких случаях операция лишь увеличивает возможные риски для пациента (риски анестезии или инфекции, например).

Экстренная помощь

Открытые переломы. При повреждении кожных покровов в области перелома возможна контаминация перелома бактериальной флорой и развитие инфекции. В таких случаях показано максимально раннее хирургическое лечение, направленное в т.ч. на очищение загрязненных мягких тканей и снижение риска инфекции.

Наружная фиксация. При значительном повреждении мягких тканей (кожи и мышц) в области перелома или если состояние вашего здоровья внушает опасения относительного того, как вы перенесете обширную операцию, доктор может временно наложить вам наружный фиксатор. При этой операции в кости выше и ниже уровня перелома вводятся металлические спицы или стержни, которые фиксируются к аппарату наружной фиксации. Последний представляет собой рамку, удерживающую кости в правильном положении до тех пор, пока вы не будете готовы к операции.

В ранние сроки после травмы и без того поврежденные кожа и мягкие ткани в области перелома могут подвергнуться еще более значительному повреждению в результате операции. В таких случаях с целью временной стабилизации перелома и создания условий для заживления мягких тканей может быть наложен наружный фиксатор.

Компартмент-синдром. В небольшом числе случаев отек мягких тканей голени может быть выраженным настолько, что начинает угрожать кровоснабжению мышц и нервов голени и стопы. Это состояние называется компартмент-синдромом, и оно требуют немедленного хирургического лечения. Во время операции, называемой фасциотомией, выполняются вертикальные разрезы стенок мышечных футляров голени. Эти разрезы оставляются открытыми и закрываются только через несколько дней или недель после операции, когда отек купируется. В некоторых случаях для закрытия таких разрезов необходима кожная пластика.

Консервативное лечение

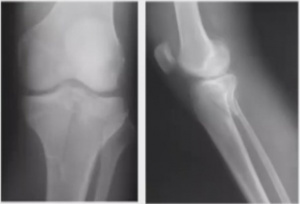

Консервативное лечение включает иммобилизацию гипсом или брейсом, а также ограничение движений и нагрузки на ногу. В процессе такого лечения доктор периодически будет назначать вам контрольную рентгенографию для оценки сращения костей. Движения в коленном суставе и нагрузка на ногу будут зависеть от типа перелома и особенностей выбранного метода лечения.

Хирургическое лечение

Существует несколько методов, позволяющих хирургу добиться восстановления правильного положения костных фрагментов и удержания их в этом положении до наступления сращения.

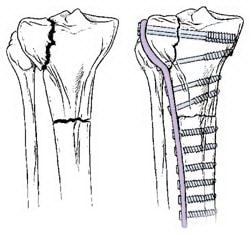

Внутренняя фиксация. Во время этой операции костные фрагменты сначала возвращаются в свое нормальное положение. В этом положении они удерживаются специальными фиксаторами – интрамедуллярными стержнями или пластинами и винтами.

(Слева) Перелом проксимального конца большеберцовой кости. (Справа) Такой же тип перелома, фиксированный интрамедуллярным стержнем.

При переломах проксимальной четверти большеберцовой кости, если линия перелома не проникает в сустав, возможная фиксация как стержнем, так и пластиной. Стержень вводится в костномозговой канал в центре кости, а пластина фиксируется винтами к наружной поверхности кости.

Переломы, проникающие в сустав, обычно требуют стабилизации пластиной. Пластина фиксируется к наружной поверхности кости.

Пластины и винты обычно используются при переломах, проникающих в сустав. Если перелом сопровождается вдавлением суставной поверхности, для восстановления нормальной анатомии и функции сустава необходимо восстановить эту суставную поверхность. После этого обычно образуется дефект кости в области перелома. Такие дефекты заполняются костным материалом, взятым у самого пациента или из костного банка. Также возможно использование синтетических или естественных продуктов, стимулирующих регенерацию кости.

При вдавленных переломах для восстановления сустава необходимо вернуть вдавленный фрагмент не место. Это уменьшает риск развития остеоартрита и нестабильности. После этого в области перелома обычно образуется дефект (слева), который заполняется костью, синтетическими или естественными материалами (справа).

Наружные фиксаторы. В некоторых случаях мягкие ткани в области перелома могут быть повреждены настолько, что использование внутренних методов фиксации не представляется возможным. В таких случаях описанный выше наружный фиксатор может использоваться в качестве окончательного метода лечения и снимается только после сращения перелома.

Источник

31.05.2020

31.05.2020

, : , ,

() 2 5 % , 6 12 % [4].

, ( , , ) [8, 26, 42].

J. F. Keating (1999) [31], 60 58 % . , : ; , , [28].

, : , , . , 5,8 % 28 %, 5,9-9,1 % [1, 4, 19, 34, 43, 60].

, , , , , .

. , genu valgum, – 8,4 – 3,5 5. , .

. [5, 7, 8, 15], . , , – [33, 57].

, , , . , . . (2013) [5, 6], Y.L. Hu (2009) [29], A.O. Mustonen (2008) [39], , , , .

(), , [3, 38, 59]. – [34].

– () . B. K. Markhard (2009) [35], – , 54 % . , 47 , 19 .

A.O. Mustonen (2008) [39], 60 % , 20 % .

L. W. Mui (2007) [37], – .

– – , .

/ASIF, .. Mueller 1996 [8]. , ( ), ( ) ( ).

. , , , , .

, J. Schatzker 1979 [51].

6 :

I ;

II , ;

III ;

IV ;

V ;

VI , .

, I IV , III . , 31-42 % .

IV [30].

80-90- 1-2 8-10 [10, 35]. Bacsus J. D. (2011) [11], , , , .

c , , ; [36]. , , .

, 2 % , 12 9 %.

3 , 12 . 6 , 12- 20 [59].

. , – . . .

. , [11, 33].

C. L Kent (2011) [11] , 1 . . . [36, 52].

, , .

() (). , [3, 12, 19]. .. , .. , .. (2009) [10] 36 , ; 89 % . , , [3, 10]. . P.J. Papagelopoulos, A.A. Partsinevelos (2006) [41], J.T. Watson, S.D. Ripple (2001) [56] , , .

– – 90 , , , , .

, , , [4, 18, 22]. – , [8] 50- . , L- – . . 1999 D.S. Horwitz [28] L- .

D.P. Barei S.E. Nork (2006) [14] . J.R. Ratcliff 2007 [46] , .

, , , . .

. LCP (Locking Compression Plate) [27, 40, 49].

LCP . LCP -. , (LHS), , . [38, 42].

LCP- .

, , .

, [49].

, . Gosling et al. 2004 [24, 25], LCP , – . P. Niemeyer et al. (2006) [40] 25 , LCP – .

LISS (Less Invasive Stabilization System) [20, 24, 26]. LISS , . LISS , [48]. LISS, , . , . , LISS (LHS), , , [38].

LISS (LISS-PT Less Invasive Stabilization System Proximal Tibia).

. LISS [26, 49].

[4, 9, 15, 43, 50, 60] . .

, AO/ASIF, [9]. , , .

. M.A. Karunakar (2007) [30] , . .

6,5 . Patil S. et al. (2006) [43], 6,5 3,5 . , , 3,5 , 6,5 .

(IV, V VI Schatzker) .

(IV Schatzker) . . . . , J.R. Ratcliff (2007) [46], , . LCP . T.J. OMara (2008) [15], LISS .

, LISS . LISS , [22].

, . , [2, 8, 49, 50, 61]. N. Lasanianos (2008) [32], . , . , . , , , , .

. , , , . . , , . [13, 16]. M.R. Bansal et al. (2009) [13], , . , . – , [12, 13].

, , .

P. Lobenhoffer (2002) [33], , , . B. Yu (2009) [61], D.N. Yetkinler (2001) [58] , – , . , – ; – .

, . .

, – , . . – . .

, , , .

, – .

1. . . . ., . . ( ) // . 2002. No 2. C.150-155.

Akhtiamov I.F. Krivoshapko G.M., Krivoshapko S.V. Posleoperatsionnaia reabilitatsiia bol’nykh s vnutrisustavnymi povrezhdeniiami kolennogo sustava i ikh posledstviiami (obzor literatury) [Postoperative rehabilitation of patients with intraarticular knee lesions and their consequences (review of literature)]. Genij Ortop. 2002;(2):150-155.

2. . ., . . – // . 2010. No 2. C. 96-102.

Bakardzhieva A.N., D’iachkov K.A. MRT i UZI-paralleli v otsenke vnutrisustavnykh struktur u bol’nykh s zakrytymi povrezhdeniiami kolennogo sustava [MRT- and US-parallels in the assessment of intra-articular structures in patients with closed injuries of the knee]. Genij Ortop. 2010;(2):96-102.

3. . ., . ., . . – – // . 2010. No 2. C.79-80.

Boimuradov G.A., Dursunov A.M., Shodiev B.U. Spitse-sterzhnevoe ustroistvo dlia osteosinteza pri vnutri- i okolosustavnykh perelomakh kolennogosustava [A wire-and-rod device for osteosynthesis of intra- and periarticular fractures of the knee]. Genij Ortop. 2010;(2):79-80.

4. / . . , . . , . . , . . // . 2012. No. 6. . 121-127.

Gilev M.V., Volokitina E.A., Antoniadi Iu.V., Chernitsyn D.N. Novye podkhody k lecheniiu vnutrisustavnykh perelomov proksimal’nogo otdela

bol’shebertsovoi kosti [New approaches to treatment of intraarticular fractures of proximal tibia]. Ural’skii Meditsinskii Zhurnal. 2012;(6):121-127.

5. / . . , . . , . . , . . , . . // . 2013. No 2. .31-36.

D’iachkova G.V., D’iachkov K.A., Korabel’nikov M.A., Bakardzhieva A.N., Karaseva T.Iu. Rol’ MRT i UZI v otsenke struktur kolennogo sustava privnutrisustavnykh perelomakh [Role of MRT and USE in assessment of the knee structures for intra-articular fractures]. Genij Ortop. 2013;(2):31-36.

6. / . . , . . , . . , . . , . . , . . // . 2008. No5. . 111-116.

D’iachkova G.V., Sukhodolova L.V., Stepanov R.V., D’iachkov K.A., Bakardzhieva A.N., Karasev E.A. MRT v izuchenii protsessa perestroiki kostei kolennogo sustava posle perelomov [MRI in studying the process of the knee bone reorganization after fractures]. Meditsinskaia Vizualizatsiia. 2008;(5):111-116.

7. . ., . . // . – 2009. – No 1. – C.28-32.

Reznik L.B., Zdebskii I.P. Khirurgicheskoe lechenie vnutrisustavnykh perelomov proksimal’nogo otdela bol’shebertsovoi kosti [Surgical treatment of intraarticular proximal tibial fractures]. Genij Ortop. 2009;(1):28-32.

8. / . . , . , . , X. . . . : , 1996. – 750 .Miuller M.E., Al’gover M., Shnaider R., Villinger X.M. Rukovodstvo po vnutrennemu osteosintezu [A manual on internal osteosynthesis]. M.: Meditsina, 1996. 750 s.

9. . ., . . – // – . 2011. No3. . 42-47.

Ternovoi S.K., Mangursuzian M.R. Magnitno-rezonansnaia tomografiia v vyiavlenii nediagnostirovannykh perelomov kostei kolennogo sustava[Magnetic-resonance tomography to reveal undiagnosed fractures of the knee bones]. Radiologiia-praktika. 2011;(3):42-47.

10. / . . , . . , . . , . . , . . // . 2009. No. 3. C. 82-88.Shevtsov V.I., Karaseva T.Iu., Karasev E.A., Dolganova T.I., Karasev A.G. Operativnoe lechenie bol’nykh s zakrytymi perelomami plato bol’shebertsovoi kosti s ispol’zovaniem artroskopicheskoi tekhniki [Surgical treatment of patients with closed fractures of tibial plateau using arthroscopic technique]. Genij Ortop. 2009;(3):82-88.

11.Backus J.D., Furman B.D., Swimmer T., Kent C.L., McNulty A.L., Defrate L.E., Guilak F., Olson S.A. Cartilage viability and catabolism in the intact porcine knee following transarticular impact loading with and without articular fracture. J. Orthop. Res. 2011;29(4):501-10.

12.Bajammal S.S., Zlowodski M., Lelwica A., Tornetta P. 3rd, Einhorn T.A., Buckley R., Leighton R., Russell T.A., Laesson S., Bhandari M. The use of calcium phosphate bone cement in fracture treatment. A -analysis of randomized trials. J. Bone Joint Surg. Am. 2008;90(6):1186-96.

13.Bansal M.R., Bhagat S.B., Shukla D.D. Bovine cancellous xenograft in the treatment of tibial plateau fractures in elderly patients. Int. Orthop. 2009;33(3):779-84.

14.Barei D.P., Nork S.E., Mills W.J., Coles C.P., Henley M.B., Benirschke S.K. al outcomes of severe bicondylar tibial plateau fractures treated with dual incisions and l and lateral plates. J. Bone Joint Surg. Am. 2006;88(8):1713-1721.

15.Barei D.P., OMara T.J., Taitsman L.A., Dunbar R.P., Nork S.E. Frequency and fracture morphology of the posterol fragment in bicondylar tibial plateau fracture patterns. J. Orthop. Trauma. 2008;22(3):176182.

16.Benoit B., Fouad Z., Laflamme G.H., Rouleau D., Laflamme G.Y. Augmentation of tibial plateau fractures with Trabecular l: a biomechanical study. J. Orthop. Surg. Res. 2009;4:37-42.

17.Bono C.M., Levine R.G., Rao J.P., Behrens F.F. Nonarticular proximal tibia fractures: treatment options and decision making. J. Am. Acad. Orthop. Surg. 2001:9(3):176-86.

18.Brunner A., Horisberger M., Ulmar B., Hoffmann A., Babst R. Classification systems for tibial plateau fractures; does computed tomography scanning improve their reliability? Injury. 2010;41(2):173178.

19.Canadian Orthopaedic Trauma Society. Open reduction and internal fixation compared with circular fixator application for bicondylar tibial plateau fractures. Results of a multicenter, prospective, randomized clinical trial. J. Bone Joint Surg. Am. 2006;88(12):2613-23.

20.Cole P.A., Zlowodzki M., Kregor P.J. Treatment of proximal tibia fractures using the less invasive stabilization system: surgical experience and early clinical results in 77 fractures. J. Orhop. Trauma. 2004;18(8):528-35.

21.Egol K.A, Tejwani N.C., Capla E.L., Wolinsky P.L., Koval K.J. Staged management of high-energy proximal tibia fractures (OTA types 41): the results of a prospective, standardized protocol. J. Orthop. Trauma. 2005;19(7):448-455.

22.Farouk O., Krettek C., Miclau T., Schandelmaier P., Guy P., Tscherne H. Minimally invasive plate osteosynthesis and vascularity: preliminary results of a cadaver injection study. Injury. 1997;28(Suppl. 1):A7-12.

23.Foltin E. Bone loss and forms of tibial condylar fracture. Arch. Orthop. Trauma Surg. 1987;106(6):341-348.

24.Gösling T., Schandelmaier P., Marti A., Hufner T., Partenheimer A., Krettek C. Less invasive stabilization of complex tibial plateau fractures: a biochemical evaluation of a unilateral locked screw plate and double plating. J. Orthop. Trauma. 2004;18(8):546-51.

25.Gösling T., Schandelmaier P., Muller M., Hankemeier S., Wagner M., Krettek C. lateral locked screw plating of bicondylar tibial plateau fractures. Clin. Orthop. Relat. Res. 2005;(439):207-214.

26.Jiang R., Luo C.F., Wang M.C., Yang T.Y., Zeng B.F. A comparative study of Less Invasive Stabilization System (LISS) fixation and two-incision double plating for the treatment of bicondylar tibial plateau fractures. Knee. 2008;15(2):139- 43.

27.Jones C.B. Locked plates for proximal tibial fractures. Instr. Course Lect. 2006;55:381-388.

28.Horwitz D.S., Bachus K.N., Craig M.A., Peters C.L. A biomechanical analysis of internal fixation of complex tibial plateau fractures. J. Orthop. Trauma. 1999;13(8):545-49.

29.Hu Y.L., Ye F.G., Ji A.Y., Qiao G.X., Liu H.F. Three-dimensional computed tomography imaging increases the reliability of classification systems for tibial plateau fractures. Injury. 2009;40(12):1282-5.

30.Karunakar M.A., Egol K.A., Peindl R., Harrow M.E., Bosse M.J., Kellam J.F. Split depression tibial plateau fractures: a biomechanical study. J. Orthop. Trauma. 2002;16(3):172-7.

:

Ի, . ,

;

:

234567 (): 31.05.2020 21:24:00

234567 (ID): 989

234567 : , , , , , , , , LCP, LISS, , , , –

12354567899

Источник

Оперативное лечение переломов проксимального метаэпифиза голени представляет собой трудную задачу. Характерной особенностью переломов данной локализации является то, что вместе с раскалыванием кости имеет место сминание, раздавливание губчатой субхондральной ткани и нарушение хрящевого покрытия, что затрудняет как закрытую, так и открытую репозицию, восстановление двигательной и опорной функции проксимального метаэпифиза голени.

На лечении в клинике травматологии КБ № 1 УДП РФ за последние 5 лет находились 75 пациентов в возрасте от 16 до 86 лет, мужчин было 32, женщин 43. По механизму травмы переломы случались при резкой опоре на ногу у 52 пациентов, у 23-х в результате удара о твердый предмет. Нами разработан дифференцированный подход в хирургическом лечении переломов проксимального метаэпифиза большеберцовой кости.

Пациенты поступали в клинику через 1 – 4 суток после получения травмы и были оперированы в ближайшие сутки после поступления. Диагностировали тип перелома по данным рентгенграфии сустава, для уточнения обьема операции – возможного количественного подсчета площади и глубины компрессии методом выбора была компьютерная томография.

У 19 больных с изолированными повреждениями мыщелков по типу раскалывания – с неполным внутрисуставным переломами (тип 41В1 по УКП АО) произвели операцию: наименее травматичной была закрытая репозиция перелома под контролем ЭОПа, что повзолило добиться стабильности отломков всего 2-я винтами.

У 30-ти больных при многооскольчатом характере перелома – полный внутрисуставной перелом (тип 41С1 и 41С2 по УКП АО), когда закрытая ручная репозиция была эффективна, произведен закрытый остеосинтез аппаратом Илизарова – в 5-ти случаях. Для этого проводили спицы через голень на разных уровнях, укрепляли их в кольцах аппарата Илизарова, причем через мыщелки проводили спицы с напайками навстречу друг другу, не менее 2- с каждой стороны. Нагрузку на конечность разрешали через 4 недели, фиксацию аппаратом осуществляли 2, 5 – 3 месяца. У 25-ти пациентов провели остеосинтез укороченными блокированными пластинами, винтами из небольших доступов доступов, без артротомии и значительного скелетирования тканей, под рентген-эоп-контролем.

Наибольшую трудность представляют для лечения полные внутрисуставные оскольчатые переломы с элементами раскалывания и вдавливания (тип 41В3 и 41С3 по УКП АО) – 26 пациентов. В этих случаях мы открывали широко сустав и проксимальный метафиз голени, добивались репозиции и максимального восстановления суставной поверхности. Фиксацию осуществляли Т-образной или L-образной мыщелковой пластиной. У 7 пациентов операцию на этом закончили. В 6-ти наблюдениях операцию дополняли пластикой субхондральной зоны аутотрансплантантом из крыла подвздошной кости или бугристости большеберцовой кости и аллотрансплантатом «остеоматрикс».

У 13 пациентов пластику субхондральной зоны осуществили аутотрансплантатом из большеберцовой кости. Для этого брали аутотрансплантат прямоугольной формы 5*1, 5*1 см из боковой поверхности большеберцовой кости на границе с/з и в/з и перемещали его кверху в субхондральное пространство. Дефекты между костными фрагментами плотно заполняли гранулами «остеооматрикс» – 4 раза, «остеоматрикс» прямоугольным трансплантатом – 3 раза, гранулами коллапана – 3 раза. Ложе в большеберцовой кости, оставшееся после перемещения прямоугольного фрагмента также плотно выполняли гранулами «остеоматрикс» и гранулами коллапана.

Для создания опоры восстановленной суставной поверхности один спонгиозный винт проводили субхондрально поперек зоны повреждения через пластину, перекрывающую зоны перелома и места аутопластики с фиксацией к неповрежденной кости 3- 4 кортикальными винтами с угловой стабильностью.

В послеоперационном периоде проводили антибактериальную, сосудистую терапию, ЛФК, ходьба без нагрузки в течение 4 недели. Рекомендовали щадящую нагрузку в ортезе еще 1, 5 месяца, полную нагрузку через 3 месяца после операции.

Таким образом, примененный нами дифференциальный подход в лечении переломов проксимального метаэпифиза голени, позволил получить хорошие и удовлетворительные результаты в 95, 2 % за счет:

выполнения оперативного лечения с предоперационным планированием КТ в ранние сроки

дифференцированного подхода к тактике оперативного лечения в зависимости от типа перелома и вида его импрессии:

При изолированных переломах мыщелков по типу раскалывания (неполные внутрисуставные переломи тип 41В1 по УКП АО) и неполные внутрисуставные переломы по типу вдавливания (тип 41В2 по УКП АО), возможно проведение репозиции под контролем ЭОПа с последующей фиксацией 2-мя винтами.

При многооскольчатом характере перелома (полный внутрисуставной перелом тип 41С1 и 41С2 по УКП АО) эффективна закрытая ручная репозиция и закрытый остеосинтез аппаратом Илизарова или укороченными блокированными пластинами из мини доступа;

При полных внутрисуставных оскольчатых переломах с элементами раскалывания и вдавливания (тип 41В3 и 41С3 по УКП АО) целесообразно проведение открытой репозиции с выполнением пластики субхондральной зоны различными способами:

искуственной костью (остеоматриксом и коллапаном) или перемещенным аутотрансплантотом (фрагментом большеберцовой кости и подвздошной кости). При данном типе перелома проведение фиксации осуществляется L- или Т-образной мыщелковой пластиной с угловой стабильностью.

Статья добавлена 18 февраля 2016 г.

Источник