Перелом плюсневой кости жалобы

Содержание статьи

Перелом плюсневой кости стопы диагностируется у каждого четвертого пациента при обращении к травматологу с повреждением дистального отдела нижней конечности. К нарушению целостности одной или нескольких плюсневых костей приводит прямой удар, сдавливание или переезд стопы колесом. Травма сопровождается деформацией ступни, что негативно влияет не только на функцию движения, но и приводит к развитию болезней позвоночника и суставов.

Описание травмы

Плюсной называется средний отдел стопы. Это пять трубчатых костей, соединяющих предплюсну и фаланги пальцев. Плюсна участвует в формировании сводов стопы и отвечает за амортизационную функцию, обеспечивая правильную биомеханику стопы во время прыжков, бега, быстрой ходьбы.

Нарушение целостности одной или нескольких костей приводит к затруднению опоры на поврежденную ногу и самостоятельного передвижения. А при отсутствии правильного лечения впоследствии у больного может развиться посттравматическое плоскостопие.

В травматологии существует классификация перелома плюсневой кости стопы. Если разлом случился в результате травмы, перелом считается травматическим. Если провокатором послужили регулярные интенсивные нагрузки и ушибы, он называется усталостным.

В зависимости от локализации повреждения, выделяют следующие виды:

- Перелом Джонса – поражается пятая кость, повреждение которой требует длительного лечения.

- Отрывной – появляется при подвывихе стопы, сопровождается растяжением связок и переломом голеностопа.

- Субкапитальный – когда сломаны шейки костей.

Иногда повреждается средняя часть или непосредственно головки плюсневых костей. Если целостность кожи нарушена, а через открытую рану просматривается оголенный отломок кости – это открытый перелом. Закрытой называется травма, локализующаяся в толще мягких тканей без повреждения поверхностных слоев.

По соотношению отломков костей бывает перелом без смещения и со смещением. Одиночный перелом плюсневой кости редко бывает смещенным. При повреждении одной кости близлежащие образования начинают выполнять роль шины, удерживая отломки в правильном положении.

Симптоматика

Перелом плюсневой кости стопы сопровождается клинической картиной, сила выраженности и особенности которой зависят от разновидности перелома. Когда повреждена одна кость плюсны:

- болевой синдром усиливается при попытке опереться на стопу, при пальпации поврежденного участка;

- стопа отекает локально над сломанной костью с тыльной и подошвенной стороны;

- подкожные кровоизлияния могут проявиться не сразу, а через несколько часов, как правило, они необширные;

- при ощупывании слышна крепитация (хруст).

Стопа деформируется, пальцы могут визуально укорачиваться.

Если перелом множественный, появляется:

- сильный отек, охватывающий всю поверхность стопы;

- выраженные обширные подкожные гематомы;

- стопа сильно болит, до нее больно дотрагиваться;

- опереться на поврежденную ногу невозможно;

- ступня деформирована.

Если перелом открытый, травма осложняется кровотечением и травматическим шоком. Состояние характеризуется побледнением кожных покровов, учащением или замедлением пульса, резким понижением артериального давления. У некоторых пострадавших возможно развитие обморочного состояния.

Причины

Перелом плюсневой кости стопы может появиться по травматологическим и патологическим причинам.

Механическому повреждению способствует:

- сильный прямой удар по стопе сверху;

- падение на ногу предмета с большим весом:

- компрессия стопы сверху и снизу;

- нагрузка в момент вращательного движения.

Нередко такие переломы появляются после дорожно-транспортных происшествий. Переезд ноги транспортным средством становится причиной трещины в кости или ее полного перелома.

К патологическим причинам можно отнести:

- снижение плотности костной ткани при остеопорозе;

- вымывание солей кальция у человека, длительное время принимающего мочегонные препараты;

- избыточная нагрузка при ожирении.

Переломам чаще подвержены люди старшего возраста, а также профессиональные спортсмены. Постоянные интенсивные нагрузки, которые сопровождаются регулярными травмами незначительного характера – подвывихом, ушибом являются предрасполагающим фактором последующего нарушения целостности кости.

Подобная картина наблюдается и у новобранцев в армии по причине повышенной нагрузки на стопу.

Лечение

Терапевтические мероприятия начинаются еще до оказания квалифицированной помощи. На месте происшествия важно провести правильные доврачебные действия:

- Обеспечить пострадавшему покой, не разрешать вставать и шевелить травмированной ногой.

- По возможности снять обувь, если для этого нужно приложить усилия, то делать это не нужно.

- К месту перелома приложить холод: замороженные продукты, обернутые в ткань, гипотермический пакет «Снежок». Длительность воздействия не должна превышать 15 минут во избежание локального переохлаждения.

- Стопу обездвижить, наложив шину, или зафиксировать между двумя ровными дощечками.

- При сильной боли можно принять обезболивающее средство – Баралгин, Кетанов.

Пострадавшего следует немедленно доставить к врачу. Любое промедление может закончиться развитием нежелательных осложнений.

Лечит перелом плюсневой кости стопы травматолог. Перед назначением терапевтических процедур проводится диагностика. Кроме визуального осмотра и выслушивания жалоб больного, доктор фиксирует время и подробности травмы, назначает рентгенографическое исследование. Снимок делают в 2-3 проекциях, в зависимости от разновидности перелома. После подтверждения диагноза составляется тактика лечения.

Виды терапии:

- При простом переломе без смещения накладывается гипсовая лонгета на 1 месяц. Длительность сращения может увеличиваться, если у больного наблюдается дефицит кальция в организме. Для ускорения регенерации назначаются препараты кальция – Кальцемин, Кальций Д3 Никомед. Снимают гипсовую повязку только после контрольного рентгеновского снимка, который подтверждает образование костной мозоли.

- При смещении концов поврежденной кости, проводится закрытая или открытая репозиция (сопоставление) отломков. Если операция проводится открытым методом, требуется скрепление частей кости специальными скобами, штифтами. В некоторых случаях показано скелетное вытяжение. Гипс в таком случае придется носить около 12 недель.

На время лечебного периода от больного требуется исключение любой нагрузки на поврежденную стопу. Передвигаться следует только с помощью костылей. После снятия гипса рекомендуется надевать бандаж средней фиксации, который со временем заменяется на эластичный ортез. В обувь обязательно вставлять ортопедические стельки, чтобы избежать развития плоскостопия.

Из медикаментов назначаются:

- НПВС для купирования болевого синдрома и предупреждения воспалительной реакции – Кетопрофен, Кеторол, Диклофенак;

- хондропротекторы, чтобы ускорить метаболизм костных тканей – Терафлекс, Артра;

- препараты кальция для сращения перелома плюсневых костей стопы – Кальцемин Адванс.

- мочегонные для выведения лишней жидкости – Фуросемид, Диувер.

Реабилитация

Скорость выздоровления после перелома плюсневой кости стопы зависит от разных факторов:

- тяжести повреждения;

- возраста больного;

- сопутствующих патологий.

Например, у больных с сахарным диабетом, а также у пожилых людей, регенерация тканей в разы замедляется. А наличие остеопороза в анамнезе требует особого внимания и усиленной терапии.

Реабилитационный период включает комплекс процедур, целями проведения которых является полное восстановление функциональности стопы и возвращению больному трудоспособного состояния. Для этого назначают:

- физиотерапия;

- массаж;

- комплекс лечебных упражнений.

Перелом плюсневой кости стопы заживет быстрее, если пациент пройдет полный курс физиотерапии. Метод восстановления назначается врачом и доступны в домашних условиях. Это может быть:

- магнитотерапия;

- электрофорез;

- УФО;

- фонофорез;

- лазеротерапия.

Полезны грязевые ванны, наложение аппликаций с парафином. Каждый из этих способов усиливает кровообращение, улучшает питание и регенерацию поврежденных тканей.

Курс массажа направлен на возвращение подвижности и укрепления связочного аппарата. Сеансы должен проводить квалифицированный специалист, который обладает техникой лечебного массажа.

Лечебную гимнастику назначают после снятия гипсовой повязки. Перечень упражнений и их кратность назначает врач совместно с физиотерапевтом. Первые занятия проводятся под руководством инструктора, который обучает правильной технике и учит дозировать нагрузку. В дальнейшем рекомендуется регулярное выполнение лечебной гимнастики в домашних условиях.

Комплекс базовых упражнений:

- Сгибание и разгибание пальцев на травмированной ноге.

- Сидя на стуле, выполнять перекаты с пятки на носок.

- Сгибать стопу, вытягивая переднюю ее часть вперед и назад, в обратном направлении. При этом должно ощущаться заметное натяжение.

- Поворот стопы в левую и правую сторону.

- Катание по полу массажного валика, небольшого мячика или бутылки, наполненной водой.

- Вращение стопой по кругу в разные стороны.

- Упражнение «ножницы» в положении лежа – скрещивание слегка приподнятых ног.

Каждое движение должно выполняться медленно и плавно. При этом больной не должен испытывать болезненных ощущений. При появлении боли занятия следует прекратить и сообщить об этом лечащему врачу.

При выполнении всех рекомендаций специалиста, на восстановление трудоспособности уходит от 1,5 до 3 месяцев. В большинстве случаев прогноз благоприятный. Нарушением функциональности может быть следствием промедления при обращении к доктору и попытки самолечения.

Профилактика

Перелом плюсневой кости стопы можно предотвратить, если следовать простым правилам:

- правильно питаться и вести подвижный образ жизни;

- следить за весом, не допускать появления лишних килограммов;

- носить удобную обувь на каблуке не выше 4 см;

- выполнять посильные физические упражнения для укрепления связок и мышц;

- заниматься плаванием.

При подозрении на перелом, не пытаться вылечить травму самостоятельно, а срочно обращаться в лечебное учреждение.

Источник

Переломы плюсневых костей. Диагностика и лечение

Как и в кисти, I, IV и V плюсневые кости являются подвижными, в то время как II и III сравнительно фиксированы. Максимальная весовая нагрузка в фазу отталкивания при ходьбе приходится на II и III плюсневые кости, и, как правило, именно в этом отделе чаще всего отмечаются стрессовые переломы. Хроническая перегрузка приводит к возникновению микропереломов, которые через продолжительный период времени завершаются ремоделированием кости. Острые эпизоды повторного напряжения через короткие промежутки времени могут привести к появлению стрессовых переломов. Прямая травма или сдавле-ние стопы также приводят к возникновению переломов плюсневых костей. Часто этот механизм вызывает множественные переломы послед-них.

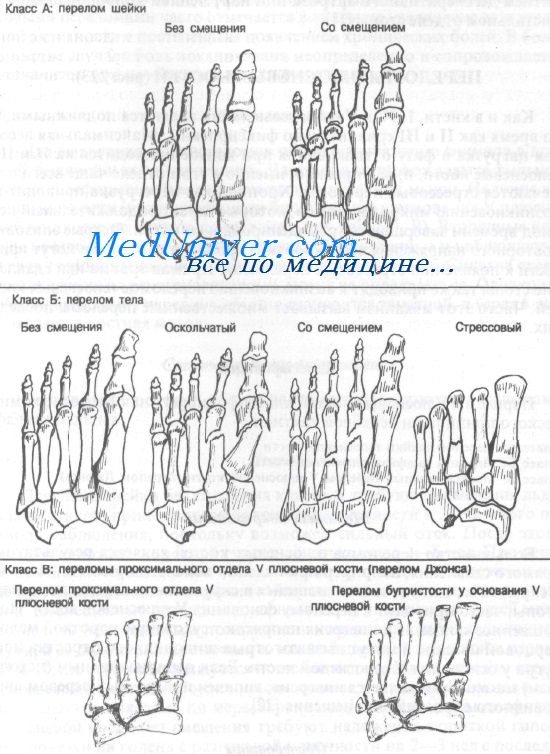

Переломы плюсневых костей классифицируют на основе анатомического принципа и лечебной тактики:

Класс А: перелом шейки плюсневой кости

Класс Б: перелом диафиза плюсневой кости

Класс В: проксимальный перелом V плюсневой кости (перелом Джонса)

Большинство переломов плюсневых костей является результатом прямого сдавления, например при падении тяжелого предмета на ногу. Непрямой механизм, заключающийся в скручивании переднего отдела стопы, часто приводит к перелому основания V плюсневой кости. Подошвенное сгибание и инверсия напрягают сухожилие короткой малоберцовой мышцы и могут вызвать отрыв шиловидного отростка или бугра у основания V плюсневой кости. Если первоначальным (исходным) механизмом является инверсия, типичен поперечный перелом шиловидного отростка без смещения.

Переломы класса А и Б обычно проявляются болью, припухлостью и болезненностью при пальпации, локализованной над тыльной поверхностью среднего отдела стопы. Давление по оси поврежденной пястной кости усиливает боль. У всех пациентов с подозрением на перелом диафиза или шейки плюсневой кости следует документировать силу и качество пульса на тыльной артерии стопы. Переломы класса Б обычно проявляются болезненностью, локализованной над областью повреждения, и лишь незначительной припухлостью. Анамнез типичен для растяжения связок голеностопного сустава. У больных со стрессовыми переломами часто отмечается в анамнезе увеличение двигательной активности с постепенным появлением хронических болей. В большинстве случаев боль локализована неопределенно и сопровождается незначительной припухлостью и кровоизлияниями.

Для выявления этих переломов обычно достаточно снимков в прямой, боковой и косой проекциях. Часто они сопровождаются тыльной угловой деформацией вследствие тяги внутренних мышц. Наличие везалиевой кости (вторичный центр окостенения) у основания V плюсневой кости можно спутать с переломом. Вторичные центры окостенения, как правило, гладкие, закругленные и наблюдаются с двух сторон; часто они имеют склерозированные края. Сначала стрессовые переломы рентгенологически могут не определяться. Однако через 2—3 нед линия перелома обычно становится заметной, а через 4 нед выявляется костная мозоль.

Переломы плюсневых костей часто сопровождаются переломами фаланг пальцев.

Лечение переломов плюсневых костей

Переломы шейки без смещения класса А требуют применения льда, анальгетиков, приподнятого положения конечности и 24-часового периода наблюдения, поскольку возможен сильный отек. После этого следует наложить короткий гипсовый сапожок на 4—6 нед. При переломах шейки со смещением показаны лед, приподнятое положение конечности, анальгетики и срочное направление к ортопеду для репозиции. Несмещенные переломы диафизов II—V плюсневых костей можно лечить приподнятым положением конечности, прикладыванием пузыря со льдом, анальгетиками и толстой давящей повязкой в первые 24 ч. После этого рекомендуется ношение под передним отделом стопы плюсневой подкладки Томаса и пользование костылями.

Полная весовая нагрузка показана по мере переносимости. Переломы диафиза I плюсневой кости без смещения требуют наложения короткой гипсовой повязки на голень с разгрузкой конечности на 2—3 нед с последующей заменой ее коротким гипсовым сапожком еще на 2 нед. Переломы диафиза II—V плюсневых костей со смещением требуют репозиции. Если направление к ортопеду невозможно, проводят местную анестезию и на пальцы стопы накладывают дистракционный аппарат. Противовытяжение за дистальный отдел большеберцовой кости осуществляется грузами. После репозиции от кончиков пальцев до заднего отдела стопы накладывают гипс без подстопника. В этот момент прекращают противовытяжение и гипсовую повязку продолжают до бугристости большеберцовой кости. Настоятельно рекомендуются снимки после вправления. Через 4 нед показана смена гипсовой повязки на гипсовый сапожок еще на 3—4 нед. Переломы I плюсневой кости со смещением требуют направления к ортопеду для репозиции. При невозможности этого должна быть предпринята закрытая репозиция по вышеописанной методике. При успешном ее выполнении следует наложить гипсовую повязку сроком на 6 нед. При переломах, не поддающихся закрытой репозиции, может потребоваться открытый метод вправления.

Отрывной перелом класса В у основания V плюсневой кости без смещения требует наложения давящей повязки с нагрузкой на конечность по мере переносимости. Больным с сильными болями может помочь ношение короткого гипсового сапожка в течение 3 нед. Затем показано ношение супинатора для поддержки свода стопы. Следует быть внимательным, чтобы не спутать поперечный перелом проксимального отдела диафиза V плюсневой кости с переломом Джонса, проходящим через ее бугристость. Поперечные переломы, располагающиеся выше бугристости, имеют совсем иной прогноз и лечение. При них наблюдается высокая частота замедленного сращения и несращения.

Аксиома: поперечный перелом основания V плюсневой кости не следует путать с переломом Джонса, проходящим через ее бугристость. Лечение и прогноз для этих переломов различные.

Поперечные переломы проксимального отдела диафиза V плюсневой кости лечат иммобилизацией в коротком гипсовом сапожке. Прогноз в этих случаях сомнителен и вероятность замедленного сращения и несращения высока.

Осложнения переломов плюсневых костей

При переломах шейки или диафиза плюсневых костей с поперечным или угловым смещением часто развивается подошвенный кератоз. Поэтому показано раннее направление к ортопеду. Поперечные переломы проксимального отдела V кости или переломы диафиза остальных плюсневых костей часто осложняются несращением и по этой причине требуют направления к специалист.

– Вернуться в раздел “травматология”

Оглавление темы “Переломы костей голени, стопы”:

- Переломы диафиза большеберцовой и малоберцовой костей. Диагностика и лечение

- Переломы (травмы) голеностопного сустава. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы бугра и отростков пяточной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы тела пяточной кости. Диагностика и лечение

- Малые переломы таранной кости. Диагностика и лечение

- Большие переломы таранной кости (голоки, шейки, тела). Диагностика и лечение

- Вывихи таранной кости. Диагностика и лечение

- Перелом ладьевидной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом кубовидной или клиновидных костей. Диагностика и лечение

- Переломы плюсневых костей. Диагностика и лечение

Источник

Перелом плюсневой кости стопы — это распространенная травма. Это трубчатые кости, которые находятся в средней части ступни и являются самыми крупными в ее строении. На каждой конечности находится по 5 таких сегментов. С одной стороны они соединены суставами с предплюсной, с другой — с фалангами пальцев.

Чаще всего диагностируется перелом пятой плюсневой кости, реже — второй, третьей и четвертой. Это объясняется большей подвижностью и меньшей прочностью крайних сегментов. Код по МКБ 10 зависит от типа повреждения. Если происходит изолированный перелом, он обозначается кодом S92,3. Множественные переломы со смещением и другими осложнениями кодируются как S92,3.

Автор статьи / Эксперты сайта

Шулепин Иван Владимирович, врач травматолог-ортопед, высшая квалификационная категория

Общий стаж работы более 25 лет. В 1994 г. окончил Московский институт медико-социальной реабилилитологии, в 1997 г. прошел ординатуру по специальности «Травматология и ортопедия» в Центральном научно-исследовательском институте травмотологии и ортопедии им. Н.Н. Прифова.

Основные симптомы

Симптомы переломов могут отличаться в зависимости от их разновидности. В первую очередь, различают изолированные и множественные переломы. В первом случае симптоматику можно перепутать с сильным ушибом, поскольку функция конечности сохраняется, и пациент может наступать на ногу. Она будет болеть и отекать, но пострадавший сможет ходить без посторонней помощи.

Кроме того, могут возникать множественные переломы, а также повреждения со смещением костных отломков. Их симптоматика будет более выражена:

- характерный хруст во время получения травмы, а также во время движения конечностью;

- острый болевой синдром при попытке наступить на ногу;

- значительное снижение подвижности конечности;

- нарушение иннервации стопы, что проявляется снижением ее местной температуры и онемением, кожа может посинеть;

- визуальное изменение конфигурации костей, укорочение пальцев;

- выраженный отек, который усиливается со временем;

- могут появляться обширные гематомы при травмировании мелких сосудов.

Закрытый перелом диагностировать труднее, особенно если он расположен в средней части стопы. Кости малоподвижные, и при их повреждении нагрузку берут на себя соседние сегменты. Однако, травматические переломы можно заподозрить в момент травмы — они сопровождаются болью и хрустом. Сложнее определить усталостные переломы стопы, которые возникают внезапно при слабости костной ткани.

Разновидности переломов

Для удобства в постановке диагноза была разработана классификация переломов костей плюсны. Их разделяют по нескольким критериям. Имеет значение локализация травмы и условия, в которых она была получена.

В зависимости от причины

Переломы классифицируют в зависимости от условий, в которых они возникли. На кость может быть оказано кратковременное воздействие большой силой либо постоянное давление внешними или внутренними факторами. В связи с этим, выделяют две основные разновидности переломов костей плюсны:

- травматический — возникает непосредственно в момент травмы (падения, удара);

- стрессовый (усталостный) — развивается при длительном давлении на стопу или повторяющихся незначительных травмах.

Отдельная разновидность — это маршевый перелом, или маршевая стопа, болезнь Дейчлендера. Такое повреждение возникает при постоянной повышенной нагрузке на кость, в том числе при регулярных занятиях спортом, беге или длительной ходьбе. Одним из предрасполагающих факторов является плоскостопие. Также имеет значение подбор обуви — если она слишком тесная, она будет оказывать чрезмерное давление на кости ступни.

По анатомическому принципу

Кости плюсны — длинные трубчатые образования, в строении которых выделяют головку, тело и основание. Перелом может быть локализован на любом из этих участков, и в зависимости от этого выделяют еще несколько его видов:

- перелом Джонса — повреждение широкой части основания пятой кости плюсны, которая характеризуется малым кровообращением и заживает дольше остальных;

- субкапитальный (подголовчатый) — расположен в области шейки костей;

- отрывной — возникает при подворачивании стопы внутрь, вследствие чего происходит растяжение связок голеностопа и отрыв костных отломков;

- перелом головки кости — одно из тяжелых повреждений, часто имеет травматическое происхождение;

- авульсивный — появляется возле основания пятой кости плюсны, часто совмещается с растяжением сухожилий голеностопа, поперечный, без смещения.

Переломы костей плюсны заживают быстро и без последствий, если они не сопровождаются осложнениями. Однако, могут возникать множественные переломы, когда повреждаются одновременно несколько костных сегментов. В редких случаях они сопровождаются травмами голеностопа или пятки, растяжением или разрывом мышц, связок и сухожилий. Исход лечения у таких пациентов будет зависеть от скорости восстановления тканей и степени тяжести дополнительных симптомов.

По характеру повреждения

В ходе диагностики также важно определить характер повреждения кости. На рентгене будет отчетливо видна линия перелома, она может проходить вдоль или поперек кости. В связи с этим. выделяют еще несколько типов переломов:

- по линии перелома: клиновидный; поперечный, косой;

- по расположению костных отломков: со смещением и без него.

Наиболее опасным считается перелом плюсневой кости со смещением.

В таком случае костные отломки меняют свое физиологическое положение, травмируют мягкие ткани и сосуды. Пострадавший сложнее переносит транспортировку, а лечить такую травму можно только хирургическими методами.

Первая помощь и диагностика

Переломы ступни чаще всего происходят при травмах. Их причиной могут становиться ушибы или падение тяжелых предметов на ногу. Повреждение можно получить при ДТП, падениях с высоты и собственного роста. Они часто диагностируются у бегунов и у профессиональных игроков в футбол. Если произошел закрытый перелом без смещения, необходимо выполнить ряд последовательных действий:

- обеспечить максимальную фиксацию лодыжки, расположить ее на возвышенности;

- приложить холодный компресс к травмированному участку — так можно избежать появления обширного отека тканей;

- по необходимости дать пациенту обезболивающее средство в таблетках.

Если перелом открытый, необходимо остановить кровотечение при помощи жгута. Важно стараться не воздействовать непосредственно на место травмы — если произойдет дальнейший сдвиг отломков, их будет сложнее сопоставить. Если нет возможности снять обувь с пострадавшего (в случае, если он обут в объемные ботинки), лучше дождаться приезда врачей.

Первичная диагностика травмы происходит на месте происшествия. Поврежденная ступня выглядит опухшей, пострадавший не может опираться на нее. Однако, для начала лечения важно определить тип повреждения, его локализацию и наличие осложнений. Первый способ инструментальной диагностики — это рентгенография, на снимке будут отчетливо видны костные отломки. При подозрении на более серьезные повреждения может понадобиться дополнительное исследование — МРТ. Оно показывает состояние мягких и твердых тканей в разных проекциях.

Методы лечения

В некоторых случаях переломы костей плюсны могут заживать без проведения терапии. Если перелом закрытый и произошел без смещения, лодыжку можно зафиксировать гипсовой повязкой. Разработаны также ее альтернативы, в том числе лангет, ортез и другие съемные приспособления. Они полезны в том числе в период восстановления, когда пациенту уже разрешено снять жесткую повязку. Рекомендуется также приобрести эластичный бандаж, который будет защищать конечность от чрезмерной нагрузки, пока ее не получится полностью восстановить и разработать.

Наиболее эффективным будет хирургическое лечение травмы. При надежной фиксации отломков металлическими конструкциями пациенту не нужно носить гипс. После операции можно наступать на пяточную часть стопы, постепенно перенося вес на носок. Существует несколько разновидностей оперативного вмешательства при переломах плюсневых костей:

- фиксация наружными приспособлениями — эффективна чрескожная фиксация спицами, которые извлекают после полного срастания костей;

- остеосинтез — вживление металлических конструкций в ходе операции в просвет трубчатых костей;

- открытая репозиция — сопоставление костных отломков после разреза кожи;

- закрытая репозиция — неинвазивный способ восстановления целостности кости.

Исход операции в большинстве случаев благоприятный. Если не нагружать конечность и дать ей восстановиться, она будет срастаться без осложнений.

Реабилитация после перелома

После снятия приспособлений для фиксации конечности необходима реабилитация. В этот период уделяется внимание восстановлению мышц, связок и сухожилий, а также их укреплению.

Сроки формирования костной мозоли могут отличаться. В среднем, они составляют 3—4 недели. Переломы со смещением, осложненные и оскольчатые будут заживать дольше, также имеет значение возраст пациента и скорость обменных процессов в его организме.

Врач может порекомендовать комплекс основных мер для быстрого и безболезненного сращения костей:

- ЛФК — лечебная гимнастика, которая состоит из простых упражнений на растяжку и поддержание эластичности мышечных волокон;

- массаж — лучше, если он будет проводиться специалистом, но массировать ногу можно и в домашних условиях так, чтобы процедура не вызывала болевых ощущений;

- физиопроцедуры — направлены на восстановление кровоснабжения и иннервации тканей, а также на ускорение их регенерации;

- кинезио тейп — один из современных методов мягкой фиксации связок и сухожилий, который представляет собой прочный накожный пластырь;

- ношение ортопедических стелек для поддержания постава стопы — ее патологии являются одной из причин травм;

- прием противовоспалительных и обезболивающих препаратов.

Основное правило реабилитации после переломов — не добавлять физические нагрузки и не увеличивать интенсивность упражнений, пока не разрешит лечащий врач.

Также необходимо носить обувь на удобной плоской подошве, полностью отказаться от каблуков. Начинать гимнастику можно сразу после снятия гипса, но она будет заключаться в плавных поворотах и круговых движениях ступни.

Не менее важно и питание в восстановительный период. Для нормального формирования костной мозоли необходимо употреблять большое количество кальция и витамина Д — именно эти вещества являются строительным материалом. Также стоит восполнить запасы белка, углеводов и органических кислот, поэтому рацион должен быть здоровым и разнообразным.

Возможные осложнения

Время заживления перелома может отличаться в зависимости от его тяжести и наличия сопутствующих признаков. Среди осложнений, которые могут препятствовать нормальному сращению отломков, можно выделить несколько категорий:

- прямые — возникают непосредственно в момент травмы (смещение отломков);

- ранние — развиваются через несколько дней после перелома (отечность, боль);

- поздние — могут беспокоить пациента в течение многих лет (артриты и артрозы, деформации костей и суставов, хронические боли).

Перелом костей плюсны — это частая травма. При ее появлении важно вовремя обеспечить полноценную фиксацию отломков и не торопиться нагружать конечность. В большинстве случаев прогноз благоприятный, стопа за несколько месяцев восстанавливает прочность и подвижность.

Действенные упражнения после перелома стопы

Источник