Перелом плюсневой кости со смещением последствия если не делать операцию

Пять трубчатых косточек в среднем отделе стопы, соединённых с фалангами пальцев, называют плюсневыми костями. Переломы плюсневых костей составляют четверть всех случаев повреждения стоп. Отличить перелом плюсны от растяжения или ушиба поможет рентген. Метод лечения и период восстановления зависят от тяжести перелома, особенностей организма. Больше информации про переломе плюсневых костей читайте на сайте https://plannt.ru/perelom-plyusnevyh-kostey-stopy Признаки перелома плюсныВозникают переломы плюсневых костей у женщин, мужчин, детей по причине:

|

Источник

446 просмотров

15 января 2020

Здравствуйте, напишите пожалуйста последствия перелома плюсневой кости стопы. Какие симптомы последствий, если кость срослась. Возможны ли отеки, если травма была более трех лет назад.

С Уважением, Анна

На сервисе СпросиВрача доступна консультация травматолога по любой волнующей Вас проблеме. Врачи-эксперты оказывают консультации круглосуточно и бесплатно. Задайте свой вопрос и получите ответ сразу же!

Педиатр

Здравствуйте! А сейчас у Вас там отеки? Боли?

Анонимный пользователь, 15 января 2020

Клиент

Маргуба, Здравствуйте! Да, отек и боль, травма была в 2016г.

Педиатр

Не думаю, что это связано со старым сросшимися переломом . Все ж, скорее, некая лимфовенозная проблема или ревматологическая .

Рентгенолог, Терапевт

Добрый вечер! Вообще, если так давно была травма, то сейчас отекла быть не должно. Что конкретно беспокоит?

Ортопед, Травматолог

Какие симптомы?

Боль и отек, затрудненная ходьба, хромота…

Вы сделайте рентгеновский снимок, сфоткайте и приложите к вопросу – тогда будет тема для разговора.

Без снимка одни фантазии.

Анонимный пользователь, 15 января 2020

Клиент

Константин, добрый день! Сильный отек и при ходьбе возникает боль

Ортопед, Травматолог

Ну, так нужно сделать снимок, чтобы посмотреть, что там с переломом. Срослось или нет? Без снимка никак.

Анонимный пользователь, 15 января 2020

Клиент

Константин, травма была в 2016г., кости срослись, выписка была с положительным клиническим эффектом, «Сосудистых и неврологических расстройств в дистальных отделах левой ноги нет.»

Ортопед, Травматолог

Хорошо, будем исходить из того, что перелом сросся.

Тогда просто сфоткайте стопу и укажите стрелочкой, где болит.

Ортопед, Травматолог

Здравствуйте, все зависит от вида перелома и его сращения.

Если перелом был без смещения – последствий быть не должно.

За 3 года и бедренные кости срастаются и позвоночники.

Если беспокоит просто отек стопы, то причин ему очень много, в том числе и сердечные отеки.

Мой совет, чтобы прояснить обострятельство дел, нужно сделать снимок стопы и посмотреть на перелом.

Если там и следов от перелома не осталось тогда нужно искать другие причины отека.

Хирург

Здравствуйте, Анна !

Если у Вас отсутствуют рентгеновские снимки , то хотя бы сфотографируйте стопу из 2- х точек и прикрепите к вопросу !

Ортопед, Травматолог

Последствия перелома поюсневой кости может проявляться отёками, тендинитами, вторичным комбинированным плоскостопием и даже рефрактурой – повторным стресс переломом.Вам нужно сделать рентгенографию в 2-х проекциях, если перелома нет, то пройти курс Физиотерапии: УВЧ с гидрокортизоновой мазью 7 раз, магнит 7 раз.Мазь диклофенак 3 р в сутки 10 дней, компрессы с димексидом 1 к 4 с водой 20 минут ежедневно.

Ортопед, Травматолог

Добрый вечер. Скорее всего есть признаки плоскостопия, перегрузки стопы, поэтому возникают боли,отеки. Курс физиотерапии, лфк,массаж,плавание,препараты ангиопротекторы.

Оцените, насколько были полезны ответы врачей

Проголосовал 1 человек,

средняя оценка 2

Что делать, если я не нашел ответ на свой вопрос?

Если у Вас похожий или аналогичный вопрос, но Вы не нашли на него ответ – получите свою онлайн консультацию врача.

Если Вы хотите получить более подробную консультацию врача и решить проблему быстро и индивидуально – задайте платный вопрос в приватном личном сообщении. Будьте здоровы!

Источник

Переломы плюсневых костей – одна из наиболее частых травм стопы. Наиболее часто происходят переломы 5-й плюсневой кости. Переломы плюсневых костей встречаются чаще в социально и экономически активном возрасте, 2-5 декада жизни.

Типичными механизмами травмы являются прямой – падение тяжёлого предмета, раздавливание, или опосредованное воздействие силы – ротация ноги при фиксированном переднем отделе стопы. Другими возможными механизмами становятся избыточное подошвенное сгибание – эквиваленты повреждения Лисфранка, с множественными переломами оснований плюсневых костей, а также стресс-переломы (маршевые переломы), из-за постоянной повторяющейся микротравмы.

Классификация учитывает локализацию, тип перелома, степень смещения, угол, вовлечение суставных поверхностей, – все стандартные критерии классификации переломов трубчатых костей. Помимо этого можно выделить острые переломы, связанные с однократным воздействием избыточной травмирующей силы, и стрессовые переломы, связанные с функциональной перегрузкой и постоянно повторяющимися микротравмами.

В зависимости от локализации и типа перелома первыми симптомами становятся боль и отсутствие возможности полноценно переносить вес на ногу. При осмотре следует обратить внимание не только на наличие отёка и кровоподтёка определённой локализации, но и на общие анатомические особенности строения стопы (нормальная, кавоварусная, плановальгусная). При оценке амплитуды движений также оценивается степень ротации пальцев стопы, их перекрещивание. В случае застарелых переломов возможны изменения свода стопы в виде коллапса сводов по сравнению с неповреждённой стороной.

Для диагностики обычно достаточно осмотра специалиста и рентгенограмм в прямой и боковой проекции. В случае стресс переломов может возникнуть необходимость в дополнительных методах обследования таких как КТ и МРТ.

При изолированных переломах 2-3-4 плюсневых костей без смещения показано консервативное лечение в брейсе или короткой гипсовой повязке с постепенным увеличением нагрузки по мере регресса болевого синдрома.

Это возможно благодаря множеству поперечных связок, выполняющих роль стабилизаторов отломков, благодаря шинированию с неповреждёнными плюсневыми костями. При повреждении более чем одной плюсневой кости, значимом смещении (более 4 мм), методом выбора становится оперативное лечение. Для оперативного лечения могут использоваться как вводимые интрамедуллярно спицы, винты или стержни (в случае ротационно относительно стабильных переломов), так и минипластины (как компрессирующие так и блокируемые) или же использование компрессирующих винтов (2-3) без пластины. В послеоперационном периоде требуется ходьба в ортезе без нагрузки до появления признаков консолидации.

Переломы 1-й плюсневой кости требуют оперативного лечения. Это связано с тем что во время ходьбы на первую плюсневую кость приходится 40-60% нагрузки, а также через неё передаётся сила подошвенного толчка, кроме того она самая короткая и связана с самой длинной из плюсневых костей, а в цикле ходьбы обладает наибольшей амплитудой движений. Данный вид переломов редко встречается в изолированном варианте.

Для остеосинтеза чаще всего используются компрессирующие винты и пластины.

Переломы основания 5-й плюсневой кости освещены в отдельной статье. К переломам диафизарной части, шейки и головки 5-й плюсневой кости подход мало отличающийся от 2-3-4 плюсневых костей, при поперечных переломах – возможно использование интрамедуллярных спиц, винтов, стержней, компрессирующих пластин, при косых переломах – компрессирующих винтов и при многооскольчатых – блокируемых пластин. Возможны комбинации данных методов в зависимости от конкретных случаев.

Стресс-переломы основания 2-й и 3-й плюсневой кости – «маршевые» переломы. Часто диагноз не удаётся поставить своевременно, так как рентгенологически диагностика на ранних стадиях затруднительна. Переломы часто происходят на фоне резкого увеличения физической нагрузке, изменения характера нагрузки. Боль в стопе сначала тупая и ноющая, постепенно становится всё более острой и локализуется в области повреждения.

Лечение преимущественно консервативное. Помимо периода иммобилизации 6-8 недель, следует обратить внимание пациента на необходимость изменения режима тренировок, а зачастую и режима питания (часто такие переломы встречаются у очень худых пациентов с выраженными ограничениями в диете, а также остеопорозом). В случае если речь идёт о профессиональном спортсмене раннее хирургическое лечение с использованием компрессирующего интрамедуллярного винта с или без пересадки костной ткани показало лучшие результаты в плане скорости сращения и возвращения больного в большой спорт.

Источник

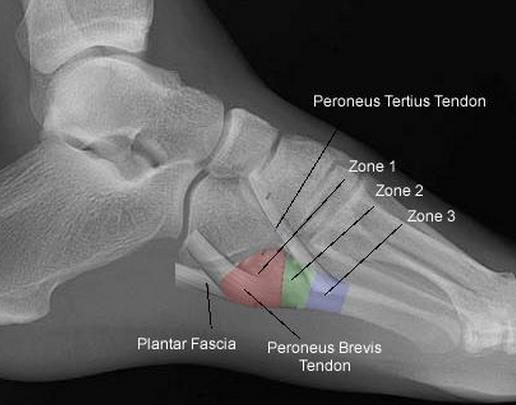

Переломы тела и головки 5-й плюсневой кости мало примечательны, так как их диагностика и лечение подчиняются тем же признакам что и переломы других малых плюсневых костей. Особый интерес представляет собой перелом основания 5-й плюсневой кости, так как он имеет ряд принципиальных отличий. Перелом основания 5-й плюсневой кости часто встречаемая травма. В зависимости от механизма повреждения существуют 3 основных зоны локализации перелома. При форсированной инверсии стопы происходит перелом в первой зоне, при форсированной аддукции стопы во второй зоне, при постоянно повторяющейся перегрузке в третьей зоне. Также перелом основания 5 плюсневой кости часто ассоциирован с повреждениями в суставе лисфранка, разрывах латерального комплекса связок.

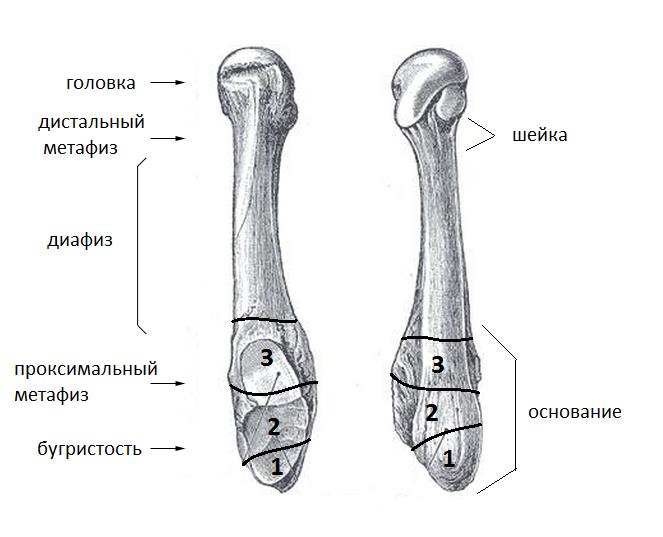

Выделяют 5 основных анатомических областей пятой плюсневой кости: бугристость, основание, диафиз, шейка, головка. К основанию крепятся сухожилия короткой и длинной малоберцовых мышц, третья малоберцовая мышца крепится к проксимальной части диафиза.

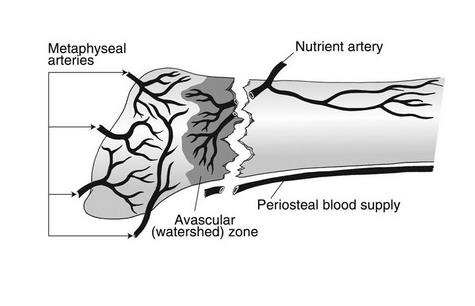

Кровоснабжение осуществляется диафизарной и метафизарной ветвями, вторая зона является областью водораздела этих ветвей, по этой причине переломы во второй зоне склонны к несращению.

Зона перелома | Описание | Рентгенограммы |

Зона 1 (псевдо-перелом Jones) | Перелом бугорка. Отрывной перелом, происходит из-за избыточно длинной подошвенной связки, латерального пучка подошвенной фасции или резкого перенапряжения малоберцовых мышц. Несращения встречаются редко. |

|

Зона 2 (перелом Jones) | Зона метафизарно-диафизарного перехода. Переходит на предплюсне-плюсневый сустав. Плохо кровоснабжаемая зона. Высокий риск несращения. |

|

Зона 3 | Проксимальный перелом диафиза. Располагается дистальнее межплюсневого сочленения. Стресс-перелом у бегунов. Ассоциирован с кавоварусной деформацией и сенсорными нейропатиями. Высокий риск несращения. |

|

Боль по наружному краю стопы, усиливающаяси при нагрузке весом тела. При пальпации стандартные боль, крепитация, патологическая подвижность, хотя последние два симптома могут отсутствовать при неполном переломе или переломе без смещения. Боль усиливается при эверсии стопы. Для инструментальной диагностики применяются ренгтгенография в прямой, боковой и косых проекциях, в редких случаях КТ и МРТ.

Лечение переломов 1-й зоны чаще всего консервативное. Накладывается гипс или используется жёсткий ортез, которые позволяют ходить с полной нагрузкой непосредственно после травмы. Иммобилизация на протяжении 3 недель, после чего рекомендуется ношение специальной обуви с жёсткой подошвой. Некоторая болезненность при нагрузке сохраняется до 6 месяцев.

При переломах во второй и третьей зоне без смещения отломков, требуется более длительная иммобилизация: 6-8 недель. Нагрузку на ногу при этом следует полностью исключить (ходьба на костылях). После появления рентгенологических признаков сращения возможен переход на обувь с жёсткой подошвой.

Учитывая высокий риск несращения при переломах во 2 и 3 зонах рекомендовано оперативное лечение. Это связано с тем что в 25% случаев острых переломов и в 50% случаев хронических переломов (с выраженной периостальной реакцией и склерозом внутрикостного канала) в зонах 2 и 3 при лечении методом гипсовой иммобилизации сращения не происходит. При оперативном лечении переломов в зонах 2 и 3 чаще всего применяется внутрикостный остеосинтез при помощи компрессирующего винта. Желательно использовать винты большого диаметра (6-6,5мм) для создания адекватной компрессии и исключения ротационной нестабильности. Применяется две различные техники: в одной винт вводится строго по ходу интрамедуллярного канала, перед этим необходимо тщательно рассверлить канал и пройти его при помощи мечика, чтобы при введении винта не произошло перелома диафиза. При этом нельзя использовать винты большой длинны, так как возможен перелом стенки диафизарного канала в более узкой шеечной части кости. Вторая техника подразумевает введение винта перпендикулярно плоскости перелома с выходом через переднемедиальную кортикальную пластинку диафиза. При этом так же необходимо рассверлить канал и пройти его мечиком.

В ряде случаев возникает необходимость накостного остеосинтеза с использованием костнопластического материала. В качестве костно-пластического материала может быть использовано губчатое вещество из гребня подвздошной кости, проксимального мыщелка большеберцовой кости или костноиндуктивный материал на основе трикальцийфосфата. Для остеосинтеза в этих случаях может быть использована как внутрикостная фиксация компрессирующим винтом, так и накостный остеосинтез пластиной.

Если вы – пациент, и предполагаете, что у вас или ваших близких может быть перелом основания 5-й плюсневой кости и вы хотите получить высококвалифицированную медицинскую помощь, вы можете обратиться к сотрудникам центра хирургии стопы и голеностопного сустава.

Если вы врач, и у вас есть сомнения в том что вы сможете самостоятельно решить ту или иную медицинскую проблему связанную с переломом основания 5-й плюсневой кости, вы можете направить своего пациента на консультацию к сотрудникам центра хирургии стопы и голеностопного сустава.

Источник