Перелом плечевой кости с повреждением лучевого нерва

Лечение паралича лучевого нерва. Прогноз

Повреждение лучевого нерва встречается при переломах плеча, при вывихах или переломах головки лучевой кости. Нерв может повреждаться при наложении тесных гипсовых повязок или резинового жгута — для обескровливания, далее, вследствие открытых переломов, инъекций в область плеча и от сдавления на операционном столе.

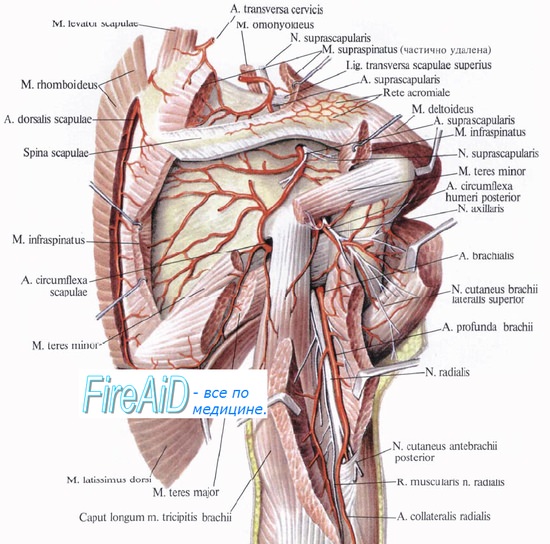

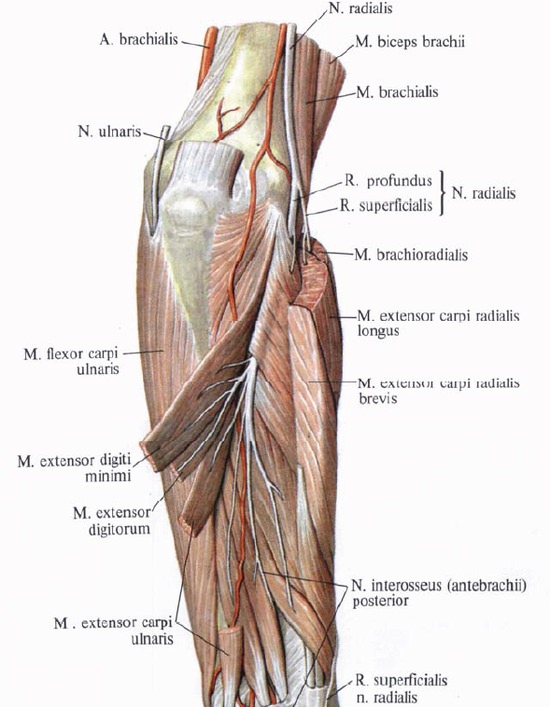

Глубокая ветвь лучевого нерва иннервирует мышцу-супинатор, собственный разгибатель указательного пальца, длинный и короткий разгибатели, а также отводящую мышцу большого пальца.

Клиническая картина изменяется в зависимости от уровня повреждения. Если повреждение локализовано дистально от середины плеча, то трехглавая, плече-лучевая мышцы, а часто и лучевой разгибатель кисти остаются непарализованными. Поэтому различается три вида паралича лучевого нерва: верхний, средний и нижний паралич.

При верхнем параличе: кисть отвисает, большой палец не отводится и ввиду паралича трехглавой мышцы активное разгибание в локтевом суставе не выполняется. Верхний паралич, как правило, наступает в связи с повреждениями плеча. При наличии среднего паралича лучевого нерва: кисть также отвисает, большой палец неотводится, функция плече-лучевой мышцы и короткого супинатора выпадает, вследствие чего супинация кисти против сопротивления становится невозможной.

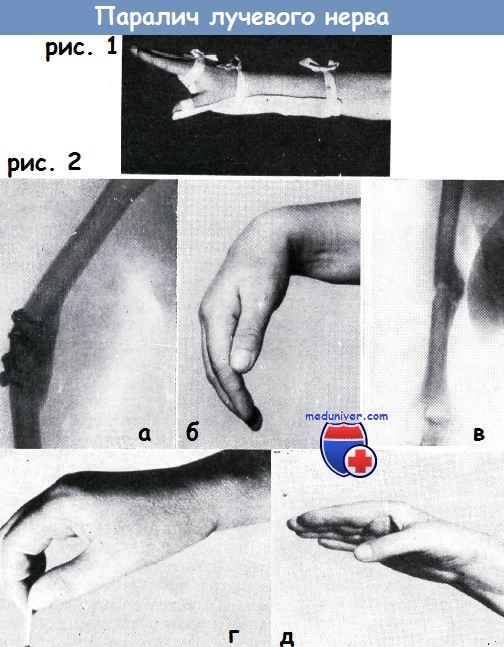

Наиболее часто встречается нижний паралич лучевого нерва: кисть принимает положение ладонного сгибания, пальцы согнуты и в основных суставах не разгибаются. Большой палец настолько приведен, что мешает сгибанию остальных пальцев (см. рис. а). Ввиду того, что сгибатели расслаблены, сжатие кисти в кулак невыполнимо (активная недостаточность). Однако как только больной супинирует предплечье, сгибание в лучезапястном суставе прекращается; становится возможным сжатие в кулак. При супинированном положении предплечья больной может захватывать предметы.

Этот факт для неопытного врача часто служит исходным пунктом ошибок в диагностике. При параличе лучевого нерва чувствительность кисти страдает несущественно.

Выпадение чувствительной функции также меняется в зависимости от уровня повреждения. В случае проксимальных повреждений страдает лишь функция дорзального кожного нерва плеча. Дистальные повреждения сопровождаются выпадением функции дорзальных и поверхностных кожных нервов предплечья.

Повреждение лучевого нерва встречается при переломах плеча, при вывихах или переломах головки лучевой кости. Нерв может повреждаться при наложении тесных гипсовых повязок или резинового жгута — для обескровливания, далее, вследствие открытых переломов, инъекций в область плеча и от сдавления на операционном столе.

Больная 36 лет получила внутримышечные инъекции севенала в область плеча. На фото место инъекции обозначено стрелкой. Непосредственно после введения севенала наступил паралич лучевого нерва (а).

После безуспешного консервативного лечения в течение 8 месяцев применено оперативное вмешательство. При операции обнаружено истончение и рубцовое перерождение нерва на протяжении 2 см (б).

После резекции данного участка культи нерва соединены швами. Через 8 месяцев функция нерва восстановилась, функция разгибательных мышц стала удовлетворительной (в—г)

При обследовании больного с подозрением на паралич лучевого нерва способность разгибания пальцев проверяется при согнутом положении пястнофаланговых суставов — с целью выключения функции межкостных мышц, которые способны разгибать дистальные суставы вытянутых пальцев. Разгибание большого пальца может быть осуществлено и короткой отводящей его мышцей. Если имеют место застарелые параличи и лучезапястный сустав был фиксирован шиной, то сухожилия разгибателей могли укоротиться и согнутые пальцы могли принять выпрямленное положение.

Отыскание нерва на плече между трехглавой и плечевой мышцами рядом с глубокой плечевой артерией не встречает затруднений. На предплечье нерв обнаруживается после разреза фасции — между плечевой и плече-лучевой мышцами.

По литературным данным, критическая длина резецированного участка лучевого нерва равняется 8 см. Однако концы глубокой ветви лучевого нерва можно сблизить при наличии дефекта не больше чем в 1 см. Транспозиция лучевого нерва в пределах средней трети плеча может удлинить нерв на 3—4 см. При наличии слишком больших дефектов нерва рекомендуется невротизация дистального конца лучевого нерва кожномышечным нервом.

Однако об этом способе до настоящего времени в литературе имеются немногочисленные данные. Прогноз шва лучевого нерва благоприятный, так как масса мышц, снабженных им, достаточно большая. Один из наших случаев показан на рис. 236. Во время второй мировой войны шов лучевого нерва во многих случаях приводил к хорошим результатам. Майер и Мейфилд наблюдали 58 больных с повреждением лучевого нерва. Из них у 39 имелась возможность соединения «конца с концом». В 84% случаев получена частичная или полная регенерация.

До и после наложения шва на нерв необходима фиксация кисти в положении тыльного сгибания, до восстановления функции большой палец должен быть в положении отведения. Далее следует проводить физиотерапию электрическим током, массаж и гимнастические упражнения, на которых подробно мы останавливались выше. При неуспешном соединении концов нерва или при наличии длительного паралича лучевого нерва необходимо произвести операцию Пертеса. После этой операции нами были получены хорошие результаты.

Рис. 1. При параличе лучевого нерва удержание кисти в положении тыльного сгибания достигается с помощью волярной шины, а большого пальца в положении отведения с помощью пружинной металлической пластинки.

Повязка или кожаный футляр снимается только после регенерации нерва или же перед восстановительной операцией

Рис. 2. Женщина 42-х лет, при падении с поезда получила повреждение черепа, перелом диафиза правого плеча. В районной больнице произведена операция остеосинтеза с помощью пластинки Лена.

Больная переведена в нашу клинику через 6 месяцев после операции. Состояние кости показано на рентгеновском снимке а.

Отвисание кисти (б) являлось следствием паралича лучевого нерва. После операции остеосинтеза — внутрикостным гвоздеванием — перелом сросся (в).

После срастания перелома по поводу паралича лучевого нерва произведена операция Пертеса. Результат операции показан на рис. г и д

– Также рекомендуем “Лечение паралича срединного нерва. Прогноз”

Оглавление темы “Травмы кисти”:

- Лечение паралича лучевого нерва. Прогноз

- Лечение паралича срединного нерва. Прогноз

- Компрессионный паралич срединного нерва в пределах карпального канала – диагностика, лечения

- Лечение паралича локтевого нерва. Прогноз

- Лечение повреждений нервов пальцев. Прогноз

- Результаты операций на нервах верхних конечностей

- Методы устранения дефектов нервов на кисти, предплечье и плече

- Лечение закрытых переломов фаланг пальцев кисти

- Лечение закрытых переломов пястных костей

- Лечение открытых переломов фаланг пальцев кисти и пястных костей

Источник

Классификация механизмов повреждения плечевого сплетения.

Так же, как и при повреждениях других периферических нервов, различают открытые и закрытые повреждения стволов плечевого сплетения и их ветвей.

В мирное время преобладают резаные, рубленые и колотые ранения стволов плечевого сплетения. Однако с ростом криминальной ситуации увеличилось количество огнестрельных ранений. Это не только случайные дробовые ранения из охотничьего ружья, но и ранения пулей, осколками при взрывах.

Огнестрельные ранения характеризуются собой тяжестью и обширностью, что обусловлено и высокой скоростью и передачей большой кинетической энергии ранящего снаряда тканям. Ятрогенные повреждения стволов плечевого сплетения во время ошибочных оперативных вмешательств.

Механизм закрытых повреждений нервных стволов плечевого сплетения в основном тракционный в результате надрыва, растяжения с разрывом разного количества пучков. Тракционный механизм повреждения приводит к повреждению нервных стволов на большом протяжении, часто стволы оказываются вырванными из межпозвонковых отверстий, а корешки шейного утолщения оторванными из рогов спинного мозга.

Частой причиной из закрытых повреждений ствола плечевого сплетения являются дорожно-транспортные происшествия, среди которых ведущее место занимает мотоциклетная травма. На втором месте группа производственных и бытовых травм: падение с высоты, затягивание руки в движущиеся и вращающиеся механизмы, удары по надплечью падающими тяжелыми предметами. Часто также тракционные повреждения стволов плечевого сплетения редко встречаются как изолированное повреждение, чаще всего оно является следствием политравм (78,3%).

Оказание помощи и лечение больных с множественными и сочетанными травмами сопряжено с большими трудностями, связанными с тяжестью общего состояния больных (синдром взаимного отягощения) и сложностями диагностики.

Классификация нарушений проводимости нервных стволов плечевого сплетения.

1. Полное нарушение проводимости.

1.1. Клинико-неврологическая симптоматика.

1.1.1.Вялый паралич соответствующих мышц и прогрессирующая их атрофия через 2-3 недели после травмы.

1.1.2.Анестезия, ангидроз, отсутствие складчатости кожи при тепловой пробе, повышение кожной температуры в первые 2-3 недели с последующим стойким ее понижением при повреждениях С8 и Т1- спинальных нервов или нижнего ствола в зоне срединного и локтевого нервов. При изолированных повреждениях верхнего и среднего стволов анестезии не наблюдается.

1.1.3.Болезненность при пальпации области межпозвонковых отверстий, возможно наличие невром (особенно при открытых повреждениях).

1.1.4.При высоких преганглионарных уровнях повреждений – синдром Горнера и наличие травматических менингоцеле на миелограммах или КТ и МР- томограммах;

1.1.5.Безболезненность при перкуссии по проекции нервов, отсутствие болезненности при пальпации мышц.

1.2.Электрофизиологические признаки:

1.2.1.Отсутствие сокращения мышц и М- ответа при раздражении током стволов плечевого сплетения.

1.2.2.Полная реакция перерождения парализованных мышц.

1.2.3.Отсутствие изгибов кривой “интенсивность- длительность” и резкое повышение порога при длительностях импульсов электрического тока менее 10-5 мс.

1.2.4.Отсутствие электровозбудимости мышц (при сопутствующем повреждении магистрального сосуда и при длительных сроках, прошедших с момента травмы).

1.2.5.Биоэлектрическое молчание или денервационные потенциалы при электромиографии.

1.2.6.Повышение сопротивления кожи переменному току свыше 1МОм, постоянному току свыше 15-17 МОм.

1.2.7.Повышение кожной температуры в первые 2-3 недели после травмы с последующим ее стойким снижением примерно на 1,0-2,5градусов по Цельсию.

2.Глубокое нарушение проводимости.

2.1.Клинико-неврологическая симптоматика:

2.1.1.Парез соответствующих мышц (1-2 балла) с их атрофией или выраженной гипотрофии.

2.1.2.Гипестизия (1-2 балла) с участками гиперпатии, отсутствие дискриминационной чувствительности и стереогноза.

2.1.3.Болезненность при пальпации межпозвонковых отверстий, возможно наличие невром.

2.1.4.Болезненность при перкуссии по проекции нервов и болезненность при пальпации паретичных мышц.

2.2.Электрофизиологические признаки могут быть такими же, как и при полном нарушении проводимости, или же:

2.2.1.Частичная реакция перерождения паретичных мышц.

2.2.2.Наличие изгибов кривой “интенсивность-длительность”, но с резким повышением порога при длительностях импульсов электрического тока менее 50 мс.

2.2.3.Сочетание денервационных и “рождающихся” потенциалов при электромиографии.

3.Частичное нарушение проводимости.

3.1.Клинико-неврологическая симптоматика:

3.1.1.Силы соответствующих мышц до 3-4 баллов, умеренная их гипотрофия.

3.1.2.Гипостизия 3-4 балла, появление дискриминации двух точек менее 40 мм в автономных зонах срединного и локтевого нервов, появление стереогноза (следует помнить, что все прочие нервы верхней конечности автономных зон чувствительности не имеют, а поэтому даже полный анатомический их перерыв не сопровождается анестезией в зонах их иннервации).

3.2.Электрофизиологические признаки:

3.2.1.Частичная реакция перерождения мышц.

3.2.2.Изгибы и приближения к норме кривой “интенсивность-длительность”.

3.2.3.При раздражении стволов плечевого сплетения электрическим током отмечаются сокращения мышц и М-ответ.

3.2.4.Снижение по амплитуде и чистоте потенциалов действия при электромиографии.

Классификация повреждений плечевого сплетения по топографическому уровню.

Интраспинальное, корешковое или преганглионарное повреждение плечевого сплетения, С5-С8-Т1-спинномозговые нервы отходят от передних и задних рогов спинного мозга двумя корешками: дорзальным, задним, чувствительным и вентральным, передним, двигательным. Оба корешка подходят друг к другу и объединяются в один общий ствол плечевого сплетения, выходящий из позвоночника через межпозвонковое отверстие. Кзади латерально, чуть дистальнее места уровня объединения в общий ствол ключевого сплетения, задней чувствительный корешок утолщается в виде спинального или межпозвонкового узла, не имеющего отношение к переднему двигательному корешку.

Клинически, наряду с другими важными сторонами, выявляются:

- паралич паравертебральных мышц, которые иннервируются дорзальными, задними ветвями спинномозговых нервов;

- паралич мышц, управляющих лопаткой: зубчатая, ромбовидная;

- проводниковые нарушения спиного мозга;

синдром Клода Бернара-Горнера.

2.Травма надключичной части плечевого сплетения-постганглионарное повреждение плечевого сплетения после выхода из межпозвонкового отверстия, где С5-С6- спинальные нервы фиксированы соединительнотканными оболочками. Механизм травмы – удар по надплечью при падении или падающим предметом сверху с резким разведением угла между шеей и надплечьем и отведением головы кзади и в противоположную сторону.

Чаще разъединяется часть плечевого сплетения в межлестничном промежутке, примерно на уровне образования верхнего ствола плечевого сплетения. Реже страдает средний ствол плечевого сплетения.

3. При повреждении плечевого сплетения в заключичной области страдают вторичные стволы, которые раздавливаются или могут быть размозжены в промежутке между ключицей и первым ребром. Основной механизм травмы – непосредственный удар в ключицу с ее переломом и в область надплечья, плеча или резкое опускание плечевого сустава.

Подключичное поражение вызывает повреждения вторичных стволов и их ветвей и нервов. Механизм травмы отличается тем, что костные повреждения ключицы чаще являются непосредственной причиной их травмы.

Источник

Перелом плечевой кости со смещением – самая распространенная травма плечевого пояса, возникающая вследствие чрезмерной механической нагрузки на данную область тела, при падении, сильном ударе. Возникает в одинаковой мере у людей среднего и пожилого возраста, детей. Травмирование плеча возникает преимущественно при падении тела в положении вытянутой руки. Сроки выздоровления и полного сращения костей плеча зависят от тяжести травмы и возраста пострадавшего.

Причины и виды травмы

У пожилых людей травма плеча встречается чаще, нежели у молодых, что связано с физиологическими, возрастными изменениями в организме, в силу снижения содержания кальция и других микроэлементов, отвечающих за минерализацию костей. Подвержены травме и дети, у которых кости еще не окрепли и не развились навыки правильного группирования при падении.

У пожилых людей травма плеча встречается чаще, нежели у молодых, что связано с физиологическими, возрастными изменениями в организме, в силу снижения содержания кальция и других микроэлементов, отвечающих за минерализацию костей. Подвержены травме и дети, у которых кости еще не окрепли и не развились навыки правильного группирования при падении.

Еще одна причина перелома плечевой кости – вывих в области плечевого сустава с сопутствующим резким сокращением мышечных волокон. Встречается данная патологическая картина по причине чрезмерной нагрузки у спортсменов в процессе активных физических занятий.

Перелом в районе плечевой кости классифицируют на виды, в соответствии с местом локализации и сопутствующими осложнениями:

| Локализация | Линия слома | Состояние обломков | Наличие раны |

| – верхняя плечевая область (бугорок, анатомическая и хирургическая шейка, головка); – тело; – нижняя часть (блок, головка, мыщелок – наружный и внутренний). | – внутрисуставной (линия излома затрагивает сустав); – внесуставной (сустав остается целостным). | – перелом плеча со смещением; – отсутствие смещений. | – закрытый перелом плечевой кости; – открытый (травмирование тканей, разрыв кожного покрова). |

Наиболее тяжелыми видами травмирования считаются открытый, со смещением и оскольчатый перелом плечевой кости. При открытом переломе поврежденная часть кости с острым концом разрывает мягкие ткани и кожу, образуется рана с кровотечением.

Без оказания своевременной помощи с правильной обработкой раны существует риск попадания инфекции в рану с дальнейшим заражением крови.

При переломе плеча со смещением костей острые края обломков могут повредить кровеносные сосуды и корешки нервных окончаний. В первом случае существует риск открытия кровотечения, в другом – нарушение функции нервного окончания способно спровоцировать нарушения чувствительности конечности и в дальнейшем привести к полной обездвиженности.

Оскольчатый перелом – сложный в плане лечения. Перед тем, как фиксировать плечевой пояс гипсом, проводится операция по восстановлению первоначального положения костных обломков. Если части кости слишком мелкие или же тотально поврежденные, потребуется проведение протезирования.

По линии излома различают:

- Винтообразный перелом;

- Поперечный;

- Косой;

- Оскольчатый.

Открытый и закрытый перелом плеча нередко осложняется повреждением головки плечевой кости, в которую врезается острый костный обломок. Данный тип травмирования называется вколоченный перелом плечевой кости, без своевременного лечения приводящий к полному разрушению головки плеча.

Как проявляется?

Симптоматика травмы разнится и зависит от вида и места локализации. Общие клинические проявления следующие:

- сильная боль;

- покраснение в области травмирования;

- отечность;

- ограничение подвижности.

Врачи-травматологи, по месту локализации травмированного участка, выделяют следующие признаки:

| Шейка | Большой бугорок | Перелом диафиза плечевой кости | Чрезмыщелковый перелом плеча |

– болевой синдром в области повреждения; – деформация плечевого пояса; – укорочение одной части; – хруст при пальпации; – неподвижность; – отеки; – при открытом типе – кровотечение, нарушена чувствительности кисти; – невозможность сгибать пальцы. | – боль в верхнем участке плеча над местом травмы; – отсутствие подвижности; – деформация отсутствует; – припухлость; – хруст при пальпации; – разрыв сосудов и корешков нервных окончаний случается в крайне редких случаях. | – сильный болевой симптом; – ярко выраженная суставная деформация с травмированной стороны; – кровоподтек; – неподвижность суставов в плече и локте; – свисание кисти вследствие повреждения нервных окончаний. | – боль, распространяющаяся на локтевую и плечевую область сустава; – отек; – деформация сустава (если сопутствует смещение); – хруст; – неподвижность локтя. |

Чрезмыщелковый перелом плечевой кости опасен высокими рисками повреждения артерии, вследствие чего происходит заражение крови. Повреждение коронарного кровеносного сосуда проявляется, как правило, в отсутствии пульсации в предплечевой области.

Оказание доврачебной помощи

Перелом, независимо от места повреждения, приводит к тяжелым последствиям в тех случаях, когда помощь оказана несвоевременно. Сразу после получения травмы, особенно при подозрении на перелом, рекомендуется немедленно вызвать бригаду скорой помощи. А до приезда медиков следует оказать помощь пострадавшему.

При закрытом травматическом повреждении потерпевшего можно доставить в больничное учреждение самостоятельно. Первая помощь при переломе плечевой кости включает следующие манипуляции:

- Для купирования боли дать пострадавшему препарат с обезболивающим действием. По возможности ввести лекарственное средство инъекционным путем.

- Принять успокоительный препарат, например, валериану, пустырник.

- Наложить шину на поврежденную часть плечевого пояса. Ввиду отсутствия медицинской шины можно использовать подручные средства – палки, доски, куски ткани, арматуру. Шина накладывается следующим образом – одна палка фиксируется со стороны предплечья, другая со стороны плеча, между собой и к плечу доски приматываются куском ткани или же бинтами. После наложения шины необходимо поврежденную руку зафиксировать к телу бинтами или тканью, чтобы полностью ее обездвижить, снизив, тем самым, риски смещения обломов костей.

Категорически запрещено самостоятельно прощупывать поврежденную область, пытаться вправить кость. Пострадавшему необходимо статично держать конечность, так как любое резкое движение способно спровоцировать смещение костей и повреждение кровеносных сосудов, корешков нервных окончаний.

При открытой травме категорически запрещается трогать выступившую кость, пытаться вправить ее обратно. Меры первой помощи предполагают обязательную обработку раны антисептическими препаратами, наложение стерильной повязки, которая будет защищать место ранения от контакта с другими предметами.

Перед тем, как обработать рану, руку необходимо высвободить от одежды. Запрещено снимать рукав, от этого можно только повредить кость, приведя к ее смещению. Рукав одежды разрезается или разрывается.

Методы диагностики

Своевременное обращение за медицинской помощью может быть осложнено размытой симптоматической картиной, при которой болевой симптом имеет слабую интенсивность, и человек думает, что просто сильно ушиб руку. Происходит это чаще всего при закрытом переломе без смещения. Поставить точный диагноз может только врач после осмотра пациента и проведения медицинского обследования.

Для постановки точного диагноза проводится осмотр пациента с осторожной пальпацией места травмы. Если при пальпации слышен хруст, это является признаком того, что края обломанной кости трутся друг об друга. Осмотр проводится травматологом, который, перемещая плечо в разные положения, определяет, какие кости поломаны, и есть ли смещение.

Для уточнения диагноза проводится рентген. Данный метод исследования позволяет выявить характер травмы, вид излома (оскольчатый, линейный, винтовой перелом), состояние головки плеча.

Методы терапии

Медицинская помощь при переломе плеча заключается во введении обезболивающего препарата. При закрытом типе повреждения без смещения костных фрагментов травмированная конечность фиксируется гипсовой повязкой. В гипсе пациент находится от 1 до 2 месяцев, все зависит от интенсивности сращения костной ткани. Гипс накладывают на надплечье, опускаясь до локтя или кисти, в зависимости от типа травмы.

Лечение и срок срастания перелома плечевой кости руки со смещением варьируется от 2 до 4 мес. Перед гипсованием проводится процедура репозиции – складывание смещенных костей в исходном положении. В соответствии с тяжестью клинического случая, репозицию проводят при помощи закрытого или открытого метода:

- Открытая репозиция – полноценная хирургическая операция, проводится при наличии большого количества костных обломков или ввиду их большого смещения.

- Закрытая репозиция выполняется с применением общей анестезии и под контролем рентгеновского аппарата.

После снятия гипсовой повязки проводится рентген, на котором врач определяет степень сращения костей. У пациента может наблюдаться припухлость и отечность поврежденной области плеча, для купирования которой применяются препараты местного спектра действия – мази и крема.

Не всегда лечение перелома проводится только консервативной методикой. В некоторых случаях единственным методом терапии является хирургическая операция.

Оперативное вмешательство назначается в таких случаях:

- Невозможность провести закрытую репозицию;

- Отхождение отломков костей после репозиции;

- Нарушение функционирования корешка нервного окончания;

- Ущемление мышечной ткани костным обломком;

- Нарушение целостности кровеносных сосудов;

Для восстановления нормального положения переломанной кости и ее обломков проводится операция с пластиной, с ее помощью фиксируются части костной ткани, пока они не начнут срастаться в нормальном положении. Гипс при использовании медицинских аппаратов для сращения костей не накладывается.

О реабилитации

Если кости срослись полностью, приступают к восстановительному периоду. Реабилитация включается прохождение физиотерапии и выполнение комплекса лечебной физкультуры. Длительность восстановительного периода составляет 1-2 месяца. Возврат полной трудоспособности наступает через 3-4,5 месяца.

Реабилитация основана на проведении процедур физиотерапии:

- Электрофорез;

- УФО;

- Лечение ультразвуком.

Данные методики позволяют снять боль, купировать отечность, ускорить процесс регенерации костной их хрящевой ткани. Обязателен массаж, направленный на восстановление сухожилий и мышечной ткани. Если наблюдается напряженный плечевой пояс по причине гипертонуса мышц, массаж помогает расслабиться и снять чувство оцепенения.

Для восстановления двигательной функции плеча проводится курс лечебной физкультуры. Упражнения выполняются осторожно, без резких движений, так как это может быть опасно для сращенных костей. Напрягать во время физкультуры плечо нельзя, при появлении боли процедуры временно приостанавливаются.

Переломы плечевой кости – повреждения, лечить которые необходимо немедленно. Особую опасность травма представляет у ребенка в период интенсивного роста костной ткани. Даже если признаки перелома не проявляются сразу, после падения или удара необходимо обратиться за врачебной помощью, чтобы поставить верный диагноз, предупредив осложнения.

Источник