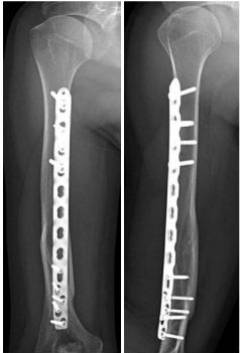

Перелом плеча неправильно сросся

Вследствие нарушения репаративного остеогенеза происходит замедленное сращение костей, а в некоторых случаях это приводит к их несращению и образованию ложного сустава (псевдоартроз). Причиной этого могут быть общие и местные факторы.

- Факторы нарушения заживления переломов

- Несросшийся перелом

- Псевдоартроз

- Оперативное лечение больных с ложными суставами

- Неправильное сращение кости

Факторы нарушения заживления переломов

К общим факторам относятся: нарушение функции эндокринных желез, беременность, авитаминоз, острые и хронические инфекционные заболевания, расстройства трофики т.д.

Местные факторы являются ведущими среди причин нарушения репаративного остеогенеза. Их можно разделить на три группы (Д. В. Руда, 1976):

1. Ошибки при лечении: недостаточная репозиция отломков и неустраненных интерпозиций мягких тканей между ними, ненадежная иммобилизация после репозиции и частая замена гипсовых повязок, слишком обширное скелетирование кости во время операции (нарушается кровоснабжение), применение неадекватных фиксаторов для остеосинтеза (нестабильная фиксация) и др.

2. Факторы, связанные с тяжестью травмы и ее осложнениями: множественные и открытые переломы, массивное повреждение мягких тканей (мышц, сосудов, нервов), нагноение и остеомиелит.

3. Причины, которые зависят от анатомо-физиологических особенностей перелома: локализация, степень кровоснабжения (перелом головки или шейки бедренной кости, ладьевидной кости) и другие.

Нарушение репаративного остеогенеза при переломах костей ведет к замедленной консолидации (сращения) отломков, к несращению их или образованию ложного сустава (псевдоартроз), иногда – к неоартрозу (новому суставу). Под замедленной консолидацией перелома понимают такие случаи, когда не произошло костное сращение отломков в общепринятые нормальные сроки для конкретной локализации перелома.

Несросшийся перелом

Несросшимся переломом называют такой, при котором после двойного срока, необходимого для сращивания данной кости, клинически выявляют боль и патологическую подвижность в месте перелома, рентгенологически – щель между отломками при еще закрытых (костнонезарощених) костно-мозговых полостях отломков. Если есть костная заращение этих полостей замыкающими пластинками, это говорит о сложившемся ложном суставе (псевдоартроз).

Итак, дифференцировать несросшийся перелом от псевдоартроза можно клинически за болью в месте перелома, который возникает во время движений и нагрузки конечности, и рентгенологически – за отсутствием заращениея костно-мозговых полостей.

Все последствия нарушения репаративного остеогенеза патогенетически взаимосвязаны, зависят от причинных факторов и качества лечения. Во время движения отломков происходит постоянное травмирование свежих структур костной мозоли, включая новообразованные сосуды.

При сохранении способности человеческого организма к репаративному процессу в области перелома появляются компенсаторные изменения в виде краевых разрастаний, которые в той или иной степени постепенно уменьшают патологическую подвижность отломков. Образуется гипертрофический или гиперваскулярний мозоль, при которых преобладают процессы костеобразования над процессами рассасывания кости. Несмотря на образование значительного веретенообразного загрубения в области перелома, клинически определяют патологическую подвижность, болезненность, рентгенологически костного сращения между ними не видно. Щель между отломками заполнена грубоволокнистой соединительной тканью.

Далее регенеративный процесс при замедленном сращении может идти в двух направлениях, что зависит от ряда факторов. Если отломки сжимаются между собой, а при их нагрузке (физиологическое сокращение мышц, дозированная нагрузка в повязке) действующая сила совпадает с осью поврежденного сегмента и идет перпендикулярно к линии перелома, то волокнистая соединительная ткань превращается в хрящевую, а затем – в костную, т.е. наступает вторичное сращение костей, хотя происходит оно довольно долго.

Если сила будет действовать не по оси сегмента, совпадать или приближаться к линии перелома, то кости не срастутся, и постепенно сформируется гипертрофический ложный сустав. Характерными клиническими признаками ложного сустава является патологическая подвижность и отсутствие боли на месте перенесенного перелома, рентгенологическими – закрытие костно-мозговых полостей (наличие запирающих пластинок) и щель между отломками

Преобладают процессы рассасывания костной ткани над костеобразованием. Концы отломков становятся тоньше и заостренными, а щель между ними шире. Параосальные костные наслоения исчезают. Обломки между собой соединены соединительной тканью, которая наименее дифференцированная и не требует хорошего кровоснабжения. При значительной патологической подвижности между отломками формируются щель и типичный гиповаскулярний (атрофический) псевдоартроз.

Псевдоартроз

Зачастую бывает псевдоартроз большеберцовой кости, реже – костей предплечья, плеча и бедра.

При длительном псевдоартрозе щель на время заполняется слизеподобной жидкостью, а концы отломков от трения покрываются грубоволокнистым хрящом, шлифуются, участок охватывается фиброзной капсулой и таким образом возникает новый сустав (неоартроз).

Лечение по поводу переломов костей с нарушением репаративного остеогенеза включает общие и местные средства.

Общие средства лечения заключаются в повышении имуннореактивних сил организма, тонуса мышц, улучшении гемодинамики, обменных процессов и т.д. Для этого применяют полноценное, богатое белками и витаминами, питание, анаболические стероиды (нерабол, кортикотропин), мумие, экзогенную ДНК т.д. Назначают ЛФК, массаж, физиотерапевтические процедуры (общее кварцевание, теплые укутывания и т.п.).

Местное лечение заключается в создании оптимальных условий для сращения кости путем репозиции и обездвиживания отломков, нормализации местного крово- и лимфо обращения и трофики тканей, в профилактике и рациональном лечении гнойных осложнений.

При замедленной консолидации сращения костей достигают консервативными методами – надежной фиксацией и стимуляцией репаративных процессов.

Если перелом не срастается в нормальный для него срок и сопровождается гипертрофическим мозолью, то целесообразно продолжить фиксацию сегмента гипсовой повязкой, ортезом, а лучше – аппаратом Илизарова или другим аппаратом с функциональной нагрузкой конечности. Одновременно следует применять комплекс общих и местных средств лечения, которые бы стимулировали сращения кости.

В тех случаях, когда после травмы прошло два средние сроки, необходимые для сращения кости конкретного сегмента (локализации), а сращения нет, то рассчитывать на успех консервативного лечения нельзя.

Оперативное лечение больных с ложными суставами

Оперативное лечение больных с ложными суставами применяют давно, и методы его совершенствуются по мере развития науки. При псевдоартрозе, который образовался после закрытого перелома, в свое время методом выбора был металлоостеосинтез с костной пластикой.

После обнажения участка псевдоартроз освобождают от рубцов и освежают костные отломки, которые после репозиции прочно фиксируют металлическим стержнем, убитым интрамедуллярного. Затем участок псевдоартроза перекрывают костным аутотрансплантатом, который берут из проксимального метаэпифиза большеберцовой кости или крыла подвздошной кости, используют аллотрансплантаты (консервированные трупные) или ксенотрансплантаты (бычью кость). Трансплантат тесно подгоняют губчатой поверхностью к обнаженному слою участка псевдоартроза и прочно фиксируют проволокой или болтами. Операцию заканчивают наложением гипсовой повязки, которой иммобилизуют конечность до сращивания кости.

При тугом псевдоартрозе без смещения отломков хороших результатов достигают с помощью менее травматического операции – костной пластики с Хахутовым. После обнажения участка псевдоартроз со стороны раны поднадкостничной в обоих отломков вырезают одинаковой ширины трансплантаты. Их длина в одном из отломков должна составлять 2 / с, а во втором – 1 / с общей длины трансплантата. Трансплантаты перемещают так, чтобы более длинной частью перекрыть щель псевдоартроза, а меньшей заполнить образовавшийся дефект после перемещения. После операции конечность фиксируют гипсовой повязкой до сращения кости.

При гиповаскулярном псевдоартрозе оправдала себя операция декортикации, которая обновляет процессы регенерации. После вскрытия всех мягких тканей в области псевдоартроза поднадкостничной долотом сбивают тонкие пластинки коры так, чтобы они содержались на надкостнице с прилегающими к нему мягкими тканями. Выполнив круговую декортикацию, рану зашивают и накладывают гипсовую повязку.

Для возбуждения репаративного остеогенеза и улучшения кровоснабжения участка псевдоартроз некоторые хирурги долотом делают насечки мозоли и кости на глубину 2-3 мм в виде еловой шишки. Весьма проблематично было лечение больных с инфицированным псевдоартрозом, осложненным остеомиелитом, и после открытых переломов. Лечение затягивалось на многие месяцы и даже на годы, поскольку открытое оперативное лечение можно проводить не ранее 6 месяцев после заживления нагноившейся раны или закрытия свища.

Чтобы ускорить срастание инфицированного псевдоартроза, применялась операция Стюарда-Богданова, или внеочагового обходного полисиностоза, а при дефектах большеберцовой кости – операция Гана – перемещение малоберцовой кости под большеголенную.

Разработка и воплощение в травматологическую практику компрессионно-дистракционного аппарата Илизарова открыло новую эпоху, которая в корне изменила тактику лечения при псевдоартрозах, в том числе осложненных остеомиелитом и дефектами кости.

Применение аппаратного остеосинтеза позволяет устранить деформацию, создает стабильную фиксацию поврежденного сегмента, обеспечивает движения в прилегающих суставах, позволяет нагружать конечность. Однако при гиповаскулярном псевдоартрозе процесс срастания кости даже в аппарате остается замедленным, и поэтому нужно дополнительно применять костную пластику.

Больных с нагноительных процессами в области псевдоартроза лечат по общим правилам гнойной хирургии в условиях аппаратного остеосинтеза.

При псевдоартрозах, осложненных остеомиелитом, даже когда есть свищ, применение аппарата и создание стабильной фиксации приводит к усилению регенерации, затуханию воспалительного процесса, закрытию свища и сращению кости. Если есть сформированный секвестр, проводят секвестрэктомию в аппарате или перед его наложением. С помощью аппаратного остеосинтеза удается сократить срок лечения больных и добиться сращения кости.

При дефектах кости накладывают 4-кольцевой (или больше) компрессионно-дистракционный аппарат, проводят однополюсную, а при больших дефектах – двухполюсную остеотомию (компактотомию) в метафизарном (губчатом) участке кости. После образования первичного клеточного регенерата (7-10 дней) начинают опускать средний фрагмент кости в сторону дефекта. Опускания проводят очень медленно, по 1 мм в сутки (в один или два приема по 0,5 мм), сближением между собой средних колец аппарата. По мере расширения пространства в области остеотомии он заполняется новым регенератом, постепенно растет.

При достижении сближения концов костных отломков в месте бывшего дефекта, создают некоторую их компрессию, чтобы вызвать некробиоз и стимулировать местный репаративный процесс и сращение отломков. Для полного костного сращения аппарат следует содержать в нейтральной позиции в течение 2,5-4 мес. Этот способ лечения позволяет устранять дефекты костей на значительном протяжении (15 см и более).

Неправильное сращение кости

Неправильно сросшимся называют перелом, при котором кость срослась с отклонением от ее анатомической оси и нарушением статикодинамической функции.

У больных с переломами костей, которые не лечились или неправильно лечились, кости срастаются преимущественно со смещением отломков. При неправильно сросшихся внутрисуставных переломах является инконгруентность суставных поверхностей или нарушения угловых соотношений сустава, ведет к нарушению функций конечности, контрактуры, развития посттравматического деформирующего артроза и вторичных статических деформаций.

При диафизарных переломах кости неправильно срастаются, если есть полная репозиция отломков, наложена неполноценная гипсовая повязка или ее преждевременно снят, в результате чего обломки повторно смещаются.

Очень часто отломки не управляются скелетным извлечением, когда не соблюдаются правила репозиции и не используют корригирующих тяг, или обломки вторично смещаются вследствие преждевременного снятия извлечения. Бывают случаи неправильного сращения костей, если больной нарушает режим лечения.

Лечение больных с неправильным сращиванием костей проводят тогда, когда нарушается функция конечности или имеет место укорочение нижней конечности. Укорочена верхняя конечность с сохраненной осью и функцией лечению не подлежит. Следует устранить угловое смещение отломков у детей, поскольку с возрастом деформация будет увеличиваться.

В случае неполного сращения диафизов костей деформацию можно устранить закрытым способом под наркозом. Неправильно сросшиеся диафизы и эпифизы требуют оперативного лечения. Чаще всего проводят остеотомию на верхушке деформации диафиза с фиксацией отломков металлическим фиксатором и последующим лечением, как и при свежих переломах. Сросшиеся отломки, смещены в ширину, во время операции выделяют, освежают, открывают костно-мозговые полости, а после репозиции проводят металлоостеосинтез.

Околосуставной остеотомией ограничиваются при нарушении оси конечности после внутрисуставного перелома, который обязательно требует восстановления конгруэнтности суставных поверхностей. Смещенный отломок отделяют до мозоли, репонируют под визуальным контролем и фиксируют так, чтобы совпадали суставные хрящевые поверхности. Если такая операция невозможнп, то проводят артропластику (локтевого, тазобедренного, коленного), артродез (голеностопного, коленного) или эндопротезирование (тазобедренного, коленного, локтевого суставов) у пожилых людей.

Источник

Перелом плеча – довольно распространенная травма, во время которой происходит нарушение целостности плечевой кости.

Перелом плечевой кости в цифрах и фактах:

- По статистике перелом плеча составляет 7% от всех остальных видов переломов (по разным данным, от 4% до 20%).

- Травма часто встречается как среди пожилых, так и среди молодых людей.

- Типичный механизм возникновения перелома – падение на вытянутую руку или на локоть.

- Тяжесть перелома, характер и сроки лечения сильно зависят от того, какая часть плеча повреждена: верхняя, средняя или нижняя.

Особенности анатомии плечевой кости

Плечевая кость – длинная трубчатая кость, которая верхним концом соединяется с лопаткой (плечевой сустав), а нижним – с костями предплечья (локтевой сустав). Она состоит из трех частей:

Плечевая кость – длинная трубчатая кость, которая верхним концом соединяется с лопаткой (плечевой сустав), а нижним – с костями предплечья (локтевой сустав). Она состоит из трех частей:

- верхняя – проксимальный эпифиз;

- средняя – тело (диафиз);

- нижняя – дистальный эпифиз.

Верхняя часть плечевой кости заканчивается головкой, которая имеет форму полусферы, гладкую поверхность и сочленяется с суставной впадиной лопатки, образуя плечевой сустав. Головка отделена от кости узкой частью – шейкой. За шейкой находятся два костный выступа – большой и малый бугорки, к которым прикрепляются мышцы. Ниже бугорков расположена еще одна узкая часть – хирургическая шейка плеча. Именно в этом месте чаще всего происходит перелом.

Верхняя часть плечевой кости заканчивается головкой, которая имеет форму полусферы, гладкую поверхность и сочленяется с суставной впадиной лопатки, образуя плечевой сустав. Головка отделена от кости узкой частью – шейкой. За шейкой находятся два костный выступа – большой и малый бугорки, к которым прикрепляются мышцы. Ниже бугорков расположена еще одна узкая часть – хирургическая шейка плеча. Именно в этом месте чаще всего происходит перелом.

Средняя часть плечевой кости, – её тело, – является самой длинной. В верхней части оно имеет круглое сечение, а в нижней – треугольное. Вдоль и вокруг тела плечевой кости проходит по спирали борозда – в ней находится лучевой нерв, имеющий важное значение в иннервации руки.

Нижняя часть плечевой кости уплощена и имеет большую ширину. На ней находятся две суставные поверхности, служащие для сочленения с костями предплечья. С внутренней стороны расположен блок плечевой кости – он имеет цилиндрическую форму и сочленяется с локтевой костью. С наружной стороны расположена небольшая головочка плечевой кости, имеющая сферическую форму и образующая сустав с лучевой костью. По бокам на нижней части плечевой кости находятся костные возвышения – наружный и внутренний надмыщелки. К ним прикрепляются мышцы.

Нижняя часть плечевой кости уплощена и имеет большую ширину. На ней находятся две суставные поверхности, служащие для сочленения с костями предплечья. С внутренней стороны расположен блок плечевой кости – он имеет цилиндрическую форму и сочленяется с локтевой костью. С наружной стороны расположена небольшая головочка плечевой кости, имеющая сферическую форму и образующая сустав с лучевой костью. По бокам на нижней части плечевой кости находятся костные возвышения – наружный и внутренний надмыщелки. К ним прикрепляются мышцы.

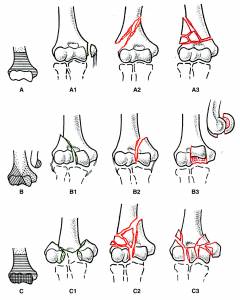

Виды переломов плечевой кости

В зависимости от места расположения:

- перелом в верхней части плечевой кости (головки, хирургической, анатомической шейки, бугорков);

- перелом тела плечевой кости;

- перелом в нижней части плечевой кости (блока, головочки, внутреннего и наружного надмыщелков).

В зависимости от расположения линии перелома по отношению к суставу:

- внутрисуставные – перелом происходит в части кости, которая принимает участие в формировании сустава (плечевого или локтевого) и покрыта суставной капсулой;

- внесуставные.

В зависимости от расположения отломков:

- без смещения – поддаются лечению проще;

- со смещением – отломки смещены относительно первоначального положения кости, их необходимо вернуть на место, что не всегда удается без операции.

В зависимости от наличия раны:

- закрытые – кожа не повреждена;

- открытые – имеется рана, через которую могут быть видны отломки кости.

Переломы в верхней части плечевой кости

Виды переломов в верхней части плечевой кости:

Виды переломов в верхней части плечевой кости:

- перелом головки – она может быть раздавлена или деформирована, может оторваться от плечевой кости и развернуться на 180°;

- перелом анатомической шейки;

- перелом хирургической шейки – переломы анатомической и хирургической шейки плеча чаще всего бывают вколоченными, когда одна часть кости входит в другую;

- переломы, отрывы большого и малого бугорка.

Причины

- падение на локоть;

- удар в область верхней части плеча;

- отрывы бугорков чаще всего происходят при вывихах в плечевом суставе, за счет резкого сильного сокращения прикрепленных к ним мышц.

Симптомы переломов плеча в верхней части:

- Отек в области плечевого сустава.

- Кровоизлияние под кожей.

- Резкая боль.

- В зависимости от характера перелома, движения в плечевом суставе невозможны совсем или возможны частично.

Диагностика

Пострадавший должен быть немедленно доставлен в травмпункт, где его осматривает врач-травматолог. Он ощупывает область поврежденного сустава и выявляет некоторые специфические симптомы:

Пострадавший должен быть немедленно доставлен в травмпункт, где его осматривает врач-травматолог. Он ощупывает область поврежденного сустава и выявляет некоторые специфические симптомы:

- При постукивании по локтю или нажатии на него боль значительно усиливается.

- Во время ощупывания области сустава возникает характерный звук, напоминающий лопающиеся пузырьки – это острые края отломков задевают друг о друга.

- Травматолог берет плечо пострадавшего своими руками и осуществляет разные движения. При этом он пытается почувствовать пальцами, какие части кости смещаются, а какие остаются на месте.

- Если одновременно с переломом имеется вывих – при ощупывании плечевого сустава врач не обнаруживает головку плеча на её привычном месте.

Окончательный диагноз устанавливают после выполнения рентгеновских снимков: на них видно место перелома, количество и положение отломков, наличие смещения.

Лечение

Если имеется трещина кости, либо отломки не смещены, обычно врач просто проводит обезболивание и накладывает гипсовую повязку на 1-2 месяца. Она начинается от лопатки и заканчивается на предплечье, фиксируя плечевой и локтевой суставы.

Если имеется трещина кости, либо отломки не смещены, обычно врач просто проводит обезболивание и накладывает гипсовую повязку на 1-2 месяца. Она начинается от лопатки и заканчивается на предплечье, фиксируя плечевой и локтевой суставы.

Если имеется смещение, перед наложением гипсовой повязки врач осуществляет закрытую репозицию – возвращает отломки в правильное положение. Чаще всего это делают под общим наркозом, особенно у детей.

На 7-10-й день начинают проводить лечебную физкультуру (движения в локтевом, лучезапястном, плечевом суставе), массаж, физиотерапевтическое лечение:

| Процедура | Назначение | Как проводится? |

| Электрофорез с новокаином | Устранение болей. Анестетик проникает непосредственно через кожу в область сустава. | Для процедуры используют два электрода, один из которых располагают на передней поверхности плечевого сустава, а другой – на задней. Электроды обернуты тканью, смоченной в растворе лекарственного вещества. |

| Электрофорез с хлористым кальцием | Уменьшение отека и воспаления, ускорение регенерации кости. | |

| УФО – ультрафиолетовое облучение | Ультрафиолетовые лучи способствуют выделению в тканях биологически активных веществ, способствуют усилению процессов регенерации. | Напротив плечевого сустава помещают прибор, который генерирует ультрафиолетовое излучение. Расстояние от прибора до кожи, интенсивность и продолжительность облучения подбирают в зависимости от чувствительности кожи. |

| Ультразвук | Ультразвуковые волны осуществляют микромассаж тканей, улучшают кровоток, усиливают процессы регенерации, обеспечивают противовоспалительный эффект. Облучение ультразвуком совершенно безопасно для организма. | Используют специальный прибор, генерирующий ультразвуковые волны. Его направляют на область плечевого сустава и проводят облучение. |

Все эти процедуры применяют не одновременно. Для каждого больного врач составляет индивидуальную программу, в зависимости от его возраста, состояния, наличия сопутствующих заболеваний, тяжести перелома.

Показания к хирургическому лечению при переломах плечевой кости в верхней части:

Возможные осложнения

Нарушение функции дельтовидной мышцы. Происходит в результате поражения нерва. Отмечается парез, – частичное нарушение движений, – или полный паралич. Больной не может отвести плечо в сторону, высоко поднять руку.

Артрогенная контрактура – нарушение движений в плечевом суставе за счет патологических изменений в нем. Разрушается суставной хрящ, разрастается рубцовая ткань, суставная капсула и связки становятся чрезмерно плотными, утрачивают свою эластичность.

Привычный вывих плеча – осложнение, которое развивается после переломовывиха (когда одновременно возникает перелом и вывих). Если лечение было проведено неправильно или несвоевременно, то в будущем вывих возникает легко, от незначительного усилия.

Перелом плечевой кости в средней части

Причины

- падение на вытянутую руку или на локоть;

- удар в области плечевой кости.

Симптомы

- Деформация плеча. Отломки практически всегда смещаются относительно друг друга, поэтому форма плеча изменяется.

- Укорочение поврежденного плеча по сравнению со здоровым.

- Нарушение функции: движения в плечевом и локтевом суставе становятся невозможны из-за повреждения кости и боли.

- Отек в области перелома.

- Сильная боль.

- Кровоизлияние под кожей.

Диагностика переломов плеча в средней части

Симптомы, которые определяет травматолог во время осмотра пострадавшего в травмпункте:

Симптомы, которые определяет травматолог во время осмотра пострадавшего в травмпункте:- Патологическая подвижность. Отломки кости могут смещаться относительно друг друга.

- Болезненность при осевой нагрузке. Для её проверки врач сгибает руку пострадавшего в локтевом суставе и нажимает на локоть параллельно оси плеча, либо постукивает по нему. При этом боль усиливается.

- Крепитация. Это характерный звук, напоминающий лопающиеся пузырьки или хрустящий под ногами снег.

Возникает во время ощупывания поврежденной руки, за счет того, что острые кря отломков задевают друг за друга.

Проверять все эти симптомы нужно очень аккуратно, это может делать только врач-специалист. Неумелые действия могут привести к повреждению сосудов и нервов, тяжелым осложнениям.

Окончательный диагноз устанавливают после проведения рентгенологического исследования. На снимке видно, на каком уровне сломана плечевая кость, в какую сторону произошло смещение.

Лечение

Чаще всего переломы плечевой кости в средней части лечат без операции:

- Сначала осуществляется закрытая репозиция – устранение смещения отломков.

- Когда смещение устранено, накладывают гипсовую повязку. Она начинается от предплечья и продолжается на плечо, грудную клетку.

- Для предотвращения смещения отломков накладывают скелетное вытяжение. Через локоть проводят стальную спицу, к которой крепят скобу и подвешивают к ней груз.

- Во время наложения гипса и скелетного вытяжения делают рентгеновские снимки, следят, чтобы отломки не сместились снова. Если один отломок смещается на 1/3 диаметра по отношению к другому – такое смещение считается допустимым: в итоге кость всё равно срастется ровно.

- Через 2-3 месяца гипс снимают.

- После этого проводится реабилитация в течение 1-1,5 месяца. Больному назначают лечебную физкультуру, массаж, физиопроцедуры (см. выше). Быстро восстановить функцию плечевого и локтевого суставов помогает выполнение движений в воде (в ванной, бассейне).

- Через 3-4 месяца полностью восстанавливается работоспособность.

Показания к хирургическому лечению:

Показания к хирургическому лечению:- Не удается устранить смещение отломков при помощи закрытой репозиции.

- После репозиции смещение отломков происходит снова.

- Повреждение лучевого нерва (см. ниже).

- Ущемление фрагмента мышцы или другой ткани между отломками, в результате чего их сращение становится невозможным.

Во время операции хирург делает разрез, получает доступ к отломкам и соединяет их при помощи металлического стержня или пластин и винтов. После этого гипс накладывать уже не нужно. Иногда применяют аппарат Илизарова.

Сразу после операции больному назначают лечебную физкультуру. Работоспособность восстанавливается примерно на 1 месяц быстрее, чем при лечении гипсовым лонгетом и вытяжением.

Осложнения

Повреждение лучевого нерва. Этот нерв проходит по спиральной борозде, расположенной на плечевой кости, и иннервирует мышцы-разгибатели плеча, предплечья, кисти. Чаще всего происходит парез – частичное нарушение функции. Может развиваться полный паралич.

Признаки нарушения функции лучевого нерва:

Признаки нарушения функции лучевого нерва:- нарушение разгибания в локтевом, лучезапястном суставе, в суставах пальцев;

- рука имеет характерное положение: она постоянно согнута;

- не получается ухватить пальцами различные предметы;

- нарушена чувствительность кожи по задней поверхности плеча, предплечья, кисти;

- если ничего не предпринимать – со временем в мышцах, иннервируемых пораженным нервом, начинает развиваться атрофия.

Лечением этого осложнения занимается невролог. Поврежденный нерв пытаются восстановить при помощи лекарственных препаратов, витаминов, физиопроцедур.

Ложный сустав. Если между отломками ущемлен кусок мышцы или другой мягкой ткани, они не могут срастись. Сохраняется патологическая подвижность, как будто появился новый сустав. Требуется хирургическое лечение.

Переломы плеча в нижней части

Причины

- Падение на переразогнутую вытянутую руку – разгибательный перелом.

- Падение на локоть, когда предплечье сильно согнуто – сгибательный перелом.

В зависимости от того, каким образом произошла травма, отломки кости смещаются по-разному.

Виды переломов

Нижняя часть плеча имеет сложное строение, поэтому переломы здесь имеют разнообразную форму. Линия перелома может проходить через блок плечевой кости, наружный, внутренний надмыщелок, головочку.

Особенно опасен бывает этот вид травм у детей, так как у них в нижней части плеча находятся точки роста кости. Если одна из них будет повреждена – соответствующая часть кости перестанет расти. В итоге локтевой сустав будет деформирован, его функция нарушится.

Признаки перелома плечевой кости в нижней части

- деформация локтевого сустава;

- сильная боль;

- отек, кровоизлияние под кожей;

- невозможность движений в локтевом суставе.

Иногда при переломах в нижней части плечевой кости происходит повреждение сосудов и нервов. При этом предплечье и кисть бледнеют, приобретают мраморный цвет, отмечается онемение, неприятные ощущения: покалывания, «ползание мурашек». Необходимо как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу и восстановить кровоток, в противном случае он потеряет часть руки.

Диагностика

Пострадавшего осматривает врач-травматолог. Он ощупывает поврежденную часть руки, определяет симптомы:

Пострадавшего осматривает врач-травматолог. Он ощупывает поврежденную часть руки, определяет симптомы:- спереди и сзади в области локтевого сустава прощупываются выступы и западения, в соответствии с направлением смещения отломков;

- патологическая подвижность – во время ощупывания отломки смещаются относительно друг друга;

- нарушение формы плеча – надмыщелки смещаются относительно своего нормального расположения;

- крепитация – характерный звук во время ощупывания, который напоминает хруст снега.

После осмотра пострадавшего выполняется рентгенография, во время которой устанавливают характер перелома, количество и положение отломков, наличие смещения.

Лечение

Если отломки не смещены, то врач накладывает гипсовый лонгет от оснований пальцев кисти до плечевого сустава. Через 3-4 недели его снимают, начинают делать физиопроцедуры. Через 2-2,5 месяца функция поврежденной руки полностью восстанавливается.

Если имеется смещение, то травматолог пытается его устранить – выполняет закрытую репозицию.

Средние сроки лечения:

- 6-8 недель рука уложена на специальную отводящую шину;

- затем на 3-4 недели накладывают гипсовый лонгет;

- лонгет снимают, врач назначает лечебную физкультуру, физиотерапевтическое лечение.

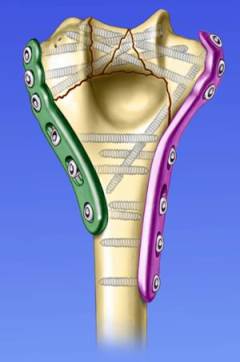

Если во время закрытой репозиции не удается устранить смещение, проводится хирургическое лечение. Отломки фиксируют при помощи стальных спиц, шурупов, пластин. Применяются различные конструкции по типу аппарата Илизарова.

Если во время закрытой репозиции не удается устранить смещение, проводится хирургическое лечение. Отломки фиксируют при помощи стальных спиц, шурупов, пластин. Применяются различные конструкции по типу аппарата Илизарова.Если во время закрытой репозиции устранить смещение не удается, и имеются противопоказания к проведению операции, то на плечо накладывают скелетное вытяжение.

Сроки лечения:

- 3-4 недели проводится вытяжение за локтевую кость;

- затем на 8 недель накладывают гипсовый лонгет;

- после снятия гипса проводят лечебную физкультуру, физиотерапевтическое лечение (электрофорез с хлористым кальцием, см. выше).

Осложнения

Контрактура Фолькмана. Снижение подвижности в локтевом суставе в результате нарушения кровообращения. Сосуды могут быть повреждены отломками плечевой кости или сдавлены при длительном ношении неправильно наложенной гипсовой повязки. Нервы и мышцы перестают получать достаточное количество кислорода, в результате чего отмечается нарушение движений и чувствительности.

Артрогенная контрактура в локтевом суставе. Развивается в результате патологических изменений в самом суставе, как и при артрогенной контрактуре плечевого сустава при переломах плеча в верхней части (см. выше).

Нарушение функции мышц предплечья. Происходит в результате повреждения лучевого и других нервов.

Как оказать первую поморщь пострадавшему с переломом плечевой кости?

- Ввести обезболивающее. Если под рукой больше ничего нет, можно дать пострадавшему таблетку обезболивающего. Если рядом находится человек, умеющий делать инъекции, то лучше ввести препарат внутримышечно.

- Дать успокоительное. Можно использовать капли настоя валерианы или пустырника.

- Зафиксировать поврежденную руку. Для этого можно использовать подручные материалы: дощечки, куски плотной фанеры, арматуры. Одну дощечку прибинтовывают к предплечью, другую – к плечу, а затем всю руку прибинтовывают к туловищу. Если под руками нет ничего подходящего, можно просто подвесить конечность на косынке.

- Как можно скорее доставить пострадавшего в больницу. Необходимо сразу вызвать бригаду «Скорой помощи».

Транспортировка осуществляется сидя.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно, без врача, с силой ощупывать место перелома, «проверять симптомы», «вправлять». Избегайте любых грубых и резких движений. Может произойти смещение отломков, повреждение сосудов и нервов – в будущем это приведет к тяжелым осложнениям.

Источник