Перелом пястной кости стопы лечение

Дата обновления: 2015-10-28

Если вам на ногу упал тяжелый предмет или по ступне проехал автомобиль, может произойти перелом плюсневой кости стопы, а то и нескольких, и требуется лечение. Плюсна располагается между фалангами пальцев и предплюсной стопы. Это не очень частая травма, она составляет всего 2,5% от всех переломов скелетных костей. Однако среди переломов стопы данная травма случается в 25-45% случаев. Данное повреждение требует врачебного вмешательства и соответствующего лечения, в противном случае человек может стать хромым или потеряет способность нормально передвигаться.

Виды переломов плюсневых костей

Повреждения подразделяются на травматические и усталостные:

- Травматические переломы случаются вследствие вывиха, прямого или непрямого удара. Прямой удар чаще всего приводит к перелому 2, 3 и 4 плюсневой кости. Это происходит при падении тяжелых предметов и попадании в автомобильные аварии. Непрямой тип травмы повреждает наружные кости — 1 и 5. Подобные повреждения случаются при неудачном приземлении на ноги, падении с высоты или при резком подвороте ступни. Травматические переломы бывают без смещения костных фрагментов и со смещением. Последние подразделяются на закрытые и открытые. Более опасным вариантом станет открытый перелом. Костные отломки высовываются наружу и разрывают мягкие ткани, что может осложниться инфицированием раны и самого перелома.

- Усталостные переломы больше свойственны профессиональным спортсменам, балеринам и танцовщицам, у которых длительное время на стопы воздействуют повторяющиеся нагрузки. У простых людей усталостный перелом бывает при ношении неудобной обуви, но обычно ситуацию осложняет деформация стопы или остеопороз.

В зависимости от местоположения различают перелом основания, диафиза или шейки плюсневой кости. Линия слома может быть долевой, поперечной, клиновидной, косой, Т-образной и т.д.

В зависимости от местоположения различают перелом основания, диафиза или шейки плюсневой кости. Линия слома может быть долевой, поперечной, клиновидной, косой, Т-образной и т.д.

В литературе встречается другое название усталостного перелома плюсневых костей — маршевый. Он наблюдался у солдат, передвигавшихся марш-бросками во время военных действий. Эта же патология называется переломом Дойчлендера. Этот врач доказал, что данный перелом плюсневой кости связан с повышенными нагрузками у солдат. Еще одним примером стал перелом Джонса — это повреждение основания пятой плюсневой кости. Этот перелом очень медленно заживает, а у некоторых он не срастается никогда.

Причины патологии

Главные причины перелома плюсневых костей:

- падение тяжелых предметов на стопу;

- травмы после автомобильных аварий и наездов;

- падение с высоты с приземлением на ноги;

- ослабление костей в результате остеопороза, деформаций стопы и других заболеваний;

- продолжительные тренировки у профессиональных спортсменов, балерин и т.д.

Симптомы патологии

Примечательно, что при повреждении плюсневых костей далеко не всегда наблюдаются самые распространенные симптомы перелома — крепитация, укорочение пальцев и смещение их в сторону, подвижность костных отломков. Все зависит от положения перелома, количества поврежденных костей и наличия смещения. То же относится к размеру и месту распространения отека тканей. Через пару дней после травмы отек может стать сильнее или уменьшиться. Кровоподтек со временем становится виднее, он может захватывать голеностопный сустав и пальцы ноги.

Перелом 5 плюсневой кости у основания сопровождается небольшим отеком, расположенным на тыльной стороне стопы. Порой припухлость может затронуть наружную часть голеностопа. Усталостный перелом костей стопы по признакам напоминает растяжение связок — отек стопы и боль при ходьбе, уменьшающаяся в покое и возвращающаяся при нагрузке. Это усложняет диагностику.

Диагностические мероприятия

Чтобы иметь точное представление, что именно произошло с костями стопы, необходимо сделать рентгенограмму в 2-3 проекциях (фронтальной, боковой и под углом). Некоторые переломы плюсневых костей на первичном рентгене невидны, они проявляются спустя 10-15 дней, когда начинает формироваться костная мозоль. Это справедливо для усталостных переломов без смещения.

В сомнительных случаях рекомендуют сделать компьютерную или магнитно-резонансную томографию стопы. Благодаря всестороннему исследованию врач сможет выбрать наиболее верный метод лечения.

Лечение плюсневой кости стопы

Переломы диафиза или шейки плюсневой кости без смещения лечат при помощи:

- эластичного бинта, обернутого вокруг стопы;

- заднего гипсового лонгета;

- короткой съемной шины из гипса или пласта;

- короткого пластмассового сапожка.

При переломе нежелательно опираться на сломанную стопу. При переломе у детей им всегда накладывают гипс, так как они не могут соблюдать врачебный запрет и наступают на ногу. В некоторых случаях врач может разрешить иногда опираться на пятку, но чаще всего передвигаются на костылях с опорой на здоровую ногу. Иммобилизация ноги в зависимости от тяжести случая, количества сломанных костей и других причин длится 3-5 недель.

В случае смещения костных отломков на расстояние более 4 мм проводят репозицию. Во время открытой репозиции хирург делает на стопе разрез, отводит сосуды, нервы и сухожилия. Сломанную кость вправляют, а потом на нее накладывают специальную металлическую пластину, которую закрепляют винтами. Иммобилизация гипсовой повязкой не требуется, потому что металлическая конструкция сама хорошо держит сломанные кости. В течение месяца больной может ходить, опираясь на пяточную кость.

По результатам рентгена врач может решить, что достаточно провести закрытую репозицию костных отломков, которые фиксируют чрескожно (без разрезов на коже) с помощью спиц Киршнера. Врач вручную устраняет смещение костных фрагментов, а потом с учетом особенностей перелома просверливает спицы. Внешний конец спицы остается снаружи. После срастания кости спицу убирают.

Достоинством методики является малая травматичность, отсутствие разреза и рубца, а также легкость и быстрота процедуры. К недостаткам относится неудобство из-за остающегося в течение месяца конца спицы, риск инфицирования раны и длительная иммобилизация в гипсе (не менее 1 месяца).

Перелом со смешением требует обязательной репозиции костных отломков. Неправильно сросшиеся кости могут привести к деформации стопы и дисфункции связок и сухожилий. При множественных переломах плюсневых костей ручная репозиция может быть неэффективной из-за недостаточной силы вытяжения и трудностей удержания костей в правильном положении. Для таких случаев существует скелетное вытяжение. Скелетное вытяжение костей проводят при помощи шелковой нити или проволоки, закрепленной за мягкие ткани дистальных фаланг. После этого наблюдается прорезывание мягких тканей, образование грубых рубцов или даже некроз дистальных фаланг.

Эти недостатки устраняются при скелетном вытяжении в раздвижной шине Черкес-Заде. Специальные цапки вытягивают непосредственно за кость дистальной фаланги. Пациент испытывает меньше трудностей и может нормально передвигаться на костылях. По завершении костного вытяжения лечение продолжается так же, как и в случае перелома без смещения.

Если сопоставить костные фрагменты обычным способом не получается и нельзя использовать внеочаговый чрескостный остеосинтез, проводится операция. Она направлена на адаптацию отломков и фиксацию их металлическим стержнем Богданова. Это исключает вторичное смещение отломков и обеспечивает быстрое заживление перелома.

Внутрикостный остеосинтез показан при косых и поперечных переломах диафиза плюсневых костей со смещением, когда не получается сделать закрытую репозицию. Этот метод применяют и при множественных переломах плюсневой кости.

Внутрикостный остеосинтез противопоказан при переломе головки и шейки плюсны, а также в случае внутрисуставного или продольного перелома плюсневой кости.

https://www.youtube.com/watch?v=7x8aWBQCy8Q

Если отломки костей сместились так, что получился угол, открытый к тыльной части стопы, после сращивания образуется костный выступ, который мешает человеку нормально опираться на подошвенную часть ноги. Точное вправление костных фрагментов и их надежная фиксация необходимы для сохранения продольного и поперечного свода стопы. В противном случае человек хромает и постоянно испытывает боль во время ходьбы.

Поделиться ссылкой:

Источник

Лечение закрытых переломов пястных костей

Пястные кости располагаются не в одной плоскости, а образуют свод кисти. Свод запястья переходит в свод, образованный пястными костями.

Этот полукруг дополняется до полного круга большим пальцем, и таким образом кончики пальцев соприкасаются в одной точке. Если свод кисти, вследствие повреждения костей или мышц, уплощается, то образуется травматическая плоская кисть.

При переломе пястных костей отломки смещаются с образованием угла, открытого к ладони. Межкостные и червеобразные мышцы оказывают действие на апоневроз разгибателей пальцев и головки костей, смещая их в сторону ладони. Действие сгибателей аналогично.

Переломы шейки пястных костей встречаются довольно часто. Если смещение головки является незначительным, то на кисть следует наложить гипсовую перчатку с шиной для фиксации соответствующего пальца. Однако любое значительное смещение головки нуждается в репозиции, которая наиболее просто выполняется по способу Яхса, то есть на согнутый в пястно-фаланговом суставе палец соответственно направлению продольной оси основной фаланги оказывается давление в дорзальном направлении.

После репозиции пястнофаланговый сустав иммобилизуется по описанному выше способу — на три недели. При переломе шейки пястной кости иногда требуется фиксация при помощи спицы Киршнера (Буннелл) по показаниям и способам, описанным выше в связи с оперативным лечением переломов диафизов. Как правило, при переломах диафиза пястных костей имеется значительное смещение отломков.

При прямом действии силы обычно возникают поперечные переломы диафизов пястных костей, косые переломы являются результатом действия непрямой травмы. Смещение отломков приводит к следующим деформациям:

а) образование угла, открытого к ладони, вследствие напряжения мышц. Собственные мышцы кисти и сгибателя ее оттягивают дистальныи отломок в волярную сторону, таким образом головка пястной кости отклоняется к ладони;

б) пястная кость укорачивается и дистальная межпястная дуга уплощается;

в) гиперэкстензия в пястнофаланговом суставе вследствие действия сухожилий разгибателей;

г) гиперфлексия в межфаланговых суставах, вызванная смещением межкостных мышц. Эти мышцы ввиду укорочения пястных костей больше не способны выполнять функцию разгибания.

Следствием неправильно сросшихся переломов пястных костей является уменьшение силы кисти, что объясняется изменением динамики пальцев и уплощением свода, образованного пястными костями.

Прогноз этих переломов является удовлетворительным только в случаях удачной репозиции. В противном случае часто имеется торсия или укорочение пальцев, сращение сухожилий и контрактура суставов пальцев.

С точки зрения лечения переломы диафиза пястных костей Фюши разделяет на переломы: без смещения и со смещением.

а) При наличии переломов без смещения достаточным является наложение шины или гипсовой повязки, моделированных соответственно положению кисти в умеренном тыльном сгибании. Шина накладывается до дистальной ладонной борозды, чтобы не мешать свободному движению основных суставов. Гипсовая повязка снимается через три недели и в течение последующих двух недель кисть фиксируется при помощи алюминиевой полутрубки.

б) Переломы со смещением отломков. При лечении переломов со смещением под углом или с торзионным смещением следует применять наиболее простой способ лечения, который обеспечивает достаточную фиксацию перелома и не приводит к посттравматическим нарушениям кровообращения.

Способы лечения могут быть: консервативные и оперативные.

а) Консервативный способ Бёлера, предложенный им в 1917 году и видоизмененный Буннеллом.

При отсутствии бокового смещения отломков кисти придается положение тыльного сгибания так, чтобы при этом разгибатели ее расслаблялись. На проксимальный фрагмент следует оказать давление в дорзо-волярном направлении, одновременно с этим на головку пястной кости — давление противоположного направления.

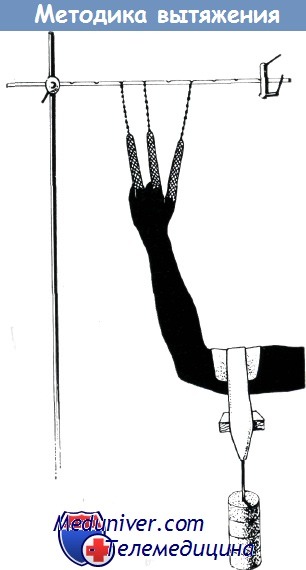

Если смещение отломков приводит к укорочению поврежденного отдела кисти, то сначала следует вытяжение пальца соответственно направлению продольной его оси, а затем производится исправление смещения по описанному выше способу. Для такого кратковременного вытяжения (не более 145 минут) с репозицией и последующего наложения гипсовой повязки успешно может быть применен аппарат, показанный на рисунке, — «гильза для вытяжения пальцев».

Стандартная алюминиево-гипсовая повязка Изелена для иммобилизации одного или нескольких поврежденных пальцев.

Первоначально шине придается требуемая форма: нижний конец ее должен соответствовать функциональному положению суставов пальца, верхнему концу придается форма крючка.

Предплечье и тыл кисти покрываются одним слоем трикотажной ткани, затем накладывается гипсовая повязка так, чтобы кисть находилась в требуемом положении.

Гипсовая повязка накладывается от пястнофаланго-вых суставов до верхней трети предплечья. Головки пястных костей и большой палец должны быть оставлены свободными.

Моделированная по требуемому размеру алюминиевая шина накладывается поверх гипсовой повязки и фиксируется несколькими ходами гипсового бинта в двух местах: у верхнего крючка и на ладони. После высыхания гипсовой повязки форма алюминиевой шины может быть изменена соответственно требованиям.

При сгибании пальцев нельзя забывать о том, что кончики их должны быть направлены к ладьевидной кости. Большому пальцу придается положение противопоставления. Неповрежденные фаланги пальцев фиксируются на шине полосками липкого пластыря

(по схеме Изелена)

После вправления смещенных отломков кисть в положении тыльного сгибания фиксируется гипсовой перчаткой. Гипсовая перчатка дополняется изогнутой проволочной или гипсовой шиной для пальца.

Суставам пальцев придается положение сгибания: пястнофаланговому до 20—45°, среднему суставу пальца до 90°, а дистальному — до 15°. Если сгибание в пястнофаланговом суставе больше чем 45°, то дистальный отломок смещается в дорзальном направлении, а если оно меньше 20°, то создаются условия для образования неподвижности пальца в выпрямленном положении. На шине палец фиксируется липким пластырем.

Постоянное вытяжение, по мнению Фюши, следует применять только при лечении оскольчатых переломов. Этот способ имеет свои недостатки. Известно, что при этом продолжительность консолидации отломков может быть длительной, иногда наступает вторичное смещение отломков, возникают псевдоартрозы, анкилозы, трофические расстройства и присоединяется инфекция.

Как правило, липкопластырное вытяжение является достаточным, но для фиксации липкого пластыря следует добавить мастизол. Даже рыхлая циркулярная повязка может привести к нарушению кровообращения пальца. В случае применения скелетного вытяжения Фюши предлагает проводить спицу Киршнера через головку первой фаланги и к спице присоединять специальную дугу для скелетного вытяжения.

Иммобилизация продолжается не более трех недель, причем нельзя упустить из виду, что за этот срок сгибательная ось пальца должна быть направлена к бугорку ладьевидной кости.

Продолжительное вытяжение пальцев не имеет особых преимуществ, поэтому показания к его применению суживаются. В связи с этим Вербен пишет следующее: «Как правило, вытяжение с прошиванием мякоти пальца можно и не применять и палец фиксировать просто па шине. Однако следует стремиться к избежанию ротации отломков по оси. Это достигается тем, что кончики II и III пальцев направляются к бугорку ладьевидной, а IV и V пальцев — к полулунной кости».

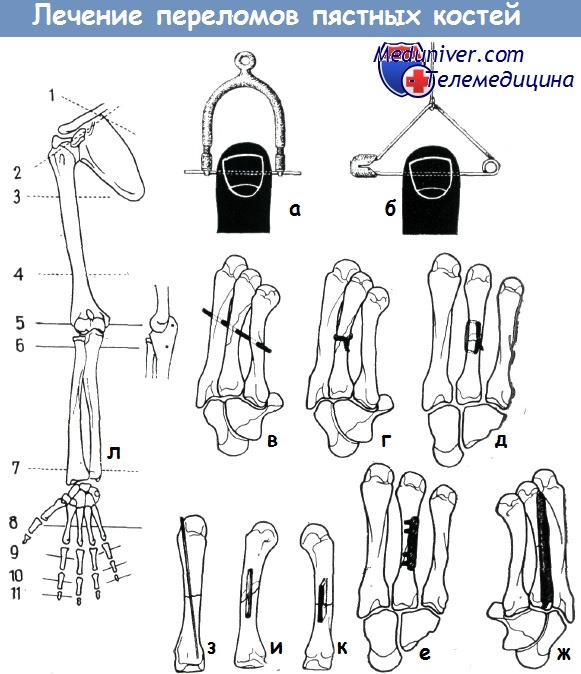

а-б – дуга для чрезмягкотного вытяжения Дюпюи—Фюши (а), простой способ Буннелла — вытяжение за мякоть пальца с помощью булавки (б)

в-ж Способы фиксации отломков при оперативном лечении переломов пястных костей

л – типичные (сплошная линия) и атипичные места (прерывистая линия) на верхней конечности для введения спицы при вытяжении:

1. Ключица,

2. акромиальный отросток,

3. верхняя треть плеча,

4. нижняя треть плеча,

5. локтевой отросток,

6. проксимальный отдел локтевой кости,

7. дистальный отдел лучевой кости,

8. диафизы II—IV пястных костей,

9—10. основные и средние фаланги,

11. концевые фаланги

(по схеме Wachsmuth, Die Operat an den Extr. Spinger)

Оперативные способы лечения закрытых переломов пястных костей

Закрытые переломы пястных костей, как правило, восстанавливаются хорошо при применении консервативных способов лечения, особенно если не стремиться к анатомическому совершенству. Стремление любой ценой достичь последнего может привести к развитию псевдоартроза или анкилоза.

По мнению Фюши, консервативное лечение, имеющее все преимущества, следует предпочитать оперативному способу; хотя и при первом могут иметь место незначительные укорочения и отклонения пальцев в сторону, но они не нарушают функцию кисти. В то же время оперативное вправление отломков или насильственное вытяжение чреваты опасностью для функции кисти в целом. К оперативному способу лечения следует прибегать только при наличии невправляемых, неудовлетворительно репонированных переломов, значительных укорочений или дефектов кости, когда при других способах нельзя рассчитывать на восстановление функции кисти.

Операция производится при обескровливании. Доступ с дорзальной поверхности. После рассечения поверхностного дорзального апоневроза сухожилия общих разгибателей отводятся в сторону. Межкостные мышцы отделяются от места прикрепления, затем снимается периост и освобождается диафиз пястной кости. Если достигается устойчивая репозиция, то остеосинтез становится излишним. Однако если есть сомнение в возможности удержания отломков, то следует прибегать к остеосинтезу. Фюши предлагает следующие способы остеосинтеза.

Чрезкостная (трансосальная) фиксация. Она удобна для иммобилизации костных переломов. Отломки удерживаются в требуемом положении введением одной или нескольких спиц Киршнера (поперечная «a distance»—фиксация). При данном способе фиксации сломанная пястная кость удерживается спицами, проведенными через соседнюю пястную кость.

Концы спиц скусываются подкожно для предупреждения инфицирования глубоких слоев тканей через раневой канал. После срастания отломков спицы удаляются. При этсм способе применение любой дополнительной фиксации излишне. Выполнение легких движений допускается уже на второй неделе. При наличии перелома всех четырех пястных костей необходимо по крайней мере вторую и четвертую кости фиксировать отдельно, образуя таким образом как бы рамку для остальных двух костей.

Метод связывания костных отломков проволокой при косых переломах рекомендован Буннеллом и Бёлером. Проволока обводится вокруг кости специальным инструментом, имеющим соответствующую кривизну. Метод связывания отломков имеет свои недостатки.

Фиксация при помощи металлической пластинки и винта Шерманна, по нашему опыту, препятствует сращению отломков. Берентеи доказал, что наличие пластинки является особенно неблагоприятным при резорбции, наступающей на линии перелома.

Эндомедулярная фиксация при помощи толстой спицы. Этот простой способ следует применять с некоторой осторожностью, так как он может сопровождаться вторичным смещением отломков и образованием псевдартрсзов. Спицу, как предлагают Кемпбелл и Раш, сначала следует ввести в проксимальный отломок кости, перфорируя при этом основание пястной кости. Затем, репонируя отломки, спицу вводят в дистальный отломок кости, при этом следует щадить от повреждения пястнофаланговый сустав.

Упрощая этот способ, Марино-Цукко вводил спицу ретроградно через дистальный отломок кости. Спица вводится с радиальной стороны головки пястной кости. При проведении спицы в проксимальный отломок пястнофаланговый сустав следует держать в состоянии наибольшего сгибания. При этом не повреждаются сухожилия разгибателей, кроме того, допускается раннее движение пальцев. Удаление спиц, введенных по способу Марина-Цукко, не представляет трудностей.

Лечение перелома пястной кости со значительным смещением при помощи внутрикостного штифтования без нарушения при этом функции остальных пальцев

Эндомедуллярное штифтование при помощи костного штифта. В костномозговой канал отломков кости вводится небольшой костный «гвоздь», взятый из верхнего конца локтевой кости. Этот способ рекомендован Кемпбеллом и Делтпала для того, чтобы способствовать сращению перелома без применения инородного материала.

Соединение отломков костным клином по диаметру, равному диаметру сломанной кости. Метод рекомендован Буннеллом для предупреждения торсии отломков. Костный клин берется из отростка локтевой кости той же конечности. Уатсон, Джонс и Пульвертафт также рекомендуют этот метод, который является чрезвычайно сложным.

Фюши из 159 случаев перелома диафиза пястных костей в 28 применил оперативную репозицию. Оценка результатов подтверждала превосходство консервативного способа лечения по Бёлеру. Чрезпальцевое вытяжение не приводило к хорошим результатам, так как в значительном числе случаев имели место остаточные явления в виде смещений под углом, псевдоартроза и перекрещивания пальцев.

При трудно вправляемых переломах Фюши рекомендует для фиксации отломков обвязывание кости проволокой. Особенно мало удовлетворительные результаты получены автором при эндомедуллярном штифтовании, при котором часто наблюдались атрофия костей типа Зудека и развитие неподвижности в пястнофаланговых суставах (в четырех случаях). Мой личный опыт основан на лечении перелома пястных костей у 12 больных, фиксация проводилась при помощи спицы Киршнера. Осложнения нами не наблюдались. Поэтому ошибочно предполагать, что пястно-фаланговый сустав реагирует на остеосинтез подобного типа хуже других.

Вероятнее всего, что неудачное расположение конца гвоздя или же слишком продолжительное оставление его внутри кости способствуют наступлению патологических реакций.

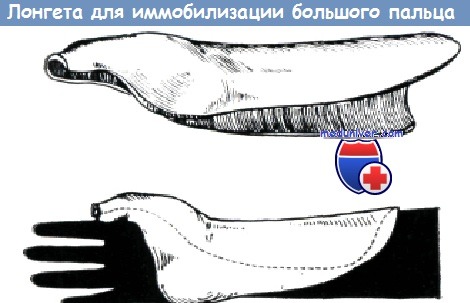

Гипсовая лонгета И. Волина без подкладки для иммобилизации большого пальца, укрепляется простым бинтом

Переломы основания пястных костей не представляют трудностей для лечения. Иммобилизация дорзальной шиной, доходящей до уровня головок пястных костей, в течение трех недель вполне достаточна для срастания отломков.

Перелом пястной кости большого пальца, принимая во внимание его чрезвычайно важную функцию, составляет отдельную главу. Внесуставные переломы шейки, диафиза и основания, как правило, нуждаются в репозиции и наложении гипсовой повязки при выпрямленном и отведенном положении большого пальца. Фиксация осуществляется гипсовой повязкой без подкладки от дистального сустава большого пальца почти до локтевого сустава.

Особое положение большого пальца и I пястной кости объясняют своеобразие функции большого пальца. Седловидный сустав, образованный большой многоугольной и I пястной костью, является наиболее важным суставом кисти. Переломы в 70% случаев локализуются в проксимальном отделе кости и в одной трети случаев имеет место настоящий перелом Беннета.

а – механизм перелома и смещение отломков при переломе Беннета (по рис. Ланца—Вахсмута):

1. Трапециевидная пястная связка,

2. большая многогранная кость,

3. нормальное положение и

4. смещение I пястной кости,

5. направление тяги длинной отводящей мышцы большого пальца, приводящее к смещению отломков пястной кости

б-в – типичное смещение в запястнопястном суставе при переломе Беннета (а).

Способ репозиции: одновременно с оказанием тяги за большой палец следует оказать давление (б) на основание I пястной кости (по схеме Дж. Байрне)

Перелом Беннета — это переломо-вывих I пястной кости. Этот перелом сопровождается внутрисуставным вывихом пястной кости, отломок треугольной формы остается с локтевой стороны на месте. Пястная кость смещается в проксимальном направлении около большой многогранной кости. Для репозиции перелома производится тяга за палец, при вытянутом положении пальца надавливают на основание пястной кости. Гипсовая повязка накладывается так, чтобы большой палец удерживался в положении разгибания и отведения. На концевую фалангу накладывается вытяжение.

Иммобилизация в таком положении продолжается в течение четырех недель. После этого вытяжение прекращается, но гипсовая повязка остается еще на две недели, чтобы срастание отломков было достаточно прочным.

Поперечные переломы основания I пястной кости в большинстве случаев сопровождаются боковым смещением отломков. Репозиция подобных переломов, как правило, удается легко путем продольной тяги и давления в боковом направлении. Лечение этого перелома такое же, как перелома Беннета, хотя применение вытяжения при этих переломах не всегда обязательно. Изелен отвергает применение вытяжения при переломе основания I пястной кости, применяя трансфиксацию при помощи двух спиц Киршнера.

а – перелом основания пястной кости со смещением, который после репозиции был иммобилизован гипсовой алюминиевой шиной Изелена.

Удержание отломков в требуемом положении стало возможным только благодаря применению вытяжения.

Удовлетворительная консолидация отломков наступила после иммобилизации в течение пяти недель, из которых в течение трех недель осуществлялось вытяжение

б – на первой пястной кости наиболее часто наблюдается перелом основания ее. Он может осложняться вывихом (перелом Беннета), но может оставаться и изолированным.

В обоих случаях имеется ограничение движений большого пальца. По Извлеку, единственным эффективным методом лечения является трансфиксация I пястной кости спицей Киршнера.

При этом кость удерживается на соответствующем расстоянии и этим препятствует сморщиванию мышц.

Техника выполнения трансфиксации: больной захватывает пораженной рукой цилиндр довольно значительного диаметра, и в таком положении кисти вводятся в кости две спицы.

Нижняя спица вводится со стороны II пястной кости до наружного кортикального слоя I. Вторая спица вводится со стороны I пястной кости после необходимой репозиции ее отломков.

Основная фаланга большого пальца фиксируется на гипсовой шине в течение четырех недель. Спицы удаляются через шесть недель

– Также рекомендуем “Лечение открытых переломов фаланг пальцев кисти и пястных костей”

Оглавление темы “Травмы кисти”:

- Лечение паралича лучевого нерва. Прогноз

- Лечение паралича срединного нерва. Прогноз

- Компрессионный паралич срединного нерва в пределах карпального канала – диагностика, лечения

- Лечение паралича локтевого нерва. Прогноз

- Лечение повреждений нервов пальцев. Прогноз

- Результаты операций на нервах верхних конечностей

- Методы устранения дефектов нервов на кисти, предплечье и плече

- Лечение закрытых переломов фаланг пальцев кисти

- Лечение закрытых переломов пястных костей

- Лечение открытых переломов фаланг пальцев кисти и пястных костей

Источник