Перелом пипкина

Перелом головки бедренной кости.

Переломы головки бедренной кости (переломы Пипкина, Pipkin fractures) – встречаются в основном при высокоэнергетичной травме (автомобильная травма, падение с высоты или кататравма).

Подробно об анатомии тазобедренного сустава можно посмотреть здесь.

Клиническая картина перелома головки бедренной кости.

Пациент предъявляет жалобы на боли в области тазобедренного сустава, если имеется вывих головки бедренной кости кпереди – нижняя конечность укорочена, ротирована (повернута) кнаружи и отведена, если кзади – нижняя конечность ротирована кнутри, приведена, а также укорочена.

Лечебно-диагностическая тактика.

Обязательно у пациентов с политравмой выполняются рентгенограммы органов грудной клетки, позвоночника, черепа, обзорная рентгенография таза для исключения костно-травматических повреждений.

При поступлении выполняются все необходимые хирургические мероприятия согласно тактике контроля повреждений (хирургическая тактика «Damage Control»).

Как правило, перелом головки бедренной кости встречается в составе множественной и сочетанной травмы, поэтому зачастую бывает не диагностирован.

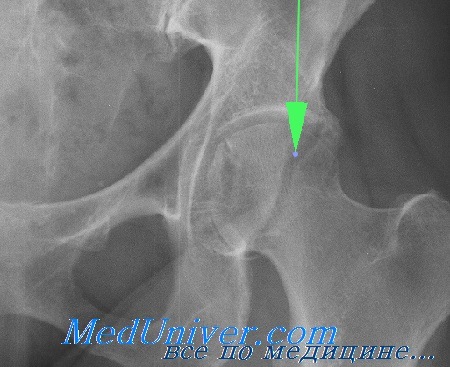

Для определения характера повреждений головки бедренной кости, вертлужной впадины помимо обзорной рентгенограммы таза выполняются рентгенограммы входа и выхода в таз. Обе рентгенограммы выполняются без перекладки пациента, что очень важно при нестабильной гемодинамике, происходит только вращение на 60 градусов рентгеновской трубки относительно пациента.

«Золотым стандартом» при подозрении на перелом головки бедренной кости является компьютерная томография (КТ) тазобедренного сустава c 3D реконструкцией, которая позволяет четко визуализировать все структуры тазобедренного сустава – головку, шейку бедренной кости, края, дно вертлужной впадины и другие структуры. При нестабильной гемодинамике выполнение КТ дискутабельно. На рисунке показаны данные КТ – срез через тазобедренный сустав во фронтальной плоскости, где четко определяется оскольчатый перелом головки бедренной кости 2 тип по Pipkin.

«Золотым стандартом» при подозрении на перелом головки бедренной кости является компьютерная томография (КТ) тазобедренного сустава c 3D реконструкцией, которая позволяет четко визуализировать все структуры тазобедренного сустава – головку, шейку бедренной кости, края, дно вертлужной впадины и другие структуры. При нестабильной гемодинамике выполнение КТ дискутабельно. На рисунке показаны данные КТ – срез через тазобедренный сустав во фронтальной плоскости, где четко определяется оскольчатый перелом головки бедренной кости 2 тип по Pipkin.

На рисунке представлена слева обзорная рентгенограмма таза, на которой определяется вывих головки бедренной кости кпереди, перелом головки бедренной кости (тип 2 по Pipkin) – показан белой стрелкой. Отрывной перелом головки бедренной кости остался фиксированный к вертлужной впадине круглой связкой. На правом рисунке продемонстрирована компьютерная томография с 3D реконструкцией того же пациента. На компьютерной томографии диагноз подтвержден.

При наличии вывиха головки бедра, вывих вправляется, а перелом Пипкина часто не определяется. Поэтому, если позволяет мощность лечебного учреждения сделать КТ и пациент стабилен, при вывихе головки бедренной кости компьютерная томография тазобедренного сустава должна быть выполнена.

Вовремя поставленный диагноз перелома головки бедренной кости дает шансы на сохранение жизнеспособности головки бедренной кости при своевременно выполненной операции, поскольку риск аваскулярного некроза головки бедренной кости прямопропорционален времени, затраченного на постановку диагноза.

Классификация переломов головки бедренной кости.

В 1957 году выделено 4 типа перелома Пипкина:

1 тип – перелом головки ниже ямки головки бедренной кости (при этом не происходит повреждения артерии, которая проходит в круглой связке).

2 тип – перелом головки над ямкой головки бедренной кости (при этом происходит отрывной перелом головки, оторвавшийся фрагмент остается фиксирован на круглой связке. При этом типе перелома нарушается питание головки бедренной кости).

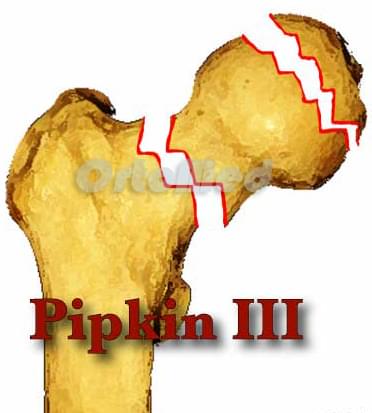

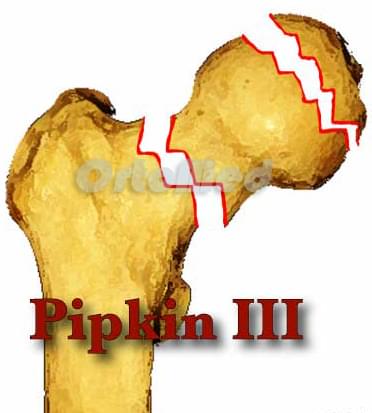

3 тип – перелом головки бедренной кости любой локализации в сочетании с переломом шейки бедренной кости.

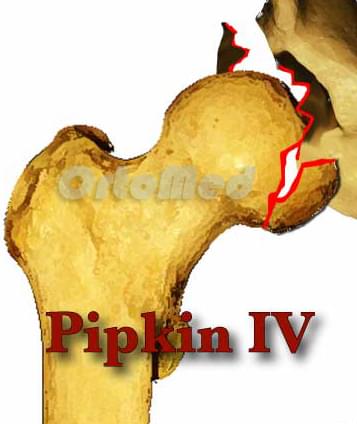

4 тип – перелом головки бедренной кости в сочетании с переломом вертлужной впадины.

Лечение.

Переломы 1 типа зачастую без смещения и не требуют оперативного лечения. Показания к оперативному лечению – это смещение отломков относительно друг друга.

Переломы 2 типа – при незначительном костном фрагменте целесообразна консервативная терапия, при большом костном фрагменте оправдан внутренний остеосинтез винтами под контролем электронно-оптического преобразователя (ЭОП).

Переломы 3 типа – у молодых пациентов целесообразна открытая репозиция и фиксация отломков (причем одновременно и перелома шейки бедренной кости, и перелома головки), у пожилых – оправдано первичное тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава.

Переломы 4 типа – это показание к открытой репозиции и внутренней фиксации перелома вертлужной впадины и головки бедренной кости.

Четких критериев величины фрагментов и возраста пациентов в литературе нет.

Что в будущем?

Переломы Пипкина относятся к внутрисуставным переломам, поэтому даже при своевременно выполненной операции, при «идеальной» репозиции (сопоставлении отломков) имеются все предпосылки для развития посттравматического коксартроза (деформирующего артроза) или аваскулярного некроза головки бедренной кости.

Большинству пациентов, у которых был перелом головки бедренной кости, в последующем выполняется тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава.

Поэтому, если имеется перелом головки или/и вертлужной впадины со смещением отломков, и позволяет общее состояние пациента, должен быть выполнен внутренний остеосинтез с полным сопоставлением костных фрагментов и поверхности сустава.

Кроме того, обязательное выполнение магнитно-резонансной томографии (МРТ) через 3 месяца после операции остеосинтеза для исключения остеонекроза (аваскулярного некроза) головки бедренной кости.

Источник

Перелом головки бедренной кости. Диагностика и лечение

В этой и последующих статьях на сайте будут рассмотрены переломы головки, шейки, вертелов и диафиза бедренной кости до 5 см дистальнее малого вертела. Основное внимание уделено наиболее часто диагностируемым переломам и их лечению.

Переломы проксимального отдела бедренной кости:

Класс А: переломы головки бедренной кости

Класс Б: переломы шейки, или субкапитальные переломы

Класс В: межвертельные переломы

Класс Г: переломы вертелов

Класс Д: подвертельные переломы

Кровоснабжение головки бедренной кости осуществляется из трех источников:

1) сосудистое кольцо вокруг основания шейки, от которого отходят внутрикапсульные сосуды;

2) эндостально-метафизарная сосудистая сеть и

3) сосуды, проходящие внутри круглой связки

Анатомия костей и сосудов проксимального отдела бедра изображена на рисунке.

Прежде всего врачу необходимо иметь ясное представление о кровоснабжении проксимального отдела бедренной кости. Как изображено на рисунке, кровоснабжение осуществляется из трех главных источников: 1) восходящей эндостальной сосудистой сети метафиза; 2) сосудистого кольца вокруг основания шейки бедренной кости; 3) сосудов, проникающих в полость сустава с круглой связкой.

Любое повреждение, нарушающее нормальную анатомию кости или суставной капсулы, может привести к нарушению кровоснабжения этой области.

Для выявления переломов этого типа достаточно, как правило, обычных рентгенограмм в прямой проекции и в проекции с наружной и внутренней ротацией бедра. Диагностике скрытых переломов часто помогают рентгенограммы в сравнительных проекциях. У всех больных с подозрением на перелом бедра должна быть тщательно изучена линия Шентона. Кроме того, при подозрении на перелом необходима оценка шеечно-диафизарного угла, который в норме составляет 120—130°. Его измеряют от точки линий пересечения, проведенных по осям диафиза и шейки бедренной кости.

Класс А: перелом головки бедренной кости

Перелом головки бедренной кости встречается редко и может проявиться в сочетании с вывихом или без какой-либо значительной деформации. Его классифицируют по двум типам на основании размера и количества фрагментов. При переломах I типа имеется один фрагмент, в то время как переломы II типа являются оскольчатыми.

Механизм повреждения варьируется в зависимости от типа перелома.

Класс А: тип I (с единичным фрагментом). Эти переломы обычно возникают при вывихе. При передних вывихах наблюдаются верхние переломы, в то время как задние вывихи сочетаются с нижними переломами.

Класс А: II тип (оскольчатые). Эти переломы обычно являются результатом прямой травмы и могут сочетаться с тяжелыми повреждениями.

Пациент отмечает болезненность при пальпации и ротации бедра. На наружной поверхности бедра можно обнаружить признаки ушиба, хотя грубые костные деформации нехарактерны, если нет сопутствующего вывиха.

Для выявления этих переломов достаточно снимков тазобедренного сустава в обычных проекциях.

Оскольчатые переломы могут сочетаться с переломами таза или верхней конечности на стороне повреждения. Задние переломовывихи сопровождаются повреждениями седалищного нерва, переломами костей таза нижней конечности на стороне повреждения. Передним переломовывихам могут сопутствовать повреждения артерий или тромбоз вен.

Лечение перелома головки бедренной кости

Класс А: I тип (с единичным фрагментом). Неотложное лечение этих переломов включает иммобилизацию больного, анальгетики и госпитализацию. При сопутствующем вывихе показана репозиция с последующей иммобилизацией больного. Наличие небольших фрагментов или осколков верхней полусферы вертлужной впадины может потребовать их оперативного удаления или артропластики.

Класс А: II тип (оскольчатые). Неотложное лечение этих переломов включает иммобилизацию, анальгетики, стабилизацию сопутствующих повреждений и госпитализацию для выполнения артропластики, так как при консервативном печении у большинства больных развивается асептический некроз.

– Также рекомендуем “Перелом шейки бедра. Классификация, диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы тазового кольца, бедра”:

- Горизонтальный перелом крестца. Диагностика и лечение

- Перелом копчика. Диагностика и лечение

- Переломы тазового кольца без смещения лобковых костей. Диагностика и лечение

- Перелом тела подвздошной кости без смещения. Диагностика и лечение

- Двусторонний двойной вертикальный перелом переднего тазового полукольца. Диагностика и лечение

- Переломы тазового кольца Мальгеня и по типу ручки ведра. Диагностика и лечение

- Множественные переломы и вывих таза со смещением. Диагностика и лечение

- Перелом вертлужной впадины. Диагностика и лечение

- Перелом головки бедренной кости. Диагностика и лечение

- Перелом шейки бедра. Классификация, диагностика и лечение

Источник

Выступление на 1ом Конгрессе травматологов-ортопедов столицы. Москва, 16-17 февраля 2012г.

Волна А.А.

Материал предоставлен Медицинским центром КЛИНИКА+31.

Предисловие.

Переломом проксимального отдела бедра у лиц пожилого и старческого возраста называют полное нарушение целостности кости внутри или вне капсулы сустава, возникшее вследствие действия травмирующего агента малой энергии и приводящее, как правило, к утрате возможности ведения прежнего образа жизни. Чаще всего механизмом травмы является падение с высоты собственного роста. Значительно реже – прямой удар в область проксимального отдела бедра.

Диагностика перелома проксимального отдела бедренной кости, как правило, не вызывает особых трудностей, и основывается как на данных анамнеза, так и на характерной клинической картине и результатах рентгенологического исследования. Клиническая картина данных повреждений достаточно типична: пациент после падения с высоты собственного роста жалуется на боль в вертельной области или в паху и отмечает отсутствие опороспособности нижней конечности. Конечность может быть укорочена, ротирована, активные движения в тазобедренном суставе невозможны.

Все пациенты с подозрением на перелом проксимального отдела бедра незамедлительно должны быть доставлены в профильное лечебное учреждение. Окончательный диагноз ставится после выполнения стандартных рентгенограмм в переднезадней и аксиальной (не всегда) проекциях (иногда имеется необходимость в выполнении рентгенограмм в дополнительных проекциях или компьютерной томографии).

В клинике после установки диагноза проводится обезболивание, обследование и определяется тактика дальнейшего лечения. Так выглядит общепринятая схема лечения таких больных в условиях стандартного лечебного учреждения в нашей стране в настоящее время. Однако, эта «схема» очень часто не выполняется.

Значительное количество пациентов отправляется домой из приёмного отделения со словами: «Вы пожилой человек, у Вас перелом шейки бедра… Операция невозможна». Ещё больше пациентов просто не доставляются в стационар. Ведь до сих пор многие специалисты считают, что лечение переломов проксимального бедра у пожилых больных должно проходить дома и хирургическое вмешательство здесь противопоказано. Однако общемировая практика лечения таких пациентов доказывает, что это не так.

Ни для кого не секрет, что переломы проксимального конца бедренной кости встречаются часто. В 1990 году ВОЗ подсчитала, что в тот год в мире произошёл 1 миллион 700 тысяч переломов проксимального отдела бедра у лиц пожилого и старческого возраста [15]. В настоящее же время наблюдается и прогнозируется колоссальный рост числа таких травм [1, 2, 11]. К 2050 году количество данных переломов может составить 6 миллионов 260 тысяч ежегодно [10]. К тому же, по данным авторов из США, перелом проксимального бедра является наиболее частым повреждением среди пациентов старше 65 лет. Это составляет 38% случаев от всех переломов у пациентов данной возрастной группы [3]. Интересно, что используя базу данных PubMed, авторы из Индии и Великобритании проанализировали частоту переломов проксимального бедра по всему миру: большая частота встречалась в развитых странах, меньшая – в развивающихся; большая на севере, меньшая – ближе к экватору. Самые большие цифры встречались в Северной Европе и США, меньшие – в Латинской Америке и Африке.

Исследователи связывают эту закономерность с демографическими, этническими и экологическими факторами [6]. Авторы из Норвегии также говорят о большей частоте подобных переломов в северных странах, чем на юге и отмечают резкое увеличение количества таких повреждений в зимние месяцы [7]. К сожалению, в России не ведётся адекватная статистика, которая могла бы показать реальное положение дел. Причин тому много, но, наверно, главная – надуманное клеймо неизлечимости перелома у пожилого человека, якобы ведущего к быстрой смерти вне зависимости от «биологического» возраста пациента.

На огромную социальную значимость адекватного лечения пациентов с переломами проксимального бедра указывают практически все авторы [1, 2, 4, 5]. Например, по данным исследователей из Португалии, при консервативном лечении в течение одного года после травмы умирают от 30 до 50% больных, 40% становятся инвалидами и лишь 10% могут полностью восстановиться и вернуться к прежнему уровню жизни. Эти же авторы считают, что лишь хирургическое лечение в ранние сроки способствуют достижению хороших результатов [4].

Как известно, данные травмы встречаются чаще у женщин, что обусловлено лавинообразной гормональной перестройкой в постменопаузальном периоде. С возрастом соотношение женщина/мужчина уменьшается с 9/2 в возрасте 60-69 лет до 3/2 в 70-79 и 1/1 в 80 и старше.

Интересен и тот факт, что у женщин абсолютное число переломов постоянно растёт с возрастом, а у мужчин, достигая максимума в 80-84 года, затем уменьшается [5].

Оценивая экономическую сторону вопроса, следует отметить постоянно возрастающие расходы бюджета на лечение данных пациентов. Например, по данным обзора Health Insurance Review Agency, в Корее только с 2001 по 2004 год прямые медицинские затраты увеличились с $ 62 707 697 в 2001 году до $ 65 200 035 в 2004 году (на $2 492 338), соответственно национальные медицинские расходы для этой группы пациентов увеличились на 4,5% [9]. На основании исследования, проведённого в Германии, было выявлено, что, на лечение 108 341 перелома проксимального отдела бедра в 2002 году было потрачено 2 миллиарда 736 миллионов Евро, а непрямые потери составили как минимум 262 миллионов Евро [8]. В Бельгии в 1996 году прямые затраты на лечение тех же переломов, включая стационарную и амбулаторную помощь, составили $126 159 323 в год на 10 млн. жителей [12]. Многие авторы отмечают также, что чем раньше пациент был прооперирован от момента получения травмы, тем быстрее проходила реабилитация и уменьшались сроки пребывания больного в стационаре, а, следовательно, сокращались и расходы на лечение [13, 14].

Таким образом, хирургическое лечение переломов проксимального отдела бедренной кости у лиц пожилого и старческого возраста в максимально короткие сроки является «золотым стандартом» в странах с развитой экономикой и здравоохранением. Это не только сокращает сроки реабилитации пациента, но и существенно снижает суммарные затраты на лечение. В соответствии с вышеизложенными задачами и разработана данная инструкция, предназначенная для унификации и стандартизации подходов к лечению пациентов пожилого и старческого возраста с переломами проксимального бедра в нашей стране.

1. Определение.

Переломом проксимального отдела бедра у лиц пожилого и старческого возраста называют полное нарушение целостности кости внутри или вне капсулы сустава, возникшее вследствие действия травмирующего агента малой энергии и приводящее, как правило, к утрате возможности ведения прежнего образа жизни. Данные переломы случаются, в основном, на фоне остеопороза при падении с высоты собственного роста. Они приводят к вынужденной гиподинамии, быстрой декомпенсации уже имеющихся соматических заболеваний и очень высокой вероятности развития летального исхода.

Переломы проксимального бедра у лиц молодого и среднего возраста на фоне травмы высокой энергии здесь не рассматриваются.

2. Классификация:

Согласно АО/ОТА классификации переломы проксимального бедра относятся к сегменту 31 и делятся на 3 типа – А, В, С. При этом к типу А относятся внекапсульные (латеральные) переломы вертельной зоны: А1 А2 А3

Переломом 31А1

называется простой (не оскольчатый) чрезвертельный перелом. Отличительной особенностью данных переломов является высокий уровень стабильности, достигаемый после репозиции и связанный с отсутствием повреждения как латеральной, так и медиальной (малый вертел) опор.

Переломом 31А2 называется оскольчатый чрезвертельный перелом. Отличительной особенностью данных переломов является меньший уровень стабильности, достигаемый после репозиции и связанный с повреждением медиальной опоры (переломом малого вертела).

Переломом 31А3 называется межвертельный перелом, как простой, так и оскольчатый.

Отличительной особенностью данных переломов является низкий уровень стабильности, достигаемый после репозиции и связанный с повреждением как медиальной, так и латеральной опор.

К типу В относятся внутрикапсульные переломы шейки бедренной кости: В1 В2 В3

Переломом В1

называется внутрикапсульный субкапитальный перелом шейки бедра с небольшим смещением. Отличительной особенностью данных переломов является то, что они носят вколоченный или сцепившийся характер.

Переломом В2 называется внутрикапсульный трансцервикальный перелом шейки бедра. При этом перелом, относящийся к данной группе и с линией, проходящей через основание шейки, называют базисцервикальным.

Переломом В3 называется внутрикапсульный субкапитальный невколоченный перелом шейки бедра со смещением. Отличительной особенностью данных переломов, как и следует из названия этой группы, является то, что все они носят невколоченный характер.

Внутрисуставные перелома головки (Пипкина) типа С относятся к высокоэнергетической травме пациентов молодого и среднего возраста и в данной инструкции не рассматриваются.

3. Догоспитальный этап.

Подозрение на перелом проксимального отдела бедра – прямое показание для госпитализации больного в стационар бригадой скорой медицинской помощи. Исключение составляют лишь пациенты в терминальной стадии соматических заболеваний и с выраженными психическими расстройствами, потерявшие ещё до факта наступления травмы способность к передвижению, в том числе и при помощи кресла-каталки.

В случае отказа пациента от госпитализации он сам и его родственники должны быть предупреждены о возможных последствиях с соответствующей записью в медицинской документации. Транспортировка пациента бригадой скорой помощи осуществляется в положении лёжа на носилках с иммобилизацией транспортной шиной или положением (лёгкое сгибание и отведение с фиксацией валиками). Для обезболивания вводятся ненаркотические анальгетики.

4. Диагностика.

Диагностика собственно перелома проксимального бедра и его детализация согласно классификации в условиях стационара, как правило, трудностей не вызывает и основывается на данных анамнеза, осмотра и стандартной рентгенографии. Однако, необходимо помнить, что большая часть переломов В1 носит вколоченный характер и линия перелома на стандартных рентгенограммах при таких повреждениях может отчётливо не прослеживаться и пациент при этом сохраняет способность к самостоятельной ходьбе. Если, несмотря на проведённый объём обследования у пациентов, жалующихся на появившуюся после травмы боль в области тазобедренного сустава, диагноз остаётся неясным, должна быть выполнена экстренная компьютерная томография тазобедренного сустава с целью исключения вколоченного перелома шейки.

В приёмном отделении, после осмотра травматологом и диагностики перелома проксимального отдела бедра, в течение одного часа со времени поступления, пациенту должны быть проведены следующие исследования: ЭКГ, рентгенография грудной клетки, клинический анализ крови, общий анализ мочи, группа крови и резус-фактор, а так же глюкоза и билирубин крови, электролиты, время свёртываемости и длительность кровотечения. Все пациенты пожилого и старческого возраста с диагностированным переломом проксимального отдела бедра в приёмном отделении осматриваются терапевтом. Терапевт, при необходимости, может пригласить для экстренной консультации специалистов узкого профиля, как правило – эндокринолога (в случае декомпенсации сахарного диабета), кардиолога или (и) невролога – для исключения острого инфаркта миокарда или нарушения мозгового кровообращения при наличии соответствующих клинико-лабораторных данных. Дополнительные диагностические мероприятия и процедуры, не входящие в указанный перечень и направленные на выявление хронических заболеваний, в том числе онкологических, если они не привели к развитию осложнений, перечисленных в пунктах

Источник